《道德经》,一部以短短五千言而让后人以实在说不清有多少万言的文字去诠释它,而且永远言犹未尽的传世经典。下面由小编整理的道德经国学经典读后感,欢迎阅读!!!

篇一:道德经国学经典读后感

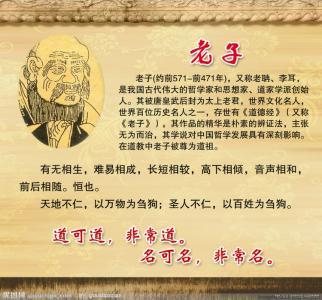

“道可道,非常道。名可名,非常名。”这句话出自老子的《道德经》。我第一次看《道德经》是在网上。初见《道德经》,我就被它那种深奥而不可理解的内涵和哲理迷住了,我深深的被书中那奥妙的语句所折服。世界上怎么会有将道诠释的如此完美的语言啊!后来,我在正规的新华书店中看到了实体版的《道德经》,我欣喜若狂地买下一本,爱不释手地读了起来。

老子是西方人最感兴趣的哲学家之一。据联合国教科文组织统计,老子的《道德经》是除《圣经》以外翻译成外国文字发行后发行量最多的世界名著。有谁能说《道德经》不是一部惊世骇俗的著作呢?

《道德经》,一部以短短五千言而让后人以实在说不清有多少万言的文字去诠释它,而且永远言犹未尽的传世经典。那么,《道德经》讲的究竟是什么呢?《道德经》共八十一章,分为上下两篇,上篇共三十七章,起首句为:“道可道,非常道。名可名,非常名”,称之为《道经》。下篇共四十四章,起首句为“上德不德,是以有德。下德不失德,是以无德”,称之为《德经》。《道经》讲述了宇宙的奥义,道出了天地万物变化的玄机,讲述了阴阳变幻的微妙;《德经》讲述了处世的方略,道出了做人处事的进退之术,包含了长生久世之道。一句“绝圣弃智”,表达出了老子望天下人返璞归真、不弄虚作假、祸福相依、杜绝智慧,抛却巧辩和对人以诚相待的思想品质;一句“为无为,则无不治”道出了“道”无为的中心思想:以无为治天下;一句“道可道,非常道”,道出了道义的奥义„„在《道德经》中,这样的名句警句还有很多,真是数也数不完,说也说不尽。

攻读完了《道德经》,我感慨良深,真是听君一席话,胜读十年书啊!《道德经》中那人类要顺应宇宙自然的客观条件,合乎自然规律地生存,只有爱护宇宙并且与自然融为一体,人类才能健康的生存下去。一旦人类破坏了自然,违背了自然的规律,那么我们人类一定会遭到残酷的报应和惩罚,甚至会带来灭顶之灾的理论已在我心中深深扎根。我知道,只要我们放下一切,顺道之自然,不对自然加以干涉,那么人类的命运会更加美好!

一部《道德经》,短短五千言就可以给我们带来这么多的启示,由此可见,我们中华文明的国学是多么得博大精通,所以,我们二十一世纪的新一代一定要将国学传承下去,让中华文明永远的屹立在世界强国之林!

篇二:道德经国学经典读后感

时今,提倡国学教育,在各级学校和社会上普遍引起重视,并出现了学国学的热潮。还通过世界各地设立的孔子学院,传扬国外。国学,原本指国家设立的学府,如太学、国子监等。后来演变成一门学问,称国学。近代称古代的文学艺术为国学。国学以儒家思想和哲学贯穿并主导中国文化,先秦诸子、道家、释家处从属地位。国学是炎黄儿女的魂魄,华夏文明的根基。中华五千年文明传承史,大浪淘沙留给中华民族的瑰宝,世代传承,灿烂至今。

在华夏文明浩如烟海的古籍中,在国外被最广泛翻译和阅读的一本国学经典,要数老子的《道德经》了。在德国华裔家庭几乎都有一本《道德经》;在日本《道德经》是企业管理者的案头藏书;在美国一家出版公司以13万美元购买了仅有5000字的《道德经》英文版权。可见《道德经》魅力之大,影响之广。

鲁迅说:“不读《老子》,不知中国文化。”史载孔子曾问学于老子,可见老子当时地位的显赫于影响。《道德经》如同甘泉,一朝掬饮,终生受用。

老子(公元前600年?—公元前470年?),姓李名耳,字伯阳,又称老聃(dān)。中国春秋时代的思想家、道家学派的始祖,楚国苦县人。相传老子降生时就长有白色的眉毛和胡子,因此称其老子。曾任周朝守藏室之史,著有五千言的《道德经》一书。《道德经》又称《道德真经》、《老子》、《五千言》,分上下两篇,上篇《道经》,下篇《德经》。原本《德经》在前,《道经》在后,不分章节。后来改为《道经》在前,《德经》在后,分81章。《道德经》是中国历史上第一部哲学著作,修身处世的古老《东方经典》。《道经》讲述了宇宙的根本,揭示了天地万物变化的玄机。《德经》道出修身与处事方略。《道经》和《德经》涵盖了哲学、政治学、伦理学等诸多学科;内容博大精深,涵括百家,包容万物,成为哲学智慧的宝著。倡导自然无为听天由命,要求人们无欲、少智、守柔、退让,以为主旨。

老子认为,世界的本源是无,只有无才称得上道的原则,“圣人处无为之事,行不言之教”(《道德经》第二章),是说圣人用无为的态度来处理世事,实行不发号施令的德化教育。主张“不尚贤,使民不争;不贵难得之物,使民不为盗。”(第三章)不崇尚贤能之人,使民众不争名夺利;不看重珍稀宝物,使民众不去做盗贼。“绝圣去智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈”(第十九章)。杜绝所谓圣明,摈弃不利于民众的智慧;民众才能获得百倍利益。杜绝所谓的仁慈抛弃所谓的道义,民众才能回复子孝亲慈。庄子更主张君主应该无欲、无为、渊静。“无欲而天下足,无为而万物化,渊静而百姓定。”庄子接受并发展了老子的哲学思想。老子主张“无为”即不作为;庄子主张人的心灵不被外物拖累的自由自在,无拘无束的状态,让人们抛弃功名利禄。无为而治的思想在中国古代是有很深影响的。汉代初的黄老之学以先秦道家无为而治的思想,适应了秦末动乱后民心思定的形势,强调清静无为,主张轻徭薄赋,与民休息,对民众的政治和经济生活不予干涉或少干涉,以安定民心,发展社会生产。可见无为而治的思想在当时起到了积极作用。唐代初年和宋代初年的统治者,也都曾用无为而治的思想调和处理当时的社会矛盾,并有所收效。魏晋玄学家通过宣传无为而治,引导人们消极、遁世、清淡,无所作为,对社会产生了消极影响。

《道德经》有众多学者专家译注,就连几位皇帝也竞相写注释。可见老子的《道德经》在中国文化发展史上倍受青睐。《道德经》的语言简练,有着诗一般的风韵。《道经》开篇论“道”,《德经》开篇说“德”,彰示了《道德经》的核心问题。

《道德经》第一章(即《道经》的开篇)“道可道;名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼(jiào)。此两者同出而异名,同为之玄,众妙之门。”开篇点出“道”,“道可道,非常道”,初步揭示了“道”的内涵,是《道德经》的核心问题之一。“道可道,非常道”即道可以用言语来表述,但不是永恒之道。(这里的“非”即“不是”,“常”即永恒。非常,不作异常、寻常来解释)老子认为,在混沌时期“道”早就存在宇宙之中,混沌初开“道”就在万事万物之中,并且展现出自身的作用,贯穿于其生成,成长,发展壮大,直到消亡的全过程,成为客观世界存在的自然规律,不以人们的意愿为转移,可为“大道无形”。“无,名天地之始;有,名万物之母”。认识“大道”,就得理解“无”与“有”的意义。无,代表混沌初开之前的状态;有,代表混沌初开孕育万物的状态。有是在无之中生出来的,有便成了万物的生母。所以,常常观察“道”之无名无形的玄妙;常常观察“道”有名有形的头绪。妙与徼(徼为边界,引申为端倪,眉目,头绪或来龙去脉)本源相同而名称不同,共为大道变化来变化去,这就是洞察宇宙万事万物的奥妙之门径。

《德经》开篇(《道德经》第三十八章):“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以(不)为。下德为之而有以(不)为。上仁为之而无以为,上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄而乱之首。前识者,道之华而愚之始。是以大丈夫处其厚,而不居其薄,处其实,而不居其华,故去彼取此。”

上德,即上等的品德,有上德的人不以德为德,才算真正有德。下德,诚然是下等品德,下等品德的人想有德,且达不到德。上等品德的人顺其自然而无心作为;下等品德的人要有作为而无以能为。上等仁慈的人而无私心意图,上等义气的人常有私心目的。上礼之人为而得不到回应,就会扬起胳膊让人强从。所以,丧失了道后出现了德,丧失了德后出现了仁,丧失了仁后出现了义,丧失了义后出现了礼。这个礼,是忠信轻薄的表现,是社会动乱的祸首。先见先知者,是道的虚华愚昧的开始。大丈夫应取忠厚而不取轻薄,取实在的而不取虚华,舍弃薄和华,采取厚和实。

老子一直提倡和追求“无为而治”,但他也不反对有为而治。因为社会大道和大德丧失以后(即“无为而治”),不得不通过有为来维护和恢复社会秩序。因而他认定“道和德”为无为;而道丧失以后出现德,德丧失以后出现仁,仁丧失以后出现义,义丧失以后出现礼,这德、仁、义、礼为有为。

老子的思想渗透到我们生活的方方面面。他告诫人们“天下大事,必作于细”(第六十三章),意思是想成就一番大事业,就得从身边琐碎的小事做起。“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”(第六十四章)这几个排比句子,告诉人们一个道理,成就大事业,不是一蹴而蹴就能成功的,而要有持之以恒的毅力。

有才华的人不得志,无处施展个人能力与智慧,当用老子“大器晚成”(第四十一章)来鞭策自己,不气馁,定会取得成功的。事业到了巅峰时,不要被权力和金钱迷惑,该“功遂身退”(第九章)时,不要执迷不悟,若落个身败名裂的下场就悔之晚矣。“知足者富”(第三十三章)即知足者常乐,这是最为实在的。

男子汉在外面威风八面,可在柔弱的妻子面前竟然“卑躬屈膝”,是因为“柔弱胜刚强”(第三十六章)。太极拳看似软绵绵的,太极高手一旦出拳,就是一个大汉也会掀翻在地。

“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”(第二十八章)。遇有灾祸时,幸福就倚旁在它的旁边;遇有幸福时,灾祸就潜伏在它之中。老子给予的人生智慧,是让人们学会辩证地认识事物,乐观面对生活中的祸与福,顺其自然,把握好生存的能力。

“法网恢恢,疏而不漏”,源于老子的“天网恢恢,疏而不漏”(第七十二章)。在人们生活的周围,有着各式各样的犯罪,受到应有的惩罚。但仍有在逃犯妄想躲避法律制裁。苍天布下的广大无边之法网,尽管网眼疏稀,也不会遗漏犯罪分子。须记得大自然是最公平的,恶有恶报,不是不报,是时候未到。

在老子《道德经》中,有些成语在开悟着人们。如“天长地久”,形容爱情永远,如天和地存在的时间一样长久;“功遂身退”(易名“功成身退”),事业成功如意了,当从位置上退下来,不要等到身败名裂才想退,一切都晚了;“宠辱若惊”,得宠或受辱都感到惊慌。与“宠辱不惊”的意义相反;“唯道是从”(易名“惟命是从”、“唯命是听”),形容绝对服从;“知止不殆”,知道适可而止的人,不会遇到危险;“虚中生有”(易名“无中生有”),本无事实,凭空捏造;“出生入死”原指从出生到死。现指冒着生命危险,随时有死亡的危险;“福祸倚伏”(易名“福倚祸伏”),即福与祸互相依存,互相转化,互为因果;“报怨以德”(易名“以德报怨”)指不仅不记前仇,反而给予恩惠。可见这些成语早已融入人们的生活之中,尽管“日用而不知”,但人们确实在生存实践中,不断运用老子的思想和智慧。

古人云:“静而后能安,安而后能定,定而后能思,思而后能虑,虑而后能得。”人们在“静、安、定、思、虑”的日常生活中,静要“致虚极,守静笃”(第十六章),尽量让心灵达到虚无的极端境界,固守宁静达到忠厚笃诚。安则“其安易持,其未兆易谋”(第六十四章),对安定的局面能把持,对未露先兆的事情易谋划。定,为“无欲以静,天下将自定”(第三十七章),即无欲求自然会清静无为,天下万物将会自然安定。

学习老子“大道”思想智慧,懂得“上德”“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于邦,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。”(第五十四章)思深虑远,用哲学头脑明辨是非曲直,抑制“下德”的萌发,减少鲁莽气,消除私欲,不受任何环境或他人的愚弄,善待人生不仅能实现成就事业的理想,还能让人生更美好,福喜屡臻。

篇三:道德经国学经典读后感

这几日又将《道德经》反复观看数次,觉其精妙之处堪称一绝。《道德经》乃春秋老子所著。老子姓李、名耳,字伯阳。春秋时期楚国苦县人氏。大约生活在公元前571年至公元前480年,曾经官拜周朝的守藏史,晚年出关赴秦讲学,死于扶风。老子是道教的开山鼻祖,被尊称为“上清真人”“太上老君”。

《道德经》全文五千余字,分为两部分,上部分为“道经”,下部分则为“德经”。《道德经》是中国历史上首部完整的哲学著作,该书充满了哲理和智慧,它所涉及到的内容包括自然之灾祥、国政之兴衰、植物之枯荣、动物之寿天、家道之祸福以及内圣外王之道、强兵攻战之术、富国安民之法。因此,《道德经》被称为万经之王,老子更是被奉为中国哲学之父。

《道德经》之上篇“道经”开头说:“道可道,非常道。名可名,非常名。无名,天地之始也,有名,万物之母也。故恒无欲也,以观其眇;恒有欲也,以观其所缴。两者同出,异名同谓。玄之又玄,众眇之门。” 在这里,老子破天荒的提出“道”这个概念,他认为“道”即是宇宙的本原和实质,也可为原理、原则、真理、规律。“道”分有形、无形两种端别。无形,乃天地浑浊初分之元气。有形,则为宇宙众生万物产生之命脉。“无,观于妙。有,观于端。”宇宙万物都是遵循“道”的规律而发展的。“道”产生了天地万物,但它是不可以用语言说明的,而是非常精深奥妙,这就需要无形到有形的一个过程。

《道德经》下篇“德经”则说;“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德。上德无为而无以为;下德无为而有以为。上仁为之而无以为;上义为之而有以为。上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之道。前识者,道之华,而愚之始。是以大丈夫处其厚,不居其薄;处其实,不居其华。故去彼取也。”老子在这里说,“道”的属性表现为“德”,凡是符合于“道”的行为就是“有德”,反之,则是“无德”。“道”和“德”不可分开,但是又有所区别。“孔德之容,唯道是从”此乃孔德。“为天下溪,常德不离,复归于婴儿”此乃常德。“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德”此乃玄德。此三德“孔德”“常德”“玄德”当归属于“上德”,其合乎与“道”。

阅以其书,“目”“心”“胸”顿然大开,使人神清气爽,居于“道”“德”之上,忽觉尘世之“恶”“卑”“贱”如泡沫幻影,名利随之,感受于天地正气浑然。万望各位朋友随缘一看,增识广知,无弊于己。其,鄙人已阅过数几十遍,其之不烦、不厌,常观至半径,大呼过瘾!快哉!

爱华网

爱华网