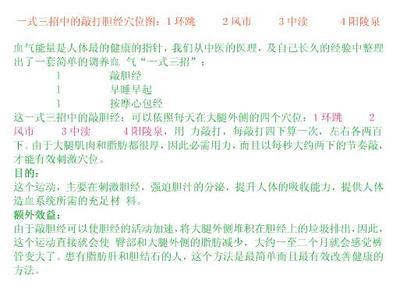

1.

我对学业的所有耐心,刚好维持到高三毕业。能考上一所文科的大学,于我是再合适不过的事情。以我中学六年合计花在理科上的功夫,进一个二本学校,也体现了一种公平。

高三的时候,几乎我的所有同学都开始向往大学的生活。那个以往只存在于传说中的无拘无束可以好好放浪形骸一番的好去处,来了。

高考前选择3+1志愿时,我脑子很清醒,坚决填了文科。明知毕业后钱途理科远好于文科,明知同等理科学校的分数比文科低几十分,我还是放弃了理科。事实证明,理科是个苦差事,我至少两名中学中学进入理科大学后,因为高挂红灯最终招致退学。

能在上大文学院读书读到退学,没特别的本领是做不到的。

一年级最开始在西江湾路虹口体育场的校区上课(该校区现在是上海市青年干部管理学院,著名的前真理部老大曾经是那里的“副教授”),后来搬去三门路661号,一个草木葱茏随处是青砖营房式建筑的地方。刚去三门路的几天,我总觉得此处似曾相识。想起来了,我初中同班同学邱志刚的家原来就在这个院子的某间营房中。他爸在空四军服役,我们一起去江湾机场采桑梓之后去过他家,在那个营房的水房里,我还试图洗过被染成紫色的衬衣。

文学院有种不同于其他高校的阴柔气质。它不像交大或者复旦,有着宽大的草坪和疏影横斜的梧桐树。兵营就是兵营,扎堆的兵营并未营造出多少雄性的刚,反而是过多的绿植衬托出阴郁与委婉。行走在学校的水泥路上,尤其是深夜,阵阵的风吹动树木的呼啸,令人无不加快脚步,谁知道路边的阴影里边隐匿着什么可怕的玩意儿。

文学院男生的荷尔蒙倒是异常阳刚。我们那一届,从内蒙和东北招了一批委培生。北方的弟兄们喜欢喝两盅,喝高了声音就高,声音一高胆子就壮,胆子一大,无论什么当量级的也敢扭打在一起,完全没有道理。殴斗一般发生在北方兄弟之间。上海学生第一不怎么喝酒,第二就算喝了也不至于不自量力到和东北内蒙人交手。最关键的是,虽然第一和第二次工人武装起义都发生在上海,但上海男生没有继承分毫和人身体过招的伟大传统。

有那么一次,一帮东北男生把一名上海男生欺负得是在退无可退了。该男生不知从哪里抄起一把铁锹,朝逼上来的外地男生大吼:他妈的我倒要看看今天谁不怕死!

上海宁会武术,流氓也挡不住。当时抢逼围的人就退了,该男生从此校园里无人敢惹,直到毕业。那个男生比我高一届,有个很好玩的习惯,就是像电影里看到的善于载重的四足动物一样,喜欢不听地打响鼻。每次校园里看到他,我班女生总会雀跃:看呀看呀,响鼻又来了!

现在想想,叫伊“响鼻”不够厚道,那很可能是强迫症的一种。

文学院的一年级,几乎没有其他让我觉得好玩的事情。时间是大把的,但是没有任何香艳的故事发生。我感觉又回到了随时可以逃课的高中,不过是高四。高三的时候,从课堂上溜走,想的是:书册埋头无了日,不如抛却去寻春。文艺一点的时候,会想到阿尔巴尼亚电影《永不屈服》里边邪恶的纳粹军官对女游击队员说的话:看吧,外边阳光灿烂,而你却要在这黑暗的牢房中默默地死去!

如今外边阳光灿烂,屋子永远不上锁。我横在自己的小床上,倒像躺在一间黑暗的牢房中。

高中快毕业的时候,一肚子诲淫诲盗的黄色思想。好容易轮到具备乱来的年龄了,也有乱来的时间和乱来的皮囊,但是,怎么乱,怎么来,真的不知道。

2.

就像一个老实巴交的孩子,有时也向往古惑仔的生活一样,人们总是对自己够不着的生活充满了期待。这是世界上所有文学作品存在的最解释得通的群众基础。

我至今是一个腼腆的人,虽然有时也不怵开几句黄腔,骂几声册那。但从根本上,我和20年前刚上大学那时并无二致:对荒淫无耻的生活跃跃欲试,但不得其门而入,久而久之,醒悟到自己原来是一个不那么豁得出的老实人,于是太平。

从初中开始到大学毕业,我看了十年小说。我活在格非苏童王安忆王朔们的造梦空间里。即便大学里谈过一次恋爱,我的生活亦可以说很苍白,但是我有两样东西陪伴着我:小说和麻将(麻将将另文详述)。

家里不宽裕,我在大学里每个月的生活费是50元,实际需要大概在80元,缺口怎么办?打麻将赢过来。大学二年级的时候,谈了一个GF。在姑娘的咕哝声中,隐隐意识到赌博可耻。于是去各大高校贩卖贺年卡。赚到了人生的第一个100元——麻将每次只能赢几十,超过100元不仅受制于尺寸大小,而且,那样的话下次就没人敢和我打啦。

我像一只勤奋的小蚂蚁,往返于城隍庙福佑路批发市场和各大高校之间。劳动光荣,大学二年级寒假,我终于用赚到的钱为自己买下了人生第一双皮质运动鞋。在四川北路的火炬专卖店,因为小小的瑕疵而打折的,42元。

大三的时候,我失手了,在外语学院被一名可恶的保安没收了所有的贺年卡和明信片,足足有一个大旅行包多,足够那名保安用上一个世纪。好在那时成本已经赚回,我只是半个月白忙活了一场。

我恨啊,从此收手,不再涉足花纸片的买卖。多年之后,我从报上看过很多起小贩和城管之间的扭打的新闻,甚至有恼羞成怒的小贩一刀扎死城管的事情。杀人当然是不对的,但我十分理解货品被没收之后,小贩们茫然无助乃至暴戾冲顶的愤懑。那一刻,真的是杀人的心都有,手里只差一柄双立人。

对了,还有看录像。70后怎么避得开录像带的熏陶呢。

我通常去同济大学的电化教室看。每个周末,每场5毛钱——是的,价格和今日网探上网发一条帖子的报酬一样——可以看两场录像。教室里可没有投影,一般放四架电视机,座位就是长条板凳。

在没有互联网和DVD的年代,那是为数不多的可以看到外边世界的窗口。

我在同济大学的观影生涯几乎延续了五六年,直到1994年的夏天。当时我在劳动报对口跑政法,和一个803的小警察小董很熟。那一阵我正好和GF分手,穷极无聊,就拉小董去同济看录像。不料,关张啦。

再后来,就有了VCD。

说半天还没说到中文系的学习。

我问过同学们,除了我,其他的人基本上是第二志愿以后调剂到中文系的。这个从四年后毕业的从业选择上大致可以看出端倪。毕业后只有为数不多的同学们选择了文字作为职业。我还记得1993年的夏天,毕业前夕,我已经收到了劳动报社的录取通知,正好有其他两个同学去考青年报,我没事相陪去考——错了,你猜错了,在通常的陪考故事中我们经常可以看到的所谓“考的人没中,陪考的倒中了”的故事并没有上演。我笔试通过进入面试,最后没考中。我其他两个同学都中了,但戏剧性地最后都没去。

没去青年报做记者的两个都是女生。如今一个在中国银行下边的一家投资公司做老总,一个是沪上著名国有建材大超市的老总。

后来我才知道,那次是青年报历史上动作最大的一次招聘。卷毛头黄飞珏比我早毕业两年,当时正在木偶剧团做编剧。他那次考进了青年报。我曾经很认真地反思过当时何故未入青年报领导的法眼。一个原因当然是水平问题——我的,不是人家领导的;还有估计是我劳动报的offer在手,面试时有点吊儿郎当。毕业15年后,我在文广系统工作,开办公会议时,经常和东方网的李智平书记比邻而坐。我一直想问李书记,是否还记得1993年夏天,在东湖路17号青年报那幢小楼里,一个去面试的小胖子?

李书记,当年就是坐在我面前提问的几名考官之一。

他当然不记得了。

这世界小胖子是如此之多。而且,我看上去又是如此一个平凡的小胖子。

3.

上大文学院89级中文系汉语言文学专业,不稀奇;稀奇的是,同班有一个和我同名同姓的王海。

一年级上半学期,我收到学校的期末成绩单,非常伤心,没有理科的考试成绩也不过如此啊。开学后才知道,老师把成绩单寄错了。那个王海收到了我的成绩单,而我收到了他的。交换之后,我很满意。乌龙事件发生之后,迫使大家从源头解决两个王海的姓名混淆问题:在民间,我后来被称为大王海,伊是小王海。沿用至今。小王海则称自己为“王梦海”,他说他自己爱做梦。

二年级的时候,发生了一件事情,小王海看中的女孩子H被人抢走了——动手的,卷毛头黄飞珏也。

很多年后,是的,真的是很多年后,差不多是20年后吧,我在卷毛头黄飞珏的生日会上和他的作家兼教授母亲王晓玉攀谈起来。但得知我是“王海”之后,王教授很专业地问了一句:“你是大王海,还是小王海?”

“我是大王海,伯母。”

“呵呵,哦你不是小王海啊,那和我们飞珏就没有那种渊源了。”王教授用和黄飞珏一模一样的腔调沉静地说了一句。

文学院的“话剧皇帝”黄飞珏,小王海1990年代最恨的男人,那时正准备主演《等待戈多》。给剧组画背景板的,外号“皮蛋”,一个长发飘飘的文艺青年,多年后成为上海滩的“K房之王”,据说中国男足那帮渣滓来沪寻春都会慕名找到皮蛋这个人肉搜索引擎。

相貌堂堂的皮蛋当然不是以拉皮条为生,人家有正当职业——沪上一本小有名气的体育休闲杂志的视觉总监。那是2000年代早期的事情。当2004年左右我和皮蛋坐在一个牌桌上战斗的时候,我怎么也难以把这个人同当年混迹文学院的皮蛋看成同一个人,除了我们之间的“六度空间”有着相同的一环——黄飞珏。

后来我和我们班的女生们探讨过小王海何以不敌黄飞珏。一个H本人提供的故事或许可以佐证。当时H其实已经开始和小王海非正式约会。有一天,H应邀陪小王海去四川路买运动鞋——用今天00后的语言说,小王海是个“运动鞋控”。他曾经在我面前唠唠叨叨:我这个人什么都可以不讲究,就是一定不能委屈自己的脚。

四川路回来,已经到了晚饭的时间。小王海好像没有请H吃饭的意思。H半娇嗔半认真地说了一句:嗯,我肚皮饿死了。

小王海立即说了一句:我也饿死了,不过我那里只有一包方便面了。

说完,他就走掉啦。

黄飞珏后来和H之间发生过许许多多异常纠结的事情。大约是1995还是1996年的时候,我有一次去青年报社找我的同学张桑,正遇上黄飞珏在和群众们痛诉他和H分手的事情。

“讲到现在了,还了还刚。”张桑朝我挤挤眼睛。

我坐到黄飞珏面前。看到文学院的故人了,黄飞珏又把事情从头说了一遍。

2008年,一天我和全家在四季酒店吃自助。旁边座位一个不算很年轻的母亲一个人带着两个男孩子。那气质和相貌,和H有八九成相像。

我拿起了手机。

“黄飞珏,我在四季酒店,旁边一个女人非常像H。”

“帮我拍下来,传给我。”

没办法拍。过一会儿,疑似H起身走开。我凑上去问其中一个大点的男孩:嗨,你妈妈姓H吗?

不是的。

H据说在九十年代末去了美国。

几年前,某次和黄飞珏单独吃饭。老黄说起,有一次报社的前台阿姨突然接到一个电话,是一个遥远的女子的声音。当时他不在报社。电话里那个女人只问了一句:黄飞珏,伊现在还好伐?

电话挂断,从此再未打过来。

老黄很肯定地说:那就是H。

上个世纪末,老黄的作家母亲写过一本小说《阿惠》,后来还被拍成了电视剧。H的名字末尾一个字,就是“慧”。

据说,有一些据说。

4.

和卷毛头一样,虽然离腐化堕落的标准差得还很远——当然也没那个条件——我也不是什么清教徒。

绕不过去的,我得交代一下自己大学里的恋爱。

次数:一次。

开始:二年级。

结束:工作一年后。

原因:不告诉你。

和大学里谈的女朋友分手,是很多人都遭遇的事情。如何才能平静地对待这种事?有一个标准:很多年后,同学聚会,得知她也去,你会不会去,知道你来,她会不会来。碰见之后,大家是不是神态自如,悉如常人。

我和她,都做到了。

爱得轰轰烈烈,或许是两个人曾经的瑰丽;爱得通俗,分手之后再见还能颔首微笑,是其他老同学们的福分。

该说说我的同学,上海滩第一宅男王疯子了。

王疯子当然不叫这个名字,但他的名字排列组合一下,就是王疯子。同学们都这么叫,他也不以为忤。

现在,今天,当下,和我同龄的王疯子同学正在遥远的加拿大攻读比较文学的博士,研究的项目是明代小说,全额奖学金。也就是说,加拿大政府出钱把王疯子从田林新村请到蒙特利尔,供他吃喝,给他公寓住,让他研究全本的《金瓶梅》。

王疯子是我们那一届里边唯一没有拿到学位证书的,原因不详。但这不影响他在毕业多年后先是考取了加拿大一家大学的硕士,读完后回上海混了几年,再接再厉又考上了博士,继续赴加深造。

王疯子的奇迹在于,他和我们一起毕业17年,没上过一天班。毕业之后第一次见王疯子,是在一本精英杂志上。王疯子穿着一件中式棉袄,忧郁地皱着标志性的赵传一样的沟壑纵横的额头。文字解释说,这是一名自由撰稿人。

当年没有呼机,后来没有手机,互联网平民化后,才算有了可以捉到他的东西——msn。还没有msn的时候,小王海是这样找王疯子的:刚毕业没几年的时候,小王海有事找王疯子,家里电话没人接。脑袋一拍,小王海直接去了上海图书馆,果然在阅览室一举拿获王疯子。彼时,王疯子正在看一本方志敏的《可爱的中国》。

和爸妈住在一起,没有女朋友,每个月开销不超过100元。

现在每次看到报纸杂志上叫嚷的所谓“低碳生活”,我就鄙夷,你们谁能低碳过我的同学王疯子?

王疯子靠什么生活,这个在我们同学里边既是问题,似乎也不是什么问题。月开销100元,基本等同于光合作用了。当然,这里边有啃老的因素。但人家现在不了嘛,用黄色小说做噱头,去啃外国政府,环顾华夏,几人能敌?

以前说起腐败的清政府,总爱说慈溪太后“倾中华之物力,结与国之欢心”。王疯子算是替我们挣回了一点点面子。

王疯子也不是从来都是守身如玉的。一年级的时候,他和我们班一个王姓女孩疑似好过。后来女孩中途退学去了美国芝加哥。

有一阵,我们拿他开玩笑,总是说:芝加哥啊,勿是阿拉上海额朱家角,

王疯子讪讪一笑,用纯正的上海话朝我们念出陈淑桦《梦醒时分》的歌词:要晓得伤心总是难免的,侬又何必一往情深?

不能再往下念,用上海话表达一个严肃抑或伤心的主题,只可浅尝辄止,纵深下去,失之油滑。

5.

1992年,大学四年级开学时我们被告知。学费涨价了,从原先的每学年200元涨到400元。大家一片哗然。上海市中心的房价十年里边从每平米四千飙到四万也没见群众如此哗然过。

1990年代,距离疯狂的年代还有些日子。

1990年代,人还在乎点脸皮问题。

1990年代,大学生还有点期权价值:无论是在读的还是刚毕业的,别人多少还当你是一个玩意儿。

1993年我大学毕业时,上海有没有和现在一样的所谓人才市场,没有印象了,反正我没去投过简历。相反地,像我们文学院这样的二本学校,都有一批批的用人单位到校内设摊招徕。

我在国家安全部门设立的摊位前略一踌躇,被一黑脸大汉截住,一个有力地握手。

我看看你有没有劲儿,还行。大汉说。

谢谢了。

到我们局里来吧。

嗯,去干吗呢?

还用说?

这个,我嘴快,还是算了吧。

公安局的摊位。

小伙子,来我们单位吧。

要我做什么?

公安局的同志倒也爽快:情报工作!

再会再会。

1992年年底的时候,我开始在《新民晚报》实习,那时晚报还在延安中路839号的老楼办公。在那里,我认识了我半辈子的金主:晚报经济部跑农村的记者昌山,此人事迹详见后述《我的麻将生涯》。

新民晚报那时的总编辑老丁正如日中天,报纸也蒸蒸日上,记者编辑们的收入号称“三次浪潮”,一个月有三次主要发薪的时间,其余巧立名目发钱的就不计其数了。伊拉钞票发到什么程度,一点不夸张,离婚率飙升,两离三结,三离四结的大有人在。我认识的一个记者,很多年后翻抽屉,找出一张从未用过的银行卡,去一查,里边居然有3万元。怎么也想不起来是单位什么时候发的了。报社的一个老领导,退休之后没有车子难过,自己用在报社攒的私房钱买了一部帕萨特。私房钱几钿?30万元。这都是老领导自己和别人说的。余款呢?搬家时被老婆不小心发现,罚没了。

这么一个钱途无量的单位,我当然也想留。最后没留下,水平是一个原因,背景是一个原因,还有一个原因,我过了10多年才搞清楚。去年,我大学里负责学生实习分配的王老师来看我,道出一段秘辛:1993年毕业时,没在晚报实习的小王海,他的爸爸是华师大的校领导,通过关系想进晚报。我在晚报实习,也通过王老师想进晚报。两个同名同姓的王海把老丁搞糊涂了。总之,最后哪个王海也没进去。

毕业前夕,我最早确定的工作单位是中外合资的贝尔电话公司(多年后与阿尔卡特合并的那个),部门是公关部。我笔试面试都通过了,也拿到了录取函,甚至连合同都签了,最后没去。

拿到录取函的时候,我还在晚报实习。一天上午,我接到负责实习分配的王老师的电话,说劳动报决定录取我了,无须笔试和面试。当时我正在晚报办公室写稿,正好经济部跑外企的记者孟宇峰进来。

孟老师,你帮我参谋一下,我是去贝尔公司呢,还是去劳动报?

孟宇峰想了一下说,我要是你,还是去报社,毕竟你现在去贝尔公司了,以后就没机会进媒体了,你在媒体,哪天想去合资或者外资企业还是有不少机会的。

我赔偿了贝尔公司1000元违约费。

要命的是,和我一起考进贝尔公司的同班同学邱志芬最后也没去贝尔。

我去贝尔交违约金时,贝尔人事部的老大很生气,黑着脸对我说:我们贝尔有什么不好?以后我们再也不要你们学校的毕业生了!

6.

小学的时候,被问到自己的理想。

我说,我要当一名作家,在报纸上写文章。

在报社上写文章的作家,就是记者吧。估计我当时就是那个意思。

我当年实习的新民晚报是上海第一强势媒体,即便是晚报的实习生,走到外面也人五人六的——时间过去这么久了,我也从媒体中彻底脱离了了,我得公正地说,人模狗样也好,人五人六也好,都是一种虚幻的、极为不真实的感觉。一个人掂量自己有多少分量,不能是毛重,得像大浴场里那样,赤裸精光,心无旁骛。

在晚报实习的时候,印象最深的是1993年3月的一天上午。晚报都是一早排版,7点多就到岗。我走进办公室,经济部的主任潘新华对我说:上海大众出事了!总经理方宏今天早上从楼上跳下来,死了!

在普桑一车难求卖到离谱的20多万元人民币的年代,这不啻一个炸雷。社会上传闻纷纷。最后我比较倾向于忧郁症的说法。

当一辆普桑的价格卖到上海室内一平米豪宅的价格时,今年早些时候,上海大众的总经理又出事了。这次拜真理部所赐,报纸上不见任何多余的报道。当年方宏之死,在媒体上可是轰轰烈烈炒了一阵。那时也有真理部,不过印象中真理部的做派似乎不如今日的赤裸裸——赤裸裸地告诉你不能写什么。没办法,真理本身就是赤裸裸的。

在晚报写新闻,我受到的最基本的教育就是:短点,再短点;软点,再软点。故作高深的写法,远离百姓生活的文体是被晚报的前辈们摒弃的。1990年代,不算新闻的黄金年代——事实上,只有鲁迅们靠稿费可以住得起山阴路联排别墅的时代,才是写字者们的黄金年代。但是,整个1990年代,不算八平方事件时新民晚报异常生猛的《戒yan日记》,直到2000年之前的相当长一段时间,晚报的可看性和贴近性还是上海一流的。

很难想象,靠刊登八股官样文章,报社的老总靠正常收入能攒出30万元的私房钱。

1993年7月,我大学毕业。

四年的大学生涯,让我总结出大学是这么个东西:大学教不会大学生任何创造性的东西,因为我们的创造力在小学中学年代就被毁掉了,大学是现行教育制度给予辛苦读书十几年并且顺利坚持到终点的人们的一种福利——这种福利在10年前,还算相对比较丰厚与体面,但是在当下,一钱不值。

大学更像一种门阀制度,哪家大学的背书,决定了一个毕业生将来在职场上的前进抑或原地踏步的可能性。毕业证书,是小弟投靠大哥的投名状,也是大哥提携小弟进行私家军队布局时的主要参考依据之一。事实有时就是这么庸俗。

要说大学最迷惑人的地方,那就是它看上去给所有考进去的学生提供了一种改变未来生活的可能性。这种可能性在设立高考录取率的时候,就替你预先刷掉了一大批同时起步的人。这批掉队的人当中有极少数爬起来成为概率极低的所谓低学历成功者,剩余的人终生堕入另一层的生活,并将对生活的失意与警觉投射在下一代身上——他们是对社会不公的最积极的口头批评者,同时也是为了改变自己以及下一代生活不惜千方百计遵循社会潜规则的践行者。

那我们呢?曾经从高考的血泊中爬起来的我们,在经过了十多年的混迹江湖之后,还会觉得自己仍旧是一个幸运者吗?幸运的标准是什么?是我们干掉了别人暂时苟活下去?是我们穿了别人的鞋走自己的路从而让别人无路可走?

毕业已经17年,我比1990年代的我,更接近一名愤青。

我很欣慰。

(第三章完)

爱华网

爱华网