中国书法如果按照历史演进顺序划分书体的话,则可以分为篆书、隶书、草书、行书、楷书等,但这是就实际存在的几种主导书体而言的,历史上书体的演进其实是相当复杂的。按照郭沫若的见解,不管哪一种字体、书体在演进过程中都会伴随着“楷”化和“草”化的倾向,所以会有草篆、草隶等书体,而到了汉隶的衰退期情况变得更加复杂,即章草、小草、行书、楷书等同时从这个母体中演化出来,很难分出先后。就草书而言,章草是汉隶“草”化中早期就“结壳”的一种书体,章草产生后,汉隶的草化并未停止,这就是小草书的产生,而大草书则是在小草书的基础上进一步发展出来的。

按照历史上的传说,章草在东汉初年汉章帝时期出现,小草由东汉末年张芝所创,而近现代西北汉晋简帛书大量出土以后,可以说对草书的认识比古人更加清晰了,在对草书出现的时间上比古人确定的时间得要早,而在对章草、小草出现的时间上则又比古人确定的时间要晚。从出土简帛书来看,汉隶在演化过程中很早就有“草”书出现,最早可以追溯到汉武帝时期,但章草的蔚为风气应该是到东汉末年,即张芝可能是章草的代表人物,而他目前传世的小草书大多是不可靠的,至于小草的成为风气则可能要迟到二王的时代。王羲之是中国书法史上字体演变的集大成者,他的楷书、行书、草书被人们视为魏晋风流的象征,可是你要知道这魏晋风流却是上古积淀、汉魏雄风和南北朝时期血雨腥风的文化大结晶,它在南北朝到隋唐的几百年里不断变化、发展,终于在魏晋风流的基础上又增添了新的光华,这就是欧阳询的楷书、李邕的行书和张旭、怀素的大草书,他们将王羲之以来的书法传统发扬光大,其中张旭、怀素的大草书最后出,将书法的艺术表现力发挥到极致,可以算是王羲之传统的书法的最后的光芒。

张旭(675——750),字伯高,吴县人(今江苏苏州),盛唐时期的著名书法家,他在王羲之以来的小草书的传统基础上创立大草书。张旭嗜酒,性格狂放,往往酒后创作大草书,不可一世,而稍后在大草书创作上与张旭齐名的怀素也嗜酒,同样狂放不羁,后人将他们并称为“颠张醉素”。张旭生在盛唐时期,母亲是初唐著名书法家陆柬之的侄女,也就是初唐大书法家虞世南的外孙女,可谓世家子弟,但他对功名利禄并不太在意,为人豁达大度,与贺知章、李白等名人为友,在思想上皈依道家的自然超越,以书法尤其是大草书作为自己的精神家园,被誉为“草圣”。韩愈在《送高闲上人序》中曾经描述张旭的生活与书法:“往时张旭善草书,不治他技。喜怒、窘穷、忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷、鸟兽虫鱼、草木之花实、日月列星、风雨水火、雷霆霹雳、歌舞战斗、天地事物之变,可喜可愕,一寓于书。故旭之书,变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”张旭的书法生命与韩愈的雄文相得益彰。

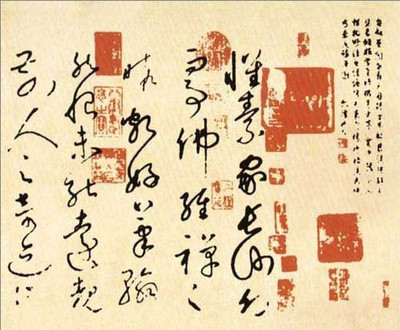

张旭有草圣之名,但实际传世的在其名下的作品却很少,而且真赝相杂、真赝难辨。传世张旭大草书今天存留下来的有三类:1、历代刻帖中保存的,如《肚痛帖》等(见附图1),这类作品后人一般都没有异议;2、历代刻帖中署名他人的作品,如传为张芝的《冠军帖》、挂在王献之名下的几幅草书等(见附图2),经后人考定应该是张旭所作,这类作品与传世的怀素草书《苦笋帖》、《自叙帖》等都有类似之处,我自己感觉这可能是张旭大草书的真面目,我试着临习(见附图3),感受其细微的笔法变化与恣肆的书写韵律;3、传世墨迹本《古诗四帖》(见附图4),这件作品现存辽宁省博物馆,古人一度改帖中之字定其为南朝宋时名士谢灵运的作品,到明朝大书画家董其昌等考定其为张旭作品,辽宁省博物馆的研究员杨仁恺以及酷爱张旭大草书的著名书画鉴定家谢稚柳等人也都以为是张旭真迹,而启功等人则通过文字避讳等的考订,认为其出于北宋以后人之手,当然折中的说法是它即使不是张旭真迹也不妨碍它是张旭大草书后学的作品。

附图1附图2 附图3附图4

《古诗四帖》是张旭大草书的唯一传世墨迹本,从书法艺术上看的确非同凡响,其圆浑、苍茫而又从容洒脱的笔法、线条,纵肆的行气、章法,使爱好张旭大草书的人在情感上都难以把它和张旭分开,我过去临习过这本帖,最早是从辛一夫《怎样写草书》一书后面的目录中看到的一小页,后来买到了上海人民美术出版社1985年版的《唐张旭草书古诗四帖》,才能系统学习,这次重新临习,算是一个回忆(见附图5)。不过对于《古诗四帖》与张旭大草书的关系,我现在基本认同启功的观点,这应该是北宋以后的作品,它可能是后人的一个临习本,也可能就是后人的一个自作本而被挂到张旭之类的名人之下。现在的很多书法学习、研究者,包括书画鉴定名家谢稚柳、书法理论名家邱振中等,都认为这样高妙的作品只能出于张旭之手,如说是伪迹则后世哪能找到写出这样作品的人,我以为这种观点中主观情感因素太重,实际上像北宋黄庭坚这样的草书名家或稍次于黄庭坚的历史上的无名书法家都有可能写出这样的作品,我尤其看好北宋时期,那是一个中国传统文化达致巅峰状态的时期,一切皆有可能。当然,如果少了《古诗四帖》,则我们对张旭大草书的理解就要大受影响。

附图5

值得一提的是,除了独创一格的大草书之外,张旭的楷书也为当时及后世书法学习者所推崇。传世的《郎官石柱记》平淡工稳(见附图6),仍然是魏晋以来的钟、王传统,而这种传统上的楷书不像颜真卿、柳公权所开创的新传统,它在笔法、结构上都比较简单质朴,但这一点对于草书尤其是狂草的创作反而极有助益,因为笔法、结构上的弱化,恰恰为狂草打破单字结构、繁缛笔法等的限制,追求整体的变化创造了条件。

附图6

怀素(725——785),俗姓钱,字藏真,僧名怀素,永州零陵人(今湖南零陵),唐代中期著名书法家,尤以大草书著名,与张旭齐名,成名前后曾广交权贵、名士,与大诗人李白、杜甫都有交往。从书法史上看,张旭名高但传世作品少,反不若怀素的实际影响大。怀素的叔父钱起曾在朝廷任职,但总起来看,怀素的家世难与张旭相比,他在湖南家乡时就曾邀誉地方上的权贵、名士,一度曾往岭南投奔大书法家也是朝廷重臣的徐浩,但未能如愿得到推介,后又入京城,得到吏部侍郎张谓等的奖掖,这集中体现在传世的怀素大草书墨迹《自叙帖》中。《自叙帖》中除了一些简单介绍怀素身世、志趣的文字外,主要是他人对其书法推崇的记录,可以看作是他交接京城名流的投名状。《自叙帖》中关于怀素书法的文字可分两部分,前面部分是颜真卿写的推介文字,后面部分则从述形似、叙机格、语疾速、目愚劣四个方面盛赞怀素书法,其中前面部分颜真卿的文字叙述全面,从中可概见当时的人情世态和怀素的书法和生存状况。

《自叙帖》中载颜真卿的相关文字我将其分为三段,其中第一段为:“颜刑部书家者流,精极笔法,水镜之辩,许在末行,又以尚书司勋郎卢象、小宗伯张正言曾为歌诗,故叙之曰……。”这一段中怀素首先说明请颜真卿写叙的原因,原因很简单,颜真卿是书法家中的大官、大官中的书法家,而且有鉴定人物、书法水平的能力。其次说明颜真卿为什么接受邀请写叙,怀素很直率地坦言,原因是朝廷赏识怀素的官员卢象、张正言等人已有所绍介,否则单凭怀素一介狂僧大概请不动。这一段中的“水镜之辩,许在末行”不太好理解,“水镜之辩”是说颜真卿善于鉴别人物,但“许在末行”指的是谁就不好办了,如果说的是颜真卿自谦自己鉴别人物的水平一般义理上是可以的,但这段话明显是怀素说的,如果说的是颜真卿对怀素的评价的话,语气上可以,但内容上就会导致颜真卿认为怀素水平很低,这又不太合适。不知真实情况如何,以俟智者解惑。

第二段为:“开士怀素,僧中之英,气概通疏,性灵豁畅。精心草圣,积有岁时,江岭之间,其名大著。故吏部侍郎韦公陟睹其笔力,勖以有成。今礼部侍郎张公谓,赏其不羁,引以游处。兼好事者同作歌以赞之,动盈卷轴。”在这一段里,颜真卿介绍了怀素书法的学习历程、水平和声望,赞扬他潜心研习大草书已经有年头了,在“江岭之间”也就是南方地区名声很大。接着写怀素到京城发展,得到了一些权贵人物如吏部侍郎韦陟、礼部侍郎张谓的赏识,名声更大了。其中张谓对怀素更是赏识有加,算是其“恩主”,如当时的诗人任华作《怀素上人草书歌》,对怀素草书大加称赏,但在诗的末尾提醒怀素要知道感恩:“狂僧狂僧,尔虽有绝艺,犹当假良媒。不因礼部张公将尔来,如何得声名一旦喧九垓。”这段话的后面说“好事者同作歌以赞之,动盈卷轴”,从用的“好事者”这个词来看,颜真卿对很多人写诗歌赞扬怀素草书不太同意。当然,如果是自己说“好事者”则当别论,比如清末大书法家赵之谦,当好友魏稼孙为他集拓印集,他内心欣然,但却写了“稼孙多事”四字。

第三段为:“夫草稿之作,起于汉代,杜度、崔瑗,始以妙闻。迨乎伯英,尤擅其美。羲、献兹降,虞、陆相承,口诀手授,以至于吴郡张旭长史,虽姿性颠逸,超绝古今,而模楷精法详,特为真正。真卿早岁常接游居,屡蒙激昂,教以笔法,资质劣弱,又婴物务,不能恳习,迄以无成,追思一言,何可复得。忽见师作,纵横不群,迅疾骇人,若还旧观。向使师得亲承善诱,函挹规模,则入室之宾,舍子奚适。嗟叹不足,聊书此以冠诸篇首。”这一段最重要,在历史叙述中掺入现实评价。先论草书历史,谈到张旭,极力推扬。接着说张旭是自己的老师,自谦自己资质差、工作忙没有时间所以草书没有大成。再接着说怀素大草书几乎可以与张旭相比,但写的是“若还旧观”,用“若”字说明颜真卿对怀素大草书评价有所保留,因为如果评价高的话就应该说“顿还旧观”之类,比如东晋时庾翼给王羲之写信就说:“吾昔有伯英章草十纸,因丧乱遗失,尝谓人曰妙迹永绝。今见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。”(《晋书·王羲之传》)叙文最后则叹息怀素没有机会向张旭请教,否则在大草书上就有可能成为张旭的“入室之宾”,这个评价还是不太高。

有些学者认为怀素《自叙帖》中所载一些人对其书法的评价有吹捧之嫌,包括传世的一些唐人诗歌中对怀素书法的评价也多为吹捧之作,而怀素本人对这些吹捧之作津津乐道,对这种观点我基本认同,艺术家本多如此,也应该如此。而另有些学者认为从颜真卿对怀素书法的评价中可以看到颜真卿人品、学问的真诚,这在我看来就是仁者见仁、智者见智的事情了。解读《自叙帖》中颜真卿所写的叙文,可以看出怀素作为大草书圣手在当时活得并非表面看来那样潇洒、狂放,毋宁说他是一个很在意包装自己的和尚艺术家。

怀素传世的大草书作品相比张旭要多,除了历代刻帖中保存的以外,还有不少墨迹本,但论到具体作品,在创作的时间、是否真迹甚至在是否为怀素所作上后世学者都有争议,如将其搁置,按照书法风格而论则可以分为三类:1、虽然在书写速度、字间连绵等方面为大草书,但却延续了二王以来小草书的用笔绞转、倚侧等特征,显得精致古雅,如《苦笋帖》(见附图7)、《论书帖》等,这类作品在风格上和传为张旭所作而挂在王献之名下的那几幅草书相似,应该像张旭一样是从王献之等的“一笔草”中演化出来的;2、大草书的典范性作品,逆锋藏锋用笔,线条圆浑挺劲,书写速度迅疾,字结构、总体章法错综变化,如《食鱼帖》、《自叙帖》(见附图8)等,这类作品是怀素大草书最典型也最有创造性的,应该是在张旭大草书基础上的新创造;3、在用笔的中锋、圆浑上同于《自叙帖》等大草书典范,但又同于小草书的单字独立,字结构和章法平稳,如《小草千字文》(见附图9)等,这是其晚年之作,所谓“绚烂之极,复归平淡”,其中自有特殊风貌,但在我看来实难以与鼎盛期的《自叙帖》等相比。对于书法家来说并非都是褒义上的“人书俱老”,“无可奈何花落去”反倒是常态,而一部书法史何尝不是这样。

附图7附图8附图9

《自叙帖》是怀素大草书代表作,也可以说是中国书法史上的大草书代表作,而且还是墨迹本,其珍贵可想而知。我最早是在上初中时看到范文澜编著的《中国通史》隋唐卷中作为插图的怀素《自叙帖》的片断,惊叹不已,没想到书法可以这样动人。但我后来在安徽省博物馆举办的日本二玄社复制的台北故宫博物院所藏《自叙帖》时,却已没有了最初的感动。《自叙帖》历代多视为怀素真迹,只是据传说其前六行破损后由北宋书法家苏舜钦补作,但一般人很难看出前六行与后面的差别,最近台北故宫博物院与日本科学家合作,对其纸质进行检测,证明前六行纸质确实有异,这证实了历史上的传说,同时我们也对补作的苏舜钦十分佩服,他应该是以摹、写结合的方式完成了这一近乎完美的补作。古代怀疑《自叙帖》的人很少,但现代的一些鉴定家,像徐邦达、启功等认为它是赝品,近来台湾的傅申也著文认为它是“映写本”,至于朱关田等人则走得更远,认为《自叙帖》是后人杂抄而成,与怀素没有太大关系。怀素《自叙帖》过去我临习过,当时为了记住草书的写法还在字帖边上空白处用钢笔写上楷书释文,那大概是1990年前后的事,这次再来临习(见附图10),重新感受其笔法的变幻莫测、线条的遒劲飞动和章法的大起大落。

附图10

张旭开创、怀素继承而又有发展的大草书是与二王传统的小草书相对而言的,其间的差别有很多,概括地说有几点:1、笔法从绞转、倚侧到平动、提按的变化,孙过庭《书谱》中总结包括二王草书在内的笔法为“一画之间,变起伏于峰杪;一点之内,殊衂措于豪芒”,这是锥形体毛笔在绞转、倚侧中呈现出来的动人景象,但它是和舒缓、洒脱的魏晋风度相适应的,很难体现出迅疾的速度和狂躁的心态,所以在大草书的创作中其基础地位被平动、提按的笔法所代替;2、单字结构的打破与整体章法的变化,二王小草书一般是单字独立的,连笔字有但不多,而在大草书中连笔字成为常态,其后果就是单字结构被打破,结构安排变化、挪移,往往以几个字或一行字为一组,不仅横不成行,而且竖也常不成列;3、迅疾的书写带来的节律、气象上的新面貌,大草书以迅疾为本色,因为书写快速中有变化,书法就将其与众不同的时间性的维度呈现出来,这在空间性的造型艺术中几乎可以说是绝无仅有的。由于大草书的这些特点,再加上其代表人物张旭、怀素的“颠”、“狂”、“醉”等,后人又称大草书为狂草。

一般的理解是,中国书法的发展分为字体、书体两个大的阶段,即古文字、篆书、隶书、楷书的发展是字体的演进,其对于书法的影响是至为明显的,而从楷书定型后,字体演进停止,书法的发展主要是书体的变化,即同一种字体下的书法风格的变化。我在这个字体、书体二分的基础上再作一点细化,认为楷书定型后,楷书字体内部还可以划分为两个大的阶段,这就是以王羲之的楷书为代表的一个大阶段和以颜真卿、柳公权的楷书为代表的另一个大的阶段,两个阶段的划分涉及楷书字体的由小变大、书写环境中高桌椅的产生、羊毫笔和宣纸的使用等,当然也免不了时代精神、审美风尚等的影响。以王羲之的小楷书为基础,他的楷书、行书、草书都领一代风骚,并给后人的进一步发展提供了宽阔的平台,其中欧阳询的楷书、李邕的行书和张旭、怀素的大草书就是其极致性发展,在这一点上我是进化论者,我认为他们都超过了王羲之,这样说肯定有很多二王的崇拜者以及各种各样正经的和不正经的扯淡的人会以为我疯了,但这是我认真思考的真实观点。从这个视阈看出去,当张旭、怀素将大草书同时也是将王羲之以来的书法传统发挥到极致的时候,中国书法以至于中国文化、中国历史又将面临着新的转折点。

张旭、怀素的大草书传世作品少,且大草书的规范难以把捉,尤其是作为一个大的王羲之以来的书法传统被颜真卿、柳公权以降的书法新传统取代,后人要达到“癫张醉素”的境界就几乎是一件不可能的事情了。但作为一种使抒情性、节律感达到极限状态的书体,在张旭、怀素之后,大草书的学习、创作者代不乏人,如北宋的黄庭坚,明代的祝允明,明清之际的王铎、傅山,清代“扬州八怪”中的黄慎等,就是其中的杰出代表,他们从张旭、怀素大草书中汲取营养创造出自己的笔墨。其中黄慎的草书不追求速度和笔法丰富性,但他打散单字结构,线条抖颤中并不显做作,融画意入书(见附图11),在我看来是清代大草书第一人,艺术成就在同为“扬州八怪”中人的金农的隶书和郑板桥的变形隶书之上。当然后世也有很多站在二王书法立场上的保守人士对张旭、怀素的大草书大加挞伐,如北宋大书法家米芾《草书帖》中评论说:“草书若不入晋人格,聊徒成下品,张颠俗子,变乱古法,惊诸凡夫,自有识者。怀素少加平淡,稍到天成,而时代压之,不能高古。高闲而下,但可悬之酒肆。光尤可憎恶也!”米芾在书法上极力追踪二王,但实际上他的行书是以颜真卿书法的用笔、结构为基础的,而他的草书之所以成就不大,就是因为他看不清草书发展的大势,死抱二王、不知变通,在这一点上他和同时代的黄庭坚相比相差甚远。

附图11

近现代以来,由于印刷术等的大发展,历代名家法帖进入寻常百姓家,这为学习、创作大草书等提供了良好的条件,也出现了一批以大草书名世者。林散之是近现代大画家黄宾虹的学生,将其老师在绘画上的用笔、用墨经验运用到书法创作上,尤其是经历了七十余年的书法实践,在大草书上达到了很高水平,被誉为当代“草圣”。林散之的大草书用长锋羊毫笔在渗化性极强的生宣纸上书写,不同于张旭、怀素以绞转、平动为主的用笔,而主要通过提按以及传统书法上少用而主要用于绘画的拖、擦等笔法,追求线条的圆浑、苍润、率性,有一些张旭、怀素等历代大草书名家所没有的笔法运用和视觉效果(见附图12)。林散之开创的这种大草书风格在现代影响很大,与他直接、间接有师承关系的马世晓、王冬龄等人都在大草书创作上有所成就,马世晓的作品在笔法、结构上更多飞舞摆动(见附图13),王冬龄的作品在线条表现上方圆结合,颇多逸趣(见附图14),可惜的是,王冬龄有好几年在美国等地教外国大学生书法,把技术水平写低了很大一截,回来后也没恢复到过去水平,更谈不上发展了,近年来他屡屡尝试巨型尺幅的大草书和现代风格的草书,但只能说是创作上的花样翻新,不能说是艺术上的境界提升。在林散之传统之外,现代还有一些以大草书闻名的书法家,如曾任中国书法家协会主席的沈鹏,他的大草书在很多方面与林散之等人的笔法、章法有相似之处,但他的书法可能是以米芾行书作底子的,在大草书的线条表现上显纠结,对单字结构的处理也多是变形而非打破(见附图15)。

附图12附图13附图14附图15

说到当代学习张旭、怀素大草书的书法家,还须提到谢稚柳,他早年学习明代陈洪绶的书画风格,与张大千等人往还,解放后以著名的书画鉴定家闻名海内外,在书法上酷爱张旭《古诗四帖》,将其与早年的陈洪绶书法结合,并吸收怀素等历代草书、行书大家的营养,形成了自己的独特风格,他的作品大多虽非大草书,但一望而知其中有张旭的影子。我以前买过上海人民美术出版社1979年版的《鉴余杂稿》,这是谢稚柳著的书画鉴定著作,当时书画出版物很少,我既从这本书里学到了书画鉴定的知识,同时也把这本书当成了一本书画学习、欣赏著作,其中谢稚柳自题的书名(见附图16),把张旭《古诗四帖》的风格化为己有,我非常喜欢。

附图16

参考书目:

1朱关田著:《中国书法史》(隋唐五代卷),江苏教育出版社,1999年版

2《唐张旭草书古诗四帖》,上海人民美术出版社,1985年版

3《唐怀素自叙帖真迹》,文物出版社,1986年版

4《蜀本怀素自叙帖》,河南美术出版社,1985年版

5《字宝(八)草书》(唐·怀素《草书千字文》选字),吉林美术出版社,1987年版

6《林散之书画集》,上海书画出版社,1982年版

7《林散之诗书画选集》,黄山书社,1985年版

8《沈鹏书法选》,人民美术出版社,1988年版

9《中国书法》1987年第1期(内含谈张旭)

10《中国书法》1987年第4期(内含沈鹏专辑)

11《中国书法》1989年第1期(内含林散之专辑)

12《中国书法》1992年第3期(内含谢稚柳专辑)

13《中国书法》1997年第3期(内含谈怀素)

14《中国书法》1998年第1期(内含谢稚柳专辑)

15《中国书法》1999年第1期(内含谈怀素)

16《中国书法》2002年第2期(内涵谈怀素)

17《中国书法》2003年第1期(内含沈鹏专辑)

18《中国书法》2004年第9期(内含谈狂草)

19《中国书法》2005年第5期(内含谈怀素)

20《中国书法》2005年第6期(内含沈鹏专辑)

21《中国书法》2005年第7期(内含谈草书)

22《中国书法》2006年第6期(内含谈草书)

23《中国书法》2006年第7期(内含谈张旭)

24《中国书法》2007年第2期(内含马世晓专辑)

25《中国书法》2007年第5期(内含谢稚柳专辑)

26《中国书法》2007年第9期(内含谈草圣)

27《中国书法》2012年第4期(内含谈草书)

28《中国书法》2012年第8期(内含怀素专辑)

29《中国书法》2013年第2期(内含当代草书专辑)

30《中国书法》2013年第10期(内含谈《古诗四帖》)

31《书法》1985年第4期(内含谢稚柳专辑)

32《书法》1991年第6期(内含沈鹏专辑)

33《书法》1993年第3期(内含谈怀素)

34《书法之友》1993年第1期(内含谈狂草、张旭怀素)

35《书法之友》1993年第2期(内含谈怀素)

36《书法丛刊》第五辑,文物出版社,1982年版(内含怀素材料)

37《书法研究》1986年第1期(内含谈怀素)

38《书法研究》1986年第4期(内含谈怀素)

39《书法研究》1987年第1期(内含谈草书)

40《书法研究》1987年第4期(内含谈张旭)

41《书法研究》1988年第1期(内含谈张旭)

42《书法研究》1989年第4期(内含谈怀素)

43《艺苑掇英》第二十四期,上海人民美术出版社,1984年版(内含黄慎作品)

44《艺苑掇英》第三十三期,上海人民美术出版社,1986年版(内含黄慎作品)

45辛一夫编著:《怎样写草书》,天津人民美术出版社,1980年版

46黄忠籥、黄湘驯著:《草法金针》,湖南美术出版社,1986年版

47谢稚柳著:《鉴余杂稿》,上海人民美术出版社,1979年版

48李廷华著:《草之韵:马世晓传论》,西泠印社出版社,2013年版

49王冬龄著:《王冬龄创作手记》,中国人民大学出版社,2011年版

爱华网

爱华网