佛教中有一则有关“得到与付出”发人深省的故事。话说有甲乙二人阳寿尽后,被带到阎罗王的面前。阎王看了功过簿后决定让他们继续投胎做人,并让他们选择:一个是“付出”的人生,另一个则是“接受”的人生。甲心生贪念,心想接受的人生没有辛苦,可以坐享其成,于是抢先选择了它;而乙并未因甲抢先了一步而懊恼,反而想着,付出的人生可处处帮助别人,多有意义!阎王听了两人的愿望后,提起判笔当下就定了他们的前途,对着乙说:“既然你选择付出的人生,那么你下辈子当富翁,专门行布施,把钱财赈济给穷人”。而甲呢?由于希望过着接受的人生,则被判下辈子当乞丐,一生接受别人的帮助。

这个故事便是再告戒我们个人的得或失不再只是单纯地从表相上判知。有时看似你是得到的一方,然而在看不到的另一个面相,你可能“因小失大”。

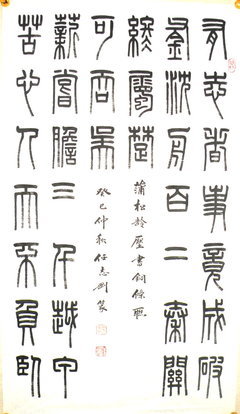

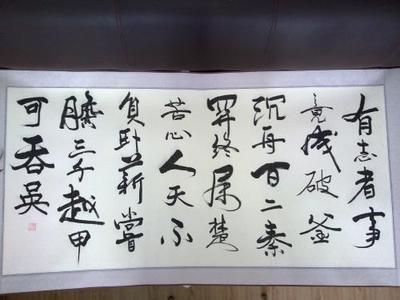

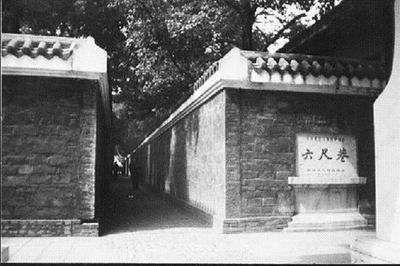

清代康熙年间有个官员叫张英(1637-1708),字敦复,号东圃,安徽桐城人,康熙时的进士,官至文华殿大学士兼礼部尚书,人们也称他为宰相。一天家乡送了一封急信到北京,张英一看,原来是老家的邻居叶家想要侵占张家宅子边上的地皮筑墙,两家争地不休。家里人希望他出面,干预对方的行为。张英真是俗话说的"宰相肚里能撑船"了,没有用权势压人,而是给家里寄了一首诗:"一纸书来只为墙,让他三尺又何妨。长城万里今犹在,不见当年秦始皇。"家里人看到这诗后,就照着做了,当即拆墙退让三尺。对方一看这样子,也深受感动,也后退了三尺为谢。于是,今天安徽桐城西后街便有了个"六尺巷",至今犹存,一边就是"宰相府"的张氏宅,一边就是邻居叶氏宅。

不简单的是张英家出了两个宰相,父子宰相,张英的第三个儿子张廷玉也是宰相。俗称"大小宰相"、"父子宰相"。张廷玉(1672-1755),康熙进士,历经康熙朝、雍正朝、乾隆朝,三朝居官五十年,官至保和殿大学士、军机大臣,加太保,深受信用,这就很不容易了。张英的其他孩子,如长子张廷瓒、五子张廷瑑都很有出息。

这就引起我们的兴趣来解读:张家为什么能退让三尺?为什么出现这么多的人才?为什么父子能相继为宰相?为什么在官场险恶、伴君如伴虎、一朝天子一朝臣的文化背景、生存环境下,一个人可以为官三朝五十年而不倒?

如果我们用老子的智慧来解读,那么他们就像老子说的能够"处下"、"不争"、"淡泊"等等;而再往深层看,他们大约就在努力学习、实践老子所说的"大成若缺,其用不弊;大盈若冲,其用不穷"的境界了

传说是弥勒菩萨化身的五代后梁高僧大肚布袋和尚,有首知名的偈:“手把青苗插满田,低头便见水中天,六根清净方为道,退步原来是向前。”农夫一边低头并步步后退地插秧给我们的启示是,懂得低头和后退才能成事(迅速地把一畦田地的秧苗插好)。此外这首谒更进一步揭示了“后退其实是向前”的高层哲理。中国有句话说:“吃亏就是占便宜”。人生中有许多情境看似消极的退让,其实却是积极的转进。

爱华网

爱华网