曾纪泽(1839—1890),字劼刚,湖南双峰荷叶人,曾国藩之子。生于清宣宗道光十九年,卒于德宗光绪十六年,年五十二岁。袭父一等毅勇侯爵。卒,谥慧敏。

同治间,历使英、法、俄诸国,与俄人力争,毁崇厚巳订之约,更立新议,交还伊犁及乌众岛山,帖克斯川诸要隘,有功于新疆甚大。官至户部左侍郎。

纪泽学贯中西,有诗古文及奏疏若干卷,早岁所著,有《佩文韵来古编》、《说文重文本部考》、《群经说》等,并传于世。

目录

生平

家族

收回伊犁

外交贡献

曾纪泽与父亲

始信昆仑别有山

中国先睡后醒论

生平

曾纪泽(1839—1890)字劼刚,号梦瞻,中国清代著名外交家,中兴名臣。祖籍湖南衡阳,出生于湘乡县荷塘(今双峰县荷叶镇),曾国藩长子。工诗文,书法篆刻,善山水,尤精绘狮子。

道光十九年生,自幼受严格教育,通经史,工诗文,并精算术。及长,因受洋务运动影响,复力学英语,研究西方科学文化。识者每以“学贯中西”誉之。

同治九年(1870),由二品荫生补户部员外郎。

光绪三年(1877),父忧服除,以承袭爵位入京。

光绪四年(1878)派充出使英国、法国大臣,在英办理订造船炮事宜,补太常寺少卿,转大理寺。在出使任内,深入了解各国历史、国情,研究国际公法,考察西欧诸国工、商业及社会情况。又将使馆馆址由租赁改为自建,亲自负责图书、器物购置,务使使馆规模不失大国风度,亦不流于奢靡。驻外严于操远,节约公费,摒弃贪劣,倡导廉洁之风,为外人所敬重。

光绪五年(1879),巴西通过其驻英公使与曾纪泽联系,谋求与中国建交、通商,并招募华工垦荒。曾纪泽建议清廷予以同意;唯对招募华工一事,因美洲各国虐待“苦力”,请予以拒绝。1878年(光绪4年)6月,清政府曾派崇厚赴俄谈判索回失地,崇厚在沙俄的威胁下,在清廷不知情的情况下,于1879年(光绪5年)12月2日擅自与沙俄签订了丧权辱国的《里瓦几亚条约》,除割去霍尔果斯河以西和特克里斯河流域大片富饶的领土外,还赔款500万卢布。伊犁名义上归还中国,实际上却是“已成弹丸孤注,控守弥难”的残破空城了,清廷得知后极为震怒。

1880年(光绪六年),派曾纪泽兼任出使俄国大臣,与沙俄谈判修改崇厚擅订的《里瓦几亚条约》。曾纪泽抵达俄国后,“与俄外部及驻华公使布策等前后谈判历时10余月,正式会谈辩论,有记录可稽者 51次,反复争辩达数十万言。至光绪七年正月二十六日(1881年2月24日),终于达成《中俄改订条约》(即《中俄伊犁条约》)。与崇厚所签条约比较,虽然伊犁西境霍尔果斯河以西地区仍为沙俄强行割去,但乌宗岛山及伊犁南境特克斯河一带均予收回;取消俄人可到天津、汉口、西安等地进行经济活动诸条款;废除俄人在松花江行船、贸易,侵犯中国内河主权等规定。

同年,曾纪泽迁宗人府府丞、左副都御史。

光绪九年(1883)中法战争爆发后,曾纪泽不断抗议法政府挑衅。主张“坚持不让”,“一战不胜,则谋再战;再战不胜,则谋屡战”。与法人争辨,始终不挠。又疏筹“备御六策”。虽在病中,犹坚守岗位,进行斗争。

光绪十年(1884)三月,曾纪泽卸驻法大臣职,旋晋兵部右侍郎,仍为驻英、俄大臣,与英国议定洋药税厘并征条约,几经周折,终于为清政府争回每年增加烟税白银200多万两。

光绪十二年(1886)六月,曾纪泽离英返国,帮办海军事务,协助李鸿章创办北洋水师,旋为兵部侍郎入总理衙门,后调户部,兼署刑部、吏部等部侍郎。

在任出使英、法、俄三国大臣期间,订造了“致远”、“靖远”舰,为了订购军舰不受制于洋人,深入的学习过近代海军知识,在有关舰船技术的论述上极有见地。

在此期间还亲自创作了中国历史上第一首国歌《普天乐》。

他关心外交诸事,如驻外领事部署,何地当设,何地宜缓,何地不应役,都随时向总理衙门各国事项建议。还改进驻外公使与国内联系电报通讯办法。他在外交界享有声誉,与郭嵩焘齐名,时人并称“郭曾”。

在出使英俄期间,在伦敦《亚洲季刊》上发表《中国先睡后醒论》,指出外来的侵略适足以“唤醒中国于安乐好梦之中”,中国的“全备稳固可翘足以待”,对民族振兴满怀信心。

光绪十六年卒于任,年51岁,谥惠敏。

光绪十九年,江南制造总局汇编刊印其奏疏6卷、文集5卷、诗集4卷、出使日记2卷,后辑为《曾惠敏公遗集》行世。

妻刘氏育有三子三女,其中两子一女夭折,由纪鸿过继的曾广铨(左都御史)及次子曾广銮(兵部员外郎)传递香火。

家族

父亲曾国藩

母亲欧阳夫人,生有三子

叔叔曾国荃、曾国潢、曾国华

表叔彭毓橘

长兄曾纪第,早殇

弟弟曾纪鸿,33岁英年早逝

儿子曾广均

孙子曾约农(1893年—1986年),教育家,东海大学在台复校后首任校长。

孙女曾宝荪

堂孙女曾宪植,曾国荃曾孙女,叶剑英夫人。

堂孙子曾昭抡,曾国潢曾孙子。

收回伊犁

左宗棠收复了新疆的大部分地区,但伊犁这个新疆的西部重镇却还被沙皇俄国霸占着。原来,阿古柏入侵新疆以后,沙俄趁火打劫,侵占了伊犁。清政府多次要求他们归还伊犁,沙俄总是寻找借口,赖着不走。但是,左宗棠指挥清军,连战连胜,不用两年就收复了新疆的大部分地区,形势的发展变得对清廷有利。

于是,公元1878年7月清廷派崇厚为特命全权大臣,去俄国同沙皇交涉伊犁问题。崇厚十分昏庸无知,他以为只要收回伊犁就什么都解决了,结果在俄国官员的威胁和欺骗之下,他擅自签订了一个出卖国家利益的《里瓦几亚条约》。条约规定割让伊犁以南和以西的大片土地,清朝向俄国赔款五百万卢布,俄国商人到新疆和蒙古等地经商全部免税,允许俄国经新疆到天津、汉口和西安陆路通商;而换回来的,只是一座三面被俄国包围的空城伊犁。

条约签订的消息传回国内,激起了全国民众的无比愤怒。清廷内部也引起了激烈的争论,以李鸿章为代表的主和派怕与俄国人打仗,主张妥协,接受这一条约;而以左宗棠为代表的主战派坚决不同意,要求修改崇厚与俄国签订的条约,把失去的主权收回来,同时做好开战的准备,万一谈判失败,就在战场上与俄国决出个胜负。

左宗棠说到做到,积极备战。他分兵三路,向伊犁进军。不久,他自己带着一口棺材从肃州(今甘肃酒泉)出发,表示不收复伊犁,决不活着回到关内。在全国民众的一片抗议声和爱国官员的坚决要求下,西太后不得不把崇厚撤职,交给刑部严加惩处,不久又派曾纪泽兼任驻俄公使,去俄国与沙皇政府重新谈判。

曾纪泽公元1878年担任驻英、法公使。这次接受新的任务后,他马上整理行装,前往俄国。曾纪泽心中很清楚,此次谈判难度很大,他要打交道的是一个异常贪婪蛮横的国家。但是,为了国家的利益,他会毫不犹豫,全力以赴。

公元1880年8月,曾纪泽到达俄国首都圣彼得堡。接待他的是俄国外交大臣格尔斯和驻中国公使布策。

两人一开始非常霸道,对曾纪泽说:“两国全权大臣已经签订好了条约,没有什么可以修改的了。”

曾纪泽冷静地回答:“因为中国的使臣崇厚失职,违背了朝廷的旨意,所以这个条约理应酌情进行修改。”

格尔斯和布策又说:“崇厚是头等全权大臣,你是二等出使大臣,又无全权,怎么能够修改崇厚与我们签订的条约呢?”

曾纪泽针锋相对:“我既然是驻俄公使,就有权同你们谈判修改条约的事。”

格尔斯和布策被顶得无话可说,只好同意与曾纪泽谈判。

曾纪泽便把需要修改的地方一条条列出,送到俄国外交部。

格尔斯看后暴跳如雷:“这不是把前面所订的条约全部推翻了吗?”,故意拖时间,不作答复。

曾纪泽就派人去催。

格尔斯也派了人来回答说,俄国沙皇已经向清朝廷提出最后警告,假如不批准以前签订的条约,就只能用大炮来发言了。

曾纪泽毫不退缩,镇定自若地回答:“如果两国间不幸发生战争,中国用兵向俄国索还土地,那就什么地方都可以索取,决不只限于一个伊犁。”来人被说得脸上红一阵,白一阵,灰溜溜地退了回去。

几天后,格尔斯和布策又蛮横地向曾纪泽提出:“我们守卫伊犁的军费总共为一千二百万元,中国必须予以赔偿。”

曾纪泽冷笑道:“双方还没有打仗,哪里跑出来的军费?”

格尔斯和布策说:“如果你们不答应,俄罗斯只好开战了。”

曾纪泽不客气地回敬道:“一旦打起仗来,谁胜谁败还不一定呢。大清如果获胜了,那俄国也必须赔偿我们军费。”

在半年多的时间里,双方唇枪舌剑,激烈交锋。

曾纪泽据理力争,终于迫使俄国政府修改条约,除了将伊犁归还中国外,沙俄又交还了伊犁南面的一大片领土。但是,清朝政府的赔款却增加到了九百万卢布。

外交贡献

曾纪泽是中国近代著名的外交家,其近代外交思想在中国近代外交史上具有重要地位。究其近代外交思想形成的原因,是中外关系格局的变化、西方思想观念和曾国藩、郭嵩焘的外交思想与实践等客观因素,以及曾纪泽的个人素质、经历与所受教育等主观因素共同作用的结果。

教材上说曾纪泽的谈判是虎口取食,是因为他从流氓国家俄罗斯口中取回了中国的领土伊犁九城。

曾纪泽的外交职业生涯中最重要的贡献,就是他在左宗棠收复新疆时与俄国进行的外交谈判。

1864年浩罕国贵族,军事首领阿古柏发动叛乱,建立“哲德沙尔”政权,遭到清朝陕甘总督左宗棠的西征军讨伐,兵败身亡。俄国却趁着西境混乱之时,夺取了包括伊犁在内的中国领土。

中国政府派出户部右侍郎署盛京将军崇厚为谈判代表,与俄国商讨归还伊犁事宜,但其草签的《里瓦几亚条约》却割地赔款,令中国损失了太多的利益。

清廷拒绝承认此条约,在命令左宗棠继续整军备战的同时,派时任驻英法大使的曾纪泽兼任驻俄大使,赴莫斯科与俄国谈判改约。

1881年经过修改的《中俄伊犁条约》(也就是俗称的《改订条约》)出炉,曾纪泽通过坚韧的据理力争,加上左宗棠西征军对俄国的有利势态,将中国的损失减少到最低程度:收回了伊犁九城的主权,以多付400万卢布的代价,换回了两万多平方公里的领土。虽然俄国通过随后的《勘界议定书》,使中国又损失了1万多平方公里的土地,但这个改订的条约仍然减少了中国的权益损失,使得曾纪泽博得朝野的好评和西方外交界的尊重。

曾纪泽与父亲

出自将门的曾纪泽长期随侍曾国藩,可谓深得父亲真传。30岁以前,他一直孜孜不倦地吸收父亲的立德、立功、立言的教诲,为出使欧洲奠定了坚实的学识和处世基础。在中西对峙的情境中,曾纪泽通过自身敏锐的观察和收复伊犁的谈判,形成了较为系统的西方观念,同时,他也从国外的角度反观中国,得出了中国睡狮已醒的惊人结论。

曾纪泽这一辈必须感谢他们的父亲曾国藩。这绝不是从承荫爵位这些事功上面而言,而是从做人的角度而言。正是曾国藩的一整套令人称奇的育子之方,才有了曾国藩之后曾家数代都能出英才,而且没有一个是贪官污吏。

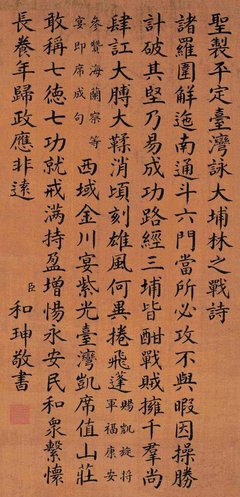

![曾纪泽[清] 曾纪泽书法](http://img.aihuau.com/images/31101031/31090837t011bc6e03ea0c107a0.jpg)

有关曾国藩如何教子的书籍已经不计其数。首先,曾国藩教子一事可能被当代放大了。因为在传统社会的大家族里,类似曾国藩这样的教育后代的多半是一样的原则、一样的内容、一样的目的。其次,曾国藩教子之所以看似取得巨大成功,毕竟和他的地位和功绩有关。曾国藩教子最勤快、最谨慎的时期,就是他逐渐平定太平天国及其之后的时期。因为这段时期,曾国藩对自己的地位已经非常警觉,而且也日益忧虑自己的前途。加之杀人无数,心中不免难过,所以,自这段时期起,他的教子之方愈发严厉了。最后,无论曾国藩的教子方法有多少,最最重要的是以亲身的榜样,示范给孩子们看。其身正,自然可以正家庭。

比如,1864年7月,小儿子曾纪鸿去长沙参加乡试,以曾国藩当时一等侯爵、节制东南半壁江山的地位,递个条子,打个招呼,就可以解决一切问题了。但是,曾国藩在考前明确对曾纪鸿说:“前不可与州县来往,不可送条子。进身之始,务知自重。”而且,在考完发榜之前或者说是判卷子的期间,曾国藩又怕儿子去活动,去信告诫他:“断不可送条子,致腾物议。”要知道,16岁的曾纪鸿不仅这次没有考上, 而且随后几次都没有考上,后来只是个副贡生。这就是曾国藩的最重要的教育策略:言传不如身教,身教必须以讲道义和战略眼光为首要原则。

曾纪泽正是在父亲的引导下,先做到了“格物致知,诚意正心,修身齐家”。作为儒家人生的最高目的是“治国平天下”,而在此之前,曾纪泽已经做到了修身齐家一层。

1872年农历二月初四,是曾国藩的最后日子,他对其一生做出总结。首先,他教育后代,以后曾家再也不要出带兵打仗的人了。说打仗是最害人的事,造孽。说完,曾国藩栽倒在曾纪泽的身上去世。曾纪泽看见父亲的遗嘱,上书对其兄弟的四条要求:

一曰慎独则心安,二曰主敬则身强,

三曰求仁则人悦,四曰习劳则神钦。

“此四条为余数十年人世之得,汝兄弟记之行之,并传之于子子孙孙。则余曾家可长盛不衰,代有人才。”

曾纪泽牢记在心,扶柩回湘,结庐在父亲长眠的地方, 陪伴他的是一本英文的《圣经》。根据他父亲生前的要求, 他曾经在同文馆学习洋务知识, 并向总教习美国人丁韪良学习英文。

曾纪泽的“土办法”有点和当今所谓“ 疯狂英语”相似。不过,他大约是把《圣经》当成《三字经》一样的教材了。这一招果然管用,曾纪泽背诵了《圣经》,这成为日后出任英法德俄公使的重要基础。

这可以从他两次被慈禧召见后询问其洋务知识和外语水平的时候看得出来。曾纪泽出使欧洲之前,于1877年和1878年两次被召见。

慈禧太后对于曾纪泽的出访非常重视, 亲自问一些具体的问题,比如如何走、何时到,外国的外交体制如何等等。

同时,慈禧太后还问到了曾纪泽对“教案”的看法。其间对答如下:

旨:“办洋务甚不容易。闻福建又有焚毁教堂房屋之案, 将来必又淘气。”

对:“办洋务,难处在外国人不讲理,中国人不明事势。中国臣民当恨洋人,不消说了,但须徐图自强,乃能有济,断非毁一教堂,杀一洋人,便算报仇雪耻。现在中国人多不明此理,所以有云南马嘉理一事,致太后、皇上宵旰勤劳。”

旨:“可不是么。我们此仇何能一日忘记,但是要慢慢自强起来。你方才的话说得明白,断非杀一人、烧一屋就算报了仇的。”

对:“是。”

旨:“ 这些人明白这理的少。你替国家办这等事,将来这些人必有骂你的时候,你却要任劳任怨。”

对:“臣从前读书,到‘ 事君能致其身’一语,以为人臣忠则尽命,是到了极处了。近观近来时势,见得中外交涉事件,有时须看得性命尚在第二层,竟须拚得将声名看得不要紧,方能替国家保全大局。即如前天津一案,臣的父亲先臣曾国藩,在保定动身,正是卧病之时,即写了遗嘱,吩咐家里人,安排将性命不要了。及至到了天津,又见事务重大,非一死所能了事,于是委曲求全,以保和局。其时京城士大夫骂者颇多,臣父亲引咎自责,寄朋友信,常写‘外惭清议,内疚神明’八字,正是拚却名声,以顾大局。其实当时事势,舍曾国藩之所办,更无办法。”

旨:“曾国藩真是公忠体国之人。”

在此,曾纪泽为父亲争得了最高执政者的正当评价, 同时也恰当地表达了自己所受的父亲之教育对自己的影响。

当时,慈禧又问到曾纪泽的洋务知识和外语水平。其问答如下:

问:“你在外多年,懂洋务否?”

对:“奴才父亲在两江总督任内时,兼署南洋通商大臣, 在直隶总督任内时,虽未兼北洋通商大臣,却于末了儿办过天津教堂一案。奴才随侍父亲在任,闻见一二,不能全知。”

这里再次提到父亲的影响。接着,慈禧又问到曾纪泽的外语水平。

问:“你能通洋人语言文字?”

对:“奴才在籍翻阅外国字典,略能通知一点。奴才所写的,洋人可以懂了;洋人所写的,奴才还不能全懂。”

问:“是知道英国的?”

对:“只知道英国的。至于法国、德国等处语言,未曾学习。美国系与英国一样的。”

这是基本属实的回答。因为曾纪泽属于自学成才的英文水平,可以说一些,但文法不通,可以写一些,但看洋人写的就有些吃力。这在后来丁韪良的回忆录中有记载。

注意这最后一句话“美国系与英国一样的”。这不是曾纪泽画蛇添足的补充说明,而是当时必须要回答清楚的问题。对于慈禧和宫中的、朝中的多数大员而言,他们是分不清美国话、英国话和法国、德国话的区别的。

因此,在第二次的召见中,曾纪泽又强调了当时英语为国际商务用语,而法语为欧洲外交官方语言。其对答如下:

对:“英语为买卖话。外洋以通商为重,故各国人多能说英国语。至于法国语言,系相传文话,所以各国于文札往来常用法文,如各国修约、换约等事,即每用法文开列。”

同时,曾纪泽在回答中,也强调了翻译一职和办洋务的区别。翻译是一种工具、一种手段,办洋务则要复杂得多,是一种事业。他认为像自己这样初懂英文的官员很少,要士大夫学洋文很难,不要企图在以后挑选洋务官员时把外语水平作为一条标准。“若遣使必通洋文洋语,则日后择才更难。且通洋文、洋语、洋学,与办洋务系截然两事。办洋务以熟于条约、熟于公事为要,不必侵占翻译之职。”

从召对中, 我们看到了一个务实、讲真话的曾纪泽, 也看到了曾国藩的影子。

始信昆仑别有山

洋务运动的启蒙者们如曾国藩、左宗棠、李鸿章等,在最初与西方的交手中,感应到变局的到来。但是否真的认识到中国与西方的差距,则是有疑问的。

士大夫要承认中国在军事力量不足之外,还存在经济和政治体制等文化范畴的不足,这对他们而言,存在难以逾越的心理障碍。只有亲身经历了西方社会的生活,才能有力地冲击这最后的防线,从而真正走向世界。

曾纪泽的前任郭嵩焘已经大胆地承认了中国文化问题对中国发展的深刻牵制。曾纪泽本人通过朴素的观察,也得出了类似的明确结论。

初到欧洲,曾纪泽以诗明志。诗曰:

“九万扶摇吹海水,三千世界启天关;

从知混沌犹馀言,始信昆仑别有山。”

曾纪泽对于昆仑之外的这座大山,从三个方面进行了观察,具有很强的层次性。

一是对中西方文化的基本认识。

他从小学教育入手,认为:“中华所谓小学,有古今之分。汉学家以文字、声音、训诂为初学津梁,古小学也。宋学家以洒扫、应对进退为童蒙基址,今小学也。”而“西人所谓小学,则以显微镜察验纤细幺幺之物,以助格致家考究万物材质凝动之分,生死之异,动植之类,胎卵湿化之所以别。由细而知巨,由表以验里,由无用以求有用,由同种以察异种。以此为小学,与光学、电学之属,争奇而并重。设公会邀人观览,亦集思广益之意也。”以此论之,中国的学问注重人的道德文章,关注主体的修行,而西学注重对客观事物的考察。

曾纪泽并没有把西学的路数和中国的“格物致知”对照研究。虽然他提及“志欲使中国商民,仿效欧洲富国强兵之术、格物致知之学”。但是,如果他进一步推论,甚或可以得出这样的结论:中国传统的学问,并没有真正遵循“诚意、正心、格物、致知、修身、齐家、治国、平天下”的训条,而是忽略了格物致知,直接走向修身之路。这可能是中国传统学问有意无意对新儒学(理学)最初教条的偏离,而这种偏离正是导致中国学问出问题的根源吧!

对西方文化的认识,直接渗透到曾纪泽办理外交的实践中去。曾纪泽发现西方国际关系遵循一种规则即国际法,而国际法的根本点在于保护国家主权,保护国家主权还不论国家大小强弱。他说:“西洋各国以公法自相维制,保全小国附庸,俾皆有自主之权。”这是和东方传统国家间关系在文化上的最大不同。

国际法意识和主权意识给了曾纪泽无穷的力量, 他利用西方国际法作为武器,以子之矛,攻子之盾。他在和俄国的艰难交涉中,成功收复了伊犁。他在辩论《烟台条约》洋药加税之事项时,义正言辞地说:“西洋各国,无论大小、强弱,其于税饷之政,皆由主人自定,颁示海关,一律遵照办理。客虽强而大,不能侵夺主国自主之权。”,“加税之权,操之在我!”

二是对西方社会的体验和认识。

在学问之外,纷繁复杂、热气腾腾的西方社会给曾纪泽以何种冲击呢?对于外交官,考察所在国“政事语言文字风俗之不同”是一项基本的使命。曾纪泽在日记中主要记载的就是这方面的观察结论。

首先看建筑。中国建筑多平面摊开,楼层不高,浪费土地。“西人地基价值极昂,故好楼居,高者达八、九层,又穴地一、二层为厨室、酒房之属,可谓爱惜地面矣。”形成这种差别的根本原因,曾纪泽没有作进一步剖析。其实这种差别是中国和西方在发展阶段上的差别所致。中国城市没有充分发展,因为处于农业文明的阶段,而西方城市和工商业的快速发展,必然导致地价上涨和高楼大厦。

对于园林建设,曾纪泽也注意到了中西差别。西方“其建筑苑圃林园,则规模务为广远,局势务求空旷。游观燕息之所,大者周十馀里,小者亦周二三里,无几微爱惜地面之心,无丝毫苟简迁就之规。与民同乐,则民不怨。”这样的结论很有见地:他把西方建设公共园林和“与民同乐”的政治理想结合,发现了西方社会以民为本的政治基因。其暗含的意思,则是中国园林多为私家或皇家所建,没有实践古人“与民同乐”的理想。

三是对军事力量的认识。

作为洋务运动的热心支持者,对中西方军事力量的差距,应该说是最为敏感的。对于西方军事力量的强大根源, 他认识到:“盖其规模,亦合通国人士之智力,积数十年之历练,耗无数之财赋而后成焉。故闳博精微,兼擅其胜也。”西方为什么能够做到利用全国的智慧和力量,而造就如此庞大的军事机器呢?曾纪泽语焉不详。这可能是他观察的缺陷,但也可能是他不愿牵涉进政治的纠纷吧。因为他反观中国自身的著名文章《中国先睡后醒论》中说“至于国内政事”,则云“余暂不言”。因为再进一步走下去就是维新派了。

中国先睡后醒论

在欧洲勉强维持、同时又极力抗争了将近九年后,1887年,曾纪泽带着无限的遗憾离开伦敦。

临走之际,他和英国人马格里合作,用英文写成《中国之睡与醒》(China-The Sleep and the Awakening),发表在《亚细亚季刊》上。随后又以《中国先睡后醒论》为名发表在香港的一个中文刊物上。

此文表达了曾纪泽的中国观念,充满着强烈的自强气息。自此文发表后,中国是“睡狮”的观念便不胫而走,成为后来百年中国寻求自强的经典比喻。

曾纪泽在文章中表达了以下的认识:

首先,他认为西方是把不平等条约强加于中国的。“关于包括在条约口岸里的外国租界内以及包括在其它方面的那一部分领土上的主权的让与,中国觉得那些条约是把一种情况强加在她的身上的。这种情况将要迫使她在今后十年期限告终的时候废弃那些条约,借以避免它们已经在别的国家里引起的那些罪恶。”

其次,他认为,外来的侵略是足以“唤醒中国于安乐好梦之中”,中国的“全备稳固可翘足以待”。对民族振兴满怀信心。曾纪泽认为,百年以来,中华帝国外闭关自守,内安于粉饰,上不通,下言塞,日益衰退。鸦片战争惊醒了天朝迷梦,有识之士先羞而后勇,学习西方,求强求富,至今日已初具规模。“中国今日用其全力,整顿海防,使铁舰坚固,战船得力也。”,“中国现将卫固海疆,水路军务逐渐推广,以目前论,铁路等事,凡可以富国利民者,在所应为,然尚可期诸异日也。”同时,外务邦交也应一一妥当处理,“今拟于十年重定之期,更张厘正,全国体也。”机器、矿业、铁路等行业,“中国皆有意为之也”。基于此上种种依据,曾纪泽断定“中国真醒大醒”,“无复有睡之意矣”。

对于曾纪泽的乐观断定,当时有著名的香港维新派人士何启提出疑义,认为他的论点太过于乐观,是把中国没有发生的事情当成了真实的事实,所以才得出中国已经睡醒的结论。

这样的争论当然值得从现实和政治观念的取向上进行解读。但是,曾纪泽所要真正表达的,是一种拳拳的爱国之心,是一种自强的信念。他的中国观念是建设性的,具有积极的价值。曾纪泽在国外余暇时间曾“作乐章一首,兼排宫商,以为国调(国歌)”,并为自己所作的国歌起名为“华祝歌”,足见祖国在其心中的分量。不过,曾纪泽的睡狮论虽然表达了一种积极的愿望,也在一定程度上舒缓了他那一代士大夫对中国落后而不得其法的心理压力。但是,他提出的命题却需要人们作出进一步的严肃思考:如果中国没有睡醒,那么是什么使她继续酣睡?如果正在醒来,那么促使她醒来的方法是否是根本之计呢?

十九世纪有关中国的睡与醒的问题,通过曾纪泽的文章,我们可以看出这的确是个话题。但是,是否一直就是国人所熟知的那个拿破仑的“睡狮”论呢?拿破仑关于“ 中国睡狮醒来将会震动世界”的历史旧案,可以钻研之。

开放分类

历史人物 双峰 荷叶乡 曾国藩 丁日昌 李鸿章 崇厚 曾国荃 郭嵩焘 陈启迈 永丰舰 曾水良

爱华网

爱华网