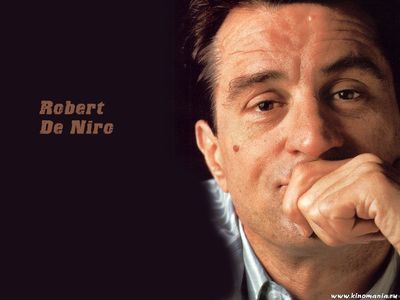

在这个世界上,有一些事情,你必须很清醒地知道它的价值所在。例如,花时间和金钱去电影院看罗伯特·德尼罗主演的电影。

就在五天前的那个雨夜,我坐在一个差不多有八十年历史的影院观看了德尼罗的新片《别惹我》。观看影片的过程中,我一直在问他:嘿,伙计,你的生命在最初到底发生了什么,能够使你日后的表演可以如此自由地游走在本色与性格之间?

罗伯特·德尼罗出生在1943年,第一次参加电影演出是1963年。所以,这短暂的20年发生了什么?经过相关资料的查证,现做如下梳理:

(一)

德尼罗家族来自离那不勒斯不远的坎波巴索。自从家族的先辈在世纪之交第一次来到美国后,喜好争论、易沮丧和易怒的特性也丝毫不减地传给了之后在美国出生的家族后裔,这些特性就如同意大利人特有的说话节奏一样在成年后变得更为明显。

德尼罗的祖母——海伦·奥莱利是个爱尔兰人。

(二)

德尼罗的父亲,也叫罗伯特,1922年出生于纽约州北部锡拉丘兹市爱尔兰人居多的提博拉利西尔,五岁开始,老罗伯特就开始画画。

老罗伯特信奉无神论,尽管背弃了天主教,但在宗教的优秀传统中,宗教肖像画法还是使其为之着迷了大半生。耶稣受难像以及他所放弃的信仰中的其他元素都不断地出现在他的作品之中。他一直都在画能辨认的画像。生活中的物体,室内布景、风景,宗教题材,更多的是人物。

老罗伯特举行他首次个人画展时,拒绝把画卖给那些他认为不懂得欣赏他作品的人。1989年底,当他的儿子想送给弗朗西斯·科波拉两张油画作为他的生日礼物时,老罗伯特详细地询问了科波拉的为人。“你是把画给了某些人,可他们却把这些画放在了衣橱里。”老罗伯特在把画给他儿子的时候嘴里还嘀咕个不停。后来科波拉成为了纽约广场饭店的主人,他把这些画挂在了饭店里。

潜移默化中,德尼罗继承了父亲很多特点,比如他们说好多话都是有始无终,或干脆就是完全沉默;两人对衣着、住所和行为都没有什么概念;而父亲对自己的作品精益求精的作风也深深地影响到了罗伯特对“接近完美化”的信念。

另外要指出的是,老罗伯特是同性恋或双性恋。

(三)

德尼罗的母亲,弗吉尼亚·爱德米罗,来自俄勒冈州的达列斯,十几岁的时候加入共产党,曾在加利福尼亚大学伯克利分校和哥伦比亚大学学习,后退学开始专心画画。

她是个极端也很善交际的女人,她的朋友既有艺术圈的也有政界的,男人对她很着迷。

爱德米罗的绘画作品都是抽象的。由于绘画并不赚钱,之后她转向写作。

(四)

1941年夏,在普林斯顿,爱德米罗碰到了老罗伯特,两人立刻擦出了爱情火花。12月,

两人结婚。

(五)

1943年8月17日,罗伯特·德尼罗出生。

(六)

开始上幼儿园之后,德尼罗第一次接触到了道德文化运动组织,该组织在纽约以及周边地区办了免费幼儿园和其他各种人道主义项目,它是以道德准则和规范而不是以教义为基础的。

(七)

格林威治村给日益成熟的德尼罗提供了一个内容丰富的环境。文化的多样性成了主流,从德国和奥地利来的移民和难民以及那些从旧贫民窟到村里来的意大利人和犹太人混杂在一起。所有的这些都在德尼罗观察的视线范围之内,他逐渐对不同的说话方式、不同的服饰风格以及不同的行为方式产生了一种直觉,这种直觉可以辨认出一个人是来自哪一个阶级、民族或是行业。

(八)

暑假,德尼罗会北上去锡拉丘兹,和祖父母一家待在一起,学会了意大利英语的那种调子。有专家指出,德尼罗的言语方式是地道的“意大利式美语”。

在锡拉丘兹,德尼罗也接触了有组织犯罪——这是意大利人在美国的一个行业,在这些罪犯身后则是一个叫“黑手党”的组织。

(九)

十岁那年,由于母亲工作的关系,德尼罗进入了一个表演班,就在那里,德尼罗出演了他生平的第一个角色,《绿野仙踪》里那只胆小的狮子。

那时候,德尼罗还出现在契诃夫的作品《鲁莽者》(The Bear)的表演中,并在纽约的各个学校做巡回演出。

日后,德尼罗谈及此时说道,“我当时对这个不感兴趣”。

还有,十岁的他就已经可以自己选择着装了。

(十)

十一岁时,德尼罗从公立41学校转到71中学。但是学校让他觉得很厌倦。他不喜欢读书,而喜欢看连环画册,从连环画册中他学会了阅读。他的母亲也没有劝阻他,她觉得孩子应该任由他们自己去发展,从而找寻到他们的兴趣所在。

(十一)

德尼罗进入青春期后便一扫儿时的那种率直,虽然性格孤僻,但还是被拉入了街上的那些意大利和西西里的少年团伙。德尼罗大大影响了这伙少年的着装,他们开始穿丝制衬衣,裁剪得细长的皮夹克,帽子歪斜地扣在后脑勺上。1970年的圣诞节,当布莱恩·德·帕尔马把德尼罗介绍给马丁·斯科塞斯的时候,他们彼此都根据小时候的团伙关系认出了对方。但德尼罗从来没成为他们中的一员,斯科塞斯也不是。

(十二)

1953年,德尼罗父母正式离婚。

(十三)

德尼罗曾于1959年在音乐艺术高中就读一个学期。但他声称那个学校的同学都很虚伪,而这让他很反感。

德尼罗有过5次退学经历,伊丽莎白·爱尔文中学(读了七年级和八年级)、音乐艺术高中(一学期)、罗德斯中学(一学期)、70中学、麦克伯尼中学。

(十四)

1959年,德罗尼出演了一部电视台的话剧,这是他第一次接触媒体,而之后在他的一生中都和媒体都结下了不解之缘。这个名叫《找寻明天》的肥皂剧当时在纽约是现场直播的,16岁的德尼罗成为了众多拥有小角色和跑龙套的孩子中的一员。

之后,德尼罗去了巴黎,在欧洲待了四个月,他去了威尼斯、罗马还有卡普里,在那里他碰到了法国女演员米歇儿·摩根。

(十五)

1960年3月,德尼罗回到了纽约之后和一个朋友一起去看了科尔·波特和法兰克·辛纳特拉的音乐剧《Can Can》。当他们离开的时候,德尼罗忽然对他朋友说:“我要做这个。”

“什么?”他朋友问。

“我要去拍电影。”

(十六)

20世纪20年代期间,斯坦尼斯拉夫斯基在莫斯科艺术剧院工作,他发展了帮助演员感知角色情绪的一套精神练习和游戏的体系。这个体系没有正式的名字,但戏剧界都称之为“方法派”。

直到1949年,新学院大学有一个叫斯特拉·阿德勒的老师(她是犹太剧院名门之女,也是一位剧院明星)向学生教授她的“方法”,即斯坦尼斯拉夫斯基表演体系。

德尼罗曾说,斯特拉·阿德勒的剧本分析很精彩,其他老师都没有教这门课,这是让人了解角色、风格、时代等等诸如此类的东西的一种方法。

在这里,德尼罗对表演有了最初的认识和理解。

德尼罗当时转到一个美国黑人导演的班上学习,虽然当时曼哈顿的种族关系还很紧张。德尼罗挑老师的这种倾向也很好地说明了日后为什么他的妻子和女朋友都是美国的黑人。

在1960年和1963年的时间里,德尼罗一直在表演学校。他本来无权在那里上课,因为他连高中都没有毕业,但因为他为人沉静,也不张扬,所以在表演学校的大班里上课很难被注意到。查尔斯·卡荀在那里教“即看即演”(Sight Reading),这是一门关于试演技巧的课程,德尼罗后来评价这门课非常有用。

(十七)

在学校的最后一年,德尼罗试了很多镜,其中是为一个莎拉劳伦斯学院的电影学生试镜,当时这个电影学生准备拍他的第一部故事片。

这个电影学生就是布莱恩·德·帕尔马导演。

这部电影就是《婚礼》。

回顾德尼罗人生最初的20年,不难发现,他成长环境所具备的艺术性、文化多样性和自由开放的气息,为他日后的演员生涯积聚了潜能。他本身就是一个沉默的人,所以电影角色出现某一瞬间沉静时或是他心灵的真实外化(本色表演)。他年少的团伙等等经历以及对穿衣打扮的不同观点,在日后都变成他饰演角色的一种能力。而在阿德勒表演学校的学习经历,则使他能够穿越时空,进入到人物之中(性格表演)。

就这样,一个时代最伟大的演员,诞生了。

注:上述十七条是以《德尼罗传记》(约翰·巴克斯特著 贾惊涛译)一书的内容展开梳理的,详细内容请翻阅此书。

爱华网

爱华网