假如不算北韩,位于喜玛拉雅山的小山国不丹大概是世上最晚受全球化影响的国家。该国在六十年代才出现汽车,当时不丹人以为那是怪兽,要对「它」进行祭祀仪式;一九九九年,不丹王室才宣布对电视和互联网解禁,此前要看电视直播极其麻烦,包括在本片背景的九八年。

但九十年代末期开始,不丹还是出现了迅速现代化的征兆,因此该国一位活佛反客为主,主动拍摄了这出不丹史上首部电影,作为对现实的回应。表面上,《小喇嘛看世界杯》类似《小鞋子》一类伊朗电影,奉行简约主义,以求洗涤观众心灵。但这电影其实隐含强烈的政治、社会讯息,可以视之为不丹作为独立力量的入世宣言。

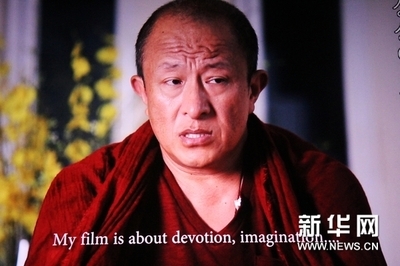

在二零一零年世界杯举行前夕,正是重温这电影的好时机。喇嘛导演的入世式传敎本片导演宗萨仁波且经历传奇,七岁时被核实为转世活佛,同时是电影爱好者,曾担任电影《小活佛》的拍摄助理,偶像并非达赖喇嘛,而是小津安二郎和塔亚可夫斯基,同时也有《心灵鸡汤》一类书籍问世。

他在这出处子执导电影使用喇嘛演员、喇嘛工作人员,电影的寺院主持和小喇嘛都是饰演自己。这不但是噱头,也有传敎的意味。我们单看电影情节的表面,会有片面的体会:原来应该是清心寡欲的喇嘛面对九八年世界杯决赛周集体狂热,千方百计弄到电视来看直播比赛,期间出现种种传统和现代的冲突,似是反映宗敎不敌现代化的挑战。但假如这就是电影的讯息,难道活佛导演故意拆自己宗敎的台?自然不是。正如他后来表白:「既然全世界都不可避免要被多媒体侵蚀,那么我们就要运用这股力量宣扬佛法,而不是变成受害者。」

类似的宗敎道理,在全片对白不断不经意的传送,可见活佛的目的其实是要证明喇嘛生活现代化了、有了人性化的追求和娱乐,但同时依然可以保存纯洁的心境。

正如那位最爱足球的小喇嘛虽然用了弟弟的家传手表租来电视观赏球赛,但依然会良心不安。活佛希望借用电影先发制人的传敎,树立喇嘛适应在现代社会而不失传统的应有形象,不避忌确实有喇嘛修行时心有杂务,这样的视野十分难得。

而且,和达赖喇嘛近年不断以入世方式在西方推销藏传佛敎的举措,可谓异曲同工。不丹与中国没有邦交在传敎的背后,这出不丹电影也渗透了不少不丹特色,触及了好些敏感议题,不过因为主题是世界杯,而不为观众留意而已。

例如那些小喇嘛主角都是从西藏偷偷流亡到不丹寺院的,该寺主持也是同情西藏的老人,在北京的角度,那里几乎可以说是「颠覆基地」了。不丹和中国的关系虽然不坏,但也没有达到正常化境界,两国至今还没有正式外交关系,令不丹成为极少数同时和海峡两岸都没有邦交的国家之一。这是因为

不丹原来是英国保护国,印度独立后则变成印度实质上的保护国,两国曾签订条约,规定不丹外交需接受印度「指导」。这条约虽然终于在年前删除,但要是不丹和中国正式建交,依然会刺激印度神经。由于中不两国没有邦交,双方边境也不能算太平,近年中国单方面在边境修桥搭路,就引起不丹的强烈抗议。

有趣的是,中不两国的官方沟通还得通过港澳进行,因为不丹在港澳都设有领事馆,驻香港名誉领事就是超级富豪郑裕彤。影星梁朝伟和刘嘉玲的不丹世纪婚礼,就是郑领事协助办成的。

同情西藏、不同情达赖:达赖颠覆不丹王室之谜

尽管《小喇嘛看世界杯》不能算是对中国友好,出场人物都同情西藏,但北京却也不会太敏感。这是因为不丹虽然和西藏一样盛行藏传佛敎,但信奉的敎派「噶举派」和达赖的「格鲁派」不同,不能算是达赖的坚定支持者,也和达赖设在北印度达兰萨拉的流亡政府没有直接联系,只是支持西藏有更大自治权,因此才为北京容忍。

要是说北京对印度收容达赖持打压态度,它对待流亡不丹的藏人,则主要持离间策略。自从达赖成了西方红人,北京终于明白海外宣传的重要性,近年加紧进行反宣传,其中一项「重要讯息工程」就是成立西藏人权网。

在这网址,我们可以找到一篇题为「不丹收留藏独惹祸/达赖集团曾密谋夺取其政权」的详细揭秘式报道,讲述一九七四年不丹国王登基时险遭暗杀的事件,力证幕后主使就是达赖二哥嘉乐登珠,声称阴谋目的是维持旧势力在不丹的管治,以便使其成为另一藏独基地。

无论这宗对不丹近代史影响深远的无头公案真相如何,不丹王室虽然对西藏同情,但也确是保持一定距离:政府要求流亡藏人要么入籍,要么走到达赖所在的印度达兰萨拉,不要扰乱不丹。

所以说,《小喇嘛看世界杯》的活佛导演走了一条微妙的平衡:同情西藏而不同情达赖,刻意让电影的小喇嘛对达赖提不起劲,用以和老主持的尊崇达赖形成对比。因此,我们才没有看到北京对这电影、或是对不丹的高调批评。

不丹担心印度吞并这电影作为不丹首部独立制作的电影,还有其「去印度化」的特殊意义。数十年前,不丹作为印度附庸的形象深入民心。今天不丹是联合国的正式成员国,这是它能维持独立表象的重要一步,但当年它能入联,却完全是因为得到印度提名和支持才能成事。而印度的提名和支持,则是建基于一个基本认知,就是不丹是印度的附庸国、外交指导国。因此不丹入联,其实是为印度增加一票,就像当年前苏联提名自己国土内的乌克兰和白俄罗斯一并入联一样。

和不丹身份差不多的锡金王国,却因为流露出独立亲西方的倾向,而又没有加入联合国,终于在七十年代被印度吞并了。印度想不到的是,不丹入联后有了国际社会的独立保证,开始有独立意识起来。特别是锡金亡国后,不丹认定这是印度煽动尼泊尔人移居锡金、颠覆王室的结果,因此进行了大规模的驱逐尼泊尔人行动,同时立法规定所有公民在寺庙、学校、政府部门等场合,必须穿着传统服装,以加强国家认同。所以《小喇嘛看世界杯》出场的喇嘛和一般不丹人都穿着传统服饰,这并非巧合,而是不丹国策。

牛津毕业生国王还政于民

最后需补充的是,面对新时代挑战作出回应,不但是不丹活佛的任务,王室也同样有先发制人的远见。当锡金亡国、尼泊尔王室被国内民主运动和毛派游击队联合推翻,而不丹一直和它们齐名,不丹国王明白到自己的山国不可能独善其身。于是他主动出击,在二零零五年、即尼泊尔末代国王还在负隅顽抗的时候,颁布民主化新宪法,宣布在零六年退位,让时年二十六岁、在英国牛津大学政治系毕业的王子继承王位,希望他更大刀阔斧地推行改革。

结果新王果然信守承诺,将主要权力移交国会,并在零七年进行国会选举。虽然结果显示代表王室的政党大获全胜,但过程依然被国际社会嘉许为和平演变、还政于民。于是,不丹有了有国际视野的立宪君主和活佛,又能继续保存足以吸引明星举行婚龄的世外桃源特色,它要继续成为快乐指数高企的国家,就有了更多指望。

------------------------------------------------------------

在电影《高山上的世界杯》的最后,住持老喇嘛说了一段话,非常精彩,既有佛家的智慧,也有常人的心得。老喇嘛问,能否在地上盖上皮毛,以利我们行走?小喇嘛答曰:不行!那我们怎么办?老喇嘛说,在脚上穿皮鞋。脚穿皮鞋跟在地上覆盖皮毛是一样的。也就是说,敌人跟空间一样,是无所不在的,我们不可能征服所有的敌人,但是如果一个人可以战胜他的恨意,就等于战胜了所有的敌人,战胜所有世上的不满足,战胜所有因为自我产生出来的恐惧和苦楚。我们要如何面对恶魔,将自己从伤害中释放,并释放那些深陷苦海的人?要把自我抛开,爱别人如爱自己。如果困难可以解决,那为何要不快乐呢?如果困难不能解决,那不快乐又有何用?道理异常的简单,话语也很平常,却让人有醍醐灌顶的感觉,这是老喇嘛一生修为才悟出来的,不过对于寻常人来说,要在生活中实行,那却是何等的艰难。

相关资料:

钦哲诺布第一次看到印度导演萨蒂亚吉特。雷伊和日本电影巨匠黑泽明等大师的电影时受到震撼,激发了他拍电影的愿望。他不在意自己的电影要传递出什么信息、什么精神,而认为电影是一种语言、一种媒介,值得人们运用。

在不丹,1999年有线电视(CATV)才开播。如今,网络、传真、电话、电影开始进入这个远离世俗的国度,日常生活被飞速的变化冲击着,包括戒律森严的寺院也正在悄悄地发生着变化。面对这一切,钦哲诺布在影片中传达出观望的平和态度,他曾说,形式的东西迟早都会变,只要精髓的东西不变就可以了。

二、电影的背景:优美的不丹

问:您为什么选择不丹作为故事的背景?

仁波切:这是我的「卖点」。就像有的电影有性、暴力。我的电影没有这些,而是风景优美的不丹。

不丹位于西藏和印度之间,是个位于内陆的小王国。它的人口很少,大部分是佛教徒。不丹一直是遗世而独立,我认为不丹政府也一向鼓励如此。尽管,由于世界情况的改变,不丹当然也需要开放一点,开放经济,以及为了各种基础建设的原因而开放。到不丹旅游的外国人非常少,每年大约六千人,不像邻国尼泊尔一般……比不上加德满都的百万旅客。

我想,不只是基于环境考量,还有人民的教育问题。太过开放的时候,国家会变得很商业化,年轻人不再坚持一些价值观─文化价值,传统价值。而且人们也会变得很市侩,然后开始破坏环境,小孩子不想上学,因为他们都想做导游。这些事情都会发生,而我个人是非常支持这个政策的。比如对尼泊尔来说,开放就是个环保大灾难。孟加拉和印度也没好到哪里,中国也一样……

实际上,不丹人对于世界上其它地方发生的事情都很清楚。最近不丹政府甚至开放使用卫星,所以现在人们可以看BBC、CNN等。还有很多不丹人出国留学。我想不丹人对家乡比较有感情,他们总是会回来,并且喜爱待在不丹人的地方。我必须说,即使我是不丹人,但我不在不丹的时间很多。

事实上,我有百分之九十的时间待在印度和欧洲,因此像我这样的人真的很欣赏不丹这样的国家。当然,当电话不通、网际网络连不上线的时候,你会觉得沮丧,但你总是可以学着不去拥有那些东西……有时候,我在不丹独自闭关六或七个月,或许有一、两个星期,我会想念热水澡、宽频网络,但过了一阵子之后,宁静取而代之了;七个月之后,你几乎不想出关。

问:据我所知,这部影片是以在现实与魔法世界之中穿梭的交错手法来呈现。有一些类似的电影也采用这种手法。您使用这种技巧的目的是什么?

仁波切:要把一个故事说得精采,有时候当你要说一个很长的故事,你最好从结尾的部分开始说一点,从起头的部分开始说一点,如此穿插着说,而不要说:「从前有一个男人,一个女人,一条狗等等等等。」这种叙述手法只不过是一种电影语言。

四、故事的内容:更为「佛法」

问:在电影中也谈到「业力」?

仁波切:是的。让我们静观其变,拭目以待。现在说还太早。我的目的是把它转译得浅显易懂。这是一个非常大的挑战。你要说一个故事、要把佛教哲学融入其中、要传递一个讯息,同时不希望观众看得睡着了。事实上,拍摄一部如「○○七」,甚至像李安的「卧虎藏龙」这样的电影,从中国人的角度来看,「卧虎藏龙」或许不是一部最伟大的电影,但我佩服李安。他非常聪明。他知道人们要些什么。因此他在电影里介绍了一点中国文化。如果香港的电影只是介绍香港,那么没有人会去看。没有人会捐钱给寺院或闭关中心,但却会把钱投入任何与赚钱有关的事物。

五、佛法的修持:茶水的精髓

问:您对于西方人目前学佛的风潮有什么看法?

仁波切:事实上,佛教现在很盛行,但同时也遭到严重的误解。佛教经常被当作某种治疗方法,例如新世纪疗法。但实际上,佛教打破你所有的概念,而这正是佛教的核心,破除你的禁忌、你的习惯、你的想法、以及你对种种观念的固执,这正是佛教的核心所在,但是没有人愿意这么做,因为我们非常珍视自己的想法、观念。坐在座垫上看着日落,而说这是禅修,这很容易。但它终究不是佛教禅修的精髓。

而在西方,大家似乎认为西藏人、寺院、喇嘛是很严肃的,不然就是很神圣、纯洁,而这正是我要打破的,并且除去这一层神秘的面纱。佛法是一种哲理,内容是空性、无二等等;佛教徒则是人,而人是不完美的。

问:佛教不是一种宗教吗?

仁波切:人们似乎总是将宗教定义为某种对于全能造物主的信念,例如上帝等等。在这种观点之下,佛教绝对不是宗教。佛教是一种哲理,最重视智能,伦理道德是次要的。只要有智能,实际上佛陀自己也鼓励人们必须与世界和谐相处(佛法不离世间觉),这是必然的,不是吗?

佛教教导我们如何看待生命。你可以看着你的手。当我们看着手时,通常是带着某种观点。但佛教教导你用不同的观点来看。如此,下次你去采购时你就知道要为你的手买哪种护手霜,或者你知道应该有哪种期待或假设……

问:有些人认为佛教有点像是概念化了……

仁波切:不是的。从佛陀开始宣说,一直到今天,佛教的精髓从未改变。我现在这么说,我昨天也是这么说。佛陀所宣说的事情,是物理学家和科学家此刻正在发现的事情。而他们认为佛教是现代的。只有涵拥佛教的文化是古老的。

问:有些人一直抱持着传统的想法,例如认为僧人不应该上电影院等等。

仁波切:这是一种文化的预期。我们都有这样的预期。这不打紧,也没有什么不对。但它不是究竟的佛教。它与佛教无关。我想,我曾经举过杯子与茶的例子。我认为我们应该使用这个例子。文化是一个媒介,是语言,是象征符号。没有文化,你无法谈论佛教,不是吗?因为有杯子,你才能够盛茶。

问:或许有些人不知道如何选杯子、选择适合他们的杯子?

仁波切:是的,确实如此。但我认为,如果他们提高茶的重要性,他们将会知道如何选择更好的杯子。然后,他们将不会那么在意自己拥有哪一种杯子,因为你终究喝的是茶,而不是杯子。

问:如果他们从未有过品茶的经验,他们如何能够真正地醉心于茶?

仁波切:这就是要学习的地方。你学习去欣赏茶。甚至在喝茶之前,你就必须先听说,茶是更加重要的。我们能做的,就是这些。

问:但他们如何能够获得「茶更加重要」的讯息?

仁波切;他们必须学习佛法。例如「入中论」这些和文化无关的佛法内容。万事万物皆无常、无常的本质、无常的实相、我们所有的情感都是令人痛苦的、万事万物皆无固有的存在本质,以及所谓的涅盘完全不是我们所期待的样子,诸如此类的。

问:所以您决定把「入中论」翻译成中文?

仁波切:是的,我认为如此。佛教无关乎文化。它放诸四海皆准。它源自印度,传入西藏、中国,现在传入西方国家……每一个人都能接受佛教。

问:那么,仁波切,在一开始如何取得平衡?因为它仍然需要杯子,需要媒介,对不对?但在此之前,从未有过喝茶的经验。

仁波切:但是同样的,你以前对杯子也没有经验。在对两者都没有经验的情况下,仍然应该多强调茶的重要性,少强调杯子的重要性。但人们却背道而驰。他们对茶和杯子都没有经验,但仍然比较珍爱杯子。

问:简短来说,我们应该如何起头,如何按部就班地建立……

仁波切:透过闻、思、修。这是「学习」之所以重要的原因。学习一向重要。学习,然后实修。绝不要在学习之前就进行实修。

问:对于最近的各种反战活动,您的看法如何?

仁波切:我有许多朋友参加反战示威,他们认为,身为一个佛教徒,毫无疑问的,我也会参加其中一个反战活动。但我一直告诉我的朋友,我们真的要好好思考这件事。我们总是可以选一个待罪羔羊,例如布什或随便一个人,然后说这些人如同魔鬼。但我们也有份。我们开车,我们旅行。当我们旅行的时候,我们使用汽油、洗热水澡等等。因此我们很难去评断。缺乏智能的评断是非常危险的。如果你有那种野心,如果你有那种目标,如果你最后使用了所有这些资源,你就要为结果负起责任。你总是可以不去拥有那些资源,你总是可以减少那种野心,这就是我们所谓的出离。出离和剃发、走入洞穴无关。

六、拍片的心情&未来的计划

问:是什么样的机缘,让您想要拍摄影片呢?

仁波切:在佛教的历史当中,视觉艺术的使用从未曾被压抑过,反而甚至是相当受到鼓励的,例如各种的塑像与画像,便是个例子。之前我虽然曾在伦敦修读电影学分,但一直到看了像是「单车窃贼]这种电影之后,我才开始想要自己来拍影片,那是因为以前认为电影里大都是性与暴力的主题。「小活佛」(The Little Buddha)的导演贝扥鲁奇给了我不少启发,尤其是他对于人类真实面那种诗意而强烈的视觉呈现,实为深植我心。

如果你回头去看狄西柯(Vittorio DeSica)、萨吉亚。雷(SatyajitRay)的一些电影,你会清楚知道,电影可以是非常心灵化的。我想,电影是一种语言,一种你可以和人们沟通的方式……。对我而言,电影只是一种语言。它与世俗或任何诸如此类的事物无关,没有道德的问题。当然,若是你拥有错误的动机,它就会变得比较物质化了……

问:您是否对于上一部影片的成功感到惊讶?

仁波切:可以这么说,我很幸运,有很多人愿意帮忙我,即使大家知道我是新手、甚至连摄影机都拿不好,还是愿意赞助我。

问:有些人认为「高山上的世界杯」是一部政治意味浓厚的影片,您自己觉得呢?

仁波切:这部影片的演员基本上都不是演员,而故事则是根据他们自己实际的生活事件,剧本还是用英文写的-而这是他们不懂的语言。然而由于这是他们自己的故事,所以开拍没有几天之后,他们的自发性就开始主导拍片的过程了。而这也是我从贝扥鲁奇那儿学到的,也就是要随着演员来做学习。由于故事的背景是西藏人的流亡生活,因此难免会涉及一些相关的政治话题,而这并非我当初故意设计的,不过既然有些人这么认为,我也把它当作是额外的收获吧!

问:您对您的第二部电影满意吗?

仁波切:虽然有种种困难,我的答案是肯定的。这不是一部很刺激的电影,而是一部步调相当缓慢的电影,不过我想目前这样就够了。

问:您说您会拍三部电影。第三部会是拍佛陀的本生故事?

仁波切:现在说这些还太早。制片人对我没信心,还有其它的原因。现在的制片人,如果有好的脚本,一部一百万美金预算的片子,他们会想要拍。因为即使不赚,至少不会赔。在首轮上映时就可以赚回成本了。但如果要赚更多,可能导演要很有名气,或者一定要用有名的演员。这就是为什么「小活佛」要用基努李维。他长得一点也不像佛陀。但是他们一定要用他,否则去看电影的人恐怕不够多。就好象「火线大逃亡」(编按:Seven Years in Tibet,原文为「西藏七年」,连片名也得变得如此耸动!)要用布莱特彼得,原因相同。这真是遭透了。这就是为什么Kundun(编按:这部片子是以十四世达赖喇嘛的自传为剧本所拍的,在台湾没有上映)根本无法赚钱的原因。

问:但是有些影评很喜欢……

仁波切:嗯,当然,影评,还有爱好电影的人、艺术电影迷,他们会去看,但他们只是百分之一的人。

问:您除了忙碌于旅行、传法和僧院之外,如何还能找出这么多时间与精力来拍片……

仁波切:那是因为我拍的片子不多。拍完「高山上的足球杯」之后,我停了三年的时间。四年,对,应该是四年。世界杯是四年一次。现在我的行程是以世界杯为准。你应该读读报纸,看看世界杯在哪里举行,那你就会知道我在哪里。(笑)

七、佛法的上师&拍片的导演

问:身为一个备受尊崇的喇嘛,许多时候您拥有特权,有些时候处于一个封闭的环境之中,因此你如何有信心能够拍摄一部成功的电影来表达凡夫俗子的情感?

仁波切:这是因为,无论你被贴上什么样的卷标,无论你拥有什么样的卷标,都不重要。人都是一样的。我拥有和每个人一样的情感。

问:您如何在佛法上师与拍片导演这两种角色之间找到平衡点?

仁波切:我得非常注意我的自我与野心,这一点到目前为止都还可以。

问:对于各种的诱惑,例如名望啊、漂亮的明星啊,您如何处理呢?

仁波切:名望是种令人上瘾中毒的东西。至于您说的那些诱惑(笑),我想女性本身并不是问题所在,真正要注意的是我们对于女性的执着。未来更大的挑战,则是外在的诱惑与得失,直到目前我觉得自己做得还好,但这并不表示我保证以后也会如此。我想,真正的挑战乃是不要变成精神性的唯物化。就算一个人已经出离了一切,也还是要懂得学习谦逊。

如果你受到世俗生活的羁绊,你可以非常的性灵,同时也可以非常的物质,所以那种心灵的唯物主义和物质世界中任何的俗务一样糟糕。利益、金钱、权力、舒适等等,只要你知道这些是陷阱,是物质的陷阱,那么在超越了之后,它几乎变成了一种幽默,灵修的幽默。问题是,大部分的人都不知道这是陷阱,而认为是某种获得,因此愈来愈困在其中。

经过种种的学习之后,我对佛法、佛陀的法教毫无疑问,但我有时候确实会怀疑我是谁、我的工作、我所拥有的头衔、我所拥有的形象是否真的是我想要的、应该做的,因为如我所说,世间充满伪善,有时候这种情况令人非常心灰意冷。那是非常吓人的。如果人们对我没有任何期望,我会觉得自己没出息;但如果人们对我期望过多,我就被困住了,没有生活可言。这就是人心,复杂又多变。这是人生常有的问题。

问:您对于哪一个角色比较认同呢?上师、还是导演?

仁波切:目前我主要认为我是个在修法道上的追求者,拍片只是一种工具、一个媒介、一种语言、一种沟通。可以用来增益我的修持,也可以利益其它对于修行有兴趣的人。只要发心是清净的,便可以帮助他人;当然如果误用,也是会造成误导的。

问:有些人认为修行与创作(例如您拍电影)是可以并行相成的。您是否可以给一些建议?

仁波切:动机(发心)。动机要对。只要动机对,不管做什么,都会变成好事。这是我将两者结合的方法。这是关键所在。

1999年「高山上的世界盃」宗萨钦哲仁波切初执导演筒风靡全球,在台湾创下800万票房的佳绩,今年,他带来「旅行者与魔术师」於12月8日抵达台湾後展开一连串深度访台之旅,一系列相关的电影活动,首站来到台湾大学,参加台大电影节「旅行者与魔术师」特映会。

「旅行者与魔术师」导演宗萨钦哲仁波切是位受百姓景仰的国师,更或许是全球首位拍电影的活佛。他的首部电影「高山上的世界盃」已露锋芒,「旅行者与魔术师」这部新作更加成熟,全片在自己的家乡—不丹拍摄,影片中找的都是不丹当地从未演过戏的演员。宗萨钦哲仁波切虽选择用镜头来传扬佛学,但他明白镜头不是宣教工具,整部影片并没有枯燥老套的佛法传教,有的只是不丹的单纯的美丽。导演宗萨钦哲仁波切什么道理都没说,什么经文都没念,观众却都已了然於心,因为不管心中所期待更美好的另一边青草,是否真的比较翠绿吗,生命的体悟究竟是很个人的……这就是他独特的电影魔法。

爱华网

爱华网