厚

“厚貌深情,人莫能知。”这个“厚”字本为形声字。①是甲骨文的形体,上部为“厂(压)”形,下部像一个敞口尖底的酒坛形,表声。②是金文的形体,其下部更像一个尖底的酒坛形。③是小篆的形体。④是楷书的写法,其下部又讹变为“子”,这就不好理解了。

《说文》:“厚,山陵之厚也。”这个说法基本正确。厚与薄是相对的,如《苟子·劝学》:“不临深溪,不知地之厚也。”这是说:不靠近深深的山谷,就不能知道大地的厚度。由“厚”又可以引申为“深”、“重”,如“无可厚非”、“隆情厚谊”等。“刻薄”的反面就是“厚道”,如《史记·绛侯周勃世家》:“勃为人木强敦厚。”所谓“木强”,就是指性格质朴而刚强。原话的大意是:周勃的为人,质朴刚强而又厚道。“厚”由“深”义又可引申为酒的“醇厚”,即酒味很浓。

请注意:现在所说的“厚颜”,一般是指脸皮厚,不知羞耻。可是古代的厚颜,却多谓“难为情”,如孔稚《北山移文》:“岂可使芳杜厚颜,薛荔蒙耻?”另外,“厚”往往因受“原”字形体的影响而写成“厚”(多了一撇),那就错了。

原

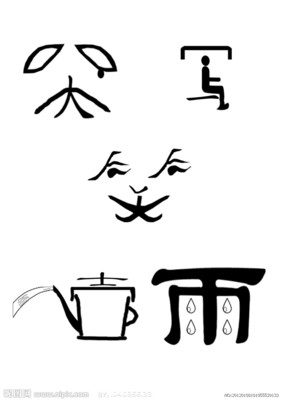

这是“左右逢源”之“源”的本字“原”。金文①的“厂”就表示前檐突出的山崖。在这个大山崖的旁边有一股清澈的泉水涓涓不息地流出。可见“原”字是个象形字。②是小篆的形体,变得比金文复杂得多,由原来的一股泉变为三股。③是楷书的写法,比小篆简单,与金文似。

“原”字的本义就是“源泉”,如《左传·昭公九年》:“木水之有本原。”这就是说:木有本,水有源。从这个本义又引申为开始、起源,如《管子·水地》:“地者,万物之本原。”从“源”的“水流平缓”之义,又可引申为平坦之地称为“平原”。我国古代的伟大诗人屈原的名和字是连在一起的(名“平”字“原”)。他的《九歌·国殇》:“平原忽(辽阔)兮路超远。”就是说:平原辽阔路途遥远。

在上古根本没有“源”字。—个“原”字既表示“水源”,又表示“平原”。到了后世,人们才在“原”字的左边加了个“三点水”,形成了左形(水)右声(原)的新形声字“源”,而本来的“原”字只代表“平原”等等。这样就使“原”、“源”分工明确了。

关于“原”字,我们在阅读古文时要注意两个词:①“原禽”,在古代专指“雉”(野鸡),因为野鸡从来不到沟湿处,而都是在平原上活动。②“原人”,是指那些貌似诚实而实际虚伪的人。这里的“原”字应该读yuàn(愿)。

危

这是“炽炭拥炉危坐”中“危”字的初文,本为象形字。甲骨文①的形体,于省吾先生认为“本象欹器之形”。“欹器’是古代盛酒用的一种祭器,空着时就倾斜,灌人一半的水就正,灌满了水就翻覆。②是小篆的形体,变为一个弯着腰的人站在“厂(山崖)”上,表示“高”义。③是楷书的形体。这个字实为“危”的初文,后世均写作“危”。

《说文》:“厃,仰也。”“仰”有“高”义。所以“危”字的本义为“高”,如李白《蜀道难》:“危乎高哉!蜀道之难,难于上青天。”大意是:高啊,实在高啊!蜀道难行,比上青天还要难啊!太高就有“危险”义,所以“危”可引申为“危险”,如《史记·范雎蔡泽列传》:“秦王之国危于累卵。”这是说:秦王之国危险得就像把蛋累叠起来一样。至于《史记·魏世家》中所说的“骑危”,并非“骑于危险”之处的意思,而是指骑在屋脊上,因为屋脊是屋子的最高处,所以仍用“危”字的“高”义。

请注意:古代的“危”与“险”含义不同。“危”多作形容词,表“危险”义;而“险”则表示险要之地、道路险阻等,多作名词用。

历

这个“历”字的上古形体很有意思。甲骨文①的上部是两棵“禾”,表示一行一行的庄稼,下部是一只脚(止),脚趾朝上,脚后根朝下,表示脚步从一行一行的庄稼中走过。金文②的左上边增加了个“厂”字,表明在山崖之前种有一行行整整齐齐的庄稼。小篆③把甲骨文和金文合并,虽然字形复杂了。但是表意更为全面,表示人的脚步从山崖前的庄稼田中一步一步地走过。楷书④的形体是直接从小篆变来的。⑤是简化字,这就变成了一个外形(厂)内声(力)的新形声字了。

“历”字的本义是“经过”,如司马迁在《报任安书》中说:“足历王庭。”也就是说:从匈奴君主的住处走过。由这个本义又可以引申为“逐个地”、“一件一件地”,如《汉书·艺文志》:“历记成败存亡祸福古今之道,,”大意是:一件一件地记载古今成败存亡祸福的道理。从这个意义出发,后世就产生了新叠音词“历历”了,如杜甫还曾以“历历”为题写了一首《历历》诗,诗中说:“历历开元事,分明在眼前。”这就是说唐玄宗开元年间的事情,一件件清晰分明地出现在眼前。成语“历历在目”,也正是由此而来。

时间的推移是一月月一年年地前进的,所以表示历法、历书的“历”字,古人想得很周到,把“历”改为“曆”,以“日”代“止”,很有道理,如《日唐书·曆志一》: “玄宗召见,令造新曆。”这个“曆”字就是“曆法”的“曆”。由此可见,“曆”和“歷”的关系,是古今字的关系,“歷”是古字,“曆”是今字。现在都简化为“历”了。

请注意:“曆”字异体字较多。如“曆”、“厤”、“歷”等。不管哪种写法,现在均写作“历”,便于记忆,书写方便。

又

这个“柳暗花明又一村”的“又”字本是个象形字。甲骨文①就像一只右手:向左上方和左下方伸展的笔画表示手指头,向右下方伸展的一长笔表示手臂。金文②就更像一只右手了,粗大的手指头(仅三个)向左上方伸展。小篆③也是三个指头向左的一只右手。④是楷书的形体,倒是与甲骨文的形体极为相似。

“又”字的本义就是“右手”。可是当有了“左右”的“右”字以后,这个“又”字就当“更”、“再”讲了,表示重复或继续。比如:“野火烧不尽,春风吹又生。”(白居易《赋得古原草送别》)“又”字还可以引申为表示更进一层的意思,如《三国演义》第七回:“吾乃袁氏之故吏,才能又不如本初。”大意是:韩馥说,我是袁氏的旧臣,才能又不如本初。由“更进一层”的意思又引申为表示整数之外又加零数的意思,如“一又二分之一”。“又”字之前的数是整数。“又”字之后的数是零数。

请注意:在《诗经》中的“又”字常常作“有”字的假借字用,如《诗经·周颂·臣工》:“亦又何求?”这里的“又”字就代替了“有”字。

“又”字是个部首字。在汉字中,凡由“又”字所组成的字大都与“手”有关,如“及”、“双”、“父”、“友”、“右”、“刍”、“皮”、“史”、“争”、“受”等字。

友

这个“友人万里情”的“友”字是个会意字。甲骨①是两只右手靠在—起,这就像现在的旧友重逢,二人都伸出右手,紧紧相握,表示友谊。金文②是两只粗壮的右手。③是小篆的形体,两只右手一上一下。可是到了楷书④,把小篆上部的一只右手变成了一只左手,这样书写方便,形体美观。

“友”字的本义就是“朋友”,如《苟子·性恶》:“择良友而友之。”这句话中的两个“友”字词性是不同的:前一个“友”字是名词,当“朋友”讲;后一个“友”字是动词,当“友好”讲。也就是说,要选择好的朋友和他友好。凡“友好”,大都互相亲近,因此,“友”字从“友好”之义又可以引申为“相亲近”,如:“瓒深与先主相友。”(《三国志·蜀志·先主传》)这里的“相友”也就是“相亲近”的意思。

在古书中常见“友于”一词,如《书经·君陈》:“友于兄弟。”这是指“兄弟相爱”的意思。另外,陶潜《庚子岁五月从都还阻风》诗:“再喜见友于。”若把这句诗中的“友于”理解为“兄弟相爱”那就错了。这里的“友于”是“兄弟”的代称,当然也是从“兄弟相爱”之义引申出来的。所谓“再喜见友于”,也就是说:更为高兴的是又见到兄弟们。

在上古,“朋”和“友”的含义是有区别的:“同门曰朋”,即师从同一个老师的人称为“朋”;“同志曰友”,也就是说“志同道合之人”称为“友”。[出处:左民安·细说汉字]

非也。 同利者朋也。故从二系。同事者友也。二手同向。相近者親也,見亲之情。非你之佐證也。

双

这是“比翼双飞”之“双”的繁体字“雙”。金文①的上部是嘴巴朝左的一对鸟(?),其下是一只右手,可见这是一个会意字,是一只手提住了两只鸟的意思,这就叫做“双”。②是小篆的形体,基本上同于金文。③是楷书的写法,与小篆的结构完全一致。④是简化字。

“双”字的本义就是“如“白璧一双”,就是“白璧一对”的意思。由“一对”之义也可以引申为“偶”的意思,与“单”或“只”相对,如:“唐朝故事,只日视事,双日不坐。”(《宋史·礼志》)这几句话的大意是:过去唐朝的典章制度,单日坐堂办公,双日则不坐堂。凡“偶”就有比较的可能,所以“双”字又可以引申为“比较”或“匹敌”之义,如“其像无双”(宋玉《神女赋》)。也就是说:其相貌无人能与她匹敌(相比)。[出处:左民安·细说汉字]

反

“聪明反被聪明误。”这个“反”字本为会意字。①是甲骨文的形体,左边为“厂(厓)”,右边为“又(手)”,表示用手攀援山崖而上之意。②是金文的形体,与甲骨文相似。③是小篆的写法。④为楷书的形体。

《说文):“反,覆也。”其实,“覆”并不是“反”字的本义,而是引申义。“反”字的本义是“攀”,在经传中常写作“扳”,比如《札记·丧大记注》中的“攀援”就写作“扳(反)援”。可见,“反”就是“扳”字的古文,是“援引”、“攀登”之意。由“攀登”可以引申为“翻转”,如《苟子·非相》:“定楚国,如反手尔(耳)。”由“翻转”可以引申为“相反”,与“正”相对,如《庄子·秋水》:“知东西之相反。”至于“春往冬反”(《韩非子·说林上》)中的“反”却非“相反”义,而是“返回”义,在这个意义上,后世均写作“返’。

请注意:《荀子·儒效》中有这样一句话:“积反货而为商贾。”所谓“商贾”就是商人,“反货”就是“贩货”,可见,“反”字可作“贩”字的通假字,所以,这里的“反”必须读作fàn,而不能读为fǎn。[出处:左民安·细说汉字]

1) (象形兼会意。金文字形,从厂从又。厂的意思是靠着墙壁的棚子,又的意思是手,从用手的方向看是面向着墙壁,因此合起来的意思背过身面向墙壁去做。本义:背过身去干。引申义:背后谋反。)

及

这是“及春当耕耘”的“及”字。这个字是个会意字,观其结构。颇为醒目。甲骨文①的左上方是一个面朝左的弯着腰的“人”,右下方是一只右手,意思是手捉住了一个人。金文②的中间也是一个面朝左而弯腰的“人”,背后伸过来一只右手捉住了腿,而且手指超过了腿。小篆③的上部也是一个面朝左的“人”,腰部弯到九十度,手臂向下伸得特别长,右下部是一只右手,好像人的脚就站在这只右手上似的。④是楷书的形体,是由小篆直接变来的。

“及”字的形体表示手捉住了一个人。之所以能够捉住,是因为追上或赶上了。因此“及”字的本义就是“追上”或“赶上”,如《左传·成公二年》:“不能推车而及。”意思是:不能下去推车,所以就被敌人追上了。由“追上”又能引申为“到”或“至”,如:“宾人及庭。”(《仪札·燕礼》)也就是说,宾客进来走到庭前。由“到”又能引申为“比得上”,如在李白的《赠汪伦》诗中有这样两句:“桃花潭水深干尺,不及汪伦送我情。”这里面的“不及”就是“比不上”的意思。

以上的“及”字都是当动词用。由动词又能发展为连诃,如《诗经·豳风·七月》:“七月亨葵及菽。”“亨”就是“烹”,“葵”是一种水菜,“菽”是豆子。这句诗的意思是:七月就要烹煮水菜和豆子。这里的“及”字就当连词“和”、“与”讲。[出处:左民安·细说汉字]

以下是由“及”这个字根构成的常用字字族的解。

及 jí 〔象形〕⑴楷体为一种云梯的象形。云梯是一种能够向上攀爬,达到某个高度的工具,引出达到某种高度(状元及第)、程度(及格)、限度(过犹不及)等的意思。⑵从达到而未越过某种限度中,引申出在一定期限前到达的意思(及时、及早、来得及等)。⑶从达到了相同程度的意思中,用来连接程度、位置、范畴等相似的东西。

吸 xī 〔会意〕⑴此处的“口”示意张开的嘴,“及”有向上或向内用力的意思,“吸”的本义为对气体或液体施加一个向上或向内的力的过程。

级 jí 〔会意兼形声〕⑴此处的“纟”示意云梯上较短圆木顶端的绳扣,“及”示意被绳扣套住的云梯上的横档,引出云梯上所有便于向上攀爬的横档的意思。⑵“级”的本义为对高度划分出来的层次(拾级而上),引申出对程度(年级)、品质(等级)、职务(上级)等划分出来的层次。⑶从云梯由下而上的一个个横档中,又引申出量词的意思(18级台阶)。

极 jí 〔会意兼形声〕⑴繁体的“極”较难会意,依据小篆简化。简体的“及”示意云梯,“木”是一个区别于“级”中的“纟”的概念,指的是云梯所能够达到的最高处(极),是由没有绳扣(纟)的较长的圆木所决定的,本义为最高处的意思(登峰造极);引申出尽头或顶点的意思(南极);陆续又引申出最高程度(极度失望)或最大限度(极限)的意思。

急 jí 〔会意兼形声〕⑴“急”是由“及”的变体和“心”构成的会意兼形声。古代多在露天演戏,小孩多骑在大人的肩上看戏。此处的“及”有小孩要求大人,将其用手托举到高处,可以骑在大人的肩上看戏的意思,“心”特指小孩还没有看到戏时的心态。“急”的本义与可以并且应当立即得到满足的迫切愿望,尚未得到满足时的心态相关。

圾 jí 〔会意兼形声〕此处的“土”有“尘土”的意思,“及”有与“尘土”相似的东西的意思,本义为尘土等待处理的弃物(垃圾)。

叔

“兄弟列土,叔侄登科。”这个“叔”字本为会意字。①是甲骨文,左边的箭头之下系有绳索,像弋(yì)射之缴,向右弯的是“弓”。②是金文的形体,与甲骨文极为相似。古借为伯叔之“叔”。③为小篆的写法。④为楷书的形体。

《说文》:“叔,拾也。”也就是说,“叔”字的本义为“拾取”,如《诗经·豳风·七月》:“八月断壶,九月叔苴(jū)。”大意是:八月摘葫芦,九月拾麻籽。经传中又假借训“拾”的“叔”为“伯叔”之“叔”,即伯、仲、叔,季,排行第三,如柳宗元《哭连州凌员外司马》:“仲叔继幽沦。”也就是说:二弟和三弟相继死去。父亲的弟弟亦称“叔”,此为后起之义,如文天祥《指南录后序》:“数吕师盂叔侄为逆。”也就是说:指责吕师孟叔侄成了叛逆。因为“叔”与“季”排行第三、第四,具有“末”义,所以古籍中的“叔世”,犹言“末世”,是指国家政权衰敝的年代,如《晋书刘颂传》:“实是叔世。”而将衰乱将亡的年代称为“季世”。

受

这是“受之有愧”的“受”字。从甲骨文①的形体看,上面是一只手,下面又是一只手,中间是一只“舟”,是一手“授”一手“受”的意思,也就是一方给予一方接受的意思。所以在上古“受”“授”是用同一个“受”字来表示的,这就叫做“施受同词”。②是金文的形体,也是“给”和“受”同一只舟的样子。小篆③则把中间的。舟”简化为“秃宝盖”了,这是为了书写方便,但是上下的两只手还是原样保留下来。④是楷书的写法,上为“爪”(手),下为“又”(手),基本上还是小篆的形体。

“受’字既当“给予”讲,也当“接受’讲,怎样区别呢?主要是看上下文的意思而定,如《三国志·吴书·吴主传》:“权辞让不受。”这是说“孙权辞让不接受”的意思。《韩非子·外储说左上》:“因能而受官。”这是说“根据才能而授官”的意思,这里的“受”字就当“给予”讲了。由此可见,上例是“接受”义而下例则是“授予”义,词义相反,不能混淆。

但到了后世,又在“受”字的左边加了提手旁,表示用手给的意思,这就产生了新的左形右声的形声字“授”字,专当“给予”讲,那么原来的“受”字就专作“接受”用了。这样二者就有了明确的分工:“授奖”、“授权’、“教授”等只能用“授”;“接受”、“承受”、“遭受”等只能用“受”。

史

“史”字本来也是一个会意字。甲骨文①的上部的“中”字形,原来也是指捕捉禽兽的长柄网,下部是一只右手。金文②与甲骨文的形体相类似。③是小篆的形体,是由甲金文字直接演变而来的,形体大同小异。④是楷书的形体,写法较小篆方便得多。

“史”字的本义是指管理狩猎或记录猎获物的人。后来引申为记录国家大事的人叫“史官”,如《左传·昭公十二年》:“是良史也。”也就是说:这个人是古代的好史官。从“史官”又引申为记载历史的书称为“史”,如《史通·叙事》:“史之烦芜。”其意思是:历史是很烦杂的。

古书中常有“史乘”一词,这个“史乘”最初是指晋国的一部史书,也叫《乘》。后来称一般的史书就叫“史乘”。请注意:“史乘”中的“乘”字若读为chéng(秤)那就错了,这里必须读为shèng(胜)。

吏

“暮投石壕村,有吏夜捉人。”这个“吏”字本为会意字。①是甲骨文的形体,是一只左手握一把捕捉禽兽的长柄网。②是金文的形体,下部的左手改为右手,其义不变。③是小篆的形体。④为楷书的写法。

《说文》:“吏,治人者也。”“吏”字与“史”本为一字,原指管理狩猎或记录猎获物的人,后来引申为“史官”或“官吏”。所以许慎认为“吏”就是“治人者”,如白居易《和处夜作》我统十郎官,君领百吏胥。”章炳麟《秦政记》李斯、蒙恬皆功臣良吏也。”

自汉朝以后,“吏”特指官府中的小宫和差役,如钱竹初《吏不可为·催科》:“官如虎,吏如猫,具体而微舐人膏。”又“吏”与“事”通,于省吾先生说:“金文吏、事同字。”如《韩非子·孤愤》:“则修智之吏废。”这里面的“吏”字实为“事”字,应读作shì,作“事情”解。

右

“右”字本为象形字。甲骨文①就像一只右手之形。所以在上古“又”字就是右手。②是金文的形体,在“又”字之下,又增加了“口”字,变成了一个专当“右手”讲的“右”字了。③是小篆的形体,是由金文直接演变而来。④是楷书的形体,把其中的一大撇的方向改到左边了。

“右”字本为“又”,是个右手之形。后因“又”字被用为“再、更”之义了,所以就在“又”下增加了—个“口”字,表示“赞助”主义,如:“天子所右,寡君亦右之。”(《左传·襄公十年》)也就是说:天子所赞助的,我也赞助之。后又因“右”字被用为“左右”之“右”,那么当“保佑”、“赞助”或“照顾”讲的“右”就只好在其左增加了个单人旁,新产生了一个左形右声的新形声字“佑”来加以区别。这样一来,“右”与“佑”就有了明确的分工。在古代是以右为上的,如“右姓”就是指世家大族;“右职”是指重要的职位;“右戚”是指与帝王亲近的亲戚;“右族”是指古代有声望的大族。

请注意:古代的东方和西方,往往用左方和右方代之,如钟会《檄蜀文》:“姜伯约屡出陇右。”所谓“陇右”就是“陇西”,这与我们现在地图上标的方向正相反。现在看地图应该是右东左西。

“右”字本为“又”,是右手只形没错。后加口是为了强调左右手之功能,右手是用来吃饭入口的。左手是手持木棍擦屁股的。从文字学的角度上看“左”“右”之义就一目了然了。

起初没有规则,象形而已。后来增加了会意。右为尊——动口;做工务农的只能谦卑当左派。老子要求君子贵左,用兵为统一指挥却要贵右。

契

这个“契”字本为象形字。甲骨文①的左边是三横一竖,右边是“刀”,这是用刀契刻之形。②是小篆的形体,也基本上同于甲骨文的形体。③是楷书的写法,因为“契”是指刻“木”,所以下面加上了个“木”字。后来楷书④又发生了伪变,下部变成了个“大”字,这是没有道理的。

“契”字的本义就是“刻”。在《六书正伪》中说:“象刀刻画竹木以记事者。别作契,契为后人所加。”这话是对的。另外,当“刻”字用的“契”,有时还加“金”字旁,表示用金属刀雕刻之意,写为“锲”。

“契”字从“刻”这个本义引申为“契约”,如《韩非子》中所说的“符契之所合”。就是指“契约”或“凭证”。古代符契刻字之后,剖为两半,双方各收存一半以作凭证。古代国君传达命令或调遣兵将时,常用“符契’这种凭证。

“契”字到了今天,人们往往把右上方的“刀”字写为“刃’字,其实,那是不对的,“契”字从“刀”而决不从“刃”。这正如有的人偏偏要把“染”字错写成“??”一样,非要误添一个点儿不可。这些都要引起我们的注意。[出处:左民安·细说汉字]

“唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,惟闻女叹息。”这个“女”字是个惟妙惟肖的象形字。甲骨文①就像面朝左跪着的一个人,上身是直立的。两臂交叉在胸前。金文②基本上与甲骨文的形体相同.只是在“女人”的头上多了一条横线,实为头簪之类的装饰品。③是小篆的形体,不如甲骨文更像跪着的人形。④是楷书的写法,变得完全没有人形了。

“女”字的本义即指“妇女”,如贾谊《论积贮疏》:“一女不织,或受之寒。”就是说:要是一个妇女不织布,有的人就要受冻。有时又特指未嫁的女子,如《诗经·周南·关雎(jū居)》:“窈窕(yǎo tiǎo咬挑)淑女,君子好逑。”意思是:体态多好的女子啊,可与君子匹配。另外,也当“女儿”讲,如《木兰诗》:“不闻爷(父亲)娘唤女声。”以上各例均为名词,由名词又可引申为动词“嫁”。如《左传·桓公十一年》:“宋雍氏女于郑庄公。”也就是说,宋雍氏嫁于郑庄公。不过这种当“嫁”讲的“女”字,应当读nǜ。至于“女”读为rǔ(乳),那是代替了古代的第二人称“汝”(当“你”讲)。

有几个用“女”字组成的词,我们应当注意:在黄庭坚《送薛乐道知郧乡》诗中有这样一句:“双鬟女弟如桃李。”这句诗中的“女弟”是指“妹妹”。如此看来,那么姐姐可称为“女兄”了?对!你看,刘知几的《史通·浮词》中就把姐姐称为女兄。

有人曾把“女酒”理解为妇女喝的酒,这就不对了。《周礼·天官·序官》:“女酒三十人。”“女酒”是指古代宫廷中能酿酒的女工,所以是酿酒女工的代称。

再比如,我们读刘禹锡的《石头城》诗,其中有这样的名句: “淮水东边旧时月。夜深还过女墙来。”李贺的《石城晓》诗:“月落大堤上,女垣栖乌起。”这些诗句中的“女墙”和“女垣”都是指古代城墙上的矮墙,决不能认为古代还有男墙女墙之分。

“女”字是个部首字,凡由“女”字所组成的字大都与妇女有关,如“奴”、“好”、“妥”、“媚”等字。[左民安·细说汉字]

小

这个“小”字也是个会意字。甲骨文①的当中是一块细长之物,其两侧是一个“八”字,就是分的意思。一物分为二物,当然就比原物小了。②是金文的形体,其义仍同于甲骨文。小篆③是由甲骨文变来的,其“分”义更为明显。④是楷书的写法。

“小¨的本义与“大”相反。这个词义极易理解,但是在古书中由“小”字所组成的词我们可要认真对待,稍不注意就会搞错。比如“小年”一词,一般是指“幼年”。至于“惠(蟪)蛄不知春秋,此小年也”(《庄子·逍遥游》),这里面的“小年”若解为“幼年”,那就错了,应当解为“寿命短促”。原话的意思是:蟪蛄连春秋都不知道,因为它的寿命太短促了。

少

“夜来风雨声,花落知多少。”这个“少”字本为指事字。上古“少”与“小”,通用。①是甲骨文,仅四个小点,表示不多。②是金文的形体,是在“小”字的基础上再加上一撇(指事符号),仍表示不多。这一撇是撇向右,在甲、金文字中左右反正往往无别。③是小篆的形体。④为楷书的写法。

《说文》:“少,不多也。”这个“不多”正是“少”字的本义,如《孙子兵法·谋攻》:“敌则能战之,少则能逃之。”大意是:敌我兵力相当,就能打败它;我们兵力少,就要避开它。由“不多“义可以引申为“稍微”,如《战国策·赵策四》:“太后之色少解。”也就是说;太后的怒色稍微和缓了一些。

请注意: “少”字是个多音多义词,当读shào(哨)时。一般是指“少年”、“青年’,如孙过庭《书谱》:“老不如少。”即“老年不如少年”的意思。至于《史记·扁鹊仓公列传》中所说的”少腹痛”,那是指“小肚子痛”。可见,“少”可做“小’的通假字,在“大小”的意义上,“少”可代“小”而用。[出处:左民安·细说汉字]

尧

“小臣持献寿,长此戴尧天。”这个“尧”字本为会意字。甲骨文①的上部是两堆土,下部是面朝左的一个人,“土”本身就有“高”义,再架于人之上更有“高”义。②是《说文》中的古文形体,是两个“人”的头上均有“土”。③是小篆的形体,人的头上有三堆土,极为复杂。④是楷书繁体字。⑤为简化字。

《说文》:“尧,高也。”“尧”字的本义为“高”。人中之最高明者为“尧”。所以传说中父系氏族社会后期部落联盟的领袖,史称“唐尧”,也是古代传说中最贤明的帝王。杜甫《诸将五首》:“蓟门何处尽尧封。”这里的“尧封”就是指中国的疆域。据说尧,舜时开始划定我国疆土为十二州,所以后世也常常把“尧封”当成中国的代称。

总之,古代人民对“尧”极为崇拜,所以古籍中的“尧天”、“尧年”等词,都用来比喻理想中的太平岁月、升平盛世。[出处:左民安·细说汉字]

尼

这是“僧尼”的“尼”字,是个会意字。“尼”字在甲骨文中没有单独出现过,而是作为“??”、“秜”的偏旁出现的。①是甲骨文的形体,左边是一个面朝左的人,坐在右边这个人的脊背上,表示“欺压”之意。②是小篆的写法,与甲骨文基本相似。③为楷书的形体。

《说文》“尼,从后近之。”许慎此说不妥。因为从甲骨文形体看,是—个人坐在另—个人的脊背上,反映了奴隶社会奴隶主对奴隶的欺压。而“近”,只是“尼”字的引申义。由“近”又可以引申为“亲近”、“相近”,比如《尸子》:“悦尼而来远。”大意是:喜欢亲近人,就能使远方的人到这里来。当“亲近”讲的“尼”,后世多写作“昵”,如《左传·襄公二年》:“其(句首语气词)谁昵我?”这是说:有谁来亲近我?“昵昵”就是亲呢的样子,如韩愈《听颖师弹琴》:“昵昵儿女语。”

屯

“屯兵戍边邑。”这个“屯”字本为象形字。甲骨文①就像古代缠线的工具,中间即为线团,所以“屯”就是“纯”的初文。(在甲骨文中,“屯”字有时用为“春”字。)②是金文的形体,与甲骨文相类似。③为小篆的写法。④为楷书的写法。

《说文》:“屯,难也。象草木之初生,屯然而难。”此说不妥,这是仅就小篆的形体而猜测分析的。“屯”字的本义是指缠线、丝的工具。缠线,就是线的累积,所以这就可以引申为“聚集”的意思,如《史记·吴王濞传》:“兵屯聚而西。”就是说:聚集大军而西去。军队的驻防亦称“屯”,如《日唐书·郭子仪传》:“自河中移屯泾阳。”所谓“移屯泾阳”,也就是说军队移到泾阳驻防。

请注意:左思《咏史》“英雄有屯邅(zhān)”甸中所谓“屯邅”,是指遭遇困境。这里的“屯”字应读作zhūn,而不读tún。[出处:左民安·细说汉字]

屯《漢語字典》

【一】zhuen1 難也。象艸木之初生。屯然而難。从屮貫一。【屯可能從力貫一,第j003274為晚期偽變。從力也好,從屮也罷,都能推導出難的意思。】

【二】tuen2 聚也。難而滯也。

【三】tuen2 驻也。滯而居也。

《/漢語字典》

广

这并不是“廣”字的简化字“广”,而是个象形字“广(yǎn眼)”字。金文①很像靠近山崖而作成房子。②是小篆的形体。③是楷书的写法。

“广”字的本义是靠近山崖而作成的房子,如:“开廊架崖广。”(韩会《陪杜侍御游湘西两寺》)

这个“广”字是个部首字,凡是由“广”字所组成的字大都与房屋或场所有关,如“庑”、“库”、“店”、“庙”、“府”、“庭”等。[出处:左民安·细说汉字]

◎ 广 廣 guǎng 〈名〉

(1) (形声。从广( yǎn),黄声。从“广”,表示与房屋有关。按:“广”和“廣”本不同义:是两个字。“广”,本读 yǎn,甲骨文和金文的写法象屋墙屋顶,其含义是依山崖建造的房屋。现在“广”是“廣”的简化字。本义:宽大的房屋)

(2) 四周无壁的大屋 [wallless hall]

广,殿之大屋也。——《说文》。段玉裁注:殿谓堂无四壁…覆乎上者曰屋,无四壁而上有大覆盖,其所通者宏远矣,是曰广。 朱骏声曰:“堂无四壁者。秦谓之殿,所谓堂皇也,覆以大屋曰广。”

庆

这是“普天同庆”的“庆”字。甲骨文①的左边是。文”,右边是一只头朝上的“鹿”,这是表示身上有花文(纹)的极为美丽的鹿。可见“庆”字本是个会意字。②是金文的形体,“文”移于鹿的腹部,变为“心”。③为小篆的形体,由金文的鹿尾变为“文(脚)”。④为楷书繁体字。⑤为简化字。

《说文):“庆,行贺也。”恐非本义。由甲骨文得知, “庆”的本义应为“美鹿”,而“行贺”只能是引申义。后世本义消失,多用其“庆贺”、“祝贺”等引申义,比如《三国志·吴书·吴主传》:“蜀遣卫尉陈震庆权践位。”大意是:蜀国派遣陈震去庆贺孙权登上帝位。由“庆贺”又可以引申为“奖赏”,如《管子·牧民》:“严刑罚,则民远邪;信庆赏,则民轻难。”这是说:严明刑罚,那么老百姓就会远离邪念;奖赏讲信用,那么老百姓就会敢于赴难。

请注意:在古籍中,常用“羌”字作句首语助词,但有时则用“庆”字,可见“庆”可作“羌”的通假字。不过这里的“庆”应读作qiāng,而不读qìng。李学勤先生说,马王堆帛书《五十二病方》中的“庆良”即“蜣螂”,这是“庆”通“羌”的确证。

床

这个“床”字是个象形字。甲骨文①就像竖起来的一张床,床腿朝左,床面朝右,也就是“床”字的初文。②是小篆的形体,右边增“木”,因为床是由木所制的。这就变成形声字了。③是楷书繁体字,由小篆变来。④是借用古代的俗体字作为简化字。

《说文》:“牀(床),安身之坐者。”“床”的本义也就是供人睡卧的用具,如《诗经·小雅·斯干》:“乃生男子,载寝之床。”就是说:于是生了男子,就给他睡觉的床。“床”由“人睡卧的用具”这个本义,又可以引申为“安放器物的架子”,像琴床、笔床等,如徐陵《玉台新咏序》:“翡翠笔床。”就是指用翡翠做的笔架。

请注意:古代所说的“床裙”,也就是现在的“床围”;古代所说的“床帷”,也就是现在的“床帐”。古今的叫法不同而已。[出处:左民安·细说汉字]

《釋名·釋牀帳》:人所坐臥曰“牀”。牀,??也,所以自??載也。長狹而卑曰“??”,言其鵪??然近地也。(??即榻,見《釋名疏証》)

唐·慧琳《一切经音义》卷九十二:榻卽牀之愜長者也,榻即今牀也。

由此可見,至少在漢以前,牀是坐臥之器的縂稱,其中包括了今日所說的椅和床,到了後世才兩者逐漸區分開來。今天單用“椅”或“床”去解釋此字是不恰當的。

床从木,不是因為床是木造的。休也是从木,禁也是木,無奈的奈原字也是从木,叫做柰...都从木,所以木的密碼的確有休止的意思。閑,也是从木...大家想一下,還有更多嗎?

重新思考一下漢字在搞什麼。不要一查字典,先想。客家人睡覺,叫做「睡木」。想一下。

庚

这是“年庚相当”的“庚”字,本为象形字。甲骨文①就像中间有长柄,左右有两耳可以摇的乐器。②是金文的形体,更像有两耳的乐器。郭沫若认为:“庚,盖钲之初字矣。”即古代的“庚”,就是后世的“钲(乐器)”。③是小篆的写法。④是楷书的写法。

《说文》:“庚,往西方,象秋时万物庚庚有实也。”此说不妥。“庚”字的本义就是代表一种乐器。当“庚”字被假借为天干第七位时,则又造出新形声字“钲”来代替这种乐器的名字。

“庚”字的常用义是天干的第七位和当“年龄”讲,如“年庚”就是指年龄,“同庚”就是指同龄。

在占书中常见“庚癸”一词,实际并非指天干,而是军粮的隐语,如《左传·哀公十三年》杜预注:“庚,西方,主谷;癸,北方,主水。”所以后世也就把“庚癸”作为军粮的代称。另外,“庚”字还可以当“赔偿”讲,如《礼记·檀弓下》:“请庚之。”也就是说:给赔偿(庄稼)。

《漢語字典》【一】geng1 克坷摧堅也。从干从ㄇ。

【二】kang1 剛也,健也。見康字。

廿

“廿”读作niàn,是个会意字。①是甲骨文的形体,是两个“|(十)”连在一起的样子,表示双“十”。②是春秋时期金文的形体,双十相连之形更明确。③是小篆的写法,与金文相同。④是楷书的写法。

《说文》:“廿,二十并也。”也就是两个“十”相并的意思。“廿”也可写作“廾”,如唐石经中的二十皆写作“廾”。清赵翼撰的《二十二史札记》就写作《廿二史札记》。

在绝大多数的汉语工具书中不立“廿”部,《辞海》立了“廿”(

爱华网

爱华网