五行阴阳干支合,成功模拟了天地阴阳五行运动系统;而五行阴阳生死是天地阴阳二气四时分布状态。天干加于地支既体现了阳气阴质互动进退又体现了五行物化成形秉受五行阴阳二气状态。年月日时四柱一体则于我们人类命运息息相关的天地五行阴阳二气五行物化五行运动不是就在其中了吗?年月日时本身是时空洪流的一个点,其本身没有任何意义,其意义是相对于该时空点生成的生命体所禀受的五行阴阳二气物化五行物运动生旺死绝人道物道自然规律而言。

遥想没有文字加以详细说明的时代,创制十干十二支来完美模拟天道地道天地合道阴阳五行物化成形之五行物运动,简单而清晰明了,是多么的神奇!千百年来又令多少后人错会了意!中华古圣贤的智慧与唯物令人无比景仰神往!

以今日概念对五行的阴阳做出推测,五行的在天阴阳二气,为暗物质暗能量,暂为人类科技今天尚不可完全捕捉掌握的暗物质暗能量。五行气态细微物质或者就是今世科技所知广存宇宙中而不可捕获的暗物质,暗物质能量在特定的条件下生成宇宙星宇,宇宙的运行则受无处不在的暗物质暗能量控制。五行为宇宙之源;暗物质与暗能量阴阳互抱。我们这个有形世界是在五行暗物质暗能量的相互作用变化下生成,推测她分为三个阶段:一为无形无始无终的暗物质暗能量阶段;二为暗物质暗能量演变为有形的细微气化物质阶段;三为气质成形阶段;既从无生有,有生形。

在古中国,阴阳五行理论基础上虽然产生了诸多光辉的思想,广泛应用于农事、军事、政治、人文等人道诸多领域,创造了光辉灿烂的中华文明。未在阴阳五行物质能量运动规律的指导下前进一步在自然科学上分门别类的深入研究,不能不说是中华文明的巨大遗憾!古人虽然明白了宇宙间阴阳五行的道理,阴阳五行二气在天地的四时运行;并以《太极图》《河图》《洛书》揭示其控制下的阴阳五行气物化成形万物,并配以生死表说明五行阴阳二气以及五行物运动规律。但是,对于五行阴阳二气究竟如何物化成形物质世界;既究竟什么条件下能物化成形万物,以及物质与物质的不同特性以及构成成分则限于时代没有予以深入的去探索,仅以其大无外,其小无内一笔带过。

古圣们当初可能根本没有料到后来的中华子孙们思想懒惰,不肯继续探索前进去思考究底,分门别类实验求证;甚至在今世西方文明的影响下,还给他们敬畏天地而察天地自然的心血之作扣上了封建迷信的高帽!对他们充满了怨言!这真是冠绝古今的历史玩笑!指责古人是愚蠢的,要做的是羞愧的反思!中华后世子孙太也不肖,只会坐吃山空。不肯继承这个探索的精神,去区别这个气与物质或者暗能量与暗物质控制的世界的根底。如阳气与阳气的不同与特性,物质与物质的不同与特性,仅将阴阳五行的大道用来进行社会建构与社会活动,术数指导,却忘了,“道”,法自然;使得科技文明与这个民族擦肩而过!

五行阴阳物化成形论

五行,金水木火土,在天有阴阳二气,而分出阴阳十干,十干阴阳物化,得质土成形。古人以《河图》来说明五行分阴阳十干,以《洛书》来说明十干阴阳物化之理。

甲乙得土物化成形而得寅卯,甲禄寅,乙禄卯,阴阳二物各成其形质,如人如物,其得土之性已变化为辰土,木之性质,如大地之肉土,植养万物之土等,在人如人身之肉;寅卯二物得辰土植养,大地万物生成。生于水乡,其性随生性棉柔。

丙丁得土物化成形而得巳午,丙禄巳,丁禄午,阴阳二气各成其形质,如光如电如质火,其得土之性已变化为未土,火之性质,如大地之地心土等,不畏高温之土,在人如人身心脏,巳午光电热得土施功,光明物质世界,星宇生成存在之条件;巳午之火,在人如人身之热能,是生命演变的前提。生于木乡,其性随生性上炎。

戊己之土,金水木火得之而化,其性不一,在地辰戌丑未。戊己土在天为先天宇宙五行暗物质之属,金水木火赖之以存在,为物质世界基础源,为不同性质木得火而变化五行性不同之万星。我们的地球亦是为先天木化土生成物化,地球万物亦是各类生命物种的木得土金水火而物化诸生命质体。星宇生成,乃是木先得热化火而后得金水生成土,故先天之戊己土暗物质是木得火化成形而得辰戌丑未,戊禄在辰戌,己禄在丑未,各随金水木火之性;而土为火父母所生,随父母之性,以此理推之,凡星系之统领诸星之中心星,必是火球或火性高热星体之属。土物化后,形态两分,分为星宇自然土质与万物生命体。土于万物生命体而言,肉质之属;于生命体存在而言,讲托基,讲植养,讲收藏;金水木火物化为土便有后天四时诸禄,因土本是金水木火所生,反哺金水木火,因此,天地只讲四时,应之以金水木火四时,而不讲五时。是以土之生死,从金水木火四行,简单而自然,然千百年来,众说纷纭,故将其理尽述于本书,期后来之不惑!

庚辛得土物化成形而得申酉,庚禄申,辛禄酉,阴阳二气各成其形质,为诸金,其得土之性已变化为戌土,金之性质,如大地之金石,大地山脉骨架;在人如骨骼如肺,申酉之金,入土而藏,出土人间自然五金,功用自然人间。生于火乡,其性随生性燥。

壬癸得土物化成形而得亥子,壬禄亥,癸禄子,阴阳二气各成其形质,其得土之性已变化为丑土,丑土之性质,如大地之泥土熔岩土等,在人如人身之血管、肾脏等;亥子之水,入土润下暗流不止,出土流淌蒸发;在人如人身之血液。生于金乡,其性随生性寒。

五行物化,无分先后,故八字之用,论禄无分先后,以八字生成为体,分其阴阳,论其六亲,不论四时先后。参之以天时日辰,则递互运动,先后循环,运动往复分先后而旺衰有别;阴阳一体,四时生死同途,是故十干阴阳生死表出。若甲乙之木,论五行物化,则甲禄寅,乙禄卯,一定不易;论五行之递互运动,则甲乙生亥,败子,冠带丑,临官寅,旺卯,衰辰,病巳,死午,墓未,绝申,胎酉,养戌。论五行物化,生则有禄养之意,旺则得时立存之意,库则有归依有室居得地行权之意。论五行运动,生则初生年少,旺则成立成人有命,死墓绝则有终命之意。

此物化之理,在干支无甚神奇,但是,我们的宇宙以及万物皆由此物化过程而来。仔细的思量,物化的道理一明白无神奇可言;而物化的过程却是无比神奇的。不知道真实而遥远飘渺的女娲是如何掌握物化条件,让人类,这个宇宙天地的精灵就这样不明不白的诞生了!

论阴阳与五行的关系

有些教授和大师认为五行和阴阳八卦是两个哲学体系,是后来被融合在一起的。这种观点我认为是错误的.《子平真诠》开篇言:“天地之间一气而已,唯有动静遂分阴阳;有老少、遂分四象。老者极动极静之时,是为太阳太阴。少者初动初静之际,是为少阳少阴。有是四象,而五行具于其中矣。水者,太阴也;火者太阳也;木者,少阳也;金者,少阴也;土者,乃阴阳老少、木火金水冲气所结也。”这里非常明确的指出了阴阳、四象和五行的关系:五行就是四象的另一种表述方式,也就是说五行是由阴阳形成的,即阴阳生五行。

另外,从一些易学大家对四象的论述中,也能看出四象与五行的关系:如宋?刘牧《易数钩隐图》中:孔氏疏谓“金、木、水、火禀天地而有,故云‘两仪生四象’。土则分王四季,又地中之别,(故)惟云四象也。”这段论述中非常明确的指出了四象与五行的关系:即四象就是五行中的金、木、水、火。还有很多易学大家认为,四象在时间上为春、夏、秋、冬四时,在空间上为东、南、西、北四方,在六神上为青龙、朱雀、白虎、玄武;如高亨在《周易大传今注》中讲:“少阳,老阳,少阴,老阴四种爻乃象四时,八卦由此四种爻构成”。无论是春、夏、秋、冬,东、南、西、北,还是青龙、朱雀、白虎、玄武,在五行上都代表金、木、水、火,也就是说五行中的金、木、水、火为四象。

而五行中的土是四象--木、火、金、水相混合而成的一行,故土为混合物,所以古人以土为脏,在人体类象上以土代表肠胃消化系统。正因为土中什么都有,因此才有“万物土中生”的说法,也正是如此《易经》上以坤为母。土在五行中是个特殊元素。在最原始的演变中是两仪生四象,没有土,此时四象在时空上各自占具了相应的位置。而后在四象扩大自己所占具的时空中,四象间相互交汇,而交汇处便成了混合物,这便是土。中央是四象汇集之处,四象都交汇于此,故土居于中央;而四隅是四象中的每两项的交汇处,故土又寄于四隅(所以四隅的地支都有一个是土,居于四隅的地支除亥水外都藏有土)。

可见,五行是四象的另一种表述方式,四象是由阴阳生成的,故五行也是由阴阳生成的。阴阳和五行是同一哲学体系。

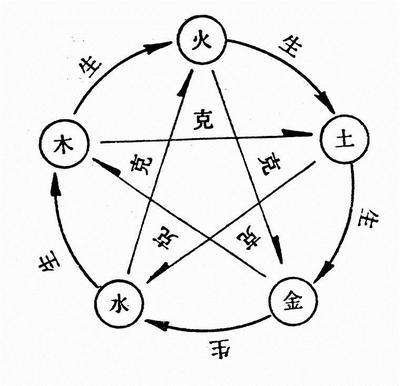

阴阳生成五行后,五行便成了构成宇宙及宇宙中万事万物的五种最初、最基本元素,所以五行第一个含义就是五种最基本的元素。五种最基本元素有各自不同的性质,故五行又代表五种性质,因此五行的第二个含义就是五种性质。五行是由阴阳生成的,而阴阳者乃动静之机,阳的最初性质为动,阴的最初性质为静。一个要动,一个阻碍动,“动”只有受到阻碍才会产生不同形式的动,如一个运动的物体只有受到阻碍才会做减速运动,才会有减速运动的这种运动形式--正因为阴阳的共同作用才产生了五种不同形式的动--五行;五种不同形式的动,自然会有五种不同的性质。世上万物的性质都是运动的结果。所以五行的第三个含义就是五种运动(此时五行的“行”是运行之意),或者说是五种动能。《周易》上对乾卦的解释中有这样一句话“天行健,君子以自强不息。”这句话中的“行”就是运动的意思,代表动能。《三命通会》云:“五行者,往来乎天地之间而不穷也,故谓之五行。”可见,五行代表五种往来于天地之间的动能。(所以,把五行单纯的理解为五种物质,是非常片面的。如不能把“金”单纯的理解为黄金或金属,不能把水单一理解为我们日常生活中所喝、所用的水……)。

宇宙中的物质,相互间最大的关系就是动能。正如哲学上所说,运动是物质的特性。宇宙中的物质,自身和相互间的性质与关系,都来自于运动,也是运动的不同表现形式。而在《周易》上用来表示运动和动能的就是五行,通过五行的生克来表示运动的去向和动能的转化形式。

而五行是由阴阳相互作用生成的五种不同的运动表现形式。世间万物都是由这五种不同的运动形式构成的,因此宇宙中的万物都处在一种不稳状态、都处在动态之中,所以万事万物都处在变化、发展之中,所以人有生老病死、物有变迁。而能表示变化、发展的,就是五行的生克。可以说,五行及其生克制化涵盖了宇宙中万事万物的发展、变化规律,这也就是为什么《周易》可以预测的根本原因。

如像一些教授和大师所说,五行是春秋或汉朝……时期的产物,则背离了《易经》的真正内涵。很多学习和研究《周易》的人,死读书,读死书,没有动脑去仔细分析这些问题,致使自己在学《易》上几十年无所获,使《周易》根子上的问题始终得不到解决。最根本的东西得不到证实,拿什么去说《周易》是正确的、科学的呢?如果最基本的东西都不能证实, 如何向不了解《易经》的人去说明《易经》的正确性呢?又怎能不让那些对《易经》不怀好意的人去诬蔑和破坏《易经》呢?研讨《易经》就要用科学的分析方法,不要死搬古书上的原话,而要正确的吸收古书上的内容。只死搬古书上的东西,等于没学《周易》,只有用《周易》的精髓思想——与时俱进,承前启后、继往开来,才能用正宗的易道指点人生,才能在真正意义上弘扬和发展《易经》。现在在网上能看到有些人,刚刚有了点一知半解的雕虫小技,便堂而皇之的自封起了“某某大师”,且“以其昏昏,使人昭昭”的传经布道,这种《易经》界的混乱现状实在令人担忧。

《易》曰:“天下何思何虑?天下同归而殊途,一致而百虑。”二十一世纪的易学研究,关系到中国文化和人类文化向何处去的重大问题,关系到天下“一致而百虑”的终极关怀问题。当代中国易学研究者肩负着“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,的历史使命,“天行健,君子以自强不息”,我们要为新世纪的人类文明,作出新的贡献,就必须以科学的态度去正本清源、去伪存真、求真求实,决不能一知半解,人云亦云,误人误己。

论阴阳五行与天干地支

五行即:木、火、土、金、水。这是上古时代,我们的祖先将世上的一切物质归属于五大类:凡是植物及其制成品,不论是树木花草,庄稼苔藓,也不管生长在陆地还是水中,统归属于木;凡是发光发热的物质为火,包括太阳,民间用火,电能和动物体的静电荷;所有的高山平原,砂石土块,以及灰尘都为土;含有金属元素,包括有色和无色金属制成品为金;一切流动的液体统归水,包括部分气体。

所谓天干:就是十天干,即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

用数字表示为:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。

十天干与五行及方位的关系是:东方甲乙木绿色;南方丙丁火红色;中央戊己土黄色;西方庚辛金白色;北方壬癸水黑色。

十二地支,就是十二生肖:即子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。其方位及五行属性是:寅卯东方木;巳午南方火;申酉西方金;亥子北方水;辰戌丑未四土,分别是东南、西北、东北、西南,这就是四面八方。

数有奇偶之分,奇数为阳,偶数为阴,阴阳是普遍存在的自然现象,如太阳为阳,月亮为阴,地球表面为阳,地下为阴,所有的物体正面为阳,反面为阴,动物界雄性为阳,雌性为阴。就以大树为例:树冠为阳,根系为阴,树叶正面为阳,背面为阴。

我国从有文字以来,就用天干地支纪年,天干甲与地支子,为第一年,然后便是乙丑、丙寅、丁卯依次顺延。十天干与十二地支相配,十与十二的最小公倍是六十,因此每六十年轮回一个甲子。取名六十花甲子,至今已有78个轮回,干支不仅用于纪年,人名用的也很多,有平民百姓,有帝王将相,商朝共传三十一王,其中三十王取名于天干。

阴阳五行是自然界存在的物质,数字是用来记录物质分类的符号,是人类改造自然的一种手段,没有任何奇怪的现象。在高科技发达的今天,却有人连起码的常识也不明白,硬把阴阳五行天干地支说成“封建迷信”,这是愚昧无知的表现。他们对于什么是“封建”,什么是“迷信”都弄不懂。所谓“封建”,无非是封建社会的意思,封建社会其特点有二:一是封建制度,君王独尊,金口玉言,帝王说错了也是圣旨,臣民也要照办。在民间是族长制一言堂,族长说的不对也得去干;二是旧礼教:男尊女卑,三从四德,三纲五常。这些陈规陋习早已随着封建社会的破灭而被人们抛到垃圾堆里去了。至于“迷信”二字,应当有分析:“信”字为人言,人言有实,有虚,有真,有假。应当辨明真伪再信,切不可盲从。信字可组成信仰、信奉、书信、相信、信任等词,在社会交往中,树立信任感是做人的基本准则,对于符合客观事实,符合自然规律的言论和行为,就应当坚信不移;“迷”字有迷恋、迷失、迷糊等词,“迷”字是八十八加走之,说明一老者身体很健康,八十八岁高龄还能走动,只是思维出了点问题,正八、倒八分不清,头脑糊涂,如果信到迷失方向的程度,不辨是非,不分青红皂白的追随,那是十分危险的。必须头脑冷静,“相”字下面加一“心”字,对于任何事物都要用“心”想一想,看是否符合实际,是否真有道理。迷信还有宣扬鬼神之意,是说阴阳五行、天干地支、《周易》、《八卦》是有神论,是封建社会的产物,这是误解!是天大的笑话,八卦图就是证据。《周易》是祖先留给今人最宝贵的遗产之一,居五经之首。相传八卦是三皇之一的伏羲氏所作,三皇处在新石器时代,距今约七、八千年左右。《八卦》延续到夏朝叫《连山》,商朝叫《归芷》,到了周朝,文王演《八卦》调正卦位,定名《周易》。“易”乃移也,运动之意,变化之象。世间的一切事物都有两重性,都在不停顿的运动变化。阳极变阴,阴极变阳,周而复始,永不停息。这就是唯物主义者观察事物的基本出发点。

《八卦图》已被全世界知名学者公认为无字“天书”,无不赞扬我们祖先的英明才智。南韩的国旗就是八卦图(只用了乾坤离坎四个卦象)。可叹!我们自己却对八卦产生诸多误解!愧对祖先。现在将八卦图分析一下,看看鬼在那里?神在何方?

八卦图的中央是黑白阴阳二鱼,名曰太极图,太极是地球脱离太阳后运行的一个阶段,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。两仪就是阴阳二气。白者为阳,上升到太空形成大气层,黑者为阴,下沉为地球表面,这是地球脱离太阳后,演化的标志。

太极图的外围是八个卦象。《八卦》是由阴阳符号组成,一条长杠为阳,两条短杠为阴,名曰爻(读夭)。符号产生的年代无从考究。据史学家推论为当时记录事件的一种文字,其推论有一定道理。

乾卦,代表天、父、长辈人,有阳刚之气。

兑卦,代表泽,少女,润泽大地,滋生万物。

震卦,代表雷,长男,有雷霆之势。

坤卦,代表地,母,老妇,柔顺之意。

艮卦,代表山,少男,表示前进受阻,停止不动。

巽卦,代表风,长女,流动之意。

离卦,代表火,中女,炎上之象。

坎卦,代表水,中男,坎乃陷也。

从阴阳五行,天干地支到八卦所代表的物质,都是自然界现实存在的,哪里能找到鬼神的影子?

《易经》的卦爻辞中确实有“用神”和“官鬼”的字样,须知这里的“神鬼”,不是神灵和鬼怪,“用神”是指喜用的五行,例如喜金,金就是用神;喜土,土就是用神。至于官鬼的“鬼字”则是对自身不利的事情,如测疾病,指的就是病魔,测追捕指的就是犯罪分子。对于民间的神汉巫师,他们利用人们相信鬼神的心理,编造出一些顺口溜,盗用《易经》的名义,装疯卖傻,欺人骗钱,其实他们根本不懂《易经》。

人所共知地球是太阳系的一颗行星,在万有引力的作用下,不停顿地进行自转和公转。地球以外是浩瀚的宇宙星系。人是地球上的灵长类动物,在遵循自然规律的前提下,依靠双手和大脑,改造自然环境。利用自然资源为人类造福。须知“愚昧”是人生最大的悲哀,愚昧者不懂得科学知识又不认真学习,有的人天天喝水,却说不清水的成分和特性。这种人只会道听途说,信口开河,以讹传讹,睁着眼睛说瞎话。

劝君还是多读点历史书籍,明确华夏炎黄子孙,是世界上最聪明的人种之一。学点自然科学知识,认真阅读《易经》原本,读懂了,再想一想,查一查《周易》是不是宣扬有神论。

黄帝内经:阴阳五行

应用它的哲学的内容,来作为方法论和认识论。分析问题和认识问题的方法。从哲学的角度来探讨。

它不单是个哲学问题,不单是个思想方法问题,认识方法问题,还有呢,它和医学理论密切结合起来,而成为医学理论的组成部分。还有这样的意义。

所以阴阳五行学说,引用到中医学里面来,它是这么两个作用。一是作为方法论,认识问题,解释问题,说明问题的方法。第二个问题就是成为医学理论的一个组成部分。从而应用阴阳五行这个理论,来指导医疗实践,也就是说诊断疾病、防治疾病这样一个作用。

当然,我们在上篇《绪论》当中提到的,把阴阳五行是放在医学基础里面,是放在哲学里面来介绍的,那么在这里呢,在中篇里,它既是医学基础的哲学部分,又有医学的具体医学内容。医学理论部分。关于阴阳五行学说,在《黄帝内经》这本书里面,可以说162篇当中,每篇都渗透着它的思想。而专题讨论阴阳五行学说的文章,也有若干篇。比如我们在本章前言当中所说的《阴阳应相大论》,《金匮真言论》,《阴阳离合论》等,这些篇都是专题讨论阴阳五行的问题。当然,它讨论阴阳五行问题,也离不开天、地、人,离不开一些问题,这是专题讨论阴阳五行的专篇。还有很多的篇,我刚才说了,都含有阴阳五行的内容。其他的散在其他各篇当中。我们教材在这一章里面,主要是选节了,或者摘要了《素问。阴阳应相大论》,《素问》脏气法时论》和《素问。六微旨大论》当中的一部分内容。这是本章它所介绍的内容.选了三篇当中的一些段落。

节选《阴阳应相大论》的四段。我们现在把它分段进行讲解。

阴阳的概念与应用

第一段,也就是教材27页,这一段讲阴阳的概念与应用。这是讲阴阳的功能问题,当然也涉及到应用问题。实际上阴阳大论这一篇很多内容都涉及到应用问题。我现在把这第一段读一遍.

黄帝曰:阴阳者,天地之道也。万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。故积阳为天,积阴为地,阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。阳化气,阴成形,寒极生热,热极生寒,寒气生浊,热气生清,清气在下,则生飧泄,浊气在上,则生嗔胀,此阴阳反作,病之逆从也。故清阳为天,浊阴为地。地气上为云,天气下为雨。雨出地气,云出天气,故清阳出上窍,浊阴出下窍,清阳发腠理,浊阴走五脏。清阳实四肢,浊阴归六腑。

这一段是阴阳学说的一个重要的论述。所以应该是把它熟记,或者把它背下来。这是当中医都应该知道的东西,下面我把它逐字逐句进行一些讲解。先说这题目,叫“阴阳应象”,阴阳就是阴阳了,不必再解释了,大家在中医基础理论里也讲了多遍了,既是古代的哲学,刚才我们提到的一个思想,是讲的对立统一的问题,阴阳有很多的规律,当然本篇下面也讲,阴阳的几个基本内容。“应象”是说阴阳与宇宙,也就是天地,阴阳和宇宙天地万物之象相通、相应,所以的事物都应该有其象,而这个象都和阴阳是相通的,因此可以说,用阴阳可以接受世间万事万物,用它来分析、认识和解释,世间的万事万物。所以这个篇名的意思,就是讲的是阴阳与天地万物之象,相通相应的问题。我们在这里是选了几段,刚才我说了第一段,刚才我读的第一段,可以用阴阳的概念与应用来加以概括,或者来提要。

因为《黄帝内经》这部书,主要的是用黄帝和他的臣下,岐伯、雷公、少师等,对话的形式写成的,所以多半都是这样一种体例,也有一些篇没有对话,不多,少数的一些篇章不采取对话的形式,但是呢,不采取对话的形式,也不影响采取问答的形式,这个多半是黄帝和岐伯等人,对话的形式写成的。所以开头,“黄帝曰:”那就等于黄帝谈到这个问题了,说“阴阳者,天地之道也。”天地就是宇宙自然,道就是讲的规律,天地之道就是讲的宇宙自然界的规律是什么?就是阴阳。或者说阴阳就是宇宙自然界的规律。

“万物之纲纪”,纲纪是提挈事物者,大者为纲,小者为纪。也就是说,用阴阳可以提挈世间一切事物。我们讲什么问题,分析什么问题,或者说什么事,都讲的用提纲挈领,什么才能作为分析、认识一切事物纲领呢?那就是阴阳。所以说阴阳是万物之纲纪。

“变化之父母”,世间事物一切事物都是在不断地运动变化当中,这是“内经”的基本观点,我们在讲前面《绪言》的时候,也已经谈到了。《内经》理论体系的学术特征之一,就是从变化的角度,当然从医学来讲是掌握生命规律。从原则上来讲,从哲学的观点来讲,那就是变化。一切事物都在变化。变化出于什么地方呢?变化是怎么出来的变化呢?还是出于阴阳。所以“变化之父母”。父母就是所由出也,所由生也。怎么生的呢?父母所生的。一切变化都是出自于阴阳。

“生杀之本始”,生就是生长,杀就是消亡。不管是生长还是消亡,最原本的,最根本的是什么?还是出自阴阳。阴阳是一切事物产生,乃至消亡的本源所在。

“神明之府也”,神明可以说变化莫测者谓之神明。变化莫测谓之神明。也就是说世间的一切事物,有的我们是认识清楚了,有的我们目前,甚至永远,还没有认识清楚的东西都是有的。那些微妙的变化,那是变化莫测。都是尽管那些我们认识清楚的也好,我们目前还没有认识清楚的也好,其中的不断变化有一点是可以肯定的。那就是说都是出自于阴阳。所以叫“神明之府也”。府是府库,是储藏的意思,也是所出的意思。神明出自哪?这些微妙的变化,变化莫测的东西是出自什么?出自于阴阳。因为是这样,一下子就联系到医学里面来了。

“治病必求于本”,这个治病就包括诊、治疾病了。诊、治疾病必求于本,本,这个“本”是阴阳。因为前面讲了,“阴阳者,天地之道也。万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。”所以下面接着说“治病必求于本”,那个本,当然是讲的阴阳。这个治病,实际上包括诊、治都在里头,当医生的这个知识、技术,都应该含在里头了。诊治、防治这些个技术和方法和指导思想,都必须求之于本。求之于阴阳。

当然后世有所引申,“治病必求于本”,说“本”是什么?“本”是证候,“本”是病因,那是后来的解释,但是对于《阴阳应相大论》本篇来讲,治病必求于本的“本”就是讲“阴阳”。

下面又说,“故积阳为天,积阴为地”,下面就具体讲了,阴阳是怎么回事?具体的阴阳又是些什么呀?它是在就是这些个问题,纲领性的,从大的方面来举一些例子来说明,什么叫阴,什么叫阳,阴和阳在性质上有什么不同?“积阳为天”,积就是积累,积累得多了,天是什么?天是阳积累得多了,或者说天是由于阳气积累所形成的,天是清天,阳是清阳之气,清阳之气上升,积累最大的是什么?最大的是天。积阴为地,地是什么?地是阴气所积累而成的地,清阳是天,浊阴是地,天是清天,地是厚土,所以天是积阳而成,地是积阴而成,所以清天厚土,这就反映阴和阳。最明显的,是阴和阳。

再有,从性质上讲,“阴静阳躁”,阴的特点是主静,安静、平静,阳的特点是躁,躁动、兴奋,这都是一对一对的。没有对立就谈不上阴阳,天和地是对立的,动和静,静和躁也是动和静,是对立的。这才有阴阳可谈。这也反映出来阴阳两者是不可分,既对立又是统一的这样的关系。所以没有说尽是阴,没有阳了,那不可能,凡是说静的时候,相当的就是动,就是躁,躁就是,所以阴的性质是主静,阳的性质是主动。

“阳生阴长,阳杀阴藏”有多种解释。我在这里先把它初步顺一下。就阳主生发,相对而言,而阴主壮大,生长壮大,阳主生发,阴主盛长,或者盛壮,下边阳杀阴藏,阳主肃杀,或者说收敛,肃、杀也就是收敛的意思;而阴主潜藏,生和长看来是都属阳,但是相对而言,阴阳中还有阴阳。所以生又是阳,长又是阴。杀藏本来都属于阴,但是阴阳中还分阴阳,所以杀藏相对而言,杀就属于阳,藏就属于阴。举例来说,具体来说,春生夏长,秋收冬藏,那么也可以解释这句话,阳生阴长,阳杀阴藏,就是春生夏长,秋收冬藏。当然到后边,我们还具体分析这句话,还有不同的解释。

我在《绪论》当中曾经提到,对《黄帝内经》当中一些段落,一些个句子,甚至一些文字,可以有不同的解释,它符合《内经》理论体系,符合临床实际,不同的就是都是合理的,都有其合理性。在这里,对“阳生阴长,阳杀阴藏”,我是这样初步做了解释。下面咱们还要具体分析。

“阳化气,阴成形”,阳的特点是主动,是主气化的作用,阳可以化为气,阳性热,所以可以化气,阴性寒,阴性凝敛,阴性静,所以阴可以凝聚而成形。动则化而为气,静则凝而成形,凝聚而成形,就是阳有化气的作用,阴主静,有凝敛成形的作用。

“寒极生热,热极生寒”,寒就是属于阴,热就是属于阳,寒极而生热,阴极而生阳,这里谈到有一种转化的问题,阴阳可以转化,阴发展到极致,在一定条件下,它就可以转化为阳,当然,古时候没有讲一定条件,但是还用“极”来说明了,物极必反,物极必反也是古代的一种认识方法的基本认识,物极必反,否极泰来,生活当中随便说说而已的话,叫乐极生悲,那不都是物极必反的意思吗?阴,寒属阴,阴极而可以生热,化生为阳,同样的,阳极而生寒,而转化为阴。比如说一年四季,春温夏热,热到极点就开始转为凉,转为寒,寒,寒冷到极致,也就是冬至,就开始温暖,上升上升,对不对,逐渐又转化为温,转化成为热,所以有寒极生热,热极生寒,这样的阴阳转化。就自然界来说,一年四季来说,不是也是在这样的转化吗?

“寒气生浊,热气生清”,同样的,寒属阴,寒的性质有凝敛的性质,所以生浊,凝敛就是凝聚了,凝聚而成为有形之物,所以是浊,相对而言,热气生清,也就是前面所说的阳化气,阳热值气就产生轻清之气,所以“寒气生浊,热气生清”。本来呢,清,清阳之气相对而言是应该在上,“积阳为天”嘛,浊阴之气,相对而言应该位置在下,“积阴为地”。

“清气在下,则生飧泄”但是相反的,如果说是清气在下,那不单是举自然界,举一切事物,一下子就联系到人体了,联系到人体的话,清阳之气也应该在上,但是如果清气在下,就要生飧泄,飧泄就是完榖不化,腹泻,飧字之意就是水榖相合,就是水榖合起来,并没有消化,所以飧泄是讲的完榖不化。这个清气在下,则生飧泄,是指的人体内的清阳之气应该在上,应该上升反而下陷,反而在下,这样的话,可以出现完榖不化的腹泻。实际上,具体到医学,生理上,病理上来讲,这是讲的脾气虚,脾以升为顺,大家所熟悉的,脾属阴,但是脾气以升为顺,清阳应该上升,如果脾阳不升而下陷,而虚,脾虚,可以出现完榖不化的泄泻。

“浊气在上,则生嗔胀”嗔胀就是脘腹胀满,浊气是指的,在这里具体而言,是讲的水榖之气,水榖糟粕之气,换句话说,胃中之气,这都可以相对而言,叫做浊气。这是对脾胃的清气而言。水榖、胃气这些,都可以叫做浊气。应该怎么样呢?正常的时候,浊气在下,浊属于阴,刚才我们说了,脾以升为顺,胃以降为和。清阳应该上升,脾气,胃气属阴,胃气以降为和。但是如果胃气不降,反而在上,浊气在上,反而上逆,反而不下降,那么就可以出现脘腹胀满,消化不良,腹部胀满,胃脘不舒,这些症状。那因此我们联系到临床很方便,所以说治疗脾虚腹泻的话,那是由于中气虚陷,应该补气,应该升举清气就是,胃脘不和,浊气不降而嗔胀,膨闷胀饱,那应该和胃,和胃就是将降胃,什么药能降胃?那寻找降胃药,反正“辛甘发散为阳,酸苦涌泄为阴”,通过往下降的药。从治疗原则上来说,从生理上、病理上,一下子联系到治疗上,这都是很顺理成章的事。说“浊气在上,则生嗔胀”。具体到人体上,浊气在上,嗔胀就讲的人体的嗔胀,那是讲胃气不降。

“此阴阳反作,病之逆从也”上面所讲的这些是什么呢?这是属于失常的一些现象。包括人体失常的现象。这是阴阳反作,阴阳相反了,阴阳相逆了,顺理的时候应该清阳在上,浊阴在下,清气上升,浊气下降,它反了,所以叫“此阴阳反作,病之逆从也”逆从,在这里是个偏义复词,虽然说是“逆从”,但是还是偏于逆的意思。也就是阴阳相反了,阴阳逆乱了,这是一种逆的,逆乱的现象。

“故清阳为天,浊阴为地”,这清阳为天,浊阴为地,和前面我们所讲的,“积阳为天,积阴为地”意思是一个意思。也无非说是天生属于清阳之气,浊阴属于地之气,地位浊阴之气。但是下面接着要讲的,那就是讲的“天地阴阳升降的问题”,是讲的阴中有阳,阳中有阴的问题。天为阳,虽然是主上升,但是阳中还要有降。地虽然是浊阴,是主下降的,主潜藏,但是降中它得有升,同时,天之所以有降,是因为有地阴的吸引,地址所以有升,是由于天子阳气的吸引。这是讲的一样怎么一种,阴阳当中还有阴阳,而且阴阳之间相互联系的这样一个关系。不是单纯从表面文字上讲的这些内容。你看,表面文字上,说

“地气上为云,天气下为雨”,对不对?对。这个好像不需要医学专家来讲,水气上到天上就是云彩了,雨是从天上落下来的,这不用医学专家来讲,看来是很浅显,只不过是用浅显的东西、现象,来解释阴阳中比较深奥的道理。地气上为云,天气下为雨,这是一种现实。但是下面具体讲,从这个例子当中具体引申,说

“雨出地气”,雨虽然是天上所降下来的,但是实际上它是出于地气,天所降的雨,这雨是出于地气的,也就是说,地气上升为云,天气才能下降为雨。这就是讲的天地阴阳之间的联系了。没有地气上升为云,天气就不可能下降有雨。两者不可脱离的,同样的,

“云出天气”,云虽然是地气上为云,但是云怎么出来的呢?是出于天气,是由天阳之气的蒸化,地气才能上升为云。如果没有天阳之气的蒸化,地气上升不了成为云。同样的,联系到上面那句话说,雨出地气的话,雨虽然从天气所降的,如果没有地的吸纳,没有,地属于阴,阴的吸纳,这阳也不可能下降,所以此为阳施阴受,是互相联系的。天气下为雨,那看来是属于阳施阴受,因为阳气施泄,往下泄下来了,阴气受纳,阴接受了,地接受了,但实际上是两者相互联系,只有阴的吸纳,天气才能下降。只有阳气的蒸化,地气才能上升,是这样一种关系。那么也就是说,再具体而言呢,天是阳,阳主升,谁说阳不主升,主升,但是主升当中它必须得有降,没有降,老往上飞,那不飞得阴阳决裂了吗?阳老往上升,地老往下降,天地之间那不决裂了吗?就没有万事万物了。所以升当中它也有降,降当中它也有升,这样的话才有阴阳交泰,才有阴阳相合,才有云雨,有云雨才能化生万物。所以这两句话是用自然现象当中最简单的现实,来解释阴阳的比较深奥的理论。

因此,我们在泛泛讲阴阳的时候,可以说阳主升,阳主动,阴主静,阴主藏,阴主降。但是你在深入理论研究的时候,那不单是阳要升,阳它也要降。不单是阴要降,阴它也要上升。之所以升,之所以降,是因为阴阳交互,相互发挥作用。阴阳相互吸纳,阴阳相吸,阴阳相纳,下面又具体的把阴阳问题,联系到人体的生理。

“故清阳出上窍”,人体的清阳之气走上窍,上七窍,耳目口鼻,阳主于上,阳主于升,所以清阳为天,清阳在上,那么人体的清阳之气呢,也要升于上,在人体的液体,排出的一些排泄物来看呢,属于清阳的也出上窍,这是清阳出上窍,出于上敲的那么属于阳气一类。比如鼻涕、眼泪等等。口中的唾液、津液,那都是出于上窍的。相对而言,这就属于清阳。你说那不是液体吗?液体它也是清阳啊,阴阳之中还有医.阴阳嘛!液体对气而言它是属于阴的,但是对于液体还分清,还分浊,清者还算为阳, 下面

“浊阴出下窍”,出下窍是指出于二便,前后二阴的大小便,排出的那些东西,那是浊阴。因为它出于下窍。它是浊阴,所以它出于下窍。这是联系到人体上的代谢分泌的这些物体。这些生理代谢排泄的一些东西。

“清阳发腠理,浊阴走五脏”,这个清阳发腠理,浊阴走五脏可以看作是属于营卫的问题,发腠理之气是卫气,卫气对营气而言,卫属于阳,营属于阴。温分肉,肥腠理,司开合,这是卫气的作用。浊阴是属于营气,营气走五脏,营气行于内,走于五脏,可以用营卫来理解。当然,你说用气血来理解,也可以。气属于阳,发散腠理,血为阴,行于内。而卫主气,营主血。这样理解都可以。所以“清阳发腠理,浊阴走五脏”。

看来第二句的清阳,和第一句的清阳,当然都用的是这个词,具体所指不同。对不对?第一个清阳我们刚才说了,是属于出上窍的涕泪唾液之类,第二个清阳是指的卫气,人身之气。当然浊阴也不一样。第三句,

“清阳实四肢,浊阴归六腑”,这个清阳和浊阴和前面两个又不一样了。这个清阳实四肢是什么呢?是水谷精微之气,或者说脾气,脾所化生的水谷精微之气。所以脾主四肢嘛。水谷精微之气就叫做清阳,由脾所化生的水谷精微之气,充实于四肢。所以脾主四肢,有了水谷精微之气的充实四肢,我们的人体才能正常的运动。清阳充实于四肢。四肢才能够健康正常的运动。浊阴归六腑,这个浊阴就是那个水谷糟粕,大小便,当然排出的才叫大小便,在腑中的,膀胱、大肠、小肠,反正这些水谷的糟粕这些东西,那都叫浊阴,走于六腑的。

这段就是讲了阴阳的影响概念,并且举例子,在人体当中基本的一些现象。在自然界当中一些基本的现象。同时,我们再回过头来,看这个题目的话,它说“应相”,它把阴阳和这些什么升、降、云、雨、杀、藏、动、静、四肢、六腑、腠理、五脏、上窍、下窍,它又把阴阳这样联系起来。来给你解释阴阳的概念。当然也涉及到一些应用问题。

这个“应相”的问题,刚才我们谈到这个题目了,是阴阳于宇宙天地万物之象相通相应,这个“象”可以再补充一下。实际上这个“象”,其实它就是具体的方法,从哲学的方法论来讲的。这是用的取象比类的方法。或者取象类比的方法。这一段是这个,以后这一篇都是用的这种方法。可不是取象类比吗?把云、雨、天、地、浊阴、上窍、下窍,怎么比成阴阳了呢?怎么说它是阴阳了呢?具体的方法,所使用的是一种者取象类比的方法。

【理论阐释】

1. 治病必求于本

就是说诊治疾病在临床应用的时候,当医生,当中医,首先要辨别阴阳,要用阴阳的方法,来认识医学里边的具体问题。所以我们引了《至真要大论》所说的“谨察阴阳所在而调之,以平为期”。那就是治疗疾病,诊断疾病要看看阴阳失调了是在哪失调的?具体部位,阴阳之所在。以平为期,把阴阳调节到相对平衡了,或者说阴阳协调了,这就达到了基本目的。期就是期准。也可以说是目的。

2. 阳生阴长,阳杀阴藏

刚才我在讲这段的时候曾经提到,有不同的解释。我只是说,举例子来说,具体的说是春生夏长,秋收冬藏。说的是“阳生阴长,阳杀阴藏”。我举那个例子呢,就是相当于咱们教材当中的第一种解释,是张志聪《黄帝内经素问集注》的解释。他对“阳生阴长,阳杀阴藏”就是按春生夏长,秋收冬藏来解释的。只不过春夏为阳,阳中有阳,阳中有阴,所以说春夏虽然为阳,但是春是属阳,夏又是阳中之阳(?)。这第一个。

第二个,教材选的是张介宾的解释。《类经》的解释。它是按照阴阳中又有阴阳,但是它具体的是用《易经》的四象,说阴阳中又有阴阳。四象是什么呢?四象的解释也有几种。我现在就是按张介宾的这种说法。这个四象,是说无极生太极,太极生两仪,两仪就是阴阳。阴阳生四象。四象的一种解释是“阳有太阳、少阳,阴有太阴,少阴”就是四象。所以第二个解释,张介宾是按《易经》,说的是阴阳生四象。也就是说阴(阳)中还有阴阳,有太少。阴阳中又有阴阳,又分太少。

第三个,李中梓,李中梓是《内经知要》的作者。在《内经知要》里面的解释,李中梓把这个阳生阴长说成是正常的,阳杀阴藏是变异的。对人体来说,生理的就是阳生阴长,病理的就是阳杀阴藏。自然界来说,春夏就是生长,一切旺盛,那些该凋亡了,就是枯槁了,那他就说是杀藏。也就是说,用正常与不正常,用“治”和“乱”来解释。治就是正常,乱就是失常。李中梓是用治乱来解释“阳生阴长,阳杀阴藏”。

这是关于“阳生阴长,阳杀阴藏”,有不同的解释。我们这里选了三个主要的解释。作为大家学习时候参考,分析问题,这里就包括分析问题,认识问题的方法。我们在学《内经》当中就要注意,学习理论,分析问题,解决问题的方法。

3. 清阳浊阴

清阳浊阴在人体的不同分布与走向。这我在讲课当中,刚才我们在讲解当中,讲得就比较详细了。所以在这里就不再讲了。

这就是我们在讲的第一段当中的原文串讲、注释以及理论阐释问题。这一段当中,下边谈到些问题,就是【临证指要】,在临床上怎么应用的问题。我们教材里头也选了,“清气在下,则生飧泄,浊气在上,则生嗔胀”的临证指要。选了前人的病例,王九峰的医案,选了脾虚泄泻的病例,泄泻就是脾虚泄泻,“清气在下,则生飧泄”。第二段是选的《名医类案》李东垣的病例,那是选的是“浊气不降,而生嗔胀”的病例。用这样两个病例来分析“清气在下,则生飧泄,浊气在上,则生嗔胀”。这是临床最常见的病例。最常见的病,泄泻、腹胀,那么第一个用的是升脾气的方法为主。当然也加了一下疏肝,第二个是以降胃气为主,来治疗这个嗔胀。

黄帝内经阴阳五行对照表

什么是五劳七伤

一、五劳

久视伤血,劳於心也;心劳神损。

久卧伤气,老於肺也;肺劳气损。

久坐伤肉,劳於脾也;脾劳食损。

久立伤骨,劳於肾也;肾劳精损。

久行伤筋,劳於肝也;肝劳血损。

二、七伤

大饱伤脾。

大怒气逆伤肝。

强力举重,久坐湿地伤肾。

行寒饮冷伤肺。

忧愁思虑伤心。

风雨寒暑伤行。

恐惧不节伤志。

长寿歌

少烟多茶。少酒多水。少食多嚼。少盐多醋,少肉多菜。少糖多果。少怒多笑。少烦多眠。少衣多浴。少欲多施。少车多步。少停多动。

精神疗法,又称“意疗”

一、心理治疗的基本要求

1要以科学的态度为基础。

2心里治疗应与躯体治疗合理配合。

3注意家庭、社会因素在心里治疗中的作用。

二、常用中医心里疗法简介

语言疏导移情易性暗示解惑等

三、以情胜情法

1激怒法

2喜乐法

3惊恐法

4悲哀法

四、祝由法语言开导为主的心里疗法,主要适用与妄识、幻想、多疑多虑、惊恐、迷惑等情志方面的疾病。

五、移情法是根据病人不良的情绪表现,通过释疑、顺意等方式,排遣不利的注意力指向二治疗疾病的方法。

六、易性法指通过长期的、有意识的引导,使病人改变不良的认知和情绪活动,改变不良的生活习惯、思维习惯,从而达到“易性”的方法。

适用于性格内向,并兼有自寻烦恼倾向的病人

七、暗示法是采取含蓄、间接的方法,对病人的心里状态产生影响或使病人产生某种信念,或使病人改变情绪状态的一种心理疗法。

暗示法对容易接受暗示影响病人疗效较好。

八、脱敏法即精神脱敏法

是指使患者多次的、习惯性的接触其不能适应的刺激因素,提高适应能力,使其不再对这种刺激因素发生敏感的方法。这种方法不仅有心里活动治疗作用,也具有预防疾病发生的作用,适用于具有焦躁不安、恐惧不宁心里障碍的病人。

具体步骤:

1、先让病人罗列自己全部的焦虑、恐惧体验的项目,并按由强到弱的顺序排列。

2、让病人躺下深呼吸,反复练习如何绑紧和放松每处肢体和部位,直到有了一种总的松弛感,使病人学会松弛。

3、让病人在这种松弛状态下遂一的由弱到强地想象恐怖的情境,一直训练到对抗他们的实际恐怖情境。

九、引导法意念引导法

是指使病人以自身为对象,通过有意识地松弛机体、宁静思远、调整呼吸、将意念停留在人体的某一部位,达到引导气机运行治疗疾病的方法。

适用于忧郁多虑、失眠、虚弱的病人。

十、静心法引导病人静心或卧。在内避免或减少思虑,在外避开或减少干扰,防止情绪波动起伏,使精神清静安宁的方法

适用与思虑劳神过度所致之病。

交感神经和副交感神经的功能

交感神经是在胸腰部,付交感神经是在中枢的颅、骶部。

一、交感神经的功能

可增加机体在紧急或危急情况下的应急能力。

兴奋时:引起机体活动增强,血压上升,心跳和呼吸加快,瞳孔扩大、毛发直立、排汗增加。

同时:胃肠蠕动和肠腺的分泌活动减少。

二、副交感神经的功能

主要是促进机体的体力恢复与能量的蓄积和储存。

兴奋时:肠蠕动及分泌活动增加,呼吸心跳变慢、瞳孔变小,促进排便和排尿活动。

以上是交感神经和副交感神经对运动和分泌纤维而言,它不适用于内脏感觉纤维。

失眠

1交感神经兴奋——便秘:肠蠕动减慢,肾阴虚。

副交感神经受仰制。

五行对应表

肝

心

脾

肺

肾

五行

木

火

土

金

水

五位

东

南

中

西

北

五色

青

红(赤)

黄

白

黑

开窍与

目

舌

口

鼻

耳

其华

爪

面

唇

毛

发

其味

酸

苦

甘

辛

咸

其谷

麦

黍shu小米

稷ji高粱

稻

豆

病在

筋

血(脉)

肉

皮

骨

在声

呼

笑

歌

哭

呻

在志

怒

喜

思

悲

恐

在液

泪

汗

涎

涕

唾

在脉

弦

洪

缓

浮

沉

在季

春

夏

长夏

秋

冬

在气

风

署

湿

燥

寒

在化

生

长

化

收

藏

在时

丑1-3

午11-13

巳9-11

寅3-5

酉17-19

在腑

胆

子时23-01

小肠

未13-15

胃

辰7-9

大肠

卯5-7

膀胱

申15-17

在畜

鸡

羊

牛

马

猪

在道

仁

义

信

礼

智

五变

握

忧

哕(yue)

咳

栗

五臭

臊

焦

香

腥

腐

在物

青龙

朱雀

蚯蚓

白虎

玄武

在人

木母

姹女

黄婆

金公

婴儿

子时23-01→丑1-3→寅3-5→卯5-7→辰7-9→巳9-11→午11-13→未13-15→申15-17→酉17-19→戍时19-21→亥时21-23

补法:顺、向、轻、快、短。泻法:逆、向、重、慢、长。

虚证:体弱久病为虚症。脉盛、皮热、腹胀、前后不通、憋闷。

实证:体壮初病为实证。脉细、皮寒、气少、泄利前后、饮食不入。

辨证论治:实证泻子,泄本人。虚证补母补本人。对应被克正相反。

生:木→火→土→金→水

克:肝→脾→肾→心→肺

情致相声疗法

喜胜悲,悲胜怒,怒胜思,思胜恐,恐胜喜。

怒伤肝,喜伤心,思伤脾,忧伤肺,恐伤肾。

七情之病者,看书解闷,听曲消愁,有胜于服药者矣。

藏

一、心——统摄脏腑。

心者,君主之官也,神明出焉。

二、肺——权衡治理

肺者,相傅之官,治节(节气)出焉。

三、肝——蕴含生机

肝者,将军之官,谋虑出焉。

四、脾——输布四方

脾者,谏仪之官,知周出焉。

五、肾——造化形容

肾者,作强(jiang)之官,伎巧出焉。

六、膻中——疏通气机

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。

俯

一、胆——生发真阳

胆者,中正之官。凡十一藏,取决与胆也。

二、脾胃——受纳分类

脾胃者,仓廪之官,五味出焉。

三、小肠——容纳变化

小肠者,受盛之官,化无出焉。

四、大肠——渗透分类

大肠者,传道之官,变化出焉。

五、三焦——输布真阳

三焦者,决渎之官,水道出焉。

五、膀胱——气化出焉

膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出焉

黄帝内经阴阳五行对照表

五脏

肝

心

脾

肺

肾

五脏之官

将军之官

谋虑出焉

君主之官

神明出焉

谏议之官

知周出焉

相辅之官

治节出焉

作强之官

技巧出焉

五腑

胆

小肠

胃

大肠

膀胱

五腑之官

中正之官

决断出焉

受盛之官

化物出焉

仓廪之官

五味出焉

传道之官

变化出焉

州都之官

津液藏焉

气化则能出矣

三焦

心包络

三焦者,决渎之官,水道出焉

膻中者,臣使之官。喜乐出焉(膻中=心包络)

脉象

肝

心

脾、胃、大肠、

小肠、三焦、膀胱

肺

肾

罢极之本

魂之居也

其华在爪

其充在筋

阳中之少阳

通于春气

生之本

神之变也

其华在面

其充在血脉

阳中之太阳

通于夏气

仓廪之本

营之居也

其华在唇

其充在肌肉

至阴之类

通于土气

气之本

魄之处也

其华在毛

其充在皮

阳中之太阴

通于秋气

封藏之本

精之处也

其华在发

其充在骨

阴中之少阴

通于冬气

凡十一脏取决于胆也。

五脏生成

肝之合筋也

其荣爪也

其主肺也

心之合脉也

其荣色也

其主肾也

脾之合肉也

其荣唇也

其主肝也

肺之合皮也

其荣毛也

其主心也

肾之合骨也

其荣发也

其主脾也

五脏所主

五充(体)

筋

脉

肉

皮

骨、髓

五华

爪

面

唇

毛

发

五窍

目

舌

口

鼻

耳

五脏化液

泪

汗

涎

涕

唾

五脏所藏

魂

肝藏血

血舍魂

神

心藏脉

脉舍神

脾

脾藏营

营舍意

肺

肺藏气

气舍魄

志

肾藏精

精舍志

五情

怒

喜

思

忧、悲

惊、恐

关节分布

两腋

两肘

两髀(髋)

两肘

两腘

脏热分布

左颊红

颜面全部红

鼻红

右颊红

两颧红

舌分布

舌两旁(肝胆)

舌尖

舌中心(肺胃)

舌中心(肺胃)

舌根

气血经脉

注入处

诸筋者皆属于节

睡觉时,血归于肝

诸脉者皆属于目

诸血者皆属于心

诸气者皆

属于肺

诸髓者皆

属于脑

五精所并

精气并于肝

则忧

精气并于心

则喜

精气并于脾

则畏

精气并于肺

则悲

精气并于肾

则恐

精气注入

(五轮)

五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精,精之窠为眼,骨之精为瞳子,筋之

精为黑眼,血之精为络,其窠气之精为白眼,肌肉之精为约束,裹挟筋骨血

气之精而与脉并为系,上属于脑,后出于项中。

肝

心

脾

肺

肾

黑眼

络

约束

白眼

瞳子

风轮

血轮

肉轮

气轮

水轮

角膜、黑睛

眼角的血络

眼脸、眼皮

巩膜、白睛

瞳孔

黄帝内经》脏腑五行对应表

五脏

肝

心

脾

肺

肾

五脏之官

将军之官

谋虑出焉

君主之官

神明出焉

仓廪之官

五味出焉

相傅之官

治节出焉

作强之官

伎巧出焉

五腑

胆

小肠

胃

大肠

膀胱

五腑之官

中正之官

决断出焉

受盛之官

化物出焉

仓廪之官

五味出焉

传道之官

变化出焉

州都之官

津液藏焉

气化则能出矣

三焦

心包络

三焦者,决渎之官,水道出焉。

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。(膻中=心包络)

脏象

肝

心

脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱

肺

肾

罢极之本

魄之居也

其华在爪

其充在筋

阳中之少阳

通于春气

生之本

神之变也

其华在面

其充在血脉

阳中之太阳

通于夏气

仓廪之本

营之居也

其华在唇四白

其充在肌

至阴之类

通于土气

气之本

魄之处也

其华在毛

其充在皮

阳中之太阴

通于秋气

封藏之本

精之处也

其华在发

其充在骨

阴中之少阴

通于冬气

凡十一脏,取决于胆也。

五脏生成

肝之合筋也

其荣爪也

其主肺也

心之合脉也

其荣色也

其主肾也

脾之合肉也

其荣唇也

其主肝也

肺之合皮也

其荣毛也

其主心也

肾之合骨也

其荣发也

其主脾也

五脏所主

五充(体)

筋

脉

肉

皮

骨、髓

五华

爪

面

唇四白

毛

发

五窍

目

舌

口

鼻

耳

五脏化液

泪

汗

涎

涕

唾

五脏所藏

魂

肝藏血

血舍魂

神

心藏脉

脉舍神

意

脾藏营

营舍意

魄

肺藏气

气舍魂

志

肾藏精

精舍志

五志

怒

喜

思

忧、悲

恐、惊

关节分布

两腋

两肘

两髀(髋)

两肘

两腘

脏热分布

左颊红

颜面全部红

鼻红

右颊红

两颧红

舌分布

舌两旁(肝胆)

舌尖

舌中心(肺胃)

舌中心(肺胃)

舌根

气血筋脉注入处

诸筋者皆属于节

(睡觉时,血归于肝)

诸脉者皆属于目

诸血者皆属于心

诸气者皆属于肺

诸髓者皆属于脑

五精所并

精气并于肝则忧

精气并于心则喜

精气并于脾则畏

精气并于肺则悲

精气并于肾则恐

精气注入

(五轮)

五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精。精之窠为眼,骨之精为瞳子,筋之精为黑眼,血之精为络,其窠气之精为白眼,肌肉之精为约束,裹撷筋骨血气之精而与脉并为系,上属于脑,后出于项中。

肝

心

脾

肺

肾

黑眼

络

约束

白眼

瞳子

风轮

血轮

肉轮

气轮

水轮

角膜、黑睛

眼角的血络

眼睑、眼皮

巩膜、白睛

瞳孔

五脏

肝

心

脾

肺

肾

藏

舍

虚

实

肝藏血

血舍魂

肝气虚则恐

实则怒

心藏脉

脉舍神

心气虚则悲

实则笑不休

脾藏营

营舍意

脾气虚则四肢不用、五脏不安

实则腹胀,经溲不利

肺藏气

气舍魂

肺气虚则鼻塞不利、少气

实则喘喝胸盈仰息

肾藏精

精舍志

肾气虚则厥

实则胀

五气所病

在肝为语

在胆为怒

在心为噫

在小肠为泄

在脾为吞

在胃为逆、为哕 、为恐

在肺为咳

在大肠为泄

在肾为欠为嚏

在下焦为水

膀胱不利为隆,不约为遗溺

五精所并

精气并于肝则忧

精气并于心则喜

精气并于脾则畏

精气并于肺则悲

精气并于肾则恐

五脏所恶

肝恶风

心恶热

脾恶湿

肺恶寒

肾恶燥

病发

惊骇

病在五脏

病在舌本

病在背

病在溪

伤

怒伤肝

喜伤心

思伤脾

忧伤肺

恐伤肾

五病所发

阳病发于冬

阳病发于血

阴病发于肉

阴病发于夏

阴病发于骨

五劳所伤

久行伤筋

久视伤血

久坐伤肉

久卧伤气

久立伤骨

五脏之脉

弦

钩

代(缓)

毛

营、石

五邪所见

(重症)

春得秋脉

(肝旺于春,其脉应弦。春不见弦脉,而建毛脉,为肺克肝之象。)

夏得冬脉

(心旺于夏,其脉应钩。夏不见钩脉,而见石脉,为肾克心之象。)

长夏得春脉

(脾旺于长夏,其脉应缓。长夏不见缓脉,而见弦脉,为肝克脾之象。)

秋得夏脉

(肺旺于秋,其脉应毛。秋不见毛脉,而见钩脉,为心克肺之象。)

冬得长夏脉

(肾旺于冬,其脉应石。冬不见石脉,而见缓脉,为脾克肾之象。)

五邪所乱

邪入于阳则狂,邪入于阴则痹,搏阳则为巅疾,搏阴则为瘖,阳入之阴则静,阴出之阳则怒,是谓五乱。

黄帝内经》五行天象对应表

天

干

阳干

甲

丙

戊

庚

壬

阴干

乙

丁

己

辛

癸

天干化合

丁壬

合化木

戊癸

合化火

甲己

合化土

乙庚

合化金

丙辛

合化水

地

支

阳支

寅

午

辰戌

申

子

阴支

卯

巳

丑未

酉

亥

地支三会

寅卯辰

巳午未

申酉戌

亥子丑

地支化合

亥卯未

三合化木局

寅午戌

三合化火局

巳酉丑

三合化金局

申子辰

三合化水局

八卦

震巽

离

艮坤

干兑

坎

五力

动

斥

衡

静

引

星

岁星

荧惑星

镇星

太白星

辰星

数

天三生木

地八成之

故曰其数八

地二生火

天七成之

故曰其数七

天五生土

地十成之

故曰其数十

地四生金

天九成之

故曰其数九

天一生水

地六成之

故曰其数六

气

柔

端

息

高

充

平

成

洁

坚

明

性

暄

随

暑

速

静兼

顺

凉

刚

凛

下

用

动

曲直

躁

燔灼

化

高下

固

散落

藏

沃衍

五化

荣

生荣

茂

蕃茂

盈

丰满

敛

坚敛

肃

凝坚

化

宣平

均衡

齐修

宣明

咸整

侯

温和

炎暑

溽蒸

清切

凝肃

畏

清

寒

风

热

湿

德

和

显

濡

清

寒

政

散

发散

明

明曜

谧

安静

劲

劲肃

静

流源

令

宣发

风

郁蒸

热

云雨

湿

雾露

燥

寒

寒

变

摧拉

炎烁

动注

肃杀

凝冽

眚

陨

燔火满

淫溃

苍落

冰雹

平气之纪

敷和

升明

备化

审平

静顺

不及之纪

委和

伏明

卑监

从革

涸流

太过之纪

发生

赫曦

敦阜

坚成

流衍

分

爱华网

爱华网