西晋

西晋(265—316)是一个朝代名,且具有政治意义,西晋君臣在政治上是得到北魏承认的,这点有别于东晋。晋武帝司马炎于265年取代曹魏政权而建立,国号晋,定都洛阳,史称“西晋”。西晋为时仅五十一年,倘由灭吴始计,则仅三十七年。265年,晋王司马炎称帝,建立西晋;280年,灭东吴,完成统一;316年,为汉国(前赵)所灭。西晋统一仅37年,是魏晋南北朝长期分裂时期中的短暂统一,所谓“昙花一现”。317年,琅邪王司马睿于南方建立东晋,中国进入东晋十六国时期。

中文名称:西晋

英文名称:The Tsin Dynasty

简称:晋

所属洲:亚洲

首都:洛阳

主要城市:洛阳、长安、建业、会稽

货币:圆形方孔钱

政治体制:君主专制政体

国家领袖:晋武帝

人口数量:5000万

主要民族:汉族

主要宗教:佛教、道教

国土面积:615.5万平方公里

政治体制:世族政治

目录

简介 历史 疆域 政治 军事 经济 帝王简介

展开

简介 历史 疆域 政治 军事 经济 帝王简介

展开

编辑本段简介

西晋(公元265年~316年),是中国短暂的大一统王朝。晋武帝司马炎于公元266年正式取代曹魏,国号晋,定都洛阳,史称“西晋”。西晋为时仅51年,如果从灭吴开始算起,则仅立朝37年。 司马昭

公元317年三月(建兴五年)移镇江东的丞相、琅邪王司马睿在建康即晋王位,改为元建武,中原的西晋王朝宣告结束,东晋就此开始。

西晋的开国君主司马炎出身于一个名为河内司马氏的世族,祖父司马懿乃三国时曹魏的大将军、太尉、丞相,其伯父司马师、父亲司马昭都是曹魏时权倾一时的权臣,权势超过君主。而在西晋建立前,曹魏已先于263年灭了蜀汉,两年后司马炎篡魏自立改国号“晋”。西晋代魏后,期间发生西陵之战,终于279年发动晋灭吴之战,280年灭孙吴,结束了三国鼎立的分裂局面,重新统一。

晋朝本身承接了东汉晚期至曹魏期间的割据局面,地方上世族影响力远超帝王。如司马氏本身就是世族权臣,控制曹魏朝廷,并篡魏自立。所以司马炎在篡魏得手后,为免其他世族、权臣效法,便分封了各宗室成员为王,在地方上作为维护皇室的力量。同时又颁布“占田令”,限制世族拥有田地的面积和数量。

西晋乃魏晋南北朝中唯一处于统一的时期。由于魏晋以来世家大族在地方上的影响力不断扩大,地位远超帝王(如司马氏篡曹魏正是),长期以来都令中国处于分裂局面。晋武帝时凭借其威望,又先后分封宗室郡国并都督诸州和实行占田制、荫客制,稍微限制世家大族的无限扩张。但当晋武帝一死,八王之乱,失去了维系统一的重心,又再一次分裂。

同时西晋另一特色是大量游牧部落内迁。东汉以来,大量游牧民族因各种方式被迁入,到西晋时关中和凉州一带的外族已占当地人口一半。这些外族本身都是被世家大族收作奴婢(五胡十六国时君主之一的石勒为例子)。由于迁入人口数目相当多,与关中一带晋人相差不远,形成割据势力,为西晋亡国和五胡十六国埋下伏笔。

西晋时期以仿铸造青铜器的高温烧制的青瓷闻名。西晋墓穴中除了青瓷,还发现有墓穴模型、铜镜等。[1]

编辑本段历史

扫灭蜀国

灭蜀之战是三国后期的吞并战。263年,曹魏实际领袖司马昭决定向蜀汉发动战争,派遣钟会、邓艾、诸葛绪等分东、中、西三路进攻汉中。蜀汉则以姜维为首组成抵抗军,据剑阁天险与魏军相持,魏军不能前进。邓艾遂率精兵偷度阴平攻占涪城,进逼成都。蜀汉后主刘禅不战出降,姜维闻讯后带部投降钟会,兵变不成,自刎而死,蜀汉灭亡,开始了三国时代统一的序幕。

曹魏禅晋

公元266年,曹魏皇帝曹奂禅位于晋武帝司马炎,改元泰始,曹魏灭亡,晋朝开始。

荡平吴国

为了完成灭吴大业,晋武帝在战略上做了充分准备。早在公元269年,他就派羊祜坐守军事重镇荆州,着手灭吴的准备工作。羊祜坐镇荆州后,减轻赋税,安定民心,荆州与东吴重镇石城相距最近,晋军采取了“以善取胜”的策略,向吴军大施恩惠。由于孙皓挥霍无度,部队士兵常常领不到军饷,连饭也吃不饱。羊祜命人向吴军送酒送肉,瓦解吴军。这样,不时有吴军前来投降,羊祜下令说:吴军来要欢迎,走要欢送。有一次,吴将邓香被晋军抓到夏口,羊祜部下坚持要杀掉,羊祜不但不杀邓,

西晋皇帝全图(4张)

而且还亲自为其松绑,把邓送了回去。有时,吴军狩猎打伤的野兽逃到了晋军领地,晋军也把这些野兽送到吴军帐内。正是由于这样的“厚”爱,东吴将领们的心已经一步步趋向晋军。

晋武帝在襄阳一边命羊祜以仁德对吴军施加影响,一边在长江上游的益州训练水军,建造战船。经过长达10年时间的充分准备,公元279年,晋军开始向东吴展开大规模的进攻。为了迅速夺取胜利,晋军分5路沿长江北岸,向吴军齐头并发。第6路晋军由巴东、益州出发,沿江东下,直捣吴军都城建业。20万晋军直扑东吴。东吴守军,在巫峡钉下了无数个锋利无比的、长十余丈的铁锥,在江面狭窄处用粗大的铁链封锁江面。晋军先用大竹排放入长江,晋军在船上载了无数根数丈长的用麻油浇灌的火点燃火炬,熊熊烈火能够把铁链烧断。就这样,东吴长江的防守设施被一个个排除了。

在第6路晋军进攻东吴时,为了分散、吸引守卫建业的吴军兵力,安东将军王浑率一路晋军,由北向南,直取建业。孙皓忙命丞相张悌统率主力渡江北上,迎击王浑,结果沿江东下的晋军乘机攻占了建业。

由于晋武帝准备充分,时机恰当,战略正确,前后仅用了四个多月,便夺取了灭吴战争的全部胜利。从此,东吴的全部郡、州、县,正式并入晋国版图。

公元280年,三国鼎立的局面完全结束了。晋武帝司马炎终于统一了全国,结束了八十年的分裂局面。

太康之治

266年,司马炎篡魏自立,建立西晋,定都洛阳。280年灭吴,王濬送吴主孙皓于洛阳,晋武帝司马炎封他为归命侯。至此,全国重归统一。为开创新的业绩,司马炎以洛阳为中心,在全国采取了一系列措施,逐步使百姓摆脱了战乱之苦,使国家走上了发展之路。 西晋谷仓罐

重视农业生产。朝廷采取措施,从鼓励垦荒、兴修水利、扩充劳动力和加强监督等方面来促进农业生产。泰始二年(公元267年),晋武帝颁布鼓励农业生产的诏令。史料记载,泰始五年(公元270年),汲郡太守王宏认真履行朝廷的旨意,勤恤百姓,疏导有方,督劝开荒五千余顷。当时正遇上荒年,他郡皆闹饥荒,而汲郡独无匮乏。于是晋武帝特下诏褒扬,赐谷千斛。后来,晋武帝还下令修建了新渠、富寿、游陂三渠,灌溉良田一千五百顷。西晋统一后,晋武帝于太康元年颁布户调式,推行占田法和课田法。占田、课田制下的农民,为一家一户的个体小农,他们生产获取的粮食除缴纳田租外,都归他们自己所有。这一制度的推行,极大地提高了农民的生产积极性。

通过上述措施的推行,农业生产很快发展起来,出现了国泰民安的繁荣景象。《晋书·食货志》称:“是时,天下无事,赋税平均,人咸要其业而乐其事。”《晋纪·总论》中反映河洛地区当时经济和社会发展的状况是这样描述的:“牛马被野,余粮委亩,行旅草舍,外闾不闭,民相遇如亲。其匮乏者,取资于道路。”故有“天下无穷人”之谚。

随着经济的发展,人口也迅速增长起来。据《晋书·地理志》记载,太康元年,全国有“户二百四十五万九千八百四十,口一千六百一十六万三千八百六十三”。占田、课田法颁布后的第三年,即太康三年(公元282年),国家“户有三百七十七万”。表明人口数量的增长是相当明显的。

为保持政治稳定,维护统治阶级的利益,晋武帝于太康元年还公布了官品占田和荫人以为佃户、衣食客的制度。法令规定,官品第一至第九,各以贵贱占田。第一品可以占田五十顷,以下每低一品,递减五顷。又各以品之高低,荫其亲属,荫其客户,多者及九族,少者三世。宗室、国宾、先贤之后及士人子孙,也都有这种特权。特权扩大到士人子孙,这是秦汉时世家地主范围的扩大,特别是儒宗这一等级的延伸。

西晋的这些措施,无疑给世族地主在政治上和经济上更多的优厚待遇,还有利于统治阶级利益上的平衡。但士族地主特权过大,助长了他们在生活上和政治上的腐化,同时影响庶族地主的利益和农民的利益。

咸宁六年(280)四月改元太康。在以后的10余年间(280—289),是西晋相对繁荣稳定的时期,社会经济有了较大的发展。西晋政府重视生产,劝课农桑,兴修水利,民和俗静,家给人足,牛马遍野,余粮委田,出现了四海平一、天下康宁的升平景象,史称太康盛世。史家如此描述,“是时,天下无事,赋税平均,人咸安其业而乐其事。”

八王之乱

八王之乱是中国西晋时统治集团内部历时16年(291~306年)之久的战乱。 八王之乱

战乱参与者主要有汝南王司马亮、楚王司马玮、赵王司马伦、齐王司马冏、长沙王司马乂、成都王司马颖、河间王司马颙、东海王司马越等八王。

301年,赵王伦自立为帝,改元建始,惠帝退位为太上皇。三月,齐王冏、河间王司马颙、成都王司马颖三王联合常山王司马乂(后封长沙王)伐赵王伦。五月去除赵王伦及其党羽,惠帝复位,齐王冏专政。302年成都王颖及河间王颙派军讨伐齐王冏,长沙王乂于京城洛阳响应。最后齐王冏及其党羽被除,长沙王乂掌政,成都王颖于邺遥控。303年成都王颖为了去除驻守京城的长沙王乂,联合河间王颙率军攻击洛阳,但被长沙王屡屡击败。304年初洛阳城缺粮,东海王司马越勾结禁军擒长沙王,开城投降。长沙王被河间王将领张方用火烤死,

八王之乱(8张)

成都王颖迫惠帝立其为皇太弟,河间王颙为太宰,东海王越为尚书令。成都王胜利后,班师返邺,政治中心北移。而后东海王越集结各方兵力,挟惠帝讨伐成都王颖。最后失败,惠帝被俘,东海王逃至其封国东海(今山东郯城北),河间王将领张方占领洛阳。

但不久东海王的亲弟并州刺史东瀛公司马腾及幽州刺史王浚联合异族乌丸、羯朱等势力击败成都王。成都王挟惠帝逃至洛阳,投靠拥有关中及洛阳的河间王,最后成都王被废,河间王改立司马炽为皇太弟。305年东海王越在山东再次起兵,西向进攻关中。306年东海王越攻入长安。河间王颙和成都王颖败走,最后相继被杀。东海王越迎惠帝还洛阳,随后惠帝被毒死,豫章王司马炽继位,是为晋怀帝,由东海王司马越专政。八王之乱至此结束。

16年中,参战诸王多相继败亡,人民被杀害者众多,社会经济严重破坏,西晋统治集团的力量消耗殆尽,隐伏着的阶级矛盾、民族矛盾便迅速爆发。

世族摄政

士族,是由东汉以来见于史籍的冠族、甲族、著姓发展而来的,魏晋时由于九品中正制的实行,士族基本上垄断了官位,成为世袭士族,当时著即世族。著名的士族大姓有:东海王氏(始自王朗任魏司徒)、平原华氏(始自华歆仕太尉)、河东裴氏(始自裴潜任尚书令)等。

他们“刻情修容,依倚道义,以就其声价”,崇尚玄学,标榜旷达、逍遥。士族大多拥有庞大的庄园,庄园中心建筑堡垒,四周是良田茂林,果园清泉。庄园里有众多的部曲、佃客,平日辛苦耕作,遇有非常还要保卫城堡。一些大庄园,如石崇的金谷园,规模之大,器物之美,俨然王侯。按理说士族是既得利益者,不该反对西晋政府。但事实上,势力的扩展使他们的野心无限膨胀,想要摆脱皇权的桎梏;声势浩大的流民起义迫使士族们不得不考虑缓和阶级矛盾的可能;而寒族如荀唏的崛起又使他们惊恐不安。

这样的情况东晋末期也有,但当时的士族已毫无魄力,故刘宋建立,而西晋末年,士族势力正盛,所以他们放弃了西晋和中原,在江南建立符合自己意志的新的统治乐园,也就不足为奇了,尽管他们中的很多人在主观上是拥护西晋王朝的。西晋士族分裂中国、葬送西晋的步骤有三:首先是控制江南地区,突出的表现是出身琅琊王氏的大玄学家王衍利用自己太尉的职务之便安插其弟王澄为荆州都督,族弟王敦为青州刺史,自谓“汝二人居于外,而予秉中枢,此狡兔三窟耳”。虽然这位一生夸夸其谈的大士族最终死于敌营,但他的这一安排为日后“王马共天下”(注意,“王”在前“马”在后,“王”是主要的)的局面打下了基础。就这一点上说,王衍于家有功,于国有罪。

与此同时,江南的士族也没闲着。这些周瑜、陆逊的同乡可以不顾中原朝廷的危难,但江南有变他们就不能坐视不管了,于是有钱的出钱,有力的出力,组成一支堪与正规军媲美的武装。江南士族在顾荣、纪瞻等人的带领下独力与起义农民、庶族武士作战,往往扭转战局,赢得“三定江南”的胜利。可见其实力之强,假若纪瞻等人挥军北上,支援西晋朝廷,恐怕历史会有别的写法吧! 其次是寻找合作伙伴(或曰当皇帝的人)。这个皇帝必须有当然的资格,而且无能无权不会给士族专权带来大麻烦。结果士族政治家王导慧眼识“宝”,看中了西晋宗室司马睿,司马睿老先生爵封琅琊王,又无才无势,唯一一个天才儿子司马绍(晋明帝)还身体不好(在位两年多就死了)。于是就被拥立为皇帝(有的士族对这位无能皇帝一时还有抵触情绪)。东晋建立,司马睿成为了中国历史上最平庸的开国皇帝。最后,是彻底告别西晋的时候了。永嘉五年(公元311年),匈奴大军第三次围攻洛阳,帝国到了最危险的时候,而南方诸州的牧丞或拥兵观望或象征性的出兵“勤王”。王敦天天开“嘉年华”,敲着酒壶唱“对酒当歌,人生几何”;王澄带兵从荆州出发,以旅游观光的速度到了南阳,一听荆州刺史山简的军队战败,就跑回长江钓鱼去了。

结果洛阳失守,怀帝被俘(汉族皇帝被胡人俘虏这还是第一次)。接着汉国大将石勒闪击荀唏,青兖沦陷。建兴元年(公元313年),怀帝在平阳遇害,在长安狗延残喘的晋愍帝司马业下令司马睿、刘琨等的共七十万大军分三路合击平阳。结果身为此战主力的司马睿在士族的鼓动下竟抗命不遵,致使西晋王朝的最后一次大反攻流产。建兴四年(公元316年),长安陷落,西晋灭亡。不久,完全代表士族利益的东晋建立,皇权衰微,门阀专政,士族的目的达到了。

走向灭亡

西晋末年的少数民族势力可以分为三类:匈奴是灭亡西晋的策动者,匈奴贵族虽然没有老祖宗称霸草原三百年的雄风,却也有统治中原的野心。羌、羯、氐属于第二类,他们是受压迫的反抗者。羯族原是匈奴控制的西域民族,随匈奴人来到中原后由于生活贫困,很多羯人沦为汉族地主的隶农。羌人的苦难自东汉就开始了,昏聩官僚的压迫歧视导致羌人三度叛乱,叛乱后的羌人又由于狭隘的复仇心理屠杀汉人,接着是官军的大肆镇压而氐人多是“八王之乱”中与汉人一起逃亡的流民。第三类是鲜卑人,他们由于种种原因多在西晋末年对战争持观望态度。尤其耐人寻味的是后来称雄北中国的慕容氏、拓跋氏都是支持西晋政府的,其首领相继被封为大都督和代公,是西晋的盟友。 羌人分布地区

对西晋首先发难的是氐族--李特流民起义和羯、羌的小规模反抗,然后是匈奴贵族的起兵,以下讲一下匈奴的情况:自东汉以来南匈奴基本上是中原王朝的附属国,到了魏武帝曹操执政时,将匈奴的呼厨泉单于留居邺城,派右贤王去卑返回南匈奴将南匈奴分为五部,每部设汉人司马掌握实权,匈奴基本上划入了中央政府辖下。而此时的匈奴贵族也开始学习经史子集,在政府中效力。例如匈奴汉国的皇帝刘渊就曾跟随上党儒生崔游学习,并在成都王司马颍手下供职。他的儿子刘聪也精通汉学,能熟背《孙子兵法》。匈奴贵族虽然在“五胡”中算是过的不错的了,但久居人下毕竟不是“天之骄子”们的作风,他们时刻等待着时机好征服中原,终于,机会来了。“八王之乱”中,并州刺史司马腾与将军王浚联合鲜卑贵族进攻司马腾驻守的邺城,司马腾不敌,刘渊献计说要回匈奴召集骑兵抗衡鲜卑人,司马颍同意。刘渊得以回到匈奴。

永兴三年(304年),刘渊返回匈奴控制下的左国城,与匈奴权贵密谋起兵。刘渊的从祖父刘宣发表了起兵宣言:“昔我先人与汉约为兄弟,忧泰同之。自汉以来魏晋代兴,我单于虽有虚号,无复寸土之业,自诸王侯,亦同编户。今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,之此其时也。左贤王元海(刘渊的字)资器绝人,英武超世,天若不恢崇单于,终不虚生此人也。” 刘渊

也就是说,我匈奴要打倒你西晋,恢复权力,顺便替老亲家汉朝复仇(实际是要夺取中原),谁领着我们干呢?自然是俺大侄子刘渊啦!这一番话搞的匈奴人摩拳擦掌,意图起事。当时,并州境内的汉人大多因战祸而迁徙南下,胡汉势力对比发生重大变化,而并州的官吏们还在热心内争。于是,刘渊称汉王,置白官,打败司马腾,招降山东起义的王弥等人,形成了各族人民共同反晋的巨大浪潮。永嘉二年(308年)刘渊称帝,都平阳。他分别于永嘉三年秋冬遣其子大将军刘聪率石勒、刘曜等进攻洛阳,西晋军队顽强抵抗,匈奴败退。后刘渊死,刘聪杀太子自立,又于永嘉四年冬三攻洛阳。永嘉五年西晋摄政兼最高军事统帅东海王司马越病死,王衍等人竟扔下晋怀帝率十几万大军公开逃跑。结果他们被石勒全歼。七月,洛阳失守,建兴四年(316年)长安失守,西晋灭亡。而匈奴控制了几乎整个中原,长达一百多年的大动乱开始。

西晋是中国历史上一个短命的王朝。自氐族人李特率流民于巴蜀起义,经匈奴刘渊举事,东莱豪族王弥起兵,历十余年混战长安、洛阳相继陷落,建立仅半个世纪的西晋就此灭亡。司马氏父子兄弟数十年经营,可谓苦心;晋武帝一统华夏,可谓威武。如此苦心建立的威武天朝竟短命而亡,令人叹息之余不禁生问:西晋为何而亡?是流民起义,士族背弃,胡族进攻还是自已内乱灭亡了西晋。其中,士族背弃是其灭亡的主要因素。

亡国原因

有很多朋友以为西晋末年和东晋时的主要矛盾一样,都是胡汉之间的民族矛盾。西晋被匈奴人建立的“汉国”灭亡,理由自然是有名的三征洛阳。但是在下以为西晋末年的社会主要矛盾与东晋不同,是阶级矛盾,西晋灭亡的主要原因是士族的背叛。 西晋境内内迁各族

首先,关于西晋末年社会主要矛盾问题,有两点值得注意:

1,西晋是维护士族地主利益的政权,与以往的王朝相比更加反动,对人民的压迫剥削尤为严重。阶级矛盾激化导致了此起彼伏的流民起义。

2,在反晋斗争的前期,其实是汉族穷苦农民与少数民族隶农联合发动起义的。但是到了后来,以刘渊为首的匈奴贵族利用了起义军,将其作为他们掠夺中原财富的炮灰,这可以从匈奴刘宣的话中看出,提出“为汉复仇”的口号就是掩盖自己的真实目的,伪装成反对西晋暴政的正义者,欺骗汉族人民和少数民族贫苦农民。这就说明了当时的社会主要矛盾是阶级矛盾。匈奴贵族的掠夺行径戳破了他们的谎言,激起了汉族人民的反抗,少数民族起义者,如石勒之流,由于历史局限,将阶级仇恨当作民族仇恨,大肆杀戮汉人。西晋的灭亡和东晋的建立又缓和了阶级矛盾。 陶俑西晋时期

因此,在西晋的灭亡后,社会主要矛盾由阶级矛盾转化为民族矛盾。对于士族在西晋末年的所作所为前文已述。这里只想说,“汉国”打了三次才攻克洛阳,即北方晋军在兵少缺粮的情况下仍然可以长时间抵挡匈奴贵族的进攻。假如南方的王敦能拿出几年后东征建康,争权夺利的劲头,纪瞻、顾荣拿出“三定江南”的魄力,全力支持北方,同时革新政治,缓和阶级矛盾,相信鹿死谁手还未可知。然而,士族地主没有这么做,因为这样不能使他们得到最大的利益,因此,他们放弃了中原,选择在南方建立新的统治乐园。

所以说士族背叛是西晋灭亡的主要原因。既然阶级矛盾是当时社会的主要矛盾,那么说士族背叛是西晋灭亡的主要原因,二者不矛盾吗?不矛盾。阶级矛盾激化的原因是士族的骄奢淫逸,阶级矛盾激化的结果导致士族地主为了维护自己利益而放弃西晋,建立东晋,将阶级矛盾转移为民族矛盾。事实上东晋的政治除了个别时期(比如谢安执政时期)之外,并不比西晋清明多少,东晋政权之所以能坚持一百多年,是因为民族矛盾的激化,使得人们不得不维护东晋王朝以抗击北方少数民族政权的袭击。

综上所述,导致西晋灭亡的主要原因是士族的背叛,西晋末年社会主要矛盾是民族矛盾。西晋的灭亡具有深远影响,它标志着中国的“古典时代”的终结,此后几个世纪的分裂混战,给中国人民造成了深重的灾难。也正是在分裂混战中,诞生了无数史诗般的英雄和传奇。

编辑本段疆域

范围

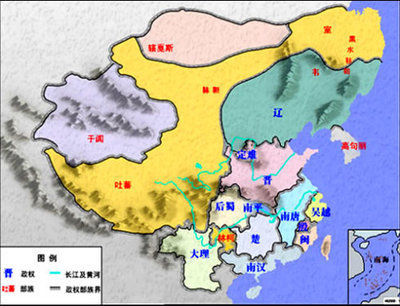

西晋承袭曹魏领土,统一後领有孙吴疆域。疆域北至山西、河北及辽东,与南匈奴、鲜卑及高句丽相邻;东至海;南至交州(今越南北部);西至甘肃、云南,与河西鲜卑、羌及氐相邻。[2]

行政区划

西晋政区制度承袭东汉末期的制度,为州郡县三级制。於三国曹魏时期有司、豫、兖、青、徐、冀、幽、并、雍、凉、荆、扬十二州,灭蜀汉後分益州置梁州。265年西晋代曹魏後,分雍、凉、梁三州之地设秦州,後分益州地设宁州,後分幽州地设平州。280年灭孙吴後得荆、扬、交、广四州,并将荆、扬两州与原曹魏荆、扬两州合并,共十九州。秦州、宁州曾经废止,後来复置。291年分荆、扬州地设江州,307年分荆、江州地设湘州,至此共二十一州。州以下分郡、王国。晋武帝防止野心世族篡位,制定分封制,依人口多寡封国诸王,有大国、次国、小国三种类型(详见晋朝藩王列表)。但诸王仅得租税,王国如同郡县。诸王的军权,主要来自镇守之地。郡、王国以下为县。县大者置令,小者置长。至於公国、侯国,其地位同县[2]。

编辑本段政治

中央制度

西晋的政治制度上承曹魏,别有创新,有些为东晋南北朝所奉行,深刻地影响了西晋一代及其以后的政治。

1.三省制度的初步确立西晋代魏,同曹魏代汉一样,以王朝禅代的方式和平地进行,曹魏时的显贵大都成为新朝的开国元勋。司马炎称帝后,模仿古代名称,杂采近代制度,同时设置太宰、太傅、太保、太尉、司徒、司空、大司马、大将军等名号,号称八公,以宠待勋臣贵戚。其中太尉、司徒、司空虽沿汉魏仍有宰相之称,但除了司徒还拥有掌管州郡中正对士人乡品的品第职权外,与其他五公一样,几乎都是尊宠虚衔。由于曹爽及司马氏父子先后操纵曹魏政权时,都利用尚书机构发号施令,使汉魏以来权力日益上升的尚书机构在西晋时取得了朝廷大政的决策权。尚书台(省)以尚书令、尚书仆射主掌,西晋初尚书台下置吏部、三公、客曹、驾部、度支、屯田六位尚书,后又改置为吏部、殿中、五兵、田曹、度支、左民六尚书,六尚书分掌三十五曹,各曹以郎中负具体责任。尚书台长官尚书令、尚书仆射无论在名义上还是在职权上,都成为协助皇帝处理政事的真正宰相,有时皇帝还特置录尚书一职以委任权宠,全极处理尚书台事务,太常等九卿及地方官员,均奉尚书台命令行事。

曹魏设置的中书省长官中书监、中书令不仅掌管诏令、文书的撰定,而且参议政事,地位、声望都较曹魏时期大为提高。门下省长官侍中、散骑常侍等既保持其在皇帝身边为皇帝提供政策咨询的权力,又获得审查尚书机构上行下达的文案的职权,权力增重,这样,三省基本上取代汉代的三公九卿,成为中央皇帝之下的最高权力机构。

2.分封制的演变分封制是西晋政治制度中一个重要内容。早在魏延熙元年(公元264年),司马昭任相国执掌朝政时,尚书仆射裴秀便奏行五等爵制,分公、侯、伯、子、男五等及县公、大国侯、次国侯、大国伯、次国伯、大国子、次国子、男共八阶,封授勋旧,司马氏党羽 自骑督六百余人皆封 。其中司马懿弟、魏太傅司马孚食邑万户,地位等同于魏宗室诸王,其余县公食邑1800户,封地75里;大国侯食邑1600户,封地70里;次国侯邑1400户,地方65里,以下爵位每降一阶,食邑户数减200户,封地减去5里,至男爵食邑400户,封地10里。裴秀本人即封为济川侯, 地方六十里,邑千四百户,以高苑县济川墟为侯国。属次国侯。

泰始元年(公元265年)十二月,晋武帝司马炎刚即帝位,又改革分封制度。鉴于当时人议论以为曹魏宗室诸王力量弱小,使司马氏才得以顺利取代曹魏,晋武帝将其祖司马懿以下宗室子弟均封为王, 以郡为国 , 邑二万户为大国,置上、中、下三军;兵五千人;邑万户为次国,置上军、下军,兵三千人;五千户为小国,兵千五百人 。司马炎叔父司马干、司马伦、司马亮分别封为平原王、琅邪王、扶风王,弟司马攸封为齐王,均为大国,司马炎叔祖安平郡王司马孚则超越制度,食邑户数多达4万户。司马炎的弟弟、堂兄弟、伯父、叔父、堂伯父、堂叔父同时封王者达27人。司马氏创业的勋臣贵戚均加封进爵,为公为侯,封邑达1万户者为大国,5000户者为次国,不满5000户者为下国,大司马石苞、车骑将军陈骞、尚书令裴秀、侍中荀勖、太傅郑冲、太保王祥、太尉何曾、骠骑将军王沈、司空荀勗、镇北大将军卫瓘均封为公。

泰始元年分封以后,因宗室诸王均留居京城洛阳,未到封国,制度规定的王国军队仍未建立。咸宁三年(公元277年),司马炎因齐王司马攸声望很高,担心身后将出现皇位继承人之争,想让他到自己的封国去,再次制定分封食邑制度。司马宗室诸王封国仍分大国、次国、下国三等,而下国亦 制所近县益满万户 ,三等王国皆置中尉统领王国军队,大国诸王除嫡长子世代继承王爵外,其他儿子均 各以土推恩受封 为公;功臣封公者,封国制度如小国王,亦以中尉领兵,郡侯封国内也可以置1100人的军队。于是诸王多回到自己的封国中,其因职未归封国者,大国置守土100人,次国80人,下国60人。晋武帝曾就这一制度询问中书监荀勖的意见,荀勖认为:诸王当时大多担任各地都督,若让他们各归封国,将使西晋控制地方的力量削弱;而且分割郡县,充实封国,将使被移徙的百姓怨声载道;王国置军,也会削弱国家军队的数量。晋武帝根据荀勖的意见,对都督制作了一些调整,使之与分封制更紧密地结合起来,详见下述。

晋武帝平定江南后,为了将军权收归中央,下令罢减州郡所领军队,少数边郡虽仍有军队,也被大大削减,诸王国军队成为地方主要的武装。太康十年(公元289年),淮南相刘颂又上书,认为诸王封国方圆千里,但军力不足, 法同郡县,无成国之制 , 宜令国容少而军容多 ,增加王国军队数量。

西晋分封制度并未实现晋武帝巩固司马氏政权的初衷,封王们结纳封国内的士族人士,引用在西晋士族制度确立以后难以仕进的寒族士人,形成一个个与中央政权相背离的政治集团,并凭借其王国军队争取自己的利益。晋末八王之乱中,长沙王司马乂、东海王司马越均凭其 国兵 起事,参与最高权力的争逐。

3.都督制的定型西晋沿袭汉魏,地方实行州、郡、县三级行政制度。全国统一后,共分19州、173郡,州置刺史,属官有别驾、治中、从事等;郡以太守主事,若为诸王封国所在,则郡称为国,太守则改称内史,属官有主簿、记室、录事等;大县置令、小县置长,下有主簿、录事史等属员。

为了加强中央特别是司马皇室对地方的控制,西晋将曹魏时已采用的都督制进一步制度化。早在司马氏代魏以前,司马氏子弟即已以都督或监军的身份出镇许昌、邺城、长安等战略要地,为司马炎顺利称帝建晋提供了条件。

西晋建立后,曾试图在宗室诸王封国内建立军队,但初无成效,因此都督制得到广泛推行。宗室诸王及一些功臣被授予都督诸军、监诸军、督诸军等名号,出镇地方,掌一州或数州军事大权。都督若加使持节可以不经禀报朝廷而杀地方二千石以下官员;若为持节则平时可杀无官之人,战时权限同使持节者;假节者可以在战时杀犯军令者。由于都督掌地方军事,州刺史虽拥有将军名号,也只专掌民政。

咸宁三年,晋武帝改定分封制度,遣宗室诸三各归封国。为了解决 诸王已为都督,若遣之国,则阙方任 等问题,按中书监荀勖的意见, 使军国各随方面为都督 ,实行 转封 ,即一方面将诸王都督辖区转到其封国所在地区,一方面将诸王的封国转封到其时本人任都督的辖区内。前者如同年扶风王司马亮改封汝南王,出任镇南大将军、都督豫州诸军事,琅邪王司马伦改封为赵王,督邺城守事,勃海王司马辅改封为太原王,监并州诸军事;后者如东莞王司马乂当时任镇东大将军、假节、都督徐州诸军事,遂改封为琅邪王,汝阴王司马骏因当时任镇西大将军、使持节、都督雍凉等州诸军事,遂徙封为扶风王。诸王封国在其都督区内,使他们得以长期留任,如赵王司马伦坐镇邺城达14年之久。这种诸王封国与其都督区相合的制度在西晋末因政治渐乱,不再严格执行,但都督制本身却并未废除,东晋南北朝各代均加沿用,在东晋成为士族专兵,凌驾皇权的重要手段,南朝各代又借宗室诸王以都督身份出镇地方,来加强皇权,而这种制度在南朝也与西晋末八王之乱一样,成为皇室内部冲突的祸因。

晋惠帝末,由于战乱,州刺史加军号者也得以领兵,置长史、司马等属官,以掾、属分曹主事,西晋末至东晋初,军府掾、属逐渐改称为参军事。

历东晋南北朝,州刺史及一些郡太守例带将军号,设置军府属官,刺史无军号则被习称为单车刺史,于是州既有掌民政,由州刺史从该州人士选任的别驾、治中等僚属,又有由中央尚书吏部任命的长史、司马、参军事等属官,形成州刺史下军事、民政分属不同机构的双轨制。

4.士族门阀制度的形成三国魏初,魏文帝曹丕为了抑制浮华朋党之弊,采纳陈群的意见,郡置中正,根据当地士人的品行、才干及家世评定为九品,作为吏部授人任官的依据,由中央官员兼任的中正逐渐影响到吏部的用人权。司马懿执掌魏政后,又奏置州大中正,中正进一步操纵了士人的入仕途径。到西晋时,九品中的二品(一品从未有人,形同虚设)逐渐取得了作官的优先权,特别受重视,被称为上品,其余各品则被看作是寒士下品。由于中正之职实际掌握在魏晋禅代之际荣宠不绝的官僚贵族手中,士人品评中品行、才干两项已不被重视,唯计门资定品,家世官爵即所谓 门第 、 阀阅 成为品评的主要依据,上品因此基本上由朝廷显宦子弟把持。西晋初年刘毅上奏陈述九品有 八损 说:今之中正,不精才实,务依党利,不均称尺,务随爱憎 , 随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上 ,以致 上品无寒门,下品无士族 。

与刘毅同时的段灼也说:今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。

故据上品者,非公侯之子孙,即当途之昆弟也。得上品的官僚贵族子弟极易步入仕途,而且升迁迅速,他们一入仕,即可担任尚书郎、秘书郎、著作郎、散骑侍郎、黄门侍郎等职闲位重的官职,这些官职也由此被称为 清官 、 清职.晋武帝初年虽多次下诏征用 寒素 ,试图加强皇权对官员选拔的干预,改变寒门下品升进无路的状况,但终难扭转现实。如诗人左思在其《咏史诗》第二首中感叹的那样:郁郁涧底松,离离山上苗,以彼径寸茎,荫此百尺条。世胄蹑高位,英俊沉下僚,地势使之然,由来非一朝。太康元年(公元280年),晋武帝在灭吴之后颁定的 户调之式 中,不仅允许官员据官品占有土地和人口,而且规定 士人子孙亦如之 ,给予在政治上已享有实际权利的 士人 以经济上占有人口并免除徭役的特权。

这样,汉魏以来政治经济势力不断上升的世家大族终于形成为封建地主阶级中一个特权阶层,士族门阀制度因而确立,门阀士族遂成为东晋南朝政治中一种最为活跃的政治势力。

行政区划

西晋地方行政区划承袭东汉末年以来形成的制度,为州、郡、县三级制。三国曹魏有司、豫、兖、青、徐、冀、幽、并、雍、凉、荆、扬十二州,平蜀后增益州,又分益州置梁州。泰始元年(265)西晋代曹魏,初即有此十四州。泰始时,先后析雍、凉、梁三州置秦州、益州置宁州,后又析幽州置平州,太康元年(280)平吴,又得荆、扬、交、广四州,荆、扬两州与原有同名州合并,计十九州。秦州、宁州曾一度废罢,后又复置。元康元年(291),分荆州、扬州置江州,永嘉元年(307),分荆州、江州置湘州,共有二十一州。

三国时魏有十二州,吴有四州,蜀有一州,西晋将吴、魏分治的荆州、扬州合并,得十五州。晋武帝从原凉州中分出了秦州,从益州分出了梁州、宁州,从幽州分出了平州,共计十九州。晋惠帝分荆、扬置江州,晋怀帝分荆、江、广三州置湘州,最终得二十一州。

州仍东汉末及曹魏旧制,置刺史或牧,其辅官有别驾、治中、诸曹从事等。郡的长官仍称太守,而各诸侯王国的长官则称内史。县的长官仍然是县令或县长。但州牧仅为少数,由资望高的重臣担任,设置视人而定,如卫瓘为青州刺史,后加青州牧;东海王司马越为豫州牧。牧秩二千石,刺史为六百石。东汉末以后,刺史还掌握兵权,有都督出镇地方兼刺史之制,西晋不少州也由都督兼任刺史,负责本州军事、民政或邻近数州军事,称号以都督诸军为上,监诸军次之,督诸军为下;使持节为上,持节次之,假节为下,权任各有差别。但有的都督并不兼任刺史。这一时期,亦有单为刺史而不领兵者,称为单车刺史。

州以下为郡、王国。太康中,司州领十二郡国、豫州十、兖州八、青州七、徐州七、冀州十三、幽州七、平州五、并州六、雍州七、凉州八、秦州六、益州八、梁州八、宁州四、荆州二十二、扬州十八、交州七、广州十,共有郡国一百七十三。郡国中,仍吴所置二十五,仍蜀所置十二,仍魏所置十七,仍汉旧九十六,新置二十三。郡置太守。王国为皇子或皇族封地,地位同郡;国置相,后改为内史,由朝廷任命,性质同太守。西晋因曹魏诸王徒有国土之名,而无社稷之实,又禁防壅隔,以致孤立而亡,故在泰始(265~274)初大封同姓诸王。但诸王大都留于京师或出任都督,并不至所封之国。咸宁三年(277)始遣诸王赴国,以平原(治平原,今山东平原南)、汝南(治新息,今河南息县)、琅邪(治开阳,今山东临沂北)、扶风(治眉县,今陕西眉县东北)、齐(治临淄、今山东淄博东北)为大国,梁(治睢阳,今河南商丘)、赵(治房子,今河北高邑西南)、乐安(治高菀,今山东邹平东北)、燕(治蓟县,今北京西南)、安平(治信都,今河北冀县)、义阳(治新野,今河南新野)为次国,其余为小国,分别规定所封户数、领军人数等,实际上未全部实行,诸王仍仅食租税,王国官并不掌握地方政权,“法同郡县,无成国之制”。西晋诸王拥有的很大权力,主要不是源于所辖王国,而是来自领兵出镇地方。

郡、王国以下为县。县大者置令,小者置长。另有公国、侯国,地位同县。

西晋的诸侯王体制与前几朝有很大区别,虽然仍然有自己的封地,但是却不“就国”,而是继续在朝廷任职。于是虽然各王在自己封地的权力与东汉、三国时一样,仅限于财政收入而无任何实权,但他们在朝廷掌握的政权兵权却成为国家权力的重要组成部分。最终,日渐权大的诸王引起了“八王之乱”,导致了西晋的灭亡。

三国时,魏、吴均在其州县境内屯田,设置各级农官管理。西晋泰始二年后,罢废各级农官,或改置为郡县。东汉末约有十四州,一百二十多郡国,县、邑、道、侯国据顺帝时记录为一千一百八十。而西晋太康时有十九州、一百七十多郡国、一千二百多县。但其户口却又减于东汉。两汉时,西域设都护府,东汉安帝始设长史府,以班勇为西域长史,长史驻地不一。魏晋时,据楼兰古城出土魏晋简牍文书,知这时长史府治海头(今新疆若羌东北楼兰古城)。

西晋皇族

1)成都王司马颖派系:刘渊、公师籓(误作公师藩)、汲桑、石勒、王弥

2)东海王司马越派系:刘琨、王浚、代王拓跋猗卢、段匹磾、司马虓、司马模、司马腾、苟晞、刘舆

3)琅琊王司马睿势力(曾属东海王势力):王导、祖逖

4)晋属其他势力:河间王司马颙、张方、刘乔、司马保、王戎

5)观望之六夷势力代表:段务目尘、段末波、段就六眷、慕容廆、慕容皝

6)保据势力:曹嶷、张轨、张寔

以上六大势力终结西晋(号令中原、天下)一朝,以启十六国及后续东晋之华夷动乱。

封爵大臣

郡公

贾充:鲁公

陈骞:高平公

王浑:京陵公

县公

何曾:朗陵公

王祥:睢陵公

郑冲:寿光公

刘禅:安乐公

郡侯

荀勖:济北侯

苟晞:东平侯

县侯

羊祜:巨平侯

杜预:当阳侯

王戎:安丰侯

杨骏:临晋侯

卫瓘:菑阳侯

胡奋:阳夏侯

马隆:奉高侯

编辑本段军事

军队建制

晋的军事制度沿袭曹魏,采用世兵制。晋武帝颁布去州郡兵及封国制,并任众王都督诸州军事。东晋兵制袭用世兵制,并以募兵制补充兵力。由於中央衰落,军力外重内轻,地方方镇较不受朝廷管辖。谢安为了巩固中央,建立北府军 [3]。

西晋军队分为中军、外军和州郡兵,中外军全部兵员都来自军户。中军直属中央,编为军、营,主要保卫京师,有事出征,兵力不下10万人。驻防城内宫殿宿卫、宫门及京城宿卫为宿卫军。驻防京郊,有事出征为牙门军。中军统帅为中军将军,後改为北军中侯或中领军。外军为中央直辖的各州都督所统率的军队,都督一般由征、镇、安、平等将军或大将军担任。州郡兵是地方军备,西晋灭孙吴後,为避免东汉末期诸州割据再度发生,裁撤州郡兵。并改置武吏,大郡100人、小郡50人,用以维持治安。但是实际上取消的州郡兵甚少[3]。

晋武帝颁布封国制,诸王分封郡国,大国三军5000人、次国二军3000人、小国一军1500人(详见晋朝藩王列表)。并任一些王室都督诸州军事,如汝南王亮督豫州、楚王玮督荆州、河间王顒督关中。晋武帝任诸王都督诸州军事是为了提升宗室力量避免权臣专政,但却使得地方宗室掌握军权,权力有逐渐凌驾中央的趋势。西晋都督为持节使臣以督诸军,持节都督分为三级,都督中外诸军事为最高统帅,监诸军次之,都督各州诸军事居末,和将军分统外军[3]。

东晋沿袭西晋军事制度,但已有变化。因为皇权衰微,中军往往有名无实,同驻京师的还有扬州都督所属军队。外军大多由世族的军队组成,统军将领称霸一方,其中荆州军甚至超越中央。东晋多次北伐,确有助巩固偏安之局,但如果方镇具有野心,往往藉此篡位。关於兵源方面,因为战乱军户大减,兵员改以募兵补充,或直接徵兵。其中由北方流民招募组成的北府兵,屡次击败强敌,在东晋後期等级如同中军[3]。

对外战争

1.秦州之战(败)

秦州刺史胡烈讨鲜卑秃树机能于万斛堆,兵败被杀。都督雍、凉州诸军事扶风王亮遣将军刘旗救之,旗观望不进。既而石鉴讨树机能,卒不能克。

2.金城之战(败)

北地胡寇金城,凉州刺史牵弘讨之。众胡皆内叛,与树机能共围弘于青山,弘军败而死。

3.并州之战(胜)

匈奴刘猛寇并州,并州刺史刘钦击等破之。

4.灭刘猛之战(胜)

监军何桢讨匈奴刘猛,累破之,潜以利诱其左部帅李恪,恪杀猛而降。

5.益州之战(败)

汶山白马胡侵掠诸种,益州刺史皇甫晏欲讨之。典学从事蜀郡何旅等谏曰:“胡夷相残,固其常性,未为大患。今盛夏出军,水潦将降,必有疾疫,宜须秋、冬图之。”晏不听。胡康木子烧香言军出必败,晏以为沮众,斩之。军至观阪,牙门张弘等以汶山道险,且畏胡众,因夜作乱,杀晏,军中惊扰,兵曹从事犍为杨仓勒兵力战而死。

6.金城二战(胜)

凉州虏寇金城诸郡,镇西将军、汝阴王骏讨之,斩其帅乞文泥等。

7.破鲜卑(胜)

西域戊己校尉马循讨叛鲜卑,破之,斩其渠帅。

鲜卑阿罗多等寇边,西域戊己校尉马循讨之,斩首四千余级,获生九千余人,于是来降。

8.并州再战(胜)

并州虏犯塞,监并州诸军事胡奋击破之。

9..雍凉大战(胜)

平虏护军文鸯督凉、秦、雍州诸军讨树机能,破之,诸胡二十万口来降。

10.武威之战(败)

杨欣与秃树机能之党若罗拔能等战于武威,败死。

11.凉州之战(败)

五年春正月,虏帅树机能攻陷凉州。

12.灭树机能之战(胜)

咸宁五年冬,马隆西渡温水,树机能等以众数万据险拒之。隆以山路狭隘,乃作扁箱车,为木屋,施于车上,转战而前,行千馀里,杀伤甚众。自隆之西,音问断绝,朝廷忧之,或谓已没。后隆使夜到,帝抚掌欢笑,诘朝,召群臣谓曰:“若从诸卿言,无凉州矣。”乃诏假隆节,拜宣威将军。隆至武威,鲜卑大人猝跋韩且万能等帅万馀落来降。十二月,隆与树机能大战,斩之,凉州遂平。

13. 西平浩亹之战(败)

虏轲成泥寇西平、浩亹,杀督将以下三百余人。

14.辽西之战(胜)

鲜卑寇辽西,平州刺史鲜于婴讨破之。

15. 昌黎之战(胜)

安北将军严询败鲜卑慕容廆于昌黎,杀伤数万人。

16.辽西会战(胜)

是岁,慕容删为其下所杀,部众复迎涉归子廆而立之。涉归与宇文部素有隙,廆请讨之,朝廷弗许。廆怒,入寇辽西,杀略甚众。帝遣幽州军讨廆,战于肥如,廆众大败。

17.辽东之战(胜)

慕容廆寇辽东,故扶馀王依虑子依罗求帅见人还复旧国,请援于东夷校尉何龛,龛遣督护贾沈将兵送之。廆遣其将孙丁帅骑邀之于路,沈力战,斩丁,遂复扶馀。

18.北地大战(败)

匈奴郝散弟度元帅冯翊、北地马兰羌、庐水胡反,攻北地,太守张损死之。冯翊

太守欧阳建与度元战,建败绩。

19.梁山之战(败)

齐万年屯梁山,有众七万;梁王肜、夏侯骏使周处以五千兵击之。处曰:“军无后继,必败,不徒亡身,为国取耻。”肜、骏不听,逼遣之。癸丑,处与播、系攻万年于六陌。处军士未食,肜促令速进,自旦战至暮,斩获甚众。弦绝矢尽,救兵不至。左右劝处退,处按剑曰:“是吾效节致命之日也!”遂力战而死。

20.大破氐众(胜)

张华、陈准以赵王、梁王,相继在关中,皆雍容骄贵,师老无功,乃荐孟观沉毅有文武材用,使讨齐万年。观身当矢石,大战十数,皆破之。

21.中亭之战(胜)

左积弩将军孟观伐氐,战于中亭,大破之,获齐万年。

22.西河之战(胜)

东嬴公腾乞师于拓跋猗?以击刘渊,遂合兵击渊于西河,破之,与腾盟于汾东而还。

23.大陵之战(败)

东嬴公腾遣将军聂玄击汉王渊,战于大陵,玄兵大败。

24.太原之战(败)

渊遣刘曜寇太原,取泫氏、屯留、长子、中都。又遣冠军将军乔晞寇西河,取介休。

25.灭若罗拔能之战(胜)

鲜卑若罗拔能寇凉州,轨遣司马宋配击之,斩拔能,俘十馀万口,威名大振。

26.常山之战(胜)

庚子,石勒寇常山,王浚击破之。

27.河东之战(胜)

北宫纯等与汉刘聪战于河东,败之。

28.平阳之战(败)

汉王渊寇平阳,太守宋抽弃郡走,河东太守路述战死;渊徙都蒲子。上郡鲜卑陆逐延、氐酋单征并降于汉。

29.邺城之战(败)

汉王弥、石勒寇邺,和郁弃城走。诏豫州刺史裴宪屯白马以拒弥,车骑将军王堪屯东燕以拒勒,平北将军曹武屯大阳以备蒲子。

30.壶关之战(胜)

并州刺史刘琨使上党太守刘敦帅鲜卑攻壶关,汉镇东将军綦毋达战败亡归。

31. 魏郡之战(败)

石勒、刘灵帅众三万寇魏郡、汲郡、顿丘,百姓望风降附者五十馀垒;皆假垒主将军、都尉印绶,简其强壮五万为军士,老弱安堵如故。己酉,勒执魏郡太守王粹于三台,杀之。

32.刘渊攻洛(败)

左积弩将军朱诞奔汉,具陈洛阳孤弱,劝汉主渊攻之。渊以诞为前锋都督,以灭晋大将军刘景为大都督,将兵攻黎阳,克之;又败王堪于延津,沈男女三万馀人于河。渊闻之,怒曰:“景何面复见朕?且天道岂能容之?吾所欲除者,司马氏耳,细民何罪?”黜景为平虏将军。

33.壶关攻防战(败)

汉主渊以王弥为侍中、都督青、徐、兖、豫、荆、扬六州诸军事、征东大将军、青州牧,与楚王聪共攻壶关,以石勒为前锋都督。刘琨遣护军黄肃、韩述救之,聪败述于西涧,勒败肃于封田,皆杀之。太傅越遣淮南内史王旷、将军施融、曹超将兵拒聪等。旷济河,欲长驱而前,融曰:“彼乘险间出,我虽有数万之众,犹是一军独受敌也。且当阻水为固以量形势,然后图之。”旷怒曰:“君欲沮众邪!”融退,曰:“彼善用兵,旷暗于事势,吾属今必死矣!”旷等逾太行与聪遇,战于长平之间,旷兵大败,融、超皆死。聪遂破屯留、长子,凡斩获万九千级。上党太守庞淳以壶关降汉。

34.洛阳之战(败)

汉主渊命楚王聪等进攻洛阳;诏平北将军曹武将军宋抽、彭默等拒之,皆为聪所败。

35. 宜阳之战(胜)

聪长驱至宜阳,自恃骤胜,怠不设备。九月,弘农太守垣延诈降,夜袭聪军,聪大败而还。

36. 飞龙山之战(胜)

王浚遣祁弘与鲜卑段务勿尘击石勒于飞龙山,大破之,勒退屯黎阳。

37.信都之战(败)

石勒寇信都,杀冀州刺史王斌。王浚自领冀州。诏车骑将军王堪、北中郎将裴宪将兵讨勒,勒引兵还,拒之;魏郡太守刘矩以郡降勒。勒至黎阳,裴宪弃军奔淮南,王堪退保仓垣。

38.冀州大战(败)

汉镇东大将军石勒济河,拔白马,王弥以三万众会之,共寇徐、豫、兖州。二月,勒袭鄄城,杀兖州刺史袁孚,遂拔仓垣,杀王堪。复北济河,攻冀州诸郡,民从之者九万馀口。

39. 广宗之战(胜)

王浚将祁弘败汉冀州刺史刘灵于广宗,杀之。

40.怀之战(败)

汉楚王聪、始安王曜、石勒及安北大将军越国围河内太守裴整于怀,诏征虏将军宋抽救怀。勒与平北大将军王桑逆击抽,杀之;河内人执整以降,汉主渊以整为尚书左丞。

41.渑池之战(败)

汉河内王粲、始安王曜及王弥帅众四万寇洛阳,石勒帅骑二万会粲于大阳,败监军裴邈于渑池,遂长驱入洛川。粲出轩辕,掠梁、陈、汝、颍间。

42.仓垣之战(胜)

石勒围仓垣,陈留内史王赞击败之,勒走河北。

43. 汶石津之战(胜)

王浚遣鲜卑文鸯帅骑救之,勒退。浚又遣别将王申始讨勒于汶石津,大破之。

44.石勒南下(败)

石勒引兵济河,将趣南阳,王如、侯脱、严嶷等闻之,遣众一万屯襄城以拒勒。勒击之,尽俘其众,进屯宛北。是时,侯脱据宛,王如据穰。如素与脱不协,遣使重赂勒,结为兄弟,说勒使攻脱。勒攻宛,克之;严嶷引兵救宛,不及而降。勒斩脱;囚嶷,送于平阳,尽并其众。遂南寇襄阳,攻拔江西垒壁三十馀所。还,趣襄城,王如遣弟璃袭勒;勒迎击,灭之,复屯江西。

45. 江夏之战(败)

石勒谋保据江、汉,参军都尉张宾以为不可。会军中饥疫,死者太半,乃渡沔,寇江夏,癸酉,拔之。

46. 新蔡许昌之战(败)

石勒攻新蔡,杀新蔡庄王确于南顿;进拔许昌,杀平东将军王康。

47.宁平城大战(败)

石勒帅轻骑追太傅越之丧,及于苦县宁平城,大败晋兵,纵骑围而射之,将士十馀万人相践如山,无一人得免者。执太尉衍、襄阳王范、任城王济、武陵庄王澹、西河王喜、梁怀王禧、齐王超、吏部尚书刘望、廷尉诸葛铨、豫州刺史刘乔、太傅长史庚钅全等,坐之幕下,问以晋故。衍具陈祸败之由,云计不在己;且自言少无宦情,不豫世事;因劝勒称尊号,冀以自免。何伦等至洧仓,遇勒,战败,东海世子毘及宗室四十八王皆没于勒,何伦奔下邳,李恽奔广宗。

48.洛阳大战(败)

汉主聪使前军大将军呼延晏将兵二万七千寇洛阳,比及河南,晋兵前后十二败,死者三万馀人。始安王曜、王弥、石勒皆引兵会之;未至,晏留辎重于张方故垒;癸未,先至洛阳;甲申,攻平昌门;丙戌,克之,遂焚东阳门及诸府寺。六月,丁亥朔,晏以外继不至,俘掠而去。帝具舟于洛水,将东走,晏尽焚之。庚寅,荀籓及弟光禄大夫组奔轘辕。辛卯,王弥至宣阳门;壬辰,始安王曜至西明门;丁酉,王弥、呼延晏克宣阳门,入南宫,升太极前殿,纵兵大掠,悉收宫人、珍宝。帝出华林园门,欲奔长安,汉兵追执之,幽于端门。曜自西明门入屯武库。戊戌,曜杀太子诠、吴孝王晏、竟陵王楙、右仆射曹馥、尚书闾丘冲、河南尹刘默等,士民死者三万馀人。遂发掘诸陵,焚宫庙、官府皆尽。

编辑本段经济

人口

三国末年,蜀国有94万人口,吴国有52万余户、230万余人口,魏国(含蜀国)有94万余户、537万余口,共计146万余户、767万余口。而在大约280年,西晋的户数就增加到2459840户,口数达到16163863,大大超过了三国末年的户口数。显然,不仅是因为战争结束,而且也是因为剥削减轻、登记户口恢复,以及少数民族内附导致人口的增加。

占田制

西晋实行占田制。占田制包括下列内容: 青釉乳丁罐(西晋)

其一,户调式:凡是丁男(男、女16岁以上至60岁为正丁)立户的,每年交纳户调绢三匹,绵三斤;丁女及次丁男(男女15岁以下至13,61岁以上至65为次丁)立户的,纳半数。边郡民户的户调,纳规定数目的三分之二,更远的纳三分之一。

其二,农民的占田和课田:男子一人有权占土地七十亩,女子三十亩。这是应种土地的限额,不是实际授与的地数额。在占田之中,丁男有五十亩、次丁男有二十五亩、丁女有二十亩要课税,这叫课田。每亩课田谷八升。不管田地是否占足,均按此定额征收。

其三,士族地主占田、荫客和荫亲属等特权:一品官有权占田五十顷,以下每品递减五顷,至九品占田十顷。贵族官僚还可以荫亲属,多者九族,少者三族。从一品官到九品官还可以荫佃客十五户到一户,荫衣食客三人到一人。

编辑本段帝王简介

晋武帝(236-290)

266年称帝,在位26年晋武帝司马炎(236~290)。晋朝第一位皇帝。河内温县( 今河南温县西)人。司马昭长子。曹魏末年,祖父司马懿、伯父司马师、父亲司马昭相继控制朝政。魏咸熙二年(265)。司马炎继位为丞相、晋王、大将军,执掌全国诸军事。 同年十二月,司马炎篡夺政权,消灭曹魏。称大晋皇帝 ,太康元年(280)灭东吴,结束了分裂长达半个世纪的三国时代。成为继秦皇、汉祖、光武帝之后第四位统一全国的皇帝。在位期间,封同姓诸王,以郡为国,置军士,希望互相维系,拱卫中央。 晋武帝采取一系列经济措施以发展生产,屡次责令郡县官劝课农桑,并严禁私募佃客。又招募原吴、蜀地区人民北来,充实北方,并废屯田制,使屯田民成为州郡编户。太康元年,颁行户调式,包括占田制、户调制和品官占田荫客制。太康年间出现一片繁荣景象。晋武帝鉴于曹魏末期为政严刻,风俗颓废,生活豪奢,乃“矫以仁俭”,鳏寡孤独不能自存者赐谷人五斛,免逋债宿负,诏郡国守相巡行属县,并能容纳直言。还重视法律,亲自向百姓讲解贾充等人上所刊修律令,并亲身听讼录囚。但灭吴后,逐渐怠惰政事,荒淫无度。他为了巩固皇权而大封宗室。然而诸王统率兵马各据一方,晋武帝死后,诸王为争夺中央权力,内讧不已,形成16年的内战,史称八王之乱。

惠帝(259-307)

290年即位,在位17年

惠帝司马衷,武帝第二子。司马衷是一个白痴。即位后,无力理政,发生诸王为争夺最高统治权的内战,史称“八王之乱”。激化了阶级矛盾和民族矛盾。公元307年,东海王司马越给惠帝吃了碗毒面条,惠帝被东海王司马越毒杀,时年48岁。

怀帝(284-313)

307-312在位,在位6年 西晋世家家谱(顺)

怀帝司马炽,晋武帝第二十五子。司马炽继承了惠帝的烂摊子,并无雄才大略。311年,汉军刘曜、王弥进攻洛阳,晋怀帝被俘;313年被杀于汉国都称平阳,时年30岁。

《晋书》载:①永嘉五年六月丁酉(311.7.13)、刘曜、王弥入京师。帝开华林园门,出河阴藕池,欲幸长安,为曜等所追及。②永嘉七年春正月(313.2.12-3.13),刘聪大会,使帝著青衣行酒。侍中庾珉号哭,聪恶之。丁未,帝遇弑,崩于平阳,时年三十。 所以怀帝是在313年被杀害于汉国都称平阳。

《晋书》评价:无幽厉之衅,而有流亡之祸

愍帝(300-317)

313.6.7-316在位,在位4年

愍帝司马邺,晋武帝之子吴王司马晏的儿子。司马邺即位时才13岁,由琅邪王司马睿,南阳王司马保辅政。汉国军将领刘曜进攻长安,愍帝投降,受尽侮辱,317年被杀,时年18岁。

《晋书》载:①永嘉六年(312)九月辛巳,奉秦王为皇太子,登坛告类,建宗庙社稷,大赦。②建兴元年(313)夏四月丙午,奉怀帝崩问,举哀成礼。壬申(313.6.7),即皇帝位,大赦,改元。③建兴四年十一月乙末,使侍中宋敞送笺于曜,帝乘羊车,肉袒衔壁,舆榇出降。群臣号泣攀车,执帝之手,帝亦悲不自胜。御史中丞吉朗自杀。曜焚榇受壁,使宋敞奉帝还宫。④建兴五年【晋元帝建武元年、前赵麟嘉二年、前凉建兴五年、成汉玉衡七年】十二月戊戌,帝遇弑,崩于平阳,时年十八。

编辑本段西晋世系

西晋 266~316庙号

谥号

姓名

表字

生母

统治时间

年号

陵墓

世祖

武帝

司马炎

安世

—

266-290

泰始 266-274

咸宁275-280

太康280-289

太熙290-290

峻阳陵

德宗

惠帝

司马衷

正度

—

290-301

永熙290年-291年

永平291年-291年

元康291年-299年

永康300年-301年

永宁301年-302年

太阳陵

襄祖

睿帝

司马伦

子彝

—

301

建始301年

—

德宗

惠帝

司马衷

正度

—

301-306

太安302年-303年

永安304年-304年

建武304年-304年

永安304年-304年

永兴304年-306年

光熙306年-306年

太阳陵

仁祖

怀帝

司马炽

丰度

—

307-311

永嘉307年-313年

—

哀宗

愍帝

司马邺

彦旗

—

311-316

建兴313年-316年

—

爱华网

爱华网