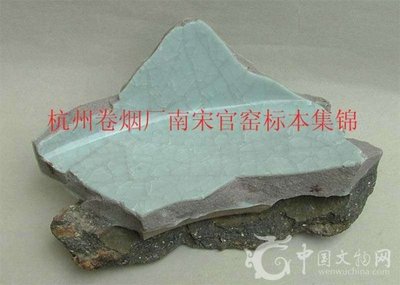

据有关专家认为,南宋王朝长达一百五十多年,决不止两个窑口烧官瓷。修内司官窑窑址于1996年在杭州市凤凰山老虎洞被发现,1996年~2001年经考古调查,发掘出龙窑、釉料缸、作坊、窑具和大量的官窑瓷片,瓷片坑出土的瓷片大多都能复原,与传世南宋修内司官窑瓷器相吻合。

元史记述:1276年,元军灭南宋时,不但将临安宫廷毁坏,还将南宋历代皇陵、重臣墓地等全部破坏,故使现代出土官窑瓷甚稀,造成全世界的南宋官窑传世完整瓷器不足一百件。南宋修内司官窑瓷更为珍稀,它的胎质、胎色和釉质、釉色等,多少年以来,专家们及藏家们都争论不清。杜正贤讲:“胎体呈色大体分为两大类:一类是灰白胎(不含紫金土);另一类是黑灰胎(含紫金土)。釉质似玉的效感,釉主色呈青色,浓淡不一,常见翠青、粉青、灰青、青灰、青黄、炒米黄等颜色。其精品特征为:釉色莹澈,如玉如脂,色以粉青为尚……”

南宋修内司官窑粉青纸槌瓶,高12.5厘米,口径5.1厘米,足径5.1厘米。胎呈灰黑色,质坚细润;器内外满施厚釉,粉青釉色,质如美玉。折平口沿,直颈,美人斜肩,直身内斜收腹,圈口,形状宛如纸槌,故称“纸槌瓶”。

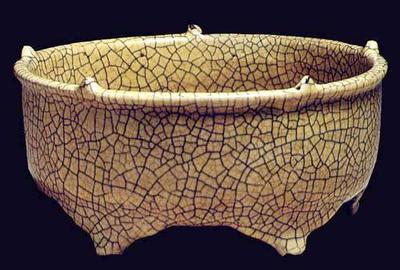

南宋修内司官窑纸槌瓶鉴定特点:一、胎色灰黑,胎泥含有紫金土,细润洁密。二、釉质厚润如玉,釉色如粉青,温润柔和,宝光内蕴。釉内气泡大小均匀,层次丰富,侧视釉面在迎光中慢转,可感釉色变幻无穷,紫红光彩从釉中溢出,绚丽多彩,动人心灵。三、釉面开片自然有力,如旱田之泥裂纹一样;尚有一种釉内无色裂纹(二次开片)如冰裂纹一样,这都是经岁月和器(胎、釉膨胀与收缩)内应力所形成。四、外观造型优美,有汝器遗风。五、纸槌瓶口沿和底足;细观紫口铁足,紫口是经炉内高温烧制时,口沿釉流淌较薄,胎色与釉层所产生的自然效果;铁足是圈足底(刮釉)露胎处由于胎泥含铁量较高,再经炉内气氛烧结时自然产生而造成铁灰色的现象,决非人工刻意加色制作。六、胎与釉之间有一条细细黄白色的矽化线,这是岁月自然陈旧痕迹,亦是鉴定重要依据。

南宋官窑的鉴别

1、修内司

近年来,对宋代官窑的研究,由于北宋的汝窑、钧窑,南宋的郊坛官窑遗址陆续发现而有了较大的进展。对南宋的修内司官窑的研究,因缺乏窑址印证与古文献核实而众说纷纭。因此,对修内司官窑的性质及产品特征的认识,也就含混不清了。

北宋的“汴京官窑”与南宋的修内司官窑的窑址虽然均未发现,但两者是不同的。关于修内司官窑的产地、时代、沿革及其器物的特征,在《坦斋笔衡》中均有详细的记载,此书还指出郊坛新窑与旧窑(修内司)相比,“大不侔矣”。

修内司为官署,隶属于将作监,北宋始置,南宋建炎三年(1129年)诏将作监并归工程,修内司兼统宫廷窑务烧造的瓷器。据文献可知,修内司窑早于郊坛窑,其烧瓷史是短暂的,又因官窑保密,弃窑时作掩迹处理,因此,其窑址至今未能发现。

据《宋史.高宗本纪》记载,北宋亡于宣和末年(1126年),其间高宗辗转驻跸于扬州、常州、越州等地,至绍兴八年(1138年)定都临安才安居下来。其颠簸长达12年之久(靖康元年至绍兴七年)。绍兴十三年(1143年)置建郊坛,高宗作为天子始举行隆重的祭告天地诸神的典礼。在此前17年间的祭奠(靖康元年至绍兴十三年)在建坛前,特别是杂建坛后,宫中用瓷器出自何处?来自旧京是不可能的。北宋亡后宫廷珍宝重器均被金兵掠夺一空。高宗辗转逃亡中,不可能把官窑瓷器携至江南。《建炎以来系年要录》等书有详实记载。所以在这12年中,皇家需采取临时应急措施,烧制宫中用瓷。“袭故京遗制”置窑于修内司,应是这一背景的真实写照。置建郊坛,举行祭典,当时祭器从简情况,在《咸淳临安志.郊庙》中有详细记载:“设祭器九千二百有五,卤簿万二千二百有二十人(原注二十五年,年郊增三十人)祭器应用铜玉者,权以陶木,卤簿应用文绣者皆以缬代之”。说明初建郊坛祭典时,由于缺少铜质礼器,只能以当地生产的青瓷器与竹木器取而代之。根据《宋史.高宗本记》可知,在定都前后的绍兴七年的5月、9月和11月也曾举行过3次大型祭典活动。此时所用礼器,自然亦是陶木无疑。由此可见,至少在绍兴十三(1143年)以前,祭典用瓷以及定都后宫廷用瓷,都需置建官窑烧造,这个官窑应即是文献记载的修内司官窑。

官汝窑、官钧窑遗址得以发掘的原因之一,就是以宫中的传世物为依据而取证的。在宫藏宋代官窑瓷器中,除官汝窑、官钧窑及郊坛下官窑外,还有一个所谓的传世哥窑瓷器,至今未能找到其窑口。其实它的窑口就是修内司官窑。

关于修内司官窑的记载以叶置的《坦斋笔衡》个顾文荐的《负喧杂录》为最早,以明除草昭的《格故要论》最为明晰具体。其它明清典籍中说瓷者盖源于此。《坦斋笔衡》关于修内司窑产品的特征以及建窑始末的记载是明确的。《格古要论》承叶、顾之说,并作重要补充:“官窑器,宋修内司烧者,土脉细润、色青带粉红,浓淡不一,有蟹爪纹,紫口铁足,色好者与汝窑相类。”这段文字极为重要,它实际上道出了“传世哥窑”的本色。不言而喻,只有“传世哥窑”才具备曹昭上述所描述的修内司官窑的特点。“传世哥窑”接近粉红色釉者,如故宫博物院藏宋哥窑葵瓣洗;淡如米黄者,故宫博物院所藏居多,色好者与汝窑相类,故宫博物院所藏双鱼耳最为典型。

《格古要论》在提及哥窑时云:“哥窑色青,浓淡不一,亦有铁足紫口,色好者类董窑。”因为哥窑与修内司窑为两个不同的窑口,故曹昭是分别描述的,它们貌虽相似,其实有别,所以其后的《遵生八签》据此有云:“官窑品格大率与哥窑相同。”“所谓官者烧于宋修内司中,为官家造也……哥窑烧于私家”。这是明确指出了两者不同的“官”、“私”性质。又早在50年代,龙泉大窑发掘结果表明,宫中“传世哥窑”非龙泉大窑所烧。换言之,它不是名副其实的“哥窑”。所谓的“传世哥窑”瓷器的造型,是按宫廷需要设计的,如常见的三足炉、鱼耳炉、乳钉五足炉、双耳五足炉、觯式瓶、胆式瓶等陈设礼器之类,俨然宫廷式样。这充分说明,“传世哥窑 ”为烧制宫廷用瓷官办瓷窑,实物与文献记载的修内司官窑器印证相符。哥窑与龙泉哥窑,两者是有其区别的。

1995年4月10日《光明日报》登载了金志伟、王玉的《修内司窑今何在》一文。该文以文献及遗址存实物为依据,有力地证实了修内司窑的的存在及其窑址所在地。文章作者据文献记载的南宋修内司遗址附近的杭州市内的古中河南段通江桥西侧,拣得两块瓷片,与故宫博物院收藏的所谓“传世哥窑”的双鱼耳炉完全一致。之后,又在古中河南段圣安桥(今上仓桥,此处属南宋皇城御街,与六部相邻),拣得3个齿状的圆形支钉一件,其齿形支钉与垫饼系用1中泥料烧制而成。窑具的出土,揭示了该处是一窑址所在地或距窑址很近的所在。此处地在凤凰山下、万松岭东麓,与文献记载的修内司窑的地理位置一致。1993年9月,笔者又专程到杭,目睹了难得可贵的香炉残片和窑具,同时,又承蒙两位作者陪同在赶往现场调查,很荣幸又获得类似宫中收藏的所谓“传世哥窑”即修内司官窑器的残足一片,再一次证实了修内司窑的存在,这些发现至少可以提示我们对修内司官窑的存在,不能轻易否定。

修内司官窑的支钉制作精工规整,而郊坛制作粗糙,尽管它们都是模印而成的。郊坛官窑的圆饼厚度一般为0.06厘米,3个支钉间距往往不相等,又因圆饼较厚,为了脱模方便,故上小下大的坡度非常明显,值得注意的是,支钉与圆饼是用两种泥料拼烧而成。修内司圆饼的厚度仅0.3厘米,因圆饼较薄,故几乎没有上下下大的坡度。

由文献可知,修内司窑为权宜只举,只为供应南宋建都前的祭典用瓷及宫中用瓷而设,其烧瓷史是短暂的。据宋史记载,绍兴二年置建修正局,主管土木营缮之事,修内司主观窑务当在此时。郊坛建于绍兴十三年,故郊坛窑的建立最早当在绍兴十三年以后,这也即是修内司窑之下限。据此推理,修内司窑时代,当在绍兴二年(1132年)至绍兴十三年(1143年)之间稍后的一段时期。

2、 郊坛窑

郊坛官窑,即是“五大名窑”之一的“官窑”。但是由于后人对《坦斋笔衡》关于官窑记载的误解,陶瓷研究者一般把“五大名窑”之一的“官窑”划分成含有3个窑口的广义概念,即指“忭京官窑”、修内司官窑和郊坛官窑。长期以来,不少中外学者对此种划分的科学性颇有质疑。因为此种分法是与宫中藏品相矛盾,无法与实物相印证。如“汴京官窑”窑址已为黄水淹没,成为历史悬案,故何为汴京官窑器也就无从探究,至于修内司官窑又因缺少窑址印证,对其存在与否,尚且争议颇烈,更谈不上对其器物之研究。而郊坛窑址,尽管发现多年,但学者们所持观点各异。三分法长期以来,既无理论基础,又无实物印证。不过人云亦云,莫明究竟。

宫中传世官窑瓷器,经研究均属于浙江青瓷系统,无法区分南北。曾有试从烧造方法上进行划分,认为北宋的“汴京官窑”瓷器多系支烧,南宋的郊坛官窑系多为垫烧。其实,这两种烧法,均为郊坛官窑所采用,从其遗址发掘情况分析,厚胎薄釉者为支烧,而薄胎厚釉者,则采用垫烧。或曰,以支烧为早,垫烧为晚,此说也不能成立。因为不同的烧造方法是根据不同的器物而定的。底径大而薄者,往往还采用支、垫结合的办法。所以,两种方法绝没有时间的早晚之分,更不能以此划分南北官窑。据文献及考古得知,宫藏传世官窑瓷器中,除官窑瓷器外,“汴京官窑”是不存在的,它实为官汝窑;而所谓“传世哥窑”实为修内司官窑。而只有郊坛官窑的发掘物与宫藏官窑器相符。由此证实,所谓的“五大名窑”之中的“官窑”就只能是南宋的郊坛官窑,别无它属。

郊坛官窑是继修内司窑以后设立的第二座官窑,其窑址在杭州市南郊乌龟山一带,早在本世纪初期,窑址就已经被发现,50年代浙江省文管会对窑址进行了小规模的发掘,1985年又进行了第二次发掘,发现了作坊遗迹及窑炉一座,取得有较丰富的资料,其中有不少发掘物与故宫博物院藏官窑瓷器相符。

发掘证明,郊坛官窑烧制器物可分两大类;一类属于生活用器,有碗、盘、碟、盒、盆、罐瓶等;另一类为陈设用瓷,主要是仿周汉的鼎、鬲、簋、奁等形式的香炉,琮式的瓶、觚、尊、贯耳壶、花口壶、花盆等。两类相比,以烧制生活用瓷为主。然而,在北京故宫博物院与台北故宫博物院所藏官窑瓷器中,却以陈设用瓷居多。这可能因为日用瓷损坏率较高,陈设用瓷损坏率较低的缘故。从瓷器胎与釉的厚薄对比而言,有厚胎薄胎厚釉两类。一般讲碗、盘、蝶杯等小型器皿薄胎者居多。觚、炉、瓶、花盆等较大较高的器物则以厚胎者居多,瓷胎的色泽以灰色为基本色调,其胎是以瓷石羼入少量紫金土配制而成。釉色以青为主,基本上可分为粉青、灰青、米黄三种色调,是以植物灰及石灰、长石、高岭土、石英等原材料配制的石灰碱釉,这种釉的一个最大特点是高温时粘度较大,即在高温下不易流釉,因而釉层可以施得厚些,使器物外观显得较饱满。薄釉一般施一次釉,施釉后以支烧具垫于器底,装入匣钵内烧制。器身全部满釉,仅留有支钉痕。厚釉瓷器大部分是垫饼烧,施釉在2次以上,多者达4次,装烧时往往将圈足底部釉层刮掉,在垫上垫饼,釉层不致粘连而报废。官窑瓷器开片纹形成是由于高温条件下胎与釉的膨胀系数不同所致。这说明,开片纹的产生是瓷器在窑中烧成的过程中自然形成的一种现象。一般讲,薄釉和厚釉产品开片的状态是不一样的,薄釉器开片纹细密者多,厚釉器的开片纹粗稀者多。

4f71beba585e374704bb76f4deea2ffc.jpg (110.91 KB)

562949953422313734.jpg (112.96 KB)

下载次数:10

2011-10-1 23:09

638666722157847138.jpg (84.01 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:09

645703596575263885.jpg (71.94 KB)

下载次数:4

2011-10-1 23:09

712694641033417535.jpg (92.03 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:09

769552586328832469.jpg (84.59 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:09

779404210513878454.jpg (87.99 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:09

844143455156987204.jpg (76.32 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:09

844143455156987226.jpg (81.46 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:09

844143455156987230.jpg (77.99 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:09

1455507104572828564.jpg (82.57 KB)

下载次数:5

2011-10-1 23:09

1863645820803271710.jpg (89.69 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:09

1863645820803271723.jpg (78.25 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:09

1945555039026218811.jpg (77.11 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:09

1951466013536715701.jpg (98.26 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:09

1996502009810191778.jpg (105.92 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:09

2034219656690063054.jpg (105.88 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2034219656690063075.jpg (121.89 KB)

下载次数:5

2011-10-1 23:11

2113032650168736314.jpg (83.07 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2309220708934857951.jpg (102.68 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2309220708934857969.jpg (98.06 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2390004027251387462.jpg (85.55 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2390004027251387512.jpg (86.2 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2390285502228098209.jpg (88.74 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2400700076366379361.jpg (80.71 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2491616493843926354.jpg (83.75 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2579155211600888161.jpg (97.1 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2628131857548567159.jpg (76.16 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2656279355219611766.jpg (83.89 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2688086027587942027.jpg (80.81 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

2691182252331583680.jpg (88.16 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:11

3012908150712779320.jpg (86.54 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:12

3012908150712779344.jpg (87.42 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:12

3065262496380241363.jpg (76.25 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:12

3181230186785700663.jpg (78.54 KB)

下载次数:9

2011-10-1 23:12

3381358895226248717.jpg (92.28 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:12

3675781720865275203.jpg (83.3 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:12

3827496733312041862.jpg (77.41 KB)

下载次数:2

2011-10-1 23:12

2e.jpg (52.19 KB)

下载次数:5

2011-10-1 23:22

观雅艺术馆QQ851555640

1Kq457hHoaG43w==_lj03x7BD1UVO.jpg (29.87 KB)

下载次数:4

2011-10-1 23:23

05.jpg (47.64 KB)

下载次数:5

2011-10-1 23:23

06.jpg (43.57 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:23

...................................

19.jpg (74.16 KB)

下载次数:3

2011-10-1 23:24

爱华网

爱华网