草书之章法虽难以定形,但也有其必应遵循的原则。 气势贯通 蔡邕说: “势来不可止,势去不可遏。 ”要使静止的字活起来,就必须讲“势” 。势是发 展的、流动的、变化的,所以蔡邕认为笔势应来去自然,不可遏止。这“势”就是“血脉” 、 “筋脉” ,是章法气势形成的根源,也是草书章法形成的原因之——。唐张怀罐在《书断》中说得很透彻: “字之体势—笔而成,偶有不连而血脉不断。 ”此言用于小草是最适当的。虽 有时点画不作连写而仍需气脉相贯。一字如此。一行也如此。要能上下承接,左右瞻顾,意气相聚,神不外散。字与字之间的贯气,主要靠上下字之间的欹侧斜正的变化,有揖有让, 递相映带,有时靠势的露锋承上引下,有时靠急速的回锋以含其气,在静止的纸上表现出动态美。清梁同书说“气须从熟中来,有气则自有势,大小长短,下欹正,随笔所至,自然贯 注成一片段。 ”所以气势还需从用笔的精熟中来。若用笔滞凝,神情呆板,拘谨不畅,则必无势可言,贯气更谈不上了,所以书法艺术得势才能得力,得力才能得气,得气才能得神, 草书之作全在神驰情纵,得心应手之间写出精神和气质来。笔势是多变的, “飘若浮云,矫若惊龙”“崩浪雷奔”“百钧弩发”,这些在书法中常见的形容词都是在捉摸不定的动态中 以物喻情的。正是因为草书章法无固定不变之状,所以见之可以自由想像、思游云天。错综变化 草书章法之错综变化难以名状,错综者指字之大小错综、疏密错综、用笔轻重错综,欹 正错综等,怀素《自叙帖》 、张旭《古诗四首》皆极尽错综变化之能事,其章法常以“雨夹雪”喻之。如落叶纷披,令人眼花缭乱,然片片落叶又极规则,规则中有不规则,视觉上是 动的。细审之,每一字又静静躺在纸上,并不曾动,这就是因其错综变化所致的艺术效果。形成草书章法的整体效果是:满纸盘旋,飞舞,内气充盈,十分的传情,十分的浪漫,激情 不可抑止。丁文隽在《书法精论》中精辟地指出: “就一字观之,真之结构密而大草之结构疏,就全幅观之, 真之结构疏而大草之结构密。 ”以人求异之心而论,草书之章法最异,最 能满足人们求异心理的需要,最能吸引人的视线。 虚实相生 草书章法理应“虚实相生”“实”指纸上的点画,也即有墨的黑处。“虚”指纸上点画以外的空白,也即无墨的白处。老子日:“知白守黑” ,是指哲理上的虚实,是对世间万物矛 盾的一种理解和调和的方法。 用在书法上, 就是要调配好黑白之间的关系, 太黑则墨气一团,气闷而有窒息感;太白则凋疏空旷,气懈而有松散感。草书章法中还应有“透光之美” ,其 作品的雅趣往往在“白”的妙用,也就是在“虚”处来体现书法艺术的韵致和高雅之情。邓石如说: “字画疏处可以走马,密处不使通风,常计白当黑,奇趣乃出。 ”在草书章法的处理 上,要“虚者实之”“实者虚之” ,虚中有实,实中有虚,互补互生,使字与字,行与行之间能融为一体,缜密无间。所以刘熙载说: “古人草书,空白少而神远,空白多而神密。 ”空 白多反而显其密,妙在线条的粗细强弱的交替,笔势的开合聚散的变化,字形的大小高低的错杂,构成虚实相生的章法效果。字字相插,行行相争,相争相插处互挤互拥,相让相避处 又遥相呼应,磊磊落落,洋洋洒洒,体现出草书狂放、瑰奇、纵逸的艺术风格。怀素、徐渭的草书最为典型。虚与实是相互对立的矛盾体,对任何一方的失控,就会使矛盾突出。太虚 则疏,太实则闷。但虚实是相对而言的,没有虚就无所谓实,反之亦然。矛盾双方都得依赖对方而存在而变化。故最终还应有所调和,使矛盾的双方违而不犯,和而不同,变而不乱, 作品才会有浑然一体的和谐之美。 若能在草书章法处理上使矛盾在又冲突、 又调和中指挥若定,胸有成竹,使作品能险而不怪,潇洒畅达,超然入胜,毫无雕饰,变化出于自然,新奇仍能守法,斯乃谓之高手。

关于草书结构的造型之解

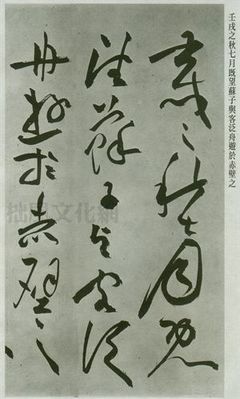

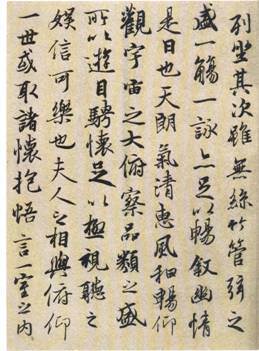

结构造型在草书艺术上有重要地位。它对草书的艺术性和观赏性都能起到很大作用。所谓艺术造型有两方面内容:一是线条本身的艺术形象;二是线条构成形块的艺术形象。所谓 艺术形象,并不指造型艺术那种模仿自然的形象。它只是象征性的一种艺术形象,只是使人具有联想中的一种意象。 《韩非子·解老篇》云:“人希见生象也,而得死象之骨,案其图 以想其生也,故诸人所以意想者,皆谓之象也。”“意”,为无形之处,以心思虑,想象出物象之意。故造型的本质是给人们产生意象的联想。 那么书法艺术是如何造型呢?草书通过线条点画和黑白形块塑造各种可以引起人们想象的艺术形象。 《李阳冰上采访李大夫论大篆》的一段话,可以说明书法艺术是如何造型的。 该文说: “阳冰志在大篆,殆三十年,见前人遗迹,美即美矣,惜其未有点画,但偏旁模刻而已。 缅想圣达立卦造书之意, 乃复仰观俯察六合之际焉, 于天地山川, 得方圆流峙之形, 于日月星辰,得经纬绍回之度;于云霞草木,得霏布滋漫之容;于衣冠文物,得揖让周旋之理;于骨角齿牙,得摆拉咀嚼之势。随手万变,任心所成,可谓通三才之品,汇万物之性状 者矣。”它包括了自然世界的形、度、容、理、势,也就是“性状”。“形”是可视的,其它都是可以感觉到而难于说得很具体,一切具有度、容、理、势的事物都可以作为造型的依据, 甚至作者在创作时并未意识到,只是平时生活审美经验的积累,在笔法中出现的艺术形象。不论线或线的形块的形象都是在书写中靠笔墨去表现。 在表现形的高低上: 一是靠平时生活 审美经验的积累;二是文化艺术的修养;三是靠笔墨表现的技巧。这三方面的高低,决定草书艺术造型的质量。如传张旭《古诗四帖》中“过息岩”三字,都是通过线条和形块塑造出某 种可以令人引起的联想的形象(图 001)。 图 001 张旭《古诗四帖》中“过息岩”三字造型 又如怀素《自叙帖》中“目愚劣”(图 002) 图 002 怀素《自叙帖》中“目愚劣”三字造型三字也具有某种令人联想的启示。如王铎《草书诗卷》中“声”字(图 003), 图 003 王铎《草书诗卷》中“声”字造型 其线条一横一竖,一斜一带,转圆弧曲,妙趣无穷,给人带来许多联想或如雷鸣闪电,或如惊蛇走虺,可以在不同人的脑际中引起多方面联想。书法的造型还不能破坏法度,也不能为 了造型破坏字的基本结构。用笔应是书写的方法而不要用画的方法。

草书结构、 章法的平正和错落

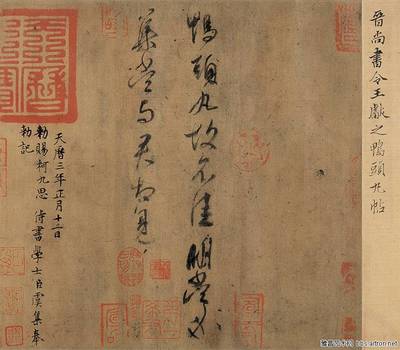

在草书的结体和章法中的布局有平正和错落的关系。所谓平正,是指字的结体比较平正和平正字体构成的章法。一般讲,楷书结体是比较平正的。草书却不然,它经常处在错落变化中,但是只错落而歪歪扭扭 的是不成行的,即使结体错落也要行气贯通,故必须有平正结体的字夹在其中。所谓错落,是指侧左或侧右,或小或大,或上或下,形成一种错落的节奏。侧左侧右有三种形式:一是 字正但位置在左或在右;二是字体本身侧左或侧右;三是前后或双体字左右一高一低。或者三种形式并存。早期的草书,如二王系统,字体都比较平正,只有大小、左右位置和紧密、疏落的变化。 除二王外,包括孙过庭、贺知章、张旭、怀素等人的作品,大体都是这种章法布局。如王羲之《十七帖》、《远宦帖》、《王略帖》等,王献之的《地黄汤帖》、《庆等帖》等,唐孙过庭《书谱》,贺知章《孝经》, 张旭《古诗四帖》(传),怀素的《苦笱帖》、《食鱼帖》、《自叙帖》,高闲的《千字文》等作品,都属 此类的章法布局。宋以后的草书,逐渐在字体本身有侧左侧右,如苏轼的《李白仙诗卷》 (图 001)。 图 001 苏轼《李白仙诗卷》(局部)结构,章法收放举例黄庭坚的草书更为突出,不仅字体大小纵横有变化,且字体本身和位置都有侧左或侧右,如《诸上座帖》 等(图 002)。 图 002:黄庭竖《诸上座贴》(局部)结构、章法收放举例 米芾的一些行草书也是这种布局。宋徽宗赵佶《草书千字文》也有这种变化。也许和宋代书风重意趣的审美观有关系。但是这种错落的结体和章法布局,在运用时也是要适度和协调的,要符合节奏规律和行气 贯通,不能因生硬而破坏了节律和行气。

左中右并列结构

楷书三部分笔画清晰,但对草书来说,三部分相互连笔,不容易看清,例如“激”、“纵”、“树”、“峨”、 “(山献)”、“潮”、“鸿”、“胧”等的繁体字。其中“激”、“树”、“纵”三字似乎是左右主副结构。草书左中右并列结构相互牵动勾连举例.

草书四大要素之省“省”,就是将有些点画及局部偏旁或省略,或变化形态,而又不会使字的外形有太大的影响。如“君”字下部口字省为一点;“起”字原应有一笔长捺,现已完全省去,变成了上挑,使能连右半写;“气”字应有背 抛钩,现省为一钩,在用笔上大大省略,而且笔势也能顺,钩后可接着写中间的“米”字,若写成背势钩,其笔势就比较难连,需兜一个大圈子;“良”字省在上部,原须回笔完成的局部,以有耳钩即完成,最后的 撇与点,也省成一小点。所以省笔中有许多是因笔势连贯应运而生的。

草书四大要素之代

“代”,就是以特有的符号代替一种或多种偏旁,简化了用笔和字形。当然,这种“代”是有规矩和原则的,不能混杂。“谈”字以一竖代言旁,“终”字以“子”形代绞丝旁;“躬”字左半的身字以简化的符号代替,右半弓 字去了中间一个弯曲;“驰”字左半的马字一符号代替,右半省去了一短竖。关于草书的墨法之解 关于草书的墨法 中国书法艺术的色彩是最单纯的,只是黑白两种。但是“墨分五彩”,浓淡枯润等不同层次的墨色,显示出 丰富的变化。孙过庭《书谱》谈到墨法时指出: “带燥方润,将浓随枯”。意思是有燥才有润,有浓再有枯, 所以要燥润、浓枯结合。在历史上书法家用墨也有自己的习惯,有的喜欢用淡墨,如董其昌喜欢淡墨,如 清代传说刘慵、王文治有“浓墨宰相、淡墨探花”之称。但是不论喜欢浓淡如何,都要注意墨色的变化,尤其要重视枯笔的运用。枯笔太多,显得褴褛,不干净,没有枯笔飞白,又显得无变化,缺少苍劲。现在许 多人不重视用墨,蘸一次墨写了几个字,即习惯性的再去蘸墨,一墨到底;还有的是不知如何用墨,根据自己的需要,一会蘸墨,一会又退墨。一般可学孙过庭用墨法则“带燥方润,将浓随枯”,适当带燥,即出 现枯笔飞白。一幅作品根据章法整个画面布局有一处至二、三处枯笔飞白之处,能调节画面,使画面起到变化,恰到好处即可。如何使墨用得自然又有变化呢?一次蘸墨后要尽量用完,一个侧面的墨用尽了,笔 的另一侧还有墨,一般可写七八个到十几个字,每一次蘸墨后都如此,墨色变化就自然了,也丰富了,会增强画面节奏的变化。 草书四大要素之变 “变”,在章法上是较难捉摸的,有的字只作了适当小部分的变化,这好容易辨认,但有的变化极大,甚至 与原的外形完全不同,简直变成了另外一个字,这就需要熟悉草法才能认识,最好能了解其演变的过程,有的只能强记了。如“事”字,只有最后一竖有一点影子,上部全变了;“知”字左边的矢字以符号代替,右 边的口字以一点代替,中间一横稍长,若写段了就成了“去”字;“真”字也只有下两点有点影子,上部全变形了;“旧”字中间佳字仍有其形存在,上下都大大的简化,凡变的字,若不解草法,就无法认识。 草书四大要素之连 “连”,就是一个字的点画都连起来写,这在草书中是最为常用的方法,整个字几乎一笔完成。其连的方法主要是靠笔的旋转、循环,靠牵丝的带动,故多用圆笔。转折顿挫处似有非有,不十分明显,有点意思即 可。如“步”字的点就成了圆弧笔;“皇”字从上而下,用笔圆转;“庶”字撇处回锋即连横画;“象”字原有十二笔,草法把它连在一起写了。最后的左二撇及右二笔虽其形未连,但左点带出右挑,笔势仍是连的。 上中下三体结构 上中下三体结构 这部分的字数不是很多,占的比重不很大,笔画较多,所以连笔也比较复杂,如“垒”、“群”、“冀”、“旧”、 “芦”、“窦”、“虏”、“严”等的繁体字,草化后连笔使笔画大大减少,有的字形起了重大的变化(图),但是还 保留了其骨架和基本形体,只不过按照原来楷书的结构草化了. 以上介绍了按楷书结构组成的单体、双体并列、上下双体、左中右三体、上中下三体结构草化后的形态变化,从中可以看出,草书和楷书结构的联系和变化。在草书化以后尚保持了楷书各部分变形了的形体, 又可以看到草书化的各部分塑造艺术形象的过程。所以要十分注意结构变化造型,又要注意笔法、笔势。我们懂得草书是在隶、楷书骨架基础上草化的,又知道如何草化,这样,书写时就心中有数了。

草书结构、章法的收与放

草书结构、 草书笔画的收与放在草书结构中有着重要作用,它是草书造型的主要手段。结体的收和放,既存在个体字当中,也存在全幅作品的章法中。收和放是黑白、疏密、虚实的节奏韵律和造型的巧拙的手段。笔画线 条收紧,形块就密集,黑线多,白块小;笔画线条放开,在一定范围内线条就稀疏,白块就大。这就形成密与疏、实和虚的变化。虚虚实实、疏疏密密形成节奏、韵律。同时,收放的线条是构成各种形块的外轮 廓线,线条的曲折、长短、弧圈的大小都影响到造型的艺术性和趣味性。我们试举历史上名家的作品为例,分析他们如何运用收放规律达到艺术效果。第一个例子是王羲之草书《十七帖》中的两行草法:“永兴居去 此七十也,吾在官诸理极差,须以复,匆匆。”其中,每字都存在收放的关系。“永”字上放下收,“兴”字则上收下放,“居”字又上放下收,“此”字则右收左放,“七”字也是上收下放,“也”字则左收右放。细致观察, 都会发现每个字这种收放的变化。由于东晋时期还是草书成熟的早期,总的讲,王羲之的草书还处在比较平整规矩的阶段,收和放的反差还不大,也只是将某些笔画写得紧密些,某些笔画写得展开一些(图 01)。 第二以王献之的草书为例,他的草书比他的父亲王羲之要开展、豪放一些。草书笔画收放的反差就要大一 些,如他的《委曲帖》 (图 02),不仅点画豪放,收放反差很大,每字有收有放,而且行行之间的章法,也使用夸张的手法,使收放反差拉大,虚实、疏密节奏感对比强烈,线条流动感、活力都很强烈。这反映 了他父子的个性不同。唐代的张旭又把这种收放对比手法更加扩大。如传他的《古诗四帖》中,有的字线条收得很紧、很密,有的线条极大的伸展,形成大块的空白,加上线条轻重变化,流畅和拙曲,在大块空 白的衬托之下,显得十分有气势,富有极大的艺术感(图 03)。 图 01 王羲之《十七帖》(局部)结构、章法收放举例 图 02 王献之《委曲帖》(局部)结构、章法收放举例 图 03 张旭《古诗四帖》(局部)结构、章法收放举例 唐代另一位草书家怀素的草书,在运用收放的手法上和张旭有异曲同工之妙,只不过怀素《自叙帖》的线条更加流畅纯炼,果断纤秀,并十分注意造型,如“敢”字,左边如月,右边三短画,似柳似飞雪。 “当” 字造型也很有趣,增强了艺术的欣赏性(图 04)。 图 04 怀素《自叙帖》(局部)结构、章法收放举例 宋黄庭坚的草书宗怀素,在运用收放艺术手段方面也很有特色,他虽然没有怀素、张旭那样在收放方面大起大落,任意挥洒,但他善于经营,该收则收,该放则放,使结体、章法收放结合,虚实相当,错落有致, 犹如丛丛花朵,花叶纷飞,点画散落。如《李白忆旧游诗》中“过其若杨花似雪何红装欲醉宜斜日百尺”这十七字的布局,对线条的收放做了精心的安排,显示出很高的艺术趣味。 (图 05) 图 05 黄庭坚《李白忆旧游诗》(局部) 结构、章法收放举例 我们介绍了历史上著名草书家的优秀作品,充分发挥了收放规律造成艺术趣味和很高的意蕴那么怎样充 分地发挥这种收放规律呢?第一,收放要平衡、协调,不可偏收偏放。偏收则过于密集,实多则堵塞;偏放 则疏散,虚多则空洞。需收中有放,放中有收,协调统一,才能平衡。第二,收放当中要造型,线条构成的形块要有趣味。第三,线条能反映客观事物形质,具有象征性,或如行云流水,或如枯树藤绕等等。这 样,才能达到收放的艺术效果。

爱华网

爱华网