党治国

一

1999年6月,和两位青年朋友从西安乘火车到山西河津。草宿一晚,次晨乘汽车直奔万荣县通化镇。这里是我国中古时期最伟大的思想家王通先生诞生、成才、授徒、著述和辞世的地方。“通化”者,王通教化之地也。向几个商人打听“王通庙”,皆茫然不知。看来王通先生的运气远不如我的老乡司马迁先生。在韩城,司马迁的大名如今已是妇孺皆知,再也不会把“司马坡”误为“死马坡”了。老天不负有心人,我们终于找到了王通庙,却是铁将军把门。几经周折,见到了王通庙的“馆长”,79岁高龄的李有家先生。热情的李馆长为我们打开冷落已久的庙门。我怀着苍凉而庄重的心情向着王通先生的塑像纳头便拜,两青年在我身后随礼。或怪而问之曰:“你不拜如来,不拜玉皇,不拜老子,不拜孔子,也不拜马克思,不拜死了的和活着的、古代和当代的希特勒,为何独向这位近乎无名氏的王通先生顶礼膜拜?”

王通先生生当虽治犹乱的隋朝。当乱象已萌,各路英雄觊觎着皇位这赃物,一个个施展阴谋,摩拳擦掌,暗中准备,急欲逐鹿中原时,王通先生独能视一民之命重于天下,把儒家的“仁”发展为彻底的人权思想。

李密问王霸之略,子曰:“不以天下易一民之命。”李密出,子谓贾琼曰:“乱天下者必是夫也。幸灾而念祸,爱强而愿胜,神明不与也。”

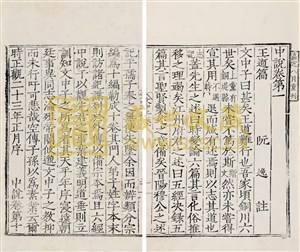

——《文中子中说·天地篇》

“不以天下易一民之命”,系倒装句,意谓“不以一民之命易天下”。用现在的话说,就是不牺牲一个老百姓的生命换取对天下的统治权。在一部短短的《文中子中说》中,这是最伟大最光辉的思想,其分量超过王通之后1400年以来中国所有的典籍。为了这一句话,就值得我一拜。

中国历史上,国家的特权起源于大禹治水。在五帝(轩辕、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜)时代,无所谓国家政权,“帝”不过部落联盟首领,其作用一是组织各部落力量抵御外部势力的入侵,二是协调各部落之间的关系。在每一个部落内部,其作用小到百姓可以忽略的程度。尧民曰:“日出而作,日入而息,帝力于我何有哉!”他们凭自己的劳动生活,不必要对“帝”歌颂和感激。

连续多年的洪水使部落联盟的作用发生了变化。为了在大范围治理洪水,就要把天下即各个部落的人力和物力集中起来,供部落联盟统一掌管、调配和使用。在洪水滔天的特定条件下,似乎确有这个必要。而在洪水治平之后,部落联盟理应把属于各部落的权力返还,以恢复部落自治的、个人自由的和平安定的生活。然而夏禹先生以某种理由(即使最笨的家伙也很容易找到几十条“理由”)没有把这些权力返还。经过一拖再拖,这些本属各部落的权力就异化成了一种中央特权,一种对于地方的统治权。中国和欧洲国家的起源不同。在中国,国家政权起源于一种权力的篡夺和盗窃,因而它是一种赃物,一来到世间便充满了阴谋和霸道,借用马克思一句话:“每个毛孔都充满血和肮脏的东西”。夏禹先生其人,4000年后的今天无棺可盖却有论可定:功在当代,罪在千秋。正是在他手中,替“天下为公”向“天下为家”的转变创造了条件。《礼记·礼运篇》称家天下的夏、商、周为“小康”,是相对于“天下为公”的“大同”而言的。它不是指物质生活的富裕程度,而专指与“大同”根本不同的“家天下”制度。

夏朝以夏禹、夏启对天下权力的篡夺盗窃开始。400年后,成汤革命推翻了夏桀的统治,把国家政权这个赃物攫取到自己手中。又过了600年,周武革命推翻了殷纣的统治,“以至仁伐至不仁”,也无非是把国家政权这个赃物改姓为姬罢了。春秋战国时期,诸侯兼并,“争城以战,杀人盈城;争地以战,杀人盈野”,无非是争夺国家政权这个赃物而已。“春秋无义战”,什么是“义”?最大的义就是把赃物返还给它原来的主人,使国家政权成为天下人的公器。马克思曾经主张的“消灭国家”,也不过就是这层意思。

而在争夺国家政权这个赃物的斗争中,野心家不惜牺牲成百万上千万人民的生命以满足一己之私。黄巾造反时,中国人口5000多万。司马炎“统一”时,中国人口只剩下900万。争夺赃物的战乱杀戮了80%以上的老百姓。关于中国的历史,鲁迅先生认识得最为透彻。上下4000年,不过是“暂时做稳了奴隶的时代”和“想做奴隶而不得的时代”循环交替而已。总的情况是中央集权销蚀着地方的自治权,政府权力吞噬着个人的人权。战国时期出现了为人权呼号的声音。墨子和孟子奔走于统治者之间,寄希望于国君的明智和仁义能给百姓恩赐人权;杨朱则彻底否定君权的合理性,提出“人人不损一毫,人人不‘利天下’”这种彻底的人权主张。但这三个伟大的思想家及其学派却没有结成古代的人权同盟,反而互相拚杀,从而抵销了他们的大同思想而使人权的“大音”成为华夏的“稀声”。王通坚决反对牺牲百姓的生命为政治野心家打天下,但他却没有迂腐到反对任何流血行为使恶浊的社会“和平演变”为至治之世。

楚难作(指“楚国公”杨玄感造反,与隋朝争夺天下统治权这个赃物),使使召子。子不往,谓使者曰:“为我谢楚公。天下崩乱,非王公血诚不能安。苟非其道,无为祸先。”

——《文中子中说·天地篇》

他认为天下崩乱,应该流的是“王公血”即统治者的血,因为这些居于统治者高位的“王公”乃致乱根由,故天下“非王公血诚不能安”。老百姓没有理由流血,他们不必为“天下崩乱”负责,也不必为打着“利天下”旗号的野心家夺取政权这个赃物而卖命。王通先生的这种思想足以使一切统治者怒恨而战栗,他的思想之一定会被埋没也就毫不足怪了。不埋没不足以成为大思想家。

二

王通先生虽然以孔子为师,却绝不拘泥于孔子的经典,更不束缚于孔子以后儒家学者的成见定论。王通思想是儒家学说的强变音,是中国思想史上发出耀眼光辉的以开放、兼容和变革为特征,贯通古今,融合中西的伟大思想体系。]

孔子“述而不作”,孟子称他为“圣之时者”,鲁迅译为“时髦圣人”,故而弟子三千,虽曾厄于陈蔡,总的说来还是受到一些分赃集团首领(国君)的善待,利用他的影响却拒绝他的主张。以孔子为祖师爷的儒家思想体系具有保守的特征。尽管他说过“三人行必有我师”,却坚持以自己的固有体系作为评价标准,自己认为善的就向他学习,自己认为不善的则作为“反面教员”。凡是保守的思想体系,骨子里都有思想专制和文化排外的倾向。孔子担任鲁国公安部长(“司寇”)时,上台七天就杀害了具有独立思想的不同政见者少正卯。

孔子为鲁摄相,朝七日而诛少正卯。门人进问曰:“夫少正卯,鲁之闻人也,夫子为政而始诛之,得无失乎?”孔子曰:“居,吾语汝其故。人有恶者五而盗窃不与焉。一曰心达而险,二曰行辟而坚,三曰言伪而辩,四曰记丑而博,五曰顺非而泽。此五者,有一于人,则不得免于君子之诛,而少正卯兼而有之。故居处足以聚徒成群,言谈足以饰邪营众,强足以反是独立,此小人之桀雄也,不可不诛也。”

——《荀子·宥坐》

孔子所说的“达”、“坚”、“辩”、“博”、“泽”,正是少正卯的过人之处。“险”、“辟”、“伪”、“丑”、“非”、“邪”、“是”,都是以统治者的利益和统治者的思想作为衡量的标准,做出全盘否定的判决,诬为十恶不赦的大罪。儒家学派认为他们自己垄断了全部真理,对于一切异己的思想有权“鸣鼓而攻之”,格杀勿论。

孟子没有当过官,却以“排杨拒墨”为己任。杨朱是中国古代最伟大的思想家之一,他的人权思想是彻底的,他的无君思想对于分赃集团的统治秩序具有颠覆性,而其思想追随者遍于天下。孟子虽也讲民权,却是从统治者的利益出发,“民为贵”仅仅是维护统治秩序的手段。孟子最不光彩之举是向统治者告密杨朱的思想实质是“无君”。儒家批判的武器和统治者武器的批判相结合,才导致了杨朱学说被埋没的命运。孟子的斗争矛头对准的又一对象是墨子学派。墨子主张兼爱、非攻、利天下。孟子虽也主张“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,但目的却在于“治国平天下”,使“天下可运于掌”,无非是要按自己的主张把国家政权这个赃物运用得更加有效罢了,他绝不是要改变家天下的现实。家天下的特点是君权、父权合一,表现在它的政治层面和伦理层面。孟子看到墨子学说对当时统治秩序的威胁,因而同样运用告密的伎俩,揭发墨子学说的实质是“无父”。进而破口大骂:“无君无父,是禽兽也!”墨子学派之成不了气候,是因为人的本性首先要争取和维持自己的生存和利益。人们向往“天下为公”,为的是个人利益不受统治集团(柏杨先生称之为“鲨鱼群”)的侵犯。除了少数傻子,常人不会为了“天下为公”的理想轻易牺牲个人的利益。这就是为什么杨朱学说失传而墨子著作仍能作为“九流”之一保留下来的缘故。

汉朝的董仲舒为分赃集团头子刘彻(“汉武帝”)献策“罢黜百家,独尊儒术”,从根本上堵塞了“百家争鸣”的渠道,开始了两千年的思想黑暗时代,把中国人的灵魂浸泡在以儒学为主的专制文化的“酱缸”(柏杨语)中,“摇尾系统”的御用文人则不过酱缸中的蛆虫。有着排除异己传统的儒家学派,甘心充当掌握权力的分赃集团的贱婢,也就不足为怪了。

保守思想体系的另一特点是“坚持”和“不变”,典型的表现形式是董仲舒的“天不变,道亦不变”。儒家认为他们坚持的“道”的核心就是“不变”。

从三国鼎立到隋,经过三百余年的大动荡、大分裂、大混乱、大灾难,王通先生一反传统儒学,认为道的本质就是“通其变”,而不是坚持和固守任何经典教条。

(温彦博)曰:“敢问道、器?”子曰:“通变之谓道,执方之谓器。”

子曰:“通其变,天下无弊法;执其方,天下无善教。故曰:存乎其人。”

子谓史谈善述九流,知其不可废,而知其各有弊也。

子曰:“安得圆机之士,与之共言九流哉!”

——《文中子中说·周公篇》

史谈即司马谈,司马迁的父亲。九流:一儒家,二道家,三阴阳家,四法家,五名家,六墨家,七纵横家,八杂家,九农家。司马谈认为儒家乃九流之一,知九流皆有可取而不可废,又知其各有弊端,不可能由某一家充当“指导思想”,任何一家都不可能“放之四海而皆准”。通其变,天下无弊法,采用九流之任一家,都可以取得成绩。不通其变而执其方,取教条、片面、僵化、绝对的态度,任何一种主义和学说都会搞砸,都会搞得一败涂地。要根据实际情况调整变通,还要有适当的人选。所谓“圆机之士”就是通变无执之人。“非君子不可与语变”(《文中子中说·述史篇》)。宋代的阮籍注释:“变,权也,反经合道之谓也。”王通先生的这些思想,比之20世纪初的“少谈些主义,多研究些问题”以及世纪末的“坚持什么什么主义”之类,在思想水平上要高得多。

李靖问圣人之道,子曰:“无所由,亦不至于彼。”……或问“彼”之说,子曰:“彼,道之方也,必也无至乎。”董常闻之悦,门人不达。董常曰:“夫子之道,与物而来,与物而去;来无所从,去无所视。”

——《文中子中说·天地篇》

董常乃王通先生的首席弟子,相当于孔门的颜回。如果能归结为一二三四那么几条经典教义,如果能指出达到彼岸的某种具体的目标,那就绝不是道而只是道在特定时空下的表现形式,也就是“方”,它必定是短暂的和局限的。王通的第三位弟子薛收说:“大哉夫子之道,一而已矣。”

南北朝时期,道教和佛教盛行,而儒家对政权的依附和它的思想统治地位使它成为带有拜物色彩的儒教。三教的信奉者经常互相倾轧,血腥斗争。王通对于佛、道的态度与传统儒家迥然不同(包括后来韩愈的“辟佛”),他看到佛、道的合理性,对之采取尊重和包容态度。

子曰:“诗书盛而秦世灭,非仲尼之罪也;玄虚长而晋室乱,非老庄之罪也;斋戒修而梁国亡,非释迦之罪也。《易》不云乎:‘苟非其人,道不虚行。’”

或问佛,子曰:“圣人也。”曰:“其教何如?”曰:“西方之教也,中国则泥。”

——《文中子中说·周公篇》

程元曰:“三教何如?”子曰:“政恶多门久矣。”曰:“废之何如?”子曰:“非尔所及也。真君、建德之事,适足推波助澜,纵风止燎尔。”

子读《洪范谠议》曰:“三教于是乎可一矣!”程元、魏征进曰:“何谓也?”子曰:“使民不倦。”

——《文中子中说·问易篇》

公元六世纪前,中国从“西方”进来的文化思想只有佛教。王通谓释迦牟尼乃西方的圣人,对之取肯定态度。但又因为是“西方之教”,在中国就行不通。“苟非其人,道不虚行”,故“斋戒修而梁国亡,非释迦之罪也。”恰如苏东的解体,也不是马克思的罪,而是由于打着马克思主义旗号的人恰恰不是马克思主义者。不得其人,不通其变,因而也就不得其道。

程元是王通四大弟子中的第四位。“三教”就是儒、释、道。“真君”是北魏太武帝拓跋焘的年号(公元440年——451年),崇道教,毁佛法。“建德”是北周武帝宇文邕的年号(公元572——577年),毁佛、道二教。杨坚辅政时,二教更加兴盛,是谓暂废而愈盛。《易》曰:“通其变,使民不倦。”三教合一对于崇信儒、释、道的人们都是巨大变化。执其方而守一隅,久必令人厌倦。惟通变才能“使民不倦”。

王通先生无愧于贯通古今、融合中西的大思想家,即使现代的中国人,对待本土宗教和外来宗教的态度,也难以达到王通的水平。

三

长期占统治地位的儒家文化在“华夏”和“夷狄”之间划出了不可逾越的鸿沟,对“夷狄”取极端蔑视态度,只能“以夏化夷”,绝不可“以夷化夏”,甚至“夷狄之有君,不若华夏之无君”。所谓“以夷化夏”,当然不是什么“全盘夷化”,而是以此为借口,坚决拒绝向中国以外的民族国家学习和吸收。“孔子西行不到秦”,无非是视秦国为不足挂齿的“西戎”。

对一个民族或国家,始终存在着内部和外部的矛盾和斗争。统治集团对内坚持独占国家政权这个赃物;对外,强则要占取境外的赃物,弱则要保有自己的赃物。统治者一贯向老百姓灌输一种极具欺骗性的愚民思想:要永远忠于本族统治者的奴役剥削,宁死也不能做外族外国统治者的奴隶。对老百姓来说,他们不能在奴役和自由之间做出选择,却被迫要在生与死之间做出选择。只要有可能,他们还要在奴役压迫得孰重孰轻之间做出自己的选择,后一种选择实质上也是生与死的选择。他们不会认为本族统治者十二分的奴役比外族统治者七八分的奴役更值得感戴。在国境线两边,“华”“夷”之民常常权衡两国压迫剥削之程度差别而迁移流动,他们并不把做本族统治者的驯服奴隶看作天经地义。惟有那些摇尾系统的文人们要在老百姓精神的枷锁上再加一条只许做本族统治者奴隶的“忠君爱国”的锁链(国民党统治时期嬗变为“忠党爱国”)。历来的史书中,都把南北朝时期的晋、宋、齐、梁、陈作为中国的正统,尽管南方小朝廷的统治范围早已不及本来意义上的“中国”,而其昏暴混帐的程度只值得老百姓唾弃。

“一石击破水中天”。王通在他的著作《元经》中,晋、宋之后,把少数民族拓跋氏统治下的北魏作为中国的正统,完全抛弃了华夏民族优越于“夷狄”的偏见和束缚。这种反映了民族大融合的史实和人类发展趋势的超凡脱俗的历史观,石破天惊般地脱颖而出,不仅为古代占统治地位的传统儒学所不容,也为相当多数即将步入21世纪的糊涂的当代中国人所不及。

子述《元经》皇始之事叹焉,门人未达。叔恬曰:“夫子之叹,盖叹命矣。书云:‘天命不于常,惟归乃有德’。戎狄之德,黎民怀之,三才其舍诸?”子闻之曰:“凝,尔知命哉!”

——《文中子中说·王道篇》

《元经》起自晋惠帝(西晋第二任皇帝司马衷),终于隋朝攻灭南陈。其纪年顺序为:晋——宋——北魏——北齐——北周——隋。“皇始”指北魏初年。王凝字叔恬,王通之弟,受教于王通。从这段话中,可以看出王通在《元经》一书中站在“天命”的高度,超越了民族主义的狭隘眼界。前秦是“夷狄”范畴的氐族建立的政权,在丞相王猛主持下,统一了中国三分之二的领土,王通对其评价远在汉族统治者晋政权之上。

子曰:“齐桓尊王室而诸侯服,惟管仲知之;苻秦举大号而中原静,惟王猛知之。”或曰苻坚逆,子曰:“晋制命者之罪也,苻秦何逆?昔周制至公之命,故齐桓管仲不得而背也。晋制至私之命,故苻秦王猛不得而事也。其应天顺命安国济民乎!是以武王不敢逆天命,背人而事纣;齐桓不敢逆天命,背人而黜周。故曰晋之罪也,苻秦何逆?三十余年,中国士民,东西南北,自远而至,猛之力也。”

子曰:“苻秦之有臣,其王猛之所为乎!元魏之有主,其孝文之所谓乎!中国之道不坠,孝文之力也。”

——《文中子中说·周公篇》

“魏孝文”即拓跋宏(元宏),都于洛阳,修文物制度,《大和诏册》,宏自为之。王通对他的评价是“可以兴化”。对一个政权的评价标准不是看它是“华夏”还是“夷狄”,而是“道”,看其是否能“应天顺命,安国济民”。最后的落脚点是民。

薛收曰:“何谓命也?”子曰:“稽之于天,合之于人;谓其有定于此而应于彼;吉凶曲折,无所逃乎!非圣人谁能至之哉!”

——《文中子中说·问易篇》

董常曰:“《元经》之帝元魏何也?”子曰:“乱离斯瘼,吾谁适归?天地有奉,生民有庇,即吾君也。”

——《文中子中说·述史篇》

“顺命”归结为“合之于人”即符合人的本性。“生民有庇”,使人权有较多保障而较少侵犯。他以“天命”的理论批判当时南北文人偏执的民族观和腐朽的文化观。

文中子曰:“凝滞者智之蝥也,忿憾者仁之螣也,纤吝者义之蠹也。”子曰:“《元经》之专断,盖蕴于天命,吾安敢至哉!”

文中子曰:“《春秋》,一国之书也。天下有国,而王室不尊乎,故约诸侯以尊王政,以明天命之未改。此《春秋》之事也。《元经》,天下之书也,以其无定国而帝位不明乎。征天命以正帝位,以明神器之有归。此《元经》之事也。”

——《文中子中说·魏相篇》

子曰:“吾续书以存汉晋之实,续诗以辩六代之俗,修《元经》以断南北之疑,赞易道以申先师之旨,正礼乐以旌后王之失。如斯而已矣!”

——《文中子中说·礼乐篇》

王通先生把是否合乎人的本性,能否对人权多一点保障作为衡量一个政权是否“应天顺命”的最终标准,不管它是汉族还是“夷狄”,也不管它是“合经”还是“反经”。这种超前了1400多年的思想,注定要被埋没1400年。即使现在,面对着地球缩小、国界模糊,人类正面临最大规模民族融合的历史大变革时期,王通在《元经》中表现出来的思想仍具有强烈“反经”的性质。他的六部著作全部失传,也就毫不足怪了。

四

王通先生失传的六部著作是:《续书》、《续诗》、《元经》、《礼论》、《乐论》、《赞易》。王通的四大弟子董常、仇璋、薛收、程元,备闻六经之义,而董、仇早夭,薛、程继殂。其余二流弟子如房玄龄、杜如晦、魏征、李靖、温大雅、温彦博、杜淹、陈叔达等,虽迭为将相,却不能臻师之美而大宣其教,王通的学说著作遂抑而不振。王通只活了33岁,殁于大业十三年(617年),其弟子谥曰“文中子”。《文中子中说》乃王通与其门人问对之书,弟子薛收、姚义集而名之。记录的虽只是冰山一角,但从中已可看出那历史灰尘封不住的思想光芒。他失传了的重要著作《续书》,通过从西汉初年到“晋武帝”时期的数百年历史,展现了他的历史观和政治主张。他对司马迁和班固及其以后的历史著作持批判否定态度。

文中子曰:“吾视迁、固而下,述作何其纷纷乎。帝王之道,其暗而不明乎!天人之意,其否而不交乎!制理者参而不一乎!陈事者乱而无绪乎!”

——《文中子中说·王道篇》

子曰:“史之失,自迁、固始也。记繁而志寡。《春秋》之失,自歆向始也,弃经而任传。”

——《文中子中说·天地篇》

“秦始皇”废封建、行郡县,把一个分权自治的社会变为中央集权专制的大一统社会,使国家拥有最大限度的赃物,从而可以在更大的范围以更大的规模犯罪作恶。

房玄龄问郡县之治,子曰:“宗周列国八百年,皇汉杂建四百余载,魏晋以降,灭亡不暇,吾不知其用也。

子见牧守屡易,曰:“尧舜三载考绩,仲尼三年有成。今旬月而易,吾不知其道。”薛收曰:“如何?”子曰:“三代之兴,邦家有社稷焉;两汉之盛,牧守有子孙焉;不如是之亟也。无定主而责之以忠,无定民而责之以化,虽曰能之,末由也已。”

子曰:“郡县之政,其异列国之风乎!列国之风深以固,其人笃,曰:‘我君不卒求我也,其上下相安乎!’及其变也,劳而散,其人盖伤君恩之薄也,而不敢怒。郡县之政悦以幸,其人慕,曰:‘我君不卒抚我也,其臣主屡迁乎!’及其变也,苛而迫,其人盖怨吏心之酷也,而无所伤焉。虽有善政,未及行也。”魏征曰:“敢问列国之风变,伤而不怨;郡县之政变,怨而不伤,何谓也?”子曰:“伤而不怨,则不曰:‘犹吾君也,吾得逃乎,何敢怨!’怨而不伤,则不曰:‘彼下矣,吾将贼之,又何伤!’故曰:三代之末,尚有仁义存焉;六代之季,仁义尽矣!何则?导人者非其路也。”

——《文中子中说·事君篇》

封建制下国小民寡,统治者和人民距离较近,统治集团组成稳定,人民则可以通过逃亡到别的小国,用脚行使自己的否决权。加之统治者手中的权力较小,使其作恶的程度和范围也受到限制,其过错容易得到惩罚和改正,人民减轻压迫的希望尚有实现的可能。郡县制下的牧守由中央任命,为了固位升迁,取悦上下侥幸成功,不仅不计后果,而且常常是捞一把就走,饱狼换饿狼。人民不堪其苦,不再抱希望,往往采用激烈的反抗形式。秦汉以降,人民的大规模反抗总是从“反贪官”开始的。社会动荡的频率也大大增加。

虽然分赃集团的统治都是对人民的压迫,但其表现毕竟有差别。王通虽讲天命,却不是历史宿命运者。他的一个重要思想是“人能弘道”,认为只要通变和得人,就可以改造社会使之归于“淳朴”,而不是在所谓的“历史规律”面前束手无策,无所作为。

贾琼曰:“淳漓朴散,其可归乎?”子曰:“人能弘道。苟得其行,如反掌尔。昔虞舜继轨而天下朴,夏桀承之而天下诈;成汤放桀而天下平,殷纣承之而天下陂;文武治而幽厉散,文景宁而桓灵失。斯则治乱相易,浇淳有由;兴衰资乎人,得失在于教,其曰太古不可复,是未知先王之有化也。诗、书、礼、乐,复何为哉!”董常闻之,谓贾琼曰:“孔孟云亡。夫子之道行,则所谓绥之斯来,动之斯和乎!孰云淳朴不可归乎?”

——《文中子中说·立命篇》

王通的最高理想是“天下为公”的尧舜之治。

子不豫,闻江都有变,泫然而兴曰:“生民厌乱久矣,天其或者将启尧舜之运。吾不与焉,命也。”

——《文中子中说·王道篇》

为了恢复淳朴,实现天下为公的尧舜之治,最严重的问题不是教育人民,而是教育当权者。王通向他们指出榜样和方向。

贾琼问“太平可致乎?”子曰:“五帝之典,三王之诰,两汉之制,粲然可见矣。”文中子曰:“王泽竭而诸侯仗义矣,帝制衰而天下言利矣。”文中子曰:“强国战兵,霸国战智,王国战义,帝国战德,皇国战无为。天子而战兵,则王霸之道不抗矣,又焉取帝名乎!故帝制没而名实散矣!”

——《文中子中说·问易篇》

不是盼望一个好皇帝,而是阐明“天子之义”和“大臣之义”,把皇帝从分赃集团的首领提高为“战德”之帝,建立通向尧舜之治的真正的“帝制”。

贾琼问《续书》之义,子曰:“天子之义列乎范者有四:曰制,曰诏,曰志,曰策。大臣之义,载于业者有七:曰命,曰训,曰对,曰赞,曰议,曰诫,曰谏。”文中子曰:“帝者之制,恢恢乎其无所不容。其有大制,制天下而不割乎!其上湛然,其下恬然。天下之危,与天下安之;天下之失,与天下正之。千变万化,吾常守中焉。其卓然不可动乎,其感而无不通乎。此之谓帝制矣!”

——《文中子中说·周公篇》

能达到“以德化民”(而不是什么“以德治国”)高境界的领导者才能称之为“帝”,他不是窃取权力和名分的盗贼,不是无耻的自我标榜和令人恶心的吹捧,不是高高在上恩赐百姓幸福的小丑,而是与天下共同治理天下的人。“天下之危,与天下安之;天下之失,与天下正之。”“帝”在千变万化中卓然不动,感无不通,摈弃极端而“常守中”。王通所说的“帝”,绝不是分赃集团首领的形象。

程元问叔恬曰:“《续书》之有志有诏,何谓也?”叔恬以告文中子,子曰:“志以成道,言以宣志,诏其见王者之志乎。其恤人也周,其致用也悉,一言而天下应,一令而不可易。非仁智博达,则天明命,其孰能诏天下乎?”叔恬曰:“敢问策何谓也?”子曰:“其言也典,其致也博。悯而不私,劳而不倦,其惟策乎!”

——《文中子中说·问易篇》

王通对最高统治者提出了明确的要求,可以想见在失传的《续书》中,记载的制、诏、志、策,都经严格的批判选择,而不以统治者的自我标榜和自我评价为依据。《续书》有《事》,并非有闻必录,也有严格的批判和选择标准。

文中子曰:“事者,其取诸仁义而有谋乎!虽天子必有师,然亦何常师之有,惟道所存。以天下之身,受天下之训,得天下之道,成天下之务。”

——《文中子中说·问易篇》

谁来教育领导?王通认为最高统治者应“以天下之身,受天下之训”。这和历朝历代那些摇尾系统不论皇帝是何等愚昧狂妄的混蛋,一律谄其为“圣”的下贱嘴脸,真是别同天壤。似乎人民需要皇帝来教育,于是“圣旨”、“圣谕”之类的狗屁文章满天飞。王通先生主张最高统治者应“受天下之训”的思想,孕育着民主制度的萌芽。逆乎皇权专制的潮流,王通认为治理天下应该“君臣经略”:君主应向臣属请教,臣下对君主也应负起训、对、赞、议、诫、谏的责任。

文中子曰:“广仁益智,莫善于对。非明君孰能广问,非达臣孰能专对乎!其因宜取类,无不经乎!洋洋乎,晁、董、公孙之对。”文中子曰:“有美不扬,天下何观?君子之于君,赞其美而匡其失也。所以进善不暇,天下有不安哉?”文中子曰:“议,其尽天下之心乎!昔黄帝有合宫之听,尧有衢室之问,舜有总章之访,皆议之谓也。大哉乎,并天下之谋,兼天下之智,而理得矣,我何为哉?恭己南面而已。”

——《文中子中说·问易篇》

“并天下之谋,兼天下之智”,近世以来的议会民主就是它的具体而成功的实现形式。这就应了老子所说的“上无为而民自化”。最高统治者要做的事情不过“恭己南面”而已。

子曰:“人心惟危,道心惟微,言道之难进也。故君子思过而预防之,所以有诫也。切而不指,勤而不怨,曲而不谄,直而有礼,其惟诫乎!”子曰:“改过不吝,无咎者善补过也。古之明王,讵能无过,从谏而已矣!故忠臣之事君也,尽忠补过。君失于上,则臣补于下;臣谏于下,则君从于上,此王道所以不跌也。取泰于否,易昏以明,非谏孰能臻乎!”

——《文中子中说·问易篇》

孔子“君君,臣臣”的反面是“君不君”则“臣不臣”。但如何实现,却一直含糊其词。王通认为如果不能在“礼”的范围内使统治者改过迁善,解决“君不君”的问题,径直可以把皇帝拉下马。

房玄龄曰:“《书》云霍光废帝举帝,何谓也?”子曰:“何必霍光,古之大臣,废昏举明,所以康天下也。”

——《文中子中说·事君篇》

这不是已经接近近世以来 西方政治民主的选举制和罢免制了吗?王通思想被埋没1400年直到今天,又有什么奇怪呢?

经过了300多年的乱世,道德沦丧,意气消沉,人们对于未来感到希望渺茫,独有王通先生对社会、人生充满了信心,坚信中国历史必会沿着“道”的方向不断前进。

薛收曰:“纯懿遂亡乎?”子曰:“人能弘道,安知来者之不如昔也。”

——《文中子中说·问易篇》

2000年10月27日于故乡韩城

爱华网

爱华网