方苞简介作品

方苞简介

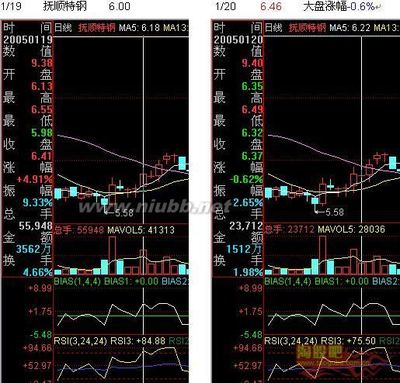

方苞(1668——1749),字凤九,一字灵皋,晚年号望溪,安徽桐城人,清代散文家,是桐城派散文的创始人,与姚鼐、刘大櫆合成桐城三祖。官至礼部右侍郎,祖籍今枞阳牛集乡方皋庄。苞生于江苏六合之留稼村。高祖方大美,明神宗万历十四年(1586年)进士,曾任太仆寺少卿。曾祖方象乾,明恩贡生,曾任按察司使,充岑西左江兵备道,明末,因避乱寓居江宁(今南京)。祖父方帜,曾任芜湖训导,后调任兴化县教谕。父仲舒,国子监生,青年时耕牧于枞阳黄华,家境日落,后入赘江苏六合县留稼村吴勉家;生3子:长子方舟,次子方苞,幼子方林。著有《望溪先生文集》。

方苞自幼聪明,4岁能作对联,5岁能背诵经文章句,6岁随家由六合迁到江宁旧居居住,仍保留桐城籍,常回枞阳。16岁随父回安庆参加科举考试。24岁至京城,入国子监,以文会友,名声大振,被称为“江南第一”。大学士李光地称赞方苞文章是“韩欧复出,北宋后无此作也”。方苞32岁考取江南乡试第一名。康熙四十五年(1706年)考取进士第四名。时母病回乡,未应殿试。康熙五十年,《南山集》案发,方苞因给《南山集》作序,被株连下江宁县监狱。不久,解到京城下刑部狱,定为死刑。在狱中两年,仍坚持著作,著成《礼记析疑》和《丧礼或问》。

康熙五十二年,因重臣李光地极力营救,始得康熙皇帝亲笔批示“方苞学问天下莫不闻”,遂免死出狱,以平民身份入南书房作皇帝的文学侍从,后来又移到养蒙斋编修《乐律》。康熙六十一年,充武英殿修书总裁。雍正九年(1731年)解除旗籍,授詹事府左春坊左中允,次年迁翰林院侍讲学士。雍正十一年,提升为内阁学士,任礼部侍郎,充《一统志》总裁。雍正十三年,充《皇清文颖》副总裁。清乾隆元年(1736),再次入南书房,充《三礼书》副总裁。乾隆四年,被谴革职,仍留三礼馆修书。乾隆七年,因病告老还乡,乾隆帝赐翰林院侍讲衔。从此,他在家闭门谢客著书,乾隆十四年病逝。年82岁,葬于江苏六合。

方苞著有《周官集注》13卷、《周官析疑》36卷、《考工记析疑》4卷、《周官辩》1卷、《仪礼析疑》17卷、《礼记析疑》46卷、《丧礼或问》1卷、《春秋比事目录》4卷、《诗义补正》8卷、《左传义法举要》、《史记注补正》、《离骚正义》各1卷、《奏议》2卷、《文集》18卷、《集外文》10卷、《补遗》 14卷,另删订了《通志堂宋元经解》。

名篇:《左忠毅公逸事》、《狱中杂记》、《汉文帝论》、《李穆堂文集序》、《书卢象晋传后》、《与李刚主书》、《孙征君传》、《万季野墓表》、《游潭柘记》等。

轶事趣闻

一:

方苞幼年时聪颖过人,四五岁能对对子、诵章句,七岁读《史记》,十岁开始读经书古文,皆能背诵。一天,方苞在野外玩耍,时值乡村五月农忙时节,男女老少在田野拔秧、插秧。田头一个拔秧的农夫一边用稻草捆秧,一边念道:

“稻草扎秧父抱子。”

方苞听了,伫足田头。农夫见是一小孩站在这里,口里又念了刚才的一句,笑着问方苞:“你能对出下联吗?”方苞认真寻思,自言自语道:稻草,父也;秧,子也。他举目前望,见不远处的竹林里,几个妇女正把竹笋投入竹篮里,他眉毛一扬,自信地点点头,高声对道:

“竹篮装笋母搂儿。”

农夫惊喜不已,夸方苞真是个“神童”。

二:

康熙微服私访,在骆马湖镇上的茶馆里结识了欧阳宏,引入驿馆里吃酒倾谈。聊至“东宫洗马”的笑话,聪明过人的欧阳宏马上就敏锐地觉察到面前这位慈祥和善的老者,可能就是当今皇上。

康熙见其神色,大惊,想到“这个面目丑陋的老人天分极高,怕再顺着这个“洗马”的题目说下去,会暴露自己的身份。”康熙连忙把张廷玉叫来,把话岔开了。康熙和张廷玉通过聊天方式,考察这个欧阳宏的学问,发现其“学问渊博,才思敏捷,不管是什么事都有独到的甚至是惊人的见解。”康熙心中暗赞:“好一个鸿学大儒啊,比起高士奇来,有过之而无不及。只可惜年龄大了点儿,不然的话,朕倒要启用他了。”

后来还是启用了。康熙发现,这个欧阳宏原来就是方苞。方因戴名世的《南山集》获罪,废为平民,流落民间。康熙发现后,不拘一格,将其以布衣身份录入上书房。能在上书房行走的人,屈指可数,人以宰相身份待之。

方苞作品

忠毅公逸事

先君子尝言2:乡先辈左忠毅公1视学京畿3,一日,风雪严寒,从数骑出微行4,人古寺,庑下一生伏案卧5,文方成草。公阅毕,即解貂覆生6,为掩户。叩之寺僧,则史公可法也7。及试,吏呼名至史公,公瞿然注视8;呈卷,即面署第一。召入,使拜夫人,曰:“吾诸儿碌碌9,他日继吾志事,惟此生耳。”

及左公下厂狱10,史朝夕狱门外,逆阉防伺甚严11,虽家仆不得近。久之,闻左公被炮烙12,旦夕且死13,持五十金,涕泣谋于禁卒,卒感焉。一日,使史更敝衣草履,背筐,手长铲14,为除不洁者15,引入,微指左公处。则席地倚墙而坐,面额焦烂不可辨,左膝以下,筋骨尽脱矣。史前跪,抱公膝而呜咽。公辨其声,而目不可开,乃奋臂以指拨背16,目光如炬,怒曰:“庸奴!此何地也?而汝来前。国家之事,糜烂至此,老夫已矣17,汝复轻身而昧大义18,天下事谁可支拄者?不速去,无俟奸人构陷19,吾今即扑杀汝!”因摸地上刑械,作投击势。史噤不敢发声,趋而出20。后常流涕述其事,以语人曰:“吾师肺肝,皆铁石所铸造也!”

崇祯末21,流贼张献忠出没蕲、黄、潜、桐间22,史公以凤庐道奉檄守御23。每有警,辄数月不就寝,使将士更休,而自坐幄幕外,择健卒十人,令二人蹲踞而背倚之,漏鼓移24,则番代25。每寒夜起立,振衣裳,甲上冰霜进落,铿然有声。或劝以少休,公曰:“吾上恐负朝廷,下恐愧吾师也。”

史公治兵,往来桐城,必躬造左公第26,候太公、太母起居,拜夫人于堂上。

余宗老涂山27,左公甥也,与先君子善,谓狱中语乃亲得之于史公云。

1左忠毅公:左光斗(1575—1625),字遗直,号浮丘。万历中与杨涟同举进士。天启四年(1624年),任左佥都御史。杨涟劾魏忠贤,他参与其事。又亲劾魏忠贤三十二斩罪。次年与杨涟同被诬陷,死于狱中。崇祯初追赠太子少保,谥忠毅。今桐城北大街,左忠毅公祠尚存。逸事:同“轶事”。世人不甚知道的事迹。多指未经史书记载的事迹。刘知几《史通·杂述》:“逸事者皆前史所遗,后人所记,求诸异说,为益实多。”它属于“纪事”一类的文体。

2先君子:旧时称自己或他人去世的祖父。后来亦可自称去世的父亲。这里作者称已故的父亲方仲舒。

3视学京畿:在国都地区视察学务。万历四十八年(1620年)左光斗曾任京畿学政。京畿:国都和国都附近的地方。

4从数骑:几个骑马的侍从跟随。微行:旧时帝王或高官隐藏自己身份改装出行。

5庑:堂周的廊屋,即厢房。

6貂:貂裘。一种贵重的皮衣。

7史公可法:史可法(1601—1645),明末河南祥符(今开封)人,字宪之,号道邻。崇祯进士。累迁右佥都御史,升任南京兵部尚书。崇祯十七年(1644年)他在南京立福王(弘光帝),加大学士,称史阁部。督师守扬州,抵御清兵。清多尔衮致书诱降,却之。城破不屈被杀。扬州人民在城外梅花岭筑衣冠冢,以为纪念。

8瞿然:抬头惊视的样子。

9碌碌:平庸。

10厂狱:明代由宦官控制的东厂监狱。

11逆阉:指太监魏忠贤一党。阉:太监的通称。明代依附阉宦的官僚,结成党羽,叫做阉党。熹宗时魏忠贤专权,内外官僚,奔走门下,结党营私,陷害异己,自称儿孙,为之建造生祠。思宗即位,穷查党羽,定为逆案,故称逆阉。防伺:防范窥视。

12炮烙:古代的一种酷行,用铜柱加炭使热,令有罪者抱柱受烙。

13且死:将要死去。且:将。

14手:手持,名词用作动词。铲:铁制的起土工具。

15为:充当。除不洁者:清除污秽的人。

16皆:眼眶。

17已矣:完了。

18昧:不明。

19俟:等待。构陷:罗织罪名,设计陷害。

20趋:快步疾走。

21崇祯:明思宗年号(1628—1644)。

22张献忠(1606—1646):明末农民起义军首领。字秉吾,号敬轩,延安柳树涧(在今陕西定边东)人。崇祯十六年(1643年),他在成都建立大西政权,即帝位,年号大顺。大顺三年(1646年),清兵南下,他引兵拒战,在西充凤凰山中箭身亡。蕲、黄:湖北蕲春、黄冈。潜、桐:安徽潜山、桐城。

23凤庐道:明代分一省为若干道,道的行政长官称道台、道员。道通常辖几个府,凤庐道管辖凤阳府和庐州府。

24漏鼓:夜间报更漏的鼓。古代用滴漏计时,夜间凭漏刻传更,报更则用鼓。

25番代:轮班替换。

26躬:亲自。造:到。第:府第。

27宗老:同宗族中的长辈。涂山:方苞族祖方文,字尔止,号明农,一号涂山。

本篇所记之事非出于作者所亲历,而是得于其父所亲闻。作者所闻左公之逸事想必很多,但只选取与史可法关系中的二三事予以记述,以突出表现左公知人之明、惜才如命、为国选贤的爱国精神。这是桐城派文章讲求选材,精于剪裁的绝好例证。特别是史公狱中相会一段精彩的描绘,简洁生动,细腻传神:“史前跪,抱公膝而呜咽。公辨其声,而目不可开,乃奋臂以指拨苷,目光如炬”,不仅摹画出人物的“形”,而且折射出人物的“情”,绘形传神,感人至深。传承了归有光将评话、小说的描写手段创造性地运用于散文之中的人物刻画方法,成为桐城派散文的一大特长。但这种非亲历亲见的描写又不同于小说的凭空虚构,所以文章在开头和末尾处一再点明文中所记之事得之先君子所言,而非臆想与猜测,显示了桐城派文章的严谨与细密。最后写史公严于治军,为国辛劳之事,看似闲笔,实出匠心。它一则照应了文章开头“他日继吾志事,惟此生耳”的远见卓识。二则回应了“吾师肺肝,皆铁石所铸造”的精神感召。三位一体,形散神聚。通篇雅洁瀚畅,读来令人荡气回肠。

又书货殖传后

《春秋》之制义法,自太史公发之2,而后之深于文者亦具焉。义,即《易》之所谓“言有物”也3;法,即《易》之所谓“言有序”也4。义以为经而法纬之,然后为成体之文。

是篇两举天下地域之凡5,而详略异焉。其前独举地物,是衣食之源,古帝王所因而利道之者也6。后乃备举山川境壤之支凑7,以及人民、谣俗、性质、作业8,则以汉兴,海内为一9,而商贾无所不通,非此不足以征万货之情10,审则宜类而施政教也11。两举庶民经业不凡12,而中别之。前所称农田树畜,乃本富也13;后所称贩鬻僦货14,则末富也。上能富国者,太公之教诲、管仲之整齐是也15;下能富家者,朱公、子赣、白圭是也16。计然则杂用富家之术以施于国17,故别言之,而不得侪于太公、管仲也18。然自白圭以上,皆各有方略,故以“能试所长”许之19;猗顿以下20,则商贾之事耳,故别言之,而不得侪于朱公、子赣、白圭也。是篇大义,与《平准》相表里21,而前后措注22,又各有所当如此。是之谓“言有序”,所以至赜而不可恶也23。

夫纪事之文,成体者莫如左氏24,又其后,则昌黎韩子,然其义法皆显然可寻,惟太史公《礼》、《乐》、《封禅》三书25,及《货殖》、《儒林传》,则于其言之乱杂而无章者寓焉26,岂所谓“定哀之际多微辞”者邪27?

1货殖传:即《史记》卷一二九《货殖列传》。货殖意为经商,语出《论语?先进》:“赐不受命,而货殖焉。”《货殖列传》记叙了春秋末年至西汉初年的富商大贾范蠡、子贡等人的事迹以及各地的经济资源、生产情况。

2“春秋”二句:意指孔子著《春秋》制定的作文“义法”,是司马迁首先指出来的。方苞提出这一见解的依据是《史记?十二诸侯年表序》。原文为:“孔子明王道,干七十余君,莫能用。故西观周室,论史记旧闻,兴于鲁而次《春秋》。上记隐,下至哀公之获麟,约其文辞,治其繁重,以制义法。王道备,人事浃。”但实际上此处所谓“义法”,乃指“仪法”,是准则的意思,并没有方苞所谓的文义、文法之意。

3“言有物”:出于《易?家人卦》象辞:“君子以言有物而行有恒。”意即君子说话,能够言之有物;君子做事,能够持之以恒。

4“言有序”:出于《易?艮卦》象辞:“言有序,悔亡”。

5是:此,这。凡:概况。

6因:顺着。利道:引导。“道”通“导”。

7支凑:物资的出产汇聚。

8性质:人或事物本身具有的能力或作用。作业:生产。

9海内为一:天下统一。

10征:表明。

11审:清楚。类:分别不同的情况。

12庶:众多。

13本:古代儒家重农轻商,认为农业是本

14鬻:出卖。僦货:租赁,借贷。商业只是末。

15太公:即周初政治家吕尚。吕尚姓姜,名望,一说字子牙,俗称姜太公。管仲:名夷吾,字仲,春秋前期齐相,主张通货积财,富国强兵,佐齐桓公九合诸侯,一匡天下,成就霸业,桓公尊之为“仲父”。整齐:使之整齐有秩序,用作动词。

16朱公:即陶朱公,春秋时越国的范蠡,他帮助越王勾践灭吴后,离开越国去齐国的陶(今山东省定陶县西北),易名陶朱公,因善于经商而致富。子赣:即子贡,为孔子弟子,来往曹、鲁之间经商,遂成巨富。白圭:战国时周人,富商。

17计然:春秋末期人,有人认为就是越国大夫文种,曾提出富国七策。《史记?货殖列传》称:“计然之策七,越用其五而得意。”

18侪:并列。

19“能试所长”:《史记?货殖列传》中称赞白圭等人的话,原文为“能试有所长”。许:称赞、肯定。

20猗顿:战国时大商人,以经营盐业起家,与陶朱公齐名,并称“陶猗”。一说猗顿本为鲁人,陶朱公教以畜牧,他到猗氏(今山西临猗南)大养牛羊,十年致富,故名“猗顿”。

21《平准》:即《史记?平准书》,记述汉初至武帝一百余年间财政经济发展情况,因重在说明币制变化及控制商品流通和物价的均输平准,故名《平准书》。

22措注:安排布局。

23赜:深奥。可恶:意为杂乱不通。

24左氏:即与孔子同时的鲁国史官左丘明,相传《左传》为其所撰,唐后学者多有怀疑。《左传》是我国第一部叙事详明、体系完整的编年体史书,方苞对此书甚为推崇。

25《礼》、《乐》、《封禅》三书:即《史记》之《礼乙书》、《乐书》、《封禅书》。

26“则于其言”句:意谓寓义法于杂乱无章之中。表面看似纷杂繁乱,其实详略得宜,繁简适度,结构井然,极有章法。

27“岂所谓”二句:《春秋公羊传?定公元年》:“定、哀多微辞”。意思是说,孔子修《春秋》,写到当代国君鲁定公、鲁哀公的事,在表达批评之意时,多采用微辞即隐晦含蓄而不直言。方苞引用这句话,旨在表明:司马迁写《封禅书》、《货殖列传》等,往往要涉及当代之事,因为有所顾忌不便明说,只好也像孔子那样,以“微言”出之,因此表面看来,行文有点“杂乱而无章”。

方苞的“义法”说是桐城派古文理论体系的基础。“义法”的内容是什么?方苞在多篇文章中从不同的角度进行了深入的探讨,最完整的解释出现于《又书货殖传后》一文。在本文中,方苞明确指出:“义”为“言有物”,指文章的思想内容;“法”为“言有序”,指文章的艺术形式,“义”为经,“法”为纬,两者统一而为成体之文。在具体论述时,方苞首先借重《易经》为自己的立论张本,说明“义法”的含义及“义”“法”之间的关系;接着详细地分析了《史记?货殖传》的内容与篇章结构的关系,指出:“是篇大义,与《平准》相表里,而前后措注,又各有所当如此,是之谓言有序”。由此,他得出结论:《史记?货殖列传》看似记事繁杂,实际上“前后措注,又各有所当”,这主要是因为司马迁能从纷繁的材料中,准确地把握其性质,选取最能反映事物特征的材料,分门别类,安排得当,才使得《货殖列传》详略有度,井然有序。所以《史记?货殖列传》是方苞“义法”说最好的范文。

值得注意的是,方苞对文章“义法”的总结,基本上是在史传类文章的范围内进行,他尤其推崇《左传》、《史记》、《汉书》、《五代史》及韩、欧的文章,认为其中“义法”皆显然可寻。为了给学文者指出一条古文写作的路径,给予他们以具体、切实的帮助,方苞根据自己的经验和认识,先后撰写了《左传义法举要》、《史记评语》、《史记注补正》等,对其中精妙之处加以圈点评识。《史记?货殖列传》与一般传记不同,它不是记叙个别人物的生平,而是叙述同一类人物的活动,以及他们对社会生活的影响;写法上也不拘泥于传记体的形式,而是以论说为主,历史事件和人物只被作为证据引用,堪称司马迁所写传记中另一类型的代表作。

与孙以宁书

昔归震川尝自恨足迹不出里闸1,所见闻无奇节伟行可记。承命为征君作传2,此吾文托记以增重也,敢不竭其愚心。

所示群贤论述,皆未得体要。盖其大致不越三端:或详讲学宗指及师友渊博,或条举平生义狭之迹,或盛称门墙广大3,海内向仰者多。此三者,皆征君之末迹也,三者详而征君之事隐也。

古之晰于文律者4,所载之事,必与其人之规模相称。太史公传陆贾5,其分奴婢、装资,琐琐者皆载焉。若萧、曹世家而条举其治绩6,则文字虽增十倍,不可得而备矣。故尝见义于《留侯世家》7,曰:“留侯所从容与上言天下事甚众,非天下所以存亡,故不著。”8此明示后世缀文之士以虚实详略之权度也9。宋元诸史,若市肆簿籍,使览者不能终篇,坐此义不讲耳10。

征君义狭,舍杨、左之事11,皆乡曲自好者所能勉也;其门墙广大,乃度时揣己,不敢如孔孟之拒孺悲、夷之12,非得已也;至论学,则为书甚具。故并弗采著于传上,而虚言其大略。昔欧阳公作《尹师鲁墓志》,至以文自辩13。而退之之志李元宾14,至今有疑其太略者。夫元宾年不及三十,其德未成,业未著,而铭辞有曰“才高乎当世,而行出乎古人”。则外此尚安有可言者乎?仆此传出,必有病其太略者15”,不知往昔群贤所述,惟务征实,故事愈详而义愈狭。今详者略,实者虚,而征君所蕴蓄转似可得之意言之外,他日载之家乘16,达于史官,慎毋以彼而易此。惟足下的然昭晰17,无惑于群言,则征君之所赖也,于仆之文无加损焉。如别有欲商论者,则明以喻之。

1自恨:自感遗憾。闸:巷门。归震川:归有光(1507? 1571),明散文家,字熙甫,号震川,昆山(今属江苏)人。嘉靖进士,官南京太仆寺丞,修《世宗实录》,卒于官。于散文创作力排明前后七子的拟古主张。与王慎中、唐顺之、茅坤等被称为“唐宋派”。所作散文朴素简洁,善于叙事,为桐城文家所推重。

2征君:孙奇逢(1584?1675),明清之际学者。字启泰,一字钟元,世称夏峰先生,直隶容城(今属河北)人。明亡,隐居不仕,与黄宗羲、李颥并称三大儒。孙奇逢屡次受至朝廷征聘,但屡不应征,故称征君。

3门墙:《论语?子张》:“夫子之墙数仞,不得其门而入。”广大:谓弟子众多。后因称师门为“门墙”。

4晰:清楚,明白。

5太史公:司马迁,字子长,夏阳(今陕西韩城南)人,西汉史学家、文学家和思想家。传陆贾:为陆贾作传。陆贾:汉初政论家、辞赋家。从汉高祖刘邦定天下,官至太中大夫。向高祖提出“居马上得之,宁可以马上治之乎?”力主提倡儒学:“行仁义,法先圣”,并辅以黄老的“无为而治”的思想。对汉初政治曾发生影响。著作有《新语》。

6世家:《史记》中传记的一体,主要叙述世袭封国的诸侯王的事迹。萧、曹世家:指《史记》之《萧相国世家》、《曹相国世家》。萧何与曹参对刘邦立国都起过重要作用,为汉初名臣。

7见义:示以为文之义法。见:同现。留侯:张良,汉初大臣,字予房。传为城父(今安徽亳县东南)人。为刘邦重要谋士。汉朝建立,封留侯。

8上:指刘邦。非天下所以存亡:非关国家兴衰存亡的大事。

9缀:连结,此指写字成文。权度:权衡、度量的器具。这里指标准,范式。

10坐:由于。

11杨、左之事:指孙奇逢冒着生命危险营救杨涟、左光斗,后又将其遗体运送回家乡之事。

12孺悲:春秋鲁国人。《论语?阳货》:“孺悲欲见孔子,孔子辞以疾。”夷之:墨予的信徒。《孟子?滕文公上》:“墨者夷之因徐辟而求见孟子。孟子:‘吾固愿见,今吾尚病,病愈,我且往见,夷子不来!”’

13“昔欧阳公”二句:欧阳修作《尹师鲁墓志铭》,有人议其详略失当,措词不合,欧阳修乃作《论尹师鲁墓志》以自辩。

14退之:韩愈,字退之。志李元宾:为李元宾作墓志。此墓铭仅一百五十余字。

15病:不满,责备。

16乘:春秋时晋国史书的名称。家乘:本指记载私家事的文字。罗大经《鹤林玉器》卷十:“山谷晚年作日录,题曰家乘,取《孟子》‘晋之乘’之义”。后相沿称家谱为“家乘”。这里即指家谱。

17的然:鲜明的样子。指态度鲜明,明辨事理。

本文是就《孙征君传》给孙奇逢后人的一封复信。在这封信中,方苞提出了:“晰于文律者,所载之事,必与其人之规模相称”的创作主张。若其人规模较小,则可“琐琐者皆载焉”。若其人规模宏大,则应得其体要,“常事不书”,“非关天下所以存亡事”不著。否则文字即使增加十倍,面面俱到,也不能把一个人物写活。所以替人作传时宜知:“虚实详略之权度”。若如市肆簿籍一般,则“事愈详而义愈狭”,细枝末节显著而人物的精神品格隐没。所以为文要善于剪裁,精于取舍,突出中心,抓住人物精神的闪光点,“详者略,实者虚”,“独著者荦荦大者”,“所蕴蓄转似可得之意言之外”。方苞的观店对文学创作很有指导意义,并在自己的散文创作中实践了这些观点,信中还回答了了孙以宁所示对孙奇逢事迹的记述评论不予采著的道理:“征君义狭,舍杨、左之事,皆乡曲自好者所能勉也;至论学,则为书甚具。故并弗采著于传上,而虚言其大略。”所以传记中只选取了孙奇逢一生的大节伟行,以表现他不畏权奸毒焰的刚正卜阳的优秀品格,不与清政府合作的民族气节。事迹典型突出,人物个性鲜明。

古文约选序例

太史公《自序》1:“年十岁,诵古文”。周以前书皆是也2。自魏、晋以后,藻绘之文兴3,至唐韩氏起八代之衰4,然后学者以先秦盛汉辨理论事质而不芜者为古文5,盖六经及孔子、孟子之书之支流余肄也6。我国家稽古典礼,建首善自京师始7,博选八旗子弟秀异者8,并人于成均9。圣上爱育人才,辟学舍,给资粮,俾得专力致勤于所学10,而余以非材,实承宠命以监临而教督焉。窃惟承学之士11,必治古文,而近世坊刻,绝无善本,圣祖仁皇帝所定《渊鉴》古文12,闳博深远,非始学者所能遍观而切究也,乃约选两汉书疏及唐宋八家之文,刊而布之,以为群士楷。

盖古文所从来远矣,六经、《语》、《孟》,其根源也13。得其支流,而义法最精者14,莫如《左传》、《史记》,然各自成书,具有首尾,不可以分剃15。其次《公羊》、《觳梁传》、《国语》、《国策》16,虽有篇法可求,而皆通纪数百年之言与事,学者必览其全,而后可取精焉。惟两汉书疏及唐、宋八家之文17,篇各一事,可择其尤18。而所取必至约,然后义法之精可见。故于韩取者十二19,于欧十一,余六家或二十、三十而取一焉;两汉书疏,则百之二三耳。学者能切究于此20,而以求《左》、《史》、《公》、《彀》、《语》、《策》之义法,则触类而通,用为制举之文,敷陈论策21,绰有余裕矣。虽然,此其末也。先儒谓韩子因文以见道22,而其自称则曰:“学古道,故欲兼通其辞23”。群士果能因是以求六经、《语》、《孟》之旨,而得其所归,躬蹈仁义24,自勉于忠孝,则立德立功以仰答我皇上爱育人材之至意者,皆始基于此。是则余为是编以助流政教之本志也夫。雍正十一年春三月和硕果亲王序25。

一、三传、《国语》、《国策》、《史记》为古文正宗,然皆自成一体,学者必熟复全书,而后能辨其门径,人其交突26。故是编所录,惟汉人散文及唐宋八家专集,承学治古文者先得其津梁27,然后可溯流穷源28,尽诸家之精蕴耳29。

一、周末诸子30,精深闳博,汉、唐、宋文家皆取精焉。但其著书主于指事类情31,汪洋自恣32,不可绳以篇法33,其篇法完具者间亦有之,而体制亦别,故概弗采录,览者当自得之。

一、在昔议论者,皆谓古文之衰自东汉始。非也。西汉惟武帝以前之文,生气奋动,倜傥排宕34,不可方物而法度自具35。昭、宣以后36,则渐觉繁重滞涩37,惟刘子政杰出不群38,然亦绳趋尺步,盛汉之风,邈无存矣39。是编自武帝以后至蜀汉,所录仅三之一,然尚有以事宜讲问,过而存之者。

一、韩退之云:“汉朝人无不能为文。”40今观其书疏吏牍41,类皆雅饬可诵42。兹所录仅五十余篇,盖以辨古文气体,必至严乃不杂也43。既得门径,必纵横百家而后能成一家之言44。退之自言“贪多务得,细大不捐”是也45。

一、古文气体,所贵澄清无滓。澄清之极,自然而发其光精,则《左传》、《史记》之瑰丽浓郁是也46。始学而求古求典,必流为明七子之伪体47,故于《客难》、《解嘲》、《答宾戏》、《典引》之类皆不录48。虽相如《封禅书》49,亦姑置焉,盖相如天骨超俊,不从人间来,恐学者无从窥寻而妄摹其字句,则徒敝精神于蹇浅耳50。

一、子长“世表”“年表”“月表”为序51,义法精深变化,退之、子厚读经、子52,永叔史志论53,其源并出于此。孟坚《艺文志》“七略序54”,淳实渊懿,子固序群书目录55,介甫序《诗》、《书》、《周礼》义56,其源并出于此。概弗编辑,以《史记》、《汉书》治古文者必观其全也。独录《史记?自序》,以其文虽载家传后57,而别为一篇,非《史记》本文耳。

一、退之、永叔、介甫俱以志铭擅长58,但序事之文,义法备于《左》、《史》,退之变《左》、《史》之格调而阴用其义法,永叔摹《史记》之格调而曲得其风神59,介甫变退之之壁垒而阴用其步伐60。学者果能探《左》、《史》之精蕴,则于三家志铭,无事规模而自与之并矣61”。故于退之诸志,奇崛高古清深者皆不录,录马少监、柳柳州二志62,皆变调,颇肤近。盖志铭宜实征事迹63,或事迹无可征,乃叙述久故交亲,而出之以感慨,马志是也;或别生议论,可兴可观64”,柳志是也。于永叔独录其叙述亲故者,于介甫独录其别生议论者,各三数篇,其体制皆师退之65,俾学者知所从人也。

一、退之自言所学,在“辨古书之正伪,与虽正而不至焉者”,盖黑之不分,则所见为白者非真白也。子厚文笔古隽66,而义法多疵67”,欧、苏、曾、王亦间有不合,故略指其瑕68,俾瑜者不为掩耳69。

一、《易》、《诗》、《书》、《春秋》及“四书”70,一字不可增减,文之极则也71。降而《左传》、《史记》、韩文,虽长篇,句字可剃蕹者甚少72。其余诸家,虽举世传诵之文,义枝辞冗者73,或不免矣,未便削去,姑钩划于旁,俾观者别择焉74。

《古文约选》是清雍正十一年(1733),方苞替和硕果亲王编的书。该书以“义法”为标准,“约选两汉书疏及唐宋八家之文,刊而布之,以为群士楷”。此书刊布后便成了当时八旗官学(成均)的教材。乾隆时,又下诏全国各学官,将此书列为官方的古文教科书。所以方苞的《古文约选》具有“钦颁”的权威性。

《古文约选序例》是体现方苞文论思想的一篇重要文章。他在文章中首创“义法”说,为桐城派散文理论奠定基础。他还倡导以古文之法来写八股文,说:“学者能切究于此,而以求《左》、史》、《公》、《毂》、《语》、《策》之义法,则触类而通,用为制举之文,敷陈论策,绰有余矣”。以期用古文来改造时文。并在“序例”中明确提出道统和文统的统一,编“约选”在于“以助流政教之本志”。

方苞在“序例”中还提出了“古文气体,所贵澄清无滓”的重要文论观点,这无疑是散文艺术的最高境界,也是后来桐城派作家所追求的目标。

游雁荡记

癸亥仲秋,望前一日入雁山,越二日而反。古迹多榛芜不可登探,而山容壁色,则前此目见者所未有也。鲍甥孔巡曰:“盍记之?”余曰:“兹山不可记也。永、柳诸山,乃荒陬中一邱一壑,子厚谪居,幽寻以送日月,故曲尽其形容。若兹山,则浙东西山海所蟠结,幽奇险峭,殊形诡状者,实大且多,欲雕绘而求其肖似,则山容壁色乃号为名山者之所同,无以别其为兹山之岩壑也。”

而余之独得于兹山者,则有二焉。前此所见,如皖桐之浮山、金陵之摄山、临安之飞来峰,其崖洞非不秀美也,而愚僧多凿为仙佛之貌相,俗士自镌名字及其诗辞,如疮病蹶然而人人目”。而兹山独完其太古之容色以至于今,盖壁立千仞,不可攀援,又所处僻远,富贵有力者无因而至,即至亦不能久留,构架鸠工以自标揭,所以终不辱于愚僧俗士之剥凿也。又,凡山川之明媚者,能使游者欣然而乐,而兹山岩深壁削,仰而观俯而视者,严恭静正之心,不觉其自动,盖至此则万感绝,百虑冥,而吾之本心乃与天地之精神一相接焉。察于此二者,则修士守身涉世之学,圣贤成己成物之道,俱可得而见矣。

1太史公:司马迁。

2是:指古文。

3藻绘:即藻饰,指修饰和文采。

4八代:指东汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋八个朝代。句意指古文自西汉以来,经过以上八个朝代的衰变,直至唐代,才由韩愈等人予以振兴。

5盛汉:指西汉。不芜:不杂乱、有条理。

6六经:指《诗经》、《尚书》、《礼记》、《易经》、《春秋》、《乐经》。肄:树木再生的嫩条,这里指由《六经》及孔孟之书派生的古文。

7稽:考核。京师:泛称国都。《汉书?儒林传序》:“故教化之行也,建首善自京师始。”意为京都是全国政治、文化中心,理应成为全国教化最好的地方。

8八旗:1601?1615年间,满族将其社会成员通过黄、白、红、蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝,八旗形式组织起来,为“八旗满洲”。皇太极时,又将降附的蒙古人和汉人编为“八旗蒙古”和“八旗汉军”,与“八旗满洲”共同构成清代八旗的整体。建立初期,具有统领军事、行政、生产三种职能,后“生产”职能渐趋萎缩,主要行使军事、行政方面的职能。秀异:出类拔萃。

9成均:清代最高学府国子监亦称“成均”。八旗子弟就读的八旗官学隶属国子监。入官学的八旗子弟在此由满、蒙、汉教习授满书、骑射、汉文等知识和技能。

10圣上:皇帝。爱育:爱护、培养。俾:使。

11窃:私下。惟:思考。承:接受。

12圣祖:康熙帝。《渊鉴》:即《渊鉴类涵》,全书四百五十卷,清桐城人张英任该书总裁。

13《语》:即《论语》,是记载孔子言谈行事的一部书,是一部语录体著作。《孟》:即《孟子》,是记述战国时代思想家孟子言行的书。

14义法:“义”,为文章内容,中心思想;“法”,表达思想观点的形式和技巧。

15分:削除、删改。

16《公羊传》、《毂梁传》:均为《春秋》作解说的传,上述二传与《左传》统称为“春秋三传”。《公羊传》相传为齐国人公羊高所撰,公羊高是孔子弟子予夏的学生,他口述《春秋》微言大义,四传至其玄孙公羊寿。汉景帝时,公羊寿和他的学生齐国人胡毋生著录成此书。《敷梁传》旧题敷梁赤(赤或为喜、傲、)撰。相传他和公羊高同为子夏弟子,此书是他的后传弟子根据他的口述记录,在西汉时著录而成。《国语》:我国最早的国别史,作者左丘明(一说各国史官记录,后人整理而成),主要记载公元前967年周穆王至公元前453年鲁悼公这一时期的一些历史事件中有关人物的言论、对话、论战等。《国策》:即《战国策》,是战国时期的史料汇编,全书三十三篇,各篇文章由各国史官和策士分别记录下来,西汉末年刘向整理。

17两汉:西汉、东汉。唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩。

18尤:优秀。约:简明、简要。

19十二:十分之二。

20究:研究、探求。此:指精选古文。

21策:策问。从汉代始,皇帝为选拔人才举行考试,事先将问题写在竹简上,叫“简”。应试者按策上的问题陈述自己的见解,叫“对策”或“论策”。

22先儒:指理学创始人,北宋人程颢。道:主张、思想、学说。“理学”亦称“道学”,侧重阐释义理。宋代理学家曾用“文以载道”来概括韩愈所倡导的文章要言之有物,语言应流畅简洁的文学主张。

23辞:文辞。学古道:语出韩愈《题欧阳生衷辞后》:“思古人而不得见,学古道则欲兼通其辞,通其辞者,本志乎古道者也”。

24躬:亲自。蹈:遵循、实行。

25和硕果亲王:爱新觉罗允礼,康熙第十七子。《古文约选》一书是方苞以和硕果亲王的名义选编及作序的。

26窒突(y60y60):空,指屋予的东南角;突,指室之西南隅,即奥。二者均处在不见户明的位置,这里引申为古文的深奥。

27承学:犹言受业。津梁:津,指渡口;“津梁”这里指起桥梁作用的重要事物。

28溯流:逆流而上。

29精蕴:即精深变化之义法。

30诸子:指各学派的代表人物,如儒家的孔子、孟子,墨家的墨子,道家的老子等;亦指他们的代表作。

这是一篇别具一格的游记。文章题目为《游雁荡记》,第一段却说:“兹山不可记也”。接着,作者将雁荡山与柳宗元笔下的永柳诸山相比较加以说明:永柳诸山本处在人迹不至的荒凉偏远之地,柳宗元先贬永州,后迁柳州,探幽寻胜,寄情山水,形诸笔墨,曲意形容,以寄托自己的孤愤。永柳诸山也因柳宗元的游记而闻名于世。而雁荡山“幽奇险峭,殊形诡状”,“欲雕绘而求其肖似”,容易与“号为名山者之所同”,写不出雁荡山的特色,故“不可记”。

第二段中,作者笔锋一转,另辟蹊径,“而余之独得于兹山者,则有二焉”。作者认为:枞阳的浮山、南京的栖霞山、杭州的飞来峰均处于人烟阜胜之地,游览者众多,“愚僧多凿为仙佛之貌相,俗士自镌名字及其诗辞”,将本来秀美的崖洞、自然的杰作人为地雕琢污损了,而雁荡山由于特殊的地形特点,“独完其太古之容色以至于今”,“终不辱于愚僧俗士之剥凿”,完好地保持了它的自然风貌??这与一个品德完美之人始终坚守住自身的操行品德何其相似!另外,雁荡山不同于那些平缓明媚的山川,给人以游览时的欢愉之感。由于它特殊的地形地貌,游者只能深入谷底作“仰而观”,或者踞其盆地边缘作“俯而视”,入目者皆为千仞高峰,峭拔壁立,顿时会产生一种庄严肃穆的感情,被大自然的鬼斧神工所震慑,“万感绝,百虑冥”,在游览的同时自身的心灵也得到洗涤与净化。

北宋的王安石通过游览褒禅山悟出做学问的道理,而方苞则于游览雁荡山领略到做人处世的道理,二者实在有异曲同工之妙。

狱中杂记

康熙五十一年三月,余在刑部狱,见死而由窦出者,日四三人。有洪洞令杜君者,作而言曰:“此疫作也”。今天时顺正,死者尚希,往岁多至日十数人。”余叩所以,杜君曰:“是疾易传染,遘者虽戚属,不敢同卧起。而狱中为老监者四,监五室,禁卒居中央,牖其前以通明,屋极有窗以达气,旁四室则无之,而系囚常二百余。每薄暮下管键,矢溺皆闭其中,与饮食之气相薄;又隆冬贫者席地而卧,春气动,鲜不疫矣。狱中成法,质明启钥,方夜中,生人与死者并踵顶而卧,无可旋避,此所以染者众也。又可怪者;大盗、积贼、杀人重囚,气杰旺,染此者十不一二,或随有瘳。其骈死,皆轻系及牵连佐证,法所不及者。”

余曰:“京师有京兆狱,有五城御史司坊,何故刑部系囚之多至此?”杜君曰:“迩年狱讼,情稍重,京兆、五城即不敢专决;又九门提督所访缉纠诘,皆归刑部;而十四司正副郎好事者,及书吏、狱官、禁卒,皆利系者之多,少有连,必多方钩致。苟入狱,不问罪之有无,必械手足,置老监,俾困苦不可忍,然后导以取保,出居于外,量其家之所有以为剂,而官与吏剖分焉。中家以上,皆竭资取保;其次,求脱械居监外板屋,费亦数十金;惟极贫无依,则械系不稍宽,为标准以警其余。或同系,情罪重者,反出在外。而轻者、无罪者罹其毒,积忧愤,寝食违节,及病,又无医药,故往往至死。”余伏见圣上好生之德,同于往圣,每质狱辞,必于死中求其生。而无辜者乃至此。倘仁人君子为上昌言除死刑及发塞外重犯,其轻系及牵连未结正者,别置一所以羁之,手足毋械,所全活可数计哉?或曰:狱旧有室五,名曰现监,讼而未结正者居之。倘举旧典,可小补也。杜君曰:“上推恩凡职官居板屋,今贫者转系老监,而大盗有居板屋者,此中可细诘哉?不若别置一所,为拔本塞源之道也。”余同系朱翁、余生及在狱同官僧某,遘疫死,皆不应重罚。又某氏以不孝讼其子,左右邻械系人老监,号呼达旦。余感焉。以杜君言泛讯之,众言同.于是乎书。

凡死刑狱上,行刑者先俟于门外,使其党人索财物,名曰“斯罗”,富者就其戚属,贫则面语之。其极刑,曰:“顺我,即先刺心,否则,四肢解尽,心犹不死。”其绞缢,曰:“顺我,始缢即气绝,否则,三缢加别械,然后得死。”惟大辟无可要,然犹质其首。用此,富者赂数十百金,贫亦罄衣装,绝无有者,则治之如所言。主缚者亦然,不如所欲,缚时即先折筋骨。每岁大决,勾者十四三,留者十六七,皆缚至西市待命.其伤于缚者,即幸留,病数月乃瘳,或竟成痼疾。余尝就老胥而问焉:“彼于刑者、缚者,非相仇也,期有得耳;果无有,终亦稍宽之,非仁术乎?”曰:“是立法及以警其余,且惩后也。不如此,则人有幸心”。主梏扑者亦然。余同逮以木讯者三人:一人予三十金,骨微伤,病间月;一人倍之,伤肤,兼旬愈“;一人六倍,即夕行步如平常。或叩之曰:“罪人有无不均,既各有得,何必更以多寡为差?”曰:“无差,谁为多与者?”孟子曰:“术不可不慎”。信夫!

部中老胥,家藏伪章,文书下行直省,多潜易之,增减要语,奉行者莫辨也;其上闻及移关诸部,犹未敢然。功令:大盗未杀人,及他犯同谋多人者,止主谋一二人立决,余经秋审,皆减等发配。狱辞上,中有立决者,行刑人先俟于门外。命下,遂缚以出,不羁晷刻。有某姓兄弟,以把持公仓,法应立决。狱具矣,胥某谓曰:“予我千金,吾生若。”叩其术,曰:“是无难,别具本章,狱辞无易,取案末独身无亲戚者二人易汝名,俟封奏时潜易之而已。”其同事者曰:“是可欺死者,而不能欺主谳者。倘复请之,吾辈无生理矣。”胥某笑曰:“复请之,吾辈无生理,而主谳者亦各罢去。彼不能以二人之命易其官,则吾辈终无死道也。”竟行之,案末二人立决。主者口哇舌挢。终不敢诘。余在狱,犹见某姓,狱中人群指曰:“是以某某易其首者。”胥某一夕暴卒,人皆以为冥谪云。

凡杀人,狱辞无谋、故者,经秋审人矜疑,即免死。吏因以巧法。有郭四者,凡四杀人,复以矜疑减等,随遇赦。将出,日与其徒置酒酣歌达曙。或叩以往事,一详述之,意色扬扬,若自矜诩。噫!渫恶吏忍于鬻狱,无责也;而道之不明,良吏亦多以脱人于死为功,而不求其情。其枉民也,亦甚矣哉!

奸民久于狱,与胥卒表里,颇有奇羡。山阴李姓,以杀人系狱,每岁致数百金。康熙四十八年,以赦出,居数月,漠然无所事。其乡人有杀人者,因代承之。盖以律非故杀,必久系,终无死法也。五十一年,复援赦减等谪戍。叹曰:“吾不得复人此矣!”故例,谪戍者移顺天府羁候。时方冬停遣,李具状求在狱,候春发遣,至再三,不得所请,怅然而出。

方苞因为《南山集》作序,被捕入狱,十一月由江宁县解送京城,下了刑部大牢。康熙五十二年(1713年),康熙施行恩威并施的策略,夸誉“方苞学问天下莫不闻”,予以特赦。方苞结束了将近两年囚犯生活,以奴隶身份入直南书房。

《狱中杂记》是方苞出狱后,追述他在刑部狱中见闻和感想,揭露并批判了封建社会的腐败和法律制度的罪恶本质。全文共分五段。

第一段,自开头至“皆轻系及牵连佐证法所不及者”,写刑部狱中瘟疫流行情景,揭露造成瘟疫的根源。

第二段,自“余日’’至“于是乎书”,写刑部狱中系囚之多的原因,揭露刑部狱官吏诈取钱财的罪恶。

第三段,自‘‘凡死刑狱上”至“信夫”,写行刑者、主缚者、主梏扑者心狠手辣,揭穿刑部狱敲诈勒索的黑幕。

第四段,自“部中老胥”至“人皆以为冥谪云”,写胥吏放纵主犯,残害无辜,主谳者不敢追究,揭露清代司法机构的黑暗与腐败。

第五段,自“凡杀人”至结尾,写胥吏狱卒与罪犯奸徒勾结舞弊,揭露刑部狱成了杀人犯寻欢作乐牟取钱财的场所。

“杂记”,是古代散文中一种杂文体,因事立义,记述见闻。本文以“杂记”名篇,材料繁富,错综复杂,人物众多,作者善于选择典型事例重点描写,“杂”而有序,散中见整,中心突出。如用方苞提出的古文“义法”来衡量,繁富的材料就是“义”,即“言之有物”;井然有序的记叙就是“法”,即“言之有序”。

本文虽暴露清王朝刑部狱的腐败与黑暗,但作者把罪恶归咎于贪财作恶的胥吏,认为“术不可不慎”,没有看到腐朽的封建制度、残酷的阶级压迫是造成一切罪恶的根源,这是作者受时代的局限所致。

爱华网

爱华网