正是各种各样的“不舍”和“不要浪费”,让囤积症悄悄潜入,成为内心的魔障。

目前,囤积症被列为强迫症(Obsessive CompulsiveDisorder,OCD)的一种,所以囤积症亦称“囤积强迫症”(compulsivehoarding),一般人则以“恋物癖”形容。

行为心理博士张秋明医生通常以“恋物情结”代替“囤积强迫症”,至少,听起来不会感觉严重或忧惧。毕竟,一般人对于精神病依然有所顾忌,不想面对他人的异样眼光,也不易克服内心对“精神病”的抗拒。

囤积症是现代社会其中一种最常见、最普遍的精神疾病,却也是最不受关注的心理疾病。最新研究表明,囤积整的流行概率,已达到美国人口的2%至5%,亦即有600万至1500万人,证实患上“囤积症”,并且因囤积所造成的压力而影响正常生活。

因囤积而影响精神健康的情况,并非先进的富裕国家独有的现象,世界各地都有过度囤积而影响他人,甚至酿成悲剧的事件,马来西亚也不例外。报章时而出现的“长期囤积垃圾,造成恶臭,影响邻居而被投诉”的新闻,这类行为其实已是程度严重的“囤积强迫症”。

张秋明坦言,在马来西亚没有关于囤积症的正式调查,主要是大多数人不会因为囤积行为而求诊,对于囤积症的认识也不多,只以“习惯”或“恶习”看待。许多初期阶段的囤积症,都因缺乏认知而忽略掉,甚至视之为“很多人都有的习惯,尤其是老人家”。

“事实上,只要稍微注意周遭的亲友群,5个人当中至少能找出2至3个有囤积习惯的人。”

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

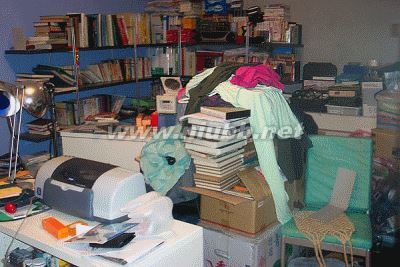

乱堆东西、过度购物以及什么都不舍得扔的行为,都被纳入囤积症的范围。放眼周遭,谁家没有囤积杂物?分别只在于数量和种类多寡、以及整齐和凌乱。

其实每个人或多或少都有囤积的“习惯”,而且会对自己的物品产生感情。不是所有的“囤积”都是病态,但在收集的过程中,可能因各种因素而依赖囤积物,最后变质成“瘾”、成“病”。

张秋明指出,不论是收集邮票、艺术品、名表或名笔等有价值的物品,或是钱币、空瓶、空盒、日记本等普通物件,都是“囤积”的一种,不同点在于理性收集或是“滥收”。

“喜欢收集,并且好好整理和管理,是有目标和理性的嗜好,清楚自己收集了什么,放在哪里,会定期清理。不过,紊乱无章、广泛搜集的收集,则是不健康的囤积,也是容易陷入恋物情结的‘高风险群’。”

张秋明指出,一个人所居住的空间,可从其囤积的物品种类和形式,大略分析这个人的心态和习性,以及囤积行为是理性或非理性。人们用于区分“收藏”和“囤垃圾”的说法是——对于条理分明的收集,赋予“收藏”之名,胡乱收集、没有特定目标的,则是“囤积”。

尽管精神病学界研究发现,即使所谓“收藏”,收藏者痴迷特定的物品种类,并且会花许多时间管理,贮藏处井井有条,也是囤积症的一种。只是其影响可能仅限于自己和家人,对旁人影响不大,或者保持隐秘,不为人所注意。

然而,“囤积症”的重点其实不在于一个人拥有多少物品,而是这些物品是否干扰了自己和家人,甚至影响旁人的生活和健康。

一些收藏者却会因为极端的行为而从古怪变成了病态,那些总是跳蚤市场“寻宝”、搜集各种“宝物”的收藏者,其实也已进入囤积的状态而不自觉。此时,“收藏珍品”逐渐变成“囤积垃圾”。

人们可以忍受甚至美化“收藏”,但无法忍受囤积“垃圾”,前者意识清醒、理性收集,甚至可以发展成财富,但“垃圾”却无实际价值,并且会影响生活和健康。

“所谓‘垃圾’,指的是没有分门别类、从外捡拾回来的物品,囤积在家却从来不收拾,尽管囤积是因为‘日后可能有用到’、‘还可以循环’、‘还有用,不要浪费’之类的心态,但只有想法,没有行动,居家渐渐囤积成垃圾堆。”

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

物质欲望、心灵空虚、寄情于物以及节省心态,都是引发囤积行为,导致囤积成病的主要因素。张秋明以“不舍得的心态”形容囤积症的形成。

先从最常听到的“口头禅”——“不要浪费”开始。

张秋明强调,囤积者所想的“浪费”,并非人们所以为的“浪费”,而是意识不清楚、不舍得、强烈的物质欲望。举例,有人收集用过了的笔,不管名牌或普通笔,都不舍得丢弃,因为“不要浪费,还有别的用处”。

“他们(囤积者)有想要处理的念头和想法,那些笔可以做成手工艺品,再循环成环保用具,但他们只有想法,不会付诸行动……出于不舍得的心理,他们寻找各种理由收集那些东西,久而久之就会陷入依恋情结。”

他坦言,很多人其实知道自己有囤积的“习性”,但却不把种种迹象与囤积症挂钩,也不重视,甚至不敢面对或选择逃避,最大的主因是对“囤积症”缺乏认知和醒觉,却不曾警觉,当囤积物杂乱而多,“不舍得”的心理越来越强烈,“不要浪费”的初衷已经变质,囤积症悄悄滋生。

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

有关囤积症的研究发现,囤积症是一种老人病,因为众多的囤积症病例,以中老年患者居多,这种发生在老年人的囤积症也被称为“垃圾收藏症”(syllogomania)。

现存的调查研究显示,从18岁至90岁研究对象群,囤积症患者平均年龄为50岁。不过,囤积症的发病时间却是人生的较早时期,甚至是儿童时期,只是不被察觉,直到中老年时才显现出不寻常的行为反应。

张秋明坦言,“老人家最喜欢囤杂物”的刻板印象其实是一种误解。囤积没有年龄之分,只是成长背景、生活环境和人生际遇,可能导致不同程度的囤积行为。

他说,囤积不分老少,一般认为“老人家爱囤东西”,其实是因为老人家大多已退休在家,时间较多,但家人却各有各忙,所以会把时间花在“收拾杂物”。

“他们(老人家)的出发点是为了节省,他们收集和收拾,但会在无形中陷入心理的陷阱,开始对物品有所依恋,产生不舍得的情感……”

研究指出,囤积者总会为自己的囤积行为寻找合理的借口,最常见的就是以下三种:

→以后会用到/万一我会用上这些呢?(in-case-syndrome)

→这个会有别的用处/说不定这个很有价值?/也许有回收价值(iamaginary value)

→要是丢了,是不是感情或记忆也不存在了?(emotional meaningness)

第三项就是张秋明所说的“寄情于物”,这类囤积这,将记忆凝固在囤积的物品中,原本是物品的主人,最后却被物品驾驭。这样的“寄托”情绪,乃因寂寞空虚的心理使然,或是寻找情感的替代品,却因没有处理的技巧和观念,影响自己和家人的生活。

“他们(囤积者)可能因为缺乏关怀,也没有什么社交活动,或是因为伴侣逝世,内心空虚寂寞,又不善于沟通,于是就倾向物癖沟通,收集具有纪念意义的物品……”

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

◆囤积症的征兆

★常用的口头禅

当囤积成为依赖,患者最常挂在嘴边的口头禅往往是“不要丢啦”或“收着啦”,当家人或旁人要收拾他们的囤积物时,会反应强烈,可能很生气,甚至怒骂收拾者,任何人只要想动他们的“收藏品”,就会像敏感的刺猬。

★向人索讨“不要的东西”

比如空瓶、空罐、旧物……总而言之就是“滥收”,不只是去捡拾丢弃物,还会开口向人索讨觉得喜欢的、可能有用的、人家可能不要用的,收集品泛滥,自己也混淆,难以控制极度强烈的欲望

★开始出现很多“药物”

一些老人家,害怕被孩子责怪或清理他们的“珍藏”,就会开始依赖其他的物品,尤其是风油、头痛丸之类的药物,以舒缓焦虑和头痛等不舒服的感觉。

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

精神学专家如此形容囤积行为——每个囤积者都有两个痛苦的自我,一个在黑暗中醒着,一个在光明中睡着。

张秋明简单解说,囤积者的表意识清楚知道收集是因为不想浪费,在这过程中的出发点是对的,但没有系统、没有管理的收集和囤积,就会逐渐陷入“恋物情结”的陷阱而不自知。

“比如有人喜欢收集剪报,久而久之数量自然增多,总有一天会囤积到必须收拾和清理的地步,但当事人却搬出种种不丢弃的理由,可能是拖延时间,或是寻找一种情感的依据,作为继续囤积的借口。”

对囤积物的依恋和不舍得的情感,若一直没有抒发的管道,将会越来越失序,难以控制囤积的欲望,继而成为囤积强迫症。当情况发展到这个地步,就必须接受治疗,否则可能会恶化到“精神分裂症”。

“强迫症具有遗传因素,不过几率偏低,绝大部分都是后天影响所致,囤积强迫症就是其中一种。一个从小就在囤积环境长大的小孩,必然会受到影响。”

**********************************************************

◆下篇~

要从“囤积人生”走向“减法人生”绝非易事,但并非不可能的事;当前重点是不能忽视囤积强迫症的影响,须趁早诊断及治疗……

爱华网

爱华网