罗杰*弗赖(Roger Fry), 美国纽约大都会博物馆(Metropolitan Museum of Art)代表

查尔斯*福尔摩斯爵士(Sir Charles Holmes), 英国伦敦国家画廊(National Gallery of London)主任

罗伯特*兰顿-道格拉斯(Capt. Robert Langton-Douglas), 爱尔兰都柏林自由国家博物馆(Irish Free State Museum)前主任

马丁*康威爵士(Sir Martin Conway), 英国伦敦帝国战争博物馆(Imperial War Museum)主任

施密特*德格纳教授(Professor Schmidt-Degner), 荷兰阿姆斯特丹国立美术馆(Rijksmuseum in Amsterdam)主任

莱昂斯*玛丽*尼科尔(Leonce Marie Nicolle), 法国巴黎卢浮宫(the Louvre museum)代表

伯纳德*贝伦森(Bernard Berenson), 美国文艺复兴艺术历史学家

莫里斯*布罗克韦尔(Maurice Brockwell), 英国伦敦艺术评论家和作家

赫伯特*库克(Sir Herbert Cook), 艺术历史学家和收藏家,伦敦道帝楼的业主

阿瑟*皮兰斯-劳丽教授(Professor Arthur Pillans-Laurie), 英国爱丁堡大学赫里奥特瓦学院(Herriot-Watt College in Edinburgh)化学教授

这几位一见面,互相寒暄,对话可能是这样的:

“兄台,好久不见啊。”

“哟,是老弟你啊。”

“是啊是啊,穿过大西洋这个池塘,累死我了。”

“呵呵,穿越英吉利海峡一样累。你来卢浮有何贵干啊?”

“没啥大事,有人托我看一幅画。”

“我也是啊,那边的谁谁谁和谁谁谁也是。”

“不能吧?谁托你看画?”

“匿名。预付了全程费用和佣金,就是不肯说名字。”

“看的哪幅画?”

“你先说。”

“我先问的。”

“那咱就写在手上,同时看。”

几个人背转身去,各自在手上涂了几笔,转身同时张开手掌,互相一看,捧腹大笑。“哈哈,果然是老杜!除了他还能有谁?!”

“既然是老杜那幅画,真假闭着眼睛都知道的,咱们还用看吗?”

“来都来了,就看看吧,场面还是要走一次的。老杜这回麻烦够大,帮他一次啦,要不他就倾家荡产了。”

“好好好,兄台请。”

...

老杜安排从另外渠道运来的一个包裹也到了,里面是长62厘米宽44厘米的一幅油画。这幅画本来在美国纽约某个保险柜里,被美国媒体狗仔队日夜监视,现在却秘密地旅行到了巴黎。这10位客人需要做的,就是把这幅画和卢浮宫中和它非常相似的另一幅油画并排悬挂,仔细观摩、审视、检测、讨论,最后以自己毕生的名誉作为担保写下自己的鉴定结果,究竟哪一幅是瑰宝级原作,哪一幅是垃圾级拷贝。

熟悉艺术史的泡菜可能早已猜出来了,这个匿名的客户老杜,就是住在纽约的大牌英国油画经纪人杜文爵士(Sir Joseph Duveen)。居于这场官司中心的,当然是达芬奇的作品《美人费隆妮叶》(La Belle Ferronniere)!(杜文的油画官司有很多,因为和达芬奇无关就不多说了。)

法国卢浮宫的《美人费隆妮叶》 vs. 美国堪萨斯的《美人费隆妮叶》

费隆妮叶是谁?画中人的真实身份又是谁?达芬奇画过几幅《美人费隆妮叶》?一幅意大利的画是怎么跑到美国惹出官司的?且让我从达芬奇出生开始慢慢道来。不过你可以事先猜猜,哪幅是达芬奇的原作?

(没有料到同学们对真假费隆妮叶如此热情,发表的评论不少比本评书还评书,比如:

hjf同学在31帖说:“右边的怎么头上顶个蝴蝶结?我想起周老虎顶的树叶来了。左右两肩系的白丝巾和领口黑色镶边里的金色花纹,都是左边的笔法繁复,右边的偷工减料给做了些简化。头发也是左边有一丝丝的效果右边象戴了顶黑皮帽。所以貌似左边为原作,右边为MTF约0.9分辨率不高而丧失细节的“翻拍”,还提了曝光压了饱和度。如果左为伪作右为真迹的话,那么MTF>1,一位比达芬奇还伟大的大师诞生了!”

伊加伊同学在52帖说:“右边那幅,右眼的透视明显不对,转不过去,都翻转过来了,怎么可能是在笔记里专篇论述“透视学”的达芬奇所画的呢?大批顶尖专家鉴定这个画?真有其事?小报记者编的吧?”)

(1) 1452年

里昂那多*达芬奇(Leonardo da vinci)生于1452年4月15日。意大利画家兼艺术历史作家瓦萨里(Giorgio Vasari)在他的《艺苑名人传》(Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects)开始讲述达芬奇的时候,用了四个形容词来开篇:

美丽(beauty)、

优雅(grace)、

奇妙(marvellous)、

神圣(divine)。

(我看不懂原文版的《艺苑名人传》,只有拿英文版的充数了。哪位懂原版的尽请指教,不胜感谢。)

瓦萨里说达芬奇是皮耶罗(Ser Piero da Vinci)的儿子,从小就非常聪明,学啥会啥,只是没有常性,会了就学另一科。他才学了几个月数学,就把老师给难倒了;他学音乐吹笛子,能够自编自演非常圣洁的曲子;他醉心于绘画和浮雕;他研究水利,探讨把Arno河从比萨引入佛罗伦萨的可能性;他制作了水力推动的磨坊和机器模型;他设计穿山隧道和举重吊车;这个十几岁的孩童甚至在佛罗伦萨政府官员面前演示如何能够把已经建成的St. Giovanni教堂用机器整体托起然后在教堂底下直接增建阶梯。当达芬奇的老爸皮耶罗把他的一些绘画作品展示给他的好友,佛罗伦萨当时最有名的艺术家韦罗基奥(Andrea del Verrocchio),后者大为惊讶,当即收达芬奇为徒,从而开始了文艺复兴最伟大的艺术家的生涯。

这些描述有多少是真实的多少是夸张?要挑战瓦萨里的话是不容易的,因为瓦萨里出生的时候达芬奇还健在,作为一个文艺复兴画家,他们两个几乎是同一时代的人了。他亲眼见过许多日后失传、毁坏的达芬奇的作品,他亲耳听到许多日后失传的关于达芬奇的故事,他甚至亲手拆毁过达芬奇的的作品。就好像我们知道唐伯虎的生平故事,大多数都是从他的好友祝允明为他写的千余字的墓志铭那里得来。达芬奇的多数故事,我们也是首先从瓦萨里那里听到。

但是,和当时的其他意大利画家一样,瓦萨里对达芬奇的崇拜也是显而易见的,所以他笔下的达芬奇不免非常浪漫化。比如,达芬奇从事绘画,不仅仅是因为他有天资,而更可能是因为他没有比学画更好的出路。

十五世纪的佛罗伦萨是一个出身决定命运的社会。如果你出生在上流社会的家庭,就能够上贵族学校,接触上流家族的关系网,日后世袭贵族称号或者任职政府首脑政要;如果你出生在大城市的中产阶级家庭,则能够上大学,做公务员,从事七大行业、十四小行业的生意,在某个贵族家族的大树荫下乘凉;如果你不幸出生在社会底层的贫穷家庭,只有学会过有上顿没下顿的日子,或者祈祷你30多年平均寿命的人生旅程在战乱或者疾病中尽快结束。因为交通远没有今天发达,可支配收入远没有今天多,搬家是贵族们的奢侈,旅游是富有的人文主义者们的时髦,绝大多数人生老病死在他或她出生地的10英里的圈子里。(本文只讨论历史,请勿联想。如有雷同,纯属巧合。)

达芬奇的父亲皮耶罗是公证员/律师,她的母亲凯特琳娜(Caterina)是个农家女。生达芬奇的时候,两个人就没有结婚。后来皮耶罗事业兴旺,先后娶过 4个老婆;凯特琳娜的生平比较模糊,现在只知道她好像和一个农民结婚了。所以,达芬奇的父亲母亲各自有家庭有孩子,换言之,他是一个双重私生子。作为私生子他甚至不能子承父业做公证员/律师,所以他最好的出路只能是学门手艺加入行会。我们可以暇想,皮耶罗和他的好友韦罗基奥间真实的对话很可能是这样的:

皮耶罗:“哎,你看这幅画如何?”

韦罗基奥:“一般般啊,谁画的?”

皮耶罗:“我儿子。”

韦罗基奥:“哪个儿子?”

皮耶罗:“里昂那多。”

韦罗基奥:“从来没听说过嘛。”

皮耶罗:“嘿嘿,不好意思,我年轻时候犯下的错误。一直把里昂那多寄放在vinci乡下他叔叔家,所以从来没向你提起过。”

韦罗基奥:“明白了。你儿子跟谁学的画?”

皮耶罗:“没跟谁。他自己画的。”

韦罗基奥:“自己画的?那就不是一般般了,你儿子太有天分了。”

皮耶罗:“够不够天分跟你学画?”

韦罗基奥:“够啊。他几岁了?”

皮耶罗:“15。”

韦罗基奥:“15岁?都半截入土了,太晚啦,10岁你就该把他送来,我那几个15岁的学生早在给我打工赚钱了。”

皮耶罗:“10岁这么早?怪我,一直没有答理那小子。现在咋办?他总得有门手艺混饭吃啊,我可没钱养他一辈子。”

韦罗基奥:“唉,看在咱哥俩的份上,我收他为徒吧。出人头地不好说,打我的旗号在佛罗伦萨混个小康温饱应该没问题。”

皮耶罗:“多谢了老韦啊,算我欠你一次。打官司记得找我啊,一定帮你搞定。”

韦罗基奥:“何必这样说,咱哥俩谁欠谁嘛。”

单论油画,其实也包括雕塑、建筑、等等艺术形态,1452年世界的高手云集在意大利,意大利的高手云集在佛罗伦萨,佛罗伦萨的高手排在最前面的,就数韦罗基奥以及他的学生了。自从他给教皇办完事回到佛罗伦萨,就几乎是公认的全城邦第一雕塑、建筑、金饰家,也就是全世界第一。皮耶罗虽然一向对达芬奇的生活不闻不问,在找老师这方面。能够把达芬奇送到韦罗基奥那里当学生,总算做得不错。

幸亏皮耶罗只是一个vinci乡村的小中产,对于天下大事浑然不觉。否则,他会忧心忡忡地发现,环视他家乡四方,放眼全球,1452年是一个多事之秋:

东欧,中东伊斯兰教正在全力进攻中,奥托曼土耳其帝国剑锋直指东罗马帝国首都君士坦丁堡(即今天的土耳其首都伊斯坦布尔),在它旁边兴建Rumeli Hisari要塞,完成了对它的战略包围,伊斯兰人准备在明年给有1100年历史的基督东正教帝国以最后的致命打击;

中北欧,罗马教皇尼古拉五世为腓特烈三世加冕称帝,不过这个无权皇帝掌管的德语帝国依然是一盘散沙;

西欧,国和法国持续了116年的百年战争还有最后的两年要打;

北非和西班牙,是数百年来伊斯兰教进攻欧洲基督教的钳形攻势的另一支,和进攻东欧的伊斯兰土耳其人遥相呼应;

更远处,美洲尚未被发现,远东的日本是后花园天皇宝德四年,15年内将见到应仁之乱。

vinci所在的佛罗伦萨,所在的亚平宁半岛,如同是在一个覆盖全球的台风的正中心,虽然相对安静,但决不太平,任何一个方向的风暴都能够轻而益举地吞没它。

也幸亏皮耶罗只是一个vinci乡村的小中产,对佛罗伦萨的命运他没有责任。比如,佛罗伦萨是“从此站起来了”,还是“自古就是罗马不可分割的领土”,那是佛罗伦萨美第奇家族和罗马教皇尼古拉五世之间的事。这些贵族用祖宗的血缘论证自己对领土的主权,用毒药和刀剑实现对领土的主权,皮耶罗无需操心,也没有资格操心,只要打点好自己的生计就行了。就如同庞大公司的股权易手老板换人,对办公室的小白领意味着同样的朝九晚五。

1452年中国已经是明代宗景泰三年,绘画、建筑、雕塑的唐宋高峰已经过去,明朝的吴门四家只有沈周已经是25岁,文征明、唐寅、仇英都还没有出生。即便是这几位,相比其晋、唐、宋人,只能说继承多创新少,绝不是登峰造极的一代,更别说引领全球风骚。

1452年7月27日达芬奇未来的雇主之一、米兰摄政王卢多维科(Ludovico il Moro Sforza)出生。

(2) 1467年 - 1469年

一般认为达芬奇是在1467年开始拜韦罗基奥(Andrea del Verrocchio)为师,在他的作坊里开始学艺。和应仁之乱是同年。那个时候达芬奇已经是15岁了,比当时普遍的学徒开始年龄都要大得多。没人知道为什么他父亲这么迟才把他送去学画,不过拜师的迟早并没有影响他的水平提高,2年后他就完成了第一幅带传奇性的作品《美杜莎》(Medusa)。

美杜莎就是那个希腊神话中的恐怖女神,号称谁正面看她一眼就会变成石头。最近(2010年)的两部美国电影《诸神之战》(Clash Of The Titans)和《波西杰克森:神火之贼》(Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief)都有她的镜头。而且情节非常类似,都是男一号利用镜子避免直视美杜莎,从而砍下她的脑袋。然后每当男一号有超级敌手,就掏出她的脑袋当照妖镜,对手当场变成石头,百试百灵!

达芬奇的原画没有流传下来,今天大伙儿能够看到的只有卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio)在1597年画的《美杜莎》,据称是他拷贝了达芬奇的原画。不过后世的人都持怀疑态度,不信卡拉瓦乔能够在128年后弄到达芬奇的原画,因为瓦萨里(Giorgio Vasari)是这样讲述的:

某日,达芬奇的老爸皮耶罗正在他郊区的别墅里,一个同村的熟人找来,手持一片从大树桩平切下来的圆木,请皮耶罗让儿子达芬奇在上面画一幅画。此人非常善于抓鸟和捕鱼,皮耶罗常常用得着他,所以就答应了他。皮耶罗返回佛罗伦萨以后,见到儿子,就把圆木交给他,让他作画,但并没有说圆木从何而来,或者是给谁作画。达芬奇很敬业,先找了个工人把那块圆木修平抛光以便作画,然后就开始思考如何能够做一幅画可以吓倒所有人,就像传说中的美杜莎的脑袋人见人死那样。于是他把自己关在房间里,不让其他人入内,同时收集了各种奇形怪状的动物,诸如蜥蜴、蚱蜢、蝗虫、蛇、蝴蝶、蝙蝠等等。从这些动物那里他画出了一个极其恐怖的仿佛能够喷出毒气的动物。他把这个动物画在群石之间,张开的大嘴里喷涌毒汁,眼镜冒火,鼻孔冒烟。在他画画的同时几乎被房间里的动物臭味熏倒。当他完成油画后,他告诉他老爸随时可以去看。结果一天早晨皮耶罗真的去了,达芬奇开门后,让皮耶罗在门外等了一会儿,自己跑进去把房间调暗,只让那幅画映在窗光里,然后把皮耶罗带进房间。结果皮耶罗吓了一跳,以为看见了一个活的怪兽,没有意识到其实那是一幅画。达芬奇得意地说:“这正是我想要的效果,把画拿去吧。”皮耶罗非常高兴,夸了达芬奇一番,把画拿走了。可是他并没有把画送给那个同村的人。他找来另一块圆木,随便地画了个红心和一支穿心箭。结果那个同村的人居然很满意这幅《爱箭穿心》,说他一辈子都不会忘记皮耶罗的好心。皮耶罗打发了那个同村人,转身把达芬奇的真迹卖给了一个佛罗伦萨的商人,赚了100 个金币(=349克98.6%纯度的金子)。而那个商人后来又转手给米兰公爵,赚了300个金币!

如果这个故事是真实的,那么我们可以断定:

1.卡拉瓦乔的美杜莎的脑袋并不在群石之中,没有冒火喷烟,和达芬奇的原画的构图相差甚远。

2.达芬奇的老爸欺负农村人,人品太差了。

卡拉瓦乔的《美杜莎》,意大利佛罗伦萨乌菲兹美术馆(Uffizi, Florence)。

能够和达芬奇的《美杜莎》一样以假乱真的油画多如牛毛。能够以假乱真的国画也是有的。据说三国时代传奇画家曹不兴画曾利用在屏风上误落的墨迹绘成一蝇,而引起孙权误为真蝇,看画时甚为烦恼,不断用手去挥弹。和达芬奇同时代的唐寅和沈周学画,小有所成就有些自满。某日上课,沈周让唐寅去把窗打开,唐寅走近才发现是沈周画的窗,才肃然起敬,继续认真学画。可惜的是这两幅画均未流传后世,拷贝都没有。

1469年在达芬奇画怪兽的同时,佛罗伦萨经历了一次改朝换代。达芬奇的老师韦罗基奥是佛罗伦萨统治者美第奇家族(de' Medici)御用的雕塑家、金匠、和画家,而掌权的皮耶罗一世*德*美第奇(Piero I de' Medici)突然去世,年纪只比达芬奇大3岁的洛伦佐*德*美第奇(Lorenzo de' Medici),就是那个称号为“华丽的洛伦佐”的,过早地继承大权。美第奇家族的朋友和同党担心这个“华丽的洛伦佐”过于年轻,无法接过他父亲的重担。而他们的政敌则欢呼天赐良机,磨拳擦掌,随时准备夺取权力,赶走美第奇家族。一时间佛罗伦萨山雨欲来,人人忧心忡忡。

美第奇家族本身就是一部长篇传奇,从1434年到1737年,历经无数战争、政变、谋杀、改朝换代,这个家族在欧洲政治、银行、宗教领域屹立不倒,绵延 300余年。其难度相当于一个家族在清朝诸帝、民国、一战二战、新中国的绝大多数年份,无论谁做皇帝、总统、主席,总是能够割据一方,而且是非常富足有油水的一方,其左右逢源的持家之道可谓空前绝后。因为不是本文主题就不多写美第奇家族史了,只是要指出,作为百年豪门,美第奇家族通常是文艺复兴最大的资助者和粉丝,只有这个“华丽的洛伦佐”,不但资助,不但欣赏,自己也是艺术家和诗人,换言之他本人就是文艺复兴豪杰之一。韦罗基奥因为是御用艺人肯定认识洛伦佐,但达芬奇和洛伦佐本人似乎没有很深的私交,只是和美第奇家族的一些亲戚关系紧密,而且还闹出了不大不小的事。这我后面会继续写。

1469年5月3日,意大利文艺复兴的现实主义政治理论大师尼可罗*马基亚维利(Niccolo Machiavelli)出生。他将是佛罗伦萨的重要政客,也将和达芬奇共同辅佐教皇军队征战一段时日。他最著名的传世之作是《君王论》(The prince)。这些也都是后话,暂且不表。

(3) 1472年

流传至今的最早的达芬奇手笔是他在1472年画的。注意,这里说的是“手笔”而不是“作品”,因为严格来说,作品属于他的老师韦罗基奥,《基督的洗礼》(Baptism of Christ)。韦罗基奥这样有名的画家,客户群相当的大,生意好,好到来不及画,所以通常的做法是拉着学徒一起干。比如这幅画吧,构思肯定是韦罗基奥想出来的,主要人物比如耶稣、施洗约翰,肯定也是韦罗基奥画的。但是,其他次要的画面,就是他学徒们干的活了。比如左下角的最靠外边的小孩天使,据说是达芬奇画的。

你也许会说,这有点武断了吧?韦罗基奥的学生有大把,除了达芬奇,日后名头响当当的还有四五个,比如波特切利(Sandro Botticelli)、彼卢基诺(Pietro Perugino)、基兰达约(Domenico Ghirlandaio)、克雷迪(Lorenzo di Credi)等等,绘画水平都很高,怎么见得那个小天使一定是达芬奇的手笔?说得很对,鉴定油画出自谁手,向来是很具有挑战性的。国画在这方面就有优势了。比如,八大山人有幅《竹鸟石图》被人切掉了右边的四分之一,于是张大千就重新裱画,加宽了纸面,补全了巨石的一角,还提了四行字,说明右面四分之一是他的手笔,不是朱耷的。

八大山人和张大千的《竹鸟石图》,美国华盛顿DC弗利尔博物馆(Freer Museum, Washington DC)。

油画没有这个习惯,尤其是学徒画的,基本都是算到老师头上,万万不敢写行小字说某某部分是谁谁谁画的。所以后人鉴定油画,只有看风格、笔势等等。比如《基督的洗礼》中的最左边的小天使画风类似达芬奇,另一个小天使画风类似波特切利。甚至人认为,左上方的高山流水的景色和《蒙娜丽莎》比较类似,也是达芬奇的手笔。更强有力的证据,还是来自《艺苑名人传》。瓦萨里说,"达芬奇画了那个捧着布的小天使。虽然他很年轻,但他画得很好,他的天使比韦罗基奥的主要人物更好。这就是为什么韦罗基奥自从此画以后再也没有拿起画笔,因为他非常愤怒一个男孩对油画的理解超过了他。"。当场决志放弃绘画,专攻雕塑,宁为鸡头不为牛后。这就是为什么,在艺术历史教科书里,韦罗基奥通常被列成佛罗伦萨的雕塑大师,而他最得意的门生却是个画家!

韦罗基奥和达芬奇的《基督的洗礼》,意大利佛罗伦萨乌菲兹美术馆(Uffizi, Florence)。

历史上,韦罗基奥的绘画作品,确实在这幅《基督的洗礼》以后急速减少,直至绝迹。但是因为学生太出色而老师被迫改行,这样的说法实在有点过分神奇,以至于现代学者们都宁愿相信一个更加平易近人的场景:

韦罗基奥:“这个小天使画得不像我教你们的,是谁画的?”

达芬奇:“波特切利。”

韦罗基奥:“那个更不像我的风格,谁画的?”

达芬奇:“我画的。老实说你的风格,棱角太分明,把人画得像石雕,我和波特切利早就看不惯了。”

韦罗基奥:“是吗?那就继续按你们那样画吧。”

达芬奇:“真的?”

韦罗基奥:“真的。以后你们就专攻油画,省点我的时间,那边雕塑的活已经忙不过来了。名气太响、活太多也不是好事啊。”

达芬奇:“好耶!”

文艺复兴时期的工作室,接一个项目是要包揽项目中所有的工艺品制作的,包括油画、石雕、铜像、金银器、音乐等等。作为工作室老板,韦罗基奥在每个领域都是很拿得出手的。可能因为达芬奇和他的同学绘画比较出色,已经可以独当一面,韦罗基奥就放手让学生们生产油画,自己专顾工作室的其他领域诸如雕塑等等,并非是自愧不如而放弃绘画。

《基督的洗礼》细节: 达芬奇 vs. 韦罗基奥。

1472年也开始了达芬奇的独立生活,因为他的老爸皮耶罗娶的第3个老婆刚刚产下一子,于是他只好搬出去,住到老师的工作室去。同年,他加入了St. Luke行会。这个行会,主要由药剂师、医生和艺术家组成,以新圣玛丽亚医院(hospital of Santa Maria Nuova)为总部。现在通常认为就是在这个行会或者这个医院,达芬奇能够接触到人的尸体进行解剖,画下许多人体解剖的草稿。他的同学波特切利和彼卢基诺据说也参加了这个行会。瓦萨里并没有讲述达芬奇在画家行会里的故事,所以他的这段历史比较模糊。贴两张那个时期他画的草稿吧:

达芬奇的《戴头盔武士的侧影》(Profile of a Warrior in a Helmet)和《大脑生理图》(Brain Physiology)

达芬奇画的是否是同一个老头?可见他的生理解剖研究和绘画研究互相重叠,没有今天的文理科之分。

1472年,佛罗伦萨粮食减产,面临饥荒。韦罗基奥和达芬奇的雇主,年仅23岁的华丽的洛伦佐,花费诺大的精力运用家族的金钱和人脉,大手笔进口粮食,避免了饥荒,救民于倒悬,全佛罗伦萨城为之欢呼。上一年,他携佛罗伦萨代表团亲赴罗马恭贺教皇西斯四世(Sixtus IV)即位,顺便和教皇续签美第奇家族打理教皇金库的独家权力,保证了巨大利润继续滚滚流向美第奇家族和佛罗伦萨,要知道教皇的收入来自欧洲所有天主教国家,打点教皇金库是个肥得流油的差事。他的领导能力彻底打消了佛罗伦萨人对他的年轻的顾虑,而他也继续用足够的金钱支持天才辈出的佛罗伦萨艺术家们。

1472年,文艺复兴三大鼻祖之一的但丁(Dante Alighieri)的名著《神曲》(Divine Comedy)在他死后151年终于重新收集完整,第一次出版,印刷了300本。虽然出版地点不是在佛罗伦萨而是在佛利尼奥(Foligno),但是这一样标志着文艺复兴在此时的意大利已经深入人心。

1472年,在中国,“江南四大才子”有三个已经出生,祝枝山是13岁,唐伯虎和文征明都是3岁。日后发动"弘治中兴"的明孝宗朱祐樘也是3岁,正在后宫披头散发隐姓埋名,躲避万贵妃的追杀。

(4a) 1473年-1475年(上)

1474年有人请达芬奇画一幅订婚肖像。画订婚肖像很简单,在当时是有约定俗成的格式,人物要么正面对观众,要么侧面,端坐在自家房间的四面围墙里,头上、身上、墙上画满各种贵重装饰、衣服和家具,表现主人的富有,比如下面这幅里皮的《女人肖像》。

1440年里皮(Fra Filippo Lippi)的《女人肖像》(Portrait of a Woman with a Man at a Casement), 美国纽约大都会博物馆(Metropolitan Museum, New York)。

按照旧格式画订婚肖像,省时省力,工钱照收,本来是件美差。只是达芬奇画画,从来就不看工钱,也不参照前人的格式。在他看来,仿照前人根本无须动脑子,有啥乐趣?他要么不画,要么就画出前人画不出的油画,解决前人未解决的问题。所以他画图,基本上是怎么费力怎么画。

首先是构图。他觉得正面或者侧面都太呆板,异想天开地把订婚MM画成3/4侧面对观众,他觉得四面围墙太做作,统统不要,把订婚MM完全置身大自然之中,利用背景树木的深色调包围人物,反衬托出她白皙的肤色,造成视觉上的错觉。自然景观并不直接炫耀订婚MM的出身富有,但她身后的花草、树木、湖水、建筑都是精心挑选,间接隐晦地表达她的内在的美德、智慧等等,符号主义呼之欲出。对啦,这幅画就是《吉内弗拉*德*本奇》(Ginevra de' Benci)。

无忌有不少人应该很熟悉这幅画,当年为此画曾经有过一帖论战,论战双方主打是D导和土地姥姥。(哪位DX知道那个帖子哪里去了?)

达芬奇的《吉内弗拉*德*本奇》,美国华盛顿DC国家画廊(National Gallery of Art, Washington DC)。

其次是细节。他觉得当时面对油画家最大的挑战就是逼真,无限逼近真实物体的逼真。他非常不理解,为什么变形得没边的人像、房间、物体,里皮这样的大画家都不求上进地把它们画出来卖钱。他觉得把所有细节画得和实物实景一样是可能做到的,并且就要在这幅画中做到。这个要求显然不是来自于雇主,而是达芬奇莫名其妙地给自己提的。让我们来欣赏其中的三处:

1. 吉内弗拉的金发在当时非常有名气,如瀑布,如卷云,闪闪发亮。画中看不出任何粗大的油墨块或者笔刷的痕迹,除了用极细的毛笔一根一根地精准描绘光线的反射和色彩变化,我想象不出任何其它用笔方法达到同样的精致。

《吉内弗拉*德*本奇》的细节: 金发。

2. 吉内弗拉的脸颊,涂着粉色的腮红,你能看出有多少种粉色吗?还有从腮红到眼鼻之间黄白皮肤有多少种过渡?有Photoshop的可以用吸管看一下吉MM脸上的色彩渐进过渡有多少个RGB数值。我无法想象达芬奇上了多少层微米级厚度的颜色才能达到这样的效果。

《吉内弗拉*德*本奇》的细节: 脸颊。

3. 吉内弗拉的衣襟,是透明的。这个我觉得达芬奇是在炫耀画技,表现自己不但掌握了反射光学,也掌握了透射光学,并且美妙地把光学原理在油画中体现出来。吉MM真的那么巧,刚好穿了一件薄纱衣襟的衣服摆造型?

《吉内弗拉*德*本奇》的细节: 衣服。

《吉内弗拉*德*本奇》是达芬奇第一次全面展现他在绘画上的创造力,虽然在笔法上还残留了韦罗基奥的影响,但他在多方面的突破是非常巨大的。可以想象,当时的画家看见这幅画时会有多么惊讶: 原来订婚像可以这样画?!人们纷纷效仿3/4坐姿的构图,效仿他钻研解剖学、光学、植物学等等,以画出和他一样可以乱真的肌肤、头发、衣服、花草。

达芬奇:“笑一笑。”

吉内弗拉:“No.”

达芬奇:“你的金色卷发、褐色眼睛太美了,如果能够笑一笑就更美了。”

吉内弗拉:“No.”

达芬奇:“不是吧?我在做你的订婚油画哎,没有笑容怎么行啊?”

吉内弗拉:“No.”

达芬奇:“要不要我找个小丑来逗乐?或者找个说相声的?”

吉内弗拉:“No.”

达芬奇:“真的不给笑容?太不给我面子了吧,我老师是韦罗基奥,老板是洛伦佐哎。”

吉内弗拉:“No.”

达芬奇:“算你狠,我投降,就照你这样画了。记得告诉你爸付工钱啊,没笑容绝对不是我的错。”

吉内弗拉:“OK.”

吉内弗拉是当时非常有名的一个女性,她是一个银行家的女儿,达芬奇作画时她才16岁。她的订婚与否并不妨碍众多的佛罗伦萨男性名人写诗、写歌赞美她的美德、虔诚、金色卷发、褐色眼睛,表达对她柏拉图式的纯精神爱慕,居然连“华丽的洛伦佐”都为她写了两首桑奈诗(十四行诗)。当时的人文主义者们认为,在精神上爱慕女性的内在美和外在美,能够让自己的灵魂得到升华。看来文艺复兴的男人们,就算出轨,也出得有品味。有了这些信息,再看画的反面就容易理解了: 正中是棵杜松,左边月桂树,右边橄褴枝,缠绕三者的缎带上写“美丽装饰美德”(Virtutem Forma Decorat)。杜松在意大利语中是ginepro,和吉内弗拉谐音。

达芬奇的《吉内弗拉*德*本奇》反面,美国华盛顿国家画廊(National Gallery of Art, Washington DC)。

因为是订婚肖像,所以接近正方形的油画尺寸也引起了热烈的讨论。一般认为,这幅画应该是和《蒙娜丽莎》一样是长方形的,画面包括她的头、胸、和双臂双手。之所以变成现在这个大小,想来是一个不幸的事故(比如地下进水了)导致油画的下半部分(1/3左右的画面)被破坏,于是当时的拥有者不得不把这幅木板油画的损坏部分切掉。这个解释,引起了更热烈的讨论,大家纷纷猜测被割去的部分是什么样子的。许多肖像画家都很懒惰,给不同的人物画像,往往是画脸很仔细,每个人都不同,但其他部分诸如衣服、装饰、手臂等等就经常雷同。如果《吉内弗拉*德*本奇》被割去的双臂双手部分和《蒙娜丽莎》雷同,就很让人们失望了。所幸的是,除了油画,达芬奇还给我们留下了相当数量的草稿素描,其中有几张手和手臂的素描能够确认到1474年。于是有人就猜测,这些素描是《吉内弗拉* 德*本奇》的部分草稿。更有人拿着草稿企图复原《吉内弗拉*德*本奇》,比如2005年一个叫苏姗(Susan Dorothea White)的就做了一张。根据她的复原,《吉内弗拉*德*本奇》双臂双手部分和《蒙娜丽莎》完全不同。

达芬奇1474年的速写《手的研究》

2005年Susan Dorothea White画的《补全的吉内弗拉*德*本奇》

《吉内弗拉*德*本奇》对美国来说是最重要的一幅油画。达芬奇流传至今的画不超过20幅,每幅都被奉为文化瑰宝,除了一幅,都在欧洲。亚洲没有,非洲没有,中南美洲也没有,只有北美的华盛顿国家画廊有一幅,就是《吉内弗拉*德*本奇》。(当然堪萨斯的《美人费隆妮叶》的拥有者会坚决地反对这种说法。)一个博物馆,哪怕你拥有再多的凡高、莫奈、雷诺阿、达维、伦伯朗、凡戴克、委拉斯开兹、安格尔、普桑、鲁本斯、甚至拉菲尔、凡艾克,如果没有一幅达芬奇的油画,是很难厚着脸皮自称世界一流(西画)博物馆的。这也是为什么纽约大都会博物馆虽然藏品无数,却总是觉得自己比华盛顿的国家画廊矮一毫米。

美国从列支敦斯登以创当时油画售价记录的天价买入《吉内弗拉*德*本奇》,大西洋两岸的画评家展开了一场激烈的辩论,辩论这幅画是否是达芬奇的真迹。反方最强有力的武器是《艺苑名人传》没有提及此画。但是正方说瓦萨里不应该是唯一的权威,因为有至少有三个文献,写到达芬奇确实在那时为吉内弗拉*德*本奇画过肖像,还有更多的文献描述了这幅画在此后5百年几次易手,从佛罗伦萨到维也纳到列支敦斯登,最后到美国。如果人们依然对《吉内弗拉*德*本奇》的真实性有所怀疑的话,最直接的证据可能就是画本身了,因为在这幅油画中我们可以找到达芬奇的指纹!是的,达芬奇有用拇指按平颜料的习惯,在他的存世之作中,目前至少有2-3幅能够看到他的拇指指纹,《吉内弗拉*德*本奇》就是其中一幅。

《吉内弗拉*德*本奇》中达芬奇的指纹。

360pskdocImg_15_xyz

《吉内弗拉*德*本奇》中达芬奇的指纹,至少是疑似指纹,不止这一个。前面我贴的金发细节图里也有,你找到了吗?(伊加伊同学在103帖认为:“那个是打阴影留下的线条,你仔细看,发际处很多,达芬奇要在额头上留下这么多指纹,就太邋遢了。”)

(5) 1473年-1475年(下)

在达芬奇创作《吉内弗拉*德*本奇》的同一时期,还插手了另一幅油画的工作。1867年佛罗伦萨乌菲兹美术馆从一个修道院(monastery of San Bartolomeo of Monteoliveto)那里收来了一幅画,《天使报喜》(Announciation),当时认为此画是佛罗伦萨著名画家基兰达约(Domenico Ghirlandaio)。不久就有人跳出来说,鉴别有错误,此画乃是韦罗基奥和达芬奇画的,虽然基兰达约也是韦罗基奥的学生,但是和此画无关。证据就是据传说韦罗基奥曾经给达芬奇留了个纸条,说他已经画完了圣母,需要达芬奇完成天使和其他的背景风光。如何能够证明这个传说是否真实呢?有人翻箱倒柜查出来,说韦罗基奥向来使用含铅颜料,而达芬奇向来使用无铅颜料,于是有好事者用X光扫射油画。果然,圣母身上的颜料含铅,而天使身上暗淡无光,毫无铅元素,从而人们普遍认同这幅《天使报喜》就是传说中韦罗基奥提到的那幅画。

韦罗基奥和达芬奇的《天使报喜》,意大利佛罗伦萨乌菲兹美术馆(Uffizi, Florence)。

360pskdocImg_16_xyz

《天使报喜》,讲述的故事是天使某日突然在处女玛丽亚面前现身,告诉她将怀孕上帝之子。这个故事是圣经中的比较主要的故事,千余年来有无数幅画以此为主题,韦罗基奥显然也郑重其事,亲手完成作品的构思和玛丽亚的绘画,只让达芬奇打下手,达芬奇不能自由发挥他的构图创意或者写实追求。所以一般对这幅画的评价不是很高。

无独有偶,卢浮宫也有一幅同名的画,构图非常类似乌菲兹美术馆的那幅,天使的造型和姿势也如出一辙。但是仔细看,你会发现天使的脸画得和达芬奇画的很不一样,圣母的造型就更加和韦罗基奥画的差别遥远。现在普遍的看法是认为此画乃是韦罗基奥的学生、达芬奇的同学洛伦佐*狄*克雷迪(Lorenzo di Credi)画的。唯一持不同看法的可能就是卢浮宫自己了,卢浮宫坚持认为没有足够证据表明此画肯定没有达芬奇的参与。360pskdocImg_17_xyz 你认为呢?

克雷迪或者达芬奇的《天使报喜》,法国巴黎卢浮宫(Louvre, Paris)。

360pskdocImg_18_xyz

1473年哥白尼(Nicolaus Copernicus)出生。关于他就不多说了,有兴趣的可以看我的另一个帖子 《原创评书:伽利略事件(兼聊世界天文史) 0-14章》 (http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=472337)

1474年斯特凡大公(Stephen III of Moldavia)在高桥(Podul Inalt)以少胜多,4万兵大破12万土耳其兵,高桥大捷暂时阻止了奥托曼土耳其帝国向西北从东欧方向的长驱直入。战后他豪迈地写到"我们凭着我们的基督教信仰和我们的王朝起誓,我们将昂然挺立,为基督教的教义战斗到死,我们托庇万能的上帝的帮助,已经斩断了邪教徒的右手。"豪言归豪言,伊斯兰帝国21 前力拔东罗马首都君士坦丁堡,乘胜西进,意图扫灭西罗马地盘上的天主教徒,战略势头岂是一个小小公国可以阻挡的?高桥大捷的胜利只可能是暂时的。奥托曼土耳其帝国既然不能攻入西北方向,就剑锋转向正西,转而把战火烧向威尼斯,然后就是罗马,天主教岌岌可危,歌舞升平的佛罗伦萨文艺复兴也是岌岌可危。

1475年米开朗基罗(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni)出生,意大利文艺复兴油画三座高峰的第二座隆重登场,才华比肩达芬奇、脾气超过达芬奇的人终于出生了。

1475年6岁的明孝宗朱祐樘总算第一次见到皇帝老爸,被立为皇太子,但是他继续得躲避万贵妃的追杀。

(5) 1476年

1476年4月9日,佛罗伦萨的“夜晚行为”法院(Ufficiali di notte),传唤了四名青年男子,指控他们和一个臭名昭著的男妓Jacopo Saltarelli有非法的同性恋行为,把他们关进了监狱。没毛小伙胡作非为被关监狱,本来是很稀松平常的一件事。不过这一次比较特殊,四个人里至少有两个不同寻常的人物。

其中一个叫Lionardo de Tornabuoni,他的托氏(Tornabuoni)家族本来也不显赫,只是有个叫露克嘉(Lucrezia Tornabuoni)的女人嫁入了美第奇家族。既然是美家亲戚,当然关不了多久。果然,几个人在班房里刚刚蹲了两个月,传来了好消息。法官判决,控方人证、物证不足,全部无罪释放。

另一个人叫里昂那多*达芬奇。

瓦萨里从来没有提及达芬奇是同性恋,达芬奇自己的所有手稿中也没有提及同性恋。后面的文章将讲述更多的达芬奇的私生活,每个读者可以自己判断达芬奇是否是同性恋。同性恋是天主教非常反对的,不过在文艺复兴风起云涌的佛罗伦萨,同性恋行为相当普遍。文艺复兴主旨是复兴古希腊、古罗马的艺术和文化,同性恋作为古文化的一部分也被复兴、流传。所以达芬奇肯定非常惊讶自己居然因为这个被抓起来,并且很可能得出结论是佛罗伦萨人仇视他。通常认为这个事件对达芬奇造成巨大冲击,以至于他在潜意识中仇视佛罗伦萨,即使他的父母、老师、同学都在佛罗伦萨,即使他名气如冉冉升起的旭日,即使他得到美第奇家族的慷慨资助,他还是最终在N年后选择出走,投奔米兰。

达芬奇:“我不干了。我要离开佛罗伦萨这个鬼地方!”

波特切利:“为什么?”

达芬奇:“他们说我是基哥。”

波特切利:“你是不是基哥?”

达芬奇:“当然不是啦。”

波特切利:“那为啥他们说你是基哥?”

达芬奇:“他们说我总是穿华丽漂亮的衣服。”

波特切利:“你是不是总是穿华丽漂亮的衣服?”

达芬奇:“是。但是穿华丽漂亮的衣服的就一定是基哥?”

波特切利:“当然不是。”

达芬奇:“他们说我没女朋友没老婆。”

波特切利:“你是不是没女朋友没老婆?”

达芬奇:“没有。但是没女朋友没老婆的就一定是基哥?”

波特切利:“当然不是。”

达芬奇:“他们说我是英俊的美男。”

波特切利:“你是不是英俊的美男?”

达芬奇:“是。但是英俊的美男的就一定是基哥?”

波特切利:“当然不是。”

达芬奇:“他们说我总是结交英俊的美男。”

波特切利:“你是不是总是结交英俊的美男?”

达芬奇:“是。但是结交英俊的美男的就一定是基哥?”

波特切利:“当然不是。”

达芬奇:“他们把我当作基哥抓起来。”

波特切利:“你是不是被抓起来了?”

达芬奇:“是。但是被抓起来的就一定是基哥?”

波特切利:“当然不是。”

达芬奇:“所以嘛,我讨厌佛罗伦萨人!我讨厌佛罗伦萨!”

我个人认为,佛罗伦萨人的确有人仇视,但不是仇视达芬奇本人,而是华丽的洛伦佐。四个被抓的,一个是洛伦佐的亲戚,一个是洛伦佐的御用画家,难道仅仅是巧合?佛罗伦萨在政体上是共和国,但是1469年以来洛伦佐和他的弟弟朱利安(Giuliano de Medici)运用各种权力、金钱、婚姻手段牢牢掌空了共和国的议会,名义上是没有任何官职的P民,实际上是佛罗伦萨的国王,佛罗伦萨有几个相对弱小但也有权有钱的家族极其恼恨这哥俩。这件事很有可能是洛伦佐的敌人做的,给洛伦佐难堪。

1478年(上)

根据达芬奇的手稿,这年他开始创作两幅“玛当娜”作品。所谓“玛当娜”,就是圣母。圣母圣子图在中世纪拜占廷是有标准构图的,一般是是圣母画出半身像,身体正面面对观众,脸侧向圣子;圣子被抱在圣母一侧,体态上平行于圣母。整个画面仿佛是圣母圣子在接受大众朝拜时故意摆姿势、拗造型。比如下面这幅乌戈利诺*迪*尼里奥(Ugolino di Nerio)的《圣母圣子图》(Madonna and Child)。

戈利诺*迪*尼里奥(Ugolino di Nerio)的《圣母圣子图》,法国巴黎卢浮宫(Louvre, Paris)。

360pskdocImg_19_xyz

达芬奇的第一幅圣母圣子图是《拿着康乃馨的玛当娜》(The Madonna of the Carnation),又称《慕尼黑的玛当娜》(Munich Madonna)或者是《花瓶边的玛当娜》(Madonna with the Vase)。粉色康乃馨是天主教中一个大符号。传说基督耶稣受难当日,身背十字架上山,准备接受极刑。在场的有她母亲圣母玛丽亚,悲痛不已,眼泪落入身下泥土,长出世界上第一棵康乃馨。所以粉色康乃馨代表圣母对圣子无尽的爱。

达芬奇的《拿着康乃馨的玛当娜》,德国慕尼黑Alte Pinakothek画廊(Alte Pinakothek, Munich)。

360pskdocImg_20_xyz

显而易见,这幅画在构图上并不比前人创新多少,依旧是圣母的半身像,依旧是双人平行并列。比中世纪画出色的地方,是光线明暗的运用,衣服质感强烈,色彩鲜艳,人物描绘细致,非常有立体感。但是,人物的写实性,是达芬奇在4年前《吉内弗拉*德*本奇》里就已经完成了的突

破,在这里只能算重现辉煌,也没有什么创新。事实上,这幅画中人物过分立体,近乎雕像,圣母和圣子都面无表情,以至于原先人们以为这是他老师韦罗基奥的作品。(说国画画家像老师,是褒义,比如唐寅就号称“远攻李唐”、“近交沈周”。但西画画家如果被说成像老师就是贬义了,比如达芬奇之后的米兰派画家均被西方画评家贬成“一堆害怕创造、只会仿照达芬奇的懦夫”,而不是“深得芬奇真传”。)

《拿着康乃馨的玛当娜》的细节: 达芬奇的圣母 vs. 韦罗基奥的《天使报喜》中的圣母

360pskdocImg_21_xyz

此画唯一的亮点是拱窗外的风景。为什么这么说呢?第一,达芬奇的山川不但色彩亮丽场面壮观,而且是取材于阿尔卑斯山脉的实景,从创意到执行都是彻底的现实主义。

《拿着康乃馨的玛当娜》的细节: 窗外风景 VS. 北意大利的斯泰尔维奥国家公园(Stelvio National Park)。

360pskdocImg_22_xyz

第二,达芬奇采用了新颖的“空气透视法”。油画中比较早出现的是“空间透视法”,以近大远小在二维画幅上模拟三维效果,许多先于达芬奇的画家都醉心于研究空间透视法中的几何学。而“空气透视法”以近清晰远模糊、空气对光线与距离成正比的削弱,以此模拟三维效果。这个方法是在达芬奇时代才出现的一个技巧,虽然他不是这个技巧的发明者,但他对这个技巧的数学原理有详细文字讲述,他的画使用这个技巧也最先出名。

《拿着康乃馨的玛当娜》的细节: 窗外风景 VS. 《吉内弗拉*德*本奇》的背景

360pskdocImg_23_xyz

《拿着康乃馨的玛当娜》是德国最珍贵的油画之一,因为这是德国唯一的一幅达芬奇。

(6b) 1478年(下)

从《基督的洗礼》,到《天使报喜》,到《拿着康乃馨的玛当娜》,达芬奇在宗教绘画上涉足多次,均因为各种各样的原因,必须循规蹈矩,沿袭前人画法。达芬奇可以说是郁闷到了极点,被压抑的创造力到了不能不爆发的地步。他的第二幅圣母作品,《班耐瓦的玛当娜》(Benois Madonna),又称《拿着花的玛当娜和圣子》(Madonna and Child with Flowers),终于横空出世。

达芬奇的《班耐瓦的玛当娜》, 俄国圣彼得堡冬宫博物馆(Hermitage Museum, Saint Petersburg)。

360pskdocImg_24_xyz

和《吉内弗拉*德*本奇》一样,在《班耐瓦的玛当娜》中,达芬奇首先在构图上打破前人传统。圣母不再只是半身像,而是7/8全身出现,呈坐姿3/4侧对观众,腿在前,身体在后,所以单画圣母一人就有了三维空间布局的挑战。圣子坐于圣母腿上,身体向外倾斜,和圣母身体远非“直立平行”地简单。圣母左手在他身后,右手在他俩手之间,右脚在他身体之前,两人的空间关系非常复杂,从而画面达到前所未有的生动。与此同时,圣母的头、手臂、腿,和圣子组成一个稳定三角形,整个画面又是前所未有的稳定。如果说《吉内弗拉*德*本奇》是首创了单人肖像的经典构图,那么《班耐瓦的玛当娜》就是首创了母子肖像的经典构图。自此以后,欧洲画家们笔下的圣母圣子图的构图层出不穷,精彩纷呈,如长江决堤,而《班耐瓦的玛当娜》就是决堤的第一条裂缝。

其次是人物表情,圣母慈爱地关注着圣子,而圣子却全神贯注地企图抓过野花。如果抛开标题,抛开圣母和圣子头上的光环,这就是一幅农家女和她孩子的嘻戏图。 “慈爱”和“全神贯注”应该如何画?这比《吉内弗拉*德*本奇》的金发反光或者皮肤层次要更加困难一个数量级。这不再是简单的用立体几何、光学原理、透视效果、色彩调配来“逼近物体真实”的问题,而是抓住人物表情瞬间的问题。

可以想象,即使见过《吉内弗拉*德*本奇》,即使知道达芬奇的绘画本事,当时的画家看见这幅画时会有多么惊讶: 原来圣母圣子像可以这样画?!这幅画成为立刻的经典,效仿此画的画家无数,这就是为什么在1909年之前《班耐瓦的玛当娜》暂时失传的时候,现代人却对此画的长相大致了解的缘故 --- 流传至今的拷贝太多了。拉菲尔(Raffaello Sanzio da Urbino),意大利文艺复兴三座高峰的最后一座,他的《粉色圣母》(The Madonna of the Pinks)就是效仿《班耐瓦的玛当娜》。这幅晚了28年的油画,画面风格不同,更加明亮,圣母也更加漂亮,但在表情刻画上似乎依然没有追上原作。

拉菲尔的《粉色圣母》,英国伦敦国家画廊(National Gallery, London)。

360pskdocImg_25_xyz

《班耐瓦的玛当娜》中的圣子 vs. 《粉色圣母》中的圣子

360pskdocImg_26_xyz

班耐瓦指俄国建筑师Leon Benois,他在1909年突然展出了这幅大家以为已经失传几百年的画,和画的内容没有什么关系。

1478年4月26日复活节,华丽的洛伦佐和他的弟弟朱利安参加弥撒,就是在教堂聚会。牧师举起圣杯,发动暗号,几个刀手从神职人群中跳将出来,乱刀刺向美第奇兄弟。朱利安身中数刀当场倒地,洛伦佐轻伤,被左右亲信护拥进了教堂的圣器室。与此同时,佛罗伦萨大主教和拉科波*帕奇(Lacopo de' Pazzi)率领上百武装人员,高喊“人民!自由!人民!自由!”,意思是反对美第奇家族的独裁,拥向佛罗伦萨韦奇奥宫。没有想到佛罗伦萨人民居然站在美第奇家族一边,纷纷高喊“圆球万岁!圆球万岁!”,因为美第奇家族家徽的盾牌上有六个圆球。结果叛军刚刚入宫就被无数人群围攻,叛乱者被纷纷扔出窗外,而洛伦佐在集会人群的欢呼声中重新出现。洛伦佐治下的佛罗伦萨虽然政 治上比较压抑其他家族,没有真正的民 主共和,但美第奇家族银行、实业领导佛罗伦萨经济繁荣,洛伦佐有时甚至掏出自家的钱解决国家财政困难,美第奇花园的艺术家们(包括达芬奇)更是天下无敌,佛罗伦萨人无不引以为豪,难怪人心所向。

圆球万岁的美第奇家族家徽

360pskdocImg_27_xyz

帕奇叛乱的背后主谋有两个。一是帕奇家族(Pazzi),就是我前面说过的对洛伦佐心怀不满的佛罗伦萨家族之一。二就是教皇西斯都四世(Sixtus IV)。你可能会问,七年前洛伦佐率队恭贺登基的、让洛伦佐家打点金库的不就是这个西斯都四世吗?为什么突然要谋杀洛伦佐?这个就要扯一扯地理了。亚平宁半岛不存在一个统一的意大利国,只有一堆城邦国家,非常杂乱。为便于记忆,可以把亚平宁半岛想象成一个丁字形。丁字的横画代表三个大城邦国,从西到东分别是米兰(Milan)、佛罗伦萨(Florence)、威尼斯(Venice)。丁字的竖条代表三个大城邦国,从北到南是佛罗伦萨、教皇国(Papal States)、那不勒斯(Naples)。每个国家之间都是爱恨交加的关系。七年前年轻的洛伦佐率队恭贺教皇登基,倒向教皇国,根基未稳的西斯都四世自然心花怒放,恩赐他金库管理权。但此后洛伦佐大展宏才,佛罗伦萨不但经济发达、艺术辉煌,而且和米兰、威尼斯签订攻守同盟,终止了北方三国互斗互耗的局面。这对企图统一意大利、进而统一欧洲、恢复西罗马帝国辉煌的教皇是极大的不利,他当然要联合洛伦佐的政敌帕奇家族发动叛乱除掉洛伦佐,至于基督教义中 “不得杀人”那句他当时可能忘记了。

达芬奇在帕奇叛乱当天做了什么,瓦萨里的书里没有提。不过,达芬奇的手稿里有一幅素描,画的是被吊死的其中一个叛乱者(Bernardo di Bandino Baroncelli),表明他至少目睹了反叛者被吊死的过程,有人甚至猜测他可能参与了处理遗体的事,因为达芬奇对人体解剖实在是很感兴趣。

达芬奇的素描《帕奇阴谋凶手被吊死》。

360pskdocImg_28_xyz

1478年, 乔尔乔内(Giorgione)出生。文艺复兴盛期威尼斯最拿得出手的两位画家中的第一位出现了。

1479年,威尼斯和奥托曼土耳其帝国签订停战协定,暂时阻止了土耳其人向西从威尼斯方向的长驱直入。向西北、向西都不行,已经灭掉东罗马的奥托曼帝国如果要再现辉煌,灭掉西罗马,只剩最后一招,就是向西南渡亚得里亚海直接攻击那不勒斯国,然后北上灭掉教皇。威尼斯虽然是海洋大国,有足够强大的海军在海上阻止土耳其人,但是更希望看见自己的对头那不勒斯国和教皇国倒霉,所以乐得袖手旁观。

1479年在中国,江南四大才子凑齐了 --- 徐祯卿出生。

(7) 1480年

1803年,拿破仑派遣他的继叔红衣主教费奇(Joseph Fesch)去罗马任职,主要任务是维持和调解他和教皇之间的关系。这个费奇是个收集狂,一生收画多达16000幅,在罗马期间自然更是公私两不误,经常在罗马街头闲逛,购买收集意大利古画。比如,他在某家作坊里看见一个木箱子的盖子上(也有人说是木桌的桌面上),画了一个人体躯干,他就顺手买了下来。

随着拿破仑的几起几落,他轮流居住于法国里昂和罗马之间,最终于1814年决定在罗马退休,继续他在罗马街头的闲逛和收集。某日,他在在罗马一家鞋店里发现一块用来垫凳子的木板上画了一个人的脑袋,看着似曾相识,就不动声色地买了下来。回家以后,翻箱倒柜找出多年前买的木箱子的盖子,两块木板居然可以拼接起来成为一幅画。更让他惊喜的是,这幅画居然是达芬奇的《圣耶柔米在野外》(St Jerome in the Wilderness)!

耶柔米是一个伊利里亚(Illyrian)的基督教古教父,相传他在公元376年左右立志苦修,来到叙利亚的哈尔基斯沙漠(Chalcis)中野外生存。在学习和写作之余,他举石击胸,以痛苦来修行。更有传说他为一只狮子拔除了掌中的刺,狮子从而成为他忠实的野外伴侣。圣耶柔米有不少画家画过,包括达芬奇的的同学基兰达约(Domenico Ghirlandaio)。

基兰达约的《圣杰罗姆在书房》(St Jerome in his study), 意大利佛罗伦萨全圣教堂(Ognissanti, Florence)

360pskdocImg_29_xyz

1480年达芬奇开始创作的《圣耶柔米在野外》,他希望表现的不是道袍岸然、经书满屋的耶柔米,而是衣衫褴褛、自己体罚修行的的耶柔米。在达芬奇的画中,举石击胸、狮子都清晰可见。耶柔米的头、颈、肩、胸一反常规的裸露出来,炫耀着达芬奇过人的人体解剖学知识,仿佛在说达芬奇的画能够独步天下其实与笔法画技无关。耶柔米的外形是棱角分明的四边形,而狮子是柔软的S形,达芬奇肯定是企图突出两者的对比。(据说这只狮子是西洋油画中最早的画得符合解剖学的狮子,让人不仅联想起日本绘画中因为当地无虎而千百年来始终只能把虎画成猫一样的悲剧故事。)

达芬奇的《圣杰罗姆在野外》(St Jerome in the Wilderness),凡帝冈博物馆(Vatican Museums, Rome)。

360pskdocImg_30_xyz

最为此画粉丝津津乐道的,是耶柔米背后的岩石和更远处的山峰、河流,因为这和后来的巴黎伦敦大打口水仗的名画《岩间圣母》太类似了,简直是后者的泄密流出版啊。

《圣杰罗姆在野外》的细节: 岩石与山川

360pskdocImg_31_xyz

可惜的是这幅油画只打了底稿,并没有完成。

针对帕奇叛乱,洛伦佐不但血洗帕奇家族,而且绞死了佛罗伦萨大主教,教皇为之震惊。西斯都四世狂怒之下,联合那不勒斯国费迪南德一世(Ferdinand I),向佛罗伦萨开战。那不勒斯军在费迪南德一世的儿子率领下,穿过教皇国,北上攻击佛罗伦萨,并于1479年大败佛罗伦萨军,大肆在城外劫掠,佛罗伦萨危在旦夕。洛伦佐于是绕过教皇国,从比萨乘船下海,只身来到那不勒斯,面见费迪南德一世。

华丽的洛伦佐:“咱哥俩别打了,你把我绑去给教皇吧。”

费迪南德一世:“你单刀赴会挺勇敢,不过我真的会绑你哟。你可能不了解我,我很无耻的,前几天我刚刚杀了一个亲自邀请来的客人呢。”

华丽的洛伦佐:“绑我太容易了,只是老哥你得想清楚喔。没有佛罗伦萨在北边捣乱,教皇南下灭你是分分钟的事。你再看看东边隔海相望的是谁?没了佛罗伦萨,土耳其人打过来谁来救你?”

费迪南德一世:“哇塞!听君一席话,胜读十年书。差点被教皇算计了。我与你本无过节,费兵费力的打架,他倒坐山观虎斗,实在不是东西。不如我们和好吧。”

华丽的洛伦佐:“好啊好啊。我新写了几首诗,待会儿喝酒的时候念给你听。”

费迪南德一世:“妙极!”

于是盛情款待洛伦佐三个月,天天和洛伦佐高谈阔论艺术、文学,最后不但签订了停火协议,还赠送宝马、大船。洛伦佐回到佛罗伦萨,全城欢呼雀跃,而教皇在罗马火冒三丈!

1480年奥托曼土耳其帝国的军队在那不勒斯东边小镇奥特兰托(Otranto)登陆,应验了洛伦佐的预言。土耳其人把当地不愿意改信伊斯兰教的800名天主教徒一一斩首,罗马人心惶惶,唯恐成为第二个君士坦丁堡,西斯都四世更是恐惧有1500年历史的天主教就此灭绝,需要佛罗伦萨在内所有城邦国的救兵,无奈之下对洛伦佐说,如果你肯出钱出力造15艘战舰打土耳其人,我就不计前嫌,杀大主教的事,下不为例啊。从此以后再没人敢挑战洛伦佐在佛罗伦萨的地位。

1480年麦哲伦(Fernando de Magallanes)出生。

(8) 1481年

1481年,达芬奇终于显露了他在油画上的一个致命弱点。万宝全书都会缺一只角的,绝顶高手也有他的命门。

1481年佛罗伦萨的圣斯科培脱教堂(San Donato a Scopeto)约请达芬奇画一幅《博士来朝》(Adoration of the Magi)的油画。博士来朝,根据圣经的故事,东方(东方在这里指近东、中东的波斯一带,并非中国、日本等等的远东)有三个博士(博士在这里的意思是能够观天象而推断时事的巫师、智者,不是学术学位)夜观天象,发现有一颗帝王之星,便跟随星星一路向西,直到伯利恒(Bethlehem),目睹耶稣在马槽里降生。然后三个博士向新生婴儿献上名贵的黄金、乳香(Frankincense)和末药(Myrrh),身后是许多慕名而来的人群。

显然这个故事是圣经中非常重要的一个,所以已经被数百位画家画烂。最早的《博士来朝》出现在达芬奇以前1000多年。36年前佛罗伦萨著名画家神父里皮 (Fra Filippo Lippi)和神父安奇里科(Fra Angelico)画过,5年前达芬奇的同学(Sandro Botticelli)也刚刚画过,画里还出现了几个美第奇家族的人脸。

神父里皮和神父安奇里科1440/1460年画的《博士来朝》,美国华盛顿DC国家画廊(National Gallery of Art, Washington DC)。

360pskdocImg_32_xyz

波特切利1475年画的《博士来朝》,意大利佛罗伦萨乌菲兹美术馆(Uffizi, Florence)。

360pskdocImg_33_xyz

波特切利的《博士来朝》的细节: 科西莫*美第奇(Cosimo de' Medici 洛伦佐的爷爷)

360pskdocImg_34_xyz

波特切利的《博士来朝》的细节: 皮耶罗*美第奇(Piero I de' Medici 洛伦佐的父亲)

360pskdocImg_35_xyz

波特切利的《博士来朝》的细节: 乔瓦尼*美第奇(Giovanni de' Medici 洛伦佐的叔叔)

360pskdocImg_36_xyz

波特切利的《博士来朝》的细节: 洛伦佐*美第奇(Lorenzo I de' Medici)

360pskdocImg_37_xyz

波特切利的《博士来朝》的细节: 朱利亚诺*美第奇(Giuliano de' Medici 洛伦佐的弟弟)

360pskdocImg_38_xyz

波特切利的《博士来朝》的细节: 波特切利自己

360pskdocImg_39_xyz

《博士来朝》,达芬奇会怎么画?里皮把马厩下的圣母圣子画在一侧,把朝拜的人群画成排队长龙,如同世博馆门口一般。波特切利把马厩下的圣母圣子画在中央高处,把朝拜的人群分列左右,如同国王在中央大臣列两旁。达芬奇显然认为已经被画过数百遍的马厩如同传统订婚像里的四面墙壁,既呆板且过时。他要把圣母圣子从马厩里解放出来,放在野外的一棵棕榈树下。达芬奇用棕榈树达到了他把人物和自然风景融合一体的目的,但同时也满足教会的宗教要求: 棕榈树通常暗指圣母,也象征基督胜利。

达芬奇1481年画的《博士来朝》,意大利佛罗伦萨乌菲兹美术馆(Uffizi, Florence)。

360pskdocImg_40_xyz

既然圣母圣子已经从马厩里走出来了,人们也不必排队或者站位了,所以周围人群会以马蹄形展开,围绕着圣母圣子。这是怎么样的人群呢?。里皮的人群,每个人有不同的表情和动作,但是他的笔法太多中世纪的影子。波特切利的行笔比里皮流畅得多,而且堆砌了数位美第奇家族的权贵,但是他笔下的人物依旧难免千篇一律。而达芬奇的人物,无须名人捧场,表情动作一个比一个夸张、灵动、逼真。当其他人还在为如何学习《班耐瓦的玛当娜》的生动表情而费神的时候,达芬奇已经又一次超越了自己。如果只看画面,谁会以为波特切利和达芬奇是同学而不是相隔几代人?

神父里皮和神父安奇里科的《博士来朝》的细节: 人脸群像。

360pskdocImg_41_xyz

波特切利的《博士来朝》的细节: 人脸群像。

360pskdocImg_42_xyz

达芬奇的《博士来朝》的细节: 人脸群像。

360pskdocImg_43_xyz

独特的构图,超前的人像,已经足够让《博士来朝》成为史无前例的优秀作品,但是达芬奇并未就此罢手,他把《博士来朝》的背景也规划得雄心勃勃。他画上了残垣断壁,代表马克森提乌斯教堂(Basilica of Maxentius)。传说马克森提乌斯教堂在圣子出生那天会轰然倒塌,这样的背景非常衬托主题。残垣断壁之上是人声鼎沸,马匹嘶鸣,骆驼盘地,雕像林立。古希腊罗马雕像,可以解释成为是达芬奇暗指基督教代替传统希腊罗马神,而奔马战斗的场面意义比较隐晦,至今没有很好的解释。

马克森提乌斯教堂

360pskdocImg_44_xyz

达芬奇为《博士来朝》画的草稿: 马克森提乌斯教堂

360pskdocImg_45_xyz

达芬奇的《博士来朝》细节: 残垣断壁

360pskdocImg_46_xyz

达芬奇的《博士来朝》细节: 古希腊罗马雕像

360pskdocImg_47_xyz

达芬奇的《博士来朝》细节: 骏马驰骋的战斗场面

360pskdocImg_48_xyz

前景中的近30个人物已经是打破常规的动作复杂、表情丰富,背景中数不清的人物比前景更加热闹。相对于画面正中平静祥和的圣母圣子,周围的人物一层比一层激动,一层比一层热情高昂,从前景到背景,整个画面仿佛是一团火,层层烈焰充满了激情。这幅画是如此的构思新颖、规模宏大完美,以至于它即使没有被完成,也被认为是历史上最伟大的油画作品之一。这是非常罕见的。

把宗教题材如此世俗化,太前卫了,一般天主教堂可能是难以接受的。所以,达芬奇打完草稿没有继续完成这幅画,圣斯科培脱教堂的僧侣们反而可能大大的松了一口气。因为他们把达芬奇的底稿丢进柜子,请达芬奇的同学基兰达约(Domenico Ghirlandaio)重起炉灶,设计这幅画,并由佛罗伦萨著名画家里皮(Filippo Lippi)(前文说到的神父里皮(Fra Filippo Lippi)的私生子)最终完成。日后达芬奇的真迹在市面上价格节节高升,僧侣们才从柜子里翻出这幅画。于是人们在惊叹达芬奇天才构图的同时,也讥笑僧侣们眼俗不识货。

2005年,一个叫塞拉奇尼(Maurizio Seracini)的人,给这幅画添加了新的传奇。在佛罗伦萨乌菲兹美术馆的首肯下,他花了三年时间研究这幅画,拍下了据称不下2400张局部高清红外线照片,穿透油画表层,显露油画深层的底稿。据他说,油画底稿和我们看到的表层完全不同,场面更壮观,人物更逼真。表层的人物许多只是照着底稿依样画葫芦,有些地方还描错,比如圣母的脚趾,严重违反解剖学,所以几乎可以肯定,在表层描葫芦的不可能是达芬奇本人,画底稿的才是。一时间阴谋论风声水起,第二年电影《达芬奇密码》问世。360pskdocImg_49_xyz

有同学会问,说了半天,你对达芬奇只有溢美之词,他的命门呢?他缺的那只角呢?达芬奇在油画上致命的弱点是他不能完成大场面、多人物的绘画。《博士来朝》是第一幅这样的作品,但绝不是最后一幅。他对构图、场面太追求标新立异,他对每个人物、风景的细节太追求、生动和逼真,

以至于大场面画幅中,他在构思和草稿阶段已经耗费了他所有的精力,再也无法完成具体的添油加色。换言之,他的极优点导致了他的极弱点。在绘画教科书里,历代画家可以把《博士来朝》捧上天,但在我看来,未完成作品就是未完成作品。尤其是对于达芬奇,他的几幅未完成大场面油画,如果完成了每幅都将是登峰造极的,既然已经天降奇才,却不让他展示最高武功,大家的遗憾是永无绝期的。

也许有人会疑惑,为什么我每章都以年开头。用年代开头的主要的作用就是把历史事件的顺序理清。比如我见过一篇“达芬奇传”,说达芬奇画了《美杜莎》以后,"这幅画深深地打动了彼埃罗的心。他觉得他的儿子有不凡的才能。于是,彼埃罗把达芬奇的素描拿给他的朋友委罗基奥去看。"事实上达芬奇拜师比《美杜莎》早两年,所以这段话不是笑话吗?那篇“达芬奇传”,还在介绍了《班耐瓦的玛当娜》、《圣耶柔米在野外》和《博士来朝》之后,说"达芬奇渐渐远扬的声誉,以及他与委罗基奥非同寻常的友谊,在委罗基奥画室的同事中引起了一些人的不满。",于是有人告他是同性恋,导致他非常沮丧,离开佛罗伦萨。事实上这些名作都是在“夜晚行为”法院关押达芬奇以后的5-6年里逐步创作出来的,怎么可能在这之前声誉远扬?而且这几幅画都是达芬奇离开韦罗基奥自立门户以后的接的活。所以,事件顺序颠倒了,不免让人看了一头雾水,或者得出一些可笑的结论。

(9) 1482年

1482年达芬奇离开佛罗伦萨来到米兰。他是如何来到米兰的众说纷纭。有人认为他是自己主动离开佛罗伦萨的,因为他在同一年写给米兰的摄政王卢多维科 (Ludovico il Moro Sforza)的信流传下来了。这封信的译文可以在网上搜到,基本表达原意,抄在这里:

最杰出的先生,我已经看过而且研究了所有自称为军器发明技术大师们的试验,而且发现他们的设备与普通使用的并没有什么重大差别。我特向阁下报告我自己的某些秘密发明。兹将其一一简述如下:

(1)我有一套建造轻便桥梁的方法。这种桥梁便于运输,可用于追击或击溃敌军;还有建造其他比较坚固的桥梁的方法。这种桥梁不怕火烧刀砍,易于升降。我也有办法烧毁敌人的桥梁。

(2)在攻城时,我知道怎样排去护城河的水流和怎样建造云梯之类的设备。

(3)又;如果由于敌方阵地居高临下,十分坚固,无法加以炮击,只要敌垒的基础不是岩石构成的,我自有办法埋设地雷炸毁敌垒。

(4)我还知道怎样制造轻型大炮。这种大炮易于搬运,可以射出燃烧物,燃烧物发出的烟雾可以使敌军丧胆,造成破坏并引起纷乱。

(5)又;我可以悄悄地挖掘狭窄而弯曲的地道,通往无法到达的地方,甚至可以通往河底。

(6)又;我知道怎样建造坚固的带盖的车辆,把大炮运进敌军阵线、不论敌军如何密集都无法加以拦阻,步兵可以安全地跟随前进。

(7)我能够制造大炮、臼炮和投火瓶等等,其外形既实用又美观,与目前使用的都有所不同。

(8)在无法使用大炮的情况下,我可以改用石弩和目前还没有人知道的其他巧妙的投射武器;总之,凡是遇到这种情况,我都能不断想出攻击的办法。

(9)如果进行海战,我也有无数用于攻守的最厉害的武器;有防弹防火的船只;还有火药和易燃物。

(10)我自信在和平时期,在建筑方面、在建造公私纪念碑方面、在开凿运河方面,我比得上任何人;我会雕塑大理石像、铜像和泥像;我在绘画上也不比任何人差。我尤其愿意负责雕刻永远纪念你的父亲和十分杰出的斯福萨家族的铜马。要是你认为上述事项中有哪一些办不到或者不切实际的话,我愿意在你的花园或阁下乐于选择的任何其他场所当场试验。我卑恭地自荐如上。

达芬奇的《求职信》

360pskdocImg_50_xyz

这封求职信很有名,很多人把信的内容看作是达芬奇天才的体现,在无忌也不止一次被提及,为广大泡菜津津乐道。其实,这封信传递着更加微妙的有关达芬奇的信息:

首先,细心的读者不难发现,达芬奇在列举自己才能的10点之中,有9点是关于军事学、工程学、科学,只有最后1点谈及自己在建筑、石雕、铜雕、泥雕的造诣,在油画上更是只说了一句“不比任何人差”。很明显达芬奇究竟是最向往啥,最醉心于啥,对自我的评价最高的是啥,他认为米兰摄政王卢多维科最需要的人才是啥。

其次,卢多维科完全有理由对达芬奇的整个自我评价提出质疑: 如果达芬奇真的像他自吹的那么厉害,真的如他自己所说的主要是个军事工程天才,3年前佛罗伦萨和那不勒斯会战的时候,佛罗伦萨军败了,他怎么没有出来建树?怎么没有让佛罗伦萨军城坚沟深?怎么没有把那不勒斯军用炮轰跑?搞得洛伦佐只好单刀赴会解决问题。

历史上卢多维科是否被这封信打动,不得而知,反正达芬奇最终动身去米兰几个版本的故事都和这封信无关:

一个版本说,洛伦佐和卢多维科关系很好,知道斯福尔扎家族一直羡慕美第奇家族花园里的众多文艺复兴艺术大师,就故意差遣达芬奇去米兰给卢多维科送一支漂亮的笛子,其实是把达芬奇让给卢多维科。后者当然却之不恭,结果就连人带笛都留下了。这个版本的问题在于,瓦萨里的《艺苑名人传》把达芬奇为卢多维科吹笛子的时间放在了1494年,大大晚于1482年,你马上可以读到,达芬奇的许多米兰作品在1494年前就已经纷纷出现了。

另一个版本说达芬奇参加米兰的音乐比赛,以其美妙歌喉、机敏对话、甜美音乐而获奖,当然他英俊的面庞和矫健的体魄也肯定是得到加分的。换言之,他是因为赢得米兰"超男"而留下,不是因为他是科学男或者艺术男。这个版本的问题在于,瓦萨里从来没提到过米兰的超男比赛。

(10) 1483年

1483年4月25日,达芬奇接到了来米兰后的首个订单。米兰圣母无原罪教会(Milanese Confraternity of the Immaculate Conception)请他画主祭坛画像,按照订单的合同,教会要求油画内容如下:

圣父: 他的衣袍是群青色的金线锦缎。

圣母: 据中。她的披肩也是群青色的金线锦缎。

圣母: 她的裙子是赤红的金线锦缎。用油彩画,再上涂一层薄薄的蓝色清漆。

山和石: 用油彩,颜色很鲜艳的说。

众天使: 用镀金画众天使,用油彩画她们有褶皱的裙子,画法必须是希腊式的。

。。。

根据合同,达芬奇画中间关于圣父圣母的大幅画像,米兰当地的画家普雷迪斯兄弟俩(Ambrogio and Evangelistade Predis)画左右两幅天使小画像,当年年底交货。

结果年底达芬奇没有交货,第二年、第三年。。。,整整拖了23年!

1483年

普雷迪斯兄弟:“两幅天使小画像完成了。看看满意不?”

教会:“嗯,不错。”

普雷迪斯兄弟:“那就付工钱吧,一共800里拉(lire)。”

教会:“工钱?中间那张大幅呢?”

普雷迪斯兄弟:“那是达芬奇的部分,和我们没关系噢。”

教会:“大幅画像不见踪影,要你两幅小画像有P用!不给钱。”

普雷迪斯兄弟:“不给钱我就告你们!”

教会:“我还要告你们呢!”

。。。

1490年

普雷迪斯兄死掉一个。

剩下的那个普雷迪斯:“给钱!”

教会:“不给钱!”

剩下的那个普雷迪斯:“不给钱我就告你们!”

教会:“我还要告你们呢!”

。。。

1506年

剩下的那个普雷迪斯:“给钱!”

教会:“不给钱!”

剩下的那个普雷迪斯:“不给钱我就告你们!”

教会:“我还要告你们呢!”

剩下的那个普雷迪斯:“这回我告到法国国王路易十二(Louis XII)那里去。知道路易十二吗?他杀人如麻的!他还很欣赏达芬奇的!”

教会:“嗯,是这样啊。算我们输了,给你800里拉吧。”

剩下的那个普雷迪斯:“什么?800?是1200!”

教会:“合同上明明是800嘛!”

剩下的那个普雷迪斯:“800买画框都不够!给1200,或者取消合同,让我们卖给下家。”

教会:“这太欺负人了,我们情愿让路易十二砍头。”

路易十二:“我最近不想砍人头。达芬奇你就再给人家画一幅嘛,哪怕马虎点,哪怕是外包给你学生也行。200里拉,怎么样?”

剩下的那个普雷迪斯+达芬奇:“成交。”

第二年达芬奇交货,完成了这个合同。这幅画就是著名的《岩间圣母》(Virgin of the Rocks)!

1507年达芬奇的《岩间圣母》(Virgin of the Rocks),英国伦敦国家画廊(National Gallery, London)。

360pskdocImg_51_xyz

1507年的《岩间圣母》在几百年中辗转多处,最后落户英国国家画廊。没想到,法国的芳丹白露宫(Fontainebleau)忽然又冒出一幅《岩间圣母》!原来达芬奇早在1483-1485年期间就已经完成了《岩间圣母》,不知为什么就是不肯交给米兰圣母无原罪教会,情愿无休无止地打官司,情愿最后重画一幅。然后为感谢路易十二帮自己摆平这个官司,他把1483年《岩间圣母》送给了法国国王。艺术家的脑子有时真的不是常人能够理解的。

1483年达芬奇的《岩间圣母》(Madonna of the Rocks),法国巴黎卢浮宫(Louvre, Paris)。

360pskdocImg_52_xyz

粗看之下,《岩间圣母》讲述的是一个圣经故事“逃亡埃及”+一个传说“路遇约翰”。画中四个人物,分别是圣母、圣子、施洗约翰(John the Baptist)、和大天使乌利尔(Archangel Uriel)。他们身处背后石壁、前面悬崖的一片土地上,地上长满各种花草,石缝间可以看见远处的高山流水。

“逃亡埃及”说的是耶稣降生之前,有三博士跟随帝星来到耶路撒冷。犹太希律王(Herod the Great)从三博士口中得知一个婴儿即将出生,成为“万王之王”,非常担心自己的王位被该婴儿推翻,遂下令屠杀所有新生婴儿。圣母玛利亚在生下耶稣之后,为躲避追杀,带着耶稣跟随她的丈夫约瑟夫(Joseph)逃亡去埃及。

圣经里有一个叫约翰的先知,是他为成年的耶稣施洗礼,所以人称“施洗”约翰。据说,他比耶稣大6个月;还据说他和耶稣是表亲。于是有人就想,希律王屠杀新生婴儿,耶稣要逃亡,大6个月的施洗约翰肯定也得逃亡啊,否则活不到施洗礼那天了。但是圣经里没说施洗约翰全家逃亡的具体过程。于是出现了传说,说施洗约翰确实也逃亡埃及了,带他逃亡的是大天使乌利尔。而且施洗约翰路上还见过耶稣,虽然当时两个都是婴儿。

细看之下,问题开始渐渐露头。

首先是四个人的身份。大天使乌利尔最容易确认,她是最右边的女人,带一对翅膀。所以居中的女人肯定是圣母。两个小孩的身份就颇有争议:

- 按传说应该是圣母带着圣子,天使带着约翰,所以左边那个小孩是圣子,右边的是约翰。

- 但是很明显左边的小孩双手合十在膜拜右边的小孩,所以左边那个小孩应该是约翰,右边的是圣子。

- 除非你把右边小孩伸出的双指理解为向对方施洗,在这个解释下,左边那个小孩还是圣子,右边的是约翰。

1483年卢浮版的《岩间圣母》细节:哪个是耶稣,哪个是约翰?

360pskdocImg_53_xyz

据说因为长年争吵不休,终于有人人品爆发,在1507年伦敦版的画中,给左边的小孩手里画上了十字架,强行规定他就是约翰。据说此人还给圣母、圣子、施洗约翰分别戴上了光环。360pskdocImg_54_xyz

1507年伦敦版的《岩间圣母》细节: 除了天使,谁都戴光环。

360pskdocImg_55_xyz

其次是场景。这是什么地方?

- 虽然每一块岩石、每一棵花草都维妙维肖,但是几乎可以肯定这并不对应于一个真实的逃亡埃及途中的任何地理地点。

- 虽然这个地点是达芬奇的想象,但是显然非常有他的深思熟虑。比如,1483年卢浮版的《岩间圣母》,圣母右边的鸽形花(Aquilega)象征圣灵;而她左边的棕榈叶形似宝剑,象征她在耶稣死后痛苦如剑穿心。

- 如果这个场景真的充满深意,充满符号主义,那么四人背后的巨大岩石象征着什么呢?四人面前的悬崖又是象征什么呢?为什么圣母把耶稣放在距离悬崖只有一厘米的地方?岩石远方的高山流水仅仅是达芬奇又一次炫技吗?

1483年卢浮版的《岩间圣母》细节: 鸽形花和宝剑叶

360pskdocImg_56_xyz

1483年卢浮版的《岩间圣母》细节: 悬崖

360pskdocImg_57_xyz

1507年伦敦版的《岩间圣母》细节: 高山流水

360pskdocImg_58_xyz

问题最多的,就是四个人的表情和举止了。粗看之下,四人的构图是达芬奇的又一妙笔。圣母左手笼罩圣子,右手扶住约翰;天使手扶圣子,眼望约翰;圣子手指约翰,约翰遥拜圣子。从圣母的头顶,到约翰的右脚,到天使的长裙,构成了一个稳定的正三角形。而圣母、天使发亮的脸庞,和圣子、约翰发亮的躯体,又明显构成一个不规则四边形。所以画面既显得稳重又非常生动,四人构图成为立刻的经典。

1483年卢浮版的《岩间圣母》构图

360pskdocImg_59_xyz

现在让我们来仔细观察每个人物:

圣母: 她在看哪里?她的视线似乎是朝着耶稣的方向,但又似乎在耶稣和约翰之间。她的表情是什么?似乎她全无表情,但又似乎她把极大的感情压在了冷漠之下,而那股极大的感情是喜还是悲,很难确认。她的左手是什么动作?五指张开罩在圣子头上难道有什么深刻含义?而且,卢浮版和伦敦版的《岩间圣母》中,圣母的眼神、表情、甚至手势都是不同的。这仅仅是版本间的误差,还是达芬奇有意为之?

《岩间圣母》的细节: 圣母

360pskdocImg_60_xyz

圣子: 在描绘婴儿时期的圣子的油画中,婴儿的动作向来是没有特别含义的。就算是《班耐瓦的玛当娜》把圣子画得活灵活现,圣子也只是去抓一朵花而已。这里圣子手指约翰,明显是一个成人化的动作。那么这个动作意味着什么?是圣子告诉约翰他必被砍头的命运?还是告诉约翰自己的受洗要他来执行?

《岩间圣母》的细节: 圣子

360pskdocImg_61_xyz

约翰: 这个的疑问最少,约翰向圣子顶礼膜拜,比较顺理成章。

《岩间圣母》的细节: 施洗约翰

360pskdocImg_62_xyz

天使: 问题最多就属她了。首先是她的眼神,仔细看,1507年伦敦版的《岩间圣母》中,她是看着约翰的。但在1483年卢浮版的《岩间圣母》中,她居然是看着观众的!前面说过,形神互动,是达芬奇四人构图的典范之作。但卢浮版中,天使是和观众互动,不再是和另外三人互动,整个构图被打破了!达芬奇这样的绘画天才,绝对不可能如此犯错。他如此牺牲构图的完美,只可能是因为天使目视观众能够表达比构图更加重要的信息。可是,达芬奇想传递的信息又是什么呢?

其次是她的嘴。仔细看,1507年伦敦版的《岩间圣母》中,她是抿着嘴唇的。但在1483年卢浮版的《岩间圣母》中,她似乎是张嘴说话的!她在说什么?

《岩间圣母》的细节: 天使的视线和嘴唇。

360pskdocImg_63_xyz

第三是她的右手。1507年伦敦版的《岩间圣母》中,她的右手藏在身侧,没有画出来。但在1483年卢浮版的《岩间圣母》中,她的右手非常明显,抬到水平,伸出食指,似乎是遥指约翰。如果天使遥指约翰,耶稣遥指约翰,圣母也手扶约翰,加上天使直盯观众的眼神,整个画面的重心就是约翰了。这显然违反常理。(除非我们把约翰和圣子搞错了,于是我们又回到了刚才说过的小孩身份问题。)

《岩间圣母》的细节: 天使的右手。

360pskdocImg_64_xyz

天使的右手,有另一种解释。我们不难发现,1507年版圣母左手位置较高,五指张开,在遮盖圣子;1483年版圣母左手位置较低,五指下扣,像九阴白骨爪!更仔细看,1483年版中,圣母的白骨爪和大天使的手指之间,刚好能够容纳一个人脑袋。换言之,是圣母左手抓住一个人脑袋的同时大天使右手在割喉。而被割喉者,当然就是圣经里说过的抹大拉的马利亚(Mary Magdalene)。因为当年耶稣逝世把教皇传位给的是马利亚,而不是彼得。如果彼得不是正统教皇,那么世世代代以彼得为鼻祖的教皇也不是正统的了。所以天主教世世代代都在掩盖这个秘密。作为圣殿骑士的达芬奇,其毕生心愿是保护抹大拉的马利亚的后代免遭天主教的追杀,同时又通过1483年版《岩间圣母》向世界揭示这个惊天大秘密。这也解释了为什么达芬奇在1483年没有交画。其实达芬奇当年完成了油画是交给米兰圣母无原罪教会的,结果修女们一眼识破达芬奇的隐意,大吃一惊,坚决不敢接收油画挂上祭坛。达芬奇出于无奈只好再画1507年版,去掉了割首的隐意。这个故事很牵强吗?那你就再去仔细看看这两幅画吧。达芬奇是天下第一油画家,即使是指甲的反光都能够捏拿得分毫不差,他把圣母的手画成九阴白骨爪,鬼才相信不是故意而为! ... 更多阴谋论,可参见《达芬奇密码》。360pskdocImg_65_xyz

主题、选址、构图、神态、姿势、林林总总说了这许多,你是否开始领会到达芬奇的意图?还没有?OK,让我更加直白地告诉你。直到来米兰之前,达芬奇超越前辈,是以“多”取胜。前人用透视,他画得更三维;前人用色彩,他层次更多更细;前人画花草,他画得更逼真;前人画人像,他表情

更生动。这种逼近到厘米毫米分子原子级别的现实主义,逼近到毫秒微妙级别的神态凝固,已经达到极限。来到米兰后,达芬奇一改风格,《岩间圣母》是他第一幅以“少”取胜的作品:

《岩间圣母》选择在一个不知所谓的地方,留给观众去想象具体的地点在哪里;

圣母圣子被放在高岩和悬崖之间,周围布满宗教符号的花草,引导观众去想象巨石和悬崖的符号意义;

圣母和天使在雾化技法(sfumato)下似笑非笑、欲言又止,让观众自己想象她们的神情是什么;

1483年卢浮版的《岩间圣母》中天使的眼神、嘴唇和手指,更是达芬奇赤裸裸地抛出谜语,挑逗观众的想象力。

整幅油画,无论在何种尺度、何种层次,粗看似乎是完全的写实,细想却总是模棱两可,捉摸不定。这就是为什么《岩间圣母》既可以理解成正统圣经故事而当作教堂主坛画像,也可以理解成大逆不道的阴谋论,反叛正统圣经。你可以用许多不同、甚至相反的形容词来概括这幅画,唯一大家都认可的,可能只有“神秘”二字。也许,这就是达芬奇所要表达的,否则为什么背景主色调那么阴暗和低饱和度,前景却如此高光,和恐怖片一样阴森森呢?

达芬奇画得越内敛,越少,观众的想象空间就越大,这和中国国画的写意有异曲同工之妙。(现在你也就应该明白了,为什么大家公认1507年伦敦版的《岩间圣母》中后加的的光环和十字架是败笔吧。)

当然,《岩间圣母》有一个比别的油画更加优势的加分是,由于历史原因它有两幅,而且刚好分别在英法两国,可以想象口水仗会打多少年!当英国人为1507年的《岩间圣母》是当年履行合同的正式版本而沾沾自喜的时候,法国人却说卢浮宫的那幅更早,是原版。并且说英国的那幅是拷贝,不是达芬奇的手笔,可能是他学生做的。还有人专门写文章,说从地质学角度都能看出来,英国版本中的岩石不如法国版的逼真,达芬奇绝对不会画那么差,等等。英国人当然极为生气,多年来运用各种科学和非科学的手段,鉴定并重申英国版《岩间圣母》完全是达芬奇画的,倒是法国版有可能是达芬奇和学生的合作版。2005年,英国人宣布,红外线照片显示英国版《岩间圣母》画下有画,底稿的圣母是手托圣子,也是达芬奇的手笔。哦,还有一点,这两幅画的E文名字也是不一样的,直译英国版是《岩间处女》(Virgin of the Rocks),法国版是《岩间玛当娜》(Madonna of the Rocks),表达了英法两国人民世代仇视的决心。360pskdocImg_66_xyz

口水越多,油画自然越有名。

(oxsea同学在227帖说:“无论达芬奇还是老米,笔下的英雄都是小jj。好像他们都不看重生殖能力而着眼于刻画对象的智力(容貌)体能(躯体)。”这个观察够强悍!我以前没有想过。只是达芬奇画女人较多,男人裸体的只有耶稣、约翰等等的小孩,JJ肯定是小的啦。

oxsea同学在227帖还说:“对应的,在现实中的他们更着意发挥自己的才华,好像都没有生育也没有着力培养学生门派。”达芬奇确实没结婚生子,但是达芬奇的门派是盛极一时的。我前面说过达芬奇“自立门户”,意思就是他自己开工作室招学生。我又说达芬奇搬家到米兰,也是指他带领全工作室的学生搬到米兰。和当年孔子周游列国一个意思。我还说过,西洋油画推崇开拓型画家,贬低传承型画家,米兰派画家均被西方画评家贬成“一堆害怕创造、只会仿照达芬奇的懦夫”,所以一般人不知道有个米兰的达芬奇派。)

1483年的米兰有公爵,却不是卢多维科(Ludovico il Moro Sforza),而是他13岁的侄子,他只是软禁他侄子、赶走他嫂子、统领大权的的摄政王。他和嫂子博纳(Bona of Savoy)的摄政争夺战,从他哥哥米兰公爵加莱亚佐(Galeazzo Maria)1476年去世之后,打了整整6年。他先输后赢,在被嫂子赶出米兰城后,契而不舍,在米兰政府的帮助下重回米兰,于1480年囚禁了侄子吉安 (Gian Galeazzo Sforza),赶走了博纳。1481年正式成为摄政王。

卢多维科摄政早期勤勉治国。在郊区他鼓励畜牧业,鼓励开发荒地,试验种植稻米、葡萄、黑莓等等。在城市他发展纺织业,与佛罗伦萨争夺海外市场,铁、金、木、搪瓷、陶瓷、玻璃、香水、绣花、挂毯等等行业也非常兴旺。他兴办医院和大学。他拓宽通向斯福尔扎城堡(Castello Sforzesco)的主要街道,沿街点缀宫殿和花园,并雇用达芬奇那样的一流建筑师、雕塑家、画家装饰米兰。一句话他做了一个文艺复兴时代的君主应该做的一切,甚至有点和佛罗伦萨的洛伦佐别苗头的意思。

当然,洛伦佐的文才武功是很难被超越的,卢多维科唯一可能理直气壮地说他超过了洛伦佐的,是他身边三个美女: 他的情妇切奇利娅(Cecilia Gallerani),柳克丽霞(Lucrezia Crivelli),以及他的妻子贝亚特丽斯(Beatrice d'Este)。有人怀疑,《岩间圣母》圣母和大天使,都是达芬奇以切奇利娅为模特画的,只是没有史料证实这点,瓦萨里也从来没有这么说过。

1483年才华比肩达芬奇、脾气好过达芬奇的拉菲尔出生(Raffaello Sanzio da Urbino),意大利文艺复兴油画三座高峰的第三座隆重登场。

1483年11月10日,马丁*路德(Martin Luther)出生,就在教皇为千年死敌伊斯兰教寝食不安的时候,一个新的威胁,马丁路德带领的新教(Protestant),对教皇的批判和对天主教的反叛在被不知不觉中开始酝酿。

(11) 1487年

1487年达芬奇在他的手稿中画下了著名的素描《维特鲁威人》(Vitruvian Man)。维特鲁威(Marcus Vitruvius Pollio)是1500年前(公元前80年)的一位罗马帝国的工程师,写过一部建筑学巨著叫《建筑十章》(De Architectura)。文艺复兴时期此书和其它古罗马书籍一起被被重新翻出来,达芬奇为此书写了文字和这幅插图。

这幅图据说是解释了如下的人体比例:

手掌(palm)宽度 = 4个手指(finger)宽度

脚(foot,即英尺) = 4个手掌宽度

手腕(cubit,即腕尺) = 6个手掌宽度

步伐(pace) = 4个腕尺

身高 = 4个腕尺

双臂伸展的长度 = 人的身高(man's height)

发际到下巴的距离 = 1/10 身高

头顶到下巴的距离 = 1/8 身高

发际到头颈底部的距离 = 1/6 身高

双肩的宽度 = 1/4 身高

头顶到胸的中部的距离 = 1/4 身高

手肘到指尖的距离 = 1/4 身高

手肘到腋窝的距离 = 1/8 身高

手的长度 = 1/10 身高

鼻尖到下巴的距离 = 1/3 头高 (length of the head)

发际到眉毛的距离 = 1/3 脸高 (length of the face)

耳朵长度 = 1/3 脸高

脚长度 = 1/6 身高

达芬奇的《维特鲁威人》

360pskdocImg_67_xyz

1488年-1489年

1798年,波兰王子亚当*耶日*恰尔托雷斯基(Adam Jerzy Czartoryski)在意大利买了一幅女子肖像油画,画面的左上角写有一排小字“LA BELE FERIONIERE. LEONARD D'AWINCI.” 意思是“美人费隆妮叶。里昂那多*达芬奇。” 哇赛,居然能够搞到一幅世界瑰宝,这个波兰王子真是走鸿运啊,是吧?错!先是俄国人杀过来,这幅画被恰尔托雷斯基抢先运出国外,藏到德国德累斯顿,然后又藏到法国巴黎,1882年才重返波兰。然后是二战,德国人杀过来。这回这幅画没来得及逃走,就被德军抢到了柏林,然后下落不明。直到盟军攻入德国巴伐利亚,才重新找到了这幅画,还给波兰。

你会问,首帖里已经讲过有两幅《美人费隆妮叶》,法国、美国各一幅,现在波兰也有一幅,达芬奇没事画了三幅?这位美人费隆妮叶究竟是谁,让达芬奇如此兴致盎然?其实,费隆妮叶是铁匠的意思。所以,“美人费隆妮叶”是指铁商的美丽妻子。据说有个铁商的妻子和法国国王弗朗索瓦一世有染,铁商非常气愤,但无法和国王抗争,于是他就故意身染绝症梅毒,再把梅毒传染给他妻子,从而传染给国王,达到复仇目的。所以,如果一个画家画了国王的情人,又不便指名道姓的话,就可能用《美人费隆妮叶》作油画标题,意思就是国王情人。而米兰当时最有名的情妇,只能是摄政王卢多维科的切奇利娅(Cecilia Gallerani)或者柳克丽霞(Lucrezia Crivelli)了。

因为这幅画是达芬奇在1488年-1489年之间画的,而柳克丽霞在6年后才成为卢多维科的情妇,所以基本可以排除画中人物是柳克丽霞。

至于切奇利娅,她写的书信中曾经提到过她在“很年轻”的时候的确为达芬奇做过油画模特,只是没说何年何月。米兰诗人伯纳多*贝尔林西奥尼 (Bernardo Bellincioni)在他的诗歌中也曾经提到过这幅画。切奇利娅的出生年月曾经被定在1464年,也就是说1488年-1489年她是25-26岁,非常接近文艺复兴时期人的平均寿命30岁,已经是退休年龄,根本不算“很年轻”。所以相当长的一段时间里人们认为,这幅《美人费隆妮叶》也不可能是切奇利娅,只能是卢多维科的其它名气不大的情妇之一。后来的考证把切奇利娅的出生年月后推到1473年,也就是说1488年-1489年她是15-16岁,刚刚认识摄政王卢多维科,这个时候达芬奇以卢多维科的御佣第一画家的身份给她画像,非常顺理成章,也符合她自己的书信。

切奇利娅虽然不是贵族出生,但是从小就学习、精通拉丁文,即文艺复兴人文主义者们推崇的精英语言,她是诗人,据说她的音乐和歌唱也很有天分。所以她才貌双全,名扬米兰。想想也是,没有绝活怎么能够得到一个文艺复兴君王的欢心?只有相貌的小三未免太没品了。(事实上切奇利娅是否是小三也值得商榷,因为她认识卢多维科在前,正室贝亚特丽斯嫁入米兰是2年后的事情了。)

既然这幅画的女主人公和法国、美国的都不一样,就没有理由重名。(就算都一样,法国也不会同意重名的,参见《岩间圣母》。)一般把这幅铁商的美丽妻子称作《抱银鼠的女子》(Lady with an Ermine)。

达芬奇的《抱银鼠的女子》,波兰克拉科夫市,恰尔托雷斯基博物馆(Czartoryski Museum, Kraków)。

360pskdocImg_68_xyz

《抱银鼠的女子》的细节: 美人费隆妮叶字样

360pskdocImg_69_xyz

欣赏《抱银鼠的女子》最直观明了的方法是拿它和《吉内弗拉*德*本奇》做对比。(迄今为止,达芬奇只画过这两幅肖像,其它都是宗教题材的,无从比较。)同样是美女,同样是3/4肖像,两幅画却是那么的迥然不同。吉内弗拉正襟危坐、直视观众,切奇利娅她身体朝向画面左侧,但脸却是转向画面右侧,仿佛在给达芬奇绘画固定姿势的同时,却非常关注着某个旁人的对话,那个旁人是否就是卢多维科呢?更有趣的是,吉内弗拉面无表情,切奇利娅却是神情捉摸不定,闪亮的瞳孔内是飞快的思考,微微上翘的嘴唇透出青春的悸动,她是否在打量卢多维科?是否在预演她和卢多维科的第一句对话?如果说《吉内弗拉*德*本奇》是摆拍的话,《抱银鼠的女子》仿佛是达芬奇对切奇利娅的抓拍了,她对未来的憧憬和按捺不住的灵动,跃然纸上!

真是这样吗?

《抱银鼠的女子》 vs. 《吉内弗拉*德*本奇》: 脸部

360pskdocImg_70_xyz

《抱银鼠的女子》和《吉内弗拉*德*本奇》相差了15年,在绘画风格上有相当的不同。最大的一点是,达芬奇在《抱银鼠的女子》中广泛运用了雾化技法 (sfumato)。这不是他第一次用雾化技法,《岩间圣母》里就有,也不是他最有名的雾化技法画,《蒙娜丽莎》才是,但同样可以拿来说明问题。就拿嘴角来说吧,你仔细比较切奇利娅和吉内弗拉,会发现吉内弗拉的嘴角轮廓分明,极其写实,观众一眼就能肯定她的嘴角既不上翘也不下沉,从而肯定她的表情在那一瞬间是“漠然”二字。“正襟危坐”、“美丽装饰美德”就是这么从画布油彩上散发出来的。

切奇利娅的嘴角就相当模糊,在本来应该最尖处化成了一片阴影。没有任何人类的嘴角是长成这样的,所谓的“照片一样的写实、解剖学般的准确”在这几厘米的面积里完全崩溃。这片阴影,即是所谓的“雾化”。当观众了解了切奇利娅的生平、身份,了解了绘画当时的历史背景、了解了切奇利娅、卢多维科、达芬奇的关系,自然而然地就能够把切奇利娅的嘴角想象成“青春”、“灵动”、“跃跃欲试”,她的嘴角、眼睛都仿佛在说话。这也解释了为什么,如果你没有读到前面的历史介绍而只看画面,就没有什么“感觉”,《抱银鼠的女子》是一幅“看不出所以然”的画,面前似乎只是一幅普通的肖像。你看到的取决于你知道的。(You see what you know.)

人不是用眼球看世界,而是用大脑,大脑可以任意取舍眼球摄入的图像,在今天是被医学研究证实的事实。而达芬奇在不知道这个事实的5百年前,居然能够充分地利用这点,把油画变成欺骗大脑的魔术,变成观众想象力飞舞的方寸,这是他真正的天才之处。

《抱银鼠的女子》 vs. 《吉内弗拉*德*本奇》: 嘴角

360pskdocImg_71_xyz

比《吉内弗拉*德*本奇》不如的是,切奇利娅没有一头美丽的金发,只是直发。为什么切奇利娅的直发一直贴在脸上直到头颈?因为她戴着头纱。你没看见?再仔细看。切奇利娅额头有两道横线,上面一道黑色横线是她的束发绳,下面的一道稍淡颜色的花边,就是她头纱的花边了。据说这头纱是当时米兰最时髦的装束,只是因为油画年代久远头纱本身已经很难看清。不过,想看带金色卷发的切奇利娅还是有可能的。如果你相信《岩间圣母》中圣母、天使都是以切奇利娅为模特的这个说法,那么那个天使就是切奇利娅的脸庞+吉内弗拉的金发。也许这就是达芬奇心目中的无缺点美女形象?

《抱银鼠的女子》的细节: 头纱

360pskdocImg_72_xyz

《抱银鼠的女子》 vs. 《岩间圣母》 vs. 《吉内弗拉*德*本奇》

360pskdocImg_73_xyz

比《吉内弗拉*德*本奇》幸运的是,《抱银鼠的女子》并没有被切掉1/3,我们可以欣赏到达芬奇画的女子抱着银鼠的右手了。达芬奇花了诺大的功夫描绘出整个手的所有细节,包括每个指甲的反光,和每寸肌肤下骨骼的凹凸不平。这样的写实,几乎令人怀疑,达芬奇此时已经不是在画肖像,而是在画解剖学教科书的细节照片,他仿佛在挑战自己画一只无人能够画得更加逼真的手。至于如此逼真的手和整个肖像是否有关联已经不是达芬奇考虑的范围了。(这也间接地证明了,《吉内弗拉*德*本奇》补全版很可能是正确的,吉内弗拉的手是占画面很大比重的。)

《抱银鼠的女子》的细节: 抱着银鼠的右手

360pskdocImg_74_xyz

至于银鼠,没有统一的解释。银鼠可能是切奇利娅的一个真实宠物,但也可能是达芬奇的臆造。银鼠在希腊文里是galay,和切奇利娅的姓Gallerani谐音,就像《吉内弗拉*德*本奇》反面的杜松在意大利语中是吉内弗拉的谐音。

另一种说法是,银鼠象征着对爱情的忠贞不二,因为据说当配偶被人抓住后银鼠,情愿自己被抓也不愿意和配偶分开。

也有人说银鼠代表摄政王卢多维科的银鼠骑士会(Order of the Ermine),所以切奇利娅怀抱银鼠象征着她为卢多维科怀私生子。等等。这些是否是达芬奇的本意,还是后人的研究走火入魔,就不得而知了。

如果你看得更仔细,可以数一下银鼠有几根胡须?据说从笔法走势上大家断定达芬奇画这几根胡须的时候用的是左手。2004年的波兰电影《芬奇》(Vinci)甚至以此为题材,说一个高超的伪作画家用左手画《抱银鼠的女子》的赝品,但是故意多画了两根胡须,以示她是个有良知的伪作画家。

《抱银鼠的女子》的细节: 银鼠的6根胡须

360pskdocImg_75_xyz

这幅画一个令人费解的地方是它的单色背景。达芬奇非常喜欢以自然风景作背景,这在他多数的宗教油画以及《吉内弗拉*德*本奇》、《蒙娜丽莎》等等的肖像画中都无例外。而《抱银鼠的女子》却是以黑色为背景,最新的光谱分析也只是说,黑色可能是后人所加,达芬奇原来用的是蓝灰色,依旧是单色。难道是达芬奇画这幅画的时候偷懒了?(有人宣称黑色背景是法国浪漫主义画家欧仁*德拉克罗瓦(Eugene Delacroix)涂的,就是那位画《自由引导人民》(La Liberte guidant le peuple)的。因为《抱银鼠的女子》在巴黎避难的时候,德拉克罗瓦也在那里。我很想知道那人是如何考证出这点的,顺便让他看一下我珍藏的纯黑扇面,看看是不是唐伯虎的真迹。 )

1488年达芬奇的老师韦罗基奥去世。

1488年2月3日葡萄牙航海家巴托洛梅乌*迪亚士(Bartolomeu Dias)发现风暴角(Cape of Storms),即后来的好望角(Cape of Good Hope),表明葡萄牙人对开辟通向远东印度和中国的新航线充满期待。新航线对葡萄牙国王,意味着更大的王权,对葡萄牙商人,意味着更高的利润。但最最高兴的可能是罗马的教皇了,因为这意味着天主教在战略上可以绕过中东的伊斯兰教传向远东,意味着罗马即使沦陷、欧洲即使沦陷,只要远东的中国、日本等等还有天主教会,天主教就不会灭亡。在过去的1500年中,天主教经历了东正教分裂、伊斯兰教西扩、直到最近的蠢蠢欲动的新教分裂,可以说是一个战略失败接一个战略失败,今年终于看到了历史性的转折。

1488年,明孝宗朱佑樘即位,改年号为弘治,开始了长达18年的明朝弘治中兴。一个兴盛但内向的中国和一个全球扩张的葡萄牙即将迎来面对面的碰撞。

中国人已经不是第一次拯救欧洲和天主教了。1241年莫希战役(Battle of Mohi),3万蒙古军大破匈牙利和圣殿骑士(Knights Templar)(是的,就是阴谋论者说达芬奇也是其头领之一的圣殿骑士)联军,剑锋直指维也纳所,到之处城无不克,使得蒙古人认为欧洲不堪一击,南宋才是块硬骨头,于是没有继续强攻欧洲,改为南下中国。等到忽必烈登基、南宋灭亡的1279年,匈牙利人已经完成了旧城堡加固工程和新城堡建设工程,重新进攻欧洲的蒙古人没有能够重现城无不克的奇迹。1368年中国人全面反击蒙古帝国,建立明朝,蒙古就此衰落,在战略上不再对欧洲有任何威胁。

如今,中国将再次拯救欧洲,以拱手让出境外的领地拯救葡萄牙贸易,以众多待信的人口拯救天主教。世间事物,有以数十年计,如人生;以数百年计,如朝代;以数千年计,如宗教。通篇皆是他人旧事,唯独数千年计事物你我今天都身陷其中,领受500年前汹涌波浪的拍打。

(13) 1490年 - 1491年

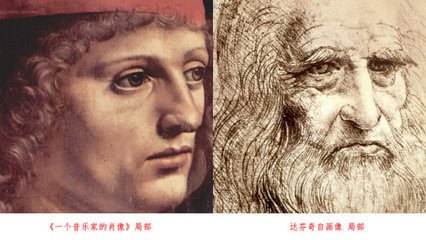

1490年达芬奇画的《一个音乐家的肖像》(Portrait of a Musician),是他唯一的一幅男子肖像,可惜没有完成。整个画面的构图类似《吉内弗拉*德*本奇》,但是背景几乎没有开始画,或者就是和《抱银鼠的女子》的背景一样是简单的涂抹单色。帽子和衣服也粗旷异常,没有细节,应该只是打了底色或者干脆不是达芬奇画的。唯一可以看到细节的只有脸部和头发。打卷的金发和《吉内弗拉*德*本奇》有点类似,但棱角分明的脸庞不像达芬奇在米兰画的任何一幅画。比如,看他的嘴角,有任何雾化技法的影子吗?显然没有。

达芬奇的《一个音乐家的肖像》,意大利米兰安布罗西亚美术馆(Pinacoteca Ambrosiana, Milan)。

360pskdocImg_76_xyz

对于肖像的主人有各种猜测,有人说是达芬奇的好友、米兰天主教会唱诗班指挥Franchino Gaffurio。也有人说不是。更有人说是达芬奇的自画像,因为达芬奇本人也是一个音乐家。

《一个音乐家的肖像》 vs. 达芬奇自画像

360pskdocImg_77_xyz

画的右下方最初是没有拿着纸张的手的,后来在一次油画的保养清理工作中,把上层的清漆去掉后露出了下层的纸张和手。你能肯定这只手和《抱银鼠的女子》中的手是出于同一个画家之笔?

《一个音乐家的肖像》 vs. 《抱银鼠的女子》: 手

360pskdocImg_78_xyz

个人以为,如果说有一幅画是被误判给达芬奇的话,那么此画的嫌疑最大。

同一年,达芬奇开始为卢多维科雕塑一匹高头大马。卢多维科一直有想法为自己老爸做一个骑马征战雕像,而达芬奇则一直有想法,做一个雕塑作品超过佛罗伦萨最好的雕塑家多纳泰罗(Donatello)和自己的老师韦罗基奥,浑然不觉天下第一雕塑家将是比他晚出生的、当时还只有16岁的米开朗基罗。

1491年摄政王卢多维科迎娶了费拉拉国(Ferrara)的公主贝亚特丽斯*埃斯特(Beatrice d'Este),与此同时,卢多维科的侄女、被他软禁的米兰公爵吉安(Gian Galeazzo Sforza)的姐姐安娜(Anna Sforza)嫁给贝亚特丽斯公主的哥哥、未来的费拉拉公爵阿方索(Alfonso d'Este)。还是与此同时,卢多维科的情妇切奇利娅已经怀孕,正住在即将迎接新娘的斯福尔扎城堡等待分娩。可以想象,卢多维科会这样对切奇利娅解释: “我最爱的就是你,当然还有你肚子里的儿子,但是你不是贵族,更不能给米兰带来政治和军事外援。为了国家利益,我不能不正式娶一个和你同样美貌却比你小2 岁的公主。”

14岁的贝亚特丽斯公主确实是文艺复兴最璀灿的鲜花之一,“出身贵族”、“年轻貌美”只是她众多溢美之词的开头。她接受最良好的教育,在费拉拉和米兰她身边都围绕着一个又一个文艺复兴的名人精英,其中包括达芬奇,真的是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。她的生活极其讲究,很快就在米兰赢得了“奢侈狂”的绰号。她非常开朗活泼,每日每夜地歌舞升平,快乐的天性把全米兰都感染。她在米兰的短短6年中,米兰一举超过佛罗伦萨,成为亚平宁半岛乃至全世界最奢华、最欢歌燕舞的国家。

作为宫廷第一艺术家的达芬奇如鱼得水。

卢多维科:“我需要给贝亚特丽斯公主一个新婚礼物。”

达芬奇:“我来给公主画像!”

卢多维科:“我需要和贝亚特丽斯公主结婚。”

达芬奇:“我来组织整个婚礼!”

卢多维科:“贝亚特丽斯公主想听音乐。”

达芬奇:“我来组建一个交响乐团!”

卢多维科:“这间房间好像有点旧了。”

达芬奇:“我来把这个宫殿的所有房间都重新设计装饰一遍!”

卢多维科:“贝亚特丽斯公主今天没有笑。”

达芬奇:“我来开个化妆舞会。”

...

大量的工作,也意味着大量的报酬,从来就不缺钱的达芬奇现在更是达到了他财富的顶峰。

1490年,达芬奇接受了一个10岁的学生塞莱(Gian Giacomo Caprotti da Oreno,绰号Salai),塞莱是“小魔鬼”的意思。达芬奇工作室有许多学生,但这个比较特殊。他的绘画作品既少且烂,但是他跟随了达芬奇30年。谁都找不出任何达芬奇会挽留他的理由,除了一条: 塞莱非常英俊漂亮,和达芬奇一样的美男子。达芬奇终身未娶,且无女朋友,剩下的大家可以发挥想象力。塞莱刚刚加入工作室达芬奇就历数他的缺点,说他偷窃、撒谎、顽固、馋嘴,在衣服上浪费无数。不过,达芬奇现在收入实在太丰厚了,塞莱花多少,他就给多少。这段时光,是卢多维科最快乐的时光,是米兰最快乐的时光,也是达芬奇最快乐的时光。(我不能说这是否是贝亚特丽斯公主最快乐的时光,因为卢多维科的情人太多太有名。)

1490年,提香(Titian)出生。至此,文艺复兴最伟大的三个佛罗伦萨画家和两个威尼斯画家,即所谓的“盛期三加二”全部到齐。历史上从未有过、也不会再有如此众多的油画天才在如此短暂的时间里一起出现。

(14) 1492年

1490-1492年达芬奇和他的学生完成了《丽塔的的玛当娜》(Madonna Litta)。丽塔指的是拥有此画的丽塔家族。和1478年的《拿着康乃馨的玛当娜》、《班耐瓦的玛当娜》相比,这幅画虽然在笔法上更加熟练,但没有什么方面有创新,所以从西画画评角度,这幅画远不如1478年的两幅优秀。

达芬奇的《丽塔的的玛当娜》, 俄国圣彼得堡冬宫博物馆(Hermitage Museum, Saint Petersburg)。

360pskdocImg_79_xyz

此画被许多后来的画家拷贝过,模仿就是最大的赞扬,说明这幅油画的水平是相当高的。但是,画中究竟有多少是达芬奇亲笔,却很有争议。

首先是圣子的姿势比较别扭,尤其和达芬奇最近的作品《岩间圣母》中的圣子、圣约翰这两个小孩相比,缺乏一种内在的优雅。而且因为圣子这个姿势,导致圣母的R级露点,这在达芬奇的作品中迄今为止从来没有出现过,以后也没有。

《丽塔的的玛当娜》 vs. 《岩间圣母》: 圣子的姿势

360pskdocImg_80_xyz

其次是窗外的景色,淡去的群山虽然也是空气透视的画法,但和达芬奇式的高山流水大相径庭。

《丽塔的的玛当娜》 vs. 《岩间圣母》vs. 《拿着康乃馨的玛当娜》: 群山

360pskdocImg_81_xyz

最后是人物的描绘。单看圣母的脸,雾化技法非常明显,和《岩间圣母》中的圣母非常相像。但是如果仔细观察圣母的衣服,会发现《丽塔的的玛当娜》中线条分明,对比强烈,有些地方缺乏细节,像是二维的色块。而《岩间圣母》中衣服边缘和背景不那么线条分明,细节也多。

《丽塔的的玛当娜》vs. 《岩间圣母》: 衣服边缘线条

360pskdocImg_82_xyz

所以,很多画评家认为,这幅画的部分画面可能是达芬奇亲力亲为,其他的很可能是他的学生完成的。

1492年,华丽的洛伦佐去世。萨佛纳罗拉(Girolamo Savonarola),一个意大利多明我會修士,逐渐夺得佛罗伦萨共和国的大权,鼓动佛罗伦萨人民重新拾起简朴而虔诚的生活,反对美第奇家族,反对文艺复兴,反对人文主义,焚烧艺术品和非宗教类书籍,消灭不道德的奢侈品。美第奇家族花园里的众多艺术家们无不肃然,低调生活,或者离开佛罗伦萨。花天酒地、拥有达芬奇的米兰轻而易举地夺得文艺复兴新中心的地位。一个成就辉煌如文艺复兴,声势浩大如文艺复兴,色彩斑斓如文艺复兴的运动,是数千年来全球人类历史中之罕见,却可以因为一个领导者的去世就灰飞烟灭,这不能不说是人类进步脆弱性和偶然性的最大表现。历史车轮并非如人们所说的永远向前,历史车轮经常倒退!达芬奇在10年前离开佛罗伦萨到米兰讨生活,是否就是预见到了这一切的发生?

米兰也许是文艺复兴新中心,但1492年无疑是西班牙更加出风头的一年。1492年1月,卡斯蒂利亚的女王伊莎贝拉(Isabella I of Castile)和她丈夫斐迪南二世(Ferdinand II of Aragon)的军队攻下了统治西班牙南部长达700年之久的摩尔人重镇格瑞那达(Granada),完成了历经10年的伊比利半岛收复失土运动。前面说过,在伊斯兰和天主教长达千余年的争斗过程中,伊斯兰教的战略一直是钳形攻势,环抱地中海从东西两侧夹击欧洲。东线的最新表现形式是奥托曼土耳其帝国攻陷君士坦丁堡,而西线则一直是伊斯兰教长期在北非和伊比利半岛的居留。这次伊莎贝拉女王征服西班牙,成立了宗教裁判所,迫害和驱逐当地几十万的伊斯兰教徒和犹太教徒,把伊斯兰教的西线推出欧洲,是天主教徒的重大胜利,难怪整个欧洲的天主教堂都为这个胜利洪钟长鸣。

更加出乎意料的是,天主教的胜利不止步与此。1492年哥伦布在伊莎贝拉女王的支持下,横渡大西洋,于10月12日登上巴哈马群岛东侧的圣萨尔瓦多岛.美洲大陆的发现,不但给欧洲带来丰富的矿产和巨大的市场,更重要的是天主教可以赶在伊斯兰教、犹太教、新教、佛教等到所有其它宗教之前,捷足先登同化当地人。天主教不但在战略上阻止了伊斯兰教的钳形攻势,而且在人数上将增加美洲和远东的巨大人口数量,在千年争斗中逐渐占据上风。而仅仅在12年前,教皇还在准备撤离罗马躲避土耳其人!

(15) 1493年

1493年达芬奇为为卢多维科老爸雕塑的高头大马(Grand Cavallo)粘土版正式完成,11月,在卢多维科的侄女卞卡(Bianca maria)的婚礼上,卢多维科老爸骑着大马在拱门下与公众见面。整个雕塑高达8-9米,比多纳泰罗(Donatello)在帕多瓦(Padua)的 Gattemelata、以及自己的老师韦罗基奥在威尼斯的Bartolomeo Colleoni都要更加高大。米兰的诗人为其作诗,歌手为其歌唱,每个人都幻想着黏土雕像最终浇铸成铜像后的壮观。

多纳泰罗(Donatello)在帕多瓦(Padua)的Gattemelata

360pskdocImg_83_xyz

韦罗基奥在威尼斯的Bartolomeo Colleoni

360pskdocImg_84_xyz

你心里一定在说,又是婚礼哈,够达芬奇忙的。是啊,一个又一个婚礼,就是米兰政局的汹涌波涛。卢多维科表面风光,但暗地里和许多的敌人掰手腕。首先是米兰公爵,吉安(Gian Galeazzo Sforza),虽然被他胁持,理论上毕竟是米兰的正主。吉安本人体弱多病,且无大志向,倒不是很大的威胁。他老婆伊莎贝拉(Isabella of Aragon)却非常想为丈夫夺回大权,一直在恳求她爷爷,那不勒斯的费迪南德一世(Ferdinand I)(就是华丽的洛伦佐单刀赴会的那个)和他哥哥派兵攻打米兰。其次是教皇,觉得米兰和佛罗伦萨、威尼斯走得太近,希望有人削弱卢多维科。最后是法国人,原来无论卢多维科还是吉安,其实都不是米兰的正主。斯福尔扎(Sforza)家族在米兰的地位是当年从维斯康蒂(Visconti)家族中抢来的,而法国奥尔良公爵(Duke of Orleans)路易(Louis)的外婆是Visconti家的,所以路易认为米兰是他的。

卢多维科本人会打仗,通过贝亚特丽斯公主和费拉拉结盟,最主要的是他和佛罗伦萨的洛伦佐关系又不错,所以那不勒斯、教皇、法国人都暂时没有攻打米兰。但去年洛伦佐死了,卢多维科急需要一个新的强援。能够和法国人抗衡的,不是英国人就是德国人了(即神圣罗马帝国)神圣罗马帝国,而神圣罗马帝国的国王目前病殃殃的,大权眼看要落入他的儿子马克西米利安(Maximilian I )手中。于是,卢多维科遣密使对马克西米利安说,愿意把侄女卞卡(Bianca maria)嫁给他,并且嫁妆是40万金币。交换条件是在马克西米利安当上神圣罗马帝国皇帝后,加封卢多维科为米兰公爵。

所以,当米兰的人们欢呼达芬奇的大马是一件空前绝后的雕塑,卢多维科却是在欢呼自己外交上的一大胜利。

1493年一个叫凯特琳娜(Caterina)的女人入住达芬奇家中,一般认为,她可能是达芬奇的母亲。

1493年亚历山大六世发布教皇法令(bull),宣称在新发现的美洲大陆上西班牙的主权超越葡萄牙。你应该不难猜出教皇为什么这么做。

(16) 1494年 - 1495年

1495年贝亚特丽斯公主为卢多维科第二次怀孕,花花公子卢多维科顺势和公主的女助手柳克丽霞(Lucrezia Crivelli)偷偷勾搭上。同年,达芬奇画了一幅《美人费隆妮叶》(La belle ferronniere),就是本文开篇有争议的画。前面说过,"美人费隆妮叶"意思是“铁商的美丽老婆”,就是国王情人的意思。所以一般认为这幅画画的就是柳克丽霞。达芬奇为三个美女都画过像,偏偏只有贝亚特丽斯公主的失传,两个情人的形象倒是流传后世5百年,这不能不说是命运弄人。

达芬奇的《美人费隆妮叶》,法国巴黎卢浮宫(Louvre, Paris)。

360pskdocImg_85_xyz

在达芬奇传世至今的四大女子肖像画中,《美人费隆妮叶》可能是最最朴素的。柳克丽霞没有《吉内弗拉*德*本奇》的一头秀美金发和诗歌传颂的美德,没有《抱银鼠的女子》的美丽容颜和灵动的银鼠,更没有《蒙娜丽莎》的。。。(还用我多说吗?哪幅画能够和《蒙娜丽莎》的炒作相提并论?)《美人费隆妮叶》的背景,是四幅肖像中最单调的黑色;最下方的1/5画面遭到的破坏,则比肩《吉内弗拉*德*本奇》的遭遇。即使在画技上,《美人费隆妮叶》似乎也没有明显创新的地方。肖像构图的确在当时很时髦,皮肤画得很细腻,衣服画得非常立体,眼角、鼻影、嘴角等等也都是高超的雾化技法,但是这一切的一切,我们已经在《吉内弗拉*德*本奇》、《抱银鼠的女子》、《一个音乐家的肖像》等等中见过。

《美人费隆妮叶》真的是如此平庸吗?我几乎要如此下结论了,直到我凝视柳克丽霞的眼睛。她是在看我吗?似乎是的,但我却不能百分百肯定。仔细观察,仿佛她看的不是我,而是我的背后稍微靠右的方向,似乎在那里有另外某个人,如果夜深人静独看此画几乎可以让我感到脊梁发毛!

《美人费隆妮叶》的细节: 眼神

360pskdocImg_86_xyz

论出生,柳克丽霞不是贵族,家庭背景和贝亚特丽斯公主天差地别;论才华,柳克丽霞只是一个公主女官,没有贝亚特丽斯公主的“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,也没有切奇利娅的诗词、音乐、歌唱、文学才华;论美貌,恐怕就更无法相比了,贝亚特丽斯公主号称“文艺复兴最璀灿的鲜花”(至少是之一),切奇利娅则被达芬奇当作美貌无瑕的圣母和天使的样板。生儿育女?那两位各自为卢多维科产下多个儿女。所以,面对卢多维科,柳克丽霞有什么?她和卢多维科之间,究竟算什么?是卢多维科因为贝亚特丽斯公主怀孕、切奇利娅又不在身边才找上的她?柳克丽霞此刻究竟在想什么?用文字恐怕很难表达,至少得写洋洋洒洒一大篇。不过用画就可以 --- 就是达芬奇画的这个表情、这个眼神!柳克丽霞望着的,不是我,而是卢多维科!

(当然,戴上理科生帽子的我,会事后认识到,上面的这一切都是《美人费隆妮叶》反射我自己脑海中的想象,是达芬奇“写意”的手法。就像前面说过的,从《岩间圣母》开始,达芬奇就使用这种诡计,我的眼睛和大脑只是又一次上当而已。即使把《美人费隆妮叶》拆成一个一个的像素,也绝对找不到柳克丽霞的幽怨、迷茫、爱恋。。。)

所以,如果我是首帖中所说的英国油画经纪人杜文爵士,或者是他雇用的10位顶尖油画专家,我会这样为卢浮宫的《美人费隆妮叶》辩护:“任何人都可以拷贝达芬奇的任何一幅画的构图、线条、透视、色彩、明暗等等,但没有人可以拷贝他刻骨传神的本事!看看这两幅画的眼神吧,哪个死板、哪个鲜活、哪个欲言又止,不是很明显吗?如果你从头看了我写到现在的16章,熟悉了达芬奇风格的你甚至会看一眼就毫不犹豫地说,这两幅画明明是出自两个画家嘛。”

关于《美人费隆妮叶》的美国官司,后面还要详细讲,这里就先罗嗦到此。不过大家可以想一想,我上面的辩护词是否有道理?如果你是反方,应该如何来驳斥以捍卫美国堪萨斯《美人费隆妮叶》的正版地位?

法国卢浮宫的《美人费隆妮叶》 vs. 修复后的美国堪萨斯的《美人费隆妮叶》

360pskdocImg_87_xyz

卢多维科在达芬奇画画的两年间,和法国人先友后敌,狠狠地打了一架。事情的起因还是米兰公爵吉安的老婆伊莎贝拉,1494年她爷爷去世,哥哥即位那不勒斯,终于决心要攻打卢多维科,让妹夫重掌大权。卢多维科的旧援洛伦佐早就死了,新援马克西米利安远水不救近火,教皇当然更是站在那不勒斯一边,看米兰的笑话。卢多维科非常火大,一怒之下对法国国王查尔斯八世(Charles VIII)说,您不是总想教训教皇和占领那不勒斯吗?往日里我总挡着您的道,今天我想通了,做一回意大利的吴三桂,城门大开放您的法军南下攻打教皇和那不勒斯!

查尔斯八世喜出望外。想当年土耳其人打过来,威尼斯人顶多就是签个停战协议,并没有敞开大门。这次合该我走运啊,于是领兵穿过米兰直奔罗马和那不勒斯。偏巧1495年吉安病死,卢多维科急匆匆抓过米兰公爵的位置,于是世人纷纷指责卢多维科手段卑鄙设计毒死吉安。法国奥尔良公爵路易闻讯认为时机已到,领第二支法军杀向米兰,号称替天行道、讨伐无道杀主的卢多维科,企图用假道伐虢之计一并收复米兰。卢多维科腹背受敌,才相信吴三桂其实不好当,立刻脑筋急转弯,推动组建“神圣联盟”(Holy League),联合教皇、威尼斯、神圣罗马帝国、以及西班牙。7月卢多维科在福尔诺沃(Fornovo)率领联军击败法军,查尔斯八世屁滚尿流地逃回法国,路易也只好退兵。

第一次意大利战争以法国战败告终,卢多维科又一次欢呼自己军事和外交上的伟大胜利。

1494年“矿物学之父”格奥尔格乌斯*阿格里科拉(Georgius Agricola)出生。

1494年“现代会计之父”卢卡*帕乔利(Fra Luca Bartolomeo de Pacioli)出版了《算术、几何、比及比例概要》(Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita ),即《数学大全》,其中有一部分篇章是介绍威尼斯商人复式簿记会计方法的。

~~~~~~~~~全文完~~~~~~~~~~~~转载于自色影无忌 iamanewbe资深的大作

爱华网

爱华网