开篇语:从1953年1月我国成立第一个电子计算机科研小组到今天,我国计算机科研人员已走过了近五十年艰苦奋斗、开拓进取的历程。从国外封锁条件下的仿制、跟踪、自主研制到改革开放形势下的与"狼"共舞,同台竞争,从面向国防建设、为两弹一星做贡献到面向市场为产业化提供技术源泉,科研工作者为国家做出了不可磨灭的贡献,树立一个又一个永载史册的里程碑。

一、华罗庚和我国第一个计算机科研小组

华罗庚教授是我国计算技术的奠基人和最主要的开拓者之一。

早在1947~1948年,华老在美国普林斯顿高级研究院任访问研究员,和冯·诺依曼(J·VonNeunann)、哥尔德斯坦(H·H·Goldstime)等人交往甚密。华老在数学上的造诣和成就深受冯·诺依曼等的赞誉。当时,冯·诺依曼正在设计世界上第一台存储程序的通用电子数字计算机,冯让华老参观他的实验室,并经常和华老讨论有关的学术问题。这时,华罗庚教授的心里已经开始盘算着回国后也要在中国开展电子计算机的研制工作。华罗庚教授1950年回国,1952年在全国大学院系调整时,他从清华大学电机系物色了闵乃大、夏培肃和王传英三位科研人员在他任所长的中国科学院数学所内建立了中国第一个电子计算机科研小组任务就是要设计和研制中国自己的电子计算机。

1956年春,由毛泽东主席提议,在周恩来总理的领导下,国家制定了发展我国科学的12年远景规划,把开创我国的计算技术事业等项目列为四大紧急措施之一。华罗庚教授担任计算技术规划组组长。8月,成立了由华罗庚教授为主任的科学院计算所筹建委员会,并组织了计算机设计、程序设计和计算机方法专业训练班,首次派出一批科技人员赴苏联实习和考察。

同年,夏培肃完成了第一台电子计算机运算器和控制器的设计工作,同时编写了我国第一本电子计算机原理讲义。

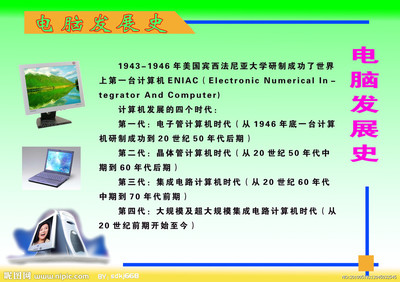

二、第一代电子管计算机研制(1958-1964年)

我国的计算机制造工业起步于五十年代中期。1957年下半年,在消化吸收的基础上正式开始了计算机的研制工作,由中国科学院计算所和北京有线电厂(原738厂)共同承担。在那个独特的历史年代里,闵大可教授率队赴苏考察。根据(前)苏联提供的M-3机设计图纸经局部修改,在(前)苏联专家的指导下,中科院计算所等单位完成了我国第一台小型电脑。1958年6月,该电子计算机安装调试,8月1日该机可以表演短程序运行,标志着我国第一台电子计算机诞生。为纪念这个日子,该机定名为八一型数字电子计算机,后改名为103型计算机(即DJS-1型),共生产36台。103机,字长31位,内存容量为1024字节,当时运算速度只有每秒几十次,后来安装了自行研制的磁心存储器,运算速度提高到每秒3000次。

作为建国10周年献礼,他们又研制成功我国第一台大型通用电脑104机。1958年5月我国开始了第一台大型通用电子计算机(104机)研制,以(前)苏联当时正在研制的БЭСМ-II计算机为蓝本,在(前)苏联专家的指导帮助下,中科院计算所、四机部、七机部和部队的科研人员与738厂密切配合,1959年国庆节前完成了研制任务。该机共有4200个电子管,4000个晶体二极管,由22个机柜组成,它的字长39位,每秒运行1万次,1959年建国十周年前夕通过试运算,共生产7台。至此,中国的大地上有了第一台自己的通用电子计算机,并且其主要技术指标均超过了当时日本计算机,与同期英国已开发的最快的计算机相比也毫不逊色。

103和104机都属第一代电子管计算机,它们的相继推出,标志着我国初生的电脑事业蹒跚起步,并为我国解决了大量过去无法计算的经济和国防等领域的难题。填补了我国计算机技术的空白,是我国计算机工业发展史上第一个里程碑。

在研制104机同时,夏培肃院士领导的科研小组首次自行设计,于1960年4月研制成功一台大型通用电子计算机-107机。该机字长32位,内存容量为1024字节,有加减乘除等16条指令,主要用于弹道计算。

1964年我国第一台自行设计的大型通用数字电子管计算机119机研制成功,平均浮点运算速度每秒5万次,参加119机研制的科研人员约有250人,有十几个单位参与协作。

我国第一代电子管计算机在原子弹(104机)和氢弹(119机)研制中发挥了作用。由于帝国主义的封锁政策,我国开始研制只能采取"全部采用国产器材,依靠自己的技术力量"的技术路线,119机花了五年才研制成功,说明在当时条件下一切从头做起研制大型计算机是件相当困难的事。我国第一代电子计算机研制的主要推动力是军事应用,民用计算机的需求还不很强烈。

高技术往往首先在军事上得到应用,但高技术的普及推广和产业的形成要借助大量民用需求的拉动。这一点被世界各国高技术发展历史所证明,我国计算机产业发展历程也是如此。

在这期间,1961年,由南京大学徐家福、北京大学杨芙清等人撰写的《程序设计》一书问世,这是一本我国早期有代表性的计算机高级语言通用教材。

我国电子计算机研制起步比美国整整晚一代。当国际上致力于第二代计算机产品时(1959~1964年),我们正在研制第一代电子管计算机。

三、第二代晶体管计算机研制(1965-1972年)

我国在研制第一代电子管计算机的同时,已开始研制晶体管计算机。

60年代到70年代末在我国是一个特定的历史时期,西方大国对我国实行封锁,中苏关系恶化,迫使我国的主要科研活动多以国防和军工产品的研制开发为主,三年自然灾害以及文化大革命的冲击,使我国的国民经济几近崩溃的边缘,但是我国第一代计算机科研人员,以"自力更生"为指导方针,以军事应用为目标,以研制大、小型计算机为方向,中、在"从2零到一"的起点上实现了新的跨越。

1965年研制成功的我国第一台大型晶体管计算机(109乙机)实际上从1958年起中科院计算所就开始酝酿启动。在国外禁运条件下要造晶体管计算机,必须先建立一个生产晶体管的半导体厂(109厂)。经过两年努力,109厂就提供了机器所需的全部晶体管(109乙机共用2万多支晶体管,3万多支二极管)。对109乙机加以改进,两年后又推出109丙机,为用户运行了15年,有效算题时间10万小时以上,在我国两弹试验中发挥了重要作用,被用户誉为"功勋机"。

我国工业部门在第二代晶体管计算机研制与生产中已发挥重要作用。华北计算所先后研制成功108机、108乙机(DJS-6)、121机(DJS-21)和320机(DJS-6),并在738厂等五家工厂生产。

1953年,哈尔滨军事工程学院(国防科大前身)成立,陈庚大将任院长。慈云桂被任命为海军工程系雷达教研室主任。1961年,慈云桂随中国计算机代表团赴英国参加计算机学术会议,走访了英国剑桥、曼彻斯特和牛津等著名大学。他敏锐地注意到国际上计算机发展的主流方向已是全晶体管化,当即给学院领导写信,建议停止正在设计中的电子管通用数字计算机,并马不停蹄地收集资料,构思体系结构和基本逻辑电路。经过几年的精心设计和辛勤劳动,于1964年末他们终于用国产半导体元器件研制成功我国第一台晶体管通用电子计算机:441B/I。1965年2月该机通过国家鉴定,连续运行268小时未发生任何故障,稳定性达到当时的国际先进水平。1965年末又研制成功441B/II型机。使我国计算机顺利进入第二代,并为国防科技事业作出贡献。

1966年1月,慈云桂率计算机代表团赴英国参观学习,访问了英国的计算机公司和国家物理实验室,以及牛津,剑桥等大学,历时8个多月,考察了几十台晶体管计算机。慈云桂又开始构思新的晶体管计算机体系结构和软件系统。回国后正逢"文革",他历尽磨难,但出"牛棚"的第二天便拖着病弱不堪的身体来到实验室指导大家设计。1970年初,441B/III型计算机问世,这是我国第一台具有分时操作系统和汇编语言、FORTRAN语言及标准程序库的计算机。

441B系列机在天津电子仪器厂共生产了100余台,及时装备到重点大专院校和科研院所,平均使用10年以上,是我国60年代中期至70年代中期的主流系列机型之一。某基地的441B/III型机总运行时间达48000小时,出色地完成了许多重要任务。慈云桂他们研制的计算机因而以技术先进和稳定可靠著称。

我国的第二代晶体管计算机大部分是文化大革命前夕研制的,而那时国外在发展第三代中小规模集成电路计算机(1964~1972年),基本上已经晚了十年。我国第一、二代计算机的系统软件大多是自己开发,早期以前苏联的算子法为指导思想,1962年以后转到以ALGOL60为基础的编译技术,开发了BCY、BX119等有影响的编译系统。但总的来讲,我国从研制第一代计算机开始就有重硬件轻软件的倾向。

四、第三代基于中小规模集成电路的计算机研制(1973-80年代初)

1.从第二代向第三代的过渡

我国第三代计算机的研制受到文化大革命的冲击。1965年,中国开始了第三代计算机的研制工作。1969年为了支持石油勘探事业,北京大学承接了研制百万次集成电路数字电子计算机的任务,称为150机。1973年年初,由北京大学、北京有线电厂和燃化部等有关单位共同研制成功中国第一台百万次集成电路电子计算机150机,该机字长数48位,每秒运算100万次,主内存130K。主要用于石油、地质、气象和军事部门。

1974年清华大学等单位联合设计,研制DJS-130小型计算机,8月,第一台DJS-130机在北京无线电三厂试制成功,并通过鉴定。之后,131、132、135、140、152、153等共13个机型先后研制成功,31个厂点生产,近产量近千台。逐渐形成了我国第一种国产DJS-100系列机。"DJS"即"电子计算机"的汉语拼音首字母.与以往不同的是,DJS-100系列应用范围不再用于军事领域,而是在国民经济建设和军事建设中发挥了重要作用,承担了科学计算、数据处理、工业过程控制、数据采集、信息和事物处理等方面的工作。

与此同时,以华北计算所为主要基地,组织全国57个单位联合进行DJS-200系列计算机设计,同时也设计开发DJS-180系列超级小型机。于1976年12月,由华北计算机技术研究所、西北电讯工程学院和西北工业大学联合设计,南丰机械厂试制出第一台DJS-183机,又先后研制出184、185、186和1804共5个机型。

后来,我国又研制了655型(电子部32所)、151机(国防科大)、1001中型集成电路计算机和每秒可运算500万次的HDS—9机(华东计算技术研究所)这标志着中国计算机行业已完成了从第二代向第三代的过渡。

2.DJS-050机:我国第一台微型计算机,揭开了中国微型计算机的发展历史

1977年4月,安徽无线电厂、清华大学和四机部六所联合研制成功我国第一台微型计算机DJS-050机。从此揭开了中国微型计算机的发展历史。

同月,第四机械工业部和中国科学院联合主持召开了全国微型计算机专业会议,会议决定以Intel8080、Motorola6800两大芯片研制我国DJS-050和DJS-060两大系列微机产品。

1979年,中国研制成功仿8080的4片微处理器和多片的6800微处理器,随后研制出单片的仿8080与6800微处理器,并以此为基础,研制出相应型号的微机DJS-050系列及060系列

3.银河-Ⅰ亿次巨型机:我国第一台亿次计算机

在计算机世界,如果我们把小型电子计算机比作地球的话,那么大型计算机就是太阳系,一台巨型机则是银河系了。这就是,我国第一台巨型电子计算机,叫做"银河"的原因了。

1978年3月,科学的春天来临了。由邓小平同志亲自决断,研制亿次计算机的任务正式交给了国防科大的前身长沙工学院计算机研究所,慈教授被任命为技术总指挥和总设计师。

经过五年的艰苦奋战,在极其简陋的条件下,慈云桂教授等电脑专家于1983年12月,研制成功"银河I号"巨型计算机,运算速度达每秒1亿次。该机型共生产3台,分别安装4于石油、西部计算中心和高校计算机研究所。

银河-Ⅰ亿次巨型计算机是我国自行研制的第一台亿次计算机系统。该系统研制成功填补了国内巨型机的空白,同时,银河巨型机的诞生使我国成为世界上为数不多能研制巨型机的国家之一。在我国计算机研究和制造领域中,银河巨型计算机的研制成功,为中国计算机工业写下了最为辉煌的一页,成为中国计算机工业的骄傲。银河-I巨型机是我国高速计算机研制的一个重要里程碑,它标志着我国文革动乱时期与国外拉大的距离又缩小到7年左右(银河-I的参考机克雷-1于1976年推出)。

4.记入史册的两件事

70年代初,由于众所周知的原因,我国计算机工业的发展受到了很大影响。这一时期的两件事对我国计算机应用起到了关键的作用。

7301会议。根据周恩来总理关于广泛发展电子计算机应用的指示,1973年元月第四机械工业部在北京召开了"电子计算机首次专业会议"(即7301会议),总结了60年代我国计算机研制都是为特定工程任务(主要是国防)服务,不能形成批量生产的教训,决定放弃单纯追求提高运算速度的技术政策,确定了发展系列机的方针,提出联合研制小、中、大三个系列计算机的任务,以中小型机为主,着力普及和运用。

7301会议在我国计算机发展史上具有重要意义,确定了把发展系列机作为当前发展方向。会议结束后,四机部立即着手组织DJS-100系列和DJS-200系列计算机的研制工作。由于这次会议,直接导致了70年代中到80年代初我国计算机工业的初步形成。

748工程。1974年8月,四机部召开了计算机工作会议,在会上四机部、一机部、中国科学院、新华社、国家出版事业管理局联合提出"关于研制汉字信息处理工程"的建议,命名为"748工程",并通过国家计委批准立项。

748工程,即汉字信息处理系统,整个工程包括:汉字通信、汉字情报检索和汉字精密照排。1974年被列入国家发展规划。748工程小组研制成功了精密型汉字印刷照排系统——方正系统和华光系统。这是在1979年7月27日,中国人首次利用自己研发的汉字照排系统输出了报纸样张,这意味着我国自行设计的计算机激光汉字编辑排版系统主体工程研制成功。1985年5月,激光照排Ⅱ型机通过国家级鉴定,成为我国第一个实用照排系统,获得1986年日内瓦国际发明展览会金牌、1997年国家科技进步一等奖。这项具有革命性的新技术被中国计算机界称为是"中国告别铅与火的技术革命",748工程科研集体也被称之为"当代毕升",其中计算机专家王选院士更是功不可沫。目前,国产照排系统占领我国报纸编辑排版市场的99%,并且出口海外。

748工程小组同时也研制成功了微型机汉字操作系统、汉字数据库系统、汉字工具软件、汉字全文检索系统以及汉字输入、输出设备,形成了汉字信息处理产业。到今天,这一产业仍然是中国计算机产业发展史上最灿烂的一页。

五、第四代基于超大规模集成电路的计算机研制(80年代中期至今)

1.中国微机产业的高速发展

和国外一样,我国第四代计算机研制也是从微机开始的。这个时期已十改革开放几年后了,全国上下起了翻天覆地的变化。同时改革开放的热潮也把正在重振雄风的中国电脑业,一下子推向了市场竞争的最前沿。虽然早在1977年,清华大学等单位就研制出我国第一台微型电脑DJS050,但由于技术落后,微处理器(CPU)用31块集成电路拼装而成,一直没能大批生产。

1980年初我国不少单位也开始采用Z80,X86和M6800芯片研制微机。1984年,国家计算机工业总局副局长王之,委派卢明等一批青年技术专家在原电子工业部六所、738厂、中国计算机服务公司的共同支持下开发出与IBMPC兼容的"长城0520CH"微型计算机。并由13家工厂生产,首次产量突破万台,标志着中国微型计算机事业从科研迈入了产业化的进程,是中国计算机产业跨入市场的第一步。这台电脑,不仅是我国第一台商品化个人电脑,而且还催生了一个新兴的电脑产业,中国微机产业的高速发展从此开始。

王之、卢明等人率先"下海"组建长城电脑公司,批量生产长城0520CH,年产量很快超过万台,为普及电脑立下了汗马功劳;在今后的时间里,长城更是在我国的微机发展中起到了决定的作用,连续创下了多个第一。1987年,第一台国产的286微机——长城286正式推出;1988年,第一台国产386微机——长城386推出;1990年,长城486计算机问世。

现今中国电脑业的龙头老大——联想也是在那个时期发展起来的。

1984年,中国电脑的发源地,也组建了一家"中科院计算所公司",这就是后来更名为"联想"的企业集团。"联想"领头人柳传志带领11名员工艰苦创业,从生产汉卡开始,继而转向研制高质量的个人电脑,步步紧跟着电脑更新换代的世界潮流——联想386、联想486,直到发展为奔腾系列的联想电脑产品。1995年5月6日这看似平常的一天,联想第100万台电脑下线;第二年,联想电脑击败了国外品牌机的竞争,稳居国内市场第一名。

在长城、联想的带动下,神州大地涌现出一大批电脑制造企业,四通、方正、同创、实达、浪潮……,春潮涌动,百轲争流,成为带动中国电脑业发展的龙头。

2.高性能计算机的发展

1992年国防科大研究成功银河-II(周兴铭-慈云桂的学生,慈云桂于1990年去世)通用并行巨型机,峰值速度达每秒4亿次浮点运算(相当于每秒10亿次基本运算操作),银河-II是共享主存储器的四处理机向量机,其向量中央处理机是采用中小规模集成电路自行设计的,总体上达到80年代中后期国际先进水平。

从90年代初开始,国际上采用主流的微处理机芯片研制高性能并行计算机已成为一种发展趋势。经过10多年努力,我国已面临对外开放的大好形势,与60~70年代相比,研制计算机的条件已有很大改变。根据国家863计划的部署,国家智能计算机研究开发中心经过分析,采取了符合技术发展趋势、有所为有所不为的技术路线,以较少的人力与资金投入和较短的设计开发周期,于1993年研制成功曙光一号全对称共享存储多处理机,这是国内首次以基于超大规模集成电路的通用微处理器芯片和标准UNIX操作系统设计开发的并行计算6机并推向了市场。曙光一号并行机的创新实践探索了一条在改革开放条件下研制高性能计算机的路子。

沿着这一技术路线,1995年国家智能机中心又推出了国内第一台具有大规模并行处理机(MPP)结构的并行机曙光1000(含36个处理机),峰值速度每秒25亿次浮点运算,实际运算速度上了每秒10亿次浮点运算这一高性能台阶。曙光1000与美国Intel公司1990年推出的大规模并行机体系结构与实现技术相近,与国外的差距缩小到5年左右。

1997年国防科大研制成功银河-III(周兴铭)百亿次并行巨型计算机系统,采用可扩展分布共享存储并行处理体系结构,130多个处理结点组成,由峰值性能为每秒130亿次浮点运算,系统综合技术达到90年代中期国际先进水平。

近几年来国外大力发展具有高扩展性与高可用性的机群系统(Cluster),这已成为高性能计算机的主流发展趋势。国家智能机中心与曙光公司于1997至1999年先后在市场上推出具有机群结构的曙光1000A,曙光2000-I,曙光2000-II超级服务器,峰值计算速度已突破每秒1000亿次浮点运算,机器规模已超过160个处理机,2000年将推出每秒浮点运算速度3000亿次的曙光3000超级服务器。在超级服务器的研制中,技术突破的重点集中在高速互连和易于管理、具有单一系统映象的机群操作系统和方便用户使用的编程及运行环境。曙光机群超级服务器的起步比国际上同类产品(如IBMRS6000SP系列)晚3~4年,但目前已能做到与IBM同步推出新产品,在市场上具有较强竞争力。

1999年9月,"神威"由国家并行计算机工程技术研究中心牵头研制成功并投入运行。江泽民亲笔题名"神威"。在我国国民经济伴着21世纪的曙光蓬勃发展的今天,神威以我国前所未有的优越品质和高超性能,为促进科学技术和国民经济的发展提供了强有力的智力支持和动力源泉。

神威高性能主要表现在,它是一种可缩放大规模并行计算机系统,其峰值运算速度可高达每秒3840亿浮点结果,位居当今全世界已投入商业运行的前500位高性能计算机的第48位。其主要技术指标和性能达到国际先进水平,使我国成为继美国、日本之后,世界上第三个具备研制高性能计算机能力的国家。

结束语:

综观40多年来我国高性能通用计算机的研制历程,从103机到曙光机,走过了一段不平凡的历程。总的来讲,除了文革动乱时期外,我们的研制水平与国外的差距在逐步缩小。下表列出每一代(其中第四代又分为几种典型体系结构)国内外标志性计算机推出的时间,其中国外的代表性机器为ENIAC,IBM7090,IBM360,CRAY-1,IntelParagon,IBMSP-2,国内的代表性计算机为103,109乙,150,银河-I,曙光1000,曙光2000。

在计算机研制方面我国与发达国家的差距主要不是推出同类型机器比国外晚几年,而是在于以下两点:

(1)原始创新少,我们推出的计算机绝大多数都是参照国外机器做一些改进,几乎还没有一种被用户广泛接受的体系结构由我们自己创新发展出来。

(2)研制成果的商品化、产业化落后于发达国家。除了微机取得了令人自豪的产业化业绩外(但自主知识产权不多),工作站以上的高性能计算机的产业化道路还在摸索之中。

爱华网

爱华网