世界文学:首页 > 人文社科> 文学 >世界文学

http://lw.xinxueshu.com/Html/SocialSciences/124902876021385.html

中西形体诗的多模态话语解读

徐畔(哈尔滨师范大学西语学院)

【摘要】:形体诗(patternpoem)是对语言常规的偏离,主要表现在文字书写排列上。探究其在视觉方面产生的特殊效果,可以让读者更加透彻地领悟诗作的内涵。回顾形体诗的历史,分析形体诗的现状,对中西诗歌进行比较,可以为诗歌翻译和创作提供一些参照。

【作者单位】:哈尔滨师范大学西语学院;

【关键词】:形体诗 多模态 诗歌 比较 图像诗 视觉诗 语言文字 视觉效果 文字书写偏离

【基金】:黑龙江省教育厅人文社会科学项目(11532068)

【分类号】:I106.2

【DOI】:CNKI:SUN:BYXB.0.2009-01-020

【正文快照】:

英国语言学家李奇提出“风格即常规的偏离”这一著名论断。英国诗人雪莱在《诗辩》中明确指出:“诗使它所触及的一切都变形。”古今中外很多优秀的诗人经常运用“偏离”(deviation)的手段,打破常规,违背常理,以新颖独特的语言抒发情怀。所谓“偏离”还要从英国现代诗人迪伦·托马斯的“agrief ago”说起。在英语表达时间的短语中常见的是“a minute ago”、“a dayago”,托马斯把其中计量时间的名词换成一个说明感情的名词“grief”(悲伤),就使语言离开了人们所习惯的轨道,这就叫偏离。读者会悟出诗人是把感情的起伏变化掺和进了时间的推移之中。时间不再是按照它的单位一秒、一分地推进着,它也可以用人的感情来计量。

真正以“形”取胜的诗可以统称为“视觉诗”(visualpoetry)。视觉诗的“形”可能存在于全篇,也可能存在于段落诗节或诗行字词。视觉诗是透过文字本身的字形,或透过排列组合文字与符号(包括标点符号),在版面上吸引眼睛造成特殊视觉效果的诗篇。所谓图形诗(形体诗)(shapedpoem)、具象诗(concrete verse)、图案诗(pattern po—etry)、棒状诗(rhopalicverse)、修剪诗(pruning poem)、排版诗(type poems)、打字诗(typewriterpoems)、网络诗(webverse)、电子诗(e-poetry)等等,凡是经营视觉效果的诗都可以称为视觉诗。形体诗是视觉诗的一个分支,就是在文字书写排列上进行偏离,违背常规,在读者面前呈现出一幅幅栩栩如生的直观画面,让读者去揣摩去玩味作者的匠心独运。

诗歌不同于其他文体的特征还在于它会给读者带来视觉上的冲击。诗歌的书写形式有助于诗情诗理的表达,从而构成了诗歌内容的一部分。如果离开了这些形式的美,诗歌的美也就流失了。

一、形体诗发展回顾

第一次世界大战之前的形体诗除了形体之外,文字可辨向子可读,形式也比较单纯:但是到了第一次世界大战以后,尤其是第二次世界大战以后,形体诗发展很快,很多诗中的文字已不可辨认,句子似乎已不复存在,表现手法和技巧也更加多样化,如大小写字母、标点符号、版面空白、杜撰的词汇、语音等,各种文字因素都用上了。但任其千变万化,其中大部分还是与语言文字有关的,与绘画技巧还不一样。如雷恩哈德.多尔的《图案诗:一个不可名状的入侵者》(Reinhard Dhl:“Pattern Poem with an ElusiveIntruder”.1965)是由“Apfel”(=An applefell,“一个苹果掉下了”)几个字母重复印刷组成一个“苹果”形状,中间有一个杜撰的单词“wurm”(worm,想象中的一条莫名其妙的“虫”,象征着这条害虫是导致苹果落地的原因);里查德.柯斯特兰尼兹(RichardKostelanetz)于1970年曾经用“DISIN TEGRA TION”(瓦解)一词写了一首形体诗,诗中反复出现“DISINTEGRA TION”这个词,字迹由清晰到模糊,又由模糊到隐约可见,最后完全消失,以此象征着“瓦解”的过程。

现代的形体诗不仅在构形方式上比17世纪赫伯特的祭坛诗有了新的突破,在技巧上也更为复杂和多样化。形体诗的作者们更多的是撷取了凯明斯的技巧,并沿着他和阿波利奈尔所开拓的道路前进,全面调用了语言文字的各种因素以及印刷术的各种技巧。

二、中西形体诗多模态

形体诗的源泉最早可以追溯到古希腊。大约在公元四世纪以前,一些古希腊的田园诗人就开始写形体诗,他们把诗行排成“斧头”形状或“鸡蛋”形状。这些诗最早见于《希腊诗集》。在英国文学作品中,这种诗体最早出现在16世纪:到了17世纪时这种诗体已传到整个西欧。当时英国有一批诗人用这种诗体来表达他们的崇教思想,如赫伯特(Herbert),赫利克( Herrick).伯吞汉姆(Puttenham),威塞(Wither),夸尔斯(Quarles),本洛斯(Benlowes)等,其中以赫伯特的《祭坛》(TheAltar)和《复活节的翅膀》(Easter Wings)最为有名。

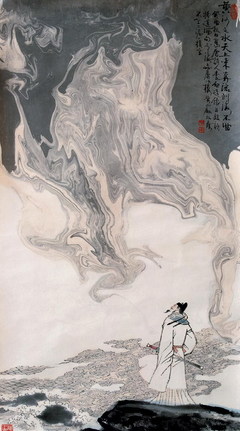

的确,凡形体诗,就其“形”而论,实在没有多少可取之处,因为其形也只不过是一个轮廓或影子,甚至不及幼儿之画,给人一种似是而非的朦胧感。但是,正如中国的诗品家们在总结“形容”时所说的那样:“形容之妙贵在离形得似。离形,不求貌同;得似,正由神合。”诗如此,画亦然。形体诗中“形体”之妙处之一就在于它的“离形得似”,给人一种飘逸之感,给品尝者留下了丰富的想象余地。

关于形体诗,16世纪末的英国诗人兼评论家伯吞汉姆在他的《英语诗艺》(The Arte of EnglishPoesie)一书中曾花了整整一章来评述。同时,他还提供了许多例诗,其中就包括赫伯特的《祭坛》和《复活节的翅膀》两首形体诗。从那以后,凡较大的诗歌选集,赫伯特的这两首诗(至少是其中的一首)总在必选之例。有的研究者认为“祭坛诗”最早是于公元5世纪东方的波斯人开始采用的,到了文艺复兴时期才又复活起来。但是,赫伯特的诗,尤其是他的《祭坛》-诗,对于形体诗的推广与发展,有着很大的影响,自乔治赫伯特以后不少有名的诗人都作过各种尝试。到20世纪,形体诗技巧不但有所创新,而且写形体诗的人越来越多,英、美、法等国都有诗人竞相挥笔尝试。例如,法国象征派诗人斯特凡马拉美在他逝世前几个月曾发表了一首题为《掷骰子》的诗(uncoup deDes)。这首诗被后人誉为是马拉美诗歌实验的顶点。在这首诗中,“他让文字和纸面搏斗,尽量减少文字所占的空间,扩大纸面的空白”,以示“空白”是“博学的空白”,“留在纸面上的文字都是抵挡住纸面的进攻而幸存的”。此外,他还力图按照乐曲的结构来安排诗的版面,并且大小写字母交错,使之产生一种“波形运动感”。

另一位法国诗人,现代派先驱,超现实主义的倡导者阿波利奈尔(GuillaumeApollinaire,1880~1918),受立体派绘画艺术的启示,在探索表现诗的立体感上做出了重要贡献。他在《图画诗》(Calli-grammes)诗集中对形体诗的妙处作了演示和阐述,提出形体诗也应该像立体画一样同时表现物体的各个侧面。在他的立体诗中,有的像花,有的像钟表,有的像塔,有的像领带,还有的像两点泪珠,等等。阿波利奈尔被认为是“立体派”诗的先驱和代表,他把形体诗的发展又向前推进了一步。

因为很多现代形体诗已把文字拆得支离破碎,既不可读,也难以辨认,常常难解其意:有的确实只能意会,不可言传。所以,这类诗还算不算是诗,评论家们是有争论的。但有一个事实颇值得研究者注意,近几十年来,英美专门出版了不少形体诗的

专著或选集。单就在1976年美国就出版了三本形体诗集——埃梅特威廉编的《形体诗选集》、尤仁.威尔德曼编的《形体诗芝加哥评论集》、S本恩编的《形体诗:国际选集》。WilliamShelly Burford的A ChristmasTree属于视觉诗中的形体诗,因而具有视觉诗歌的典型性。它以视觉暗示的方式,制造诗形的外观之图像效果,形成独特的艺术风格。

A Christmas Tree

Stars

If you are

A love compassiona,

Yo u will walk with us this year.

We face a glacial distance,who are here

Huddld①

At you feet.

——William Shelly Burford(U.S.)

译文:

星啊,

如果您是那

爱中满含怜悯,

来年就和我们同行。

我们面对冰河的距离,如今

拥挤

在你脚底。

(黄杲炘译)

这首诗的形状像一棵圣诞树,有树顶f第一行只有一个star,诗行最短)、树身(中间诗行最长)及树的底部。题目“AChristmasTree”就是通过这首诗的形体表现出来的。圣诞节是吉利的象征,是“Star福星”,西方国家每逢此节,都要在家中置放一棵圣诞树,树上挂满花饰和彩灯,迎接新年。诗人在诗中祈求“福星”在新的一年里陪他们行走,给他们带来好运,所以大家都聚集在树下,面对苍天,做虔诚的祈祷。倒数第二行Huddld这个词并非是拼写错误,也不是诗歌中常见的缩略词,而是诗人特意省去其中一个字母e,使得五个带长柄的字母宛如五个人蜷曲在圣诞树下做祈祷。诗人通过诗行的形体组合,大大增强了表现力,可读可观,充满了谐趣。形体诗给读者赏心目的视觉享受的同时,也给读者带来了生机勃勃、情趣盎然的动感享受。

大概是受阿波利奈儿和凯明斯等诗人的影响,第二次世界大战以来,写形体诗的诗人越来越多,除了前面提到的WilliamBurford.Dorthi Charles之外,还有John Hollander,Dylan Thomas,IanHamiltonFinlay,以及Simon Cutts. Stuart Millsk, Dom SylrestHouedard.等等。

在我国,形体诗又称图像诗、具象诗或具体诗。它是一种把词语、诗行按某一图案或形状排列而成的诗,是一种较为特殊的诗歌形式。图像诗之生成,应缘于对汉字图像与建筑特性的发掘。汉字在仓颉及其更早的起源时期,即以图像为特征,“近取诸身,远取诸物”、“盖依类象形,故谓之文:其后形声相益,即谓之字。”由此可知,汉字本身已具备有显著的图像性,而图像诗即以汉字这样的特性,在文字记号上,逐渐构成完整的系统。如我国古代出现过的回文诗、宝塔诗等图像诗,就别有一番诗趣。图像诗在当代诗歌中也时可见之,只不过如当代青年诗人尹才干这般“折腾”出数十首,并推出个人图像诗之专著者,实为罕见。尹才干别具一格、匠心创作之图像诗,通过精心构造的“有形”诗作,展现出“无形”的魅力,如清风扑面,令人怦然心动。

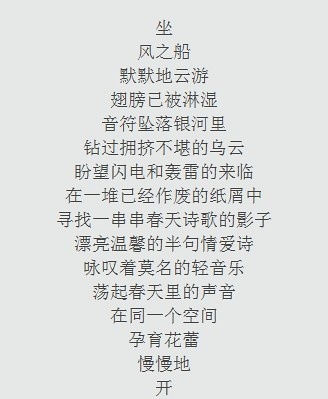

其一,形式建构的视觉美。新诗是建筑的艺术。闻一多先生就将建筑美与音乐美、绘画美并称为诗歌的“三美”。图像性常以文字作为点,建构一种强烈的视觉特征。台湾最早的图像诗创作诗人詹冰认为,形体诗(图像诗)是“诗与图画的相互结合与融合,而可提高诗效果的一种形式。”张汉良在1974年发表的论文《论台湾的具体诗》中给图像诗下的定义是“任何诉诸诗行几何安排,发挥文字象形作用,甚至空间观念的诗。”所以,形体诗是以视觉暗示的方式,制造诗形的外观之图像效果,形成独特的艺术风格。譬如尹才干的《怀孕的春》②:

坐

风之船

默默地云游

翅膀已被淋湿

音符坠落银河里

钻过拥挤不堪的乌云

盼望闪电和轰雷的来临

在一堆已经作废的纸屑中

寻找一串串春天诗歌的影子

漂亮温馨的半句情爱诗

咏叹着莫名的轻音乐

荡起春天里的声音

在同一个空间

孕育花蕾

慢慢地

开

这首诗的“造型”恰如一朵含苞欲放的花蕾,这饱满、温柔的“怀孕的春”,正“孕育花蕾/慢慢地/开”。还有那《温暖的春》是一棵春意萌发的树木,还是“温柔如云天风筝”?而《思念的春》,则是“举杯邀请明月”,盛满浓浓的晶莹。如此等等,带来的视觉冲击令人赏心悦目,有一种撞击心灵的力量。

其二,创意设计的奇异美。图像诗利用汉字的图像特性与建筑特性,通过字体变化、诗行的排列组合、符号运用,通过点、线、面、形状的结合,将文字加以排列,以达到图形写貌的具体作用。这一创意设计的过程,充满智慧和机巧,常常以奇异之构思、奇美之画面、奇特之效果,让人沉醉在诗人精心营造的“艺术品”前,为之耳目一新,为之击节叹服。

其三,内容呈现的诗意美。图像诗绝不是一种简单的“图像+诗”,而是“图像”与“诗”的完美结合,是形式与内容的有机统一,是有形与无形的水乳交融。图像只是外在的形式,其本质必须是诗,必须具备诗的基本特质。如果了无诗意,就不配称之为图像诗。如尹才干所言,总是“先思考诗歌的语言和诗意,再根据诗歌要表达的主题来构思图形。更多的时候是边写诗,边形成图形,边修改图形,力求做到‘意(诗意)与形(图像)’的大致统一。”尹才干毫不掩饰地追求着诗的形式美、奇异美,这看似用形式的脚镣束缚了自由、飘逸、奔放的舞蹈,但可贵的是,尹才干并没有因为对外在形式的追求而限制了诗意的呈现。其图像诗,诗图并茂,既有画面美,亦充满浓浓诗趣,可谓画中有诗,诗中有画,诗情画意,跃然纸上。

以上这些事实说明,尽管人们对形体诗持有多种不同的看法,但至少上述书籍的编者们承认它们是“诗”,而不是“画”,更不是其他的什么艺术作品。他们之所以称这类作品还是“诗”,我想,归纳起来有两个理由:一是这类作品的表现媒介是语言文字(字母、标点等等都是属于语言文字范畴的),二是这类作品仍富于诗的意境,具有诗的魅力。

三、结语

罗马著名诗人贺拉斯在他的《诗艺》中指出:“一首诗仅具有美是不够的,还必须有魅力,必须按作者愿望左右读者的心灵。”一首真正美好的诗,总是有某种魅力吸引着读者,或以其深邃的哲理令人心悦诚服,或以其璀璨夺目的连珠妙语令人赞赏不绝,或以其饶有兴趣的比喻和意象令人浮想联翩,或以其强烈的节奏,声义结合的声韵令人惊佩不已。当我们仔细分析一首形体诗时,它们不也有这样的魅力吗?何况形体诗中拟物的形体还可以增加视觉感,让人观赏呢?

诚然,我们应该承认,形体诗和其他任何一类文学体裁一样,有它的局限性,如有一些形体诗只可观赏,不可诵读;即使可以诵读的形体诗,若不看其形体,听起来也大有所失。然而,从读一首好的形体诗中所获得的乐趣并不亚于从读一首传统诗歌中所获得的乐趣。

穆卡罗夫斯基(JanMukarovsky)认为文学语言的特点是具有审美意识地对标准语言进行偏离或者扭曲,他说:“只有违反标准语言的常规,而且是有系统地进行违反,人们才有可能利用语言写出诗来,如果没有这种可能性,就不会有诗。”①

本文通过对中西形体诗在语言和常理上的“出轨”的研究,表明诗歌在书写排列上的偏离正是诗的妙笔所在,表现了诗人的奇思绝想,说明了诗的思维和诗的语言的特殊性,值得读者细细品味。形体诗中的语言文字和图像都能表达概念意义、人际意义和语篇意义,而且文字和图像共同作用生成意义。我们常说的“诗中有画,画中有诗”,那是就“同质艺术”的诗画中的“质”而言的,是指这两种艺术都能产生共同的情趣。

(原载《北京印刷学院学报》2009年01期)

附录:参考文献

1、董崇选 视觉诗的道理 2004

2、胡丹 Emmett Williams诗“She loves me not”多模式话语分析 [期刊论文]-外语与外语教学2007(11)

3、胡壮麟.朱永生.张德禄 系统功能语言学概论 2005

4、严云受.刘锋杰 文学象征论 1997

5、李华田.马文丽 背诵文选 2000

6、董尉君.何功杰 英诗助读 1999

7、朱光潜 朱光潜美术文集 1983

8、文学评论界对卡明斯的诗歌评价有争议,有人认为他只是一个玩弄文字游戏的怪才,更多的人认为他是美国现代实验派诗人的佼佼者.卡明斯在创作现代诗歌的时候,找到了一种新的表达法--用字母和诗行作为他画诗中的点和线,以诗为画,使他的诗歌产生了强烈的视觉效果,读者能在他的形式背后找到他的significance.他拓宽了诗歌的意义,强化了诗歌的视觉效果.可以说卡明斯是美国现代派诗人探索新的表达方式的先驱者之一。

9、黄杲炘注:“Huddld”是对Huddled一字的故意误拼,为的是更显拥挤之状

10、寒山石.在有形中展现无形的美——尹才干图象诗浅读

11、尹才干. 尹才干图像诗选读

12、张文. 英美形体诗例析 [期刊论文]—安庆师范学院学报(社会科学版)2002(1)

爱华网

爱华网