老乡见老乡(散文)

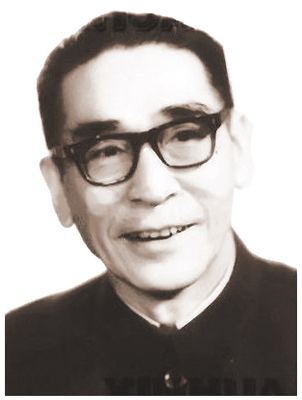

高国镜

首先得感谢《京郊日报》给了我们一次难得的老乡见老乡的机会。

早几年,《京郊日报》开辟了一个“家乡名人”的栏目,编辑张晓红打电话向我约稿,于是便有了那篇《文武双全赵清学》的文章。但没想到几年之后,有一位读者在网上看到了此文,很是激动和感动,便在博客上留言寻找作者,希望能够与我联系上。后来,我才接到了郑州大学出版社高级策划、编审赵怀庆的电话——这个人就是赵清学的长子。此时在中原大地上的赵老师激动地说:“我们终于联系上了!你写我父亲那篇文章太好了。有机会咱们聚聚吧。咱们可是老乡啊。”

老乡?聚聚?我简直有点不相信自己的耳朵。我和已故原桂林军区司令员、知名作家赵清学是一山之隔的老乡,也曾和他有过几面之交,但他的五个儿子,我却一个也没见过。而今赵家的老大,却因见到我写其家父的小文而要来见我,我的确有点喜出望外——这不是一般的声音,这声音传递的是乡音乡情,还有另一种别样的情分。那声音透着亲情、热情、透着相识恨晚的真情。

今年10月2日,我们相逢的日子还真来了。从河南来北京出差的赵怀庆,带着他在漓江出版社工作的三弟赵涛,风尘仆仆地走进了我家的大门。那真是一次来去匆匆的聚会。那天让我真切地体验到了“有朋自远方来,不亦乐乎”的滋味。

恐怕夕阳落去,趁着光线还好,他们哥俩掏出相机,我儿子也拿出相机,便在屋里院外留影。站在浩然题写匾额的门楼前,笑望树上的红柿子,我们知道自己已经走到了人生的秋天,但也知道今天是多么来之不易。两位哥哥的家父,15岁就当了小八路;依旧健在的我父亲,党龄早已过了60年。我们站在父辈们打下的天空下,感慨曾经化作太多的诗文,今后还将写出更多的诗文。

今生有太多的相逢,也有太多的合影。但哪一次似乎也没有这一次珍贵,珍贵是有其特殊的意义。如果说我们是因为一篇小文走到这个院子里来的,那除了这篇小文的纽带作用,还有什么作用哪?无疑,有那银线和网线的沟通,但更多的还是一种情的线索,把我们连接在同一个空间里了。贵,就贵在这个情字上。身在河南、身在桂林、身在北京的三个老乡,肩膀挨着肩膀,排成了一座山,化成了永恒的瞬间。我们今天走到一起,那就是一种父辈和子辈绵延不断的情意,是一种难得的乡里乡亲的聚会。

那天在家里的餐桌上,吃的是家常菜,却有不寻常的味道;喝的是顺义酒,却有不同凡响的品味。羊肉汆冬瓜,肉是老家的羊肉,瓜是自家院子种的冬瓜;一盘腌鬼子姜,他们说都数十年没吃到了;品味一颗红姑娘(一种植物的果儿),那自然就有一种乡土的滋味了。找到家的感觉,找到家乡的感觉,不是他们的目的,却有我的用心。不管这个世界有多大,真正的家的感觉还是少有空间的。餐桌前,我怀着真情和敬意,一连念了三首写给赵清学老先生的诗歌,那诗让两位赵哥感动得眼眶湿润了。情感,随着时光和血液流淌;我想,父辈们肯定愿意让我们这样。

一张报纸,一座桥梁,让我们有了那个老乡在异地相逢的下午和晚上。这一次相逢,就像一杯美酒,回味悠长。我们虽为同乡,可半个多世纪似乎都天各一方;今天,为了一种情感的表达和延续,我们相识在一起。“君子之交淡如水”——我们也不过如此。两位赵哥给我带来两盒浓浓的香茶,我给他们带去两瓶淡淡的薄酒。“醉翁之意不在酒”,也不在茶;人生最值得品味的还是一个情字,最值得向往的还是老乡和知音的相逢。

2010年10月4日

爱华网

爱华网