《红楼梦》作者花大量心血塑造第一女主人公林黛玉,林黛玉,乃十二钗之首。可是,谁又能理解作者心里真正的想法呢?

林黛玉生活中的原型是什么样的人?这个问题,学者们研讨了近三个世纪,至今仍在揣测。揭示十二钗原型,提出人选容易,找出点证据亦不难,但是欲让普天之下的学者信服这可是个大学问。

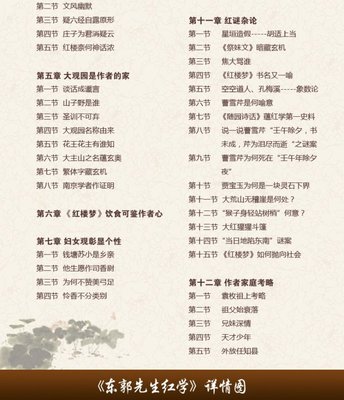

揭示十二钗原型,这可不是简单的事,就事论事那是解决不了问题的,这是个系统工程。所谓系统工程,首先要考定《红楼梦》作者是谁,仅仅弄清《红楼梦》作者是谁,还是不够的。《红楼梦》主题是什么?或者说“真事隐”究竟隐什么?必须搞得准确无误。当破解了作者和主题这两大悬疑之后,在这基础上才可以研究十二钗原型问题。

据东郭先生考证,作《红楼梦》者是袁枚。李自成起义、满清崛起、甲申之变、南明王朝兴亡、史可法、阎应元抗清、扬州十日、嘉定三屠、及复社与阉党之争、三藩之乱等等,《红楼梦》中皆有影射。

一部《红楼梦》以大旨言情为幌,主题是缅怀一群具有民族气节的奇女子,并痛斥一帮伪名儒真汉奸,大骂满人侵我河山,毀我文化,驱逐达虏恢复中华是作者夙愿。

第一节 闷葫芦装秦淮河

林黛玉是作者笔下最生动的人物,林妹妹可不是从天上掉下来的。救国不分男女,爱国不论职业,实际上,《红楼梦》别名可唤作《群英会萃》,又可称为:《袁枚版-------- <桃花扇>》。林黛玉若摘去假面具她就是爱国歌伎女中豪杰------李香君。贾宝玉一言一行暗藏作者的意识形态。贾宝玉是作者的魂,当然贾宝玉这个艺术形象亦有救国公子-----侯方域一缕影子。

《红楼梦》作为语言艺术的小说和表演艺术的戏曲虽是两种不同的文化形式,但在作者笔端小说与戏曲水乳相融。土默热先生亦识破天机,他在《<红楼梦>小说中的戏剧场面剖析》说:

《红楼梦》作者创作过程中,不仅在作品中大量引用古典爱情戏剧的唱词念白,并且经常自觉娴熟地运用戏剧创作手法,去描写书中的故事情节和人物音容笑貌。几乎所有读者都有这个感觉,《红楼梦》的文笔同其他古典小说不一样,要生动传神得多,书中人物的音容笑貌,几乎如见如闻,呼之欲出。鲁迅先生曾说过,《红楼梦》一问世,小说的传统写法都打破了。那么,《红楼梦》小说的写法与传统写法究竟有什么不同,有什么独有的特点呢?说到底就是按照戏剧的创作方法写小说。

《红楼梦》就是一部大戏,袁枚清清楚楚做了交代,铁证即在这里-----《红楼梦?引子)“开辟鸿蒙,谁为情种?都只为风月情浓。趁着这奈何天、伤怀日、寂寥时,试遣愚衷。因此上,演出这悲金悼玉的《红楼梦》”。

李香君,1624年(明天启四年甲子)生于苏州阊门枫桥吴宅,其父因系东林党成员,被魏忠贤一伙阉党治罪后家道败落,飘泊异乡。1631年(明崇祯四年辛未),李香君八岁时,被秦淮媚香楼主人名伎李贞丽收养为养女,即随养母改吴姓为李,名李香,号香君。不幸中的万幸,李香君的养母李贞丽有一颗侠心,对她视如己出。香君从吴人周如松学习歌舞,16岁时她能演唱“临川四梦”传奇,又于琴棋书画亦无一不通。须注意的是,香君是艺伎,而不是娼妓,她歌声虽美,但不轻易与人歌唱,四方之士争一识其面为荣。

侯方域,字朝宗,河南商丘人,祖父侯执蒲是明朝的太常卿,父亲侯恂做过户部尚书,这侯公子亦算是个高干子弟。侯方域自幼敏慧,随家乡名士倪元路学习诗书,十五岁即应童子试中第一名。侯方域与方以智、陈贞慧、冒辟疆合称复社四公子,又与魏禧、汪琬合称清初文章三大家。

崇祯十六年,二十二岁的侯方域前来南京参加礼都会试。李贞丽仗义豪爽,媚香楼的客人多半是些文人雅士和正直忠耿之臣。侯公子在朋友杨龙友的介绍下和色艺双全的李香君相遇了。

两人谈笑投机,大有相见恨晚之感。临走前,侯方域索要纸笔,作诗一首,送给李香君作为初次相见的礼物,诗云:

绰约小天仙,生来十六年。玉山半峰雪,瑶池一枝莲。

晚院香留客,春宵月伴眠。临行娇无语,阿母在旁边。

一个是多情的少年,一个是怀春的少女,一见钟情,接连几次交往,便双双坠入了爱河之中,缠绵难分。

按当时的风尚,如果哪位客人中情于一个妓女,只要出资举办一个隆重的仪式,再给妓院一笔重金,这个妓女就可以专门为这一位客人服务了,这套手续称为“梳拢”。 像李香君这样一位名伎,梳拢须邀请金陵一带风流雅士,才不至于失面子。侯方域这次是出来赶考的,没带太多的银子,却是无力乘办。

正在他犯难之时,友人杨龙友雪中送炭,给了他大力的资助。有了银子,喜酒办得隆重,犹如正式婚嫁,秦淮名姫王微波、卞玉京、寇白门、郑妥娘等均来贺喜。

那日“梳拢”晏会上,侯方域将一柄白绢扇送给了李香君作为定情之物,侯公子又当众在白绢扇上题了一首诗:

夹道朱楼一径斜,王孙初御富平车。

春溪尽是莘夷树,不及东风桃李花。

李香君郑重地接受了侯方域的绢扇,把它作为此生最珍贵的纪念品保存起来。

一日,侯方域偶然想起杨龙友家中并不富裕,从哪里得来的白银资助自己呢?他与李香君说起此事,香君也觉得事出蹊跷,便让侯方域会问个明白。经过一番追问,终于弄清了原由,原来那笔钱并不是杨龙友拿出来的,而是阮大钺通过杨龙友赠送给侯方域的一个人情钱。

阮大钺是何许人?为何要送钱给侯方域呢? 阮大钺原是万历皇帝的大臣,他和魏忠贤鬼混在一起,魏忠贤被崇祯皇帝诛杀,阮大钺逃回老家南京。阮大钺在老家结识有权势的人,准备有朝一日东山再起。江南义士陈贞慧、吴应箕很快就看出了阮大钺的狼子野心,写了一篇《留都防乱揭》,对他的阴谋进行了揭露。阮大钺恨透了这两个人,无奈此时手中无权,又拿他们没办法,只好闭门谢客,深居简出。阮大钺知道侯方域与陈贞慧、吴应箕等人是莫逆之交,一次偶然的机会,他听说侯方域急需用钱,于是就通过杨龙友之手把钱送给了侯方域。阮大钺这样做无非是想卖一个人情给侯方域,好让侯方域替自己说话,去劝陈贞慧、吴应箕不要与自己为敌。

侯方域本来厌恶阮大钺的人品和奸行,但经杨龙友一番说情,侯方域竟然犹豫不决。这边李香君一听大怒曰:阮大铖趋赴权奸,廉耻丧尽,妇人女子无不唾骂,遂将头上珠翠拔下,又变卖了首饰,总算凑够了数,把钱扔还给了阮大铖。这一举动,立刻传遍了秦淮河,人人称李香君为侠伎。

李香君的行为虽然赢得了美名,但阮大钺固然大感脸面丢尽,这亦为李侯姻缘埋下了祸根。

不久,李自成攻入北京,崇祯煤山自缢,福王朱由崧在南京建立了弘光政权,阮大钺升为兵部尚书。

阮大钺手握兵权,马上清除异己,陈贞慧、吴应箕被捕下狱。侯方域与香君商量决定迅速离开南京,投奔扬州的史可法麾下抗清报国,两人洒泪离别。史可法是侯方域父亲的门生,为人忠贞耿直,在扬州加紧操练兵马,准备抵挡清军的南下,侯方域被安排在史可法身边做文书工作。 1645年,四月十九日,扬州被清兵围困,多尔衮写信劝史可法降清,史可法回信拒绝投降。史可法给多尔衮的回信《复多尔衮书》即为侯方域起草(多尔衮致史可法信则是李雯所写)。

自侯郎去后,香君洗尽铅华,闭门谢客,天天凝视着那把订情的绢扇,许多达官显贵只好望楼兴叹。

侯方域离开金陵后,而阮大铖心岂能甘,他运用权势伺机报复李香君。不久的一天,田仰督运漕粮由扬州来到南京,帮了弘光皇朝一个大忙。田仰成了弘光帝器重的红人,田仰久闻秦淮河名妓李香君艳名,此行想顺便把她收为侍妾。这一下可让阮大铖逮住了机会,他早就想报复侯方域和李香君了,可惜侯方域闻风远走,害得他无从下手。如今若把李香君送给田仰为妾,聊泄心中积愤,岂不是一箭双雕!

阮大钺派人携带重金前往媚香楼行聘,却遭李香君一口拒绝。田仰在阮大铖的怂恿之下,吹吹打打来媚香楼迎接李香君做妾。田仰大有不抬走人决不罢休的势头,李香君抱着侯方域赠送她的那把白绢扇跳下媚香楼。李香君血溅扇面,昏死过去。娶亲的人见闹出了人命案,只好灰溜溜地抬着花轿回去了。

侯方域好友杨龙友闻讯赶过来,拾起绢扇,深为李香君的贞烈品性感慨嘘啼,他把绢扇拿回了家,找来毛笔就着扇面上的血迹稍作点染,血迹变成了一朵朵鲜艳的桃花,再以墨色衬枝叶,勾画了一幅灼灼动人的桃花图,又在扇面上题下三个小字——桃花扇,准备等李香君伤愈后还给她。

幸亏媚香楼不高,香君的伤总算慢慢的好了。然而阴险恶毒的阮大钺并不想就此放过李香君。当时南明小朝庭只据有江南半璧江山,国家危在旦夕,弘光皇帝却不思治军理国,反而日夜沉醉在声色享乐之中。阮大钺亲自执笔撰歌词,再挑选出色的歌伎,送入宫中给弘光帝取乐。待李香君伤愈后,阮大钺立即打着皇上圣谕的旗号,将她征入宫中充当歌姬。

李香君一个青楼女子,哪里敢违抗圣上呢!李香君怀里紧紧抱着那把用鲜血绘成的桃花扇,走入了皇宫。

阮大铖命李香君演唱阮的得意之作"燕子笺传奇",以取悦弘光皇帝。李香君抱必死之心,面对权奸毫无惧色,她在朝堂盛宴之上痛骂阮大铖、马士英之流,不思为国效忠,只知谄媚逢迎,不思赶走敌寇,只知寻欢作乐,把这班昏君奸臣,骂的淋漓尽致,幸得杨龙友从中斡旋才免于一死。

不久后,清兵攻下扬州,直逼南京,弘光帝闻风而逃,最终被部将劫持献给了清军,随后南京城不攻自破。南京城破之时,李香君随着一些宫人趁夜色逃了出来。清兵侵占华夏,侯方域参加清试中了举人,访得李香君在栖霞山葆贞观,就赶去相见。李香君深明大义、嫉恶如仇,具有强烈的反抗精神;李香君见他太没骨气,满怀悲愤撕毁了桃花扇。李香君不愿做夷狄顺民,最终选择了归隐于荷花深处。上世纪九十年代初,南京人民修复了李香君故居———媚香楼。

1689年,孔尚任写成《桃花扇》,《桃花扇》涉及民族英雄史可法、抗清四公子,上演之后引起了明朝故臣遗老的亡国之痛,康熙皇帝自然很不满。曾经颇得康熙的赏识,破格授为国子博士的孔尚任,被免官。孔尚任写诗道:“我是白头著书郎,被谗不辩如聋哑”。

当今有学者说:孔尚任所写的四十出、外加一个“余韵”的《桃花扇》来看,我们从字里行间实在看不出该剧有什么反清思想意识,李香君艺术形象,与反清事业、“保持民族气节”根本不沾边。

“普天之下”已是“莫非”大清的“王土”, 大清统治者大搞“文字狱”,孔尚任不是个白痴,他不可能公然白纸黑字歌颂抗清义士,孔尚任即使不惧坑儒,他不可能不怕焚书吧。我们读清代的书,研清代的戏文,绝不能死心眼一头插入字里行间。研究《桃花扇》一书须力透纸背,悉心静听弦外之音。沈默听懂了弦外之音,他在《桃花扇跋语》说道:“《桃花扇》一书,全由国家兴亡处感慨结想而成,非止为儿女细事做也。大凡传奇皆注意于风月,而起波折于军兵乱离。惟《桃花扇》乃先痛恨于山河迁变,而借波折于侯、李。”

东郭先生不去斥责搞不清《桃花扇》真意的学者,因为听不懂《桃花扇》弦外之音是正常的,若天下的读书人皆明《桃花扇》主旨,人间还哪有《桃花扇》一书呢?读《桃花扇》欲揭示其主旨,不仅要凭眼睛,更要靠耳朵,清代沈默听懂了《桃花扇》的弦外之音,近代听懂《桃花扇》弦外之音的学者当推梁公启超为第一人,他在《小说丛话》中揭示了《桃花扇》的民族主义实质,他说:“《桃花扇》于种族之戚,不敢十分明言,葢生于专制政体下,不得不尔也。然书中固往往不能自制之使人生故国之感。……读此而不油然生民族主义之思想者,必其无人心者也。”(注:阿英编:《晚清钞?小说戏曲研究卷》,中华书局,1960年版,第314页。)

往事南朝一梦多,兴亡转瞬闹秋虫。

多情最是侯公子,清受桃花扇底风。

——清?孔尚任《桃花扇》

清代诗人余怀《板桥杂记》中有一首赠诗,描写李香君之外貌:“生小倾城是李香,怀中婀娜袖中藏。何缘十二巫峰女,梦里偏来见楚王。”由此见李香君的娇小婀娜,冰肌玉质,是何等的国色天姿。然而香君并不仅仅是一个好看的花瓶。《中国历代名妓大观》中说她:“对岳飞、文天祥、于谦等一些爱国的民族英雄特别敬重”,“最爱唱岳飞所作的《满江红》之词”。

李香君一曲《满江红》唱得俱集金陵的文化精英们热血沸腾。年仅14岁的李香君听说抗清名将袁崇焕蒙冤惨死,她悲愤不已,写下了这样的一首诗:

悲愤填胸读指南,精忠无计表沉冤。

伤心数百年前事,忍教辽东血更斑。

小小香君由南宋的文天祥联想到当朝的袁崇焕,她恨自己未生成七尺男儿,不能持三尺剑以斩国贼、杀敌寇,只能借词曲表达自己激烈的情怀。李香君的这首诗在南京广为流传,曾得到当时的复社领袖张溥、夏允彝的称赞。李香君的这首诗亦为“桃花扇”奠定了前因,侯方域正是事先读过她的这首诗,看中她的品行才华才同意与她接触的。

孔尚任为何不惜舍得一身剐在康熙眼皮底下作《桃花扇》?孔尚任认为妓女却用性命来维持民族大义,但甚多士大夫、卫道夫在歌舞升平年代,唾沫星子满天飞,满口仁义道德,当白刃临颈之际却放弃民族大义,随时准备改换门庭。孔先生欲以名妓律伪儒,暗暗提醒普天之下广大遗民不要忘记华夏族的血泪史。

文学大师林语堂极其欣赏李香君,他甚至把《桃花扇》一剧中李香君痛骂奸贼阮大铖的一段唱词与岳飞的《满江红》相提并论,并写诗一首挂在他的书斋之中:

香君一个娘子,血染桃花扇子。

气义照耀千古,羞杀须眉汉子。

香君一个娘子,性格是个蛮子。

悬在斋中壁上,教我知所管制。

如今天下男子,谁复是个蛮子。

大家朝秦暮楚,成个什么样子。

当今这个天下,都是骗子贩子。

我思古代美人,不至出甚乱子。

林语堂先生又说:“吾人又可观李香君之史迹,她是一个以秉节小挠受人赞美的奇女子,她的政治气节与英毅精神愧煞多少须眉男子,她所具有的政治节操,比之今日的许多男子革命家远为坚贞."

第二节 “伪名儒不如真名妓”

《红楼梦》中剩余的“金陵十一钗”原型又是谁呢?宋代邵雍在《观物外篇》中说:“历不能无差。今之学历者,但知历法,不知历理。能布算者,落下闳也,能推步者,甘石公也。落下闳但知历法,扬雄知历法又知历理。”与京房同期的杨雄,因作《太玄》而名传天下。在邵雍看来,修订了太初历的落下闳仅仅是“知历法”而已,而扬雄既知历法,又知“历理”,杨雄才是真正精通历法的人。邵雍对杨雄赞许有加:“杨雄作《玄》,可谓见天地之心者也。”

关于林黛玉的原型问题,若知其“法”,又知其“理”, 那么剩下的“金陵十一钗” 的原型即可迎刃而解了!奥秘是这样的:

明末清初南都金陵的王微波、顾横波、董小宛、卞玉京、李香君、寇白门、马湘兰、柳如是、陈圆圆,朱无瑕、赵令燕、郑妥娘、郑元美、王修微,这些集才、色、艺于一身,卓尔不群的江南举世歌伎皆参加了大观园大型化妆舞会。

原来,大观园不分阶级、不分男女、不分职业,免费对外开放,但不俱民族气节的人,无论如何是要被拒之门外的。

青楼妓女的形象在今人的心中是不好的,但是李香君在袁枚心中并非“贱民”。 袁枚与杨潮观骂架竟骂出一句千古名言:“伪名儒不如真名妓”。

杨潮观(1712-1791),字宏度,号笠湖,无锡人,他在清中期专以戏曲杂剧创作而闻名于世。袁枚与杨潮观都是江南名士,又是至交好友, 因何两人开骂呢? 某一年,杨潮观一时兴起,曾给袁枚讲述了自己乾隆十七年(1752)任河南乡试同考官时的一场怪梦。 袁枚在《子不语》中记下了杨潮观这个梦境,欲为杨潮观增添一桩千古佳话。原文如下:

吾友杨潮观,字宏度,无锡人,以孝廉授河南固始县知县。乾隆壬申乡试,杨为同考官。阅卷毕,将发榜矣,搜落卷为加批焉。倦而假寐,梦有女子年三十许,淡妆,面目疏秀,短身,青绀裙,乌巾束额,如江南人仪态,揭帐低语曰:“拜托使君,'桂花香’一卷,千万留心相助。”杨惊醒,告同考官,皆笑曰:“此噩梦也。焉有榜将发而可以荐卷者乎?”杨亦以为然。偶阅一落卷,表联有“杏花时节桂花香”之句,盖壬申二月表,题即《谢开科事》也。杨大惊,加意翻阅。表颇华赡,五策尤详明,真饱学者,以时艺不甚佳,故置之孙山外。杨既感梦兆,又难直告主司,欲荐未荐,方徘徊间,适正主试钱少司农东麓先生嫌进呈策通场未得佳者,命各房搜索。杨喜,即以“桂花香”卷荐上。钱公如得至宝,取中八十三名。拆卷填榜,乃商丘老贡生侯元标,其祖侯朝宗也。方疑女子来托者,即李香君。杨自以得见香君,夸于人前,以为奇事。

乾隆五十三年(1788),《子不语》刻成,袁枚喜滋滋地将大作寄给老朋友杨潮观一册。想不到时间未久,即接到了杨潮观一通措辞严厉的亲笔书信:“所称李香君者,乃当时侯朝宗之婊子也。就见活香君,有何荣?有何幸?有何可夸?弟生平非不好色,独不好婊子之色,'名妓’二字,尤所厌闻……不知有何开罪阁下之处,乃于笔尖侮弄如此?似此佻达下流,弟虽不肖,尚不至此。”

杨潮观认为袁枚是在严重地“诽谤”自己的名誉,特别愤慨!袁枚见来信知杨潮观不明大义。面对与自己的思想背道而驰,还这样激烈的谴责,袁枚是何许人,岂能容忍杨潮观这样诬蔑自己,他又岂能不施展天下绝妙的大异之才,于是他开骂了:

凡仆所载,皆足下告我之语;不然,仆不与足下同梦,何从知此一重公案耶?……想当日足下壮年,心地光明,率真便说,无所顾忌。目下日暮途穷,时时为身后之行述墓铭起见,故想讳隐其前说耶?……不知竟见香君,何伤人品?……就目前而论,自然笠湖尊,香君贱矣。恐再隔三五十年,天下但知有李香君,不复知有杨笠湖。……札又云:“仆非不好色,特不好妓女之色耳。”此言犹悖。试问:不好妓女之色,更好何人之色乎?好妓女之色,其罪小;好良家女之色,其罪大。夫色犹酒也,天性不饮者有之;一石不乱者有之。人心不同,各如其面。好色不必讳,不好色尤不必讳。人品之高下,岂在好色与不好色哉?……谚云:“行行出君子”。妓中有侠者,义者,能文者,工伎艺者,忠国家者,史册所传,不一而足。女子不幸堕落,蝉蜕污泥,犹能自立,较之口孔孟,而行盗跖者胜……伪名儒,不如真名妓!

“伪名儒,不如真名妓”,与其说袁枚驳斥杨潮观,还不如说痛骂世上一切一身浊气的伪君子。“伪名儒,不如真名妓” 正是《红楼梦》的主题思想。

袁枚《随园诗话》卷十六记云:“雪芹者,曹楝亭织造之嗣君也,相隔己百年矣”。可以说,如果《红楼梦》是曹家的什么人著的,“相隔已百年矣”,袁枚是不可能第一个知道林黛玉的原型是女校书。我们仅仅从这一点上考证,足以证明袁枚玩的游戏是-----贼喊捉贼。有人若问东郭先生,袁枚揭示林黛玉的原型是女校书,有史料证明吗?袁枚在他的《随园诗话》里说:

康熙间,曹楝亭为江宁织造……其子雪芹撰《红楼梦》一部,备记风月繁华之盛。中有所谓文观园者,即余之随园也。当时红楼中有女校书某尤艳。雪芹赠云:“病容憔悴胜桃花,午汙潮回热转加。犹恐意中人看出,强言今日较差些。”“威仪棣棣若出河,应把风流夺绮罗。不似小家拘束态,笑时偏少默时多。”(乾隆五十四年己酉刊本)

女校书在古时是对妓女的雅称,袁枚说黛玉是妓女!郭沫若在《读随园诗话札记》中批道:“明我斋诗所咏者毫无问题是林黛玉,而袁枚却称之为'校书’。这是把'红楼’当成青楼去了。看来袁枚并没有看过《红楼梦》,他只是看到明我斋的诗而加以主观臆断而已。……诚然风物记繁华,非是秦淮旧酒家。词客英灵应落泪,心中有妓奈何他?”

为此,郭沫若老先生还大发感慨、赋诗两首批评袁枚:“随园蔓草费爬梳,误把仙姬作校书。醉眼看朱方化碧,此老毕竟太糊涂。”“诚然风物记繁华,非是秦淮旧酒家,词客英灵应落泪,心中有妓奈何他”。( 见《郭沫若全集》,人民文学出版社,1989年11月第一版)。

郭沫若先生讥笑袁枚:你自己是个色鬼,所以才将“红楼”当作了“青楼”。并认定袁枚“主观臆断”。

道祖曰:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。”袁枚说林黛玉是女校书,大学者们却去讥笑,讥笑固然是吉兆,讥笑是福非是祸,讥笑是金笼罩、讥笑是保护伞,否则袁枚必死于非命。

第三节 林黛玉名字寓义深

李香君、林黛玉,一人两名。黛玉这个名字是画龙点睛,黛玉不是一块俗玉,乃民族气节的徽章!何为“玉带林中挂”? “黛玉”就是“玉带”之意,玉带即---玉带生砚。玉带生砚是中国南宋民族英雄文天祥生前所用之砚台。元军俘获文天祥后,砚台下落不明。清代康熙年间,苏州巡抚宋荦从民间购得玉带生砚,后又传入宫中,为乾隆帝所珍爱,藏于三希堂内。乾隆赋《御制玉带生歌》一首,镌刻于砚背,乾隆帝又作《御铭》、《御识》,分别刻于砚台下方及盛装的黑色木漆盒两侧,其中可以见到“激切尽节易,从容尽节难”这样的词句,表明了乾隆对文天祥气节的赏识。玉带生砚今藏于台北故宫。

黛玉为何姓林呢?秦淮八艳全部走入《红楼梦》。李香君姓李,李为木,孤木不成林,爱国奇女子咸集不就成林了吗!

若听得懂《桃花扇》的弦外音,揭示《红楼梦》主题就非常非常的“简单”。因为李香君原名李香,所以宝玉说黛玉是香玉。《桃花扇》第十出“拒媒”中有“留着他燕子楼中昼闭门,怎教学改嫁的卓文君。”《红楼梦》第七十回黛玉的《唐多令》:纷堕百花洲,香残燕子楼。一团团逐队成毬。漂泊亦如人命薄,空缱绻,说风流!《 红楼梦》内容紧扣《桃花扇》四十四出戏,第四十六回《鸳鸯女誓绝鸳鸯偶》出自《拒媒》一出戏。第二十三回的《牡丹亭艳曲警芳心》,出自《传歌》一出戏。第一百八回《死缠绵潇湘闻鬼哭》出自《题画》一出戏。

柳湘莲,《红楼梦》中人物,又称冷二郎,性情豪爽,酷好耍枪舞剑,赌博吃酒,吹笛弹筝,无所不为,又是一个业余的戏剧演员。柳湘莲,名唤“湘莲”, 与谁相连呢? 固然与《桃花扇》中柳敬亭相连!董每戡《五大名剧论》关于《桃花扇》柳敬亭形象归结为“任侠侈雄辩,粗豪善解纷”。百家姓那么多,《红楼梦》中的道士为何姓张呢?因为《桃花扇》中有个张瑶星道士!

宝玉与紫鹃出家,出自李香君与侯方域的出家。——紫鹃是代替黛玉出家,若宝玉与黛玉双双出家,必泄露《红楼梦》的天机,那么《红楼梦》可就不是一百二十回,应当是一百二十一回,回目自然称作“焚书坑儒”。

《桃花扇》第四十出《入道》,本已成为全剧结局:"桃花扇底送南朝",李、侯断然撒手,国破家亡,理想破灭,看破红尘,一个随丁继之做了道士, 一个随卞玉京做了道姑"修真学道"去了。但是,作者并未到此为止,故事虽完,旨趣未尽。在结局之后的尾声(亦称"余波")部分,作者又写了"续四十出" 余韵-----《 哀江南》,兹引原文于下:

. (苏云)……我三年没到南京,忽然高兴,进城卖柴;路过孝陵,见那宝城享殿,成了刍牧之场。

(柳云)呵呀呀,那皇城如何?

(苏云)那皇城墙倒宫塌,满地蒿莱了。

(赞掩泪介,云)不料光景至此。

(苏云)俺又一直走到秦淮,立了半晌,竟没一个人影儿。

(柳云)那长桥旧院,是咱们熟游之地,你也该去瞧瞧。

(苏云)怎的没瞧--长桥已无片板,旧院剩了一堆瓦砾。

(柳搥胸介,云)咳,恸死俺也!

(苏云)那时疾忙回首,一路伤心,编长一套北曲--名为"哀江南"。待我唱来。(敲板唱弋阳腔介)俺樵夫呵!(唱)

【哀江南】【北新水令】山松野草带花挑,猛抬头秣陵重到。残军留废垒,瘦马卧空壕;村郭萧条,城对着夕阳道。

【驻马听】野火频烧,护墓长楸多半焦。山羊群跑,守陵阿监几时逃。鸽翎蝠粪满堂抛,枯枝败叶当阶罩;谁祭扫,牧儿打碎龙碑帽。

【沈醉东风】横白玉八根柱倒,堕红泥半堵墙高。碎琉璃瓦片多,烂翡翠窗棂少。舞丹墀燕雀常朝,直入宫门一路蒿,住几个乞儿饿殍。

【折桂令】问秦淮旧日窗寮,破纸迎风,坏槛当潮,目断魂消。当年粉黛,何处笙箫? 罢灯船端阳不闹,收酒旗重九无聊。白鸟飘飘,绿水滔滔,嫩黄花有些蝶飞,新红叶无个人瞧。

【沽美酒】你记得跨青溪半里桥,旧红板没一条。秋水长天人过少,冷清清的落照,剩一树柳弯腰。

【太平令】行到那旧院门,何用轻敲,也不怕小犬哰哰。无非是枯井颓巢,不过些砖苔砌草。手种的花条柳梢,尽意儿采樵;这黑灰是谁家厨灶?

【离亭宴带歇拍煞】俺曾见金陵玉殿莺啼晓,秦淮水榭花开早,谁知道容易冰消!眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了!这青苔碧瓦堆,俺曾睡风流觉,将五十年兴亡看饱。那乌衣巷不姓王,莫愁湖鬼夜哭,凤凰台栖枭鸟。残山梦最真,旧境丢难掉,不信这舆图换稿!诌一套《哀江南》,放悲声唱到老。

为国奔走、为朋友尽力的民间艺人柳敬亭、苏昆生在《余韵》中又一次登场,此时,苏是"采樵度日"的樵夫,柳是"捕鱼为业"的渔夫。要注意“渔樵”二字的组合,《赤壁赋》 “渔樵于江渚上,侣鱼虾而友麋鹿”,“渔樵”在汉语里有隐逸的意味,古曲《渔樵对话》,即表达逍遥、遁世。

柳敬亭、苏昆保持高尚的民族气节,拒不降清,逃入山林,他们在南京龙潭湖畔相逢并碰到了祭神社散的老赞礼, (老赞礼即孔尚任的影身)三人在一起,薄酒一杯,长歌当哭。老赞礼先唱一曲《神弦歌?问苍天》,宣泄了胸中的愤懑和不平,接唱的是柳敬亭,弹词一曲《秣陵秋》,伤今怀古,抒发了强烈的亡国之痛。值得注意的是,孔尚任不让名士来吟唱亡国痛、故国情,而是通过底层老艺人吟唱一曲挽歌,其用意是,以表达普天之下大汉人民的的强烈民族感情和爱国精神。

孔尚任在文字狱的高压下,以景象代替文字来表达难言的深厚的爱国感情:“那乌衣巷不姓王,莫愁湖鬼夜哭,凤凰台栖枭鸟”。 结句“诌一套哀江南,放悲声唱到老”表达了作者提醒后世子孙要永远不可忘记亡国的哀痛,这种爱国感情是多么深厚动人啊!

回过头来再说《红楼梦》,作者生怕大汉民族忘记亡国恨,“反认他乡是故乡”,故而作者借甄士隐之囗注解《好了歌》说:乱烘烘你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。甚荒唐,到头来都是为他人作嫁衣裳!

末句:“甚荒唐,到头来都是为他人作嫁衣裳!”又是何喻?明末清初在百姓中流传着这样一种歌谣:“朱家面、李家磨,做好了馍馍,送给对过赵大哥(指爱新觉罗氏)。”

亦许别人听不懂孔尚任的弦外之音,《红楼梦》作者深知孔尚任的《桃花扇》那是字字含血、语语呜咽,不惜性命十年哭成。

《桃花扇》的主题是尊明反清,时人却多糊涂 。明清的文学作品一般有短序,孔尚任唯恐读者不识大旨,在桃花扇“凡例”之后又作“小引”,“小引”之后又做“小识”。 作者在严酷的文字狱 逼迫下,寄希望别人能听出弦外之音。孔尚任在文前“小引”末,写道:“盖予未仕时,山居多暇,博采遗闻,入之声律,一句一字,抉心呕成。今携游长安,借读者虽多,竟无一字一句着眼看毕之人,每抚胸浩叹,几欲付之以火”。孔尚任结交的一帮文人墨客,皆非平庸之徒,竟无一人识货!他接着写道:“转思天下大矣,后世远矣,特识焦桐者,岂无中郎乎?予姑俟之。”“特识焦桐者” 语出有典:东汉蔡邕精通音律,善於制琴,曾从灶下听出爆裂声,所烧木材为难得的制琴木料,於是将烧焦的桐木制成一具名琴。“岂无中郎乎”? “中郎”是指蔡邕曾位居中郎。不负重望,果然“天下大矣”,三十年后,出来个中郎----袁中郎。

孔尚任在《桃花扇凡例》中说:“剧名《桃花扇》,则桃花扇譬则珠也,作《桃花扇》之笔譬则龙也。穿云入雾,或正或侧,而龙睛龙爪,总不离乎珠;观者当用巨眼。”古今学者多从文艺角度来注解这几句精妙绝伦的言论,这是关闭了巨眼。有圣祖必有贤孙,孔尚任是有骨气的华夏子孙,他著《桃花扇》的目的是为“珠”,最怀念的是“珠”,最不能忘记的是“珠”, 最不能离开的是“珠” ,最伤心的是:大家不懂“珠”!天下人不知,“ 龙”乃自喻,“珠”喻大明。孔尚任以龙掩珠,真是天才的构思,如此匠心独运,古今学者多不察孔尚任真有八分龙性。《桃花扇》是一部奇书,奇就奇在书中文字常一语双关,三百年来无一人注透戏文。我们若窥不透“珠” 的内涵,即看不清楚秦可卿的真面目!《红楼梦 》第五回是该书的凡例、 小引、小识。秦可卿在第五回出场玄奥非常:

案上设着武则天当日镜室中设的宝镜,一边摆着赵飞燕立着舞过的金盘,盘内盛着安禄山掷过伤了太真乳的木瓜,上面设着寿昌公主于含章殿下卧的榻,悬的是同昌公主制的联珠帐。

袁枚是弄透《桃花扇》的第一人,“悬的是同昌公主制的联珠帐”,“联珠帐” 是难言之隐,他把小说主题,交代得既隐晦又清楚。(细论秦可卿请览下章)

第四节 空空道人身世之谜

《红楼梦》作者提出《红楼梦》缘于石兄的《石头记》,这位石兄即侯方域。《石头记》喻侯方域著的《李姬传》。《李姬传》中侯方域歌颂了李香君辨是非,明大义,不屈附权贵的高尚品德,同时亦写了阮大铖等权奸人物,《李姬传》具有短篇小说的特点。《红楼梦》中说:空空道人将这《石头记》改为《情僧录》,空空道人者即《桃花扇》中的张薇道长,张薇道长的原型即张怡字瑶星。

张怡,上元(今南京市)人,生于明万历三十六年(1608年),约卒于清康熙三十四年(1695年),张怡是清代早期士林中一位著名的人物,崇祯时以诸生袭锦衣卫千户。李自成进京时,张怡在京被俘,不久乘机逃出北京,追随南明的弘光帝。在南明小朝廷即将败亡的时候,他看到大势已去,便毅然上了摄山出家为道士,主要隐居在栖霞山的白云庵。张怡虽然归山隐居,他仍与友人保持诗文唱酬。张怡道长著书甚丰,有诗文集二十余卷,《志林》二卷,《谘闻随笔》、《续笔》八卷,《金陵私乘》八卷,《蠡酌》四十八卷,《读易私钞》二十卷,《白云言诗》十二卷,《史絮》二十四卷、《玉光剑气集》……等十余种。《玉光剑气集》所记载乃明末史事,多载死节之士。剑气指战争,玉光喻守节之义士。

孔尚任为了写《桃花扇》, 他在康熙二十八年,数次到栖霞山拜访张怡。孔尚任还写了一首《白云庵访张瑶星道士》,用诗记录了他们的会面经过:“淙淙历冷泉,乱石路频传。久之见白云,云中吠黄犬。篱门呼始开,此时主人膳。我入拜其床,倒屣意颇善。著书充屋梁,欲读从何展。数语发精微,所得实不浅。先生忧世肠,意不在经典。埋名深山巅,穷饿极淹蹇。每夜哭风雷,鬼出神为显。说向有心人,涕泪胡能免。”

孔尚任从张瑶星那里得到了南明的第一手材料,亦亲耳听到了侯方域、李香君之间逸事的真实讲述。 当张怡谈有关改朝换代的问题,许多肺腑之言,孔尚任对明朝遗老深厚的爱国情产生了强烈的共鸣,曾使孔尚任这位圣人的贤孙激动得涕泪不止。而张怡道长在《桃花扇》的《先声》、《闲话》、《归山》、《入道》等多出戏中出任主角。

举报 | 收藏 | 94楼 评论

楼主:东郭先生红学 时间:2014-09-19 22:31:00

第五节 揭东鲁孔梅溪老底

《红楼梦》中又说,东鲁孔梅溪题曰 《风月宝鉴》。 “东鲁孔梅溪”其人,无疑是研讨《红楼梦》这部巨著一位重要人物。但是,此人究竟为谁? 甲戌本第十三回有一条眉批:“不必看完,见此二句,即欲堕泪。梅溪。”红学界研究孔梅溪有说是假托人物,又有人说:“如果说孔梅溪'是作者假托的人物’,那么,焉知'曹雪芹’不是作者假托的人物?既然“曹雪芹实有其人,那么孔梅溪又是谁”?

吴恩裕先生以治西洋史兼治红学闻名学界,他是“三大考证派’红学家之一。吴恩裕先生提出孔子六十九代孙孔继涵是东鲁孔梅溪。土默热则提出:“为《石头记》题名《风月宝鉴》的“东鲁孔梅溪”,就是隐指家住山东、与孔子同职、与王梅溪同姓的大名鼎鼎的王渔洋”。 二百余年红学史, “东鲁孔梅溪” 的候选人不下三十人,我们不值得一一再提了。“东鲁孔梅溪” 这五字蕴蓄了红学一切,历代名士若真正领悟了“东鲁孔梅溪” 五字,东郭先生就不必挥毫著书了。

东郭先生认为研究中医相当不易,二千余年来,神医不过十位;历史真相常被假相所遮蔽,二千余年来,有真本事的史学家屈指不过十人。红楼是座谜宫,有真本事的史学家亦要望楼兴叹,所以二百数十年来,更无一人称得上是真正的红学大师。

名士不悟孔梅溪影射的就是-----孔尚任,《风月宝鉴》暗指《桃花扇》。《桃花扇》的作者孔尚任,生于1648年,山东曲阜人,为孔子64代孙。父亲孔贞,崇祯六年(1633)举人,博学高才,崇尚气节,终生不仕。 孔尚任20几岁考取县府学生员,后来参加岁考,没有录取。但孔尚任并没有放弃做官的念头,他典卖了家中田地,捐资纳了一个"例监"(国子生)。康熙二十二年(1686),孔尚任36岁时,康熙帝第一次南巡,康熙亲自到曲阜祭孔,这是清统一全国以后第一次尊孔大礼。经人举荐,由孔尚任在天子前讲《大学》,因受康熙赏识,破格升他为国子监博士,意外的恩荣激发了他对清统治者感恩戴德之情。康熙二十四年(1658)初,孔尚任进京,正式走上仕途。康熙二十四年(1686)秋天,孔尚任出任钦差,治理淮安、高邮、宝应、盐城、兴化、泰州、如皋等淮南七邑的水患。 孔尚任对本职工作非常负责,例如在西团督浚海口时,他竖起大旗,以工代赈,每天召集灾民开工达八九千人。自己亦 “坐立泥涂中,饮咸水,餐腥馔,不胜劳且苦”。由此可见,孔尚任想为大清王朝的社稷谋长远利益。然而!淮扬一带是明清之际政治军事斗争的重要地区。在这里,他结交了与清政权持不合作态度的冒襄、黄云、邓汉仪、许承钦、龚贤、石涛。冒襄与侯方域同为明季四公子,而侯方域又是《桃花扇》中的主要人物。孔尚任与诸义士谈古论今,过从密切,有时"所话朝皆换",竟秘而不为"门外人道"。

这些前朝华夏遗民都有很强的民族气节,他们向孔尚任痛诉清兵南进,逼汉人剃发易服,违者杀之。中华世界重衣冠礼仪,《春秋左传?正义》云:“有服章之美谓之华,有礼仪之大故称夏”。《孝经》又云:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤。”自古汉人儿童垂鬓,成年束发。所以“剃发令”一出,天下愕然,百姓“宁为束发鬼,不作剃头人”。 清廷则出台:“留发不留头,留头不留发” 暴政, 仅江阴一县,因反抗剃发,战死,自尽,被清兵屠杀就多达17万人。孔尚任自从结交众多江南汉族民族意识很强的学士,更清醒的认识了,清代“华夷之辨” 的核心内容。“华夷之辨”并不是狭隘的排满主义,而是满清残酷的强迫汉族和其它少数民族百姓剃发易服,这种野蛮政策直接破坏崇高的华夏文化。

孔尚任深知在康熙朝创作《桃花扇》是冒险之举。因为康熙二年,以庄廷珑名义出版的《明史辑略》中,只因有 “违碍”的语词,竟酿

爱华网

爱华网