本土文化是我的老师,环保的老师,也是科学的老师。

老百姓的用途是天大的用途!

——裴盛基

裴盛基老矣,27年西双版纳森林研究工作,8年尼泊尔山地中心工作,35年他埋首丛林,皮肤黝黑,双鬓斑白。裴开创了中国民族植物学,是用科学方法系统研究少数民族本土环境与植物知识的第一人。裴老不苟言笑,很难想见当年三十岁的裴盛基是何等勇气,在全国性研讨会上怒斥响应政府号召想把云南所有森林改种橡胶树的权威专家,从而保住了云南的森林。

裴盛基从傣族的传统中发现了民族的高能薪材铁刀木,由政府在各民族村落推广,从而保存西双版纳的森林,使之成为中国唯一一个自然森林面积达35%的地区。

裴是中国最早提出“神山圣境”的信仰有利于环保的科学家,也是目前神山保护观念的始作俑者,由此恢复了西双版纳全境的“垄山”。裴是最早为少数民族刀耕火种辩护的科学家,中止了政府一次重大决策失误。

在学术界处于孤高地位的裴盛基,他的大部分研究却都与百姓的生计相关。

裴也是云南第一个注册的民间非政府组织──生物多样性与传统文化保护协会──的创始人理事长,第一次把国际NGO的模样带进了云南。日后云南成为NGO最活跃的省份。

裴很少与媒体接触,接受《民间》采访,是裴盛基第一次向公众讲述当年经历,其中一些内幕惊心动魂。

传统知识是科学的老师记者:许多中国优秀的科学记者是我的朋友,他们中不少人认为本土传统文化或知识也许是值得保存的文化,但与科学无关。您是如何看的?

裴盛基:我的工作主要是用科学方法研究本土文化与知识。民族植物学是专门研究少数民族与土著如何利用与管理植物的科学。某种意义上是一门从民间借来的科学。

1896年民族植物学诞生在美国,当时欧洲人对新大陆的森林海洋每个具体东西一无所知,为了创造欧洲人的生存环境,他们开始研究美洲的土著如何利用植物,从而开始了民族植物学的学科。可以说这门科学从诞生始就是实用的学科。我从70年代末首先用翻译的方式引进了这门学科。

民族植物学主要研究民间植物学知识,是现代的学科。抛开这些不说,中国五千年文明,人类一亿年文明史,这其中就没有知识,就没有科学了?同样有嘛。从亚里士多德的植物学知识,神农本草经,包括孔孟,都有很多植物学知识,他们的植物学知识从哪儿来,他们也不是在房子里就懂的,也是向民间学习得来的。我们还是走古代学者的道路,像李时珍一样还是从民间学习,只不过我们用的方法不一样了,不用像徐霞客住山洞,走千山万水了,我们可以用科学的方法,现在植物学中最重要的是植物分类学了。传统知识博大精深,是祖祖辈辈的积淀,也不是我们一代人的财富,不过不同的是汉民族有文字。中国56个民族,40多个没有文字,植物学是一代代口头传承。这种传统知识随着全球化正面临着消亡。无论是少数民族还是主体民族,都是一家人,用费孝通的一句话:“多元一体。”保持生物多样性,不是说把动植物管起来不准他们动,而是要持续利用,而讲持续利用,我们祖祖辈辈是最好的老师,如果我们民族不是持续利用的状态,早就消亡了。所以我们必须向传统知识学习,因为许多地方周围的植物如何保护,科学家都不能回答,都要向群众学习。很多知识广存于民间。

但知识是不均匀的,有的地方有,有的地方没有。例如西双版纳有一种树叫诺索,学名云南石梓,从东西伯利亚到东南亚的广阔区域均有分布,所有地方只知道做木材,只有西双版纳的傣族用它的花做很好吃的年糕,叫烤诺索。把这个知识发掘出来,在苏丹红引起恐慌的现代社会,我们就可以增加一种食用染色剂与食物。

记者:其实民族植物学从来不是文化学,而是实实在在的实用科学。我理解西医是经过了科学方法整理的西方传统知识,而中医则没有。

裴盛基:其实西药也是从传统药基础上发展起来的,如感冒阿斯匹林就是从欧洲的柳树中提取的物质。现代西医的祖先经过文艺复兴以后在科学思想指导下逐步发展,他有一个精确定量的过程,可以重复试验,反复验证。而中医少数民族药主要作为医药文化保存下来,既包含深刻的科学的成份也有文化的因素,因此常有人将传统医药当作不科学,这种说法是没有道理。难道说200年前没有现代医药之前,人类治病就不靠科学了?有的说中国文化百分九十都是糟粕,这是胡说八道,传统医学90%是植物构成,传统医药有科学依据,我是深信无疑的。这几千种药用植物很多都是现代医药发展的基础,不少都是我们现在响当当的药物,例如现在抗癌特效药紫杉醇,喜树碱。不管是传统的药物,现代的药物,所有药物都是构成完整世界医药体系的一部分。西药,中药,民族药都是互相补充的,世界上没有哪一种医药体系是100%好的,只有共同建立医药文化,集中在一起,互相克服缺点。现在的中国11465种植物,常用药用植物600多种,90%是民间发现的。民间知识为新药发现提供了知识原型,目前最常用的降压药降压灵就是从印度萝芙木中提取的,印度人把这种传统草药称为蛇根草,眼科用药毛果云香,强心药杨地黄等。不同民族祖先的传统知识重要性不言而喻。全世界3万种可食植物,666种栽培植物,可吃的300多种,常吃的五到六种,都是祖先们种植的,没有哪一种是科学家发明的。传统民间知识重要性是为人类的科学文化奠定了基础,“文化是延续的,政权是可以更迭的。”文化如果中断了,人类就会有很大灾难,如玛雅,楼兰。正如李约瑟在中国古代科技史中的评介,我认为中国农业文明与医药文明是对世界文明史的最大贡献。

集市上成长的植物学大家

记者:您的“大理三月集”的研究成为中国民族植物学上的一座里程碑。当时您是如何发现并进行这场奇特的研究?

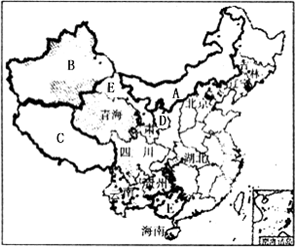

裴盛基:大理在每年三月都会有一个传统大集市,在集市上进行药材交换买卖。这个地区是世界上植物最丰富的地区,东喜马拉雅横断山脉,有6700米的梅里雪山。从人文地理上来说是东亚民族与南亚民族的汇合点,汉文化与少数民族的汇合点,人们药用植物知识都在这里汇合,几乎各民族的药物都可以在这个集市上找到。国外的商人到这儿找中国的药,藏药找缺少的汉地药,互相补充,各民族医药文化知识互相交流,这说明没有一个生计方式可以像鲁宾逊漂流记一样是独立存在的,那毕竟是一个故事。所有的生计方式,所有的文化是相互依存的。我花了三年时间,一个摊位一个摊位调查寻找他们的源头,共记录了542个摊位,纪录了2614件药材,并把全部的574种药用植物一一追踪到产地。这成了中国集市植物学的案例。当然这只是我一百多项工作之一。

三月集调查中,我关注到药的起源是食用。我发现每年四五月间大理白族有食用白色杜鹃花的习俗,当地苍山洱海间,四季分明,当苍山开满白色的杜鹃花,提醒人们春天来临了,白族人说祖先传说要换换肚子了,每个人都必须食用白杜鹃清洁肠胃。有专门的加工工具与工艺,我称之为食花文化。我访问到纳西族老东巴(巫师),他说祖先通过观察牛羊食用花后的生理反应,发现绿花会中毒,白花可食用,红花可做药。我的实验室分析让我吃了一惊,白色杜鹃花,粗蛋白含量就占16%,有十二种氨基酸,富含的维他命B6的确有药物功能,可治肠胃痉挛并有镇静作用。这引发了我对食花文化的兴趣。

铁刀木拯救西双版纳森林

记者:您的老师植物学大师蔡希陶是著名烟叶“云烟一号”的发明人,他引进了美国的烟叶“金元宝”培育出世界上最好的烟草,从而创造了目前的整个云烟产业。而您的铁刀木的发现挽救了西双版纳的森林。都是植物学实用的经典。当时您是如何发现这个物种的?

裴盛基:我在西双版纳丛林中呆了27年,进行植物学研究。我们是和当地人一样生活的,也要砍柴生火。结果我发现我们自己砍的柴三天怎么不见了,原来被白蚁啃的一干二净变成泥巴了,而傣族家的柴火,只被白蚁啃了一层皮,好好在那儿。“傣族人怎么这么聪明?”由此我发现了傣族人在屋前屋后种的是铁刀木,这树,长得快,萌发力强,三年就有杯子粗,砍了一枝抽几枝,砍了三枝,十二三枝长出来。傣族用它烧柴,从而保护了森林。我就跟踪铁刀木的起源,一直到了泰国清迈发现原来是泰勒人带来的。这是典型的“生态适应”现象。蔡老去世后我接任西双版纳植物所所长,在我的倡导与政府推动下,本来只有傣族人利用的铁刀木成了西双版纳各民族屋前屋后的薪材木,从而有效保护了西双版纳的森林。目前西双版纳森林面积占35%,是云南唯一保存了大量原始森林的地区。

神山保护的始作俑者

记者;请问傣族这种生态保护是自觉的吗?还是偶然现象?

裴盛基:我的研究是傣族的生态保护是有系统的自觉的一整套行为,是一种文化自觉。傣族与其它少数民族刀耕火种的方式不同,是最早进入定耕农业的民族,定耕就需稳定的水源,而水源来自森林,傣族必须从森林中保护水源。森林不能动,傣族就用铁刀木做薪材,保护森林。他们无法用科学的说法来保护,就形成了朴素的生态观。这就形成了神山圣境信仰。傣族认为人最早家园在森林,人从森林中走出来,森林中提供的水源灌稻田,粮食是人来吃的,他们把这五个要素看得非常清楚。傣族认为森林有森林之神,是神的家园,是神居住的地方,人不能冒犯。每年有两个祭祀:七月十五秋雨节,十二月中旬秋晴节,分别是求雨、收稻子的日子。各村都有自己的“垄山”,各地都有自己“大垄山”,而西双版纳的大首领相当于皇帝,有自己五万亩的“大垄山”。我提出这是“自然圣境”的科学观点,并认为垄山有效地保护了生态,是一种朴素的生态观,可以为社会建设服务。当时是1982年,极左势力还有余存,提倡马克思的无神论,民间任何信仰都被视为迷信。我是最早从现代科学角度看民间神山崇拜的人。国内完全没有刊物或机构对我的看法能接受或有兴趣,我只能在1984年美国的民族植物学大会上发表了我的论文《西双版纳傣族传统信仰对植物环境的影响》。除了垄山还有傣族的寺庙植物研究。傣族的小乘佛教寺院共有58种植物,当地构成寺庙要有四个条件:一座释伽佛像,一座白塔,四名以上的僧人,佛教教规指定的寺院植物。从释伽始有28代佛,分别有28种象征植物,有效地保护了这些物种,并带来了当地以前没有的植物如贝叶树,当地人也开始把这58种植物从野外挖回家种植。

记者:垄山保护提出对生态的影响大吗?

裴盛基:提出对“神山圣境”的保护后,云南的所有村庄恢复了寺庙,许多村庄的垄山又得到了恢复,一个个垄山其实是一个个森林保护区。国家虽然与亚洲开发银行合作规定了大湄公河7个生物多样性自然保护区,但自然保护区是一个个孤立的孤岛,只占全部森林面积的10%,这生态孤岛的植物如何交流?自然保护区之间的垄山起了关键作用,它们联结了一个个保护区成了生态走廊,垄山的保护对西双版纳的森林保护起了作用。西双版纳以前森林面积有55%,现在仍有35%。傣族自治州的老州长说:“我们感谢您啊,佛寺恢复,垄山保护,我们不敢说,你提得好,从科学的角度为我们撑了腰。”

记者:目前环保界流行的神山保护学术源头正是从你的“神山圣境”开始,我注意到在日本的新农村建设中,许多村庄都将山地以“圣域”的方式保护起来,这让我们思考传统的文化中是不是有同样可以现代应用的措施?

裴盛基: 是啊,我们不说垄山信仰等是优秀的文化,起码可以说从客观上保护了生态。这样的传统文化为什么不能恢复,当然应该恢复。

云南的森林差点全军覆没

裴盛基:你不知道的是1978年我们有过一场大争论,这是农垦部召开的第三次橡胶与热带作物资源开发研讨会。当时中央有一号文件,凡是能种橡胶的地方都要种橡胶。当时共产阵营中只有中国有大面积热带地面,而冷战需要大量的橡胶。当时就有专家提出云南凡是适合种橡胶的地方都要砍掉森林种橡胶,这种观点符合中央精神,专家还认为:“有三个好处,一是以林还林。二是砍掉杂木林,以高价林代替低价林,三是有些林子没有用,以有用还无用。”当时几乎是一片倒的声音。这时我刚三十出头,有点初生牛犊不怕虎,代表一批科学家挺身而出大声反对砍森林种橡胶。我认为:“热带森林有保水功能,怎能砍掉,此林非那林,岂能以林还林?热带森林更新是个体更新,整体延续,现在砍林种橡胶,要四十年才能恢复生态。热带森林有二百种植物,里面好比化工厂,成千上万的自然化学产品,里面大檀木一棵就值二万元,无用是你的看法,这二百种植物光傣族人要用的就有80种。”我大声呼吁,“老百姓的用途是天大的用途!”我还打了个比方:“赫鲁晓夫当时在高加索把牧场改成种小麦,理由是小麦也是草,你们这些专家的看法和他一样。就像小麦不是草,橡胶林也不等于热带森林。”

当时情况很危险,因为他们那一方都是海南热带经济作物研究院的资深专家。但最后大会采取了我意见,保住了云南森林。

记者:您的民族植物学知识派上了用场啊。

裴盛基:我送大家一句话,朱熹说的“然一草一木皆有理,须是察”。

为刀耕火种辩护

记者:最让人们吃惊的是你作为科学家为刀耕火种这种公认落后的生产方式辩护!

裴盛基:六七十年代云南不少民族还是刀耕火种,1950年50%的

人口700万人还是刀耕火种,西双版纳79万人口中还有30万刀耕火种,人们一直认为冬季砍树烧山的刀耕火种不仅落后而且破坏生态。其实我经过科学研究并不这么看,刀耕火种是热带普遍利用森林地力的古老方法,是一种森林轮歇耕种方式。一个劳力用这种方式如果单位面积可以收获40公斤稻谷,而种水田只能收五公斤。种了二到三年就丢荒,十五年就可全部恢复森林。而且刀耕火种不是剃光头,而是

留下树桩,在树桩间种植,在热带森林很容易恢复。刀耕火种在一亩田地种多种植物,有二三百种之多,因此又称多宝地,保护了生物多样性。我们科学测量过当每平方公里人口密度在十五人以下地区刀耕火种是合理的,有利于生态保护,但密度在十五人以上轮歇不灵了,破坏了生态。因此不能一概而论。

当时政府认为刀耕火种是生态破坏的罪魁祸首,想立法禁止刀耕火种,有的干部甚至说:到时枪毙几个人,看谁敢刀耕火种。我当时就反对:“你们要用政策把老百姓逼成反革命分子,就禁止刀耕火种。你们的政策只会把少数民族边缘化,逼着他们逃出国境。现在全球在热带有二亿人搞刀耕火种,不搞刀耕火种就没饭吃。四十年代时,国民党曾经不让村民烧山,结果少数民族暴动,我想共产党总不会连国民党都不如吧。”我就大讲刀耕火种合理性,后来这个政策没有推行。

为云南带来了NGO

记者: 你是一个植物学家,怎么会想到创办NGO?

裴盛基:当年联合国教科文组织联合八个国家成立尼泊尔山地中心,国家派我去那儿工作,当时我是中科院热带植物研究所所长,我一呆八年。在这八年我第一次接触NGO,在东南亚国家,政府很官僚,不像我们中国政府组织能力很高的,他们哪有人管,印度有些地方靠长老会维持,巴基斯坦就是部落首领,尼泊尔有点地方还没有人管。知识分子觉得政府无能腐败,看不惯,学西方搞了许多NGO,有志之士觉得在这个天地中有自由度做事。我同他们打交道后就有个念头,想把NGO引到中国去。我回国后把想法跟当时全国政协副主席钱伟长一说,他说:“这个是好事情嘛。”我当时是省政协委员嘛,就挂在省政协科教文卫委员会下。这是第一家真正的民间组织,生物多样性与传统文化保护协会。当时是1995年,只有行业协会,研究机构。我是第一任理事长。

记者:听说你们第一个项目正是保护刀耕火种?

裴盛基:严格地说应当叫恢复森林耕作轮歇制度。逐步在人口密度大的地区渐渐把刀耕火种替换掉,但在有些地方进行较科学的刀耕火种。总的来说三分之一仍是刀耕火种但从游耕改成定耕,三分之一合适地段改水田,三分之一保种经济作物。

记者:您作为一个科学家对中国环保NGO有何建议。

裴盛基:发挥专业特长,有所为,有所不为。你自己有把握一点,别人也能接受一点。忠实施行自己的宗旨,不要为经济利益偏离自己宗旨。同时要有科学的工作方法。例如我们讲反水坝,一定要实事求是,不是一概反对,在大江大河上国家有序地开发,解决好移民问题,水电是适合我们中国的能源形式,但我坚决反对在小支流上建坝,金沙江几十条小支流全开完了,这是生物多样性最丰富的地方。

时刻牢记你是中国的NGO,NGO要认同我们民族的文化,爱国,为老百姓办事。NGO是对政府工作的一个补充。

记者:其它我很认同,但最后一句,很难认同,NGO仅仅是政府工作的补充吗?

裴盛基:哈哈,小伙子。可能我比较保守了,是不是这样说更好,NGO是政府工作延伸不到的地方开展工作。

只有保护传统知识才有生物多样性

记者:生物多样性与传统文化保护协会从一开始定位非常准确。您是如何想的?

裴盛基:生物多样性保护离不开传统知识保护,科学证明生物多样性与传统知识是共生的、“协同演化”的关系。民族民间传统知识丰富了生物多样性也导向了生物多样性的发展与演变,因为人要从物质文化需求利用、限制、淘汰一部分生物种类。以前生物多样性与传统文化是分开来保护的,现在不保护文化多样性,生物多样性也保护不住。因为传统知识建立在生物多样性基础上,人在植物中进行选择栽培,而选择出来的植物就依赖人了,如果丢弃了传统知识,生物多样性也就破坏了。例如本土文化中利用某植物的知识失传,这种植物的利用价值就失传,无法生存了,人们就不会注意它爱护它了。药用植物在成千上万种植物中被人们选出来,这就有了文化加进去,传统的利用植物往往是可持续地利用,保护自然。

但过去是自给自足,这种平衡很容易保持,现在是市场经济全球化,例如虫草本来就西藏地区在用,现在华人世界,全球都在用,这就不够了。需求过大就会消亡。一个地区是与周边甚至全世界发生交换关系,这就需要国家保护。我提议,一、生物多样性保护决策必须在政府决策中主流化,二、做到有效管理,保护生物多样性必须保护本土文化,也就是说原著民必须居住在其中,用传统知识管理利用自然。如果建保护区就把原住民赶走,你突然不让他用资源,他们(原住民)怎么生存?过去几千年原住民他用(当地资源)他就管,所以保护下来,你不让他用他就不管,他就来破坏。破坏他们的文化,破坏了神山信仰,谁来保护?你再多的森林警察再多的枪也管不好,必须与原住民一起来共管共建。我认为传统知识利用自然往往是可持续利用,新的可持续管理制度不是天上掉下来的,一定是传统知识积累的产物,不是可以设计出来的,而是历史的延续。浙江安吉就利用原来村民对竹资源的传统管理知识,达到了森林面积占70%,森林中竹林占90%,上百亿产值。

记者:有人类学家对我们的选题提出批评,是不是我们对本土文化想得太好,本土文化中的确有一部分是荒蛮的。

裴盛基:每一种文化只适应那一个时空。时空变化,文化也需要调整的。这是一个动态变化过程。比如说刀耕火种有他合理性,保护了二三百种植物多样性,但也需要调整,现在70%不存在了,但文化是不是也要消亡。再例如,古代相信万物有灵,我们现在是无神论者,再不相信了。保护传统的信仰,在科学上不成立,但民间信仰体系可以被很多人接受,在有些地区甚至影响每一个人,而科学不能影响每一个人,因此传统信仰在环保中有很强的动员能力。能发挥很大的作用。就有存在的必要。我们不能因为信仰没有科学的语言,就断定它们不值得存在,这就是科学的傲慢了。自然界是多样的,社会是复杂的,文化是连续的,这种连续不能用科学的公式试验来进行断代,说你这个信仰就要断代了,你要接受什么信仰了。保护环境是科学的信仰,但要让每个人接受需要多少时间,在这个过渡时间里为什么不让传统的行之有效的信仰成为参与环境保护的力量?为什么一定要抛弃,当然我们也不能把民间的一些信仰系统助长成封建迷信的工具。

记者:NGO不少是讲科学的,当然我们NGO中也有些超自然的荒野崇拜,讲求野性。您如何看?

裴盛基:这涉及保护的哲学观念,有些是自然保护主义者,认为野生就是好的。但科学家认为野生不一定是好的。有些科学家甚至预言:世界上最后一根野草终将会从地球上消失。所有的野生物种都会纳入人类的保护系统。我希望这一天不要到来,但人类不调适自己的行为没有文化自觉的,这一天就会到来。例如其实中国云南热带真正原始森林不到5%。人类对自然的利用将会越来越科学与有作为,这可能也是崇尚野生的人士所不能不正视的。

我更喜欢用协同演化来描述人与自然关系,人是有调控能力的,但自然界也是有回应的。自然界回应可能是无声的,有时是有强烈的声音的,那就是自然报复了。所以人在每一种文化上都必须灌注着一种人与自然的和谐思想。这也是费孝通先生提的一种文化自觉吧。

爱华网

爱华网