日本的书法称书道。一开始是从中国而来。据《日本书纪》记载,应神天皇58年,朝鲜百济国使王仁进款《论语》十卷、《千字文》一卷,是汉字传人日本之始(在年代的推定上尚有疑问,故具体年份不详)。但比它更早的时候,在与中国的交往中已明显知道汉字。王仁的来日,带来了系统的汉字和汉文的典籍,因此是学汉文的真正开始。后来阿直竣、王仁的子孙来日后同化为日本人,作为东西文部住在大和、河内之地,任祭扫、出纳等职。到了推古天皇朝代,日本与隋朝建立了邦交,随着留学生和留学僧的归国而带来了中国书法。

日本后又崇拜起王羲之来,对日本的书法起了很大影响。到后期的假名书法时开始有了自己的特色,我们将日本书法按八个时代进行介绍,希望大家能通过此对日本书道有个初步的了解。

飞鸟时代书法

据《日本书纪》记载,应神天皇58年,朝鲜百济国使王仁进款《论语》十卷、《千字文》一卷,是汉字传人日本之始(在年代的推定上尚有疑问,故具体年份不详。)。但比它更早的时候,在与中国的交往中已明显知道汉字。王仁的来日,带来了系统的汉字和汉文的典籍,因此是学汉文的真正开始。后来阿直竣、王仁的子孙来日后同化为日本人,作为东西文部住在大和、河内之地,任祭扫、出纳等职。到了推古天皇朝代,日本与隋朝建立了邦交,随着留学生和留学僧的归国而带来了中国书法。但是,百济系的书家似乎在整个飞鸟时代一直被重用。

当时的书法主要有写经、造像铭、墓志、碑文等,但遗品极少。首先应提到的是:圣德太子注释《法华经》的自笔草稿本《法华义疏》四卷。它大约书于615年,当时太子42岁。有楷、行、草三体,运笔急速,字体圆转轻妙,虽模仿六朝书风,但带有一种民族化风格。

造像铭有法隆寺金堂释迦三尊佛光背铭(628),为严整的六朝书体,又略带日本味。法隆寺金堂四天王像佛光背上刻的造像铭,风格粗劲,与西魏时代的写经体相近。碑文中有京都放生院桥寺的字治桥断碑,它记录了646年元兴寺僧道登修造宇冶桥的经过,其厚重书风堪称日本碑文中的杰作。

当时的书法,主要模仿中国六朝书体,由于不甚理解,故带有一种被动的民族化。总的来说,距形成一代书风,还是比较遥远的。

奈良时代书法

奈良时代书法艺术也在隋唐文化的影响下取得飞跃发展。由于遣唐使、留学生带回唐朝书迹,唐代书风广为流行,东晋王羲之书风备受尊重。这一时代的书迹从内容上可分类如下:

佛像铭文、墓志铭、诗书卷、写经等。特别是与当时的佛教政策相呼应,诸大寺设立了写经所,制作纸、笔、墨,进行大规模的写经活动。当时的书法就是由于写经事业的兴盛而发展起来的。

奈良前期日本的写经始于飞鸟时代,据记载,673年川原寺已经开始写经。现存天武14年(686)河内国志贵评(郡的古制)内知识结缘经——《金刚场陀罗尼经》,是日本最早的纪年经。本经书体极为细劲俊秀,存有后世写经中未见的古风,在日本写经中大放异彩。这种书体近似唐朝书家欧阳通风格,堪称天武时期的写经体。在雕塑、工艺美术项目中已述的长谷寺铜板法华说相图,是同期作品,其下边铭文的书体显示出与它极为相近的风格。

除了佛像铭文外,在金石文上还有大量的墓志铭。继《船王后墓志》(668)后,已知有《小野毛人墓志》(677),文林麻吕、威奈大村的两墓志(707)、《下道冠胜母墓志》(708)、《伊福部德足比卖墓志》(710)。著名的石刻碑文为那须国造碑(700)、多胡郡碑(711)。它们与写经体相异,书体更为自然,由于最早在中国书风上加人民族情趣而值得注意。

奈良盛期由于圣武天皇推行兴盛佛教的政策,这一时期的写经事业达到鼎盛。其真迹见于《大般若经》(712)。进入天平时期后,频繁书写浩如烟海的各种佛经,除了法华经、金光明经、华严经、大般若经外,还有圣武天皇劫愿一切经(734)、光明皇后发愿一切经(740、743)、孝谦天皇勒愿一切经(768)等。这些数量众多的写经有一部分流传至今,可供研讨当时的书体。早些时候的书体还残留奈良前期的锐劲笔法,以后表现出典雅的盛唐样式,完成了所谓天平时期的写经体。这一时期的写经代表作还有龙光院和奈良国立博物馆的紫纸金字金光明经,贤愚经等。

正仓院传存的《圣武天皇袁翰杂集》、《光明皇后笔乐毅论》、《杜家立成杂书要略》,是著名的诗书卷,都是摹写王羲之的唐代摹本而成,笔意与写经体通然不同。其中,《光明皇后笔乐毅论》以女性中少见的强劲笔势,显示出当时一代书风。正仓院有名的鸟毛篆书屏风和《东大寺勉物帐》也很有特色,它们的书风与上述诗书卷不同,不拘形式,自由书写。

著名的金石文有:粟原寺三重塔的伏钵铭(715)、药师寺三重塔露盘的擦铭(730)、药师寺佛足石歌碑、小治田安万吕墓志(729)、僧行基墓志(749)残片、石川年足墓志(762)。特别是佛足石歌碑,不仅在书法史上,而且在日本文学史上也有珍贵史料价值。

从水平上看,奈良时代的书法当以诗书卷最为优秀,写经次之,金石文再次之。

平安前期书法

平安前期虽然在奈良时代通过写经接受了唐朝严整的书风,但只有进入平安时代后,这些书风才深入渗透,进而出现学唐朝诸大家书法而自成一家的人。最著名者是所谓“三笔:空海、崭峨天皇、橘逸势,空海和逸势人唐后还驰名中国。

空海的代表性遗品有:写给最澄的《风信帖》(存教王护国寺)、《聋蓄指归》(存金刚峰寺)、《金刚般若经解题》(京都国立博物馆藏)。其书风学王羲之,又脱胎换骨而有和风之兆。崭峨天皇遗有《光定戒牒》(存延历寺)、《李峪百首》(存阳明文库),学空海而另立一派,有帝王之气。桃逸势没有留下可靠的作品,传为逸势笔的御物《伊都内亲王愿文》(宫内厅)也是王羲之风格,但笔法上更有个性。上述“三笔”在日本推广王羲之及唐朝书风,一方面促进了汉字书法的繁荣,一方面造成由奈良末期萌芽的假名书法一时间消声匿迹。

其他重要书法家首屈最澄,他写给空海的《隔帖》(奈良国立博物馆),是表明其清廉人格的杰作。

三笔之后,日本书法在平安后期走向和祥化。

平安后期书法

平安后期确立了和样书风,改变了以前仅仅受中国书风的历史,出现永远作为法书典范而被崇仰的作品。在汉字世界,被誉为“三迹”的书家探索和样化之路;在假名世界,出现连绵流丽的假名书风。三迹指小野道风、藤原佐理、藤原行成三人。

小野道风(894~966)是最早推进和样化的书家。作为他的代表作而知名的《屏风土代》(御物),是928年他35岁时为在宫廷屏风写大江朝纲的诗而作的草稿,其书风是在王羲之风格的书体上增加圆味。他还留有《三体白氏诗卷》(正木家)、《玉泉帖》(御物)。

藤原佐理(944~998)继道风之后开创独自境地。代表遗作《离洛帖》,是他47岁时的信,在被任命大宰大战赴九州途中寄发春宫权太夫藤原诚信。书风相对道风之圆滑而呈现明显的锐角,具有个性。他25岁时的书迹《诗怀纸》也很知名。

藤原行成(972~1027)被誉为当时最有成就的书家。他的确切笔迹已知有:47岁时的《白氏诗卷》(东京国立博物馆)和约49岁时的信。书风平稳圆润,格调很高。道风的书法虽有意识改变王羲之书风,但失之生硬;佐理的书法虽追求个性,但失之安雅;行成的书法有成熟的和风感,运笔的轨迹平稳曲折,合乎观者的心情。三迹之中,行成最受推崇的理由也在此。

三迹之后,平等院凤凰堂廓色纸形书(1053),据说是当时名手源兼行手笔,然无确证,它与程式化的写经文字不同,无疑出自著名书家之手。

从11世纪末期起,先后出现行成之孙藤原伊房(1030~1096)和伊房之孙藤原定信(1089~1151)。他们追求疾速锐劲书风,并使这种书风推广。

在平家纳经(1164)中也出现同样的书风。但在12世纪,却是藤原忠通(1097~1164)的书风流行。较之行成的书风,他采取直线的结体稍微加强,运零更为疾速。由忠通创始约法性寺派在12世纪末13世纪初的书法领域占主流地位。

比汉字世界更加走向和样化的,是假名书道。草假名是万叶假名的简化,从汉字的草体和笔记体的简体中脱颖而逐渐成形。最初是一字一字分离书写的独草体,从10世纪起则是连续数字书写的连绵体,与料纸之美相对应,建立起雅致的书风。从藤原定家(1162~1241)忠实模写纪贯之书的《土佐日记》看,字体接近今天的平假名,可以窥见连绵体的早期书风。《土佐日记》著于承平五年(935),作为假名书法发展的早期资料而引为珍品。《秋蔽帖》(东京国立博物馆)通过万叶假名记录48首古歌,从某种意上说是将汉字写成假名书法的风格。11世纪的遗作有被称为《高野切》的《古今和歌集》抄本,是假名书法的典范。

到了12世纪,遗例增多,京都西本愿寺《三十六人集》是其中著名的大部头,至今可区别20人的笔迹,显示出当时的假名书法大势。《源氏物语绘卷》的文字书法也是当时的遗例之一,而且还并立着正宗的古样和创意的新样两种风格。至12世纪后半期,出现属于法性寺派的假名书法,《伴大纳言绘卷》文字书法是其一例。

随着假名文字的发展,料纸的装饰也追求尽善尽美,有的赌云母或刷云母,有的蜡染。西本愿寺《三十六人集》答集了料纸装饰的所有技法。由金银泥构成的折枝纹样最为流行,还有意使色纸断裂而留白,或将色彩重叠拼贴,以造成不同的装饰效果。《平家纳经》多用金银,与地色相适应,用石绿、石青、朱砂三色浓淡相映地书写文字,书法完全与料纸装饰融为一体。《平家纳经》无论在书法、料纸、卷轴、卷头、题签上都凝聚着意匠,达到装饰艺术的极致。

镰仓时代书法

镰仓时代书法大体上分为和样与唐样两大类。

在和样书法上,镰仓初期仍流行藤原忠通创始的书风——法性寺派,以《熊野怀纸》为最。《熊野怀纸》是厉鸟羽天皇去熊野三山参拜途中开和歌会,并书写自己咏歌的怀纸,现存1200年和1201年两度和歌会的怀纸。其中包含后鸟羽天皇、寂莲、藤原家隆、藤原雅经、藤原定家等当时歌人或书家之类文化名流的笔迹,但大致不出法性寺派。即使是有个性的定家书风、被作为后京极派始祖的后京极良经书风,也不脱法性寺派察臼。既抑扬顿挫又具有锐劲和力度的书风,以承久之变为界而消声匿迹,稳重的书风支配书坛。后京报良经之子藤原教家、定家之子为家的书法,比起他们的父亲来明显稳重柔和。代表这种倾向的是伏见天皇的书法,它学习藤原佐野、藤原行成,字形严整中见出平稳之趣。伏见天皇之子尊圆亲王,向世尊寺行伊学书。他的书风源于平安末期以来的世尊寺派,不仅深受当时喜爱,而且被称为青莲院派而成为后代的御家派之源。

与传统的和样书法相对,兴起了受到中国宋代书风影响的唐样书法。中国从唐末起便针对恪守东晋王羲之书风的保守倾向,出现创造独自书风的新动向。至北宋,涌现出蔡襄、苏轼、黄庭坚、米世四大家,建立注重精神表现的逸格书风。其中,黄庭坚对样学素养很深,其气魄锐劲的书风广为禅僧喜爱。1178年,明廉荣西写的誓愿寺《孟兰盆一品经缘起》,已经强烈透露出黄庭坚书风的影响。接着由中国归日的掉僧俊苗在1219年写的《造泉涌寺劝缘疏》也同样接受了黄庭坚的书风。其他的由宋归日僧如圆尔辨圆、希玄道元等也同样留有宋式书风。到了13世纪中叶,兰溪道隆、兀庭普宁、子元祖元等宋僧来日,将禅宗真正传播到日本,宋风书风开始在日本样林普及。在禅宗界,师父的印可状与顶相一起作为传法的凭证深受重视,这些书迹至后世引为珍贵。来日宋僧中,兰溪道隆向深得米劳笔法的南宋张即之学习,格调高雅。日本禅僧在访问中国时也从中国带回大量的师父墨迹。尤其是大灯国师的笔迹显示出出类拔萃的笔力。这种宋样笔法仅限于样林,没有普及到一般民众。进入14世纪后,天皇归依样僧,接受样林书法的影响,于是折衷了和样与唐样,建立所谓哀翰祥。深深归依大灯国师的后醍醐天皇的笔迹是其典型。

室町时代书法

室町时代是书法史上最沉滞的时代。在和样书法方面,由于文化中心由公家向武家转移而失去社会基础,停留于前代荣耀的世尊寺派和青莲院派的末流上,出现流派繁芜的局面,但都墨守陈规,书法本身的艺术性低劣,如:后圆融院的政笔派、飞鸟井雅亲(1417~1490)的飞鸟井派、饭尾宗抵(1421~1502)的宗抵派、雅亲之弟雅康(1436~1508)的二乐派、后柏原天皇的后柏原院派、牡丹花肖柏(1445~1527)的智派、三条西实隆(1455~1537)的三条派、山崎宗鉴(1465~1553)的宗鉴派、等等。

唐样书法继承前代而盛行于样林间,但随着禅宗的世俗化,书法也衰微。义堂周信(1324~1388)、绝海中津(1336~1405)的墨迹尚有赏幌之处。以后则变成抄本式程式,在诗画轴的赞上还留有许多书作,被称为五山派,包括玉畸梵芳、仲方圆伊(1354~1413)、愚极礼才(1373~1452)、江西龙派(1375~1446)、心田清播(1375~1447)、丝云等连(1389~1470)等人。应仁之乱后,出现反映时代的狂逸体,值得注意。一休宗纯(1394~1481〉、了庭桂梧(1424~1514)的书作独树一帜,特别是一休的墨迹,笔法狂放,不拘一格。

桃山时代书法

在桃山时代美术的诸领域中,只有书法是迟缓地从前代的沉滞中摆脱出来。在16世纪后半期,仍然在沿袭程式化的青莲院派。唯有丰臣秀吉书状中不拘形式的自由风格,与桃山人开放的心胸相适应。进入17世纪后,古典复兴的风气在以官廷为中心的文化人中兴起,使书坛萌发了新动向。

宫廷的近卫信尹(1565~1614)是这种动向的代表。他是乙太政大臣近卫前久之子,性格豪爽,其书法初学青莲院派,以后转习宋代强劲书风,在和样中融合样宗风味,推出奔放的男性书风,与桃山风气如出一辙。初满山屏风、伊吕波屏风(京都禅林寺)、与后阳成天皇、父前久合作的《新选朗咏集》(京都阳明文库)上,充分体现了他有个性的书风特征。

本阿弥光悦既是书法家,也是画家、工艺师,活跃于桃山末、江户初,给当时的和样书法吹入新风。

江户时代书法

在早期,本阿弥光悦、松花堂昭乘给和样带来新生命;中期以后,吸收明朝书风的唐样迅速普及;幕末,产生良宽的清纯书风。但从整体上看,很少推出有价值的作品以取代古代和中世的典范作品,也许应该在向民众广泛普及这一点上,寻找该时代书法的意义。

早期进入17世纪后,书法领域出现古典复兴的新风气,产生近卫信尹的男性书风。与信尹并立的知名书法家是本阿弥光悦,他作为书家而活跃的年代是17世纪初,即他的晚年。光悦在倾慕前代书风的同时,吸收宋朝书风的要旨,推出富有顿挫和浓淡变化、从而产生丰丽量感的独特装饰书风。其书风之美,在宗达作金银泥底绘的《四季草花下绘和歌卷》(翻山纪念馆)、《鹿下绘和歌卷》(热海美术馆等地)上发挥得淋漓尽致。

松花堂昭乘(1584~1639)在绘画领域也有非凡的才能,作为书家则倾慕空海,推出堪称新大师派的书风,又对程式化的青莲院派注入新生命力,开创沈本派。他的书风形体整然,淬厚近人。信尹、光悦和昭乘因都活跃于宽永年间,且成就各—而影响相当,遂并称宽永三笔。

进入中期后,和样书法再度出现停顿状况。仅有近卫家熙(1667~1736)深入研究和汉古书迹,被誉为“稀世善书者”。但他的本领在于临书,缺乏创造性。继承青莲院派的御家派和样书法,被采用为幕府的公文书体,广泛普及民间,但因过于强调实用,致使缺乏艺术性。

中国书风系统在江户早期,仅仅沿袭前代的五山样,唯有武家出身的文人石川丈山(1583~1672)的隶书值得注意。进人中期后,以明朝灭亡为机缘来日的隐元(1592~1673)、木庵(1611~1684)、即非(1616~1671)等黄梁僧人和儒学家朱舜水(1600~1682),介绍了明朝书风,被称为唐祥的新书风,在知识人士中开始流行。唐样这一用语,广义上有时指全部中国书风,但一般指江户中期开始的这一新书风。在唐祥书家中,首先应提到的是北岛雪山(?~1697)。他原为熊本的藩医,曾在长崎向黄梁僧学书,又从清人俞立德处接受明朝文徽明的书法,从而推出格调高雅的书风。毯的书风又为细井广泽(1658~1735)继承。此外,著名儒者荻生徂来(1666~1728)的奔放草书,学者兼政治家新井白石(1637~1725)的秀润行书和楷书,堪称江户中期唐样书法的代表。

进入后期以来,唐样书法与文人画同时渗透到各地崇拜中国文化的知识人中间,出现多样的发展。他们不仅研究明朝书法,而且远溯晋唐未书风进行广泛研究。著名汉文学家、历史学家赖山阳(1780~1832)的书法充满才气。江户的龟田鹏斋(1752~1826)的书风有奇趣。江户的市河米庭(1779~1858)、卷菱湖(1777~1843)、京都的贯名海屋(1778~1863)被称为慕末三笔,他们有系统地研究了中国的各种古今法书而自成一家,门下聚集着众多弟子。比如晚年的市河米庵,据说拥有包括大名、僧倡在内的门人达5000人之多。由此可以窥见唐样书法在幕末的流行。

但是,比这些儒者书家更受推崇的,是三位僧人书家:寂严(1702~1771)、慈云(1718~1804)、良宽(1757~1831)。他们分别是备中、河内、越后的有名僧人,其书风与职业书家不同,都是为了自娱而挥写的,笔法不拘形式,清高脱俗。其中最著名的良宽是神官之子,约22岁出家,在备中玉岛圆通寺僧国仙指导下修样,还出游于四国、九州。38岁顷归里,以后定居越后,终生处于“多逸话、超世俗”的生活中。他还是有名的歌人。在书法上,他以自由的态度吸收了日本和中国的古代法书精粹,包括传为道风的《秋蔽帖》和唐代怀素的《自叙帖》,推出充满清淡之美的独特书风。这种无为而感到人间温情的书风,作为他生活和人格的反映,吸引了众多追随者。

作为文人画家而著名的池大雅,也酷好书法,其脱俗的风格,与这些僧人书风相近。他的书法从明朝书风出发,可以说屋于唐样,但其大度的性格也充分反映在书风上,既根底扎实,又变幻自如、个性强烈,在当时文人书法中堪称逸格。

禅僧白隐的超技法破格书风,也与其画风一样以特异的精神近来引起重视。 (佚名)

嵯峨天皇《光定戒牒》

《光定戒牒》是嵯峨天皇于弘仁十四年(823)为最澄的弟子光定(779—857)书写的受戒证明书。这幅宸翰将欧阳询的楷书和空海大师的行草书巧妙地交织在一起,体现了他对欧阳询书法的仰慕和空海书风对他的强烈影响。其书笔力遒劲,具有从容不迫的王者之风。天皇赐与光定戒牒一事,在《帝王编年记》和光定所著的《传述一心戒文》一书中均有记载。此卷现在北睿山延历寺敕封秘藏。据说使用的纸张与王羲之《丧乱帖》和光明皇后的《乐毅论》一样,是当时最珍贵的纵帘纸。

嵯峨天皇(786-842),大同四年(809)嵯峨天皇即位。在日本文化史上,嵯峨天皇的时代被称为弘仁时代。嵯峨天皇作为弘仁时代的最高权威,积极地推进新文化政策。他虽然未曾来过大唐帝国亲自感受盛唐文化的繁荣,但他对晋唐文化艺术的崇尚与倾倒,却是有口皆碑的。嵯峨天皇即位不久,即着手奖励兴办文教事业,设立藏人所,设置检非违使,制定弘仁格式,即改订律令,补充法典及实施细则。弘仁十年(819)下诏书令全面开展唐风化,于是,服饰、位记、宫廷诸门额等一切都改为唐风。可以说,弘仁时代,是中国文化备受推崇的年代。

众所周知,唐代是中国古典诗歌的黄金时代。先有初唐四杰(卢照邻、骆宾王、王勃、杨炯)崛起,英姿逸发的天才诗人们锐意创新,改革文风;接着李白汲取楚辞和乐府的营养,创造了独特的浪漫主义的诗风;杜甫以其高度的爱国主义精神,远大的政治抱负和鲜明的时代色彩,成为我国文学史上伟大的现实主义诗人。李白和杜甫是诗歌创作上划时代的两座高峰。盛唐时代又涌现出以孟浩然、王维为代表的山水田园诗派和边塞诗人高适,岑参和王昌龄。风气所及,日本朝野上下无不竟以学习中国诗文为荣。

在诗文方面,奈良时代出现了日本最初的汉诗集——《怀风藻》。与此同时,集日本古代和歌之大成、被誉为“日本诗经”的《万叶集》也问世了,这是日本文学史上第一部优秀的抒情诗集。至平安时代初期,由于日本对中国文化的长期汲取和融合,开始结出丰硕的成果。嵯峨天皇的弘仁时代,出现了大量的汉文著作和以汉文形式编纂的书籍。

贵族文坛完全沉浸在汉诗文的热潮之中。

这个时期,《凌云集》、《文华秀丽集》、《经国集》三部敕撰的汉诗集相继应运而生,达到了空前的高度。

嵯峨天皇的传世之作,以《光定戒牒》、《哭澄上人诗》、《李峤杂咏残卷》最负盛名。

橘逸势《伊都内亲王愿文》

这是天长十年(833)橘逸势为桓武天皇的第八皇女伊都内亲王遵照母亲藤原平子的遗言,将垦田十六町(一町等于三千坪,约9930平方米)、庄一处,作为香灯读经料捐献给山阶寺(现为兴福寺)而书写的祈祷文。端庄豪迈、遒劲雄浑的笔致,自由奔放、抑扬缓急的韵律,字里行间无不浸透着晋人王羲之书法的骨格,同时又令人强烈地感受到积极摄取大唐新时代书风的气息。卷尾处,用不同的笔法书写“伊都”二小字,这恐怕是内亲王自己的署名。书面纸上,有二十五处押有上下交错的朱文手印。这也许是内亲王情感表达的特殊方式。对橘逸势书法的评价,据《文德实录》载:“犹妙隶书,宫门榜题,手迹见在。”

此外,据传兴福寺《南园堂铜灯铭》也是他的书法。在空海的《三十帖册子》里边,也有橘逸势的作品混入其中。

橘逸势(?-842),左大臣橘诸兄的曾孙。如前所述,在延历二十二年(804)曾与空海、最澄一起渡海入唐留学。在平安三笔之中,他的官位最低,能侪身于其中,与空海、嵯峨天皇相比肩,可见他的书道造诣不同凡响。他在唐留学期间,潜心研究李北海和柳宗元的学问,其深厚的汉学修养和风流倜傥的性格,与唐代文人雅士毫无二致。非凡的才能令唐人惊叹,被亲切地称为“橘秀才”。

日本平城天皇大同元年(806)八月,橘逸势又与空海一道搭乘遣唐使判官高阶远成的船返回日本。归国后,他不像空海和最澄那样活跃和得到天皇的重用,等待他的是由其性格所带来的悲剧。《续日本后记》对他性格的评价是:“放诞,不拘细节。”承和七年(840)他被任命为但马权守之职。三年后,因"承和之变"而卷入了围绕皇位继承问题展开的政治斗争的漩涡,遂以谋反罪流放到伊豆半岛。八月十三日,在遣送的途中,病人膏盲的他带着莫须有的罪名和怀才不遇的遗憾,病死在远江国的板筑客栈里。据说他的女儿在他流配伊始,便日夜兼程地跟随其后。父亲死后,她削发为尼,在墓地前建庵守尸。或许女儿妙沙尼的孝心感动了上苍,嘉祥三年(850)得以归葬故里,为五位下。

仁寿三年(853)文德天皇为他恢复了名誉和橘氏本姓,并追赠从四位下的品位。

关于橘逸势的书法,唯有《伊都内亲王愿文》是公认的传世代表作。

空海《三十帖册子》,纸本墨书,14.O x 14.0cm。京都仁和寺藏。

《三十帖册子》是空海对从唐请来的金刚、胎藏两部经论所作的研究笔记,全部三十帖装帧成一册,故而得名。据说其中也有三笔之一,与空海一起入唐的留学生橘逸势的亲笔书作。此帖被推断为空海在唐期间的作品,是继《聋瞽指归》之后的早期力作,创作时大约三十二岁。此时的中国正是书法家欧阳询、虞世南、褚遂良等大家辈出的时代,颜真卿去世不过百年,柳公权还是一个二十七岁的青年。在这样的大文化背景下,空海深受影响并努力把唐风融入到自己的书创作实践之中,个人的风格已初见端倪。根据舟桥秀贤所作的《弘法大师书流系图》,可知空海的脉系为:“蔡邕一蔡琰一卫夫人一王旷一王羲之一王献之……智永一虞世南……徐浩-徐(王寿)-韩方明一空海一嵯峨天皇。”此图写明韩方明是空海的书法老师。韩方明曾著有《授笔要说》一篇,收录在宋陈思编纂的《书苑菁华》一书中。在《遍照发挥性灵集》卷三“敕赐屏风书了即献表并诗”一文中,空海写道:“空海,尝遇解书先生,略闻口诀。”这里的解书先生即指韩方明,口诀或是指他的《授笔要说》。总之,入唐留学求法对空海而言,可以说是他人生的一大转机。

空海(774-835),宝龟五年(774)六月十五日生于赞岐国多度郡弘田乡,自幼有神童之美誉,乳名真鱼,父佐伯直田公。十五岁时随舅父阿刀大足学习汉文文章、史传和儒家经典(阿刀大足是桓武天皇的皇子伊予亲王的老师)。空海十八岁时入京都大学辽明经科研修儒学,从而打下了汉学修养的坚实基础。由于佛教兴味的驱使,中途退学,到深山密林中苦修“忏悔”之法。游历大泷岳、室户崎等地,遁入原始密教世界之中。二十四岁时著有《三教指归》,可谓皈依佛教的宣言书。在此书中,空海就儒、释、道三教相互比较优劣,认为孔子的儒教是俗世之微风,老子的道教乃神仙之小术、,唯有释迦的佛教才是不二的法门。

为了解明深奥的佛教教义,掌握普渡众生的佛教真谛,于是立志入唐求法。延历二十三年(804)七月,空海终于如愿以偿,他得到桓武天皇的特别恩准,与最澄、菅原清公以及留学生橘逸势一起搭乘遣唐大使葛原野麻吕的船渡海入唐,时年三十一岁。

此时唐朝佛教宗派较为盛行的有天台宗、华严宗、禅宗和密教。空海抵达长安后,以极大的热情遍访各地高僧,如饥似渴地汲取文化知识。八零五年,投拜长安青龙寺真言宗七祖惠果(746—805)的门下。惠果作为不空高僧的传人,曾为唐代宗、德宗、顺宗三帝授过灌顶仪式,在密教宗派中享有崇高的声望。这位才华横溢且来自东瀛的出家人,惠果对他厚爱有加,为他授胎藏界、金刚界灌顶,接受密教的洗礼,并赠他以“第八祖遍照金刚”的法号,从而使空海获得了密教正宗嫡传的最高荣誉,其意义之深远,及师生情意之深厚可想而知。空海入唐时间一年有半,在八零五年十二月,惠果圆寂。在弥留之际,惠果赠空海《金刚顶经》及其他密教典籍、法器等,并嘱咐他:“早归乡土,以奉国家,流布天下,增苍生福……”于是,日本平城天皇大同元年(806)八月,空海艺业学成,又与留学生橘逸势一道,搭乘遣唐使判官高阶远成的船回归日本。

空海归国后,将从中国带来的大量新译佛经、密教经典、法器目录和奏表献给平城天皇,受到天皇的极大赏识,并恩准在京都北部的高野山寺创设灌顶法坛,众多的僧人在此接受灌顶。弘仁二年(811)六月,空海又将从中国带回的大量物品献上给嵯峨天皇,其中除佛教经典外,还有《欧阳询真迹》、《大王诸舍帖》、《不空三藏碑》及其他诗文集等。空海擅长诗文,深谙书画之理。由于文事兴味相投,天皇常召请他人宫,切磋书艺,清谈唐风志向,彼此建立的深厚友谊介于师友之间。弘仁十四年(823)正月,嵯峨天皇把位于京都的东寺赐与空海作为真言宗的根本道场,从而奠定了空海在日本密教中的领袖地位。空海成为日本真言宗的缔造者,与嵯峨天皇对他的赏识与支持是分不开的,真言宗也因此作为一个独立的教派而活跃于日本的佛教界。

空海的书法,公认为真迹的有如下几种:入唐前的《聋瞽指归》;在唐期间的《三十帖册子》;归回日本后的《风信帖》、《灌顶历名》、《金刚般若经》、《崔子玉座右铭》、《真言七祖像赞并行状文》等。

最澄《久隔帖》,弘仁十四年(813)作,纸本墨书,29.2 x 55.2cm。奈良国立博物馆藏。

《久隔帖》是他最负盛名的书法代表作,也是他唯一传世的亲笔书信,是他致高雄山寺在空海门下修行的弟子泰范的手书。因开始有“久隔清音云云”而得此名,作此帖时最澄四十七岁,空海四十岁。空海曾作“中寿感兴诗”(收录在《性灵集》卷三)赠给最澄,最澄因其中有“一百二十礼佛”、“方圆图”及“注义”等出处不太明了,无法复信给空海,因此委托弟子泰范了解个中大意以便唱和。最澄的书法,在一股轻妙的笔致之中,令人感受到一种温雅清澄的高尚品格,同时也透露出受王羲之《集字圣教序》书风影响的痕迹。

最澄《羯磨金刚经目录》,弘仁二年(811)作,纸本墨书,27.9 x 37.0cm。滋贺延历寺藏。

《羯磨金刚目录》,是最澄在从中国大唐带回的众多的“请来品”中,将密教法具、文书经典及六十六种宝物奉纳给比睿山止观院及镇国道场时而写的登记目录。因卷尾有“弘仁二年(811)七月十七日最澄永纳”的识语,可推断是最澄四十五岁时的笔迹。此卷笔法显得极为自然圆浑,随意之中又有严谨认真的态度。

最澄(767-822),神护景云元年(767)生于近江国滋贺郡古市乡,父三津首百枝.最澄幼名广野,十二岁时随近江国的行表国师出京,延历二年(782)得度,二年后,在东大寺受具足戒。在比睿山修行达十年之久,其影响力才逐渐为世人所知晓。延历十六年(797)被选为内供奉十禅师之一,开设《法华经》讲坛,以在日本创立天台法华宗为己任。如前所述,受桓武天皇的恩赐,于延历二十三年作为遣唐使的一员与空海、橘逸势一起东渡大唐。他在唐虽只有短暂的八个月时间,却取得了丰硕的成果。他从浙江省天台山修禅寺座主道邃受大乘圆顿戒,从佛陇寺的行满入天台法华宗的法门,并得到天台教籍八十二卷及众多经典。延历二十四年(805)五月,最澄搭乘遣唐使的船回国。最澄向桓武天皇献上从中国带回的大量的佛教经典章疏,《金字金刚经》、《金字妙法莲华经》及图像、法器等。天皇对最澄所提出的“守护国家,利乐众生”的思想,也大加赞赏。敕在京都北面的高雄山寺设立法坛,创立天台法华宗,为诸寺高僧受戒传法。弘仁十三年(822)六月四日,因病人寂于比睿山中道院,时年五十六岁。如前所述,嵯峨天皇曾作言律诗《哭澄上人诗》来悼念最澄。清和天皇贞观六年(864),即在最澄死后的四十五年,被赐与“传教大师”的谥号。

最澄有关佛教及绘画方面的著述颇多。在宗教领域他与空海并称:空海为真言宗密教的领袖,最澄则是天台宗开山的祖师。最澄传世的书法有《久隔帖》、《羯磨金刚目录》等。

最澄与空海作为一起入唐的留学僧,共同的理想和事业的追求使得他们成为知己,两个人之间的书信往来,不仅成为宗教界有价值的史料,也成为日本书道史的重要篇章。最澄开山的天台宗与空海所创立的真言宗并驾齐驱,成为平安时代日本佛教界最有影响力的两大派别。

小野道风《玉泉帖》

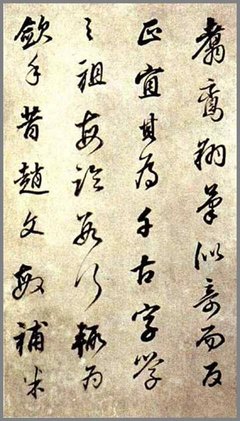

因首行有“玉泉南涧花奇怪……”而得此名。全文由四枚楮纸组成。书写的内容是从白氏文集卷六十四中精选出四首,楷书、行书、草书相互交织在一起,浓淡乾湿、大小错落、极尽变化,酿出浑然一体的调美。书风自由奔放,就道风自身而言也是会心之作,从中可以感知他对王羲之书法的继承并非停留在简单模仿的层面上。所谓“再生”,指的正是他的创造。他对空海的借鉴和对唐怀素《自叙帖》笔法点画的参照,无不说明了他的革新精神。在卷末自跋中他写道:“以是不可为褒贬缘,非例体。”这或许是他树立的新书风。

小野道风(894-966),太宰大贰葛弦之子,祖父为平安初期著名学者、汉诗人小野篁(802—852)。根据《古事记》和《新撰姓氏录》、《小野氏图》、《图系纂要》等书籍记载,得知小野道风是推古天皇十五年(607)派遣的遣隋使小野妹子的后裔。延喜二十年(920)因善书法而被选人藏人所,历任少内记、内藏权助、右卫门佐、木工头至内藏权头,叙正四位下之职。日本书道史上,继平安初期活跃于书坛的三笔——空海、嵯峨天皇、橘逸势之后,时隔百年小野道风又隆重登场了。据《天德三年八月十六日对诗行事略记》载:“木工头小野道风者,能书之绝妙也。羲之再生。”可以说,小野道风是以专业书道家的身份了此一生的,其书风风靡一世,走红醍醐、村上、朱雀三朝。小野道风的书风正是在强调国风化的热浪中产生的。他作为“三迹”杰出的代表,其书风标志着“和样”书法的确立。他接受王羲之书法字体中坚实的构筑美,以求格调高古;运用蜿蜒丰润的笔致,重笔和淡墨的参差变化,以增强节奏韵律的跳跃,形成了区别于他人的独特书风。

现存道风的遗品有:(1)《玉泉帖》一卷,宫内厅藏;(2)《三体白氏诗卷》一卷,正木美术馆藏;(3)《屏风土代》一卷,宫内厅藏;(4)《智证大师谥号敕书》一卷,东京国立博物馆藏;(5)《常乐里闲居诗》一卷,前田育德会藏;(6)《白氏文集卷四》一幅,本间美术馆藏;(7)《白氏文集卷四》一幅,春敬纪念书道文库藏。

藤原佐理《诗怀纸》

这是日本现存最古的诗怀纸。日本怀纸的书式和中国的册页差不多,是诗人在诗会或歌会中将自咏诗书写在短册或卷轴上,所谓“怀纸”也许就有不能忘怀这一美好时光的含意。这篇诗怀纸有佐理的署名“右近权少将佐理”,可知书写时间是在康保三年(966)正月至安和二年(969)十月之间。据《日本纪略》安和二年三月十四日条记载:“太政大臣移座花下,赋一绝,隔水花光合。”此篇第一行清楚地写着:“暮春,同赋隔水花光合,应教一首。”诗歌会的主持者即是他的祖父藤原实赖,诗会上汉诗和和歌可以自由选择,佐理选择了汉诗。由此可以断定此卷是佐理二十六岁时在特定的场合下书写的作品。通幅气韵生动,笔法精熟,其间也可窥出学习道风的痕迹。

藤原佐理《头辩帖》

《头辩帖》被认为是佐理五十五岁时的笔迹。长德三年(996)四月五日他被任命为太皇太后宫权大夫,翌年正月二十五日兼任兵部卿。此帖可能是他再度归还京都之后的作品。中锋用笔,圆润遒劲,因墨色浓淡干湿极尽变化,故而大大地增强了节奏跳跃的旋律感。

藤原佐理《离洛帖》,正历二年 (991)作,纸本墨书,30.6x 62.4cm。东京〔々帛〕山纪念馆藏。

《离洛帖》是他的书信中最精彩的一篇,写此信时年四十八岁。正历二年(991)正月二十七日,佐理被任命为大宰大〔々式〕之职。然而在赴任的途中,行至长门国赤间泊(今山口界下关市)才想起,临行前忘记了向摄政大臣藤原道隆致就任演说了。这是非常失态的事情,只好在旅途中寄信给道隆的从兄弟春宫权大夫诚信以检讨自己的失。这件作品富于生气与变化,笔势雄劲大胆,如天马行空,纵横恣肆,其力量与韵律感无不得到尽情的发挥。

藤原佐理(944-998),在日本书道史上,继平安初期的“三笔”之后,藤原佐理(944-998)与小野道风和藤原行成一起并称为“三迹”。小野道风开创的和样书风,又被佐理继承、发扬光大,使草书的线条更洗练柔润且富有弹性,颇似假名那样连绵游丝的笔法穿梭其间,显得格外生动且变化莫测。

佐理的父亲敦敏,为正五位下左近少将。母亲为正四位下宫内卿藤原元名之女。佐理四岁时,他的父亲以三十六岁之英年早逝。此后,全靠祖父实赖抚养。实赖官至摄政太政大臣。佐理的曾祖父藤原忠平为关白太政大臣。由此可见,佐理生长在一个门庭显赫的贵族家庭之中。佐理在其祖父实赖强有力的庇护下,官位晋升顺利,天德四年(960)当其十七岁时就任近卫将监之职。应和元年(961)正月二十八日,十八岁的佐理和六十八岁的内藏权头小野道风二大能书家初次在清凉殿晤面,共同为殿内的殿舍和门额挥毫题字。这之于道风,是书道生涯中最后一次的壮举,而作为佐理,却是他的书法崭露头角的第一次亮相。天元、正历年间,佐理官至正三位参议兵部卿。在他二十五岁时,祖父实赖辞去太政大臣之职,书写上表文这一得天独厚的殊荣无疑非佐理莫属。从此,他以著名能书家之盛名饮誉书坛。安和元年(968)为正五位下,二年后进藏人、右中弁之职。翌年天禄元年,作为佐理唯一的强有力的支持者摄政大臣实赖辞世,不过此时佐理早已确立了能书家的地位。贞元二年为正四位下,翌年三十五岁时出任参议,列席于公卿之间。继而,历任赞岐守、伊予权守、勘解由长官、美作守等职。永观二年(984)提升为从三位。永祚二年(990)为兵部卿,正历二年(991)正月任大宰大,又兼任皇后宫权大夫,翌年进正三位。长德四年(998)五十五岁时走完了人生最后的旅程。

现存佐理的遗墨有:(1)《诗怀纸》一幅,香川县教育委员会藏;(2)《恩命帖》一卷,宫内厅藏;(3)《女车帖》一幅,春敬纪念书道文库藏;(4)《去夏帖》一幅,个人藏;(5)《离洛帖》一幅,〔昌〕山纪念馆藏;(6)《头辩帖》一幅,个人藏;(7)《书状断简》一页,阳明文库藏。

御堂关白道长(966-1027)所著的《大镜》一书,主要内容是以藤原氏家族的荣华史为中心的历史逸事,书中对佐理的评价是性格懈怠,因常喝酒致烂醉,故有“如泥人”的绰号。从当时的公卿日记及实录来看,这也是时人对他的普遍评价。因此,我们在他的书信中几乎都可以看到他自责、致歉、谢罪的陈述。因嗜酒成癖,饮酒后又醉如泥人,耽误了许多要事,所以酒醒后往往要做一番检讨,真是一个不可思议的人。不过,幸好有这些过失,否则我们今日就很难领略到如此精彩的书法了。

藤原行成《白氏诗卷》

《白氏诗卷》是行成书法的代表作,书写的是中唐诗人白居易(772-846)的八首诗,此时行成四卜七岁。从这篇行书中可以体察出其由临习王羲之书法而来的深厚根基,及对小野道风所开创的和样书风的追求与倾倒。笔画的精微处似乎可达神经末梢。匀整的字形,优雅掩丽的书风,更可窥出行成温和稳建的性格。我们从行成的日记《权记》长保五年(1003)十一月二十五日的记事中可以知道,他在幽梦中与小野道风相遇并得到其书法的传授,由此吐露出他对道风无限憧憬的心情。

藤原行成《本能寺切》

这是行成书写的小野篁(野相公,802-852)、菅原道真(菅丞相,845-903)、纪长谷雄(纪纳言,85l-912)三人诗句的断简。这三位诗人的才能倍受时人敬佩,这部断简收录在《本朝文粹》一书中。此书的编作者为藤原明衡,成书的年代被推定为长历(1037-1040)至宽德(1044-1046)年间,即在行成去世后(1027)才编成的,由此可见行成是根据其他诗集来书写的。书风大抵与前面的白氏诗卷相同,笔法娴熟谨严,潇洒明快的书风,构成了行成书法的特质。

藤原行成(972-1027),藤原行成是当时的右近卫少将义孝之子,曾祖是摄政藤原伊尹。行成也是摄政家藤原氏家族的一员。伊尹(924-972)作为摄政太政大臣,是一位掌握宫廷权力的实力派人物,然而遗憾的是在行成出生那年的年底,伊尹便遁入他界。而在行成三岁的时候,他的父亲义孝也因病辞逝,时年不过二十一岁。行成只能靠外曾祖父源保光抚养。行成是在保光的桃园宅邸长大成人的。作为“三迹”中的一员,他的书法被称之为’权迹。在行成出生的那年,二十九岁的参议并兼任藏人头之职的佐理刚刚晋升为左中弁,而道风已去世六年,从而行成和道风两位大师终生无缘相识。永观二年(984)叙从五位下,行成由此踏上了仕途。宽和元年(985)行成桩任命为侍从。长德元年(995)因源俊贤(960-1027)的推举,晋升为藏人头、左中弁,继而为备前守,兼任大和权守之职。长保三年(1001),年方三十岁的行成就已经身肩参议要职了,虽在幼年时经历过祖父和父亲相继而去这一家庭中的悲剧,但行成是在保光的庇护下成长的,加上他沮厚的性格和宽宏雅量,使得他比起三迹中的其他两逾——道风和佐理来,官运通达得多了。宽弘六年(1009)为权中纳言,宽仁三年(1019)任太宰权帅,翌年提攉为权大纳言。万寿四年(1027)十二月因病急逝,享年五十六岁。

行成的书法活动,可根据他的日记《权记》(传存正历二年至宽弘八年)来进行考察。长保三年(1001)七月,二十九岁的行成为内里殿舍诸门挥毫题字,是关于他书法活动的最初记录。长保五年七月,题额新建的紫宸殿、承明门、仙华门;十月,题字世尊寺;宽弘二年(1005)挥毫题写净妙寺。美福门及法性寺的南门、北野宫的大学寮等。宽仁元年(1017)题写兴福寺的龙华树院(现存东京国立博物馆)等等,不胜枚举.此外,还写了大量的佛事供养愿文、屏风色纸等。

现存的遗墨有:(1)《白氏诗卷》一卷,东京国立博物馆藏;(2)《本能寺切》一卷,本能寺藏;(3)《书状》一幅,个人藏;(4)《陈定定文案》一卷,个人藏;(5)《诗稿》十页,个人藏;(6)《后嵯峨院本白氏诗卷》一卷,正木美术馆藏。此外,行成还有王羲之尺牍临本,《诗怀纸》、《四言八句偈》、《古文孝经·孔子传》等,以及草假名风格的和汉朗咏集、色纸、集切等诸多样式的书法。

从传存下来的行成的墨迹中可以看出,其书风富有洗练、均衡及中和之美,点画粗壮处显得富有充实感,内含筋骨,纤细处笔致精到入微,格调高古,后世称之为“权迹”。可以说,和样书风由小野道风始见萌芽,经佐理进一步得到深化,至行成才宣告完成。当然,推进和样化书风不应仅仅归功于三迹,也是这个时代的要求使然,是王朝贵族审美意识的集中体现。行成所完成的和样书风,又由他的子孙所继承,这一家传的书风被称之为“世尊寺流”,一直延续到室町时代。“世尊寺”名称的由来,是因为行成的祖父伊尹将自家的桃圆别墅改称为世尊寺。进入镰仓时代之后,第八代子孙行能(1179-1251)又将其家名发扬光大。平安末期,从“世尊寺流”分离出来的藤原忠通(1097-1164)作为“法性寺流”的代表人物活跃于书坛。之后,又经过他的孙子良经(1169—1206)作为“后京极流”而得以展开。此外,伏见天皇(1265-1317)的书法也继承了道风和行成的衣钵,被誉为历代天皇中首屈一指的能书家。其第六子尊圆亲王(1298-1356)承其家学创立“尊圆流”,亦称“青涟院流”。从镰仓时代至室町时代书法蓬勃发展起来,流派林立,“尊圆流”又承继青涟院的各门派,至江户时代成为幕府官方书体——“御家流”。凡此种种,都可以说是从行成的书风中派生出来的。“三迹”创立和样书风,功不可没,它为以后的假名书法的展开奠定了基础,形成了与中国的“唐样”书法相对立的“和样”书风。

“平安三笔”与“日本三迹”

一部日本的文化史,同时也是一部外来文化的吸收史。日本书道史里就记载了日本向中国不断学习书法的过程。

特别是平安时代,这是一个承上启下,继往开来的时代,是日本书道史上的黄金期。在这个时代,初期涌现了平安三笔,即空海、嵯峨天皇,橘逸势;中期又出现了日本三迹。即小野道凤、藤原佐理、藤原行成:后期兴起了假名书道,从而形成了日本独特的“和样”书道,与大陆称之为“唐样”的书法形成了双峰对峙的两大阵营。

在论述日本平安时代三笔与三迹之前,作—-下简要的历史回顾。众所周知,日本文化与大陆文化相接触,大约始于公元l世纪。日本天明四年(1784)在九州志贺岛发现的“汉委奴国王”金印。正与《后汉书》中:“光武帝中元二年(57)倭奴国奉贡朝贺……光武帝赐以印绶”的记载相吻合。“汉委奴国王”金印,就是后汉光武帝赐给倭奴国之印。此也被认为是汉字传人日本之始。此后,三国魏明帝景初三年(239),倭之邪马台女王卑弥呼遣大夫难升米、都市牛利等到魏都洛阳奉献贡品,魏明帝对此深表嘉许,诏封卑弥呼为“亲魏倭王”并赐以金印紫绶。由此可见,日本在其蒙昧时期便接触了中国汉魏时代鼎盛的文化艺术。频繁的交往,播下了友谊的种子,也加速了日本文明化的过程。我们从隅田八幡出上的画像铭文、江田船山古墓出土的大刀上的银嵌铭文、法隆寺药师造像铭文以及宇治桥断碑那种与六朝时代书风相仿佛的厚重的文字等日本古代艺术的遗物上,可以找到日本使用汉字记录历史的确证。在3世纪至4世纪的一二百年时间里,日本大和民族的贵族子弟,开始向中国或朝鲜的移民学习汉文。据《日本书纪》卷十记载,应神天皇十五年(284)阿直岐自百济东渡,皇子菟道稚郎子从之学。后阿直岐举王仁,次年王仁博士至,进《论语》十卷,《千字文》一卷。这说明汉字,汉文,汉文化,在日本古代文化中占有重要的地位。

飞鸟时代的圣德太子(574—622)书写的《法华义疏》草稿,是日本书道史上最早的遗墨作品。圣德太子笃信佛教,佛教能在日本传播并发扬光大,他有首推之功。《法华义疏》与《胜曼经义疏》、《维摩经义疏》是太子的重要著作,讲述他对佛教经典的独到理解。圣德太子制定的《十七条宪法》中的第二条明文规定要“笃敬三宝”。三宝者,佛、法、僧也。在他施政期间,下令在全国普建佛堂,置佛像,藏经卷,还派遣小野妹子作为遣隋使担当移入大陆新文化的重要使命。

奈良时代的圣武天皇(70l—756)在位25年间,与光明皇后一起也大力提倡佛教,在全国建造国分寺、国分尼寺;在奈良建东大寺供奉卢舍那佛,统辖国分寺;又建大和法华寺,统辖国分尼寺。这位万乘之君,也是一位出色的善书者,代表奈良时代书法水平的名笔《贤愚经》,就是天皇的御笔。它一反以往写经生那种端正纤细的点画形态和严谨的书写格式,以其厚重雄浑的笔力为之,字里行间颇有北碑《始平公造像》遗风。也有的学者认为它与日本龙光院所藏的《大字法华经》有相通之处。光明皇后(701—760)对王羲之《乐毅论》加以忠实的临摹,想必是出自对王羲之潇洒书风与人格的双重崇拜。圣武天皇与光明皇后摄政的奈良时代,通过遣唐使,日本与唐王朝之间的交流愈发频繁。强大而具有恢宏气度的唐代社会,对于中外文化的交流,也表现出高度的自信心、开放性以及多元化的特点。唐太宗的贞观之治和玄宗的开元之治时期,唐代文化的灿烂辉煌,以及唐太宗酷爱右军书法,亲自为《晋书》作《王羲之传》,不惜重金,不遗余力向天下购求王羲之笔迹,锐意临摹,赐与朝廷大臣的事迹,早已成为史学家的美谈。继太宗之后,高宗也承其趣尚。则天武后朝万岁通天二年(697),王家子孙王方庆将其家藏的王氏历代真迹进上给朝廷。

王羲之以其锐意创新的精神洗尽了汉魏的楷法,脱却了前代巢穴,开创了行草书的新面貌,以崭新的姿态迎来了我国书法艺术的新纪元。

王羲之的书法成为后世之楷模,其书风也风靡扶桑之国。随着遣唐使频繁往来,唐代的文物制度也被积极地引入到日本,中国书法中最为优秀的作品被有意识地选介供日本贵族阶层学习和鉴赏。日本天平胜宝八年(756)五月二十日,圣武天皇御崩,在其七七祭的六月二十一日,光明皇后将太上天皇遗爱品献纳给东大寺的卢舍那佛,以祈求冥福,国泰民安。这些献纳品作成目录五卷,书有“东大寺献物帐”的题笺。《国家献物帐》即是其中之一。在《国家献物帐》里边,登录的献物品有:光明皇后书写的《乐毅论》和《杜家立成杂书要略》各一卷,王羲之书法二十卷。文书中押有489颗“天皇御玺”;这或许是为宫庭御用的临本。据说现存的《丧乱帖》(日本宫内厅藏)及《孔侍中帖》(日本前田育德会藏),可能就是嵯峨天皇时期佚出东大寺正仓院二十卷中的断简(也是双钩填墨本)。此外,在天平宝字二年(758)六月一日《东大寺献物帐》里边,记有光明皇后又将其先帝遗爱品的遗漏部分再献给卢舍那佛一事。鲜艳的碧麻纸装帧,卷轴为绿琉璃,文中押有“天皇御玺”内印十七颗。题笺上署:《大小王真迹帐》一卷。根据《唐大和上东征传》载,这是鉴真和尚东渡日本时带来的。鉴真(688—763)是古代中日文化交流史上的杰出人物,为在日本弘扬佛法,传播戒律而远涉重洋,经历了六次艰难险阻。遗憾的是他抵达日本时已双目失明,看不到为他兴建的唐招提寺和美丽樱花了。圣德天皇对鉴真东渡传法,喜慰无喻,亲授鉴真“传灯大法师”最高荣誉僧位,以表彰他为促进中日两国人民之间的友谊所作出的卓越贡献。

平安时代初期(794—897),三笔活跃于书坛。

将空海、嵯峨天皇和橘逸势合称为三笔究竟起于何时?最早的记录见于贝原益轩的《和汉名薮》(延宝六年即1678年)一书。“本朝能书三笔:嵯峨天皇、橘逸势、僧空海。”此外,藤原伊行(1149—1175)所著的《夜鹤庭训抄》“能书人名”一项中记有:弘法、天神、道风,其中三笔与三迹的成员混淆在一起。然而,在书写宫廷内府匾额即《十二门额》的笔者却是三笔都在内:南,美福,朱雀,皇家门,弘法大师;西,谈天,藻壁,殷福门,小野美材;北,安嘉,伟鉴,达智门,橘逸势;东,阳明,待贤,郁芳门,嵯峨天皇。

由此可见,“三笔”已是当时首屈一指的大书法家了。另外与平安三笔有着密切关系且决不可以忽视的宗教人物就是最澄。

平安时代中期,是指宇多天皇宽平六年(894)采用菅原道真的建议,停派遣唐使开始,至应德三年(1086)白河上皇施行院政的时期为止的大约二百年时间。这是日本国风文化兴隆的时代。国风文化的繁荣,其实早在嵯峨天皇的弘仁时代就已经初见端倪。

嵯峨天皇所制定的弘仁格式,是在适应和符合日本国情的基础上,通过修改律今制不完备处而成的新法规。新法规出台后,影响一直持续到清和、醍醐天皇时代。从此,对中国的典章制度由原来一味的模仿,遂渐改变到适合日本本国国情的需要上来了。停派遣唐使的理由,一方面是航海危险,当时的贵族子弟不愿作出无畏的牺牲,另一方面,派遣唐使使得日本政府财政负担加重。唐朝因“安史之乱”(755—763)而造成的国势衰微,也是重要的原因之一。延喜七年(907)唐的灭亡,大大地加速了日本全盘国风化的进程。日本经过长时期对中国文化的摄取、咀嚼和醇化,孕育和培养了自己本民族的文化,在吸取唐代文化的基础上,文学、绘画、雕塑、建筑等几乎所有领域均呈现出和风化的倾向。书道领域,在继承晋唐及三笔书道的同时,开始萌生了日本独特的书道艺术。平安时代中期,日本本土书道艺术家小野道风、藤原佐理和藤原行成日本“三迹”的出现,标志着日本“和样”书道进入了鼎盛时期。

小野道风、藤原佐理、藤原行成三人作为日本平安时代中期书坛的宠儿,被尊为日本“三迹”,倍受世人青睐。追溯名称之由来,《世事要略》称空海、菅原道真和小野道风为“三圣”;尊圆亲王(1298—1356)所著的《入木杪》一书中将野迹、佐迹、权迹合称为“三贤”(野迹,即指小野道风的笔迹;佐迹,为藤原佐理的笔迹;权迹,指权大纳言藤原行成的笔迹)。室町时代著名公卿三条西实隆(1455—1537)在其日记《实隆公记》中曾多次提到“三迹”的名称,可见,此时已经为人们所公认。

江户时代的贝原益轩(1630—1714)编辑的《和汉名薮》序言中列举了三迹的名字:道风,醍醐朱雀村上帝时人;佐理,圆融院时人;行成,大纳言世尊寺一条院时人。槇岛昭武编著的《和汉音释书言字考节用集》的自序里边,也清楚地写道:本朝三迹,道风、行成、佐理。由此可以看出在江户时代“三迹”的名称已广泛流传了。

三迹指小野道风、藤原佐理、藤原行成三人。

小野道风(894~966)是最早推进和样化的书家。作为他的代表作而知名的《屏风土代》(御物),是928年他35岁时为在宫廷屏风写大江朝纲的诗而作的草稿,其书风是在王羲之风格的书体上增加圆味。他还留有《三体白氏诗卷》(正木家)、《玉泉帖》(御物)。

藤原佐理(944~998)继道风之后开创独自境地。代表遗作《离洛帖》,是他47岁时的信,在被任命大宰大战赴九州途中寄发春宫权太夫藤原诚信。书风相对道风之圆滑而呈现明显的锐角,具有个性。他25岁时的书迹《诗怀纸》也很知名。

藤原行成(972~1027)被誉为当时最有成就的书家。他的确切笔迹已知有:47岁时的《白氏诗卷》(东京国立博物馆)和约49岁时的信。书风平稳圆润,格调很高。道风的书法虽有意识改变王羲之书风,但失之生硬;佐理的书法虽追求个性,但失之安雅;行成的书法有成熟的和风感,运笔的轨迹平稳曲折,合乎观者的心情。三迹之中,行成最受推崇的理由也在此。 (佚名)

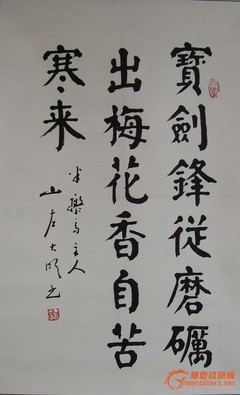

日本高僧良宽书作选

良宽书作

良宽(1758-1831),日本曹洞宗僧。俗姓山本。字曲,号大愚。越后国(新潟县)三岛郡出云崎人。安永三年(1774),入同国尼濑光照寺,随玄乘破了剃发受戒。七年,从备中国(冈山县)玉岛圆通寺国仙穷究曹洞宗旨,并嗣其法。其后游历诸国。宽政九年(1797),于长冈国上山结五合庵,后于山下乙字祠畔庵居。晚年移居岛崎村木村别斋之别庄。天保二年示寂,享年七十四。

师平生寡欲恬淡,超然于毁誉褒贬。常以翰墨作佛事。其诗作存有三隐布袋之遗韵,和歌带万叶风格,书风亦颇富雅趣,为世人所赏玩。著有《诗歌集》一卷。

爱华网

爱华网