印度是世界四大文明古国之一。在旧石器时代,原始人类即已开始在印度生活。公元前3500年之后,农业文明遍布印度河平原。公元前2500年前后,印度河流域出现高度发达的城市文明,先民开始使用文字。公元前1500年左右,吠陀时代开始。印度文明的中心渐次由西向东推进到恒河流域。其后数百年间《梨俱吠陀》和其他吠陀经典问世,成为印度文学和哲学的源头。吠陀文明为后来印度教的发展和印度文明的腾飞奠定基础。公元前6世纪,各种哲学流派和社会学说并起纷呈,佛教和耆那教应运而生。公元前3世纪,孔雀王朝在阿育王时代成为印度历史上第一个大一统的专制帝国。公元3至6世纪的笈多王朝时期,是印度古代文明发展的黄金时代,科学、文学、艺术等许多领域均取得了非凡的成就。婆罗门教在这一时期经过改革演化为印度教。公元10世纪之后,随着穆斯林入侵并建立政权,印度古典文明开始衰落。在莫卧儿王朝统治中期,印度国力臻于鼎盛。19世纪中叶,英国完成对印度的征服。1947年8月15日,印度获得独立。古老文明获得新生。

印度古代文明最显著的特色是其宗教性。历史上,宗教一直是人们精神生活的中心。印度教、佛教和伊斯兰教在印度创造了灿烂的文化,构成印度文明的三大板块。印度教在建筑和雕刻方面,佛教在建筑、雕刻和绘画方面,伊斯兰教在建筑和绘画方面,都分别创造了众多传世艺术珍品。因此,印度文明在世界文明体系中占有极其重要和独特的地位。

印度文明 序言

印度与美索不达米亚、埃及、中国并列为世界四大文明古国。印度文明在世界文明史上占有特殊的重要地位,印度文明异常丰富、玄奥而神奇,凝聚着东方的智慧,散发着精神的魅力,对亚洲诸国包括中国产生过深远的影响。

最早的印度文明发祥于印度河流域,史称印度河文明(约公元前2500-前1500年)。早在印度河文明时代,印度土著居民就有了生殖崇拜和瑜伽观念,盛行母神、公牛(瘤牛)、男根(林伽)、圣树、蛇神崇拜。约公元前1500年左右,印度河文明突然衰亡了,但印度土著居民创造的印度河城市文明和农耕文化的要素,特别是生殖崇拜的文化基因并没有消失,而是积淀在整个印度文明的深层结构之中继续生长发育,逐渐升华为宇宙生命崇拜。

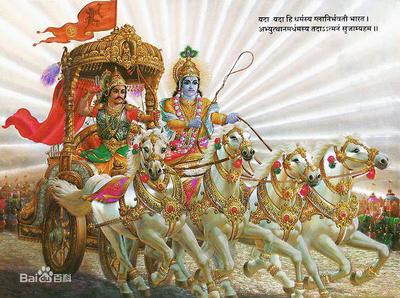

约公元前1500年左右,来自中亚的游牧民族雅利安人入侵印度河流域,并向恒河流域推进,印度文明的中心也从印度河流域转移到恒河流域,史称吠陀时代(约公元前1500-前600年)。吠陀(知识)是印度雅利安人的圣典。最早的《梨俱吠陀》(颂诗知识)的1028首颂诗,主要歌颂雅利安人崇拜的自然现象和自然力量人格化的诸神。神称作提婆(天),意即光明,泛指一切发光体。吠陀诸神显赫的有太阳神苏利耶。最受崇拜的是雷雨之神因陀罗,他是印度的宙斯,雅利安人的战神,后来在佛教中变成了佛陀的胁侍帝释天。吠陀时代,雅利安人的自然崇拜与土著居民的生殖崇拜和瑜伽观念结合,在原始生殖崇拜的基础上,逐渐升华为超验哲学本体论意义上的宇宙生命崇拜,产生了奥义书哲学的“梵我同一” 和轮回解脱观念。奥义书是附属在吠陀本集后面的文献,约作于公元前800至前500年,主要阐发关于宇宙本体论和认识论的哲理。德国哲学家叔本华把奥义书推崇为“人类最高智慧的产物”。奥义书最基本的哲学思想是“梵我同一”。“梵”(词根为生)指宇宙精神,“我”(生灵)指个体灵魂,个体灵魂“我”与宇宙精神“梵”在本质上是同一的。轮回是说每个人死后灵魂都会转生为另一种形态(神、鬼、人或动植物),永远处在不断再生的流转当中。只有通过瑜伽修炼亲证“梵我同一”,个体灵魂才能摆脱生死轮回获得解脱。吠陀时代以后兴起的印度本土三大宗教——婆罗门教(印度教的前身)、耆那教和佛教,都从奥义书哲学中汲取了精神滋养。尽管各宗教教义不同,但都把灵魂的解脱或涅槃作为精神的终极追求和最后归宿。

婆罗门教约在公元前800至前550年形成。雅利安人属于高加索白色人种,印度土著居民属于澳大利亚黑色人种。雅利安人(高贵的)以血统高贵自居,在他们征服了占多数的土著居民以后,根据肤色和职业把社会各阶层划分为四大种姓(种姓原义为颜色、肤色):婆罗门(祭司)、刹帝利(王族、武士)、吠舍(商人、工匠)、首陀罗(农民、仆役)。不同的种姓职业世袭,禁止通婚和共食,避免被不洁的血统和食物玷污。违背种姓禁令所生的子女被逐出种姓,沦为不可接触的贱民。在这种种姓制度基础上形成的宗教就叫婆罗门教。婆罗门教没有创始人,它是由世袭的祭司们集体创造的宗教。婆罗门教把“吠陀”奉为天启的圣典,相信祭祀仪式具有万能的效力,规定主持祭祀的婆罗门享有最高的宗教特权。婆罗门教崇拜的对象已从吠陀诸神向梵天、毗湿奴、湿婆三大主神转化。婆罗门教的种姓制度和祭祀仪式特别是婆罗门的宗教特权引起了刹帝利等种姓的不满。公元前6世纪,随着印度文明中心的东移和恒河流域众多城市国家的兴起,印度进入了列国纷争时代(公元前6-前4世纪)。刹帝利王族和吠舍商人的势力日益增强,对婆罗门的宗教特权提出了挑战。当时印度的思想界像中国的春秋战国时代一样出现了百家争鸣的局面,沙门(非婆罗门教的出家人)思潮异常活跃。在反婆罗门教的沙门思潮中,出身于刹帝利种姓的大雄和释迦牟尼,分别创立了与婆罗门教分庭抗礼的耆那教和佛教。

耆那教创始人大雄(约公元前599-前527年),出生于印度摩揭陀国(今比哈尔邦)吠舍离城郊的一个刹帝利种姓家庭。他30岁出家,42岁在一棵娑罗树下绝食两天半后悟道。他彻底制胜了自己的情欲,因此被称作耆那(胜者,制胜情欲者),耆那教由此得名。此后30年他一直在摩揭陀诸国漫游传教,72岁在比哈尔南部的白瓦去世。根据耆那教传说,大雄只是耆那教的第24位祖师,祖师被尊称为蒂尔坦卡拉(引渡迷津者)。耆那教规定的五戒是:不害,不欺,不偷,不淫,不贪。不害(非暴力)不仅包括一般的不杀生,而且连伤害其他生灵的任何行为、语言和念头都必须禁止。大雄主张裸体苦行,认为衣服也是世俗羁绊的标志,应该抛弃。大雄死后耆那教分裂成两派:一派叫天衣派(裸体派),以天空为衣;一派叫白衣派,只穿一件白袍。后来的耆那教祖师和圣者造像多半是裸体,以裸体显示苦行的坚毅和灵魂的纯净。

佛教创始人释迦牟尼(约公元前566-前486年)是大雄的同时代人,他的生平比大雄更富有传奇色彩。他出生于喜马拉雅山南麓的迦毗罗卫国(今印度与尼泊尔边境)释迦族的一个刹帝利种姓家庭。传说他29岁出家苦行,被尊称为释迦牟尼(释迦族圣者)。35岁他在伽耶的一棵菩提树下静坐沉思,经过七天七夜,终于觉悟了解脱之道,成为佛陀(觉者)。汉译佛陀简称佛。佛教由此得名。佛陀首先来到鹿野苑初次说法,他认为人生是痛苦,纵欲与苦行两个极端都没有价值,都应该避免,只有走适中的道路(中道)才能通向解脱。随后,他开始建立佛教僧团。佛陀主张种姓平等,四种姓都可以加入佛教僧团。佛陀重返故乡迦毗罗卫,教化释迦族人。他的一个堂弟提婆达多企图篡夺僧团领导权,屡次谋害佛陀未遂。其中一次被提婆达多用酒灌醉的一只大象那罗吉里疯狂冲向佛陀,却被佛陀的法力驯服。佛陀在恒河中下游传教45年,80岁在俱什纳加尔城外的娑罗双树间涅槃。他头朝北,面向西,右手枕在头下侧身而卧。他的弟子阿难忍不住哭泣,佛陀安慰阿难说:“有生必有死,精进勿懈怠。”——这是佛陀留给弟子们最后的遗言。满月之夜,佛陀进入了涅槃。涅槃原义为吹灭、熄灭、清凉、寂静,指解脱生死轮回的一种安静平和的精神境界,这里是指佛陀的逝世或圆寂。佛陀虽然逝世了,但这一盏伟大的智慧明灯,却在千百年来亿万人的心灵中点燃了永不熄灭的圣火。

印度历史上第一个统一的帝国孔雀王朝(约公元前321-前185年)第三代皇帝阿育王(约公元前273-前232年在位),曾皈依佛教,并派遣传教使节把佛教传播到阿富汗、缅甸、斯里兰卡等国,使佛教从恒河流域的一个地方性宗教逐渐发展成为世界三大宗教之一。阿育王时代在佛陀初次说法的圣地鹿野苑雕刻的《萨尔纳特狮子柱头》,现已作为印度共和国国徽的图案。相传阿育王为收藏佛陀舍利敕建了八万四千塔(窣堵波)。始建于阿育王时代的桑奇大塔和其后的巴尔胡特佛塔等地的印度早期佛传(佛陀生平)故事浮雕,从未出现人形的佛像,仅以菩提树、法轮、台座、足迹等象征物暗示佛陀的存在。这恐怕与小乘佛教的观念有关。小乘佛教认为既然佛陀业已涅槃,彻底解脱了轮回,就不应再以人形出现。

古代印度西北部的犍陀罗地区(今巴基斯坦西北与毗连的阿富汗东部地区)是东西方文明交汇的十字路口。公元前326年,马其顿国王亚历山大东征,曾入侵犍陀罗地区,带来了希腊化艺术。贵霜王朝(约公元60-241年)第三代国王迦腻色迦(约公元78-144年在位),以犍陀罗地区为统治中心,他信奉波斯拜火教,也赞助佛教,被誉为“阿育王第二”。迦腻色迦时代,在犍陀罗地区建造了大批佛塔寺院,仿照希腊、罗马神像直接雕刻出佛陀本身人形的形象。这恐怕与大乘佛教的兴起有关。大乘佛教标榜救度一切众生,把宇宙的最高本体“如来”当作最高神来崇拜,认为佛陀释迦牟尼只是如来的暂时化身之一,未来的佛陀——菩萨则是为普度众生而显现人形的救世主,是神化的超人或人格化的神。这种使佛陀神化和人格化的观念,恰恰符合犍陀罗地区流行的希腊、罗马文化“神人同形”的造像传统。于是犍陀罗艺术家开始打破印度早期佛教雕刻的惯例,创造了希腊化风格的犍陀罗佛像。如果用一个简单的公式概括,可以说犍陀罗佛像等于希腊化艺术的写实人体加印度佛教的象征标志(印度伟人具备的三十二相中的肉髻、白毫、光环等)。在公元初期的几个世纪中,犍陀罗艺术伴随着佛教的传播而东渐中国、朝鲜、日本,为远东佛教艺术提供了最初的佛像的范式。马图拉(旧译秣菟罗)位于印度北方邦恒河支流耶木纳河西岸,公元1世纪成为贵霜帝国的东都。马图拉地区同时流行婆罗门教、耆那教和佛教,民间还流行生殖的精灵药叉与药叉女崇拜。贵霜时代马图拉艺术家参照印度本土的药叉像创造了一种印度式的马图拉佛像和菩萨像,造型孔武有力。

爱华网

爱华网