“大多数人疼一下就缩起来了,像海葵一样,再也不张开了,那最后只有变成一块石头。要是一直张着就会有不断的伤害,不断的疼痛,但你还是像花一样开着。”《悲观主义的花朵》的名字便是从此而来,廖一梅告诉我们,即使是坚硬的墙壁上,也是可以开出美丽的花儿。每一部剧作便都是她栽培的花儿,循着花儿的枝蔓,我们能看到她一步步探索走来的印迹。

迎着刀尖儿上的人

“相信我,上天会厚待那些勇敢的,坚强的,多情的人,如果你们爱什么东西,渴望什么东西,相信我,你就去爱吧,去渴望吧,只要你有足够强大的愿望,你就是不可战胜的!”——《恋爱的犀牛》

她就是这样的人,正是她的勇敢才有了至今风靡话剧界的《恋爱的犀牛》,这部关于年轻人偏执的追逐爱情的话剧,从1999年至2010年,该剧已经上演500多场,观众人次超过30万。同时,《恋爱的犀牛》还成为全国高校学子排演次数最多的话剧作品,11年间200多所高校演出了近1000场。

但是回顾这部剧的创作历程,的确印证了“上天会厚待那些勇敢的人”这句话。上世纪90年代初期,刚从中央戏剧学院毕业的廖一梅被分配去出版社上班,工作了不到两年时间,她选择了离开,一个不按常理出牌的人,不可能囿于循规蹈矩的那个圈子里,选择离开,失去的只是枷锁,而释放的文字才华是这个时代宝贵的财富。

“最开始的时候,也不得不写自己不喜欢写的东西,编剧也是个职业,后来,生存不是问题了,就再没写过我不喜欢写的东西。”

廖一梅说《恋爱的犀牛》是真正的开始。这是她和孟京辉新婚蜜月后把自己关在屋子里写的。当时戏剧市场刚刚起步,票房都很惨淡,这部夹缝中诞生的剧又遇到了投资方撤资,每个环节都困难重重。

廖一梅却是那种遇难则强的人,“我不回避痛苦,我基本上是迎着刀尖儿上的人,在困难面前,我不认为有任何捷径,投机取巧的那条路大家都奔着去,所以,特别挤。”就在这样偏执的信念中坚持着,最终,孟京辉把自己的房子抵押了21万元,并且跟朋友借了钱,用双肩包把钱背回来,孟京辉跟廖一梅约定,如果赔了,廖一梅写一年的电视剧还钱。

就这样,难产的《恋爱的犀牛》终于诞生了,这是一个关于爱情的故事,讲一个男人爱上一个女人,为了她作了一个人能所作的一切,也未能成全他的爱情。剧中的主角马路是别人眼中的偏执狂,算是人群中的犀牛——实属异类。这部没有故事情节,背景抽象的话剧成为改变当时整个戏剧行业的实验先锋。

第一场的观众确实不多,但是当首演持续到40场的时候,从剧场到胡同口全是人,在京城掀起了的“犀牛”热潮,并席卷全国戏剧舞台。在当时已经成为继《雷雨》之后被排演次数最多的中国原创当代戏剧。直到今天还有哪一个标榜时尚文艺的青年敢承认自己没有看过这部剧?

爱之于我,不是一蔬一饭

“你是否曾经有过刻骨的思念之情,几乎带来肉体的疼痛,把你和周围的一切隔绝,四周的景物变浅变淡,慢慢褪去颜色。”——《琥珀》

这就是廖一梅笔下的爱情,永恒的欲望与自我克制,与快感相生相伴的忧伤,在痛楚和迷狂中获得的永生……爱到如此,如何不成为一个悲观主义者。爱情是廖一梅创作中最多的题材,但廖一梅称她所写的那些“炽热的爱情故事”并非源于她的生活。廖一梅和孟京辉相识于学生时代,从当年充满叛逆精神的年轻学生,到如今已经为人父母,这一对中国当代先锋戏剧历史上的伉俪搭档,已经共同走过了二十多年的时光。正是他们在普通平淡无奇生活中碰撞出的火花,点亮了很多人看这个世界的角度。廖一梅剧中人物偏执的爱情信仰,感染了无数文艺青年,很多人把剧中的台词抄录下来。廖一梅表达的爱情,正如著名女作家玛格丽特·杜拉斯的名言:“爱之于我,不是肌肤之亲,不是一蔬一饭,它是一种不死的欲望,是疲惫生活中的英雄梦想。”。

环球人物:在生活中你跟孟京辉老师之间是什么样的爱情呢?

廖一梅:我们很年轻的时候就相识了,可以说我们是一起成长的,所以我们的喜好和对生活的态度在本质上很相似。但就算两棵一块成长的树享受同样的阳光,得到同样的浇灌,也会长出不一样的枝叶。两棵树挨在一起和谐相处,但同时它们也有很多不同。我觉得男女关系的磨合是上帝给人的一种学习的机会,你对那个人完全陌生,又充满爱意,于是会想去了解他。你们之间有很多矛盾和不同,你必须容忍,还要不断调整自己的位置,所有男女之间的关系都要经过这样一个相互调试的过程,调试不成就只能分手,实际上这就是一个互相学习的过程。每一对男女都有很多功课要做,没有例外。那些所谓的传奇情侣,他们也只是完成了自己的功课,他们达成了和谐关系,但他们之间还是有很多矛盾和问题要解决。

作为一个完美主义者,接受有缺憾的世界

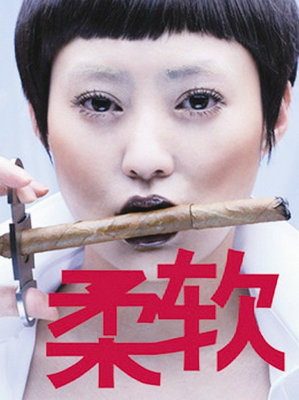

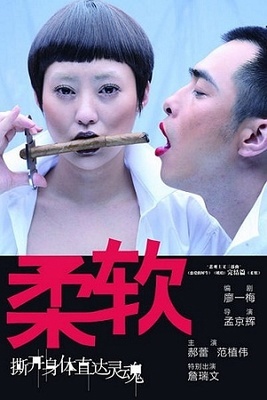

“在我们的一生中,遇到爱,遇到性都不稀罕,稀罕的是遇到了解”——《柔软》

这是廖一梅在剧本中写下的自己的台词。她曾说她的写作是在寻找真相,而最重要的过程是了解自己。她花了11年的时间在追问,从《恋爱的犀牛》到《琥珀》,再到《柔软》,其实是人内心灵魂的追问。也许她的每一部剧都不是纠缠在具体的情节上,而是帮助人更好了解人类更本质的善意和欲望。

如果一个戏剧能穿越时间永恒经典的话,这部剧必须有这样的特质,探索人类本质的问题和真相。廖一梅之所以不写那些社会问题,是因为她认为诸如这些社会问题都是一时的,但人的困惑是永恒的。因为有人自己的问题,才会产生一系列社会问题。只要解决人自身的问题,其他一切问题也就迎刃而解了。所有问题说到底,都是人的问题,解决人的问题,首先应该认识自己,了解自己,因为每个人心里怎么想的,只有自己知道。所以认识自己真的是一件非常困难的事。

她有一次哄儿子睡觉,问他“到妈妈这儿来之前,你在哪儿?”当时四五岁的儿子想了半天没有回答出来。过了很长时间她发现儿子蒙在被子里哭了,因为他不知道为什么哭。廖一梅当时深有感触“这是人本能的,本质的忧伤,这就叫‘乡愁’吧。你不知道你是从哪儿来的,这对每一个人都是很悲伤的东西。但是在我们长大的过程中,转而关注现实的问题——房子、学校、工作……忙于解决这些问题,把最本质的疑问放弃了。”

在《柔软》这部作品中,廖一梅以自己一个朋友为原型创作了“碧浪达”这个角色,在剧中,碧浪达挣扎于寻找自己的泥淖中,他渴望他是一个女人,在每周二的酒吧中浓妆艳抹做一次内心的自己。

环球人物:《柔软》中碧浪达每周有2个小时能做自己,你觉得为什么人在这个世界上,连做自己都这么难?

廖一梅:因为人都很胆怯,没有足够的勇气,都是在做给别人看。这个人物不是我编造的,是真实存在的,她最后因为没有勇气而自杀了。人生很艰难,想要得到从里到外的放松、自然和快乐真的不是一件容易的事。问题的关键是,你都不知道你是不是在做自己,你自己究竟是谁?长大的过程就是确定自己的过程,通过与别人的比较我们才能确定自己。自己的状态如何?生活水平如何?智力如何?相貌如何?社会阶层如何?这些都要通过比较才能慢慢确定,这也都是建立自我的过程。但回归本源,真的自己到底是什么,这都没法确定——这也属于真相的一部分。自己的真相和世界的真相是一样的,知道自己的真相也就知道世界的真相了,但人类自身都还是一团迷雾。

环球人物:你找到了“真相”吗?

廖一梅:我不是上帝,我无法向人类揭示真相。我所说的我发现的那个真相,一定不是真相。《柔软》不只是对性别的探讨,还是对人自身根源的探讨。人的性别究竟由谁决定,是否能以人的意志为转移,这就涉及你与世界的关系。对待这种关系的态度,可以是乐观的,也可以是悲观的。

环球人物:悲观主义是不是你的处世之道?是不是抱着这种预期,往往能有更好的收获?

廖一梅:是对世界的基本认知。在我的前半生中,基本上我都认为我对世界无能为力。所谓死亡的恐惧,情欲的动荡,生活的烦恼,存在的空虚,所有这些情感的内容,都需要一个人类个体独自面对。如果不能与生命达成和解,那就肯定是一个悲观的态度。

环球人物:那孩子的出生有没有改变你对这个世界的看法呢?

廖一梅:没有。我觉得孩子对女人的作用完全被神话了。在很长一段时间里,我在惊讶这么一个生命是哪来的?他一睡醒就笑,他的笑引起了我的思考,会不会是我误解了生命?会不会生命原本是特别快乐的?但是,你会眼看着一个人慢慢失去这种原初的快乐,你想保护,真的很难。

环球人物:那你希望孩子是乐观的吗?

廖一梅:我觉得乐观或是悲观都不重要,只要他是快乐的就行。这种快乐不是表面上的笑容呈现出来的,而是不受任何事物打扰的天然的本原的快乐。但这是个有缺憾的世界,我们的快乐注定要被打扰,但我们要和这个世界达成和解。所以,《柔软》结尾,三个悲剧性的人物以相拥而笑结束了他们的故事。

采访手记:

她的大脑里一定有一台高速运转的语言逻辑组织机器。每当她接收到问题,这台机器就开始进行迅速的排列组合,把语言、逻辑、思路以最恰如其分的方式列队整理成篇,最后,再用略带狡黠而又机敏的神情表述出来。这样一个女人,根本不用任何娇艳的装扮来夺人眼球,只要你肯坐下来同她对话,你的注意力一定会被她夺去,连同夺去的还有你任何语言之下隐藏的潜台词。所以才有采访她的记者说“访问廖一梅是需要相当的勇气和底气的,一不留神,就会被她手起刀落,瞬间给废了。”

如果花儿都悲观了,那这个世界呢?她曾说过悲观主义不是情绪,更不是情调,而是对世界的基本认知,“我清楚地知道我们不可能失去更多,除了经历我们也无从获得。”而十年的岁月经历,并没有丝毫减弱她向生命不停质询探索的顽强力量,她仍然是那么倔强的行进着,在悲观主义深植的内心中开满花儿。作为一个完美主义者,接受一个有缺憾的世界。

环球人物杂志/文

--------------------------- 关于我们 ---------------------------

阅读是最美的姿态 分享是最好的品格

请点击右上角分享给你朋友

百草园新浪微博:无锡百草园书店

百草园微信公众号:无锡百草园书店 & Bai-Cao-Yuan

百草园地址:无锡市滨湖区湖滨路6号,广电新大楼西侧1楼

百草园电话:82713707 ,13093088759

百草园公交路线:乘1/11/41/56/131/207/211/508路至运河饭店下

爱华网

爱华网