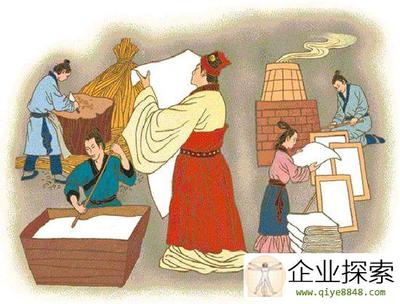

中央电视台《探索·发现》,2011年5月播出的人文历史纪录片《纸的故事》,延续传统提法说,“在中国的四大发明中,造纸术被认为是典型的技术发明,它的发明者是东汉的蔡伦。”

然而,当下正在中学使用的历史教科书——人民教育出版社出版的初中课本《中国历史》,则使用了“蔡伦改进造纸术”的说法。书中写道,“甘肃天水的一座汉墓里,出土了一张纸。这张纸又薄又软,纸面平整光滑,上面有墨绘的山、川、路等。据考证,这是西汉早期用麻做的纸,也是目前世界上已知的最早的纸。东汉时候,宦官蔡伦总结西汉以来的经验,用树皮、破布、麻头和旧鱼网做原料造纸,改进了造纸术。”

那么,蔡伦到底是纸的发明人,还是改进者?“中国发明造纸术的时间,向前推了300年,这到底是好事还是坏事?”

80年代有人撰文称——蔡伦造纸说是“历史定论”,关系到祖国尊严和荣誉,神圣不可侵犯。挑战此说已不再是学术问题,而是是否爱国、维护国家尊严的政治问题——这是怎样一段历史?

【历史】考古发现证明造纸术不是蔡伦发明的 《后汉书》记载:纸是东汉人蔡伦发明的

长期以来,人们认为纸是蔡伦(?-公元121年)发明的,主要是根据《后汉书》的记载。

《后汉书·蔡伦传》说:“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年,奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’。”据此,人们多把蔡伦向汉和帝献纸的元兴元年,也就是公元105年,作为蔡伦发明造纸术的年份。

范晔写《后汉书》的大部分原始史料,来自东汉官修史书《东观汉记》。《东观汉记》是东汉汉明帝刘庄在位时期(公元58年-公元75年),由大学士刘珍、班固等人执笔编写的国史。其中蔡伦传这一篇,又是后来崔寔、曹寿和延笃等三人奉东汉汉桓帝之命在公元151年补写的。这时距离蔡伦去世才30年。作者跟蔡伦是同时代人,因此有学者认为,《东观汉记》记述的内容应该是真实可信的。

但是,现在人们看到的《东观汉记·蔡伦传》是清朝乾隆年间姚之骃编定的《四库全书》中的辑本。这个辑本又是从《永乐大典》中转引来的。有趣的是,这个辑本并列了两种不同的说法:一个是(蔡)伦典上方造意用树皮……造纸;另一个是蔡伦典尚方作纸。“典”是主管的意思。“上方”和“尚方”相同,指宫廷御用的作坊。“造意”是发明创造的意思。意思是说,蔡伦主管皇家作坊工作期间,生产制作了纸张。这两个说法,一个说他造意,一个没说。

挑战蔡伦:“关系国家尊严的大问题” 挑战蔡伦

主笔│李杨

地下不断“挺身而出”的证物,揭示了蔡伦之前的造纸术,一次又一次地颠覆着千余年来的“历史定论”。

直到今天,对蔡伦造纸说,仍然有着不同的表述。

中央电视台《探索•发现》,2011年5月播出的人文历史纪录片《纸的故事》,延续传统提法说,“在中国的四大发明中,造纸术被认为是典型的技术发明,它的发明者是东汉的蔡伦。”

然而,当下正在中学使用的历史教科书——人民教育出版社出版的初中课本《中国历史》,则使用了“蔡伦改进造纸术”的说法。书中写道,“甘肃天水的一座汉墓里,出土了一张纸。这张纸又薄又软,纸面平整光滑,上面有墨绘的山、川、路等。据考证,这是西汉早期用麻做的纸,也是目前世界上已知的最早的纸。东汉时候,宦官蔡伦总结西汉以来的经验,用树皮、破布、麻头和旧鱼网做原料造纸,改进了造纸术。”

那么,蔡伦到底是纸的发明人,还是改进者?

■ “纸”墨官司

长期以来,人们认为纸是蔡伦(?-公元121年)发明的,主要是根据《后汉书》的记载。

《后汉书•蔡伦传》说:“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年,奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’。”据此,人们多把蔡伦向汉和帝献纸的元兴元年,也就是公元105年,作为蔡伦发明造纸术的年份。

《后汉书•蔡伦传》的作者范晔(公元398年-公元445年),是生活在南朝宋文帝时期的一位学者。公元432年,范晔被贬宣城(今安徽省宣城市)任太守,借修史寄托志向,写作《后汉书》。这时距离蔡伦去世(公元121年)已经三百多年了。

范晔写《后汉书》的大部分原始史料,来自东汉官修史书《东观汉记》。《东观汉记》是东汉汉明帝刘庄在位时期(公元58年-公元75年),由大学士刘珍、班固等人执笔编写的国史。其中蔡伦传这一篇,又是后来崔寔、曹寿和延笃等三人奉东汉汉桓帝之命在公元151年补写的。这时距离蔡伦去世才30年。作者跟蔡伦是同时代人,因此有学者认为,《东观汉记》记述的内容应该是真实可信的。

但是,《东观汉记》原书共有143卷。历经几个朝代之后,大部分已残缺散佚。唐朝还保留了一百二十多卷,宋朝仅剩下8卷,到元朝时这本书已经消亡了。明清只有辗转相传的辑录本。现在人们看到的《东观汉记•蔡伦传》是清朝乾隆年间姚之骃编定的《四库全书》中的辑本。这个辑本又是从《永乐大典》中转引来的。

有趣的是,这个辑本并列了两种不同的说法:一个是(蔡)伦典上方造意用树皮……造纸;另一个是蔡伦典尚方作纸。“典”是主管的意思。“上方”和“尚方”相同,指宫廷御用的作坊。“造意”是发明创造的意思。意思是说,蔡伦主管皇家作坊工作期间,生产制作了纸张。这两个说法,一个说他造意,一个没说。由此造成了长期争论的局面,众说纷纭,莫衷一是。

有人认为,要查《东观汉记•蔡伦传》的原文,必须撇开明清辗转相抄的辑录本,直接从隋唐的古籍中寻找线索。因为那时的《东观汉记》跟汉朝原本是比较接近的。如果拿隋朝《北堂书钞》、唐朝《艺文类聚》和《初学记》等书所引用的《东观汉记•蔡伦传》中的文字,跟《后汉书•蔡伦传》相对照,它们在内容上和提法上确有不同。隋唐时期学者引用的《东观汉记•蔡伦传》原文文字简洁,而范晔所写的文字详尽;前者无“造意”二字,后者却有“造意”二字。据此,有学者认为范晔写《后汉书•蔡伦传》可能有失真之处,甚至有部分虚构和杜撰的嫌疑。

到了唐朝以后,更是有不少人对蔡伦发明造纸术提出异议。

唐朝张怀瓘在《书断》中写道:“汉兴,有纸代简,至和帝时,蔡伦工为之。”意思是,早在汉朝初年,就已经用纸逐渐代替竹简做书写材料了。到东汉和帝年间(公元105年),蔡伦领导皇家作坊里的工匠,改进和提高了造纸技术。

北宋陈槱在《负暄野录》中说,“盖纸,旧亦有之。特蔡伦善造尔,非创。”

南宋史绳祖在《学斋拈毕》中认为,“纸笔不始于蔡伦、蒙恬,……但蒙、蔡所造精工于前世则有之,谓纸笔始于此二人则不可也。”

《资治通鉴》中引用毛晃的话说得更加明白:“俗以为纸始于蔡伦,非也。”

但是,也有很多人坚持认为《后汉书》的记载是准确的,《后汉书》里的蔡伦传不可信的说法,缺乏深入考证。

持这种观点的人认为,《后汉书》和《东观汉记》里蔡伦传的记载,经过查对《四库全书》从《永乐大典》辑出的原文,两相对照,文字大体相同。而记载中“造意”二字就意味着发明创造。而且,蔡伦一度被视为罪人,冤死30年之后才恢复名誉,谁敢贸然不如实地给他立传?更谈不上夸大其词地颂扬他了。因此,以记载蔡伦造纸最早的史书为依据,说他是我国造纸术的发明者,并不过分。

要么古籍上保存的古代造纸信息不够全面、系统;要么史书已经散佚、残缺;要么今天收藏的古籍,在漫长的流传过程中,因为复述有误,抄错了字甚至故意篡改等原因,跟原文有出入。正如孔夫子所感叹,“文献不足证也”。

这时,地下不断“挺身而出”的文物,就成为探索“蔡伦以前是否有纸”最可信的依据。

■ 毁于战火的孤证

1933年夏天,考古学家黄文弼受国民政府教育部派遣,率西北科学考察团至新疆考察。在新疆罗布淖尔汉代烽燧遗址里,首次发掘出一片西汉纸。

黄文弼在发掘报告中对这张纸做出如下描述:“麻质,白色,作方块薄片,四周不完整”,“质甚粗糙,不均净,纸面尚存麻筋,盖为初造纸时所作,故不精细也。”

“麻是植物纤维。”北京工商大学教授刘仁庆向本刊介绍,“判断是不是纸,主要看是不是植物纤维。植物纤维就是纸,动物纤维则是丝质品。”

“麻质,说明是纸。” 这位长期从事造纸教学和研究的造纸界学者作出如是判断。

和这张麻纸一起出土的,还有黄龙元年(公元前49年)的木简。黄龙是西汉汉宣帝(公元前73年-公元前49年)的年号。因此黄文弼认定,“此纸亦当为西汉故物也。”

罗布淖尔纸的发现轰动一时,为“蔡伦前有纸说”首次提供了实物证据。

1937年当黄文弼率领西北科学考察团,携带文物从新疆返回南京时,中日战争爆发。这批文物又紧急转运武汉。不幸的是,西北考察团文物在武汉举办文物展时,遭遇日本飞机轰炸,所有展品全部被毁,其中也包括这张麻纸。

所幸,黄文弼手中还保留有考察笔记的手稿和照片。抗战结束后,黄文弼回到北平,将新疆考察资料整理成《罗布淖尔考古记》,1948年由国立北京大学出版部出版。

关于罗布淖尔纸的尺寸,有一个小插曲。

据《罗布淖尔考古记》记载,这张纸“长约40厘米,宽约100厘米”。罗布淖尔纸因为它的“大”尺寸,饱受质疑。

“能保存下这么大一张纸?”上世纪60年代初就开始从事纸史研究的中国科学院自然科学史所潘吉星,很早就注意到这个问题。他向本刊讲述了40多年前和黄文弼唯一一次谋面。

共和国成立以后,黄文弼任中国科学院考古研究所研究员。潘吉星当时是二十多岁的年轻人,和黄同在科学院工作,主动登门求教。

这个“驼背的干瘪老头儿”对潘的来访非常热情,他在北京东厂胡同的科学院宿舍里澄清了很多人提出的这个疑问。黄文弼把自己当年的发掘记录手稿展示给潘看,“原发掘报告排印时将纸的尺寸4.0×10.0厘米误排为40×100厘米,少了小数点,故长宽各差10倍。”

这以后,潘吉星根据黄老先生的“口谕”,在此后的著作中对罗布淖尔纸的尺寸进行了更正。次年,黄文弼去世。

罗布淖尔纸的发现虽然有明确记载,但这张纸毕竟已经不存在了,即使存在也是个孤证。因此,很多人对蔡伦前有纸说还是半信半疑,这其中也包括中国社会科学院副院长兼考古所所长夏鼐。夏鼐曾在1955年针对蔡伦以前是否有纸的争论表态,“西汉有纸证据不足,尚不能做出否定(蔡伦发明纸)的结论。”

■ 推土机“推”出来的古纸

上世纪40年代,因战争关系,各地考古发掘工作一度中断,直到50年代才又重新开展。

1957年在陕西省西安市郊的灞桥,发现了一个至少不迟于西汉武帝时代(公元前140年到公元前87年)的古墓,从墓中清理出一叠纸,这就是后来被广泛争议的灞桥纸。

1957年5月8日,陕西省博物馆接到灞桥砖瓦厂的电话:“在第二生产队的东北角挖土时发现铜宝剑两只。”

次日,陕西省博物馆派程学华等人前往调查。程学华到达现场时,看到一些损坏了的出土文物被堆在一边,得知大部分保存尚好的文物已经交到厂部,还有少量文物被工人拿到宿舍去了。很快,程学华将从各处汇集的近百件文物逐一登记入册,然后用一辆吉普车运回博物馆。

接手灞桥文物的是陕西省博物馆的李长庆。他在清理这批文物时发现,在一面三弦纽青铜镜下面粘有麻布,布下有数层粘在一起的纸。这个发现令已是文物保管部主任的李长庆感到非常意外。李遂将纸揭下,但已裂成碎片,共计88片,分别用玻璃夹住,玻璃的周边用胶布密封好。

后来,程学华把整个发掘整理经过写成发掘简报,刊登在1957年第7期的《文物参考资料》上,题为《陕西省灞桥发现西汉的纸》。

这一发现,立刻引起各界极大的兴趣。

1958年1月5日《中国青年报》对灞桥纸的发现做了报道,说,“我国发明纸的年代还要上推好多年”,并说,“据现在我们的历史知识来判断,蔡伦对造纸事业曾经起了巨大的发展作用,他曾经改进了造纸的原料,推动了造纸的事业,但他并不是第一个发明纸的人。”

专业人士很快注意到了灞桥纸的疑点。程学华在发掘报告上给出的结论是“类似丝质纤维作成的纸”。“如果是丝就不是纸了”,工科出身的潘吉星认为,必须搞清楚灞桥纸是由何种纤维原料构成的。此后,潘几次赴陕西调查,并带回了陕西博物馆提供的灞桥纸样品。

1964年7月的一天,潘吉星带着灞桥纸样品和中科院介绍信,来到位于北京朝阳区光华路的轻工业部造纸研究所,请求进行分析化验。

当时负责给潘做化验的是王菊华。这是潘吉星和王菊华第一次会面,此后,潘和王分别成为“蔡伦前有纸说”和“蔡伦造纸说”两派观点的主要代表人物,并展开了几十年的争论。

潘吉星和王菊华日前分别接受了本刊采访。两人都对当时的化验结果印象深刻。根据显微图片,两人都认定灞桥纸是麻纤维。但分歧在于是何种麻,王菊华认为是黄麻,而潘吉星认为是大麻。

此后,潘吉星把这次化验分析结果写成论文,刊登在1964年第11期的《文物》杂志上,题目是《世界上最早的植物纤维纸》。文章中,潘吉星列出了黄麻和大麻两种可能。

论文发表后立刻引起了考古学家夏鼐的注意。

1964年12月21日上午,潘吉星在中科院开会,正巧碰上考古所长夏鼐。“夏鼐开口就说,如果是黄麻,那灞桥纸就有问题了。”大麻是中国原产物,但黄麻原产于西亚和北非,宋朝以后才传入中国。汉墓里怎么可能有宋朝的东西呢?夏鼐建议潘吉星再做一次化验。

1965年11月,潘吉星找到四川大学生物系。当时还是副教授和讲师的郑学经、李竹承担了这项工作。经过与其他各种麻的对比,郑、李两人认为,灞桥纸是大麻为主,兼有少量苎麻。

大麻产自北方,苎麻产自南方,但都是中国原产。从四川回来后,潘吉星立刻带着显微图片去找夏鼐。夏鼐拿着放大镜仔细端详后,说了一句话,“这就对了。”此后,潘吉星撰写了题为《论造纸术的起源》的论文,发表在1966年第3期《文物》杂志上,公布了新的化验分析报告。

造纸专家刘仁庆对灞桥纸的纤维性质也非常关注。1974年到1975年间,刘仁庆在中国科学院植物研究所形态细胞研究室的协助下,对灞桥纸进行了更为复杂的分析化验。

在显微镜下,比较观察了灞桥纸纤维与大麻、苎麻、黄麻、苘麻、洋麻、亚麻6种麻,发现灞桥纸纤维与大麻纤维的特征很近似,即细胞壁较厚,胞腔稍宽,纤维末端细长,顶部为钝形。在铜氨溶液中,它们都会产生念珠状膨胀,胞腔也随之膨胀为明显的波纹形。这说明,灞桥纸使用的是单一原料——大麻纤维。

至此,事情似乎应该有一个定论了,但是灞桥纸仍然饱受质疑。争论中最大的焦点就是,灞桥纸是从被推土机破坏后的汉墓中发现的,由于不是科学发掘,出土位置和确切年代都存在很多疑点。

■ 世界上最早的纸

灞桥纸发现以来,甘肃、陕西又相继出土了金关纸、中颜纸、马圈湾纸等西汉古纸。但是西汉纸接二连三出土,不仅没有使蔡伦以前是否有纸的争论逐渐平息,反而伴随着每次考古新发现,都引发出一场更为激烈的争论。

直到1986年的一天,甘肃天水放马滩的一个汉墓里,出土了中学课本中提到的那张“又薄又软”的纸。造纸界、考古界、史学界一下子安静下来,纷纷把目光集中于这次新发现。

主持这次发掘的甘肃省考古所研究员何双全向本刊介绍,放马滩纸的出土年代为西汉初年文、景二帝(公元前179年到公元前141年)时期,比蔡伦造纸早近三百年。

与以往考古发现不同的是,这次出土的古纸质量较好,纸面平整光滑,质地薄而软,上面还有用墨线绘制的地图。

放马滩纸的发现极为偶然。偶然发现的结果,成就了一代又一代文物学家、考古学家。偶然发现的魅力,也吸引着新一代考古学家,承继前贤,创建新说。

出土文物的古墓葬,位于一片偏僻的林区。不知哪年,林场在放马滩盖了几间土房子,作为护林站,这几间房子正好压在一片无人知晓的古墓地上面。

由于经常下雨,房子地基下沉,房子后坡常常滑塌,屋顶经常漏雨。1986年,一场春雨过后,山体又出现滑坡,工人决定动手挖土清泥。

向下挖着挖着,忽然几根大木头冒了出来。林场工人们看惯了地面上的木头,被从地下冒出木头来弄糊涂了。于是继续挖,古墓的一半椁板暴露出来。裸露在外的椁板,就好像一个大木箱,镶嵌在山崖上。

好奇的工人索性找来锯子和撬杠,锯开木棺,伸手去摸,结果摸出一卷竹简。木简泥糊糊的,看不清是何宝物,工人便拿到河边用水冲洗,隐约看到上面有不认识的文字,这才意识到可能是文物,赶紧向天水市文化局报告。

甘肃省考古所的何双全、田健等人接受任务,于当年3月赶赴放马滩。

“简直不可思议,那是一片战国时期的公共墓地,有一百多座墓葬。”何双全说。考古队抢救性发掘了十几座。

其中,在离古墓群较远处发现了一个编号为5号的墓葬。这个墓葬里出土的器物,和其他墓葬不同。5号墓没有明确纪年,根据和临近陕西墓葬出土的同类陶器、木器、漆器进行对比,何双全他们认定,这是一座西汉初期的墓葬。

考古队员在墓葬死者的胸部发现了一片类似丝绸的东西。当时只有二十多岁的田健看到这片东西,疑惑地说,“双全,这不是丝绸。”“不是丝绸能是什么?”已有二十多年考古经验的何双全接过来,在放大镜下仔细端详,“哎哟,还真不是丝绸,是纸。”

经过反复检验,在1989年第2期的《文物》杂志上,何双全发表了放马滩的发掘简报。

最早注意到放马滩纸地图的是中科院自然科学史研究所的古代地图专家曹宛如。当时曹正在编写《中国古代地图集——战国至元》。看到何双全的论文后,马上叫停即将刊印的《地图集》,飞赴兰州。经曹鉴定,放马滩纸是一张古代地图的残片。此后放马滩纸地图被收入了这部目前中国最权威的古代地图集。

紧接着,科学史专家潘吉星也注意到西汉纸地图出现,和曹不同,潘关心的是这张地图画在什么东西上面。潘吉星拿着何双全提供的样品,请日本高知纸业实验场进行技术鉴定,分析化验结果表明,放马滩纸是以麻类植物制造而成,纤维分布均匀,质量明显优于陕西灞桥纸。

事实上,纸张完全用来作为书写材料,还是东晋(公元4世纪)以后的事。放马滩以前出土的西汉纸,匀度不大好,厚薄相差较大,它虽然可以用作书写,但是看来做杂用的可能性更大。然而放马滩纸的发现,证明早在西汉初期,纸已经开始用于书写了。

放马滩的考古发掘总报告《天水放马滩秦简》,在整理考证了23年之后,由中华书局于2009年8月出版。报告称,这张纸是“目前已知最早的纸实物。它的发现不仅证明西汉初期就有纸出现,而且已用于绘图或书写,把纸的历史提前至西汉初期。”

■ 一次性出土297张西汉纸

放马滩纸的发现,让何双全觉得自己“命很好”,但让他没想到的是,“更好的命”还在后面。

1987年,在甘肃敦煌悬泉置,第二次全国文物普查的队员采集到多枚暴露在地表的木简。当时正在敦煌考察的何双全被紧急调往现场。根据地表发现的汉简,何双全确定这是“汉代遗址无疑。”事后,甘肃省考古所决定,悬泉置遗址暂时以地下掩埋保护为主。

何双全回来后,始终惦记着这处汉代遗址,此后的两年每年都去勘察。1989年勘察时,发现地表被挖了5个洞,“坏了,有人盗墓。”何双全立即给上级打了报告。经国家文物局批准,1990年冬开始对悬泉置遗址进行抢救性发掘。

长达3年的发掘过程,一次又一次地给何双全惊喜。悬泉置遗址共出土古纸550张,其中西汉纸297张,7张西汉纸上有字,成为目前我国考古发掘中发现古纸最多的地方。

悬泉置位于甘肃省敦煌市与安西县交界处,西距敦煌市府(古沙洲)60公里,东去安西县府(古瓜州)60公里,是汉代驿站遗址。

遗址占地22500平方米,包括办事机关、马厩。院外西北部是垃圾堆,大部分遗物、简牍都是出土于此。

据何双全介绍,文物堆积的土层层次十分清晰,出土纪年木简最早的为西汉昭帝元凤元年(公元前80年),最晚的为王莽始建国四年(公元12年),纸的年代与此对应。

何双全带着潘吉星到过正在发掘的现场。此后两人接受本刊访问时,都提到一个细节,在尚未挖掘出的地层中,他们看到汉简和古纸纽在一起。

“除此之外,纸上字体也可以分辨纸的年代。”何双全说,西汉和东汉的书法不同。西汉是半草半隶的书法风格,到了东汉,要么隶书,要么草书,风格比较统一了。

何双全将发掘简报刊登在《文物》杂志2000年第5期上。长达40万字的最终发掘报告,他仍在撰写中。他说,这是他退休前最重要的事情了。

至此,“蔡伦以前有纸说似乎没有什么疑点了,”何双全说,“悬泉置297张西汉纸的发现,为研究造纸起源提供了丰富的实证。”

我国以前有过这样的说法,认为“考古不下三代”,意思是说夏商周三代以后的文献记载已经十分丰富,各种正史和野史的历史文献众多,并且保存的情况也相对比较好,不需要进行考古研究了。其实情况并非如此。

文献记载和考古发现是不同的信息库,前者一般记录的是历史上发生的重大事件,而后者发掘到的更多是各阶层民众日常生活的遗留物。因此,即便对于文献记录非常详尽的遗址和历史阶段,考古研究也能为历史提供极为重要的信息。正如中国考古学会前理事长苏秉琦说言,历史已逝,考古学使它复活。

针对长达大半个世纪的争论,2010年7月出版的《中国考古学•秦汉卷》,根据20世纪以来的考古发现指出,“早在蔡伦之前的西汉时期,中国已创造出了麻质植物纤维纸。随着西北丝绸之路沿线考古工作的不断进展,在陕西、甘肃、新疆等地许多西汉遗址和墓葬中发现西汉不同时期制造的古纸,从而引起了造纸起源问题的大讨论。”

这本中国考古界最权威的著作,对这些西汉纸做出了具体的描述,称,“这些古纸不但都早于蔡伦纸,而且有些纸上还有墨迹字体,说明已用于文书的书写。”

编著者最后得出结论:“‘西汉有纸’毫无疑问”“早在公元前2世纪西汉初期我国已经有造纸技术,而且应用于包装、书写和绘图等领域,比东汉蔡伦造纸早两三百年。”

纸史公案60年

主笔│李杨

“中国发明造纸术的时间,向前推了300年,这到底是好事还是坏事?”

1987年9月13日清晨,正在日本京都大学担任客座教授的潘吉星,像往常一样,一边啜着咖啡,一边随意翻看报纸。

突然,报上的一则新闻差点让他从沙发里蹦起来,“我怎么上了日本的报纸?!”

是日,《朝日新闻》、《京都新闻》等日本报纸,纷纷转载了共同社消息《蔡伦的纸仍是最早的——中国的学会解决了30年的争论》。

报道说,“世界上最早的纸是蔡伦于公元105年所发明的。日本的百科辞典所介绍过的比这早二百年以上的‘灞桥纸’之说,是无力的。”“这是十一日在北京召开的‘蔡伦发明纸1882年大会’上由轻工业部造纸局及中国造纸学会发表的‘对真相作彻底的调查的结果’。”

潘是中国科学院自然科学史所研究员,自上世纪60年代开始从事纸史研究,被认为是支持蔡伦以前有纸说的主要代表人物之一。

共同社在交代新闻背景时说,“1964年,纸的研究家、有名的社会科学院研究员潘吉星,在《文物》杂志上发表断定为‘世界上最早的植物纤维纸’的论文,结果使蔡伦的名字在一部分历史书、教科书、博物馆中被取消。”潘吉星因为“在学术界造成很大的混乱而受到批评”。报道还援引英文报纸《中国日报》(China Daily)消息说,“潘氏现在在国外已承认其自说的错误。”

“这纯属造谣!”潘吉星如今对笔者谈起这件事,还耿耿于怀。“我正在日本宣讲西汉有纸的观点,什么时候承认自己错了?”

看到新闻的当日,潘吉星就约见了日本《每日新闻》记者。次日,潘指责轻工业部未尊重事实的消息,刊登在《每日新闻》的显要位置。

此后一周,潘吉星在日本化学史学会和东京造纸博物馆,两次宣讲蔡伦前有纸说。前来“观战”的日本听众把会议室挤得水泄不通。

■ 争论是怎样开始的

上世纪50年代以前,各界对蔡伦是造纸术发明人的说法,并无异议。虽然1933年考古学家黄文弼在新疆罗布淖尔发现了一张早于蔡伦的西汉纸,但被当做孤证没有加以重视。

直到上世纪50年代,化学史家袁翰青首次挑战了这一“历史定论”。

1953年初,袁翰青担任商务印书馆总编辑期间,受北京师范大学聘请,为学生开设中国化学史讲座。袁翰青对有关造纸史籍进行一番研究和思考后认为,像造纸这样一门多原料、多工序、多品种的技术,由一人发明,似乎不大符合实情。尤其是蔡伦作为一个太监,知识面有局限性。如果按《后汉书》上的说法把他作为纸的发明人来讲解,是相当困难的。

后来,袁翰青将讲稿增改成文,以《造纸在我国的起源和发展》为题,发表在1954年第12期的《科学通报》上。文章首次提出,“蔡伦是造纸术的改良者而不是发明者。”

次年,当时在中国科学院历史研究所第一所工作的张德钧,在1955年第10期《科学通报》上撰文,反驳袁文观点。张德钧认为,无论是文献考察和实物探究,都没有提供出蔡伦以前已有植物纤维纸的证据,因此袁文的“蔡伦之前已有植物纤维纸”之说不能成立。

争论是从袁、张两位在刊物上发表文章开始的。

此后,20世纪50年到70年代,考古学家先后在中国的甘肃、陕西先后发掘出一些西汉纸。每有蔡伦前古纸的发现,就会引发学术界的广泛关注和激烈争论。大家各抒己见,仁者见仁,智者见智。

■ 纸史研究的管辖权

到了1979年,争论开始发生微妙的变化。

是年,主管造纸局的轻工业部副部长王毅之率中国科技代表团访问日本,参观东京造纸博物馆时,发现展览说明中说,蔡伦以前的西汉已经有了纸,非常生气,随即向日方提出抗议,他说这与中国的历史定论不同,要求撤销此说明。

当时的东京造纸博物馆馆长野口为一郎拒绝了中方的要求,说,如何布展是他们的内部事务,而且关于造纸起源的说明,是根据中国考古新发现和中国学者对古纸的研究成果做出的,没有什么不妥。

代表团回国后,正好赶上国内媒体报道陕西扶风发现蔡伦之前的西汉麻纸。从这时起,轻工业部正式介入蔡伦是否是纸的发明人的论战。

一、认定主管造纸行业的造纸局对全国纸史研究拥有管辖权,与此相关的作品自1979年起应报造纸局审批,“取得正式批文后才能发表”。(《拨乱反正与行政干预析》,刊载于《纸史研究》1987年第3期)

二、认定轻工业部造纸局是“全国唯一权威、合法的”检测出土古纸的技术中心,其它所有单位和个人的检测,如与造纸局有不同的判断,“在法律面前是无效的”。(《西汉古纸的分析鉴定应以谁为准》,刊载于《纸史研究》1986年第8期)

几乎同一时候,潘吉星著《中国造纸技术史稿》1979年10月由文物出版社出版。书中介绍了考古学家黄文弼在新疆发掘的罗布淖尔纸,以及化学史家袁翰青提出的“西汉有纸说”的观点。

《中国造纸技术史稿》的出版立刻激起轻工业部的巨大反弹。轻工业部分别向中国科学院科学史所和文物出版社提出抗议:质问为什么没有经过轻工业部造纸局审批,便轻率地出版这样的著作。

潘吉星还告诉笔者,从那以后,他被造纸局拒之门外,造纸局不再接受他送来的分析化验样品。无奈,潘将古纸样品带到日本,请日本有关机构帮助检验并拍摄显微照片。后来,纸史委员会副主任陈启新说他这种做法是“文物走私”。

“很难想象,‘文革’结束这么多年了,大家还用这样一种语言和方式来争吵一个学术问题。”甘肃省考古队何双全说。何双全后来是放马滩纸和悬泉置纸的发掘人,他在接受采访时特别提到,他刚刚发掘出放马滩纸地图时,曾有人警告他“闯了大祸”。

■ 灞桥纸“作伪”?

1987年9月11日,中国造纸学会在北京科技会堂举行纪念蔡伦发明造纸术1882周年大会。《纸和造纸》1987年第4期刊登的大会通讯,记述了大会的盛况。

“出席纪念会的有首都及外地科技、文化、新闻、出版、教育和造纸方面的领导和代表二百余人。”

“著名科学家、中国科协名誉主席、政协副主席周培源和中国造纸学会理事长王毅之作了重要发言”。

会上,周培源说,“造纸术是我国古代的四大发明之一。公元105年,东汉蔡伦造纸术的发明,为推动人类历史文明的发展做出了巨大的贡献。”“不仅在我国的历史文献上,而且在国际文化界中早有定论”,“决不可轻率地贬低蔡伦和修改历史”。

大会最后宣布:蔡伦是造纸术的发明人,为期三十年的纸史争议自即日起已告结束。

次日,新华社、《人民日报》《光明日报》《中国青年报》《科技日报》等各大媒体纷纷报道了这一纸史争议的“官方定论”。

《人民日报》刊登新华社消息《专家确认蔡伦发明造纸 西汉的“灞桥纸”是废麻絮》。文章称,“近年来,中国造纸研究所的专家经过细致的考察和分析,认为‘灞桥纸’根本没有经过切断、打浆和抄造等造纸生产的基本工序,不是植物纤维纸,而是一些废麻絮。”“蔡伦才是造纸祖师。”

《中国青年报》发表文章《蔡伦造纸功垂百世 “灞桥麻纸”冒名三十年》,称,“轻工业部造纸工业局与中国造纸学会纸史委员会对1957年发现的‘灞桥纸’进行了细致的调查,结论是:根本未发现灞桥西汉墓穴”;“所谓的灞桥‘西汉纸’,只是在塌方和推土机推过的泥土中发现的一团纤维状物,又经人工将其加工出来的。”

《科技日报》干脆直接点了灞桥纸发掘人、陕西省博物馆程学华的名字,说,“程学华等人将纤维状物喷上水,熨烫平展,用玻璃夹紧,搞成单片。”“为彻底查明‘灞桥西汉纸’的真相,轻工业部造纸工业局与中国造纸学会纸史委员会近年来先后组织调查组赴西安、北京等地深入调查,走访了当年‘灞桥纸’的发现者、砖瓦厂现场工人、监工、现场负责人以及陕西文化、科技、考古、文物界的有关专家,结果表明:‘灞桥西汉古墓’仅仅是推测。”文章最后说,“轻工业部有关领导人指出:对虚假的‘灞桥纸’在国内外引起的种种混乱,需要尽快予以澄清,拨乱反正,让被玷污了的中华民族造纸史重放光华。”

如今陕西省博物馆的程学华已故去多年,但从他专门针对轻工业部大会点名撰写的《西汉灞桥纸的补述论证与有关问题的说明》(以下简称《说明》)一文中,可以看出他当时的反应。

这份长达17页的《说明》写于1988年10月15日,程学华签字盖章。

在《说明》中,程学华详细阐释了灞桥纸的发现经过、墓葬位置、断代依据以及旁证依据等。在对这些专业问题进行陈述之后,程用了一半的篇幅“揭穿轻工业部和中国造纸学会所谓对灞桥纸深入调查的真相”。

程学华记录了轻工业部造纸局和中国造纸学会前后三次和他的接触过程。

第一次是1979年秋。当时程学华已经完成秦兵马俑坑的钻探试掘任务,转入秦始皇陵园的调查钻探。从北京来了两位女同志,一位是王菊华,另一位是李玉华。程学华向两位北京客人介绍了灞桥纸发掘的详细情况。

王当时是造纸局的化验员,李是党务工作者。日前,王菊华接受了笔者的访问,她是一位谦和的白发老人,李玉华则谢绝了笔者的采访。这两位后来多次联合署名撰文,坚持说蔡伦是造纸术的发明人。王、李二人成为这一观点最重要的代表人物。

第二次是1983年5月24日。这次前来调查的是轻工业部造纸局的一位王姓处长和农业制片厂的一位编辑。“王处长对我是上级对下级的口气,他要我改变一下自己的原有说法,我就可以上科教电影片的镜头,我实在反感”。程学华在报告中写道。

第三次调查是1987年四五月间,纸史研究委员会委员段纪纲受轻工业部造纸局和中国造纸学会派遣,两次赴陕西调查。4月21日,段向程提出,请改变观点。5月23日,段再次找到程学华,拿出一份已经拟好的谈话笔录,要求程签字。“对此,我据理驳斥他们这种无原则的做法。”程学华在《说明》中写道,“这是学术研究领域内的怪事”。

1987年6月,中国造纸学会纸史委员会调查组完成了《关于“灞桥纸”的调查报告》,并在同年9月纪念蔡伦发明纸1882年大会上向外界公布。

纪念大会没有邀请陕西省博物馆派人出席。事后,陕西省博物馆馆长武伯伦看到《调查报告》后,在和一位造纸专家的通信中,代表陕博发表了两条意见:

一、对轻工业部纸史委员会新公布的“作伪”的决定,我馆不予承认。我们从未听到过关于“作伪”的反应,也无“作伪”的依据,我们从未怀疑过我馆的研究成果。

二、在无充分依据的情况下,我馆不改变对灞桥纸的断代和收藏等级,仍断为西汉,仍按一级品收藏。在陈列中也按西汉纸陈列不变。

落款是陕西省博物馆,1987年12月24日,加盖公章。

在灞桥纸的问题上,两派唇枪舌剑,相互之间的争论到了白热化的程度。

■ “关系国家尊严的大问题”

1987年召开的纪念蔡伦发明造纸术1882周年大会上公布的《关于灞桥纸的调查报告》,明确写到了“灞桥纸”在国内外造成的混乱和影响,包括全国中小学使用的《中国历史》教材、大学历史教材、许多工具书以及其它书刊里都出现了“灞桥西汉纸”的字样,蔡伦由造纸发明家被贬成造纸改良者,中国古代“四大发明”变成了“三大发明”,不提造纸术了。国内外有些博物馆里的蔡伦像被拿掉了。

大会根据《调查报告》指出,蔡伦发明造纸术是“中华民族的骄傲”“由所谓‘灞桥纸’引起的种种混乱,应证实予以澄清”。

很多人认为,西汉有纸说在某种程度上,是对造纸鼻祖的颠覆。全国各地乃至日本的手工造纸作坊里,如今还供奉着“蔡伦祖师爷之位”,工匠们至今还保留着每年阴历三月十七日祭祀蔡伦的习俗。

对蔡伦发明纸说法的挑战,令一些持传统观点的老人很难接受。

2007年10月,《河南商报 (微博)》发表过一则题为《河南博物院“四大发明展”无造纸术引发争议》的新闻。报道说,在河南博物院10年的展出中,中国人引以为豪的“四大发明”却只展出了三项。中国造纸学会的李玉华在郑州开会时,无意发现了这个缺漏。她写信给河南省有关领导。在她的奔走中,造纸术终于在河南省博物院与观众见面。

在坚持蔡伦发明造纸的人眼中,这是关系到国家尊严的大问题。纸史委员会委员安嘉麟曾在《纸史研究》1987年第7期上用“宗实”的笔名,撰写了题为《拨乱反正与行政干预》的文章。文章指出,蔡伦造纸说是“历史定论”,关系到祖国尊严和荣誉,神圣不可侵犯。挑战此说已不再是学术问题,而是是否爱国、维护国家尊严的政治问题。

“西汉纸的发现,和贬低‘四大发明’根本扯不上关系。”潘吉星说,中国发明造纸术的时间,向前推了近三百年,这到底是好事还是坏事?应该是好事。

日本学者、东京大学教授中山茂所著的《市民的功利主义科学观》,于1984年由东京社会评论社出版。中山茂说,“自从西汉有纸说在中国发表以来,有人对此说加以缺乏根据的反驳,无非要维护蔡伦是纸的发明者。这是对蔡伦带有宗教感情的信徒的所作所为。”“由于感情问题作祟,反对纸的西汉起源说,只好说‘灞桥纸不能以纸定论’。”

[导读]1987年题为《拨乱反正与行政干预》的文章指出,蔡伦造纸说是“历史定论”,关系到祖国尊严和荣誉,神圣不可侵犯。挑战此说已不再是学术问题,而是是否爱国、维护国家尊严的政治问题。

■ 余波未平

随着甘肃放马滩纸和悬泉置纸先后发现,关于蔡伦是否是纸的发明人的争论渐渐平息。

人民教育出版社1992年10月出版的初中课本《中国历史》第一册,引入了1986年甘肃天水发现的放马滩纸,正式使用了“蔡伦改进造纸术的说法”。此后教材多次印刷,几次修订都没有改变这一结论。

而潘吉星在1979年出版的《中国造纸技术史稿》至今已经多次修订。每遇考古新发现,潘吉星都会把新的证据加入书中。最新一版的《中国造纸史》(2009年11月上海人民出版社)中,潘说,“这一版他最满意。”潘的著作现已翻译成英文、日文,以潘为代表的西汉有纸说,也被国际学术界所接受。

新的发现和学术著作并没说服反对者。

2005年10月,蔡伦故乡湖南省岳麓出版社出版了《纸祖千秋》。这本近55万字的文集收录了100多篇文章,清一色地由坚持蔡伦发明造纸术观点的人撰写。书的封底写着:谨以此书献给蔡伦发明造纸1900周年。

2008年10月,北京奥运会过后不久,有人提出,将蔡伦故里湖南省“耒阳市”改为“蔡伦市”,做好做足蔡伦这篇文章,用好蔡伦这块瑰宝。

西汉古纸出土一览表

序号 纸名 年代 出土时间 出土地及发掘方式

1 罗布淖尔纸 公元前73年-公元前49年 1933年 新疆罗布淖尔汉代烽燧遗址科学发掘

2 灞桥纸 公元前140年-公元前87年 1957年 陕西西安灞桥砖瓦厂工地清理

3 金关纸 公元前52年-公元前3年 1973年-1974年 甘肃居延汉肩水金关军事哨所科学发掘

4 中颜纸 公元1年-公元5年 1978年 陕西扶风县中颜村汉建筑遗址窑藏清理

5 马圈湾纸 公元前65年-公元23年 1979年 甘肃敦煌马圈湾汉屯戍遗址科学发掘

6 放马滩纸 公元前176年-公元前141年 1986年 甘肃天水放马滩西汉墓清理

7 悬泉置纸 公元前140年-公元前7年 1990年-1992年 甘肃敦煌甜水井汉墓悬泉置邮驿遗址科学发掘

1935年:考古发现罗布淖尔纸,证明西汉已经有纸

1933年夏天,考古学家黄文弼受国民政府教育部派遣,率西北科学考察团至新疆考察。在新疆罗布淖尔汉代烽燧遗址里,首次发掘出一片西汉纸。

黄文弼在发掘报告中对这张纸做出如下描述:“麻质,白色,作方块薄片,四周不完整”,“质甚粗糙,不均净,纸面尚存麻筋,盖为初造纸时所作,故不精细也。”

“麻是植物纤维。”北京工商大学教授刘仁庆介绍,“判断是不是纸,主要看是不是植物纤维。植物纤维就是纸,动物纤维则是丝质品。”“麻质,说明是纸。” 这位长期从事造纸教学和研究的造纸界学者作出如是判断。

罗布淖尔纸的发现轰动一时,为“蔡伦前有纸说”首次提供了实物证据。但不幸的是,西北考察团文物在武汉举办文物展时,遭遇日本飞机轰炸,所有展品全部被毁,其中也包括这张麻纸。

虽然有明确记载,但罗布淖尔纸毕竟已经不存在了,即使存在也是个孤证。因此,很多人对蔡伦前有纸说还是半信半疑,这其中也包括中国社会科学院副院长兼考古所所长夏鼐。夏鼐曾在1955年针对蔡伦以前是否有纸的争论表态,“西汉有纸证据不足,尚不能做出否定(蔡伦发明纸)的结论。”…[详细]

1957年:考古发现灞桥纸,再次证明西汉时代就已经有纸

1957年在陕西省西安市郊的灞桥,发现了一个至少不迟于西汉武帝时代(公元前140年到公元前87年)的古墓,从墓中清理出一叠纸,这就是后来被广泛争议的灞桥纸。

1958年1月5日《中国青年报》对灞桥纸的发现做了报道,说,“我国发明纸的年代还要上推好多年”,并说,“据现在我们的历史知识来判断,蔡伦对造纸事业曾经起了巨大的发展作用,他曾经改进了造纸的原料,推动了造纸的事业,但他并不是第一个发明纸的人。”

1974年到1975年间,造纸专家刘仁庆在中国科学院植物研究所形态细胞研究室的协助下,对灞桥纸进行了复杂的分析化验。在显微镜下,比较观察了灞桥纸纤维与大麻、苎麻、黄麻、苘麻、洋麻、亚麻6种麻,发现灞桥纸纤维与大麻纤维的特征很近似,即细胞壁较厚,胞腔稍宽,纤维末端细长,顶部为钝形。在铜氨溶液中,它们都会产生念珠状膨胀,胞腔也随之膨胀为明显的波纹形。这说明,灞桥纸使用的是单一原料——大麻纤维。也就是说,灞桥纸确实是纸。

1986年:出土放马滩纸,年代比蔡伦造纸早三百年

灞桥纸发现以来,甘肃、陕西又相继出土了金关纸、中颜纸、马圈湾纸等西汉古纸。但是西汉纸接二连三出土,不仅没有使蔡伦以前是否有纸的争论逐渐平息,反而伴随着每次考古新发现,都引发出一场更为激烈的争论。

直到1986年的一天,甘肃天水放马滩的一个汉墓里,出土了中学课本中提到的那张“又薄又软”的纸。造纸界、考古界、史学界一下子安静下来,纷纷把目光集中于这次新发现。

1987年:官方宣布“蔡伦是造纸术的发明人”,欲强行结束争论

1987年9月11日,中国造纸学会在北京科技会堂举行纪念蔡伦发明造纸术1882周年大会。。据《纸和造纸》杂志刊登的大会通讯记载,“著名科学家、中国科协名誉主席、政协副主席周培源和中国造纸学会理事长王毅之作了重要发言”。

会上,周培源说,“造纸术是我国古代的四大发明之一。公元105年,东汉蔡伦造纸术的发明,为推动人类历史文明的发展做出了巨大的贡献。”“不仅在我国的历史文献上,而且在国际文化界中早有定论”,“决不可轻率地贬低蔡伦和修改历史”。

次日,新华社、《人民日报》《光明日报》《中国青年报》《科技日报》等各大媒体纷纷报道了这一纸史争议的“官方定论”,并将此前考古发现的西汉灞桥纸定性为“废麻絮”、“冒名三十年”,说灞桥纸“程学华等人将纤维状物喷上水,熨烫平展,用玻璃夹紧,搞成单片”伪造出来的。这一系列的报道,与1987年6月中国造纸学会纸史委员会调查组“完成”的《关于“灞桥纸”的调查报告》完全一致。

但收藏灞桥纸的陕西省博物馆馆长武伯伦表示:一、对轻工业部纸史委员会新公布的“作伪”的决定,我馆不予承认。我们从未听到过关于“作伪”的反应,也无“作伪”的依据,我们从未怀疑过我馆的研究成果。二、在无充分依据的情况下,我馆不改变对灞桥纸的断代和收藏等级,仍断为西汉,仍按一级品收藏。在陈列中也按西汉纸陈列不变。

蔡伦造纸说是“历史定论”,关系到祖国尊严和荣誉,神圣不可侵犯!

1987年召开的纪念蔡伦发明造纸术1882周年大会,公布了《关于灞桥纸的调查报告》。报告明确写到了“灞桥纸”在国内外造成的混乱和影响,这些“坏影响”包括:全国中小学使用的《中国历史》教材、大学历史教材、许多工具书以及其它书刊里都出现了“灞桥西汉纸”的字样;蔡伦由造纸发明家被贬成造纸改良者,中国古代“四大发明”变成了“三大发明”,不提造纸术了;国内外有些博物馆里的蔡伦像被拿掉了。

大会根据《调查报告》指出,蔡伦发明造纸术是“中华民族的骄傲”“由所谓‘灞桥纸’引起的种种混乱,应证实予以澄清”。

在坚持蔡伦发明造纸的人眼中,这是关系到国家尊严的大问题。纸史委员会委员安嘉麟曾在《纸史研究》1987年第7期上用“宗实”的笔名,撰写了题为《拨乱反正与行政干预》的文章。文章指出,蔡伦造纸说是“历史定论”,关系到祖国尊严和荣誉,神圣不可侵犯。挑战此说已不再是学术问题,而是是否爱国、维护国家尊严的政治问题。

日本学者、东京大学教授中山茂则说:“自从西汉有纸说在中国发表以来,有人对此说加以缺乏根据的反驳,无非要维护蔡伦是纸的发明者。这是对蔡伦带有宗教感情的信徒的所作所为。”“由于感情问题作祟,反对纸的西汉起源说,只好说‘灞桥纸不能以纸定论’。”

结语:2005年10月,蔡伦故乡湖南省岳麓出版社出版了《纸祖千秋》。这本近55万字的文集收录了100多篇文章,清一色地由坚持蔡伦发明造纸术观点的人撰写。书的封底写着:谨以此书献给蔡伦发明造纸1900周年——在中国,学术问题永远不会只是单纯的学术问题,所以,无论考古出土多少西汉纸,恐怕都无法“说服”那些“蔡伦发明造纸术”的拥护者……

爱华网

爱华网