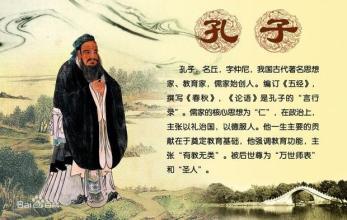

孔子弟子子贡(姓端木,名叫赐)对学习感到有些厌倦了,对孔子说:“真希望有个休息的地方。”

孔子说:“活着的时候没有休息的地方。”

子贡说:“这么说,我端木赐就没有休息的地方了吗?”

孔子说:“有地方啊。你看见那坟墓了吗?那么高高的隆起着,大大的挺立着,那里就是休息的好地方了。”

子贡说:“这么说来,死亡也有非常大的用处了!君子可以在这里得到休息,小人可以在这里不得不驯服。”

孔子说:“端木赐啊,你看明白生死的道理了。可是,众人都知道活着是多么快乐,却不知道活着的痛苦;都知道衰老是多么疲惫,却不知道衰老的安逸自在。还有,人们都知道死亡是令人厌恶的事,却不知道死亡也是一种最好的休息。晏子说过这么一句话:'自古以来就有了死亡这个事,太好了!仁德的人可以在这里得到休息,不仁德的人在这里不得不驯服了。’”(《列子 天瑞》)

人需要学习——孔子故事之二

孔子说:“君子有三个方面需要思考一下,不得不思考啊。第一,年少的时候不学习,长大了就没有能力做事;第二,年老了如果不把所学的东西教给人,等死了以后就没有人再想着你了;第三,如果在拥有一些东西的时候不知道给别人一点,一旦到穷困的时候就没有人给你了。因此,君子在年少的时候要想想长大怎么办,就要学习;衰老了的时候要想想死了以后会怎么样,就要教给别人一些东西;拥有东西的时候要想想穷困的时候怎么办,就要知道把东西给别人一点。”

又说:“君子担心三件事:没有知识,能不担心吗?没有知识却又不去学习,能不担心吗?学习到知识了,却不去落实到行动上,能不担心吗?”

“不学习,光知道自己去想啊想,就是有知识也不会广博;光知道学习知识,而自己不用这些知识来修养自己,即使学习到知识了也不会被人尊重;不凭借着诚心去到社会上立身,即使偶然能立身也不会长久;诚心没有得到人们相信的时候就喜欢夸夸其谈,即使说得再多也没有人相信。一个资质不错的人,却没有听说过君子之道,只知道怜悯小的东西却因此伤害到更大的东西,那么,灾难必然会降临到他的身上。”(《荀子法行》、《韩诗外传》一、六)

孔子观水——孔子故事之三

孔子看着滚滚东流的河水。

子贡向孔子问道:“君子为什么看到大水就要看看,这是什么道理呢?”

孔子说:“水流那么浩大,普遍地对待各种生物却不有意去做什么,好象是得道的样子;在它流淌的时候,有低洼的地方就向低洼的地方流,到该拐弯的地方就拐弯,一定要按照自己的本性去做,似乎很合乎道义;它汹涌流淌却从不枯竭,似乎很符合大道;如果一旦决口而能出,它就会自然而迅速地做出反应,奔赴极深的山谷也毫不畏惧,好象是非常勇猛;把它倒进器具里面,必然很平,好象非常有法度;一旦装满了器具就不再贪求,似乎很公正;柔顺而无所不到,好象非常明察;万物从其中一出一入,就能变得新鲜而干净,好象非常善于教化;它哪怕经历成千上万次的曲折也要向东流,好象非常有志向。这就是君子见到大水一定要看看的原因吧。”(《荀子宥坐》)

没有走投无路的时候——孔子故事之四

孔子被困在陈国与蔡国之间,接连七天不能烧火作饭,用野菜做的汤里面连一个米粒也没有,脸色显得有些疲惫,但是,仍然在屋里抚琴唱歌。

弟子颜渊正在择野菜,但听到子路、子贡一起说着话:“老师两次被从鲁国驱逐出来,隐退到了卫国,后来到宋国讲学,又被人砍倒了大树,差一点丢了性命。还曾经在周地遭受困顿,现在又被围困在这里了。要杀害咱们老师的人竟然没有罪过,欺凌咱们老师的也没有人来禁止。可是,咱们的老师还是抚琴唱歌,君子难道就这样不把羞耻当回事吗?”言下之意,对孔子的做法有些不理解,甚至有些不满。

颜渊无法回答这个问题,就进去对孔子说。孔子把琴推到一边,长叹了一声说:“仲由(子路)和端木赐(子贡),都是看问题看得太短浅了。你去把他们叫进来,我跟他们说说。”

子路和子贡进来了。子路有些愤愤不平地说:“像我们这样在天下传道,却遭受这样的困境,可以说就是走投无路了!”

孔子说:“怎么能这么说呢?君子能够通达道义就叫做'通(左右逢源)’,不能通达道义才叫做'穷(走投无路)’。现在,我孔 丘虽然在这样的乱世之中遇到忧患,但是,这是因为坚持仁义之道所致。如果因为遇到忧患就放弃仁义之道,还能算君子吗?既然有君子之道,就不能说是走投无路啊。”

子路和子贡认真地听着,两人互相用眼睛余光扫了对方一下。颜渊默默地听着。

孔子接着说:“既然要推行君子之道,就要在心中永远坚持道义,无论遇到任何情况都不违背道义,就要坚持道德原则,即使遇到灾难也不失去道德原则。你们看到那些松树和柏树了吗?无论天气多么寒冷,霜雪多么凌厉,都是常青不谢。现在我们在陈蔡之间遇到了阻碍,从而可以考验自己是否能坚持住道德仁义,这是一种幸运啊。”

说完,孔子又把琴拿过来,继续抚琴,唱起歌来。子路高兴地拿起盾牌随着节拍跳起舞来。

子贡感慨地说:“原来我真的不知道天有多高、地有多厚啊!有道义才能上薄云天,有修养才能承载一切啊!”

颜渊早已把孔子的话牢牢记在心上,琢磨着如何落实到自己的言行之中去。(《庄子 让王》)

仁者乐山——孔子故事之五

孔子说过:“仁者乐山,智者乐水。”弟子子张希望进一步弄明白,于是问道:“仁者为什么会喜欢山呢?”

孔子指着泰山说:“你看,它多么高啊!巍然耸立着。”

子张说:“就因为山高,所以就喜欢吗?这与仁有什么关系?”

孔子答道:“就在这高高的山上,草木生长着,鸟兽繁殖着,财富和人们所用的东西也由此生产着。”

子张说:“每个人不都是也在做事吗?做事也是有益于他人的啊。”

孔子说:“为了得到报酬而做事,与从本心出发去做事不一样。高山,生产了财物却并不认为是私有的,四面八方的人们都可以来采用;风云从山中飘出,通达于天地之间,使阴阳协调,成为雨露来滋润万物,使万物获得成功,使百姓得以享用。这才是仁者喜欢山的根本原因。”

(《太平御览》四百十九引《尚书大传》)

智者寿——孔子故事之六

孔子说:“智者乐,仁者寿。”又说:“死生有命,富贵在天。”

鲁哀公问:“有智慧就能长寿吗?”

孔子回答说:“是的。能尽天年便是长寿。但是,有三种死,不是由于天命,而是人自己所导致的。”

鲁哀公很有兴趣地问:“是哪三种呢?”

孔子说:“平时的居住条件不在乎,饮食不加节制,做事劳累过度,就会因为生病而死;处在下位却好冒犯上位的人,放纵自己的欲望和嗜好,对财物贪得无厌地追求,就会因为触犯刑罚而被杀;不自量力地凭借少数人的力量去与众人为敌,本来卑弱却硬要去侮辱强者,因为一时忿怒而不考虑自己的力量也不考虑后果,就会被兵器杀死。所以,这三种死都不是天命,而是人自找的。”

(《韩诗外传》一)

送别之言——孔子故事之七

孔子的弟子子路要远行,前来向孔子告别。

孔子说:“我是赠送给你一辆车呢,还是赠送给你一段话呢?”

子路说:“请夫子送给弟子一段话吧。”

孔子说:“不能自强不息,不可能达到远大的目标;不勤劳地做好自己的事情,不可能有功效;不发自真心而有分寸地去对待他人,不可能得到他人的亲近;自己不讲信用,不可能使别人对自己讲信用;不拿出诚心而谦逊地对待他人,不可能符合礼义。如果能够慎重地从这五个方面去做人做事,就能够做得长久。”

子路拜受领教而去。(《说苑 杂言》)

待人的三种情况——孔子故事之八

子路、子贡、颜子在一起谈论待人之道。

子路说:“别人以善意待我,我也用善意待他;别人用不善待我,我也用不善待他。”

孔子评价道:“这是没有道德礼义的夷狄之间的做法。”

子贡说:“别人用善意待我,我也用善意待他;别人用不善待我,我就引导他向善。”

孔子评价道:“这是朋友之间应该有的做法。”

颜子说:“别人以善意待我,我也用善意待他;别人用不善待我,我也以善意待他。”

孔子评价道:“这是亲属之间应该有的做法。”

(《韩诗外传》九)

上古圣人也不过如此——孔子故事之九

颜子去问孔子时说:“我希望自己能做到的是,贫贱时与富贵时一样,不有意表现多么勇敢却有威严,与有志之士交往,终身没有患难。这样可以吗?”

孔子说:“你说得非常好啊!贫穷时和富有时一样,便能知足而不受欲望的左右;卑贱时与高贵时一样,就能始终谦让有礼;不有意表现多么勇敢却有威严,就能恭敬待人而对他们没有过失;与有志之士交往,终身没有患难,就能谨慎地选择朋友、选择要说的话。这个志向非常高大!即使是上古时代的圣人,也不过如此啊。”(《韩诗外传》十)

孔子对待三善——孔子故事之十

曾子说:“我听到夫子所说的三句话,却还没有做到。夫子见到别人有一方面的善,就忘记了他众多的不好,这是在夫子这里做事比较容易的地方;夫子见到人有善心善行,就好像是自己有善心善行一样,这是夫子不争功的表现。听说了善的道理一定要亲自落实到自己行动中,然后才会说出来,这是夫子勤劳躬行的反映。”

云尘子说:人们看来最容易的事,其实也是最难的事。见到别人有善心善行,却总惦记着他的过去的恶行,我们的心胸就会越来越狭隘,久而久之,也就使人们渐渐远离自己,这就是“水至清则无鱼,人至高则无师”吧?见到人有善心善行,却产生忌妒争夺之心,忧患之情也就由此而生;听说了善道,却只是纸上谈兵,不把它落实在自己的言行之中,现实中不可能增加一点善的因素。要做到这些,莫非很难吗?当你说很容易的时候,也许不会太难;当你说很难的时候,就变得真的很难了。(《说苑 杂言》)

有过错就当面指出——孔子故事之十一

简子手下有两位臣子,一个叫尹绰,一个叫赫厥。

简子说:“赫厥这个人爱护我,不在大庭广众面前指出我的过错;尹绰这个人不爱护我,在大庭广众面前就指出我的过错。”

尹绰说:“赫厥爱护国君,不愿意国君在众人面前出丑,但是并不在乎国君的过错。臣在乎国君的过错,但不在乎国君的出丑。”

孔子说:“尹绰真是个君子啊!能够当面指出人的过错而不阿谀奉承。”

(《说苑臣术》)

云尘子说:人与人之间,可贵的是发现别人有错误就当面指出来,而不是背后去讽刺议论;最可恨的是,见人有错误,当面阿谀奉承,却在背后说三道四。

危急时刻更需要静下心来——孔子故事之十二

孔子和弟子们在赶路。天下已经没有了天子,连个能够倡行道德礼乐的诸侯国国君都难以找到。然而,天下没有道德仁义,黎民百姓就会生活在黑暗混乱之中。所以,他与弟子周游列国,在尽自己之心力。

孔子等人从匡城附近经过。当初鲁国的阳虎曾经攻打过匡城,匡人一直记恨在心。此时,匡城的简子远远看到路上来了一群人,认准其中一个正是阳虎,心想:这正是替匡人报酬的好机会!于是,转身去召集兵卒。

孔子等人奔波了一天,终于安顿下来,准备好好休息一下。只听外面喊声惊天动地。子路出门去看,只见无数兵卒铠甲齐备,把他们的住所围了个水泄不通。

简子的兵卒看见有人出来,大声喊道:“快快让阳虎出来受死!”

子路不明原委,非常愤怒。回身去告知孔子,手举画戟,要去与匡人拼命。

孔子制止了子路,说:“仲由啊,为什么不多从仁义方面想一想呢?假如说我对《诗》、《书》学习得不好,对《礼》、《乐》探究不深不透,那是我的过错。我本来不是阳虎,别人却把我当成阳虎,这不是我的过错,那是命运啊。来吧,我唱歌,你来和。”

于是,孔子唱歌,子路和;子路唱歌,孔子和。就这样唱了三遍之后,简子的围兵就撤退了。

(《韩诗外传》六)

遇到困境也是一种幸运——孔子故事之十三

孔子周游列国期间,在陈蔡两地之间没有了粮食,弟子们都面有饥色,孔子却在两根柱子中间唱歌。

孔子来见孔子,说:“夫子现在还唱歌,难道这是礼的要求吗?”

孔子没有回答他,直到一曲结束才说:“仲由啊,在这种情况下,君子喜欢音乐是为了使自己没有骄纵之心,小人喜欢音乐是为了使自己不害怕,这个道理有谁知道?你是在不了解我的情况下跟随着我的吗?”

子路听了孔子的说法,仍然想不通,还是不心悦诚服,孔子给他一个盾牌让他跳舞,这样跳了三遍,然后才出去了。

就这样过了七天,孔子仍然不停地修订音乐。子路心中气不平,对孔子说:“现在这种情况下,是先生修订音乐的时候吗?”

孔子还是没有回答他,直到一首乐曲修订完毕才说道:“仲由,当初齐桓公有了争霸之心,是在他出奔到莒国的时候;勾践产生争霸之心,是在吴王夫差把他囚禁在会稽的时候;晋文公重耳产生争霸之心,是在他父亲的爱妃骊氏迫害他的时候。所以说,没有经历忧患与挫折,就不会思考得久远;身体没有受到节制,就不会智慧深广。怎么能说我们现在所遇到的困境不正好是我们的幸运呢?”

于是子路以及众弟子都振奋起了精神,第二天就解除了困境。

子贡牵着缰绳对大家说:“我们跟随夫子遇到这样的磨难和屈辱,大概会终生难忘了吧?”

孔子说:“不,怎么能这么说呢?《国语》之中不是说过'三折肱而成良医’这样的话吗?胳膊断了三次之后,也能成为治疗断胳膊的好医生啊。被困在陈蔡之间,是我的幸运;你们跟随着我的,都应该算是幸运的人啊。”

子贡问:“请夫子再说一说其中的道理,好吗?”

孔子语重心长地说:“我听人说过,国君不遇到困境难以成为王,壮士不遇到困境难以组织好军队。比如说,当初商汤在吕那个地方遭遇到困境,周文王被商纣王关押在羑里(you3 li3),秦穆公曾经兵败被困在殽(xiao2)山,齐桓公被困在长勺,勾践曾经被困在会稽,晋文公曾经被困于骊氏。困境所含的道理,就好比是从严寒到温暖、从温暖到严寒,经过严寒之后,温暖的春天就会到来,同时,温暖的春天过去之后,炎热的夏天以及萧瑟的秋天、寒冷的冬天就在后面了。这些只有贤德的人能够了解,却难以对众人说清楚啊。”

子贡问:“为什么对众人说不清楚呢?”

孔子说:“《易经》之中说过:'困卦,顺利但要稳定而且符合正道,对于有道德修养和担当大任的人来说是吉祥,没有什么灾难。但是,在此情况下,虽然说出话来,人们却不一定会相信。’圣人之言,比起一般的高瞻远瞩的人,比一般具有远见卓识的人,所见识的更高更远,一般人只看到眼前,对自己没有见到的就不相信,所以,跟众人说了,他们也很可能不相信。”

(《说苑 杂言》)

学习圣人很简单——孔子故事之十四

孔子来到楚国,有一个卖鱼的人坚持着要把鱼献给孔子,孔子不接受。

卖鱼的人说:“天气炎热,我到很远的集市上去卖,结果没有卖出去,我想,与其让它腐烂或者丢弃,不如献给君子。”

孔子拜了两拜,这才接受了。并让弟子扫一扫台阶,准备祭祀一下。

弟子说:“人家本来是想丢弃的东西,现在您还要祭祀一番,为什么呢?”

孔子说:“我听说有这样一个说法,有施与之心而不使有余的财物腐烂的人,就是圣人的行为。现在我接受了圣人的赐予,怎么能不祭祀一下呢?”

(《说苑 贵德》)

云尘子曰:我们总是觉得圣人是高不可攀的,或者认为圣人是微不足道的。认为圣人高不可攀,是不知道圣人的行为也只是通过一件件的具体事情而体现出圣人之心,并不是说圣人是一下子就成为圣人的;认为圣人微不足道,是把道德修养很高的人与缺乏道德修养的人等同起来,当我们说“圣人也不过如此”的时候,我们也就轻视了自己的道德修养而远离了成为君子、圣人之道。

困住圣人之后会如何——孔子故事之十五

孔子总算在鲁国被任命为宰相,按照王道政治的原则,在鲁国做了几件符合道义而又对鲁国有利的事情,但是,却引起了一心想称霸的齐景公的担心,对宰相晏子说:“我们的邻国鲁国有一位圣人,我们现在与鲁国是敌对关系,这是我们的忧患啊。现在圣人孔子担任鲁国的宰相了,怎么办才好?”

晏子回答道:“君王不必担忧。那鲁国的国君是一个懦弱的君主,孔子是以圣人的修养担任宰相。我们只要让鲁国国君不信任孔子就可以,还有什么可担心的呢?”

齐景公问:“用什么办法?”

晏子回答道:“君王不如暗中表示要重用孔子,假装虚齐国宰相之位而聘请孔子。孔子在鲁国,见鲁国国君的所作所为不符合礼义,必然加以劝谏,鲁国国君不听从劝谏,必然会让鲁国国君认为他骄横,然后孔子就会到齐国来,到那时,国君您不要接纳他就是了。孔子不被鲁国国君接受,到齐国又不受接纳,孔子也就陷入困境了,还能发挥什么作用呢?”

齐景公按照晏子的说法去做了。过了一年之后,孔子果然离开鲁国而来到齐国,齐景公不接纳,所以有了被困于陈蔡之间的事情。

(《晏子春秋 外篇下》)

云尘子曰:孔子在鲁国行王道,如果齐国也行王道,就都会依据礼义而相互尊重、相安无事,时间久了,鲁国和齐国都能国泰民安,再推广开来,天下各国也能国泰民安。但是,鲁国国君不信任圣人孔子,所以才会中了齐国的反间计,鲁国的王道因此行不通了;齐国国君和宰相只想自己国家的私利,虽然承认孔子是圣人,却一心一意地想使圣人处于困境而不被天下所用,岂非背道而驰?鲁国确实因此而很快弱了下去,最终被齐国灭掉,齐国国君却更早得被田常所取代,但是,更有甚者,由此而导致王道不行于鲁,也不行于齐,造成了国不泰、民不安的现实景况。困住圣人,受损害的不是圣人,而是君臣民乃至天下受到损害。

沽名钓誉之灾——孔子故事之十六

有一个叫子西的人,做事总是先看中名誉,甚至于沽名钓誉。孔子对弟子说:“谁能够去劝导一下子西,使他不再沽名钓誉?”

弟子子贡说:“我能劝他。”

于是,子贡就去劝说子西,子西也好像因此而没有什么疑虑了。

孔子说:“不受功利所左右,才能胸怀宽广;保持本性而不动摇,才能保持住纯洁的品行。内心不正直,做事也就不能正直;内心正直,做事才能正直。子西恐怕还是难以避免灾祸。”

后来,楚国发生内乱,楚国的大夫白公逃到了吴国,后来子西把他召回楚国了。不久之后,子西发动叛乱,结果被杀。

(《韩非子•说林》)

云尘子曰:心中总是有为名为利的念头,便会得名得利而喜;得到之后因为害怕再失去,就会患得患失;想要得到名利却没有得到的时候,怨恨、争斗就会发生,甚至会不择手段地去追求得到,灾祸也就随之而生了。孟子说:“无恒产而有恒心者,唯士为能。”为什么?曾子说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”因此,士的志向在于仁,而不在于名利。孔子说:“苟志于仁,无恶也。”

自以为了不起的是小人——孔子故事之十七

有一天,子路穿着华丽的衣服来见孔子。

孔子看到之后说:“仲由啊,你穿得这么华丽是为了什么呢?在长江水从汶山刚刚流出来的时候,连一个酒杯都无法漂起来;到了长江渡口的时候,两条船要并列航行都很困难,而且不避风都无法渡过。”

子路问:“敢问夫子说的是什么意思?”

孔子说:“长江是一条源远流长的大河,它的水势一开始并不大,后来因为逐渐地接纳众多的水流,这才成为一条大河的啊!你现在穿的衣服这个华丽,华丽到无以复加的地步,天下人之中还有谁能够再给你增添点什么呢?”

子路以为孔子对他所穿的衣服太华丽而说出这样的话来,所以,急忙小步地跑到外面,换了一身衣服才进来,并且对孔子表现出很恭敬有礼的样子。

孔子看到子路还不是很明白他所说的道理,就接着说:“仲由啊,你要记住,我告诉你:说话谨慎的人不会虚夸浮华,行为谨慎的人不会把功劳据为己有,表面上很聪明而自以为了不起的人必然是小人。所以,君子应该是知道就说知道,不知道就说不知道,这是说话的要领;能够做到的事就说能做到,没有能力做到的就说没有能力做到,这是做事的要领。说话的时候能够简明扼要,是智慧的体现;做事不生枝节而简练,是仁德的体现。如果能够既能智慧,又能仁德,还有什么问题可说呢?”

(《韩诗外传》三)

云尘子曰:自满之后,便无法再增加;自夸之后,便无法再提高;居功自傲之后,便会失去朋友。宇宙无限大,永远有我们所不知道的,所以,永远需要学习;境界无顶峰,没有任何人敢说自己已经达到了最高境界,所以,修养是永恒的。谦逊是学习不断进步和境界不断提高的关键。一旦自高自傲、自满自伐,也就只能说是小人了,根本无法担当大任、重任。

安身立命的原则——孔子故事之十八

颜子要到西部游学,临行前来询问孔子说:“怎么样才能安身立命呢?”

孔子告诉颜子说:“只有四个字:恭敬忠信。”

颜子说:“敢请夫子详细说一下。”

孔子说:“恭就是把自己的心真诚地拿出来去对待别人,这样也就能避免被众人排斥;敬就是要使自己避免苟且而尊重别人,这样也就能得到人们的喜爱;忠就是从本心出发而且有分寸地去说话做事,这样也就能使人们愿意合作;信就是真诚而且讲信用,这样也就能使人觉得可以靠得住。能够得到众人的喜爱,人们愿意跟你合作,人们觉得你能靠得住,就一定能避免祸患了。”

颜子说:“弟子铭记在心,今后就以此为座右铭来安身立命。”

孔子说:“做到这四个字,去治理一个国家都可以,何况个人的安身立命问题呢?”

(《说苑 敬慎》)

自我节制:说来容易,做更重要——孔子故事之十九

孔子说:“从修养来说,有修养好的上等人,有修养一般的中等人,有修养很差的下等人。对中等修养的人来说,一旦东西有余了就会奢侈享乐,一旦东西不够用了才想起来节俭,一旦没有人来禁止就有无限的淫欲。总起来说,也就是没有分寸,不知道节制。没有分寸就会有过失,放纵欲望就会有失败。一个人的饮食总会有个量,吃饱之后无法再吃;一个人所需要的衣服总会有数,应该适可而止;一个人居住的房子总会有限,应该知道睡觉只须一间;一个人的积蓄再多,也要有个节制;一个人可以有车辆器物,但是总需要有个限定。能够知道节制,知道分寸,这是防止祸乱的根源。所以,万事万物的尺度分寸不能不明白,善良的愿望不能不尽心尽力。”

(《说苑 杂言》)

云尘子曰:《大学》中说:“知止而后能定”,《周易》中说:“亢之为言也,知进而不知退,知存而不不知亡,知得而不知丧。其唯圣人乎!知进退存亡而不失其正者,其唯圣人乎!”这些话好像人人会说,但是,为什么我们总是只要有欲望的时候就不知道节制了呢?等到祸乱发生之后,甚至有些人仍然不知道自我反省,反而怨天尤人。正面相告之言,我们常常听不进去,看作老生常谈;用受害者的事例来告知,我们常常当作故事来听;最好的当然是事先防止祸乱发生,其次,自己遇到祸乱之后,能不能引以为戒呢?

修饰与境界——孔子故事之二十

孔子得到《周易》之中的贲(bi4)卦,长叹一声,好像心情很不平静。

弟子子张进来,举手问道:“弟子听说贲卦是吉祥的卦,贲卦的意思就是修饰,就像人需要修养一样,这是很重要的、很应该的事,但是,夫子为什么会叹气呢?”

孔子说:“贲卦所修饰出来的颜色不是真正的颜色啊,所以我才叹息。”

子张问:“难道修饰不重要吗?”

孔子说:“我想,事物的本来色彩是最重要的。白色的应当是正白色,黑色的应当是正黑色,贲卦所说的修饰,其本来色彩的正色是什么颜色呢?”

子张说:“夫子所说的意思是修养只是把自己的本心显现出来,是吧?”

孔子说:“我听说过,丹砂、朱漆都不需要添加另外的文采,白玉不需要另外雕琢,宝珠不需要有意地装饰,为什么呢?本质本来就美好,不需要再另外加上修饰。”

(《说苑 反质》)

云尘子曰:《诗经》中说:“伐柯伐柯,其则不远。”《大学》中说:“止于至善。”《道德经》中说:“夫物芸芸,各复归其根,复根曰静,静曰复命,复命曰常,知常曰明。”都是同样的道理吧?

圣人在乱世能做什么——孔子故事之二一

孔子来到东周,拜见苌弘。当时的东周虽然是天子所在之地,但是,其地位已经连一个诸侯国也不如了。当时在场的人,除了苌弘之外,还有刘文公。孔子与二人谈完话而离去了。

苌弘对刘文公说:“我看孔仲尼有圣人的相貌。双目如河,额头高耸,是黄帝的形象;手臂很长,背如龟形,身高九尺六寸,这是商汤的体貌。孔子如此,口中说话,都是说先王如何如何,确实做到了身体力行圣人之道,清廉而且谦让,闻见渊博,善于记诵,几乎无所不知,大概是又一个圣人吧?”

刘文公说:“当今天下,周天子衰微,而诸侯国凭借武力相互争战,孔子只是一个布衣百姓,虽然说是圣人,又怎么施展得开呢?”

苌弘说:“尧舜以及周文王和周武王之道,现在已经被人懈怠,有失去的危险,礼乐之道已经崩溃丧失,孔子也只能凭借自己的心志来使历代相传的这个传统纲纪再回归到正道上来而已。”

孔子听说到以后,说:“我怎么敢自比圣人呢?只不过是喜欢礼乐罢了。”

(《孔丛子 嘉言》)

云尘子曰:在乱世之中,在礼崩乐坏之时,能够身体力行,能够以身作则,担当起“道援天下”的重任,便是在学习圣人之行了。坐以待其毙,不如“尽人事而听天命”;退而保其洁,虽不至于随波逐流,但无益于天下苍生。曾子说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”孟子说:“故王之不王,不为也。非不能也。”

陈惠公修台——孔子故事之二二

陈惠公要扩大城池,于是在凌阳建设一座高台,还没有建成,因此犯法而死的就有几十个人。又抓起负责此事的三监官吏,将要杀掉他们。

孔子来到陈国,听说此事,前去谒见陈侯(即陈惠公),与他一起登上高台观望。

孔子说:“这个高台实在太华美了!自古以来,圣王要建造高台,还没有一个人也不杀就能有这么大功绩的。”

陈侯沉默着没有回答就回去了,偷偷地赦免了所囚禁的官吏。然后,又见到孔子。

陈侯问孔子:“当初,周曾经修建过灵台,也曾经有过杀人的事发生吗?”

孔子说:“周文王兴起的时候,前来归附的有六个州,六州的百姓很多各自像子女敬爱父母一样前来做事,所以,区区一个灵台,还不到一天就建成了,哪里会有杀人的事情呢?能够用很少的人,却能有这么高的功效的,恐怕只有国君您能做到啊。”

(《孔丛子 嘉言》)

云尘子曰:国家的建设,有凭借强力而驱使百姓的,杀人之事因此而产生,百姓哀怨涂炭便因此而在所难免;有凭借名利而诱惑百姓的,功大者赏而有过者罚因此而产生,使百姓趋于争名逐利便因此而在所难免;有凭借仁义之心而使百姓自愿相助的,君臣民不因此而生怨恨,国家怎能不安泰和平?孟子说:“王何必曰利?唯仁义而已矣。”

如何守住?——孔子故事之二三

孔子来到周的太庙,看到太庙里有一个叫“欹器”的东西,就向守庙的人询问道:“这是做什么用的器具?”

守庙的人回答说:“这大概是放在自己座位的重要位置的,用来时刻提醒自己的器具。”

孔子说:“听人说这种器具有种特性,就是说如果装水装满了就会歪倒,把水全洒掉;器具里面没有水,就会倾斜不正;器具里的水恰倒好处,才能保持器具端正。是这样吗?”

守庙的人点头道:“是的。”

孔子让弟子子路去拿水来试一试,确实如此。

孔子感叹道:“唉!天下哪里有装得太满了却不歪倒而全部失去的东西啊!”

子路说:“夫子的意思是说,人们常常像这个欹器装满了水的时候一样,总认为自己的想法和做法是最正确的,所以就一意孤行,结果却因此而导致失败,是这样吧?那么,敢问夫子,如何解决这种自大自满的问题呢?”

孔子说:“要解决这种自大自满的问题,需要自己知道节制自己,让自己的心里永远留下应有的空间。”

子路又问:“要想让自己的心里永远留下应有的空间,用什么办法做到呢?”

孔子说:“道德修养很高的人,都需要恭敬地对待别人,用来守住自己的道德修养;土地广大众多的人,都需要保持住节俭的习惯,用来守住所拥有的土地;俸禄很多、地位很尊贵的人,都需要谦卑地对待别人,用来守主自己的俸禄和地位;人口众多、兵力强大的人,都需要谨慎小心地说话做事,用来守住已有的人口和兵力;拥有聪明智慧的人,都需要像一个愚笨的人一样不自以为是,用来守住自己的聪明智慧;见多识广的人,都需要一直提醒自己还很浅薄,用来守住自己本性。这就是节制自己,让自己的心里永远留下应有的空间的办法。”

(《韩诗外传》三)

爱华网

爱华网