“灯火就在不远阑珊处”?!

2015年春晚刘德华演唱《回家的路》歌词中“灯火就在不远阑珊处”。“阑珊”是什么意思?

“阑珊”是“衰落。将残、将尽之意。”(见《辞海》阑珊条目)如:李煜《浪淘沙》:“帘外雨潺潺,春意阑珊。”即春意“将残、将尽。”有“灯火”就不会有“阑珊处”;“阑珊处”不可能再有“灯火”,或者灯火将残、将尽、将熄了。

那么“灯火就在不远阑珊处”,是“灯火”就在不远的“衰落。将残、将尽”之处吗?是不是歌词作者把“灯火阑珊”当作灯火辉煌、灯火灿烂了一一“灯火就在不远”的“辉煌处”或“灿烂处”?否则,“灯火”怎么可能在“衰落。将残、将尽”之处呢?

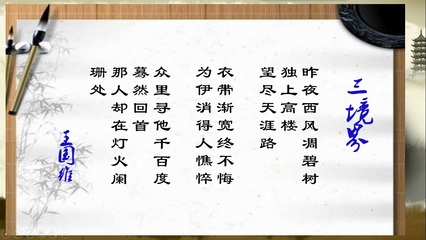

“灯火阑珊处”出自南宋辛弃疾词《青玉案·元夕》:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”这是指在灯火衰落、将残、将尽的昏黑之处。辛弃疾词表面上似乎是在描写“爱情”一一在“东风夜放花千树”、“宝马雕车香满路”、“蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去”、“众里寻他千百度”中寻找心上人,而在灯火辉煌、歌舞升平、灯红酒绿之中是寻找不到他的;他怎么能与骄奢淫逸的官僚权贵们同流合污?这其实是辛弃疾以“那人却在,灯火阑珊处”自况,是他处在昏暗之中。因为他曾任安抚使之职,却不能抗金安抚百姓,他主张抗金却遭受打击和冷落,遂使他“那人却在,灯火阑珊处”!“灯火就在不远阑珊处”,应该就是“灯火就在不远”的“衰落、将残、将尽”的昏暗之处。

每逢春晚,都说是“弘扬中华民族文化”又要“改革开放新常态”,要时髦,与时俱进;总不能把老祖宗造字连词之意也“与时俱进”改了吧!早在二十多前改革开放之初,有一首流行的“通俗歌曲”唱的是:“深圳的夜色绚丽明亮…大街小巷是灯光海洋,闪耀的灯光伴我我心儿飞翔…”而歌名却叫《夜色阑珊》!即把“夜色绚丽明亮”、“灯光海洋” 、“闪耀的灯光”都用归于“夜色阑珊”(“衰落、将残、将尽的昏暗”)来形容,这完全是相反之意,真可谓大相径庭!南辕北辙!

文艺(音乐)方面,受“西方的所谓’现代派’(现代主义)思潮”(邓小平语)像“一窝蜂地涌入”(邓小平语),其“现代派”的“通俗歌曲”就是无调而闭眼睛直嚎,其词多是“通俗歌曲”并不通俗,如什么《浮世绘》:“灵魂在深水中祈祷…生命像轻舟一样飘荡…”之类很多.使人惑而不解;而把夜色灿烂、灯火辉煌写唱成“阑珊”昏暗之类,其可笑是在于故作深奥与时髦,如又如意大利一位爱国音乐家威尔第说的那样:“当在热衷于标新立异、追逐时髦时,他们追求暧昧和古怪的效果。在装模作样的热情中,他们拿所渭古典的、或具有外国风格音乐使人感觉厌倦无聊。”这种“现代派”的东西,当年邓小平说它是“一窝蜂地涌入”,其实早在上世纪三十年代就出现过,暧昧和古怪、晦涩难懂,那歌词是“后现代话语转型”。犹如“皇帝的新衣”,却有大批天真烂漫的年轻人盲从地说它好。如果有谁说它晦涩难懂他们则说你不知音。正如鲁迅说:“倘若说,作品愈高,知音愈少。那么,推论起来,谁也看不懂的东西,就是世界上的绝作了。”

邓小平讲的“现代派”作品,脱离群众,脱离生活,浮躁空洞,正是他们对群众现实生活的“语言不懂,就是说,对于人民群众的丰富的生动的语言,缺乏充分的知识。许多文艺工作者由于自己脱离群众、生活空虚,当然也就不熟悉人民的语言,因此他们的作品不但显得语言无味,而且里面常常夹着一些生造出来的和人民的语言相对立的不三不四的词句。”(《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第三卷第807一808页)

毛主席说:“我们的文艺工作者的思想感情和工农兵大众的思想感情打成一片。而要打成一片,就应当认真学习群众的语言。如果连群众的语言都有许多不懂,还讲什么文艺创造呢?”(同上第808页)今天有谁还能听毛主席的呢?他们有个圈子,叫娱乐圈(歌星圈),犹如当年美国“廷潘胡同”音乐模式化生产和消费,而贴近群众、贴近实际、贴近生话的工农兵大众化的音乐作品,是进不了那圈子的,也是难上春晚的。

爱华网

爱华网