马克西莫夫《在克里姆林宫》

为了忘却的记忆

——马克西莫夫和他的油画训练班

1993年冬天,当马克西莫夫在莫斯科逝世的时候,这位享年80岁的前苏联艺术家的名字已经很少为中国的后学所知晓。如果我们在不经意中翻阅建国后的美术杂志,从诸如《起家》、《青年地下工作者》、《刘胡兰》这样一些代表50年代油画成就的作品中,就会发现它们均出自中央美术学院在1955-1957年开办的一个著名油画训练班,而这个班的指导教师就是马克西莫夫。

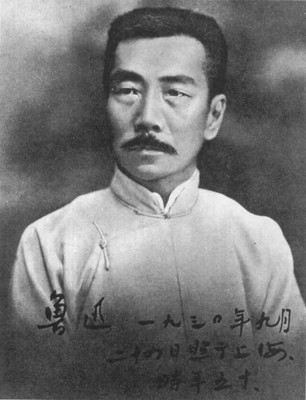

马克西莫夫(1913-1993)

康斯但丁·麦法琪叶维奇·马克西莫夫(1913-1993)出生在前苏联伊凡诺夫州沙特罗夫村,1935年他进入莫斯科美术学院(现国立苏里科夫美术学院)里亚日斯基教授的画室学习,毕业后执教于莫斯科苏里科夫美术学院油画系。他是前苏联“斯大林文艺奖金”的获得者,俄罗斯联邦人民艺术家。1954年,中苏两国政府的文化部门通过互访和酝酿,1955年2月马克西莫夫作为中央美术学院油画训练班的指导教师和中央美术学院顾问抵达北京,以完成苏方派遣的美术教学和创作的援助任务。

马克西莫夫<>

这是新中国建国的初期,当时国际政治形势和经验使中国奉行“一边倒”的政策,通过“派出去”(公派留学生)和“请进来”(聘请专家)向苏联“老大哥”学习。中央美术学院开办由苏联专家主持教学的油画训练班亦由此而生。马克西莫夫这位学有所成、教学得法的苏联青年画家,历史性地成为上世纪50年代中国美术界的中心人物之一。

马克西莫夫来中国时不过43岁,论年龄,在油训班里他也就比班长冯法祀稍大一点。马克西莫夫平易的教学态度、旺盛的工作热情、丰富的教学经验以及幽默的语言表达,使大多是初探油画堂奥的学员为之折服。许多人回忆,马克西莫夫教学非常卖力,虽然他在华的工作重点是油训班,但他同时还兼顾人民美术出版社创作室的业务进修。由于建国初期可供油画教学使用的图片比较匮乏,更看不到欧洲的油画原作,他就通过作画示范让大家了解油画的物理性能和表现技巧,凭着他娴熟的色彩造型能力,常常使学员们赞叹不已。无论是室内写生还是夏日骄阳下的外光写生训练,马克西莫夫总是与学员们肩并肩的工作,甚至像普通农民一样光着膀子汗流浃背,他在中国的许多作品大多就是这样和学员们一起完成的。

油画训练班的学员并不是通过全国报名择优选拔,而是由全国美术院校按分配名额选送报考,获得推荐的学生先到中央美院参加马列主义基础、文艺理论、素描、油画或水彩、口试各科考试。原拟招收20人,而实际上部分或全部参加课程学习的学员有21人,最终毕业的学员则为19人。学员大的平均年龄不到30岁,除张文新、尚沪生、俞云阶3人外,其余18人系统地接受了马克西莫夫的教学训练。这些学员包括冯法祀、詹建俊、靳尚谊、侯一民、于长拱、王德威、武德祖、袁浩、魏传义、王恤珠、王流秋、汪诚一、任梦璋、秦征、陆国英、何孔德、谌北新、高虹。他们中绝大多数经历了建国前的美术教育动荡时期和建国后的美术教育普及时期,也就是说他们在美术学习和创作上并非白纸一张,但对油画却还不了解或了解不够。通过马训班的严严训练,他们最后都成了新中国油画创作和教育的中坚。

马克西莫夫的教学理念,一般说来可以归纳为四个重点:一是重视写生,通过写生分析色彩和观察形体,强调油画本体技法;二是努力建立色彩对立统一的关系;三是在素描中强调结构;四是积极主张分析对象,而不是抄袭对象。他的油画教学主要由基础教学和创作教学构成,其中素描和色彩作为基础教学中的两部分,二者是同时进行的。在马克西莫夫看来,中国学员对油画造型规律和色彩规律都缺乏了解,也即是说,他们对于通过把握结构塑造达到三度空间中的形体的造型观念,以及通过把握色彩冷暖对比关系来协调色调的色彩观念,都缺乏理解和实践,所以他反复强调:“很多人画了很多明暗颜色,但没有注意结构以及由结构而导致的形的变化。”,他面对学员习作时会常常这样指出:“整个轮廓看上去还不错,还像对象,但是看内部的东西就感到不够,要注意肌肉之间的联系,要注意结构,要理解形是怎样形成的。”他还强调说:“只是素描似的画出来,油画的感觉就没有了。应该注意如何让颜色更丰富起来。”“我的意思是指正确的表现色彩关系,而不是指涂颜色。”

为了解决造型问题,马克西莫夫在第一学期就专门就结构开课,试图让学员从学理上明白:“结构就是构造、就是解剖、就是组成人的本质关系,所有体面和明暗只不过是结构构造的外在呈现,素描造型训练就是要透过形体现象抓取形体本质。”他从一开始就把“结构”咬定不放,这既体现出他本人对问题的明了,也体现出苏联素描教学的特点。这个特点既不同于中国的徐悲鸿,也有别于俄罗斯的契斯恰科夫。这个概念在50年代凸显在我国美术教学的框架之中,使之“建立一种有理性的秩序感、有规律的意识”,这对解决当时中国油画造型中的形象塑造大有俾益。

在当时,马克西莫夫面临的基础教学方面的挑战,还不仅仅在纠正造型方法上,而更在如何培养观察和表现色彩上,这在当时不仅仅是训练班的难题,也是美院乃至中国油画普遍存在的问题。马克西莫夫一方面强调整体色调、固有色与条件色、亮部与暗部、冷暖对比、色彩与质感、笔触与表现等方面的关系,指出“油画的任务,就是研究和理解种种物体的色彩的形,并善于以色彩来再现它们”。另一方面,他专门组织到京郊温泉村进行为期一个月的外光写生教学,将“如何去从客观的复杂的色彩世界上找出细微的变化,锻炼观察能力”作为教育的首要问题,让学员对早晨、正午、黄昏不同阳光强度下色彩冷暖对比造成的不同色调氛围进行观察、写生,培养学员认识色彩体系及其和谐美感。他自己率身示范,他在中国完成的这些作品现在看来就不仅仅是50年代中苏美术交流的历史见证,更是新中国油画教育史上一套完整的“原版教科书”,是当时学员唯一能亲密接触并了解完成过程的原作。

马克西莫夫积极主张“教学成功与否,主要看创作的成绩来决定”。对他来说,要学员们在短时间内出成绩是有压力的,但这并不是要求学员铸基现实主义的创作观,因为现实主义创作教学在新中国初建之时就已在高等美术学院确立,当时苏联的“社会主义现实主义”的创作方法,也在当时被中国文艺界认定为先进的方法。他的任务却是,如何帮助学员对现实主义进行艺术的理解和深入的呈现。因此,马克西莫夫在基础教学期间就穿插进行构图训练,虽然可以认为这是马克西莫夫成更多地向学员传达符合现实主义创作观的一整套技术程式和情感经验,但深入思考,却会发现这正是他潜移默化地向学员开启了一扇通向现实主义创作的窗口,告诉他们如何使艺术创作趋向丰满、艺术真实趋向人本,这使学员对现实主义的精神实质有了更深入的领会。

著名油画教育家艾中信后来回忆说,马克西莫夫讲课非常动听,学生听得很过瘾,因为他不仅能够结合画面问题有的放矢,而且还常常以欧洲美术史的经典作品和名家流派为例,阐述他们在处理类似问题时所使用的方法,而这正是当时多数教员限于客观条件而难以具备的。靳尚谊先生也曾多次谈到,正是马克西莫夫使他对“什么是结构以及如何表现结构的问题”有了比较清楚的认识,使他对造型的理解和实践开悟了许多。马克西莫夫总是以积极鼓励但又不回避问题的态度,表现出他真诚帮助新中国油画教育建设的热情。他曾直言不讳地讲评说:“中国画家在水彩画方面却能够出色地处理最复杂的问题,包括表现阳光,也能够使用熟练的笔触和颜色去塑造形体,并且仅仅一遍就把天空画好,而不用画第二遍;可是在油画方面却变得很胆怯,非常单调地在画布上涂颜色,画出来的东西没有新鲜的感觉和色彩的感觉,作品的调子显得灰暗,颜色很脏。显然,油画作品还缺少经验,用油画颜色作画的方法还没有掌握”,还说他们“还不善于表现阳光”。但是,马克西莫夫也有他的局限,在制定油画教学大纲时,表现出不越苏式教学窠臼的倾向,甚至在相当程度上照搬和死抠苏联教学的条条框框,而不善于根据中国的实际情况灵活变通,这也反映了他“怕出搂子”的思想负担。正如学员们评价的,他是一个规规矩矩的老实人。马克西莫夫就这样对中国的油画教育产生广泛的影响。通过他勤恳扎实、按部就班的教学工作,油训班学员较为系统全面地接受了前苏联油画教学方法的培训,提高了对油画这一外来画种的创作及教学特点的认识,他们的日常习作和毕业创作表明,新中国培养的第一代油画高级师资已经从技术上改变了建国初“土油画”的面貌。

朱德同志在1957年初夏参观了油训班的毕业作品展,总司令对画展很有兴致,一张张仔细地观看,最后走到冯法祀的《刘胡兰》面前和马克西莫夫及大家一起合影。陪同的有江丰、吴作人、王式廓、董希文、李宗津、王曼硕、彦涵、艾中信等中央美院的老师,以及这个班的18个学生。

以“培养熟练地掌握社会主义现实主义油画表现技术及先进的科学方法的高等美术学校师资及油画创作人材”为目的的油画训练班,在两年后通过马克西莫夫和他的学员们的共同努力圆满完成。这一训练班同时完成了新中国第一份美术教学大纲。马克西莫夫的在绘画上注重结构和外光的思想,也对中国绘画产生了很大的影响,并产生了诸如靳尚谊、侯一民、詹建俊等一批新中国油画的大师级艺术家。

1957年夏天,完成使命的马克西莫夫回到莫斯科。回国后的马克西莫夫在个人事业和生活境遇方面都不是很顺利。他念念不忘中国人民对他及其家庭的真诚友谊,这使他跟不上甚至在一定程度上相悖于中苏关系破裂后前苏联国内的发展局势,以至后来使他离开了苏里科夫美术学院这所知名的美术学府,而执教于莫斯科师范学院这样一所普通高校。就其艺术人生而言,他的熟练的技法,最终也未能帮助他形成强烈的个人风格,但重要的却是,他作为一位优秀的教育家,曾经在中国现代油画教育发展过程中起过过的积极而重要的作用。前苏联解体后,马克西莫夫的生活日益困窘,但他的中国学生和朋友并没有忘记他,曾给予他雪中送炭般的资助和慰问。每有中国来访者,头发斑白的马克西莫夫总是拿出那张当年刊登油训班毕业作品的《人民日报》,仔细回忆每个学生的音容笑貌和他难以忘怀的中国之旅,这种深情的眷恋和回忆一直伴随着他晚年的生活,直至1993年冬,马克西莫夫这位不能被新中国美术教育发展史遗忘的画家和教育家在莫斯科溘然长逝。

在马克西莫夫执教中国的50周年,北京俄罗斯艺术画廊、中央美术学院、欧美同学会俄罗斯分会和俄罗斯大使馆文化处联合主办了《纪念马克西莫夫中国执教50周年暨前苏联著名画家作品展》。有幸的是,马克西莫夫生前创作的100余件作品,也被旅居美国的现代艺术家蔡国强收藏。

为了纪念这位对新中国美术教育作出特殊贡献的俄罗斯画家,华茂美术馆收藏了马克西莫夫的一幅肖像,在画作正式公展前夕,谨以此文表达我们深情的怀念,并使昔日中苏间的这一段艺术佳话不致于被忘却。

爱华网

爱华网