别名细释

伏羲(生卒年不详):又称宓羲、庖牺(庖p?o名词时表示“庖”,厨也。

伏羲(7张)

――《说文》庖鼎(厨房里烹调的器具);庖厨(厨房);庖屋(厨房)。做动词时“庖”表示“烹调”的意识又如:庖馔(烹调);庖脍(指脍、炙佳肴);庖霜(细切的鱼肉片。因色白如霜,故称);庖膳(膳食);庖炙(烧烤肉);庖正(掌管饮食官);庖羞(喻执政之臣)庖厨p?och?指厨师。“牺”古代称做祭品用的纯色牲畜;“伏羲”这个别名的含义,揭示出他是一个懂得用水与火烹调畜牧的人,原始时代利用的是自然火种)、包牺、牺皇、皇羲、太昊、苍牙(伏羲的别称。《易纬坤灵图》:“苍牙通灵,昌之成运,孔演命明经道。”旧注:“苍牙则伏羲也,昌则文王也,孔则孔子也。”宋范仲淹《明堂赋》:“粤自苍牙开极,黄灵耀德,巢穴以革,栋宇以植)等。因为太史公在《史记》中把伏羲写作伏牺(中国古代通假字、音转走读而把人物事迹等写作异字及异读实属正常现象)。所以官方常据此引用“牺”字写法。

“女娲神祖”创造了母系社会后,伏羲是母系社会女首领华胥氏之子、母系社会走婚的男性少典之父、母系社会炎帝和父系社会黄帝之祖父,是在母系社会中长大女娲(与创造人类的“女娲神祖”重名)的丈夫,伏羲与女娲兄妹相称,(中国人有个习惯非血缘的夫妻结婚后也兄妹相互称呼),[史记里记载的女娲是共工的女儿(古人称呼女孩也叫“儿”或“子”),“神农”的后代(后来由父系社会的的“黄帝”篆书记入史记称“炎帝”)]她与伏羲(生长在母系社会)结婚而产生人类,女娲(母系社会)禁止亲兄妹相婚。每个母系氏族公社有自己的名称、墓地,在社会生活中,崇敬共同的神祇(天神与地神)或图腾。在婚姻关系上,禁止族内群婚,必须同别的氏族公社实行族外群婚。在氏族公社里,除了氏族公社成员个人日常使用的工具外,土地、房屋、牲畜等都归氏族公社有。氏族成员共同劳动,共同消费,没有贵贱贫富之分,过着平等的生活[1],这反映了中国原始时代就禁止近亲血缘婚的情况。伏羲为上古“三皇”之一,与女娲同被尊为人类始祖[1],与黄帝同被尊为人文初祖。在中国神话里,他与女娲一样,也是[2]龙身人首和蛇身人首。[3]在中国文化史上占有极其显赫地位的伏羲与女娲的形象是人首蛇身。伏羲、女娲形象的出现和流行就是中国上古时代龙、蛇崇拜的变形。[2]

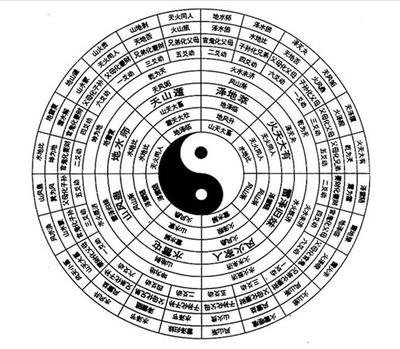

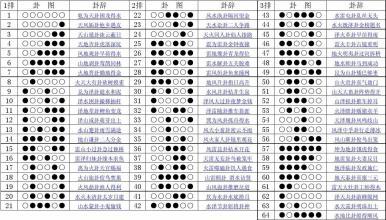

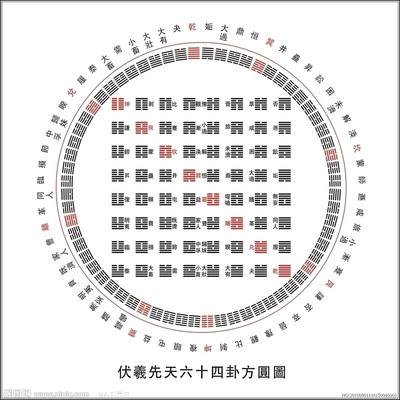

伏羲氏根据天地万物的变化,发明创造了先天八卦。这一中国最早的计数文字,是中国古文字的发端,结束了“结绳记事”的历史。八卦后来被星象学家用来占卜;他创造历法、教民渔猎、驯养家畜、婚嫁仪式、始造书契、发明陶埙、琴瑟乐器、任命官员等等,成为中华民族的人文初祖;伏羲氏,在中国众多的神话人物里,他是第一个拥有可靠真实身份的“神祇”,为什么这么说呢?因为他发明创造真实存在的东西,即“伏羲八卦”,结束了“结绳记事”的历史。所以说后世人把伏羲神话也是理所当然,但伏羲是真有其人,或是一个会发明创造的“伏羲部落”首领或多个首领,是人们神话伏羲,而不是伏羲是神话。

八卦表示事物自身变化的阴阳系统。用“一”代表阳,用“- -”代表阴,用三行符号为一个组合,按照阴阳变化排列,组成八种不同形式,叫做八卦。每一卦形代表一定的事物。乾代表天,坤代表地,坎代表水,离代表火,震代表雷,艮(g?n)代表山,巽(x?n)代表风,兑代表泽。八卦互相搭配又得到六十四卦,用来象征各种自然现象。在中医中,八卦指围绕掌心周围八个穴位的总称。[3]《系辞》对《易经》八卦的解析:对《易经》的基本原理,《系辞》进行了阐述,他认为“一阴一阳之谓道”,奇偶二数、阴阳二爻、乾坤两卦、八经卦、六十四卦。

他为人民作了许多有意义的事情,如带领人们用兽皮缝制衣服,抵御寒冷,结网打鱼,投矛狩猎,而狩猎活动的展开又使得动物类食物日益增加,另外发明了瑟,创作了《驾辨》曲子,他的活动,很大程度上增强了当时的人们适应自然环境的能力,标志着中华文明的起始,也留下了大量关于伏羲的神话传说。创立了中华民族的统一图腾“龙”,龙的传人即由此而来。伏羲后来被中国神话描绘为“人首龙身”;被奉为中华文明的人文始祖。

女娲身世

史记里记载:母系社会女娲的身世:“水神”共工有一子(古时候称女孩也叫“儿”或“子”)叫后土,对农业也很精通。他的儿“后土”也被人们奉为社神(即土地娘娘),后来人们发誓时说“苍天后土在上”,就谈的是这个后土,由此可见人们对他们的敬重。共工炎帝裔,据《山海经?海内经》:“母系社会“神农”之妻,赤水之子听袄生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融,祝融降处于江水,生共工。”。《礼记?祭法》:“共工氏之霸九州也,其子曰后土,能平九州,故祀以为社”。盘古之后第三位诞生的大神叫做后土,又称后土娘娘。她掌阴阳,育万物,被称为大地之母。是最早的地上之王。承天效法后土皇地祗是道教尊神“四御”中的第四位天神,简称“后土”,俗称“后土娘娘”。为主宰大地山川的的女性神。关于后土神的来历,有各种不同的传说。《国语?鲁语》说神明是共工的儿,能平定九州,成为地神。《左传》又说是神的名称:“土正曰后土”《周礼?大司乐》称“地示”。《礼?月令》称“中央土,其帝黄帝、其神后土”。明嘉靖丙辰岁秋重刻的后土祠庙像图,有“后土皇地祇”之言,亦径直称后土为皇,更说明后土与地皇女娲不可分开了。也就是说女娲即后土,后土即女娲。合称为后土女娲。大地之母:承天效法后土皇地祇(q?)注意“祇”q?与“祗”zhī的区别。

神农(Shennong),又称“神农氏”一说即炎帝,踞今5500年至6000年前生于姜水之岸(今宝鸡市境内)三皇五帝之一,据《春秋纬?元命苞》记载:“安登”亦称“女登”(母系社会)游于华阳,有神龙首,感之于徜徉,生“神农”。人面龙颜,(龙图腾崇拜)好耕,是谓“农神”,始为天子。

祝融,本名重黎,中国上古帝王,以火施化,号赤帝,后尊为火神、水火之神、南海神,古时三皇五帝五帝之一,葬衡阳市南岳区。据山海经记载,祝融的居所是南方的尽头衡山,是他传下火种,教人类使用火的方法。祝融氏(三代之前,姓氏分而为二。男子称氏,妇人称姓。贵者有氏。——《通志?略?氏族》)酋长燧人,在世界史上最早发明了钻木取火、最早创建了集市,祝融氏燧人为皇尊之一,祝融氏是一个古老的氏族,融是荧火虫,象星星一样闪光,在黑夜里明亮;祝是祭祀,祭火,祭光明,祭祀天帝。燧人氏,又称“燧人”,是人工取火的发明者。关于他的神话反映了中国原始时代从利用自然火,进化到人工取火的情况;火有很多种,有地火(火山)木火(摩擦起火)石火(火石撞击)雷火(闪电)阳火(太阳光照射在凸透镜上)磷火、静电产生的火花”;《尚书大传》云:“遂人为遂皇,伏羲为戏皇,神农为农皇也。远古时代以燧木取火的氏族,又称“燧明国”是神话中以智慧、勇敢、毅力为人民造福的英雄。

共工,又称共工氏,氏为氏族名,远古时期大家族的后裔成员所共同采用的称呼,如氏族、家族封号,共工为中国古代神话中的水神,掌控洪水。在中国上古奇书《山海经》中记载,传说共工素来与火神祝融不合,因“水火不相容”而发生惊天动地的大战,最后以共工失败而怒触不周山。

编辑本段家族世系

(1)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—帝喾(名姬夋,又名姬夒)—契(约前2096年--前?年在位)—昭明—相土—昌若—曹圉—冥(前?年--前1875年在位)—王亥(又名振,前1875年-前1775年在位)—上甲微(前1770年-约前1720年在位)—报乙—报丙—报丁—主壬(也作示壬)—主癸(也作示癸,前?年—前1675年在位)—商太祖成汤(商朝首任帝王)—太丁、外丙、仲壬

(2)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—帝喾—契(约前2096年--前?年在位)—昭明—相土—昌若—曹圉—冥(前?年--前1875年在位)—王恒(商部族首领,前1775年-前1770年在位)

(3)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝(姬轩辕)—少昊(又名玄嚣,本名姬己挚,黄帝长子)—蟜极—帝喾—弃(后稷,姬弃)—不窋(kū)—鞠—公刘(姬刘)—庆节—皇仆—差弗—毁隃(姬隃)—公非(姬非)—高圉—亚圉—公叔祖类(姬类)—古公亶父(姬亶)—季历(姬历)—周文王姬昌—周武王姬发(周朝开国君主)

(4)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—帝喾—尧(帝尧)—丹朱

(5)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—帝喾—挚(帝挚)

(6)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—帝喾—台玺—叔均(也被周朝奉为先祖)

(7)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—业父—大业—伯益—大廉—衍曾—衍祖—衍父—中衍—轩祖—轩父—戎胥轩—中潏—蜚廉—恶来—女防—旁皋—太己—大骆—秦非子(秦国首任国君)—秦侯—公伯—秦仲—秦庄公—……—秦始皇(嬴政)

(8)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—业父—大业—伯益—大廉—衍曾—衍祖—衍父—中衍—轩祖—轩父—戎胥轩—中潏—蜚廉—季胜—孟增—衡父—造父—渠父—安父—梁父—莒父—奄父—叔带(赵国始祖)—明祖—明父—公明—赵成子(赵衰)、赵夙

(9)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—业父—大业—伯益—若木(伯益次子)—昌曾—昌祖—昌父—费昌(费国始祖、费姓始祖)

(10)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—帝喾—陶父—皋陶(李唐皇帝的始祖,也是天下李氏家族的得姓始祖,其子孙被封于英、六,此后世系不明)

(11)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—蟜极—挥公(世界张姓始祖)

(12)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—昧祖—昧父—昧—台骀

(13)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—重(句芒)

(14)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—该(蓐收)

(15)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—穷奇

(16)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—般

(17)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—倍伐

(18)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—穷申

(19)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—少昊(又名玄嚣,黄帝长子)—瞽目

(20)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—昌意(黄帝次子)—颛顼—古蜀王

(21)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—昌意(黄帝次子)—颛顼—魍魉

(22)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—昌意(黄帝次子)—颛顼—梼杌

(23)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—昌意(黄帝次子)—颛顼—鲧曾—鲧祖—鲧父—鲧—禹(大禹,姒文命,夏朝首任帝王)—姒启(即夏启,夏朝第二任帝王)—姒太康、姒元康、姒伯康、姒仲康、姒武观

(24)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—昌意(黄帝次子)—颛顼—穷蝉—敬康—句望—桥牛—瞽叟—舜(即帝舜)—商均—……—阏父(也称虞阏父、遏父,是商均的第32世孙)—陈胡公(即胡公满,陈国开国君主)

(25)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—昌意(黄帝次子)—颛顼—称—老童(又名卷章)—吴回—陆终—昆吾、参胡、彭祖、会人、曹姓(曹国始祖,封地在今山东省菏泽市)、季连(芈姓始祖、楚国始祖):

(26)华胥氏—伏羲(配女娲)—少典—黄帝—昌意(黄帝次子)—颛顼(即玄帝颛顼)—称—老童—重黎

编辑本段生平事迹

古书描述

1.伏羲名号,古籍中有许多写法,除“伏羲”(《庄子?人间世》)之外,还有“伏戏”(《庄子?大宗师》)、“伏牺”(《法言?问题》)、“包牺”(《易?系辞下》)、“宓犠”(《汉书?古今人表》)、“炮牺”(《汉书?律历志下》)“庖牺”(《水经注?渭水》)、“虑羲”(《管子?封禅》)等。一个值得注意的问题是,相对于黄帝等中华民族的始祖,伏羲氏在古代典籍中晚出。战国中期以前的典籍中,《论语》《墨子》《左传》《国语》《孟子》等对伏羲未置一词。既便是记载神话人物、古帝王甚多的《山海经》中,仍未有伏羲一席之地。

2.最早记载伏羲的是出于战国中晚期的《庄子》,然庄子此公好古,“著书十馀万言,大抵率寓言也”。所言伏羲,亦虚亦实,亦神亦人,大都是托名设譬,借以形象说理,未可当作信史。《庄子》中关于伏羲的记载有5处,2处出于“内篇”,3处出于“外篇”。在“内篇”与“外篇”中,伏羲在古帝中的排位有所不同。属于“内篇”的《庄子?人间世》:“是万物所化也,禹、舜应物之所纽也,伏羲、几蘧之所行终,而况散焉者乎!”庄子在这里将伏羲列在禹、舜之后。《庄子?大宗师》:“夫道,有情有信,无为无形……狶韦氏得之,以挈天地;伏戏氏得之,以袭地母;维斗得之,终古不忒;日月得之,终古不息;堪坏得之,以袭昆仑;冯夷得之,以游大川;肩吾得之,以处大山;黄帝得之,以登云天;颛顼得之,以处玄宫。”这里是说“道”体无形、功用无限,狶韦氏运用“道”来整顿天地,伏羲氏运用“道”来调和元气。此段人神相杂,星月并现,十分混乱,《庄子》的许多注家疑为后人添加。我认为指其为后人添加则未必,但起码说明伏羲在这里尚未从神话脱形为人祖。

3.《庄子》“外篇”学术界历来认为是战国末或秦汉时期庄子后学所增益,不出于庄子之手,时代晚出。《庄子?胠箧》:“子独不知至德之世乎?昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏犠氏、神农氏,当是时也,民结绳而用之,甘其食,美其服,乐其俗,安其居,邻国相望,鸡狗之音相闻,民至老死而不相往来。”伏羲位列轩辕黄帝之后,神农之前。《庄子?缮性》:“逮德下衰,及燧人、伏羲始为天下,是故顺而不一;德又下衰,及神农、黄帝始为天下,是故安而不顺。”《庄子?田子方》:“古之真人,知者不得说,美人不得滥,盗人不得窃,伏戏、黄帝不得友。”在这两段中,伏羲在古帝中的排位,颇近于后世所列。

《庄子》一书之中,伏羲名号有三种写法,或记为“伏羲”、或记为“伏犠”、“伏戏”,前后不统一;身份混乱,或人或神;在古帝王中序列不定,或在禹、舜、黄帝之后,或在其前,地位渐次升高。这说明在庄子时期,伏羲尚在传说时期,创造过程中,是一个不确定的尚未定型的人物。

4.庄子》之后的典籍,如《管子》《荀子》《商君书》诸书所记伏羲,或为由《庄子》移入,或为秦汉所掺。《易?系辞》托名孔子所作,其实大部分为秦汉间人所撰。《系辞下》记载伏羲功业最着:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。作结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸离。包牺氏没,神农氏作,……神农氏没,黄帝尧舜氏作,通其变,使民不倦,神而化之,使民宜之。”这段话影响甚大,但叙述伏羲功业如此全面系统,当出于秦汉年间,不会早于《庄子》。

5.《史记》从黄帝记起,不为伏羲作传,所记伏羲有两处,均系引前人所言。《太史公自序》:“余闻之先人曰:‘伏羲至纯厚,作《易》八卦’。”《封禅书》中借管仲言:“昔无怀氏封泰山,禅云云;虑羲封泰山,禅云云;神农封泰山,禅云云;黄帝封泰山,禅云云。”司马迁治史严谨,由于当时对伏羲传说语多谶误,难以辨识,虽不否认,但记之存疑。

6.东汉班固《汉书》突破《史记》的界限,将上古帝王从黄帝推至伏羲,至此,伏羲开始登上官定正史。《汉书?律历志》引刘歆《世经》言:“庖牺继天而王,为百王先。首德始于木,故帝为太昊。”(详见下析)《汉书?古今人表》中首叙伏羲,次列炎、黄,以伏羲为历史源头,认为伏羲氏“继天而王”,因而他是百王之先,而炎、黄诸帝继伏羲而王。《白虎通义》言:“三皇者何谓也,伏羲、女娲、神农是也。”把伏羲推到三皇之首、百王之先的地位。

7.晋代皇甫谧所著《帝王世纪》,是一部专述帝王世系、年代及事迹的史书,所叙上起三皇,下迄汉魏。三皇首列伏羲,言伏羲功业:“继天而王”“作八卦”“造书契”“作瑟三十六弦”“制嫁娶之礼”“取牺牲以供庖厨”等。我们注意到,皇甫谧说:“女娲氏……承庖牺制度。……及女娲氏没,次有大庭氏、柏皇氏、中央氏、栗陆氏、骊连氏、赫胥氏、尊卢氏、浑混氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、葛天氏、阴康氏、无怀氏,凡十五世,皆袭庖牺之号。”他一方面把伏羲当作一个古帝,另一方面将《庄子》中提到的一些名称统统纳入伏羲名下,“皆袭庖牺之号”,其实是把伏羲当成一个时代,这样,伏羲的赫赫功业,就未必是一人所创(注:由于象形文字出现在铜石并用时代,造字者乃黄帝轩辕氏的助手仓颉,故伏羲在新石器时代早期“造书契”的说法立据不足)。

8.其后唐高祖《修六代史诏》和唐太宗《修晋书诏》均以伏羲为中华文化的肇始者,所谓“伏羲以降,因秦斯及,两汉继绪,三国并命,迄于晋宋,载笔备焉”。至唐开元年间,司马贞为《史记》补写《三皇本纪》,综述、补充前世有关伏羲的文献材料,成一篇较为完备的史传。至此,伏羲在历史古代典籍中历史化的过程全部完成。

统上所述,在传世文献典籍中,关于伏羲的记载是在战国中晚期以后从《庄子》开始出现并逐渐载入正史的。春秋以前典籍未见伏羲,战国以至秦汉,时代越往后,关于伏羲的记载越详细,伏羲功业越卓勋,在古帝王世系中的地位越高。这说明,在传世的古代典籍中,伏羲经历了一个从无到有,从神到帝,对伏羲的记载从凌乱到系统的衍化过程。

原始神话

追溯伏羲传说的源头,有两条路径,除了上述从古代传世文献中找寻其踪影外,还有一条路径,即神话学、民俗学的方法。

1.近人对于伏羲最权威的考论是前辈学者闻一多所著《伏羲考》[1],闻一多此文前半部分从传世文献中搜集了大量龙蛇记载,加上当时已发现的汉代画像砖石,证明伏羲为龙图腾;后半部采集了近 50则西南少数民族关于伏羲女娲在洪水过后兄妹婚配再造人类的故事和民俗资料,并加以语音训诂,证明伏羲是南方苗蛮各族的祖先神。此文在以后半个多世纪中被广泛征引,已为不易之论。林声认为伏羲的传说不是由古苗蛮民族的遗裔传入的,南方少数民族中洪水后兄妹相婚的传说起于东汉应劭《风俗通义》所记载的盘古;伏羲与女娲也本不相干,两者合谱归宗成为“一家人”是在唐开元之后[2]。常金仓认为闻一多是从抗战时“中华各族团结一致,共御外敌”的政治目的出发立论,以政治代学术,以西方图腾说和人类学理论附会民间传说,伏羲女娲创世立据不足[3]。二人均对伏羲是南方民族的创世神和祖先神的身份提出疑问。

2.《论衡?谈天》:“说易者曰:‘元气未分,浑沌为一。”《说文》中释“一”时说:“惟初太极,道立于一。造分天地,化成万物。”《列子?天瑞》:“夫有形者生于无形,则天地安从生?故曰:有太易,有太初,有太始,有太素。太易者,未见气也;太初者,气之始也;太始者,形之始也;太素者,质之始也。气形质具而未相离,故曰浑沦。浑沦者,言万物相浑沦而未相离也。视之不见,听之不闻,循之不得,故曰易也。”以未见气时为太易,气初为太初,形之始为太始,质之始为太素,气形质浑然一体而未分离的状态称之为混沌。这个混沌之物即元气,元气未分的状态即太极。

《太一生水》之所谓的“太一”,《老子》之所谓的“道”,《周易》所谓的“太极”,均为宇宙初始时混沌无形的元气。《淮南子?天文》:“宇宙生元气。”《淮南子?诠言》:“洞同天地,浑沌为朴。未造而成万物,谓之太一。”汉高诱注:“太一,元神总万物者。”这个总万物的“元神”,应该就是伏羲。

考索于文字训诂可知,伏羲即为“元气”,其字本义是“司气”。《说文解字》释“伏”为:“伏,司也,从人从犬。臣铉等曰:司今作伺。”段注:“司者,臣事于外者也。司今之伺字。凡有所司者必专守之,伏伺即服事也,引申之为俯伏。”“羲”,《说文解字》释为:“羲,气也。从兮,义声”。“羲”的义项可从“兮”字求索,《说文解字》释:“兮,语所稽也。从八,象气越亏也。”又释“亏”为:“亏,于也,象气之舒亏,从丂从一。一者其气平之也。”“兮”字的本义是气息缓慢延长、越来越弱(故常作为语气词,用于语末表达语气)。因而“羲”的字义本源就是“气”,“羲”字读音也像吹气之声,所以段玉裁从音训上注“羲”为“谓气之吹嘘也。”至于伏羲又写为“伏戏”、“伏犠”等,皆为“羲”字的演化。

“太一”“太极”形为“混沌”,宇宙起源于混沌。同样,伏羲也源于“混沌”,其原型也是太始之初的混沌之气。

3.在上文所述《楚帛书甲篇》所记载的创世神话中,伏羲即是生于混沌之中。而且《淮南子?精神》所描述的宇宙创生过程与《楚帛书甲篇》颇为相似:“古未有天地之时,惟像无形,窈窈冥冥,芒?#91;漠闵,鸿蒙鸿洞,莫知其门。有二神混生,经天营地,孔乎莫知其所终极,滔乎莫知其所止息。于是乃别为阴阳,离为八极,刚柔相成,万物乃形。”世界开始于一团混沌之气,后阴阳剖分,化生万物。对照《楚帛书甲篇》,这里的“二神”当指伏羲、女娲。伏羲、女娲为阴阳二神。从哲学角度上说,是阴阳两仪;从神话角度上说,是伏羲、女娲二神。在汉墓壁画、画像砖石中,伏羲手捧太阳或日规,代表阳;女娲手捧月亮或月矩,代表阴。伏羲、女娲结婚生育四子,才育有万物,这是阴阳化育万物的开始。

在原始神话和民间传说中,创世之前的这个混沌体被形象地表述为葫芦。从混沌到世界的创生过程,被形象化地叙述为葫芦从中央剖开。亦即所谓天地剖判,阴阳分离。《诗经?緜》便有“緜緜瓜瓞,民之初生”的记载,这是古文献所见把人之由来,追溯到葫芦瓜的最早一例。而后在民间神话中,葫芦剖判的母体衍生出大量洪水方舟型的故事,葫芦作为容器成为人类再生的象征,并进而将葫芦人格化为是盘古、伏羲。

盘古神话最早的文字记载是三国吴人徐整的《三五历记》,此书已佚,《太平御览》卷二引有其中一则文字:“天地浑沌如鸡子,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈。如此万八千岁,天数极高,地数极深,盘古极长。后乃有三皇。”传说盘古开天辟地,是一位创世大神。而对于盘古与伏羲的关系,前辈学者多有定论:盘古就是伏羲,二者皆由葫芦(混沌)而出。1941年常任侠在《沙坪坝出土之石棺画像研究》一文中说:“伏羲一名,古无定书,或作伏戏、庖牺、宓羲、虑牺,同声俱可相假。伏羲与盘瓠为双声。伏羲、庖牺、盘古、瓠,声训可通,殆属一词。”他并结合《述异记》有“吴楚间说,盘古氏夫妻,阴阳之始也”之说而论断:盘古氏夫妻当即是兄妹自相婚配而繁衍人类之伏羲氏夫妻。伏羲女娲在汉画像石中是人首蛇身交尾,与盘古龙首蛇身雷同,进一步证明盘古即伏羲氏。[6] 闻―多在《伏羲考》第五部分“伏羲与葫芦”中,以大量古籍和民俗材料论证指出,盘瓠、伏羲乃一声之转,“明系出于同源”,伏羲与盘古都是葫芦所生,或者说伏羲、盘古均为葫芦的拟人化。伏羲由此而成为人类的始祖。

4.从音训上说,“混沌”与“葫芦”是对音关系,“混沌”犹言“糊涂”,“糊涂”在俗言俚语中转为“葫芦”。《红楼梦》第四回回目《葫芦僧判断葫芦案》,其意即为“糊涂僧”判断“糊涂案”。而闻一多考论“葫芦”即是“盘古“伏羲”同声之转,故“盘古”又是“伏羲”。这样,“混沌——葫芦——盘古——伏羲”转化演变的路径则十分清楚。

由上可知,伏羲的原型本是宇宙本原和起始的意象和观念。随着文明的演进,人们对历史思考和探究越来越深入,这种思考和探究具体说就是对文明事实的一种根源性的说明。对世界起源的探究开始只是一种构想,它首先以神话的形式存在。神话思维是人类思维发展的一个必经的初期阶段,它随着人类思维的发展而消失在哲学和历史之中。先是追询宇宙是如何起源的,接着想象一个创世之神,再把这个创世之神想象为自己的祖先。伏羲形象的产生即是这样一个将神话传说哲学化、观念化,又将这一传说和观念历史化的过程。太昊伏羲并称及其在古史帝王系统中地位的确立。

5.在先秦可靠的典籍中,言太昊则不言伏羲,言伏羲则不言太昊,太昊与伏羲并无任何瓜葛。荀子当生于战国之末,他在《正论篇》中提及“太昊”,在《成相篇》中又言“伏羲”,两名共见一书,自非一人。

太昊,古籍中或记为“太皞”,是上古东夷部族的祖先和首领。东夷是上古在中原可堪与华夏抗衡的部族,它与华夏的交往十分频繁,并创造了灿烂的殷商文化。对此,学界已无疑义。东夷部族世居之地在今河南东部及山东、安徽一带。《左传?昭公十七年》载:“陈,太皞之虚也。”陈地在今河南淮阳,淮阳今存太昊墓。周代以后,其后裔属地渐次东移,《左传?僖公二十一年》:“任、宿、须句、颛顼,风姓也。实司太皞与有济之祀,以服事诸夏。”直到春秋战国时期,东夷各支才逐渐被鲁、齐、越等国吞并,融入华夏。《后汉书?东夷列传》:“秦并六国,其淮、泗夷皆散为民户。”也就是说,这时东夷各支已不再以独立的实体存在,成了华夏族的“编户”,与华夏融为一体,成为中华民族的主要组成部分。随着华、夷的交融和合,东夷的祖先和首领太昊、少昊等也纳入到华夏的古帝序列中。

在可靠的史籍中,最早将太昊与伏羲并称为一体的,乃是西汉末年刘歆的《世经》。刘歆与其父刘向俱为西汉学者,古文经学派的开创者。《世经》存录于《汉书?律历志下》。在《世经》中,刘歆从西汉末年的政治需要出发,突破传统的以黄帝为历代帝王之首的体系,以伏羲与太昊并称,炎帝与神农并称,列于黄帝之上,建立了一套新的上古帝王世系。

6.上古帝王世系的建立,始于战国。战国时阴阳家邹衍按照五行说以五帝配五方,以土、木、金、火、水五行相胜之序来解说王朝更替,此之谓“五德终始说”。《史记?历书》:“是时独有邹衍,明于五德之传,而散消息之分,以显诸侯。”自此以后,人们都以这种学说作为王朝建立的合法依据。按照邹衍的“五德终始说”,《吕氏春秋?应同》和《史记?封禅书》都如此推演王朝更替:黄帝得土德,夏禹得木德,商汤得金德,周文王得火德,秦得水德。但是这个推演顺序到了汉代出现了问题:一是从邹衍所360pskdocImg_2_xyz

构建的古史帝王世系看,所叙述的只有黄帝、夏禹、商汤和周朝四代。而其后直到西汉,人们的古史观念已发生了很大改变,认为在黄帝之上还有伏羲氏、神农氏和炎帝等古圣帝王,三代以前“三皇”、“五帝”依次代立,《吕氏春秋?应同》和《史记?封禅书》只叙述黄帝以来的四代,未能全部涵盖,因而需向上推演,重新排序。二是邹衍是按照土、木、金、火、水五行相克相胜之序来解说王朝更替、排列帝王世系的,五行相克相胜,则在政权更替上倾向于革命。而刘歆所处的西汉末年,刘汉皇室政权危机,外戚王莽势力强大,因而有“异姓受命”和同姓“更受命”的争议,禅让说一时兴盛。刘歆与王莽关系至密,任王莽“国师”,是禅让说的主要支持者。为了给王莽代汉提供合法依据,刘歆提出以木、火、土、金、水五行相生的新五德终始说。从《世经》可知,刘歆排列的帝王世系如下:太昊伏羲氏为木德,炎帝神农氏为火德,黄帝轩辕氏为土德,少昊金天氏为金德,颛顼高阳氏为水德;帝喾高辛氏为木德,帝尧陶唐氏为火德,帝舜有虞氏为土德,伯禹夏后氏为金德,成汤为水德;周武王为木德,汉朝为火德。刘歆在排定这个世系次序时,是先否定汉兴之初依五行相胜说所定汉为土德的说法,确定汉为火德,那么代之者应为土德,王莽自称为虞舜苗裔,帝舜土德,故王莽宜为土德,这样王莽代汉而立成为必然。

7.刘歆根据当时人们的古史观念,将古帝的代序从黄帝向上推,认为最古的帝王应是伏羲。同时按照他的五行相生的五德终始理论,帝王应从木德始。于是他从两个方面找到依据,一是《左传?昭公十七年》载“郯子来朝”,昭子问少皞氏鸟名官,何故?郯子曰:“吾祖也,我知之。昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名。炎帝氏以火纪,故为火师而火名。共工氏以水纪,故为水师而水名。大皞氏以龙纪,故为龙师而龙名。我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。”刘歆据此而推:“言郯子据少昊受黄帝,黄帝受炎帝,炎帝受共工,共工受太昊,故先言黄帝,上及太昊。”以太昊为古帝之首。二是从《易传》中找到依据,《易传》曰:“帝出乎震”,震为东方之卦,五行属木。按五行相生之序,首为木,且太昊为东方之帝,“东方曰夷”,故太昊配木德。又《易?系辞下》有言:“古者包牺氏之王天下也”,所以刘歆接着说:“炮牺氏继天而王,为百王先,首德始于木,故为帝太昊。”伏羲就是太昊。“稽之于《易》,炮牺、神农、黄帝相继之世可知。”太昊伏羲氏继天而立,神农、黄帝皆继太昊伏羲而立。

8.东汉班固的《汉书?郊祀志赞》和荀悦的《汉纪?高祖纪》对刘歆创立五行相生的新五德终始说的过程均有记述,荀悦言:“及至刘向父子,乃推五行之运,以子承母,始自伏羲;以迄于汉,宜为火德。其序之也,以为《易》称‘帝出乎震’,故太昊始乎震,为木德,号曰伏羲氏。”

9.刘歆从其政治目的出发,将伏羲与太昊相附而并称,推之于古代帝王世系之首,其后班固引之于《汉书》,后世史籍相继采从此说。但是,刘歆此说并非是完全无据的妄说,今天来看,对刘歆的说法应有如下认识:首先,它是当时人们历史意识的表现,随着人们历史意识的丰富,司马迁从黄帝开始排定帝王世系已不足以反映当时人们所认识的上古帝王,因而需要再向上推溯,重新安排上古帝王世系。其次,如上所述,伏羲传说本始于南方楚地,而太昊是东方夷族的先祖,随着战国、秦汉时民族血脉和文化大交流融汇,伏羲与太昊的传说合流成为可能,司马迁仅以华夏先祖黄帝为全体中华民族的人文始祖已不能完全反映当时民族和合、文化融汇的实际情况,而以太昊伏羲为百王之祖,表现了当时民族统一、文化主脉已经形成。其三,刘歆排定的古帝王世系宣扬了“圣王同祖”的思想,将先王古帝同纳于伏羲一系,有利于民族凝聚,文化一统。

10. 闻―多在《伏羲考》中论证指出,说伏羲、盘古均为葫芦的拟人化。

伏羲氏本名最大可能是“匏析氏”。在陶器发明之前,寻找合适的专用取水用具是先民们急于解决的大问题。先民可能会尝试着用各种瓜皮取水,在一代又一代的尝试过程中,逐渐认识到葫芦最适合用做取水用具,又逐渐形成制瓢技术。这就是“匏析成瓢”。

伏羲氏本名另一个可能是“匏系氏”,就是把葫芦系在腰间增强浮力以便涉水渡河的意思。《鹖冠子?学问》称:“中河失船,一壶千金。”后人注释说:“壶,瓠也。佩之可以济涉,南人谓之腰舟。

传说在历史上的中国,汉族先民古代华夏,一直就是中国的主体民族,他们凭借着稳步发展的农耕经济,独步于时的封建文化,凝聚和推动着统一的多民族中国的历史进程,以及中华民族的发展壮大。汉族也和世界上许多古老民族一样,有着自己的创世纪历史。汉族先民是将自己关于世界起源、始祖活动和民族形成等,传说时代的历史历经久远地口耳相传之后,再由后世的历代文人,记载并保留在有关汉文古籍中的。在汉族的创世纪神话和传说中,流传甚广的伏羲和女娲的传说,就是反映传说时代华夏先民的始祖夫妇,在创世纪之时孕育后代、开启黄土地上农耕文明的历史踪迹。

三皇之首

在中国古代传说时代的帝王世系中,太昊伏羲氏也被奉为新三皇(因为有盘古之后天地人皇,所以此处称新)之首”、“百王之先”,地位十分显赫。然而,自古及今,关于伏羲氏的名号、时代、地望、族系等问题争讼不已;伏羲是人还是神?太昊和伏羲是一人还是两人?这些问题一直湮漫不清。但是如果我们沿波溯源,理清太昊伏羲在上古帝王世系中地位确立的历史过程,上述这些问题便会自然得到解决。

伏羲聪慧过人,相传其人首蛇身,与女娲成婚,生儿育女,成为人类的始祖。其实伏羲并非人首蛇身,而是真正的道家的创始人,人首蛇身即是“道”字的原型,用其表示道,如右图。又相传他是古代华夏部落的杰出首领。伏羲根据天地间阴阳变化之理,创造了八卦,即以八种简单却寓义深刻的符号来概括天地之间的万事万物。此外,他还模仿自然界中的蜘蛛结网而制成网罟,用于捕鱼打猎。关于太昊伏羲氏的记载在古籍中常见,但又说法不一。

一说,伏羲即盘古,“盘”字古义为开端,“古”即葫芦,寓意生命繁衍。炎帝、蚩尤等部落的一部分从黄河流域迁徙到南方以后,其先祖伏羲在传说中演变为盘古,流传于南方少数民族当中,演变出盘古开天地的传说。

道家说法

据部分古籍记载,伏羲出生于仇夷。(宋代罗泌的《路史》记载:“太昊伏羲氏华胥,居于华胥之渚,尚暨叔姬翔于渚之汾。巨迹出焉,华胥决360pskdocImg_3_xyz

履以辁之,意有所动,虹且绕之,因孕十有二岁。生于仇夷,长于起城。”意思是说,伏羲的母亲华胥,生活在华胥水边,因为踩神的足迹而怀上伏羲。伏羲生于仇夷,长在起城(今甘肃秦安)。《周地图》解释说:“阆中水为渝水。”《遁甲开山图注》亦云:“仇夷山,四面绝立。彭池、成起皆西士,是伏羲出生处。”仇夷为今甘肃陇南市西和县仇池山。)

另据已故考古家 王献唐先生考证,他出生在阆中。(伏羲的母亲华胥生活在华胥水边,因好奇踩了雷神的大脚印而怀了伏羲。12年后,在仇夷生下伏羲。宋代罗泌的《路史》注释:“华胥之渊,盖因华胥居之而名,乃今阆中渝水也。”)

另据部分古籍记载,伏羲出生于成纪。(北魏郦道元《水经注:渭水》记载:“故渎东经成纪县,故帝太皞庖牺所生之处也。”司马贞:“母曰华胥,履大人迹于雷泽而生庖羲于成纪。”)

像中360pskdocImg_4_xyz

太昊陵伏羲彩塑

伏羲氏散发披肩,身披鹿皮,一派远古风范。远古时期,人们以石器加工兽皮,再以骨针等工具进行缝制,用以御寒。图中左下角画有八卦图形表明他创制八卦的功绩,而伏羲氏的目光显得深沉、睿智,无愧于古代智者的形象。

由于伏羲是蛇身人首,故有“龙的传人”之说。有学者指出:“伏羲出生于蛇系氏族,并且以蛇为尊。他身上穿的树叶或鹿皮,形如蛇之鳞身或花纹,这正是蛇系氏的族徽或图腾标志。海内外越来越多的“龙的传人”弘扬起到了重要的作用。90年代初,江泽民总书记来天水视察,为古成纪题下了“羲皇故里”的碑文。

繁衍人类

在中国古代神话中,开始繁衍人类的任务,就是交给了伏羲女娲。

生活在“华胥之国”的华胥氏姑娘,到一个风景特别的雷泽(今山东鄄城县)去游玩,偶尔看到了一个巨大的脚印,便好奇地踩了一下,于是受感而孕,于三月十八日生下一个儿子,取名“伏羲”(伏羲生日为农历三月十八日,在中原地区还有在三月十八日祭祀伏羲的风俗)。雷泽中的脚印其实是雷神留下的,这位雷神长着龙的身子人的头(与女娲、盘古等的神一样是人头蛇身),这雷神在《山海经?海内东经》记载:“雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹。”因此,伏羲本来就是一个龙身(蛇身)人首的“龙种”。在清?梁玉绳《汉书人表考》卷二引《春秋世谱》∶“华胥生男为伏羲”伏羲女娲为夫妇。

唐?李冗《独异志》卷下:“昔宇宙初开之时,只有女娲二人,在昆仑山,而天下未有人民。议以为夫妇,又自羞耻。兄即与妹上昆仑山,咒曰:“天若遗我兄妹二人为夫妇,而烟悉合,若不,使烟散。”于烟即合,二人即结为夫妇。”此说即为伏羲女娲再造人的传说大略。又在徐旭生《中国古史的传说时代》第六章中有:“清初陆次云的《峒溪纤志》中里面说:苗人腊祭曰报草。祭用巫,设女娲、伏羲位。”至现代的人类学者实地考察后,才得到这些苗族的传说。按他们的传说,苗族全出于伏羲与女娲,他们本为兄妹,人类在遭到洪水后,人烟断绝,仅存他们二人,他们为了延续人类,便结为夫妇。

除了人祖外,伏羲也是一个统治一方的帝君。在《淮南子?时则训》:“东方之极,自碣石山,过朝鲜,贯大人之国,东至日出之次,槫木之地,青土树木之野,太皞、句芒之所司者万二千里。”高诱注:“太皞,伏羲氏,东方木德之帝也,句芒,木神。”伏羲在五帝中为东方天帝,此即其神职。

传说洛神为伏羲的小女儿,宓妃因迷恋洛河两岸的美丽景色,降临人间,来到洛河岸边。那时,居住在洛河流域的是一个勤劳、勇敢的民族,有洛氏。宓妃便加入到有洛氏当中,并教会有洛氏百姓结网捕鱼,还把从父亲那儿学来的狩猎、养畜、放牧的好方法也教给了有洛氏的人们。

其他贡献

伏羲作为中华民族的文明始祖之一,有关他的故事也在中国各地民间广为流传,民间也是古时候创造神话的最主要场所。

辨别方向

古时候,伏羲在宛丘,也就是现在淮阳这地方,教人打猎捕鱼过生活。后来,人多了,伏羲挑了一批会打猎捕鱼的人,教他们去东西南北四方,到那里打猎捕鱼。大家问伏羲“东西咋能分?”伏羲说:“东方属金,西方属土。日头出东落西。”又有人问:“南和北怎么分?”伏羲说:“南热北冷。”到这里,大家都明白了咋样辨别东西南北。

降龙

很早以前,西边很远的大山里,有个深水潭,方圆的百姓都靠潭里的水浇地、做饭过日子。

有一天夜里,“呼呼”起了大风,刮得树倒屋塌。原来有一条黄龙从别处飞来,钻进了深潭里。这条黄龙很恶,吃人吃畜生,害得这一带百姓没法活,人都往外地逃。人祖伏羲正在八卦台推算八卦,掐指一算,知道有条黄龙在西方作恶,那儿的百姓有了大灾大难。他拿起青龙拐杖,说声“变”,青龙拐杖变成了一条青龙。伏羲骑着它来了西边。

黄龙见到青龙,扑上前撕咬。两条龙打个天昏地暗,一直打了九九八十一天,青龙受了很重的伤。眼看青龙就要败了,伏羲用吐沫在青龙身上画了一个八卦。青龙立刻力气大增,又和黄龙打了七七四十九天,终于将黄龙打倒。

伏羲为了防止黄龙再出来祸害人间,在黄龙身上画了一个八卦,将黄龙变成一座山,将青龙变成一座大青石,压在山顶。从此黄龙再也没有出来过。

创立八卦

伏羲氏是中国文献记载中的最早的智者之一。伏羲氏对事物有着敏锐的观察力、对土地有着深厚的感情,同时他又拥有着超人的智能。伏羲氏将他观察到的一切,用一种数学符号(这种二进制数学模式成为当今计算机技术发展的基石)描述了下来,这就是八卦。360pskdocImg_5_xyz

上古时期,孟津东部有一条图河与黄河相接,龙马负图出于此河,伏羲氏依龙马之图画出了乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤为内容的卦图,后人称为伏羲八卦图。伏羲氏仰观象于天,俯察法于地,用阴阳八卦来解释天地万物的演化规律和人伦秩序。伏羲氏取火种、正婚姻、教渔猎,结束了人们茹毛饮血的历史。龙马负图寺遂成为“河图之源”,伏羲氏则被奉为中华民族的“人根之祖”、“人文之祖”。《汉书?孔安国传》曰:“龙马者,天地之精,其为形也,马身而龙鳞,故谓之龙马,龙马赤纹绿色,高八尺五寸,类骆有翼,蹈水不没,圣人在位,负图出于孟河之中焉。”

中国古代多以圣人为神,传说伏羲能缘天梯——建木以登天。《山海经?海内经》载:“南海之内,黑水、青水之间,有木,名曰建木。太白皋爰过,黄帝所归。”“太白皋爰过”,即伏羲上下于建木之意。《淮南子?时则训》载:“东方之极,自碣石山,过朝鲜,太白皋,句芒之所司者万二千里。”高诱注:“太皞、伏羲氏,东方木德之帝也;句芒,木神。”伏羲在五帝中尊为东方天帝,这就是他的神职。

伏羲先天八卦

360pskdocImg_6_xyz

伏羲八卦

伏羲为人类文明进步做出的巨大贡献是始画八卦,伏羲一画开天,进而推演成八卦,八卦可以推演出许多事物的变化,预卜事物的发展。八卦是人类文明的瑰宝,是宇宙间的一个高级“信息库”。早在十七世纪,德国大数学家莱布尼兹创立“中国学院”,研究八卦,并根据八卦的“两仪,四象,八卦,十六,三十二,六十四卦”,发明了二进位记数和当地欧洲先进的计算机。八卦中包含的“二进法”,广泛地应用于生物及电子学中。公元一九八四年,一位欧洲科学家在谈到八卦的易理被现代广泛应用时,叹为“至为可惊”。八卦中的许多奥妙神奇之处,至今还正在研究和探讨之中。

八卦图

从前,人们对天上会长云彩、下雨下雪、打雷打闪,地上会刮大风、起大雾,不知道是咋回事。很多人去问伏羲,他也说不出个原因。伏羲总想把这些事儿弄清楚,可想来想去,咋也想不出个头绪来。360pskdocImg_7_xyz

《乾坤谱》插图

有一天,伏羲在蔡河(流经淮阳伏羲南门前的一条河)捕鱼,逮住一个白龟。他想:世上白龟少见哪!当年天塌地陷,白龟老祖救了俺兄妹,后来就再也见不到了。莫非这个白龟是白龟老祖的子孙?嗯,我得把它养起来。他挖个坑,灌进水,把白龟放在里边,逮些小鱼虾放坑里,叫白龟吃。也怪,白龟养在那儿,坑里的水格外清。伏羲每次去喂它,它都凫到伏羲跟前,趴在坑边不动弹。

伏羲没事儿就坐在坑沿儿,看着白龟想世上的难题儿。看着看着,他见白龟盖上有花纹,就折一根草秆儿,在地上比着白龟盖上的花纹画。画着想着,想着画着,画了九九八十一天,画出了名堂。他用一通道儿当阳,一断道儿当阴,一阳二阴,一阴二阳,来回搭配,画来画去,画成了八卦图。

华夏始祖

汉文古籍关于的记述,大多是经历汉族长期口耳相传之后,再由后世历代文人加工载录的。所以在有些内容上,存在不少怪谲、重复和难解之处;还有一些内容则有著明显的虚构、梦幻和错谬的地方。但是,这些古代华夏的创世纪神话和传说,绝非是全然的荒诞和虚幻性的骗言。事实上,正是这些神话和传说,蕴含着华夏先民对自己创世纪历史的深邃认识和浅近质朴的表述。

关于伏羲和女娲传说的记述,在汉文古籍中显得比较凌乱。根据《世本?帝系篇》的记载称:“太昊伏羲氏。”由此可知,华夏先民早就明确认为,伏羲即为太昊伏羲氏。而在汉文古籍中,太昊又被记作大昊、大皞、太皞;伏羲也可记作包羲、庖羲、疱牺、伏牺、宓牺、炮牺和伏戏等。

值得一提的是,伏羲的事迹有许多是和女娲的事迹,相互联系在一起的。如五代蜀杜光庭,在《录异记》卷八便记载了:“陈州不太昊之墟,东关城内,有伏羲女娲庙。”根据这个记载,我们可以知道,大约是在唐末之时,伏羲和女娲婚配、繁衍后代的传说,就已经在华夏民间广泛流传着了。按照历史唯物主义和社会学、民族学的解释,实际上这正反映出传说时代华夏先民,所经历的氏族内部互相婚配的社会发展阶段。

360pskdocImg_8_xyz

中华人文始祖伏羲大典仪式

在汉民族的早期神话和传说中,神是不同与人的。神是有着巨大力量,并与人分界而居的。神都是生活在天庭的,神能够下到人间;而人是不能上达天庭的。传说众神是在一个名叫,都广山的地方上天下地的。这就是《淮南子?墬形训》所记的:“昆仑之邱,或上倍之,是谓凉风之山。登之而不死……或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”

因为伏羲是神和女人交合后所生的神人,所以伏羲也能缘天梯建木以登天。《山海经?海内经》记述说:“南海之内,黑水、青水之间,有木名曰建木,大皞爰过。”这里所说的“建木”,是众神用来登天专用的。所以“建木在都广,众帝所自上下。日中无景,呼而无响,盖天地之中也。”而“大皞爰过”说的就是始祖伏羲,也能像神一样,攀缘建木、上下往返于天地与神人之间。”

然而,也正是伏羲能攀缘上下,反映在华夏先民心目中伏羲,只是一位“绝地天通”时代,与神有着区别的人。伏羲是一位脱离神界、有着神力进行发明创造,带领人民开创农耕文明、实行社会变革的始祖。所以,始祖伏羲才能被汉族推崇为传说时代的神人,并以其所获得的空前伟业,历经久远地铭记在华夏文明殿堂上。

编辑本段供奉庙宇

太昊宫

伏羲庙本名太昊宫,俗称人宗庙,在甘肃省天水市城区西关伏羲路。一九六三年人民政府公布为甘肃省重点文物保护360pskdocImg_9_xyz

伏羲庙

单位。伏羲庙临街而建,院落重重相套,四进四院,宏阔幽深。庙内古建筑包括戏楼、牌坊、大门、仪门、先天殿、太极殿、钟楼、鼓楼、来鹤厅共10座;新建筑有朝房、碑廊、展览厅等共6座。新旧建筑共计76间。整个建筑群坐北朝南。牌坊、大门、仪门、先天殿、太极殿沿纵轴线依次排列,层层推进,庄严雄伟。国内唯一有伏羲塑像的天水伏羲庙。[4]

现今古成纪有规模的伏羲庙有三处和伏羲台一处,即位于河南淮阳的太昊陵,天水市区的伏羲庙,卦台山伏羲庙,秦安泰山庙的伏羲庙,河北新乐伏羲台。

太昊陵

太昊陵,即“三皇之首”太昊伏羲氏的陵庙,位于河南省、淮阳县羲皇故都风景名胜区,毗邻风景秀丽的万亩龙湖。国家AAAA级旅游景区,全国重点文物保护单位,中国十八大名陵之一,因太昊伏羲氏位居三皇之首,其陵墓被誉为天下第一陵。

民间祭祀活动绵延千年历久不衰,初春时节,周围五省数百县市农民云集进香,日均20万人,历时一个月;农历每月初一、十五,均有盛大祭祀活动。太昊陵祭祀活动,作为中国规模最大的民间庙会已列入中国非物资文化遗产。该陵庙以伏羲先天八卦之数理兴建,是中国帝王陵庙中大规模宫殿式古建筑群之孤例。

太昊伏羲陵占地875亩,规模宏大,肃穆庄严,始建于春秋,增制于盛唐,完善于明清,岁月3000年,历代帝王52次御祭,建国后党和国家领导人多次亲笔题词留念。360pskdocImg_10_xyz

朱镕基题词

太昊陵庙以伏羲先天八卦数理兴建,是中国帝王陵庙大规模宫殿式古建筑群之孤例,分外城、内城、紫禁城三道皇城,有三殿、两楼、两廊、两坊、一台、一坛、一亭、一祠、一堂、一园、七观、十六门。景区内主要景点包括中轴线上的一系列建筑——午朝门、道仪门、先天门、太极门、统天殿、显仁殿、太始门、八卦坛、太昊伏羲陵墓、蓍草园等构成的主景区,以及附属景点:独秀园(原剪枝公园)、碑林、西四观、岳忠武祠、同根园、博物馆等几部分组成。人文始祖祭祀活动绵延千年历久不衰,每年的农历二月初二到三月初三,世界各地几百万人涌向淮阳县太昊陵庙朝圣伏羲,农历每月初一、十五,均有盛大祭祀活动,游客人数日达数十万。以“单日参拜人数最多的庙会”被上海大世界吉尼斯总部载入吉尼斯世界记录,太昊陵庙会成为中国规模最大最古老的民间庙会。太昊陵人祖祭典入选国家非物质文化遗产。据《陈州府志》记载:太昊陵在春秋时已有陵,汉以前有祠。唐太宗李世民于公元630年(贞观四年)颁诏“禁民刍牧”。公元954年(五代周世宗显德元年)禁民樵采耕犁。宋太祖赵匡胤于公元960年(建隆元年)置守陵户,诏示三年一祭,牲用太牢,造祭器。公元966年(乾德四年)诏立陵庙,置守陵户五,春秋祀以太牢,御书祝版;公元971年(开宝四年)又增守陵户二,以朱襄、昊英配祀。此后,陵与庙祀.日见崇隆并有御祭。元朝,祀事不修,庙貌渐毁,至元末已荡然无存.宋以前的建筑仅留下一块传为苏东坡的妹妹苏小妹巾书的墓碑。360pskdocImg_11_xyz

伏羲陵墓

明初官方曾遍访帝王陵寝,太昊陵首列第一。先至陈地,御制祝文致祭,并遣官行视陵寝,复置守陵户。公元1448年,知州张志道奏立寝殿、廊庑、戟门、厨库、宰牲等房;公元1462年,复加修葺,立后殿、钟鼓楼、斋宿房,又作三清观;公元1470年增高钟鼓楼、彩绘殿宇;公元1576年,输币三千金,又大修之;公元1745年,发帑银八千两,大为修葺。至此,内外城垣,规模宏大,殿宇巍峨,金碧辉煌,定成格局。

新中国成立后,党和政府非常重视,1949年成立了羲陵保管委员会,1962年、1963年先后被县、省公布为第一批文物保护单位。1980年建太昊陵文物保管所,1984年建太昊陵派出所,1985年建淮阳县博物馆,馆址设在太昊陵。1996年被国务院公布为第四批国家级重点文物保护单位。

360pskdocImg_12_xyz

伏羲画八卦

八卦台

八卦台,北临黄河,南依连山,东据虎牢,西望洛川。此处原是河洛交汇处,自古以来气候温和,土地肥沃,交通便利。早在一万多年前,便有我们的祖先在这里劳动、生息,创造了物质文明和精神文明,从而成了中华民族古老的文化发祥地,成了河洛文化的核心。如今这里仍然是一个村落,叫洛口村。清代嘉庆年间重建洛口村寨门时,寨门横额镌刻“古洛油”三个大字。两边刻有石楹联,上联是“涂光休气兆北阈”;下联是“赤文绿字焕东周”。概括了古洛响辉煌的过往岁月。

古风台

中华民族人文始祖,伏羲氏诞生于甘谷县白家湾乡蒋家湾村的古风台太昊山。 甘谷历史悠久,是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一,中华民族人文始祖,据《史记?秦本纪》记载:“秦武公十年(公元前688年),伐邽、冀戎,初县之。” 冀,为今甘谷县。有着近两千七百年的建县史,为全国县治肇始之地。

甘谷古风台以及秦州画卦台都是伏羲时代古建筑“台”的遗存之地。经过几千年的风雨沧桑,岁月流逝,旧物已不复存在了。但名称却代代相传,留了下来,一代一代称颂不休。

古风台人说伏羲原名为“风伏羲”,和《三皇本记》记载“太昊庖牺氏,风姓”相吻合。当地人说伏羲原名“风伏羲”,此说则与《三皇本纪》载“太昊庖牺氏,风姓”相吻合。杜预曰:“太皓伏羲氏,风姓之祖也。”古风台有艾蒿山,分为圆咀、馒头咀、苜蓿梁、漩涡咀、艾蒿山五台,其山顶中央低凹,呈盆地状,面积约1400平方米。此地呈八卦状,据说伏羲在第五台艾蒿山摆卦,故艾蒿山又称“八卦山”。古风台有伏羲土碑存,碑前一平地,乡人称为“伏羲砚”。

编辑本段意义

360pskdocImg_13_xyz

伏羲文化

弘扬伏羲文化具有深远的历史意义和深刻的现实意义。从历史学的角度看,随着“夏商周断代工程”的完成和夏商周年表的正式公布,“三皇”文化的研究将日益突出,中华文明史的较为确切的年表将会从公元前2070年推向更早的年代。而上世纪五十年代末在天水境内发现的大地湾文化遗址,与有关伏羲氏族的传说故事及史料记载有着种种吻合,成为最终揭开中华文明本源之谜的有利条件。可以说,通过对伏羲及伏羲文化的深入研究,将把中华文明史推向更早的年代,中华文明史可能是8,000——10,000年。

从源流史的角度看,有利于进一步探究中华文明的源流发展过程,特别是龙文化的起源、传播和发展轨迹。伏羲文化所体现的哲学思维、科学走向、人文精神和创造精神,对于今天我们的自然科学和社会科学研究,对于破除迷信、揭露邪教异端等具有十分重要的现实意义。伏羲文化的民族本源性和传播的广泛性,对于提高民族自信心,增强民族内聚力,团结海内外华人,积极支持和参与国家建设,促进祖国和平统一,进一步扩大对外文化交流,维护世界的和平与发展具有不可低估的重要作用。弘扬伏羲文化具有深刻的历史意义和重大的现实意义。

360pskdocImg_14_xyz

时代是进步的,文化是不断发展的。伏羲文化正以其固有的创造性和实践性,以其兼容并蓄的人文精神和认识世界的科学精神,感召着一批又一批龙的传人投身祖国的建设发展,投身中华民族的伟大复兴。

甘肃省天水市秦州区拟于天水伏羲庙中轴线以北建设人文始祖伏羲祭祀广场,并建99米高大型伏羲塑像。该市正面向国内外征集伏羲雕像设计方案,征集截止日期为2012年11月30日。收到设计方案后,将邀请国内知名专家对参评作品进行评选,最终被采用的设计方案将获设计费用和奖金100万元。[5]

编辑本段影视形象

360pskdocImg_15_xyz

伏羲女娲

《天地传奇》主要演员:焦恩俊饰伏羲、何琳饰女娲、曹荣饰傲洪、鲁羽饰黄龙、黑子饰雷神

《伏羲女娲》主要演员:伏羲-黄志忠、女娲-荣蓉、雷神-王卫国[1]

爱华网

爱华网