32.谈鲁迅“父亲的病”

读《鲁迅在绍兴》《浙江文艺出版社),《鲁迅笔下的绍兴风

情》(浙江教育出版让),《鲁迅在绍兴踪迹掇拾》(杭州大学出版

计)及《鲁迅散文选集》(百花文艺出版社)中有关鲁迅父亲周伯

宜的病的情况,结合中西医知识,谈鲁迅“父亲的病”。

鲁迅的父亲周伯宜于1893年冬―病不起至1895年秋冬病势

日加严重,直至1896年10月12日(农历9月6日)去世,终年

三十七岁,中道夭亡,他到底死于什么病?根据分析主要死于肝

硬化(肝癌?)、俗称膨胀病,中医称单腹胀。

病因

一郁怒成积:1893年秋鲁迅祖父周介手科场贿赂案

发,其父周伯宜在杭州乡试,与案情有涉,故被拘捕审讯,又革

去秀才,在精神上蒙受沉重打击,忧郁恼怒,肝失疏泄.失其条

达,日久郁怒成积。

二酒精中毒:忧虑无处发泄,借酒浇愁,酒

后常甩筷扔碗,大怒伤肝,酒精对肝脏损害更大,日久肝郁血液。

周伯宜爱用水果作下酒物,鲁迅常―广街买鸭梨、苹果、花红之类

给父亲F酒;根据绍兴人饮洒习惯,凡用水果作厂酒物者多饮的

是白酒(烧酒),白酒含酒精浓度大,因此对肝脏损害更为严重,

而其父在生病期间照样喝酒.从不禁总.故造成病况每下。

症状

一,口吐狂血:周伯宜最初病象是突然口吐狂血,鲁

迅母亲用墨汁止血毫无效验。其实,这是呕血,血从胃中涌出,由

于肝硬化,门脉高压造成胃底静脉曲张,郁怒或酒的刺激,而致

胃底血管破裂则口吐狂血,这时用墨汁止血,是杯水车薪,无济

于事,只有请医生急救止血。

二,全身浮肿:吐血量大,造成贫

血,肝病日久也可致贫血,血浆浓度低可出现水肿;更主要的是

门脉高压,下腔静脉受阻,造成下肢浮肿,后逐渐加重,漫肿到

小腿,终于到了胸腔,连呼吸也感到困难,用他父亲感受说,好

象一匹小布紧裹身体一样难受。

三疼痛不止:肝硬化日久不愈,可

致肝癌,从发病急骡和发病年令,有可能到晚期伴发为肝癌;再

加严重腹水也可造成全身胀急疼痛,由于疼痛不止,有人劝他服

鸦片救急,渐渐地有些非此不能止痛了。

治疗

有冯医生用生姜、竹叶;有姚医生用芦根、甘蔗(经

霜三年);有何医生用蟋释(一定要原配吗?)、平地木及败鼓皮九等,皆

为肝病用药。生姜、竹叶化气利湿,芦根、甘蔗养阴利湿,平地

木养血平肝,蟋释利水消肿,败鼓皮丸专疗膨胀。因此在治疗用

药上是切合病机,对症下药,没有失误。

死因

膨胀病本是难治之症,即“风、痨、膨、脆”为内科

四大证;膨胀一证,索来棘手,有谚云“神仙难医膨胀病”就是

这个意思。二是当时医疗条件限制,因此最后成为不治之证而病

故。鲁迅由于对父亲的死”伯也很抉带些切肤之痛的自己的私

怨”(鲁迅语)。故在《父亲的病》一文中用辛辣嘲讽尖酸刻簿的

词句,鞭挞曾为他父治病的越中名医何廉臣,并将其名倒过来以

“陈莲何”谐音进行无情刻划,这无疑是鲁迅的一个过失。

病重不避酒,神仙也难医。年少无知,却怪医生。不是小人,却是何故?

自从他的文章被选为中学教材以来,大江南北,广为传播,对于中医的现状,此人有一份功劳也。!!!!!!

补充:

1)牛皮 本草纲目云 :主治水气浮肿、小便涩少。以皮蒸熟,切入鼓汁食之。

2)其年何廉臣35岁(1861年----1929年)

父亲的病——鲁迅

http://book.sina.com.cn 2008年06月13日17:53 新浪读书

大约十多年前吧,S城中曾经盛传过一个名医的故事:

他出诊原来是一元四角,特拔十元,深夜加倍,出城又加倍。有一夜,一家城外人家的闺女生急病,来请他了,因为他其时已经阔得不耐烦,便非一百元不去。他们只得都依他。待去时,却只是草草地一看,说道“不要紧的”,开一张方,拿了一百元就走。那病家似乎很有钱,第二天又来请了。他一到门,只见主人笑面承迎,道,“昨晚服了先生的药,好得多了,所以再请你来复诊一回。”仍旧引到房里,老妈子便将病人的手拉出帐外来。他一按,冷冰冰的,也没有脉,于是点点头道,“唔,这病我明白了。”从从容容走到桌前,取了药方纸,提笔写道:——

“凭票付英洋壹百元正。”下面是署名,画押。

“先生,这病看来很不轻了,用药怕还得重一点罢。”主人在背后说。

“可以,”他说。于是另开了一张方:——

“凭票付英洋贰百元正。”下面仍是署名,画押。

这样,主人就收了药方,很客气地送他出来了。

我曾经和这名医周旋过两整年,因为他隔日一回,来诊我的父亲的病。那时虽然已经很有名,但还不至于阔得这样不耐烦;可是诊金却已经是一元四角。现在的都市上,诊金一次十元并不算奇,可是那时是一元四角已是巨款,很不容易张罗的了;又何况是隔日一次。他大概的确有些特别,据舆论说,用药就与众不同。我不知道药品,所觉得的,就是“药引”的难得,新方一换,就得忙一大场。先买药,再寻药引。“生姜”两片,竹叶十片去尖,他是不用的了。起码是芦根,须到河边去掘;一到经霜三年的甘蔗,便至少也得搜寻两三天。可是说也奇怪,大约后来总没有购求不到的。

据舆论说,神妙就在这地方。先前有一个病人,百药无效;待到遇见了什么叶天士先生,只在旧方上加了一味药引:梧桐叶。只一服,便霍然而愈了。“医者,意也。”其时是秋天,而梧桐先知秋气。其先百药不投,今以秋气动之,以气感气,所以……。我虽然并不了然,但也十分佩服,知道凡有灵药,一定是很不容易得到的,求仙的人,甚至于还要拼了性命,跑进深山里去采呢。

这样有两年,渐渐地熟识,几乎是朋友了。父亲的水肿是逐日利害,将要不能起床;我对于经霜三年的甘蔗之流也逐渐失了信仰,采办药引似乎再没有先前一般踊跃了。正在这时候,他有一天来诊,问过病状,便极其诚恳地说:——

“我所有的学问,都用尽了。这里还有一位陈莲河先生,本领比我高。我荐他来看一看,我可以写一封信。可是,病是不要紧的,不过经他的手,可以格外好得快……。”

这一天似乎大家都有些不欢,仍然由我恭敬地送他上轿。进来时,看见父亲的脸色很异样,和大家谈论,大意是说自己的病大概没有希望的了;他因为看了两年,毫无效验,脸又太熟了,未免有些难以为情,所以等到危急时候,便荐一个生手自代,和自己完全脱了干系。但另外有什么法子呢?本城的名医,除他之外,实在也只有一个陈莲河了。明天就请陈莲河。

陈莲河的诊金也是一元四角。但前回的名医的脸是圆而胖的,他却长而胖了:这一点颇不同。还有用药也不同。前回的名医是一个人还可以办的,这一回却是一个人有些办不妥帖了,因为他一张药方上,总兼有一种特别的丸散和一种奇特的药引。

芦根和经霜三年的甘蔗,他就从来没有用过。最平常的是“蟋蟀一对”,旁注小字道:“要原配,即本在一窠中者。”似乎昆虫也要贞节,续弦或再醮,连做药资格也丧失了。但这差使在我并不为难,走进百草园,十对也容易得,将它们用线一缚,活活地掷入沸汤中完事。然而还有“平地木十株”呢,这可谁也不知道是什么东西了,问药店,问乡下人,问卖草药的,问老年人,问读书人,问木匠,都只是摇摇头,临末才记起了那远房的叔祖,爱种一点花木的老人,跑去一问,他果然知道,是生在山中树下的一种小树,能结红子如小珊瑚珠的,普通都称为“老弗大 ”。

“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。”药引寻到了,然而还有一种特别的丸药:败鼓皮丸。这“败鼓皮丸”就是用打破的旧鼓皮做成;水肿一名鼓胀,一用打破的鼓皮自然就可以克伏他。清朝的刚毅因为憎恨“洋鬼子”,预备打他们,练了些兵称作“虎神营”,取虎能食羊,神能伏鬼的意思,也就是这道理。可惜这一种神药,全城中只有一家出售的,离我家就有五里,但这却不象平地木那样,必须暗中摸索了,陈莲河先生开方之后,就恳切详细地给我们说明。

“我有一种丹,”有一回陈莲河先生说,“点在舌上,我想一定可以见效。因为舌乃心之灵苗……。价钱也并不贵,只要两块钱一盒……。”

我父亲沉思了一会,摇摇头。

“我这样用药还会不大见效,”有一回陈莲河先生又说,“我想,可以请人看一看,可有什么冤愆……。医能医病,不能医命,对不对?自然,这也许是前世的事……。”

我的父亲沉思了一会,摇摇头。

凡国手,都能够起死回生的,我们走过医生的门前,常可以看见这样的扁额。现在是让步一点了,连医生自己也说道:“西医长于外科,中医长于内科。”但是S城那时不但没有西医,并且谁也还没有想到天下有所谓西医,因此无论什么,都只能由轩辕岐伯的嫡派门徒包办。轩辕时候是巫医不分的,所以直到现在,他的门徒就还见鬼,而且觉得“舌乃心之灵苗”。这就是中国人的“命”,连名医也无从医治的。

不肯用灵丹点在舌头上,又想不出“冤愆”来,自然,单吃了一百多天的“败鼓皮丸”有什么用呢?依然打不破水肿,父亲终于躺在床上喘气了。还请一回陈莲河先生,这回是特拔,大洋十元。他仍旧泰然的开了一张方,但已停止败鼓皮丸不用,药引也不很神妙了,所以只消半天,药就煎好,灌下去,却从口角上回了出来。

从此我便不再和陈莲河先生周旋,只在街上有时看见他坐在三名轿夫的快轿里飞一般抬过;听说他现在还康健,一面行医,一面还做中医什么学报,正在和只长于外科的西医奋斗哩。

中西的思想确乎有一点不同。听说中国的孝子们,一到将要“罪孽深重祸延父母”的时候,就买几斤人参,煎汤灌下去,希望父母多喘几天气,即使半天也好。我的一位教医学的先生却教给我医生的职务道:可医的应该给他医治,不可医的应该给他死得没有痛苦。——但这先生自然是西医。

父亲的喘气颇长久,连我也听得很吃力,然而谁也不能帮助他。我有时竟至于电光一闪似的想道:“还是快一点喘完了罢……。”立刻觉得这思想就不该,就是犯了罪;但同时又觉得这思想实在是正当的,我很爱我的父亲。便是现在,也还是这样想。

早晨,住在一门里的衍太太进来了。她是一个精通礼节的妇人,说我们不应该空等着。于是给他换衣服;又将纸锭和一种什么《高王经》烧成灰,用纸包了给他捏在拳头里……。

“叫呀,你父亲要断气了。快叫呀!”衍太太说。

“父亲!父亲!”我就叫起来。

“大声!他听不见。还不快叫?!”

“父亲!父亲!!”

他已经平静下去的脸,忽然紧张了,将眼微微一睁,仿佛有一些苦痛。

“叫呀!快叫呀!”她催促说。

“父亲!!”

“什么呢?……。不要嚷……。不……。”他低低地说,又较急地喘着气,好一会,这才复了原状,平静下去了。

“父亲!!”我还叫他,一直到他咽了气。

我现在还听到那时的自己的这声音,每听到时,就觉得这却是我对于父亲的最大的错处。

鲁迅《父亲的病》读后感 作者:崔维一

www.cc222.com 烟雨红尘原创首发

这篇文章十分生动地体现了当时就社会庸医的无能,他们明明知道病已经没法治了还故意蒙骗,看似开的是神丹妙 ,其实就是故弄玄虚,使用障眼法,对病是没有一点疗效,搞得家人东奔西走到 来还是白忙活一场,并且对治病只是忙于应付而草草了事,给人看病都只为的是那些 外之物——金钱。那时的社会就像鲁迅的父亲一样病重了。

落墨的部分是很令人惊诧的。“名医”居然对临之将死的人说“不要紧的”果不其然治死了人,却仍然提笔写下百元的 方为死人服下。荒唐!而那主人仍旧很客 地送他出门。鲁迅前辈真的是很伟大,所以,我便要推翻第二段对网站 的事发表的观点了。从这篇文章——根据看得懂的文章分析,鲁迅前辈不是那种使劲骂的人,我觉得,他只是通过大量的讽刺而让人们认识自己的错误,例如这个事件,骂了么?找不到骂人的词语。所以,鲁迅前辈是那种很厉害的人——批判家(好像是这个词),用俗话说,就是骂人不带脏字,不过,鲁迅先生比这还高一些,他是为了民族的崛起而批判,全是出于公心。我只能深深地在他 后的风尘里鞠躬了。“名医”的贪财便如山 般“屹立”。

接下来,就是“名医”用大量杂 的 治了鲁迅前辈的父亲两年,没有医好,就介绍别人来医治。“名医”的形象如雕刻般越刻越深,为了保全名声不顾病人的死活。唉,我只能叹 。不过,这种人值得为他叹 么?算了。

也许,这位才是名医。可惜,这位又是“名医”。依我看来,他满脑子装的不是学问,而是借 。尤其是最后一个,特别具有代表 “医能疫病,不能医命,对不对”,好小子,有一个推卸责任的泥鳅,居然还有颜面问“对不对?”再看看他们用的 :河边的芦根、经霜三年的甘蔗、原配的一对蟋蟀、旧鼓皮制 的败鼓皮丸。看到这里,我已经快说不出话了,也只能向老牛喘月一样扑哧扑哧地大 地喘 。

鲁迅似乎就是在呐喊着,对当时封建、腐败的社会作批判!而现实社会中这种现象也不少见。对于社会 游 、坑蒙拐骗、我们要与他们斗争到底!并从小懂得追求真理、学会揭穿丑恶事物的本质、辨明是非,并呼吁大家、广泛宣传、共同促进精神文明的时代进步!

鲁迅前辈,真的是一个很难得的人。对于他的文学功底,不是我最钦佩的;而他那大无畏的精神和满怀为 的火红的心,是令我崇敬的。鲁迅前辈也是人,然而他不甘做一个平常的人,他不愿在沉默中死去,而愿意在沉默中爆发。他像一道雷鸣闪电,炸醒了沉睡的人们,震惊了后人的我们。

鲁迅父亲的病

天津中医一附属医院>杏林文苑>医林聊斋正文

天津中医药大学第一附属医院 2009-06-23 11:35

于铁成

大约鲁迅在10多岁的时候,他的父亲得了很重的病,当时他家居住在绍兴城里,请当地一位颇有名望的中医隔日一次,整整治了两年,病情却逐日加重。有一天那位名医来诊,看过病情以后,自感江郎才尽,便极诚恳地说自己所有的学问都用尽了,再也无计可施,于是推荐当地更有名的中医陈莲河来诊治。陈莲河,就是当时绍兴颇负盛名的中医何廉臣,鲁迅有意用谐音将他的姓名颠倒写了。

何廉臣是清末民初一代名医,学识渊博。在西医刚刚传入中国的时代,他倡导整理医籍以保存国粹,主张通过整理文献来保存祖国医学精华,在继承的基础上发扬中医。通过对中西两种医学的比较,他认为西医学未必全可取,而中医学依然可以发挥作用。他治学严谨,对《内经》、《伤寒》以及明清各家学说均有较深的研究。何氏一生著述甚多,先后编辑出版《医药丛书》、《国医百家》等书刊弘扬中医学术。此外,还校订刊刻古医书110种,题名为《绍兴医药丛书》。著有《重订广温热论》、《感症宝筏》、《湿温时疫治疗法》、《增订通俗伤寒论》、《新医宗必读》、《新方歌诀》、《实验药物学》、《新纂儿科诊断学》、《肺痨汇编》、《勘病要诀》、《廉臣医案》、《全国名医验案类编》等。一生为振兴中医、捍卫中医立下了不朽的功绩,其临床经验、学术思想仍然值得我们现在学习和借鉴。

可是何廉臣并没有能够治好鲁迅父亲的病,以至于鲁迅对此耿耿于怀,成为反对中医的理由。鲁迅的父亲究竟得的是什么病?竟然让一代国医高手也束手无策呢?

鲁迅的父亲叫周伯宜,因涉嫌科场贿略案,被拘捕审查,革去秀才,精神上蒙受沉重打击,其后常常借酒消愁,以致郁结成疾。现在大家都知道,酒清对肝脏的危害随着量的增加和饮用时间的延长,按照“酒精性脂肪肝→酒精性肝炎→酒精性肝硬化”三部曲逐渐发展。鲁迅的父亲因抑郁而长期饮酒,因而出现了腹胀、腹水甚至呕血等症状,他的病中医称为“臌胀”。《黄帝内经》说臌胀的症候表现是“腹胀身皆大,大与肤胀等也,色苍黄,腹筋起,此其候也。”腹胀大是因为有腹水的缘故;皮色苍黄,脉络暴露,是因为门静脉高压,肝静脉回流受阻造成的,由于患者腹部膨胀如鼓,故名为臌胀。膨胀病即中医所说的“风、痨、臌、膈”内科四大证之一。膨胀的治疗,索来棘手,有谚云“神仙难医膨胀病”就是这个意思。这种病相当于现代西医所讲的“肝硬化腹水”、“肝癌”一类的疾病。即使西医发展到今天,对肝硬化腹水、肝癌依然没有有效的治疗方法。如果因为中医治不好这种病,就成为受攻击的话柄,是有失公允的。

几千年来,中医一直同“臌胀”这种顽疾作斗争,早在《内经》中即有鼓胀证状和治疗的记载。张仲景在《金匮要略》中论述更具体。如肝水的症状:“其腹大,不能自转侧,肋下腹痛,时时津液微生,小便续通。”金元医家更是从臌胀的病因病机方面进行了探讨。如刘河间根据《内经》“病机十九条”认为臌胀的病机是“阳热气盛,则肿胀也。”李东垣在《兰宝秘藏》中则指出“皆由脾胃之气虚弱”所致;朱丹溪则认为是“湿热相生,清浊相混,隧道壅塞”之故。至明清时期,对本病的研究不仅对症状、鉴别诊断有更深入的认识,而且在治疗方面也积累了较丰富的经验。如明代李梃《医学入门》中认为:“治胀必补中行湿,兼以消积,更断盐酱。”张景岳则提出了“治胀当辨虚实”的方法。历代医家的大量理论和实践为后世研究本病提供了深厚的基础。

鲁迅父亲的病中 名医 陈莲河的行医态度

许多人生病之后,找中医治疗无效,于是大骂中医骗人。鲁迅就是一个典型的例子。他的父亲叫周伯宜,生于1861年,卒于1896年,享年35岁。由于鲁迅的祖父周介孚犯罪潜逃,因此其父周伯宜被清朝官府抓进监狱顶罪;后来,祖父周介孚到官府自首,于是父亲周伯宜被放归。由于大量使钱行贿官府,于是祖父周介孚也被放归。

从此,鲁迅的家庭败落,其营养状况可想而知。据说,其父周伯宜从监狱放归之后,变得喜怒无常、酗酒、吸鸦片,无缘无故就会把妻子端来的饭菜摔出窗外,脸色也是非常阴沉。你想,如果一个人每天营养不良,又气恼,还酗酒、吸鸦片,那么能不得病吗?果然其父周伯宜病了,先是咳嗽,然后是咳血,还合并全身水肿。这是什么病呢?应当是肺结核。

然而当时不仅西医对于肺结核没有办法,即便是民间医生也没办法。有人说,找太医看嘛,不行啊,周伯宜不是官员,他没有资格到当地的官医局挂号。不过,即便是私下找太医看病,那么如此贫困的家庭,如何买牛蹄筋熬汤、去喝果汁呢?再说,一个酗酒、吸鸦片的人本来是不可救药的,何况又得了肺结核,还有营养不良性水肿。

于是其父周伯宜找名医陈莲河看病。说句良心话,中医让周伯宜多活了三年,已经是很不错了。

陈莲河何许人也?鲁迅笔下的陈莲河,就是江南名医何廉臣;鲁迅骂人向来都是直呼其名的,为什么此次不直接点名骂何廉臣呢?因为他所说的处方里,要其父周伯宜买:“蟋蟀一对,要用原配。”纯属虚构。

名医何廉臣,名炳元,字廉臣,号印岩处士;生于公元1861年,卒于公元1919,享年58岁。浙江绍兴人,家世业医。其祖父何秀山是伤寒名家,从小受家庭熏染有素,又跟随名医樊开周临证三年。行医之后深感学识不足,又出游访道,集思广益。西洋医学在中国传播之后,他广购西医学著作译本,悉心研习。20世纪初,周雷樵创办《医学报》,并发起组织中国医学会,何廉臣担任中国医学会副会长。其时,北洋政府排斥中医于正规教育系列之外,全国中医界奋起抗争,并组织“医药救亡请愿”,他与绍兴医界同仁一起全力支持。主要著述有《湿温时疫治疗法》等。晚年编纂《全国名医验案类编》,风行海内。何廉臣医学造诣颇深,热心中医教育事业,致力于中医文献整理,保存国粹,以振兴中医为己任。何廉臣何罪之有?

反过来,鲁迅到日本学过医,虽然没有从事临床工作,也应算是半个医生;然而他生于公元1881年,卒于1936年,享年只有55岁。他为什么英年早逝呢?

鲁迅的《父亲的病》的中心思想是什么?

*精钢战士* 9级 2008-12-12

《父亲的病》选自鲁迅的散文集【朝花夕拾】,最初发表于1926年11月10日【莽原】半月刊第一卷第二十一期。那时的鲁迅还小.

父亲被江湖庸医治死,一直是埋在鲁迅心中的痛苦。文章重点回忆儿时为父亲延医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。

在《朝花夕拾》里读到了青年的鲁迅有份深藏不露的志气。《父亲的病》里写到,在父亲因庸医愚昧而去世后,为避开那无聊的流言,也为了母亲,鲁迅毅然到陌生的他乡求学。在日本留学时,为了救国图存,毅然谢绝了藤野先生的极力挽留,又放弃自己的专业,孤独地投入艰难的文艺运动------虽然这一切在文中都只是轻描淡写,但是蕴藏在字里行间的那股无形的爱国热情,把每一位读者的心都点燃了,这是在许多作家作品中都找不到的感觉。难怪一位日本学者说:“纵使日本有一千个川端康成,也比不上中国,因为中国有位鲁迅。”

人生阅历的疏密、时代氛围的错落,造就了不同时代不同人的思想。过多的“斗士”形象的渲染,让人过多的感受到鲁迅的“冷峻”,就像最常见的那尊他的胸像。当我们忘记鲁迅身上的光环,或者忘记鲁迅,细细品读《朝花夕拾》,就会发现一个“冷峻”外的鲁迅。从而发现鲁迅内心深处的一片净土。正是在这片净土上,散发着鲁迅许多人性的灵光,使他的文章洋溢出浓浓暖意。

意义

父亲被江湖庸医治死,一直是埋在鲁迅心中的痛苦。文章重点回忆儿时为父亲延医治病的情景,描述了几位“名医”的行医态度、作风、开方等种种表现,揭示了这些人巫医不分、故弄玄虚、勒索钱财、草菅人命的实质。《父亲的病》读后感

《父亲的病》这篇文章十分生动地体现了当时旧社会庸医的无能,他们明明知道病已经没法治了还故意蒙骗,看似开的是神丹妙药,其实就是故弄玄虚,使用障眼法,对病是没有一点疗效,搞得家人东奔西走到头来还是白忙活一场,并且对治病只是忙于应付而草草了事,给人看病都只为的是那些身外之物——金钱。

落墨的部分是很令人惊诧的。“名医”居然对临之将死的人说“不要紧的”果不其然治死了人,却仍然提笔写下百元的药方为死人服下。荒唐!而那主人仍旧很客气地送他出门。鲁迅先生真的是很伟大。

接下来,就是“名医”用大量杂乱的药治了鲁迅前辈的父亲两年,没有医好,就介绍别人来医治。“名医”的形象如雕刻般越刻越深,为了保全名声不顾病人的死活。

可惜,第二位又是“名医”。依我看来,他满脑子装的不是学问,而是借口。尤其是最后一个,特别具有代表性。“医能医病,不能医命,对不对?”,好小子,又一个推卸责任的泥鳅,居然还有颜面问“对不对?”再看看他们用的药:河边的芦根、经霜三年的甘蔗、原配的一对蟋蟀、旧鼓皮制成的败鼓皮丸。看到这里,我已经快说不出话了。

作者从不正面写家道衰败的颓唐,仅从父亲口里说的虚虚的话,作者在左右奔波瞻前顾后的疲态,表面上是祥和安平,但心里却按捺不住,到篇尾,衍太太唆使作者大叫父亲,却遗留给作者的"最大的错处"。感人肺腑,又不乏暗中对衍太太这个自私多言使坏形象的嘲讽。 鲁迅先生似乎就是在呐喊着,对当时黑暗社会的不满、对美好生活的向往!而现实社会中这种现象也不少见。 对于社会上游荡、坑蒙拐骗的行为我们一定要抵制、禁止他们的发展,而且要从小懂得追求真理、学会看穿事物的本质、辨明是非。所以我们应该珍惜现在!

鲁迅对中医的态度

嘻哈

张功耀:1897年,浙江儒学保守派人士俞樾先生发表《废医论》,也最明确的提出了废除中医的主张。俞先生的这个“废医”(“废除中医”的简称,下同)主张,明显影响了曾经赴日留学的两位浙江后生。一位是余云岫,另一位就是鲁迅。前者~~~~~~后者赴日学习西医,回国后却以改造中国人的思想为己任,其中包括“废除中医”,代表作就是短篇小说《药》。(《告别中医中药》征求意见稿)

张功耀:鲁迅先生说:“中医不过是一种有意或无意的骗子”并不是恶意而可以的谩骂,而是确切的事实!(《告别中医中药》征求意见稿)

前言:中南大学的张功耀教授在他的一篇可谓见天动地的文章——《告别中医中药》中生成鲁迅先生对中医的态度是极为反对的。这与我所了解的鲁迅先生有些出入,于是我查阅鲁迅先生的众多文集和鲁迅先生的生平事迹,以求弄清鲁迅先生对中医的态度问题。我所认识的鲁迅先生刚开始之所以反对中医中药,甚至怀恨中医中药,主要原因有三。一是由于在鲁迅先生年幼时,自己的父亲被当地标榜为“名医”(中医)的手中误治而导致死亡。鲁迅先生可以说自幼年时便种下了仇视心理。鲁迅先生虽是文豪,是思想家,是革命家,但最初还是无法摆脱感情因素的困扰。张功耀在他的一篇《告别中医中药的文化意义》中曾经引用林语堂的话,说:中华民族是相信“情感真理”的民族,这我是赞同的。二是鲁迅先生后来去日本留学是所学的是西医学,他所接触并深入了解的便是与中医相对立的西医,可谓西医那种精细的思维已在鲁迅先生的脑中根深蒂固。第三便是鲁迅先生所生活的大的时代背景,社会背景。以上三种原因无论放在何人生都不免要对中医产生敌视心理,但后来鲁迅先生还是用科学的,认真的态度认识并了解中医。这些我都会在以下文字中写出。

鲁迅先生之所以反对中医中药这与他的父亲被当地标榜的名医误治身亡时有根源性的关系的。在鲁迅先生《父亲的病》中写到自己请了两位中医治病。第一位名医用的药中有“经霜三年的甘蔗”,这当然是没有任何医学道理的,所以治了三年,鲁迅先生父亲的病毫无起色。于是,这位名医只得向鲁迅介绍了另一位中医中的所谓“高手”——何廉臣(实际上便是当时绍兴的中医陈莲河)。何廉臣用药则更为奇特,在这些奇特的,所谓的“中药”中,“最平常的是'蟋蟀一对’,旁边小字道:'要原配,即本在一窠中者’”。虽用奇药,但鲁迅父亲的病还是仍无起色,甚至到了药都灌不下去的地步。无奈之下,名医何廉臣只好一推六二五,说:“我想,可以请人看一看,可有什么冤孽…… ”可以想象,鲁迅先生对当时中医的不满,甚至愤恨。正如他所说:“我很爱我的父亲”。爱越深,恨亦越深,由父亲去世之后(1897年),鲁迅先生就对中医中药种下了不信任,甚至敌视的种子。

由于自己的父亲死于中医的误治,再加上他自己发现国家富强,摆脱愚昧的封建社会,要像日本一样学习西方医学。所以,鲁迅先生于1904—1906年间与日本仙台系统的学习西医,虽中途退学,但西医这种精确的微观医学已在鲁迅先生的头脑中根深蒂固。西方医学的理论体系与中医的理论体系可以说毫不相同,甚至说是两种不同的思维方式。中医著名中医界的专家邓铁涛老先生讲过一段非常精辟的话,他说:“……西医是微观医学,从细胞到分子,基因……越来越细。中医的理论与之相反,是宏观医学,把人(病人)放在天地之间去观察,去研究……”(出自《哲眼看中医》)。所以,鲁迅先生的头脑由于感情的因素,由于西医理论知识的排斥已很难融进中医了。

更加上鲁迅先生所处的大的时代背景,是鲁迅先生从心理上更加敌视中医。1919年,全国掀起了一场轰轰烈烈的反对愚昧落后专治等的新文化运动。可以说,这场具有深远影响的运动猛烈的冲击了愚昧的封建势力,而中医在当时被视为封建、迷信、巫术而备受打击。鲁迅先生作为当时五四新文化运动的伟大旗手,高举“德先生和赛先生”的旗帜,当然也对重要发起攻击,主张废除中医。

我一直都人任何一桩历史事件都必须还原到当时特定的历史背景,社会环境中去看待。只有这样,我们才能发掘出每一桩历史事件的真实面貌,人亦如此。

而正在此时,鲁迅先生写下了《药》这篇小说。鲁迅先生是于1919年4月25日完成这片月3000字的小说的。虽然五四运动还没有表面化,但是以慢慢拉开了序幕。鲁迅先生创作这篇小说的目的主要有二,一是严厉抨击当时封建、愚昧、迷信的思想对人民的束缚于摧残,二是当时鲁迅先生确实对中医中药产生了敌视心理。主要的原因则是第一个,于是鲁迅先生于4月25日夜里将这篇小说完成。,以表示对封建势力的不满于人民愚昧无知的极大同情。

鲁迅先生还曾经在《呐喊》的《自序》中说过“我还记得先前医生的议论和方药,和现代所知道得比较起来,便渐渐的发觉中医不过是一种有意或无意的骗子。”这段文字写于1922年12月3日,此时,全国新文化运动正猛烈的开展。鲁迅先生想到了自己的父亲由庸医误治而亡,感到自己好像被中医骗了。

其实,中医并未欺骗鲁迅先生,而是但是愚昧封建的社会思想模式欺骗了鲁迅先生。不可否认,中医从封建社会中走来,身上不可避免的被封建愚昧的人们无情的扣上很多迷信的愚昧思想。其实,鲁迅先生反对的是中医药身上沾有的愚昧的东西和中医身上迷信的思想,20世纪初的几年当中中医与愚昧、迷信、封建被人们缚于一身,于是中医便遭到了强烈的攻击,而此时,鲁迅先生也在抨击者之列。

所以说,鲁迅先生敌视中医中药主要原因,一是由于自己的父亲被炒为“名医”的庸医误治而亡,心中留有一股仇视中医的念头。二是鲁迅先生曾经在日本留学,系统的学习过西医。西医的那种系统、精确的医学思维已经在脑中根深蒂固,很难再改变。三是与当时激进的思想有莫大关系。鲁迅先生引领着新文化运动不断地向大处发展,而这种发展的结果也使鲁迅先生的思想更加激进,使他更加大力度的,无情的抨击愚昧的封建制度。而此时,中医中药也由于被众多留过学,了解西方科技,西方医学的人们视为封建势力的残余物,愚昧可笑的巫术而倍受打击。

但是人的思想是会随着历史背景,社会环境与自己认识而发生改变的。鲁迅先生对中医中药的改变则体现在《鲁迅全集·日记十二[一九二三年]》中。

鲁迅先生在《鲁迅全集·日记十二[一九二三年]》中曾有过这样的纪录:“五月二十七日晴 ……往直立书局买《铜人针灸腧穴图经》一部二本……”这表明鲁迅先生在1923年便改变了对中医敌视的态度,他已经重新认识并了解红衣,鲁迅先生开始研读中医的针灸图经,这便是有力的佐证。

鲁迅先生不仅购买医术,而且还修补医术。这在《鲁迅全集·日记十六[一九二七年]》中便有记载。鲁迅先生在日记中写道:“四月二十四日星期。晴。……下午阅旧书肆,买书六种共六十三本,计泉十六元。……”根据1927年日记后面的书账所记,这六本书分别是《寰宇访碑录校勘记》、《十三经及群书札》、《巢氏病源候论》、《奥与》、《白门新柳记》、《南著书院丛书》。其中的《巢氏病源候论》又名《巢氏诸病源候论》,这本书是中国古代医学史上第一部论述病源证候学的专著,在我国古代医学史上占有十分重要的地位。

而鲁迅先生亲自修补医书则也是在1927年的日记中体现出来的。据《鲁迅全集日记十六[一九二七年]》中记载:“八月二日昙。……买《六醴斋医术》一部二十二本,三元五角。……。十二日,昙,午后晴。……下午修补《六醴斋医书》。……十七日晴。……下午修补《六醴斋医书》讫。……”

鲁迅先生购买并亲自修补的《六醴斋医书》乃分为十种。分别是《褚氏宜方》、《肘后备急方》、《元和纪用经》、《苏沈良方》、《加减灵秘十八方》、《韩氏医通》、《痘诊传心录》、《慎柔五书》。这是本书包含的医学内容可谓广大。鲁迅先生不仅阅读,还要亲自修补,可见对这几本书的极大重视。

鲁迅先生在《朝花夕拾》的一篇文章还曾用一段文字:“但他一出台就须打一百零八个喷嚏,同时也放一百零八个屁,这才自述他的履历。可惜我记不清了。其中有一段大概是这样:

'……

大王出了牌票,叫我去拿隔壁的癞子。

问了起来呢,原来是我堂房的阿侄。

生的是什么病?伤寒,还是痢疾。

看的是什么郎中?下方桥的陈念义la儿子。

开的是怎样的药方?附子,肉桂,外加牛膝。

第一煎吃下去,冷汗发出。

第二煎吃下去,两腿笔直。

我道nga阿嫂哭的悲伤,暂放他还阳半刻。

大王道我是得钱买放,就将我捆打四十!’

……陈念一是越中名医,……可是一到他的令郎,似乎便不太高明了。”

这篇文章是鲁迅先生于1926年6月23日写下的,这段文字虽没有明确指出对中医中药的不满,但从“似乎便不太高明了”这句可以看出,鲁迅先生对当时冒充名医的假朗中的不满和讥讽。这里有必要介绍一下陈念义。陈念义是清代嘉庆代光年间绍兴的名医。在叶腾骧《证谛山人杂志》卷五中所记载:“陈念二者,山阴方桥人,偶忘其名字。世业医,称为妙手,远近就医者不绝。”此中陈年二者,即使绍兴名医陈念义。鲁迅先生称“陈念义是越中的名医”,而对陈念义的儿子却不以为然。这里予以的深刻含义应该是:中医本是可以治病救人的,但一代一代传下来,子孙们学艺不精,中医倒成了杀人的职业。

由以上从《鲁迅全集日记》和《朝花夕拾》中的几段文字都可以看出鲁迅与1926年便已放下了对中医中药的不满。鲁迅先生毕竟是文豪,是思想家,是革命者,他知道用理性的眼光来看待任何问题,知道不能感情用事。于是,鲁迅先生了解并接受了中医药。

其早在1912年,鲁迅先生就曾向世人表露过自己并不敌视中药了,在《鲁迅全集·日记·壬子日记[一九一二年]》中鲁迅先生曾经写道:“十一月十三日,午后商契衡来。下午腹痛,造姜汁饮服之。”虽然这一碗姜汁没有至于鲁迅先生的腹痛,但其亲身行动却表示他在1912年始便不是极力反对中医中药的一分子了。鲁迅先生对姜汁的钟爱可以说在1935年12月所作的一篇小说《采薇》(后收录于《故事新编》)中有再度体现。在这篇文章中,鲁迅先生曾有过对姜汤的描述,这虽然不是全文的重点,但从侧面考虑,即可发现鲁迅先生对姜汤的独爱之处。

“……就劝他仍就喝下去,可以暖暖味。……

'这怎么办好呢?还是八年陈的老姜熬的呀。……’

……边说自己也正在胃气痛,统统喝掉了,眼周通红的,恭敬的夸赞了姜汤的力量……”

这段文字出自于《采薇》这篇小说,由此不仅可以看出鲁迅先生对姜这味中药的喜爱,而且文中还出现了一个中医的专用名词“胃气”,可能是鲁迅先生对中医理论了解不深的缘故,他在文中写的是“胃气痛”,这虽然不是中医的专用名词,但“胃气”一词则是中医的专用名词无疑。恐怕这不会是鲁迅先生自造的一词吧,说明鲁迅1935年之前便研读过中医书籍了。

可能有人会从鲁迅先生的小说《理水》中找出些文字提出反驳。《理水》这篇小说是鲁迅先生于1935年11月完成的。其中有一段这样写道:“'况且’,别以为研究《神农本草》的学者抢着说,'榆叶里面是含有维他命w的;海苔里有碘质。可医瘰疬病,两样都极合于卫生’。”鲁迅先生在这里搬出“《神农本草》的学者”其实并不是对中医中药的攻击,而是对当时一些学者无知的讥讽。众所周知,维生素中至今也没有发现维他命w,而缺乏碘质所导致的甲状腺肿大(俗称大脖子病)在中医病名中叫“瘿”,而并非“瘰疬”。很显然,鲁迅先生这段文字中既有西医内容又包含中医内容,何以说鲁迅先生讽刺中医呢?若是讽刺中医,那么连鲁迅先生一直都深信不疑的西医都给刺伤了。所以说,这段文字只是讽刺当时一些所谓学者的无知妄说罢了。

所以,鲁迅先生并不是一直都极力反对中医中药的一分子。我们不可以仅凭鲁迅先生的一句话就武断的判定鲁迅先生对中医的态度,必须全面考虑的各种问题,才能作出判定。

TOP

鲁迅在《南腔北调--经验》一文提到:“古人所传授下来的经验,有些实在是极可宝贵的,因为它曾经费去许多牺牲,而留 给后人很大的益处。 偶然翻翻《本草纲目》〔2〕,不禁想起了这一点。这一部书,是很普通的书,但 里面却含有丰富的宝藏。自然,捕风捉影的记载,也是在所不免的,然而大部分的药品 的功用,却由历久的经验,这才能够知道到这程度,而尤其惊人的是关于毒药的叙述。 我们一向喜欢恭维古圣人,以为药物是由一个神农皇帝独自尝出来的,他曾经一天遇到 过七十二毒,〔3〕但都有解法,没有毒死。这种传说,现在不能主宰人心了。人们大 抵已经知道一切文物,都是历来的无名氏所逐渐的造成。建筑,烹饪,渔猎,耕种,无 不如此;医药也如此。这么一想,这事情可就大起来了:大约古人一有病,最初只好这 样尝一点,那样尝一点,吃了毒的就死,吃了不相干的就无效,有的竟吃到了对证的就 好起来,于是知道这是对于某一种病痛的药。这样地累积下去,乃有草创的纪录,后来 渐成为庞大的书,如《本草纲目》就是。”

这就是鲁迅的见解,这里也可作为鲁迅并不全盘否定中国传统文明的证据。

鲁迅父亲的病

鲁迅父亲的病没有医好怎么可全怪医生?要知道那时侯鲁迅只有10多岁吧?其时又没有学过中医,对中医一无所知,他写的文章由于“怕也很夹带些切肤之痛的自己的私怨”所以攻击中医,实在是……请看《越医汇讲》里的文章,可以窥见其父之病何以不能治愈:

32.谈鲁迅“父亲的病”

读《鲁迅在绍兴》《浙江文艺出版社),《鲁迅笔下的绍兴风

情》(浙江教育出版让),《鲁迅在绍兴踪迹掇拾》(杭州大学出版

计)及《鲁迅散文选集》(百花文艺出版社)中有关鲁迅父亲周伯

宜的病的情况,结合中西医知识,谈鲁迅“父亲的病”。

鲁迅的父亲周伯宜于1893年冬―病不起至1895年秋冬病势

日加严重,直至1896年10月12日(农历9月6日)去世,终年

三十七岁,中道夭亡,他到底死于什么病?根据分析主要死于肝

硬化(肝癌?)、俗称膨胀病,中医称单腹胀。

病因

一郁怒成积:1893年秋鲁迅祖父周介手科场贿赂案

发,其父周伯宜在杭州乡试,与案情有涉,故被拘捕审讯,又革

去秀才,在精神上蒙受沉重打击,忧郁恼怒,肝失疏泄.失其条

达,日久郁怒成积。

二酒精中毒:忧虑无处发泄,借酒浇愁,酒

后常甩筷扔碗,大怒伤肝,酒精对肝脏损害更大,日久肝郁血液。

周伯宜爱用水果作下酒物,鲁迅常―广街买鸭梨、苹果、花红之类

给父亲F酒;根据绍兴人饮洒习惯,凡用水果作厂酒物者多饮的

是白酒(烧酒),白酒含酒精浓度大,因此对肝脏损害更为严重,

而其父在生病期间照样喝酒.从不禁总.故造成病况每下。

症状

一,口吐狂血:周伯宜最初病象是突然口吐狂血,鲁

迅母亲用墨汁止血毫无效验。其实,这是呕血,血从胃中涌出,由

于肝硬化,门脉高压造成胃底静脉曲张,郁怒或酒的刺激,而致

胃底血管破裂则口吐狂血,这时用墨汁止血,是杯水车薪,无济

于事,只有请医生急救止血。

二,全身浮肿:吐血量大,造成贫

血,肝病日久也可致贫血,血浆浓度低可出现水肿;更主要的是

门脉高压,下腔静脉受阻,造成下肢浮肿,后逐渐加重,漫肿到

小腿,终于到了胸腔,连呼吸也感到困难,用他父亲感受说,好

象一匹小布紧裹身体一样难受。

三疼痛不止:肝硬化日久不愈,可

致肝癌,从发病急骡和发病年令,有可能到晚期伴发为肝癌;再

加严重腹水也可造成全身胀急疼痛,由于疼痛不止,有人劝他服

鸦片救急,渐渐地有些非此不能止痛了。

治疗

有冯医生用生姜、竹叶;有姚医生用芦根、甘蔗(经

霜三年);有何医生用蟋释(一定要原配吗?)、平地木及败鼓皮九等,皆

为肝病用药。生姜、竹叶化气利湿,芦根、甘蔗养阴利湿,平地

木养血平肝,蟋释利水消肿,败鼓皮丸专疗膨胀。因此在治疗用

药上是切合病机,对症下药,没有失误。

死因

膨胀病本是难治之症,即“风、痨、膨、脆”为内科

四大证;膨胀一证,索来棘手,有谚云“神仙难医膨胀病”就是

这个意思。二是当时医疗条件限制,因此最后成为不治之证而病

故。鲁迅由于对父亲的死”伯也很抉带些切肤之痛的自己的私

怨”(鲁迅语)。故在《父亲的病》一文中用辛辣嘲讽尖酸刻簿的

词句,鞭挞曾为他父治病的越中名医何廉臣,并将其名倒过来以

“陈莲何”谐音进行无情刻划,这无疑是鲁迅的一个过失。

病重不避酒,神仙也难医。年少无知,却怪医生。不是小人,却是何故?

自从他的文章被选为中学教材以来,大江南北,广为传播,对于中医的现状,此人有一份功劳也。!!!!!!

补充:

1)牛皮 本草纲目云 :主治水气浮肿、小便涩少。以皮蒸熟,切入鼓汁食之。

2)其年何廉臣35岁(1861年----1929年)

鲁迅也很信中医

鲁迅在早期作品如《呐喊·自序》和《父亲的病》中,对中医多有批评。以前有人据此认为,鲁迅完全否定中医中药,这个看法并不恰当。

因为鲁迅在这两篇文章中着重批评的,是某些中医的封建迷信思想和乘人之危敲竹杠的不良作风。例如,给他父亲看病的那个中医所开的药方,做药引的“蟋蟀一对”,注明“要原配,即本在一窠中者”“似乎昆虫也要贞节,续弦或再醮,连做药资格也丧失了。”但在1926年的《马上日记》中,也批评了某些西医,说“西方的医学中国还未萌芽,便已近于腐败。我虽然只相信西医,近来也颇有望而却步了。”接着又说:“这是人的问题。做事不切实,便什么都可疑。”可见他的“望而却步”,是指那些“做事不切实”的西医而言,也并非一概而论。《马上日记》还记载了一件事:一位朋友送他两包柿霜糖,他听说嘴角上生疮,用此糖一搽便会好,就想储存备用,可见他很相信,而这分明是中医的偏方。

鲁迅先生在后期作品如《经验》中,对中医中药有这样一段论述:“人们大抵已经知道一切文物,都是历来的无名氏所逐渐造成。建筑、烹饪、渔猎、耕种,无不如此,医药也如此。……大约古人一有病,最初只好这样尝一点,那样尝一点,吃了毒的就死,吃了不相干的就无效,有的竟吃到了对症的就好起来,于是知道这是对于某一种病痛的药。这样地累积下去,乃有草创的纪录,后来渐成为庞大的书,如《本草纲目》就是。”又说《本草纲目》“这一部书,是很普通的书,但里面却含有丰富的宝藏。”许广平在一篇回忆录中说,鲁迅在居住上海的最后十年中,常和周建人谈到《本草纲目》或其他中医用草药治急病见效的实例,并亲自向朋友介绍用《验方新编》上的中药方治病,又说他年轻时曾生过“抱腰龙”的病,也是在乡间用草药治好的,可惜忘记了药名。他常对一些效果很好的中医验方因年久失传而湮没无闻深表惋惜,希望有人加以科学整理。可见鲁迅不但在理论上认识中医中药之可贵,在实际生活中也这样相信的。

曾有一位读者写信问许广平:为什么鲁迅在《呐喊·自序》中对待中医中药的态度和《南腔北调集·经验》一文中的态度有很大的不同?许广平答:前一篇文章写于1922年,那时鲁迅还只是一个民主革命者;而后一篇写于1933年,鲁迅已经成为一个马克思主义者,所以得出来的结论也比以前更深刻更全面了。

(王丽)

《健康时报》 (2001年05月10日第十版)

驳“鲁迅反中医说”

俺这个人是个比较传统的、没什么本事,是一个纯粹的中国农民,读书不多,墨水喝的少,码字儿的水平更烂,常被人骂做不学务术自然也不奇怪。但俺却知道一点,那就是万事都要遵循一个“理”字,讲理不分学问深浅!昨天看了大学问家“食物链最底层”的一篇文章《对鲁迅说“不”----(强烈推荐)》,一激动在下面评论了几句被他骂做“不学务术”,并告诉俺以后不要看鲁迅的文章了!俺真的好害怕。但俺知道自己水平凹,所以也没说什么。但俺还是觉得鲁迅先生冤!

那位学者在文中提到大先生的“七宗罪”,其中一宗是“鲁迅反中医”!

每当有人要那位学者拿出其反对鲁迅的理由时,他总是跟人说,“去看《鲁迅全集》”,好像只有他看过《鲁迅全集》一样,不可否认,在《鲁迅全集》里大先生给人的印象确实好像是反中医的,但前提是你没好好看,或没脑子。退一步讲既然先生说过反中医的话,但在当时反中医的阵营里也只是一个微不足道的小角色,只是中共建国后地位骤然显赫,尊为圣人,文章列入教科书,三尺小儿无不受其影响,所以广为人知。其实废禁中医的领袖人物是余云岫。他曾著有大量反对中医的著作,与反对者论战数十年,且主持策划1929年民国政府通过“废止中医以扫除医事卫生之障碍案”,至今主张废止中医者,其观点无不出于余氏,而且还多不及其精详。20世纪20年代,鲁迅先生在《'呐喊’自序》、《父亲的病》等文章里,通过切身的感受和比较,对当时少数中医的医道和医风作了尖锐的抨击,甚至说“中医不过是一种有意的或无意的骗子”。从而给人一个深刻的印象,鲁迅先生是反对中医的。

但如果认真阅读和分析鲁迅的言论,就会发现他当年对中医的批判和余云岫们从根本上否定中医是不一样的。首先从时代背景来看,鲁迅从反封建的原则立场出发,对旧的传统文化思想体系给予全面彻底的批判和否定,凡医巫不分、割股疗亲以及种种歪理邪说都在扫荡之列,批判的锋芒直指中医学里的糟粕。其次,鲁迅少年时代为了救治父亲的病,有四年多时间几乎每天出入于当铺和药店,从一倍于身高的柜台外送上衣服和首饰去,在侮蔑里接了钱,再到同样高的柜台上给久病的父亲买药。而最后,他父亲终于因病情日重一日而亡故了。在鲁迅看来,在此期间他所请的两位中医都是名医,诊金很高,态度很傲,用的药是“败鼓皮丸”之类,开的药引有“原配的蟋蟀一对”等等,治不好了就推给别人,或者推给鬼魂“冤愆”,鲁迅对此十分反感。凭心而论,鲁迅对这些具体问题批评的都是对的,点到了某些中医的痛处,当然也难免有些偏颇。后来鲁迅坦诚地说:“其中大半是因为他们耽误了我的父亲的病的缘故罢,但怕也很夹带些切肤之痛的自己的私怨”(《坟"从胡须说到牙齿》)。由此看来,鲁迅并不是在反对中医,而是批判庸医。只是响箭过处,不小心击中了医林中的几片黄叶而已。鲁迅后来对《本草纲目》和民间医药的评价(《二心集"经验》),公允而且深刻,就足以证明这一点。

我们再来翻一翻周海婴先生写的《鲁迅与我七十年》,我们可以通过此书,通过大先生其亲子之亲历,来看看鲁迅先生对待中医的态度。海婴先生在书中回忆说:“母亲(许广平)当时因过度劳累,白带颇多,西医让用冲洗方法,没有见效。她遂买'乌鸡白凤丸’服了,见效很快,连西医也感到吃惊。这种中药丸,后来父母亲还介绍给萧红服用,因她也是体弱劳累,生活不安定,以至患了妇女的月经不调症,结果也治愈了。”海婴据此评论说:“曾有人著文,说鲁迅反对中药,更不信中医,实际似乎并不如此。”书中海婴先生还提到,他幼年患严重哮喘,各种药都不灵。经人介绍,鲁迅在脸盆内用开水调芥末二两,浸入一条毛巾。然后将毛巾拧干,热敷于患儿背部,疗效大好。这显然是一种民间的中医疗法。鲁迅亲自操作,屡试不爽,这也应该说是大先生对中医中药的一种态度吧!

就写到这里吧,俺水平凹,“没有驾驭长篇小说的能力”,这也是那位大学问家给鲁迅先生定的第七宗罪,能与大先生犯一样的“罪”,俺真高兴!——有时间,俺会接着写……

鲁迅父亲之死--兼论鲁迅为什么骂中医

(2007-07-10 22:14:42) 转载▼

标签: 鲁迅

中医

肝硬化

腹水

吐血

鲁迅父亲之死――兼论鲁迅为什么骂中医。

鲁迅为什么说“中医都是有意无意的骗子”,鲁迅为什么赴日本留学学习西医,以及鲁迅至死相信西医不用中药,其主要原因就是鲁迅的父亲死在中医手里。

鲁迅的父亲周伯宜于1893年冬―病不起至1895年秋冬病势日加严重,直至1896年10月12日(农历9月6日)去世,终年三十七岁,中道夭亡,他到底死于什么病?根据分析主要死于肝硬化(肝癌?)、俗称膨胀病,中医称单腹胀。期间邀请中医治疗。

事后,鲁迅非但不感谢中医延长了他父亲的寿命,减轻了他的痛苦,反而尽尖酸刻薄之能事,讽刺挖苦攻击中医。这种类似于今天医闹的做法,确实诋毁了中医,流毒至今。其实也害了鲁迅他自己。这是后话。100多年后江南才子大富豪陈逸飞因为同样的病死在上海最现代化的医院里面,我没听见有人说过西医一句不是,大家都认为他得了该死的病。

殖民地的思维已经深深印在奴才们的骨子里,只要是中医治好的病,都是个案,不具备统计学意义。只要是服用中药出现了问题,那就不是个案,就要借此摧毁中医学体系。何祚庥那个老混蛋,自称是百分之百的马列主义者,现在又在借某明星之死攻击中医,这又是现代鲁迅的翻版。没关系,恶人自有恶人磨。祝愿反中医人士和鲁迅、梁启超一样,宁要科学的草,不要中医的苗。身体力行,死得其所!

下面根据史料,分析一下鲁迅父亲的发病治疗经过,功过得失,自在其中。

病因

一郁怒成积:1893年秋鲁迅祖父周介孚科场贿赂案发,鲁迅的父亲周伯宜在杭州乡试,与案情有涉,故被拘捕审讯,又革去秀才,在精神上蒙受沉重打击,忧郁恼怒,肝失疏泄.失其条达,日久郁怒成积。

二酒精中毒:忧愁无处发泄,借酒浇愁,酒后常甩筷扔碗,大怒伤肝,酒精对肝脏损害更大,日久肝郁血液。周伯宜爱用水果作下酒物,鲁迅常去上街买鸭梨、苹果、花红之类给父亲下酒;根据绍兴人饮洒习惯,凡用水果作厂酒物者多饮的是白酒(烧酒),白酒含酒精浓度大,因此对肝脏损害更为严重,而其父在生病期间照样喝酒.从不忌口.故造成病况每下。

症状

一,牙龈出血。鲁迅还在一篇叫做《从胡须说到牙齿》的文中讲到自己"牙齿也很坏,……终于牙龈上出血了,无法收拾,"并说"这是我的父录赏给我的一份遗产。因为他的牙齿也很坏。"由此猜测鲁迅父亲也有牙龈出血症状,此亦是肝硬化的常见临床表现之一,兴许他的肝硬化尚伴有"脾功能亢进"的病况,也说不准。中医认为是肝火克脾,是酒毒的表现。

二,口吐鲜血:周伯宜由最初的慢性牙龈渗血逐渐发展到了突然大口吐血,当时鲁迅母亲用墨汁止血毫无效验。对于创伤出血,用草木灰和墨汁都能有效的止血。而鲁迅父亲是在呕血,血从胃中涌出。由于肝硬化,门脉高压造成胃底静脉曲张,郁怒或酒的刺激,而致胃底血管破裂所致。这时用墨汁止血,根本无济于事,只有请医生急救结扎血管止血,但也只能缓解一时。有的病人会因食道静脉破裂,吐血而死。

三,浮肿腹水:吐血量大,造成贫血,血浆浓度低可出现水肿;更主要的是门脉高压,下腔静脉受阻,造成下肢浮肿,后逐渐加重,腹水压迫,漫肿到了胸腔,连呼吸也感到困难,用他父亲感受说,好象一匹小布紧裹身体一样难受。有的肝硬化腹水病人会出现肚脐膨出,医学上叫做脐疝。

四,疼痛不止:肝硬化日久不愈,可致肝癌,肝硬化本身加上严重腹水也可造成剧烈难以忍受的疼痛。由于疼痛不止,起初他服鸦片救急,渐渐地有些非此不能止痛了。这已经是毒品依赖。

治疗

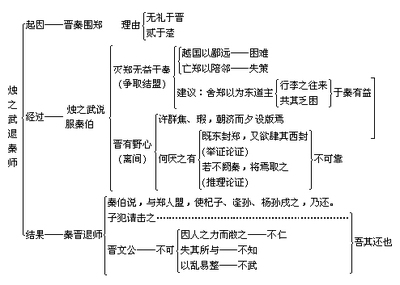

当时在鲁迅居住的绍兴城里,一位颇有名望的中医隔日一次为他父亲诊治水肿,维持患者生命长达两年。随着疾病的发展,加之患者依然酗酒,病情逐日加重,令人担忧。鲁迅在《父亲的病》中写道:"父亲的水肿是逐日利害,将要不能起床"。有一天那名医来诊,问过征状,自感江郎才尽,便极诚恳地说自己所有的学问都用尽了,再也无计可施,遂荐本领又胜一筹的何廉臣来高治。

这位何廉臣先生当时在医界是位颇有影响的人物。他对鲁迅父亲的治疗,常常开有奇特的药引子,如同巢的蟋蟀一对、结了子的平地木十株以及经霜三年的甘蔗等。鲁迅曾不以为然,因之小视,进行过讽刺,这是后话。但从医学讲无论如何,这前两味均是目前治疗腹水的良药。蟋蟀利尿消肿作用明显,尤适用于体弱气虚者水肿,有攻补兼施之妙;平地木主产于华东,是"生在山中树下的一种小树,能结红子如小珊瑚的,普通都称为'佛老大"',有清热利水、活血退黄功能。如今已广泛应用于肝病临床。陈先生即何廉臣,也确是当时名医,虽治疗偏于古怪,但用药相信不会没有道理。

何廉臣在用汤药的同时,有一种特别的丸药--即败鼓皮丸。这药丸"就是用打破的鼓皮做成;水肿一名臌胀……。"从鲁迅的这些记述中,父亲得病是"臌胀"无疑。臌胀病名,中医专有,多因情志郁结,饮酒过多,或感染虫毒以及黄疸积聚而发病,现代医学肝硬化、腹腔内肿瘤、结核性腹膜炎等形成的水钟,均属于"臌胀"范围。

那种神奇的"败鼓皮丸"服用了一百余:天,"有什么用呢?依然打不破水肿,父亲终于躺在床上喘气了。" 鲁迅笔下除反复写了父亲的水肿外,气喘也多次提及:"父亲的喘气颇长久,连我也听得很吃力,然而谁也不能帮助他";又在另一篇题叫《自言自语》的文中说:"我的父亲躺在床上,喘着气,脸上很瘦很黄,我有点怕看他了"。儿子因父亲的病而恐惧,又无可奈何。这种气喘,概为大量腹水,使膈肌抬高致呼吸困难所致,"喘气颇长久",是由于长期利水低钾而致的代谢性碱中毒的呼吸浅慢,属于中医的呼多吸少,肾不纳气。父亲气虚至重,连说话也觉不支,试看鲁迅对父亲的描述:"什么呢?……不要嚷……不……他低低地说,又较急地喘着气,好一会,这才复了原状,平静下去了。"由于二、三年的病苦缠绕,父亲很想平静一下子的,但却总显得烦躁易怒,合乎肝病易怒之特点。

末了,何廉臣先生治疗,"仍旧泰然地开了一和方,但已经置败鼓皮丸不用,药引也不很神奇了,所以只消半天药就煎好,灌下去,却从口角上回了出来。"这说明父亲的腹水病已极其顽固深重,肝病导致的脾胃失职,已不能受纳水谷,后天不养,若非紧急"实脾"无以保全。

综上病因病史、临床表现和治疗预后情况,我们可以初步诊断鲁迅的父亲所患为(酒精性)肝硬化腹水--臌胀,

死因

膨胀病本是难治之症,即“风、痨、膨、脆”为内科四大证;膨胀一证,索来棘手,有谚云“神仙难医膨胀病”就是这个意思。二是即便在今天的医疗下,也将最后成为成为不治之证而病故。鲁迅由于对父亲的死“其中大半是因为他们耽误了我的父亲的病的缘故罢,但怕也怕也很抉带些切肤之痛的自己的私怨” ”(《坟·从胡须说到牙齿》

病重不避酒,神仙也难医。年少无知,却怪医生。不反省其父酗酒伤肝,反而怪怨中医耽误,请问即便在今天对已经肝硬化的病人,如何治疗才叫不耽误。鲁迅的人品之低劣,可见一斑。

补充:

1)牛皮本草纲目云:主治水气浮肿、小便涩少。以皮蒸熟,切入鼓汁食之。

2)其年何廉臣35岁(1861年----1929年)

爱华网

爱华网