研究会概况

本会要闻

寻根天地

综合版块

电子期刊

交流论坛

联系我们

在线留言

会员中心

总会文件

栏目导航

返回首页

谱系大观

寻亲信息

族务礼仪

学术研究

历代官制

古今地名

浏览排行

中国古今地名对照表

十万工农下吉安 千年爵誉耀中华

江西省的由来及地域变迁

高 城 村 卫 国 古 都 怀 古

广东省的由来及地域变迁

山东省的由来及地域变迁

河北省的由来及地域变迁

福建省的由来及地域变迁

联系我们

中华康氏文化研究会

地址:河南省南阳市长江路779号

电话:0377-63117878

邮箱:kswhyjh@126.com

QQ:1465588485 2404165663

当前位置:首页>寻根天地>古今地名>

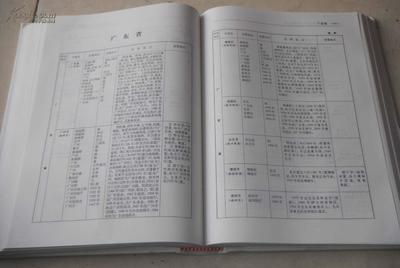

中国古今地名对照表

浏览:1537 次 作者:admin 日期:2011-05-25 09:06

在康氏文化研究中往往会遇到一些古地名,现予以公布古今地名对照,以便大家查阅(仅公布有分会的地区)

广东省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

深圳市(福田区)

深圳市

深圳特区

1979年

1980年

1979年由宝安县析设市(地级)。1980年辟为经济特区。1992年宝安县撤销并入。为中国著名的经济特区城市。

梅州市(梅江区)

程乡县

敬州

梅州

梅州路

梅州

嘉应直隶州

嘉应府

嘉应州

梅州

梅县

梅州市

梅县市

梅州市

南朝齐

五代南汉

北宋

元

元

清

清

清

清末

1912年

1978年

1983年

1988年

南朝齐置程乡县,治今梅州市。五代南汉置敬州,治程乡县(今市)。北宋开宝四年(971年)改梅州,熙宁六年(1073年)废,元丰五年(1082年)复置。南宋绍兴六年(1136年)废,十四年复置。元至元十六年(1279年)升梅州路,二十三年复降梅州。明洪武二年(1369年)废。清雍正十一年(1733年)置嘉应直隶州,嘉庆十二年(1807年)升嘉应府,十七年复降嘉应州。宣统三年(1911年)改梅州。1912年废州改梅县。1978年析梅县城区置梅州市(县级)。1983年与梅县合置梅县市。1988年又分置梅州市和梅县,梅州市升设地级市。

云浮市(云城区)

东安县

云浮县

云浮市

明

1914年

1992年

明万历五年(1577年)置东安县,治今市。1914年改云浮县。1959年撤销,1961年复置。1992年改设云浮市(地级)。

永顺县—唐武德四年(621年)置,治今云浮市东南。北宋开宝五年(972年)废。

汕头市(金平区)

汕头讯

汕头市政厅

汕头市

汕头特区

清

1921年

1930年

1981年

清康熙八年(1669年)设汕头讯,始有汕头之称。1921年设汕头市政厅,1930年正式设市。1975年升设地级市。1981年辟设经济特区。

福建省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

莆田市(城厢区)

莆田县

兴化军

兴化路

兴化府

莆田县

莆田市

南朝陈

北宋

元

明

1913年

1983年

南朝陈光大二年(568年)置莆田县,治今市东南。旋废。隋开皇九年(589年)复置,十年又废。唐武德五年(622年)复置,迁治今市。北宋太平兴国八年(983年)为兴化军治。元至元十四年(1277年)升兴化路。明洪武元年(1368年)改兴化府。1913年废府存县。1983年由莆田县析设市(地级)。2002年莆田县撤销并入。

漳州市(芗城区)

漳州

漳浦郡

漳州

漳州路

漳州府

龙溪县

漳州市

唐

唐

唐

元

明、清

1913年

1950年

唐垂拱二年(686年)分泉州置漳州,治漳浦县(今云霄县,开元中迁治今漳浦县)。天宝元年(742年)改漳浦郡,乾元元年(758年)复为漳州。乾元二年迁治龙溪县(今漳州市),为漳州治。元为漳州路治,明、清为漳州府治。1913年废府存县(龙溪县)。1950年析龙溪县城区设漳州市(县级),1985年升设地级市。

厦门市(思明区)

厦门城

思明州

厦门厅

思明县

厦门市

明

清初

清

1912年

1933年

明洪武二十七年(1394年,一说洪武二十年)在同安县嘉禾屿(今厦门岛)筑城,号称厦门城。清初郑成功据此置思明州。清康熙二十五年(1686年)设厦门厅。1912年改思明县,1933年设厦门市(省辖)。1980年辟设经济特区。1996年同安县并入。

同安县—西晋太康三年(282年)置,治今厦门市同安区。西晋末废。五代闽复置,1996年并入厦门市。

南安市(溪美街道)

东安县

晋安县

南安县

南安市

三国吴

西晋

隋

1993年

三国吴永安三年(260年)置东安县,治今市东丰州镇。西晋太康三年(282年)改晋安县。隋开皇九年(589年)改南安县。1937年迁治今市。1993年改设南安市。

尤溪县(城关镇)

唐

唐开元二十九年(741年)置县,治今址。

永春县(桃城镇)

桃源县

永春县

永春直隶州

永春县

五代闽

五代晋

清

1913年

五代唐长兴四年(933年)闽升桃林场置桃源县,治今址。晋天福七年(942年)改名永春县。清雍正十二年(1734年)升永春直隶州,1913年废州复县。

惠安县

(螺城镇)

北宋

北宋太平兴国六年(981年)置县,治今址。

泉州市(丰泽区)

武荣州

泉州

清源郡

泉州

清源军

平海军

泉州

泉州路

泉宁府

泉州府

泉州市

唐

唐

唐

唐

五代汉

北宋

北宋

元

元

明

1950年

唐圣历二年(699年)置武荣州,治今市。三年废。久视元年(700年)复置。景云二年(711年)改泉州。天宝元年(742年)改清源郡,乾元元年(758年)复为泉州。五代汉乾祐二年(949年)改清源军,北宋乾德二年(964年)改平海军,太平兴国三年(978年)复名泉州。元至元十五年(1278年)升泉州路,大德二年(1298年)改泉宁府。1913年废府。1950年析晋江县城设泉州市(县级)。1985年升设地级市。泉州城区因古代环植刺桐,别名刺桐城,又因城形似鲤鱼,又名鲤城。

长汀县(汀州镇)

长汀县

汀州

汀州路

汀州府

长汀县

唐

唐

元

明

1913年

唐开元二十四年(736年)置长汀县,初置上汀村(今上杭县九州),旋迁东坊口(今县北大同乡),为汀州治。大历四年(769年)迁治今址。元至元十五年(1278年)升汀州路治,明洪武元年(1368年)为汀州府治。1913年废府存县。

新罗县—西晋置,治今长汀县东南。南朝宋废。

江西省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

上饶市(信州区)

信州

信州路

广信府

上饶县

上饶市

唐

元

元末

1912年

1950年

唐乾元元年(758年)置信州,治上饶县(今市西北)。元至元十四年(1277年)升为信州路,至正二十年(1360年)朱元璋改广信府。明洪武三年(1370年)迁治今市。1912年废府存县。1950年析上饶县城设上饶市(县级)。2000年升地级市。

奉新县(冯川镇)

新吴县

奉新县

东汉

五代南唐

东汉置新吴县,治今县西北。隋开皇九年(589年)废,唐武德五年(622年)复置。八年又废,永淳二年(683年)复置。神龙二年(706年)迁治今址。五代南唐昇元元年(937年)改名奉新县。

建昌县—东汉置,治今奉新县西。南朝宋废。

泰和县(澄江镇)

西昌县

安丰县

泰和县

太和县

太和州

泰和县

三国吴

隋

隋

唐

元

明

三国吴分庐陵县置西昌县,治今县西。隋开皇九年(589年)改安丰县,十一年改泰和县。唐武德八年(625年)改太和县,贞元三年(787年)迁治今址。元元贞元年(1295年)升太和州。明洪武二年(1369年)复改泰和县。

高昌县—东汉置,治今泰和县西北。南朝梁废。

乐安县(鳌溪县)

南宋

南宋绍兴十九年(1149年)置县,治今县北古塘,后迁治今址。

①新建县—三国吴置,治今乐安县北。隋开皇九年(589年)废

②安浦县—三国吴置,治今乐安县西南。隋开皇九年(589年)废。

③巴山县—南朝梁置,治今乐安县东北,为巴山郡治。隋开皇九年(589年)废。

崇义县(横水镇)

明

明正德十二年(1517年)置县,治今址。

遂川县(泉江镇)

龙泉场

龙泉县

泉江县

龙泉县

遂川县

五代南唐

五代周

北宋

南宋

1914年

五代南唐保大元年(943年)置龙泉场。周显德七年(960年)升龙泉县,治今县南。北宋明道三年(1034年)迁治今址。宣和三年(1121年)改泉江县,南宋绍兴初复为龙泉县。1914年改遂川县。

上犹县(东山镇)

上犹场

上犹县

南安县

永清县

上犹县

五代吴

五代南唐

南宋

元

元

五代吴析南康县地置上犹场。南唐保大十年(952年)升县,治今县城西。南宋绍兴间迁治今址。嘉定四年(1211年)改南安县,元至元十六年(1279年)改永清县,十七年复改上犹县。

会昌县(文武坝镇)

会昌县

会场军

会昌县

会昌州

会昌县

北宋

南宋

南宋

元

明

北宋太平兴国七年(982年)置会昌县,治今址。南宋绍定四年(1231年)升会昌军,咸淳五年(1269年)复为会昌县。元大德元年(1297年)升会昌州,明洪武二年(1369年)复降县。

永新县(禾川县)

永新县

永新州

永新县

三国吴

元

明

三国吴宝鼎二年(267年)置永新县,治今县西。隋开皇中废入泰和县,唐武德五年(622年)复置,八年又废。显庆四年(659年)复置,治今址。元元贞元年(1295年)升永新州,明洪武初复降县。

吉安县(敦厚镇)

庐陵县

高昌县

石阳县

庐陵县

吉安县

秦

东汉

南朝梁

隋

1914年

秦置庐陵县,治今泰和县西北。东汉兴平元年(194年)改高昌县。南朝梁并入石阳县。隋开皇十年(590年)改石阳县为庐陵县,治今吉水县北。唐永淳元年(682年)迁治今吉安市。隋至清先后为吉州、庐陵郡、吉州路、吉安路,吉安府治(参见“吉安市”)。1912年废府为庐陵县,1914年改吉安县。1979年迁治今址。

东昌县—三国吴分庐陵县置,治今吉安县东南。唐武德八年(625年)废。

于都县(贡江镇)

雩都县

南康郡

于都县

西汉

西晋

1957年

西汉置雩都县,治今县东北。西晋太康三年(282年)为南康郡治。南朝陈废,隋开皇九年(589年)复置。大业中迁治今址。唐武德初迁今县东南,贞观中复迁今址。1957年改于都县。

山东省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

德州市(德城区)

德州

平原郡

德州

平原郡

德州

德县

德州市

隋

隋

唐

唐

唐

1913年

1946年

隋开皇九年(589年)置德州,治安德县(今陵县)。大业初改平原郡。唐武德四年(621年)复为德州,天宝元年(742年)复名平原郡,乾元元年(758年)复名德州。明洪武七年(1374年)迁治今址。1913年改德县。1946年析置德州市(县级),1958年德县并入,1994年升设地级市。

广川县—隋开皇六年(586年)置,治今德州市东。仁寿元年(601年)改长河县,五代周废。

临沂市(兰山区)

临沂县

沂州

琅琊郡

沂州

兰山县

沂州府

兰山县

临沂县

临沂市

临沂县

临沂市

西汉

隋

隋

唐

清

清

1913年

1914年

1958年

1963年

1983年

西汉置临沂县,治今费县东临沂庄。南朝宋废,东魏武定中复置。北齐又废。隋开皇十六年(596年)复置,迁治今市,为沂州治。大业初为琅琊郡治,唐以后为沂州治。明洪武初省入沂州。清雍正十二年(1734年)置兰山县,治今市,为沂州府治。1913年废府存县,1914年改兰山县为临沂县。1958年改设临沂市(县级),1963年复改县,1983年又该市。1994年升设地级市。

①戚县—秦

置,治今临沂市西南。西晋永嘉后废。

②开阳县—

西汉置,治今临沂市北。东汉为琅琊国治。南朝宋废。

③启阳县—西汉置,治今临沂市北。后改开阳县,南朝宋废。

济宁市(市中区)

任城县

任城国

任城郡

高平郡

济州

济宁府

济宁路

济宁府

济宁州

济宁直隶州

济宁县

济宁市

西汉

东汉

北魏

北齐

金

元

元

明

明

清

1913年

1948年

西汉置任城县,治今市东南。东汉为任城国。南朝宋废。北魏复置,迁治今市,为任城郡治。北齐为高平郡治。金为济州治。元至元八年(1271年)升济州为济宁府,十八年改为济宁路。明洪武初为济宁府治,十八年(1385年)改济宁府为济宁州,并省任城县入济宁州。清雍正二年(1724年)升直隶州。1913年改济宁县。1948年析济宁县城区设市(县级)。1950年5月撤销,同年11月复置。1958年济宁县并入,1965年恢复。1983年升设地级市,并撤销济宁县。

①亢父县—

秦置,治今济宁市南。北齐废。

②济北县—1946年置,治今济宁市北。1950年废。

日照市(东港区)

海曲县

西海县

日照县

日照市

西汉

东汉

金

1985年

西汉置海曲县,治今市西南。东汉改西海县,三国魏废。金大定二十四年(1184年)置日照县,治今市。1985年改设日照市(县级),1989年升设地级市。

莘县

(雁塔街道)

莘邑

阳平县

乐平县

阳平县

清邑县

莘县

春秋卫

西汉

北齐

隋

隋

隋

春秋卫莘邑。西汉置阳平县,治今治。西晋永嘉后废,北魏太和二十一年(497年)复置。北齐改乐平县。隋开皇六年(586年)复改阳平县,八年改清邑县。大业初改莘县。1958年撤销,1961年复置。

①东武阳

县—西汉置,治今莘县东南。北魏改武阳县,唐开元中废。

②莘亭县

—北周置,治今莘县北。唐武德五年(622年)废

③河上县—

隋开皇十六年(596年)置,治今莘县西南。大业初废。

④武圣县—

唐永昌元年(689年)置,治今莘县西南朝城镇。开元七年(719年)改朝城县。天祐三年(906年)改武阳县,五代唐复改朝城县。1953年废。

⑤观城县—

隋开皇六年(586年)置,治今河南省清丰县,北宋迁今莘县西南观城镇。1953年与朝城县合置观朝县。

⑥朝城县—

唐开元七年(719年)置,治今莘县西南朝城镇,1953年与观城县合置观朝县。

⑦ 观朝县—1953年由观城、朝城二县置,治今莘县西南。1956年废。

金乡县

(金乡镇)

东缗县

金乡县

秦

东汉

秦置东缗县,治今址。东汉分置金乡县,治今嘉祥县阿城铺。西晋废东缗县。北魏迁金乡县于今址。

郓城县

(郓城镇)

郓邑

清泽县

万安县

郓城县

万安县

郓城县

春秋鲁

北周

隋

隋

唐

五代唐

春秋鲁郓邑。北周置清泽县,治今县东。隋开皇初改万安县,开皇十八年(598年)改郓城县。唐天祐二年(905年)又改万安县,五代唐复名郓城县。金大定六年(1166年)迁治今址。

①都关县—

秦置,治今郓城县西。东汉废。

②廪丘县—

西汉置,治今郓城县西北。隋大业初废。

③廪城县—唐武德四年(621年)置,治今郓城县西北。贞观八年(634年)废。

汶上县(汶上镇)

中都邑

东平陆县

平陆县

中都县

汶阳县

汶上县

春秋鲁

西汉

南朝宋

唐

金

金

春秋鲁中都邑地。西汉置东平陆县,治今县北。南朝宋改平陆县。唐天宝元年(742年)改中都县,迁治今址。金贞元元年(1153年)改汶阳县,泰和八年(1208年)改汶上县。

乐陵市(市中街道)

乐陵县

乐陵郡

乐陵县

乐陵市

西汉

北魏

隋

1988年

西汉置乐陵县,治今市东南。北魏迁治今市东北,为乐陵郡治。隋废郡存县。唐贞观元年(627年)迁今市西北。北宋熙宁二年(1069年)迁今咸平镇(今市西南旧乐陵),明洪武二年(1369年)迁今市。1958年撤销,1961年复置。1988年改设乐陵市。

①定县—

西汉置,治今乐陵市东北。东汉废。

②重合县

—西汉置,治今乐陵市西北。北齐废。

③般县—

西汉置,治今乐陵市西南。北齐废,隋复置,唐贞观十七年(643年)废。

④鬲津县

—隋开皇十六年(596年)置,治今乐陵市西北。大业初废。唐武德四年(621年)分绕安县复置,贞观元年(627年)省入乐陵市。

济南市历城区

历城县

历城区

秦

1987年

秦置历城县,治今济南市。西晋永嘉末为济南郡治。北魏为齐州治,隋为齐郡治,唐为齐州治,北宋以后为济南府、路治。1929年城区析置济南市。1931年县治迁王舍入镇,1950年迁董家庄,1951年迁坝子村,1953年迁祝辛甸,1955年迁赵家庄,1958年迁至洪家楼。1987年撤县改区,为济南市辖区。

①平陵县—

唐武德二年(619年)置,治今历城区东北,为潭州治。元和十年(815年)废。

②全节县—

唐贞观十七年(643年)置,治今历城区东。元和十年(815年)废

成武县(成武镇)

成武县

城武县

成武县

城武县

成武县

秦

南朝宋

隋

明

1958年

秦置成武县,治今址。南朝宋改城武县。隋复改成武县,为戴州治。明复改城武县,1958年又改成武县。

①秺县—

西汉置,治今成武县西北。东汉废。

②郜城县

—西汉置,治今成武县东南。东汉废。

嘉祥县(嘉祥镇)

金

金皇统七年(1147年)置县,治今县西。大定十五年(1175年)迁治今址。1958年撤销,1961年复置。

①爰戚县

—秦置,治今嘉祥县西南。东汉废。

② 南旺县—1945年置,治今嘉祥县西北。1953年废。

巨野县(巨野镇)

西汉

西汉置巨野县,治今县东北。北魏(一说南朝宋)迁治今址。北齐省,隋开皇十六年(596年)复置。金废,蒙古至元六年(1269年)复置,为济宁路治。

①昌邑县

—秦置,治今巨野县南。西汉先后为山阳国、昌邑国、山阳郡治,东汉为衮州治,西晋为高平国治。南朝宋废。隋开皇十六年(596年)复置,大业初废。

②乘丘县

—隋开皇十六年(596年)置,治今巨野县境。大业初废,唐武德四年(621年)复置,贞观元年(627年)废。

菏泽市(牡丹区)

乘氏县

济阴县

曹州

曹县

曹州

曹州府

菏泽县

菏泽市

菏泽县

菏泽市

北魏

金

明

明

明

清

清

1960年

1963年

1983年

北魏太和十二年(488年)置乘氏县,治今市。隋大业末废。唐武德四年(621年)复置。金大定六年(1166年)省入济阴县,八年迁济阴县、曹州同治乘氏城(今市)。明洪武元年(1368年)省济阴县入曹州,二年迁曹州治于今曹城镇,四年降曹州为曹县。正统十一年(1446年)复于今市置曹州。清雍正十三年(1735年)升为曹州府,同年置菏泽县,并为府治。1913年废府存县。1960年改设菏泽市(县级),1963年复改县,1983年又设市。2000年升设地级市。

①城阳县

—秦置,治今菏泽市东北。西汉改成阳县,西晋复改城阳县。北齐废。

②葭密县

—西汉置,治今菏泽市西北。东汉废。

③吕都县

—西汉置,治今菏泽市西北。东汉废。

④句阳县

—西汉置,治今菏泽市北。东晋废。

⑤雷泽县

—隋开皇十六年(596年)置,治今菏泽市东北。金贞元二年(1154年)废。

梁山县(梁山镇)

昆山县

梁山县

1939年

1949年

1939年置昆山县,治今县城西北。1949年寿张、郓城、汶上等县部分地区并入,改梁山县,治今址。

范阳县—秦置,治今梁山县西北。西汉改范县,北齐废。

曲阜县(鲁城街道)

鲁国

鲁县

薛郡

鲁国

鲁郡

鲁国

鲁郡

任城郡

汶阳县

曲阜县

仙源县

曲阜县

曲阜城

曲阜市

西周、春秋

战国秦

战国秦

西汉

三国魏

西晋

东晋

北齐

隋

隋

北宋

金

明

1986年

西周、春秋为鲁国都。战国秦置鲁县,治今址,为薛郡治。西汉改薛郡为鲁国,三国魏改鲁郡,西晋复为鲁国,东晋复为鲁郡。北齐改任城郡,隋初废郡。开皇四年(584年)改汶阳县,十六年改曲阜县。唐贞观元年(627年)废,八年复置。北宋大中祥符五年(1012年)改仙源县,迁治今市东旧县。金天会七年(1129年)复名曲阜县。明正德七年(1512年)至嘉靖元年(1796年)建曲阜城。嘉靖三年还治今址。1958年迁治衮州,1961年复迁今址。1986年改设曲阜市。

泰安市(泰山区)

博邑

博阳县

济北郡

博县

博平县

汶阳县

博城县

乾封县

博城县

乾封县

奉符县

泰安军

泰安州

泰安县

泰安府

泰山市

泰安市

泰安县

泰安市

春秋齐

秦

秦

西汉

北魏

隋

隋

唐

唐

唐

北宋

金

金

清

清

1958年

1958年

1963年

1982年

春秋齐博邑。秦置博阳县,治今市东南旧县村,为济北郡治。西汉改博县,北魏改博平县。隋开皇十六年(596年)改汶阳县,次年改博城县。唐乾封元年(666年)改乾封县,总章元年(668年)又改博城县,神龙元年(705年)复改乾封县。北宋开宝五年(972年)迁治今址。大中祥符元年(1008年)改奉符县。金初为泰安军,大定二十二年(1182年)为泰安州治。明洪武初省县入州。清雍正十三年(1735年)置泰安县,治今市,为泰安府治。1958年析设泰山市,同年十二月与泰安县合置泰安市(县级)。1963年复县,1982年复市。1985年升地级市。

①巨平县

—西汉置,治今泰安市南。东汉为巨平侯国,三国魏仍为县。北齐废。

②奉高县

—西汉置,治今泰安市东。北齐废。隋开皇三年(583年)改岱山县为奉高县。开皇六年复改岱山县。大业初废。

③岱山县

—北齐置,治今泰安市东南。隋开皇三年(583年)改为奉高县,六年复改岱山县。大业初废。

④岱县—

唐武德五年(622年)置,治今泰安市东。贞观初废。

⑤泰历县

—1944年置,治今泰安市,1946年废。

泗水县

(泗河街道)

隋

隋开皇十六年(596年)置县,治今址。蒙古至元二年(1265年)废入曲阜县,次年复置。

卞县—西汉置,治今泗水县东南。北魏废。

阳谷县

(侨润街道)

隋

隋开皇十六年(596年)析东阿县置阳谷县,治今县东北。北宋景德三年(1006年)迁治今址。

山西省

今地名

改置地名

改置年代

沿革变迁

废置地名

太原市

(杏花岭区)

晋阳邑

晋阳县

太原郡

太原国

太原郡

并州

太原国

太原郡

龙山县

晋阳县

太原县

并州

太原府

北都

北京

西京

北京

并州

太原府

太原路

冀宁路

太原府

太原县

太原市

春秋赵

战国秦

战国秦

西汉

西汉

东汉

三国魏

北魏

北齐

隋

隋

隋

唐

唐

唐

五代唐

五代晋

北宋

北宋

元

元

明、清

1912年

1927年

春秋赵晋阳邑。战国秦置晋阳县,治今太原市西南古城营,为太原郡治。西汉文帝二年(前178年)为太原国治,元鼎三年(前114年)复为太原郡治。东汉又为并州治。三国魏黄初元年(220年)又为太原国治,北魏复为太原郡治。北齐河清四年(565年)筑城,移治汾水东。武平六年(575年)于旧城置龙山县。隋开皇十年(590年)改龙山县为晋阳县;又该晋阳县为太原县。隋末移入州城,同为并州治。唐天授元年(690年,一说长寿元年)以并州为武则天故里,建为北都。神龙元年(705年)废。开元十一年(723年)改并州为太原府;又因此为高祖发祥地,建为北都。天宝元年(742年)改北京。五代唐改西京,后复为北京。后晋亦为北京,皆为陪都。五代北汉都此。北宋太平兴国四年(979年)平北汉,晋阳城邑宫殿皆毁,县亦废。七年又移阳曲县于今太原市,改太原府为并州。嘉佑四年(1059年)复为太原府。元初改太原路,大德九年(1305年)改冀宁路。明初复为太原府,清因之。明、清为山西省省会。1912年废府存县。1927年设太原市。1947年改太原县为晋源县,1951年晋源县并入太原市。

①长安县

—北魏置,治今太原市晋源镇西北。西魏废。

②龙山县

—北齐置,治今太原市西南。隋开皇十年(590年)废。

③阳直县

—隋开皇六年(586年)置,治今太原市北。唐武德中废。

④阳真县

—隋开皇十年(590年)置,治今太原市南。大业初废。

⑤燕然县

—唐贞观六年(632年)置,治今太原市西北。贞观十七年废。

⑥晋源县

—1947年改太原县置,治今太原市西南晋源镇。1949年迁治今原市,1951年并入太原市。

甘肃省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

庆阳市

(西峰区)

2002年

2002年庆阳地区和西峰市撤销,设立庆阳市(地级)。原县级西峰市改西峰区,庆阳县改庆城县。

四川省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

成都市

(青羊区)

成都县

蜀郡

益州

蜀郡

益州

蜀县

益州

蜀郡

成都府

南京

华阳县

益州

成都府

益州

成都府

益州路

成都府路

成都路

成都府

成都县

华阳县

成都府

战国秦

战国秦

东汉

隋

唐

唐

唐

唐

唐

唐

唐

北宋

北宋

北宋

北宋

北宋

北宋

元

明、清

1913年

1913年

1930年

战国秦惠文王二十七年(前311年)置成都县,治今市,为蜀郡治。东汉兼为益州治。三国蜀汉和十六国成汉均建都于此。隋开皇初蜀郡废,大业初改益州为蜀郡治,唐初为益州治。贞观十七年(643年)析置蜀县,与成都县同为益州治。天宝元年(742年)复为蜀郡治。至德二载(757年)升蜀郡为成都府,唐玄宗避“安史之乱”入蜀驻跸于此,建号“南京”。乾元元年(758年)改蜀县为华阳县。五代时前、后蜀均都于此。孟蜀后主时,成都城上遍植芙蓉,因名芙蓉城,简称蓉城。北宋太平兴国六年(981年)降成都府为益州,端拱元年(988年)复为成都府,淳化五年(994年)又降为益州,嘉佑五年(1060年)复为成都府,咸平初和嘉佑初又置益州路和成都府路于此(蒙古中统初时废)。元为成都路治,明、清为成都府治。1913年废府存县。1930年析置成都市(省辖);为四川省会。1950年—1952年川西行政公署驻此。1952年成都县撤销并入。成都市复为四川省会、地级市。

① 西平县—东晋置,治今成都市南。北周废。

②万年县—东晋置,治今成都市南。北周废。

③永川县

—南朝宋置,治今成都市北。北周废。

④建昌县

—南朝宋置,治今成都市北。北周废。

⑤建忠县

—南朝宋置,治今成都市北。北周废

⑥南汉县

—南朝宋置,治今成都市北,北周废

⑦南陵县

—南朝宋置,治今成都市北。北周废

⑧永安县

—南朝宋侨置,治今成都市。南齐废。

⑨永昌县

—南朝宋侨置,治今成都市。北周废

⑩欣平县

—南朝宋侨置,治今成都市。北周废。

⑾ 宜昌县—南朝宋侨置,治今成都市。北周废。

⑿ 怀道县—南齐置,治今成都市南。北周废。

⒀ 康晋县—南齐侨置,治今成都市。西魏废。

⒁ 东阳县—唐久视元年(700年)置,治今成都市东南。天宝元年(742年)改灵池县,北宋天圣四年(1026年)改灵泉县,元至元中废。

南江县(南江镇)

难江县

盘道县

难江县

集州

化成县

南江县

南朝梁

西魏

北周

北周、唐

元

明

南朝梁普通六年(525年)置难江县,治今县南。西魏恭帝二年(555年)改盘道县。北周天和五年(570年)复置难江县,为集州治。隋大业初废集州。唐武德元年(618年)复为集州治。元至元二十年(1283年)省难江县入化成县。明正德十一年(1516年)复置,改名南江县。1950年—1952年曾属川北行属区。

①曲细县

—北周置,治今南江县西南。隋开皇末改长池县,唐贞观六年(632年)废。

②平桑县

—唐武德元年(618年)置,治今南江县西南。贞观六年(632年)废。

遂宁县(船山区)

小汉县

小溪县

东遂宁郡

方义县

遂州

遂宁郡

遂州

遂宁郡

遂州

小溪县

遂州

遂宁府

遂宁州

遂宁县

遂宁市

南朝齐

南朝梁

南朝梁

西魏

北周

隋

唐

唐

唐

北宋

北宋

北宋

元

明

1985年

南朝齐置小汉县,治今市;梁改小溪县,为东遂宁郡治。西魏改方义县。北周置遂州,治方义县(今遂宁市)。隋大业三年(607年)改遂宁郡,唐武德元年(618南)复为遂州。天宝元年(742年)改遂宁郡,乾元元年复遂州。北宋太平兴国元年(976年)复改方义县为小溪县,为遂州治。政和五年(1115年)遂州升为遂宁府。元至元二十年(1283年)降府为遂宁州,明洪武九年(1376年)降州为遂宁县。清顺治十年(1653年)省入蓬溪县,十七年复置。1950—1952年曾属川北行署区。1985年撤县改遂宁市(地级),原县级遂宁市改置市中区(2003年市中区分置船山、安居二区)

①德阳县—

东汉置,治今江油市东北。东汉末迁治今遂宁市东南。北周废。

②安居县—

隋开皇十三年(593年)置,治今遂宁市西南。南宋末废。

万源市(太平镇)

太平县

太平直隶厅

太平县

万源县

万源市

明

清

清

1914年

1993年

明正德十年(1515年)置太平县,治今市。清嘉庆七年(1802年)升太平直隶厅,道光元年(1821年)复降为县。1914年因与安徽省太平县同名,改万源县。1950—1952年曾属川北行署区。1993年改设万源市。

蓬溪县(赤城镇)

唐兴县

武丰县

唐兴县

蓬溪县

唐

唐

唐

唐

唐永淳元年(682年)置唐兴县,治今县南。长寿二年(693年)改武丰县,神龙元年(705年)复为唐兴县。先天二年(713年)迁治今址。天宝元年(742年)改蓬溪县。明洪武十年(1377年)省入遂宁县,十三年复置。1950—1952年曾属川北行署区。

巴兴县—东晋永和中置,治今蓬溪县西南。西魏改长江县,为怀化郡治。元至元十九年(1282年)废入蓬溪县。

宣汉县(东乡镇)

宣汉县

东乡县

石州

巴郡郡

南石州

东乡县

宣汉县

东汉

南朝梁

西魏

西魏

唐

明

1914年

东汉置宣汉县,治今达州市。南朝梁析置东乡县,治今县北。西魏为石州、巴渠郡治。唐武德三年(620年)为南石州治。北宋乾德五年(967年)省宣汉县入东乡县。元至元二十二年(1285年)省东乡县入通川县。明成化元年(1465年)复置东乡县。1914年因与江西省东乡县同名,复称宣汉县。1950—1952年曾属川北行署区。

①汉兴县—西晋置,治今宣汉县东南。西魏改西流县。唐贞观元年(627年)废。

②下蒲县—

南朝宋置,治今宣汉县西北。隋开皇三年(583年)废入东乡县,唐武德三年(620年)复置,八年又废。

③东关县—

南朝宋置,治今宣汉县东北。唐贞观元年(627年)废

④始安县—

南朝宋置,治今宣汉县西南。梁改石鼓县。北宋熙宁七年(1074年)废。

⑤巴渠县—

南朝宋置,治今宣汉县东北。隋开皇初废,唐永泰元年(765年)复置。元至元二十二年(1285年)又废。

⑥临清县—

西魏置,治今宣汉县东。隋开皇三年(583年)废。

⑦昌乐县—

唐武德二年(619年)置,治今宣汉县东北。武德八年废。

屏山县(新发乡)

马湖路

马湖府

屏山县

元

明

明

元至元十三年(1276年)置马湖路,治今绥江县西北。大德九年(1305年)迁治今屏山镇。明洪武四年(1371年)改马湖府。万历十七年(1589年)置屏山县,为马湖府治。清雍正五年(1727年)废府存屏山县。1950年—1952年曾属川南行署区。2006年迁治今址。

安上县——三国蜀汉置,治今屏山县西北。西晋废。

绵阳市(涪城区)

涪县

涪城县

涪县

梓潼郡

巴西县

巴西郡

绵州

绵州直隶州

绵阳县

绵阳市

西汉

西晋

南朝宋

南朝宋

西魏

西魏

隋

清

1913年

1976年

西汉高祖六年(前201年)置涪县,治今市。西晋改涪城县(又作涪陵县)。南朝宋复名涪县,为梓潼郡治。西魏改巴西县,为巴西郡治。隋开皇五年(585年)置绵州,为州治。元初省巴西县入州。清雍正五年(1727年)升绵州直隶州。1913年废州改绵阳县。1950—1952年曾属川西行署区。1976年析绵阳县城区设绵阳市(县级)。1979年绵阳县撤销并入。1985年升设地级市,原县级绵阳市改置市中区(1992年改名涪城区)。

①南充国县

—南朝宋侨置,治今绵阳市境。梁废。

②东关县—

南齐侨置,治今绵阳市境。梁废。

③新兴县—

南齐置,治今绵阳市境。梁废。

④魏城县—

西魏置,治今绵阳市东南。元至元二十年(1283年)废。

⑤盐泉县—

唐武德四年(621年)置,治绵阳市东南。元废。

会理县(城关镇)

会无县

会川县

会川路

会理州

会川府

会川卫

会理州

会理县

西汉

唐

元

元

明

明

清

1913年

西汉置会无县,治今址。南齐废。唐上元二年(675年)置会川县。咸通后地入南诏。元至元十四年(1277年)为会川路治。十五年析置会理州。明洪武中为会川府治,废会理州。二十五年置会川卫。清康熙二十九年(1690年)于今会东县地复置会理州。雍正六年(1728年)省会川卫,移会理州治此。1913年废州改置会理县。1939年—1955年曾属西康县。

永昌县—明洪武十五年(1382年)改永昌州置,治今会理县西北。洪武二十四年复改永昌州。

南充市(顺庆区)

安汉县

南充县

果州

南充郡

果州

充州

果州

顺庆府

东川路

东川府

顺庆府

顺庆路

顺庆府

南充县

南充市

西汉

隋

唐

唐

唐

唐

唐

南宋

蒙古

蒙古

元

元

明、清

1913年

1950年

南汉置安汉县,治今市北。隋开皇十八年(598年)改南充县。唐武德四年(621年)为果州治。天宝元年(742年)为南充郡治,乾元元年(758年)复为果州治。大历六年(771年)为充州治,十年复为果州治。南宋宝庆三年(1227年)升果州为顺庆府。蒙古至元四年(1267年)改东川路,后改东川府。元至元十五年(1278年)复改顺庆府,二十年升顺庆路。明洪武四年(1371年)废路为府,迁治今市。清因之。1913年废府存县。1950年析南充县城设南充市(县级),1950—1952年曾为川北行政公署驻地。1993年升设地级市,南充县撤销并入。

①宕渠县—

南朝宋侨置,治今南充市北。梁废。

②汉初县—

南齐置,治今南充县南。元至元二十年(1283年)废。

③流溪县—

唐开耀元年(681年)置,治今南充市西南。元至元二十年(1283年)废。

重庆市

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

城口县(葛城镇)

城口厅

城口县

清

1913年

清道光九年(1829年)置城口厅,治今县。1913年改城口县。原属四川省,1950—1952年曾属川东行署区,1997年直属重庆市。

通明县—又作明通县。南宋绍兴中置,治今城口县西南。元至元二十二年(1285年)废。

开县

(汉丰街道)

汉丰县

永宁县

盛山县

开江县

开州

开县

东汉

北周

隋

唐

唐

明

东汉置汉丰县,治今县城南。北周改永宁县,隋开皇十八年(598年)改盛山县。唐初为开州治。广德元年(763年)改盛山县为开江县,为开州治。元省县入开州,明洪武六年(1373年)降州为县。原属四川省,1950年—1952年曾属川东行署区,1997年直属重庆市。

①新浦县

—南朝宋置,治今开县西南。北宋庆历四年1044年)废。

②巴渠县

—南朝宋置,治今开县东北。北周天和元年(566年改万世县。贞观二十三(649年)改万岁县,北宋改清水县,元废。

巫溪县(城厢镇)

大宁监

大宁州

大宁县

巫溪县

北宋

元

明

1914年

北宋开宝六年(973年)置大宁监,治今县。元至元二十年(1283年)升大宁州,明洪武九年(1376年)降为大宁县。清康熙六年(1667年)省入奉节县,雍正七年(1729年)复置。1914年因与山西省大宁县同名改巫溪县。原属四川省,1950—1952年曾属川东行署区,1997年直属重庆市。

湖北省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

郧县(城关镇)

郧乡县

齐兴郡

郧县

西晋

南朝齐至北周

元

西晋太康五年(284年)置郧乡县,治今址。南朝齐至北周为齐兴郡治。元初废,至元十四年(1277年)改郧县。

①安富县

—三国魏置,治今郧县东南。隋仁寿初改安富县,唐贞观元年(627年)废。

②安昌县

—南齐置,治今郧县境。梁废。

③堵阳县

—南朝梁置,治今郧县西南。唐贞观元年(627年)废。

襄阳区(张湾镇)

襄阳县

襄阳区

西汉

2001年

西汉置襄阳县,治今襄樊市襄阳城。东汉建安十三年(208年)为襄阳郡治。东晋侨置雍州,西魏改襄州。隋为襄阳郡治,唐为襄州治,宋为襄阳府治,元为襄阳路治,明、清为襄阳府治。1912年废府存县。1951年析襄阳县城区设襄樊市,襄阳县迁治樊城。1992迁今址。2001年撤县改襄阳区。

①山都县

—秦置,治今襄阳区西北。东汉迁治今谷城县东南。北周废。

②邓县—

秦置,治今襄阳区西北邓城。北周废。

③中庐县

—又作中卢县。西汉置,治今襄阳西南。南朝梁废。

④邓城县

—西晋置,治今襄阳城西北。寻废,唐贞元二十一年(805年)又改临汉县置。南宋绍兴中废。

⑤新丰县

—南朝宋置,治今襄阳区西北。梁废

⑥永兴县

—南朝宋置,治今襄阳区境。梁废。

⑦安宁县

—南朝宋侨置,治今襄阳区境。梁废。

⑧义安县

—南齐置,,治今襄阳区西。北周改常平县,唐贞观八年(634年)废。

湖南省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

长沙市(岳麓区)

长沙邑

长沙郡

长沙国

长沙郡

湘洲

潭州

长沙郡

潭州

长沙郡

潭州

长沙府

潭州

潭州路

天临路

长沙府

长沙县

长沙市

战国楚

战国秦

西汉

东汉

西晋

隋

隋

唐

唐

唐

五代楚

北宋

元

元

明

1913年

1933年

战国楚长沙邑。秦王政二十四年(前223年)灭楚后置长沙郡,治今市。西汉高祖五年(前202年)改长沙国。东汉初复为长沙郡。西晋永嘉元年(307年)并为湘州治。隋开皇九年(589年)改湘洲为潭州,废长沙郡。大业三年(607年)复改潭州为长沙郡。唐武德四年(621年)复改潭州。天宝元年(742年)又改长沙郡,乾元元年(758年)复为潭州。五代楚改潭州置长沙府。北宋复为潭州,为荆湖南路治。元至元十四年(1277年)升为潭州路。天历二年(1329年)改天临路。明洪武五年(1327年)置长沙府。清为湖南省会。1913年废长沙府存长沙县。1933年析长沙县城置长沙市(省辖),仍为湖南省会。1949年为湖南省地级市、省会。

善化县—北宋元符元年(1098年)置,治今长沙市,与长沙县同为潭州治。明、清为长沙府治。1912年废入长沙县。

龙山县(民安街道)

清

清雍正七年(1729年)置县,治今址。

黚阳县—三国吴置,治今龙山县南。南朝梁废。

上海市

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

上海市

(黄浦区)

吴国

楚国

海盐及娄县

华亭县

上海镇

上海县

上海特别市

上海市

春秋

战国

秦、汉

唐

宋

元

1927年

1930年

简称沪,因古代吴淞江下游(苏州河)近海一段称沪渎而得名。又传战国时春申君(黄歇)疏浚黄浦江,别称春申江,简称申。春秋吴国地,战国为楚国地。秦、汉海盐及娄县地。唐为华亭县。宋始设上海镇。元至元二十九年(1292年)设上海县,治上海镇(今市老城厢),属松江府。鸦片战争后帝国主义强迫清政府辟为商埠。1912年直属江苏省。1927年设上海特别市,1930年改上海市,1949年新中国成立后设为中央直辖市。1958年本郊区县由江苏省划入。

①高桥区

—1927年置,以境内高桥镇得名。1956年与洋泾、杨思二区合置东郊区。

②杨思区

—1927年置,1956年与高桥、洋泾二区合置东郊区。

③洋泾区

—1927年置,1956年与高桥、杨思二区合置东郊区。

④东郊区

—1956年由高桥、洋泾、杨思三区合置。1958年与东昌区合置浦东县。

⑤江湾区

—1927年置。1956年撤销,与吴淞,大场二区合置北郊区。

⑥大场区

—1945年置,1956年与江湾、吴淞二区合置北郊区。

⑦水上区

—1953年以黄浦江、苏州河及其支流在上海市区的水域设置。1956年撤销划入所在各地。

⑧西郊区

—1956年由龙华、新泾、真如三区合置。1958年撤销,分别划入徐汇、长宁、普陀三区和上海、嘉定、宝山三县。

⑨北郊区

—1956年由吴淞、江湾、大场三区合置。1958年撤销,东南部并入市区,其余划归宝山县。

黑龙江省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

兰西县(兰西镇)

清

清光绪三十年(1904年)置县,治今址。1945年—1949年曾属嫩江省。

江苏省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

赣榆县(青口镇)

赣榆县

怀仁县

赣榆县

西汉

东魏

金

西汉置赣榆县,治今县东北。东汉初废,后复置。三国魏废,西晋太康元年(280年)复置。北齐又废。东魏为怀仁县,治今县西北。隋迁治城里(旧赣榆)。金大定七年(1167年)复改赣榆县。1949年迁治今址。1949年—1952年曾属山东省。

①利成县

—西汉置,治今赣榆县西。东汉改利城县,唐武德八年(625年)废。

②祝其县

—西汉置,治今赣榆县西北。南朝宋废。唐武德六年(623年)改新乐县复置,八年又废。

③高密县

—南朝梁置,治今赣榆县东南。东魏改洛要县,隋初废。

④归义县

—东魏置,治今赣榆县北。北周废。

⑤上鲜县

—东魏置,治今赣榆县南。隋初废。

⑥新乐县

—唐武德四年(621年)置,治今赣榆县西南。武德六年改祝其县,八年废。

陕西省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

商南县

(城关镇)

南商县

苌和县

慎政郡

商南县

北魏

北魏

北魏

明

北魏景明元年(500年)置南商县,治今县西。为苌和郡治,后为慎政郡治。隋初废入商县。明成化十三年(1477年)于旧址置商南县。十七年治今城关镇。1948年在赵川镇成立商南县政府,1949年迁入今址。

郧商县—1946年置,治今商南县西南。1947年废。

柞水县

(乾佑镇)

孝义厅

孝义县

柞水县

清

1913年

1914年

清乾隆四十七年(1782年)置孝义厅,治今县北。嘉庆七年(1802年)迁治今址。1913年改孝义县,1914年改柞水县。1958年撤销,1961年复置。

安业县—唐万岁通天元年(696年)置,治今柞水县。乾元元年(758年)改乾元县。五代南汉乾祐二年(949年)改乾祐县,元至元三十一年(1294年)废。

安康市

(汉滨区)

西城县

汉中郡

西城郡

魏兴郡

南梁州

东梁州

金州

吉安县

金川县

西城郡

西城县

金州

安康郡

汉南郡

金州

兴安州

安康县

兴安府

安康县

安康市

秦

西汉

东汉

三国魏

南朝梁

西魏

西魏

北周

隋

隋

隋

隋

唐

唐

唐

明

清

清

1913年

1988年

秦(一说西汉)置西城县,治今市西北。西汉为汉中郡治,东汉建安二十年(215年)为西城郡治,三国魏黄初二年(221年)为魏兴郡治,南朝梁为南梁州治。西魏废帝元年(552年)为东梁州治,三年为金州治。北周金州迁治今城关镇(今市),天和四年(569年)省西城县入吉安县,并移治城关镇。隋大业三年(607年)改置金川县,废金州,复为西城郡治。义宁二年(618年)复改金川县为西城县,为金州治。唐天宝元年(742年)为安康郡治。至德二载(757年)为汉南郡治,乾元元年(758年)复为金州治。元至元年间省县入金州。明万历十一年(1583年)改兴安州。清乾隆四十七年(1782年)置安康县,治今市;并改兴安州为兴安府,县为府治。1913年废府存县。1988年改设安康市(县级)。2000年升设地级市,原县级安康市改置汉滨区。

汉中市

(汉台区)

南郑县

汉中郡

光义县

南郑县

梁州

汉中郡

梁州

汉中郡

梁州

兴元府

兴元路

汉中府

南郑县

南郑市

汉中市

汉中县

汉中市

战国秦

战国秦

西魏

隋

隋

隋

唐

唐

唐

唐

元

明、清

1913年

1949年

1953年

1964年

1980年

战国秦置南郑县,治今汉中市,为汉中郡治。楚汉之际,项羽封刘邦为汉王,都于此。西魏废第三年(554年)改光义县,隋开皇三年(583年)复名南郑县,为梁州治。大业初为汉中郡治,唐武德元年(618年)复为梁州治。天宝元年(742年)为汉中郡治,乾元元年(758年)复为梁州治。兴元元年(784年)为兴元府治。元为兴元路治,明清为汉中府治。1913年废府存县。1949年析南郑县城区设南郑市(县级),1953年改汉中市。1964年撤市改县,1980年撤县改市。1996年升设地级市,原县级汉中市改设汉台区。

①褒中县—

西汉置,治今汉中市西北。东晋义熙中改苞中县。南朝宋废。北魏永平四年(511年)复置褒中县,为褒中郡治。隋开皇初改褒内县,仁寿元年(601年)改褒城县,义宁二年(618年)复名褒中县,唐贞观三年(629年)改褒城县,南宋嘉定十二年(1219年)迁治今勉县东褒城。1958年废。

②武乡县—

北魏置,治今汉中市东北武乡镇。北周天和元年(566年)改白云县,隋大业初废。唐武德三年(620年)复置,九年废。

贵州省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

金沙县

(城关镇)

1941年

1941年由黔西县析置,治今址。

毕节市

(市东街道)

毕节卫

毕节县

毕节市

明

清

1993年

明洪武十七年(1384年)置毕节卫,治今址。清康熙二十六年(1687年)改毕节县。1993年改市。

平夷县—西汉置,治今毕节市东。东晋改平蛮县,南朝梁末废。

安徽省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

蒙城县

(城关镇)

山桑县

山桑侯国

山桑县

蒙城县

西汉

东汉

三国魏

唐

西汉置山桑县,治今县北坛城镇。东汉改为山桑侯国,三国魏复为县。南朝宋废,隋大业初复置山桑县。唐天宝元年(742年)改蒙城县,治今址。1949—1952年曾属皖北行署区。

①勇山县

—北魏置,治今蒙城县境。北齐废。

②涡阳县

—北魏置,治今蒙城县东北。隋开皇十六年(596年)改肥水县,大业初废。

颍上县

(慎城镇)

慎邑

慎县

颍上县

春秋楚

西汉

隋

春秋楚慎邑。西汉置慎县,治今县西北。南朝宋废。隋大业二年(606年)置颍上县,治今县南。唐武德四年(621年)迁今址。1949—1952年曾属皖北行署区。

①宋县—

南朝梁置,治今颍上县西南。北齐废。

②黄城县

—东魏置,治今颍上县西南。北齐废。

阜阳市

(颍州区)

汝阴县

女阴县

汝阴县

汝阴郡

颍州

汝阴郡

信州

颍州

顺昌府

颍州

阜阳县

颍州府

阜阳县

阜城市

阜阳市

秦

西汉

东汉

三国魏

北魏

隋

唐

唐

北宋

蒙古

清

清

1912年

1948年

1975年

秦置汝阴县,治今市。西汉改为女阴县,东汉复为汝阴县。三国魏为汝阴郡治。北魏为颍州治,隋大业初复为汝阴郡治,唐武德四年(621年)为信州治,六年复为颍州治。北宋为顺昌府治。蒙古至元二年(1265年)废入颍州。清雍正十三年(1735年)改置阜阳县,为颍州府治。1912年废府存县。1948年阜阳县城析置阜城市,1950年废。1949—1952年曾属皖北行署区。1975年复为阜阳县城析设阜阳市(县级)。1992年阜阳县并入。1996年升设地级市。

①胡城县

—南朝梁置,治今阜阳市西北。北魏废。

②恒农县

—南朝梁置,治今阜阳市境。北齐废。

③圉城县

—南朝梁置,治今阜阳市东。北齐废。

④许昌县

—南朝梁侨置,治今阜阳市东南。隋开皇十八年(598年)改清丘县,唐贞观元年(627年)废。

河北省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

石家庄市

(长安区)

石门市

石家庄市

1925年

1947年

原属获鹿县,1925年置石门市。1928年撤销,1939年复置。1947年改石家庄市。1968年起为河北省会。

常山县—隋开皇十六年(596年)置,治今石家庄市东北。大业初废。

清河县

(葛仙庄镇)

武城县

清河县

北齐

隋

北齐天保七年(556年)置武城县,治今县西。隋开皇六年(586年)改清河县。北宋淳化年间迁治今址。1958年并入南宫县,1961年复置。

①厝县—

秦置,治今清河县西北。西汉废。

②信成县

—又作信城县。西汉置,治今清河县西北。东汉废。

③清阳县

—西汉置,治今清河县东南。东汉废,西晋复置。唐开元中迁治今县西北。北宋熙宁四年(1071年)废。

④斌强县

—北魏置,治今清河县。唐废。

鸡泽县

(鸡泽镇)

广平县

广平国

广平郡

平干国

广平郡

鸡泽县

西汉

西汉

西汉

西汉

西晋

隋

西汉高祖六年(前201年)置广平县,治今县东南故城。先后为广平国、广平郡、平干国治。西晋仍为广平郡治。后废,北魏太和二十年(496年)复置。北齐又废,隋开皇初复置。开皇十六年(596年)改鸡泽县,治今旧城营;大业二年(606年)省入永年县。唐武德四年(621年)复置,治今风正村。金大定初迁治今址。元初又省入永年县,后复置。1958年并入曲周县,1962年复置。

行唐县

(九州镇)

南行唐邑

南行唐县

行唐县

章武县

行唐县

彰武县

行唐县

永昌县

行唐县

战国赵

西汉

北魏

唐

唐

五代梁

五代唐

五代晋

五代汉

战国赵南行唐邑。西汉置南行唐县,治今县城东北故郡村。北魏(一说东晋)改行唐县;熙宁中迁犊乾城,即今治。唐长寿二年(693年)改章武县,神龙元年(705年)复为行唐县。五代梁开平二年(908年)又该章武县,唐同光初复行唐县。晋改永昌县,汉复为行唐县。1958年并入新乐县,1962年复置。

①滋阳县

—隋开皇六年(586年)置,治今行唐县西北。唐武德五年(622年)废。

②玉亭县

—隋开皇十六年(596年)置,治今行唐县西北。大业初废。

阜平县

(阜平镇)

金

金明昌四年(1193年)置县,治今址。清顺治十六年(1659年)废,康熙二十二年(1683年)复置。

灵寿县

(灵寿镇)

西汉

春秋、战国时为中山国都城。西汉置灵寿县,治今县西北故城。西晋迁治今址。北宋熙宁六年(1073年)废,八年复置。1958年并入正定县,1962年复置。

藁城县

(廉州镇)

藁城县

高城县

藁城县

藁平县

高城县

藁城县

永安州

藁城县

藁城市

西汉

北齐

隋

唐

五代唐

蒙古

蒙古

蒙古

1989年

西汉置藁城县(又作藁城县、稿城县),治今市西南丘头镇。东汉废,北魏复置。北齐改高城县。隋开皇十八年(598年)复名藁城县,隋开皇十八年(598年)复名藁城县。大业二年(606年)迁治今市。唐天佑二年(905年)改槀平县,五代唐复名高城县。蒙古初复改藁城县,太宗六年(1234年)升永安州,七年复为藁城县。1989年改设藁城市。

①肥累县

—西汉置,治今藁城市西南。东汉废。

②九门县

—西汉置,治今藁城市西北。北齐废,隋开皇六年(586年)复置,北宋开宝六年(973年)废

③柏肆县

—隋开皇十六年(596年)置,治今藁城市北。唐武德四年(621年)废。

④新丰县

—隋义宁元年(617年)置,治今藁城市东南。唐武德四年(621年)废。

⑤信义县

—隋义宁元年(617年)置,治今藁城市西北。唐武德五年(622年)废。

新乐市

(长寿街道)

新乐县

新乐市

隋

1992年

隋开皇十六年(596年)置新乐县,治今市东北西乐城。唐至德初迁治今承安铺。1958年迁今市。1992年改设新乐市。

定兴县

(定兴镇)

范阳县

遒县

定兴县

秦

隋

金

秦置范阳县,治今县西南固城。北齐迁治伏图城。隋开皇元年(581年)改遒县(又作逎县),大业十三年(617年)废入易县。金大定六年(1166年)置定兴县,治今址。1958年并入徐水、易县二县,1961年复置。

青县

(清州镇)

永安县

乾宁县

乾宁军

清州

会川县

清州

清县

青县

五代周

北宋

北宋

北宋

金

明

明

明

五代周显德六年(959年)置永安县,治今址。北宋太平兴国七年(982年)改乾宁县,为乾宁军治。大观二年(1108年)置清州,治乾宁县。金贞元元年(1153年)改会川县。明洪武初省会川县入清州,洪武八年(1375年)改清县,寻改青县。1958年并入静海县,1961年复置。

内蒙古自治区

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

呼和浩特市

(新城区)

归化城

归化厅

绥远城

绥远城厅

绥远县

归化县

归绥县

归绥市

呼和浩特市

明

清

清

清

1912年

1913年

1914年

1928年

1954年

明隆庆六年(1572年)建归化城。清雍正八年(1730年)置归化厅;乾隆四年(1739年)建绥远城,置绥远城厅。1912年改厅为县。1913年归化、绥远二县合并为归化县,1914年改归绥县。1928年绥远建省,以归绥县城区设归绥市(省辖),并为省会。1954年改呼和浩特市(地级),为内蒙古自治区首府。

①陶林县

—西汉置,治今呼和浩特市东。东汉废。

②北舆县

—西汉置,治今呼和浩特市旧城。东汉末废。

③武泉县

—西汉置,治今呼和浩特市东北。东汉末废。

④安陶县

—又作定陶县。西汉置,治今呼和浩特市东南。东汉废。

⑤原阳县

—西汉置,治今呼和浩特市东南。东汉末废。

⑥富民县

—辽置,治今呼和浩特市东。元废。

⑦土默特

旗—明嘉靖年间为蒙古族谙达部游牧地,并筑库库河屯城于丰州滩,为西土默特。清称归化土默特。1914年置土默特旗,治今呼和浩特市。1965年分为左、右两旗(1969年成立)

牙克石市

(新工街道)

喜桂图旗

牙克石市

1950年

1983年

1950年设喜桂图旗,治今市。1969—1979年曾划入黑龙江省。1983年改设牙克石市。

云南省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

威信县

(扎西镇)

威信行政区

威信县

1913年

1936年

1913年置威信行政区,治今县北旧城镇。1921年迁治今址。1936年改威信县。

河南省

今地名

改置地名

设置年代

沿革变迁

废置地名

长葛市

(建设街道)

长葛邑

长社县

颍川县

长葛县

长葛市

春秋郑

秦

隋

隋

1993年

春秋郑长葛邑。秦置长社县,治今市东北。东魏武定七年(549年)迁治颍阴县(今许昌市)。隋开皇初改长社县为颍川县。开皇六年(586年)析置长葛县,治今市东北老城镇。1960年迁治今址。1993年改设长葛市。

洧川县—金兴定二年(1218年)置,治今长葛市东北(一说今尉氏县西南)。明洪武二年(1369年)迁治今尉氏县西南洧川镇。1954年省入长葛县。

巩义市

(紫荆路街道)

巩邑

巩县

巩义市

周

秦

1991年

周畿内巩邑。秦置巩县,治今市西南。北齐废。隋开皇十六年(596年)复置,治今市东北老城。1928年迁治今市东北站街镇,1963年迁治今址,1991年改设巩义市。

永乐县—北宋景德四年(1007年)置,治今巩义市西南芝田镇。金贞元元年(1153年)改芝田县,元废。

开封县

(城关镇)

开封县

浚仪县

开封县

祥符县

汴京

南京

祥符县

开封县

秦

西汉

唐

北宋

金

金

明

1913年

秦置开封县,治今县西南古城村。西汉置浚仪县,治今开封市。北魏太平真君八年(447年)废开封县,景明初复置。唐贞观元年(627年)废入浚仪县,延和元年(712年)复置开封县于汴州城(今开封市)。五代梁、晋、汉、周及北宋定都于此,与浚仪县同为开封府治。大中祥符三年(1010年)改浚仪县为祥符县。金以此为汴京,贞元初改为南京。元为南京路和汴梁路治。明洪武初并开封县入祥符县。1913年又改祥符县为开封县。1957年陈留县并入,1960年并入开封市,1961年复置。

①陈留县—

秦置,治今开封县东南陈留镇。西晋废,隋开皇六年(585年)复置。1957年废入开封县。

②小黄县—

西汉置,治今开封县东北,西晋为陈留国治。北魏太平真君八年(447年)废,太和中复置,北齐废。唐武德四年(621年)复置,贞观元年(627年)废

③新里县—

隋开皇十六年(596年)置,治今开封县东北,唐贞观元年(627年)废。

孟州市

(会昌街道)

河阳县

孟州

孟县

孟州市

西汉

唐

明

1996年

西汉置河阳县,治今市西。西晋末废,北魏孝昌中复置。北齐废。隋开皇十六年(596年)复置,治今市南。唐会昌三年(843年)置孟州,治河阳县(今市南)。金大定中迁治今市,明初废河阳县入孟州,洪武十年(1377年)降州为县。1949—1952年曾属平原省。1996年改设孟州市。

谷旦县—唐武德三年(620年)置,治今孟州市北。武德四年废。

汝阳县

(城关镇)

伊阳县

汝阳县

明

1959年

明成化十二年(1476年)置伊阳县,治今址。1959年改汝阳县。

温县

(温泉镇)

温国

温县

李城县

温县

西周

春秋晋

唐

唐

西周为温国。春秋晋置温县,治今址西南。北齐废,隋开皇十六年(596年)复置。大业十三年(617年)迁治今址。唐武德四年(621年)改李城县,八年复名温县。1949—1952年曾属平原省。1960年撤销,1961年复置。

①州县—

春秋晋置,治今温县东北。隋开皇十八年(598年)改邢丘县,大业二年(606年)改安昌县。唐武德二年(619年)改武德县。北宋熙宁六年(1073年)废。

②平皋县

—西汉置,治今温县东北。北齐废。

武陟县

(木城镇)

怀县

河内郡

武陟县

秦

秦

隋

秦置怀县,治今县西,为河内郡治。隋开皇十六年(596年)分置武陟县,治今县东南。大业三年(607年)废。唐武德四年(621年)复置,治今县西南。1939年迁治今址。1949—1952年曾属平原省。

武德县—秦置,治今武陟县东南。东晋废。

沈丘县

(东城街道)

项国

项县

秣陵县

项城县

沈丘县

春秋

秦

东魏

隋

明

春秋为项国。秦置项县,治今址。东魏改秣陵县,隋开皇三年(583年)改项城县。明移置沈丘县(故址在今安徽省临泉县,秦为寝县,唐改沈丘县),治老城镇。宣德三年(1428年)项城县移治今项城市。1950年迁治今址。

邵陵县—东魏置,治今沈丘县境。北齐废。

舞阳县

(舞泉镇)

武阳邑

舞阳县

战国魏

秦

战国魏武阳邑。秦置县,治今县西北。南朝宋废。唐开元四年(716年)复置,迁治今县东北北舞渡镇。元和十三年(818年)迁治今县东北吴城。金泰和八年(1208年)迁至今址。

①定陵县

—西汉置,治今舞阳县。北魏皇兴元年(467年)改北舞阳县,永安中为定陵郡治。隋开皇初为北舞县,唐贞观元年(627年)废。

②云阳县

—北魏置,治今舞阳县境。西魏废。

伊川县

(城关镇)

自由、平等二县

自由县

伊川县

1929年

1931年

1932年

1929年由洛阳、登封、临汝、伊阳(今汝阳)等县析置自由、平等二县。1931年平等县并入自由县。1932年改自由县为伊川县,治今址。

①自由县

—1929年置,治今伊川县白沙镇。1932年改伊川县。

②平等县

—1929年置,治今伊川县西南。1931年并入自由县。

③新成县

—西汉置,治今伊川县西南。东汉改新城县。东魏为新城郡治。隋开皇十八年(598年)改伊阙县,北宋熙宁三年(1070年)废。

禹州市

(颍川街道)

阳翟

栎邑

阳翟县

颍川郡

阳翟郡

颍顺军

颍顺州

钧州

禹州

禹县

禹州市

夏

春秋郑

秦

秦

东魏至隋初

金

金

金

明

1913年

1988年

古称阳翟,相传为夏禹都城。春秋郑庄公于此建城,为郑国别都,名栎邑。战国初韩景侯在此建都。秦置阳翟县,治今市,为颍川郡治。东魏至隋初为阳翟郡治。金先后为颍顺军、颍顺州、钧州治。元因之。明洪武初省县入钧州。万历三年(1575年)改钧州为禹州。1913年降州为禹县。1988年改设禹州市。

康城县—北魏置,治今禹州市西北。隋仁寿四年(604年)废。唐武德四年(621年)复置,贞观三年(629年)又废。

周口市

(川汇区)

周口市

周口镇

周口市

周口镇

周口市

1948年

1952年

1953年

1965年

1980年

1948年由商水县析设市,1952年撤市改镇,1953年复设市。1958年撤销,1965年设周口镇(县级)。1980年复设市。2000年升设地级市。

郑州市

(中原区)

管国

管邑

管城县

管州

郑州

荥阳郡

管州

郑州

郑州直隶州

郑县

郑州市

西周

春秋

隋

隋

隋

隋

唐

唐

清

1913年

1928年

西周管国,春秋郑管邑。隋开皇十六年(596年)置管城县,治今市,为管州治。大业二年(606年)为郑州治。三年为荥阳郡治。唐武德四年(621年)为管州治。贞观七年(633)年为郑州治。明洪武初省管城县入郑州。清雍正二年(1724年)升直隶州。1913年改郑县。1928年设郑州市(省辖),1931年撤销,1948年复置。1949年为地级市,1954年河南省会由开封迁此。

①故市县

—西汉置,治今郑州市西北。东汉废。

②广武县

—(1)隋开皇四年(584年)置,治今郑州市西北。仁寿元年(601年)改荥泽县。(2)1931年由荥泽、河阴二县合置,治今郑州市西北河阴旧城。1949年省入成皋县。

③荥泽县

—隋仁寿元年(601年)改广武县置,治今郑州市西北。北宋熙宁五年(1072年)废入管城县,元祐元年(1086年)复置。1913年与河阴县合置广武县。

④须水县

—唐武德四年(621年)置,治今郑州市西。贞观元年(627年)废。

⑤河阴县

—(1)唐开元二十二年(734年)置,治今郑州市西北。元迁治今荥阳市东北,明洪武三年(1370年)迁今荥阳市东北广武镇。清乾隆三十年(1765年)省入荥泽县。(2)1912年由荥泽县析置,治今郑州市西北。1931年与荥泽县合置广武县。

漯河市

(郾城区)

漯河镇

漯河市

1912年

1948年

原为郾城县一集镇,1912年设漯河镇。1948年设市(县级)。1986年升设地级市。

召陵县—西汉置,治今漯河市召陵区。西晋改邵陵县。唐贞观元年(627年)废。2004年设置召陵区。

罗山县

(城关镇)

宝城县

保城县

罗山县

南朝宋

南朝齐

隋

南朝宋置宝城县,治今县城西;齐改保城县,北齐废。隋开皇十六年(596年)置罗山县。唐迁治今址。北宋开宝九年(976年)废,雍熙二年(985年)复置。元末废,明洪武元年(1368年)复置。

①鄳县—

西汉置,治今罗山县西南。北魏改盟县,北齐废。

②高安县

—北齐置,治今罗山县西南。隋开皇初废。

鄢陵县

(安陵镇)

鄢国

鄢邑

鄢陵县

西周

春秋郑

西汉

西周鄢国地,春秋郑鄢邑(又作鄢陵邑)。西汉置鄢陵县,治今县城西北古城村。东汉迁治今址。北齐天保七年(556年)省入许昌县,隋开皇七年(587年)复置。

鄢陵县—即“鄢陵县”。

登封市

(嵩阳街道)

崇高县

纶氏县

轮氏县

嵩阳县

登封县

嵩阳县

登封县

登封市

西汉

西汉

东汉

隋

唐

唐

唐

1994年

西汉设崇高(治今城关)、纶氏(治今市西南)二县。崇高县东汉废入阳城县。纶氏县东汉建初四年(79年)改轮氏县,西晋废。隋开皇十八年(598年)复置。大业元年(605年)改嵩阳县,治今址。唐贞观十年(643年)废,永淳元年(682年)复置。万岁登封元年(696年)改登封县。神龙元年(705年)复为嵩阳县,二年复为登封县。1994年改设登封市。

①阳城县—

秦置,治今登封市东南告成镇。北魏为阳城郡治。唐为嵩州治。万岁登封元年(696年)改告成县,神龙元年(705年)复为阳城县,二年改告成县,天祐初改阳邑县。五代唐复改阳城县,周显德中废。

②堙阳县—

北魏置,治今伊川县东南。东魏天平初为中川郡治,北周迁治今登封市西。隋开皇六年(586年)改武林县,十八年改轮氏县,大业初废。

③颍阳县—

北魏置,治今登封市西颍阳镇。北周废,唐开元十五年(727年)复置,金又废。

民权县

(城关镇)

1929年

1929年由杞县、雎县析置,治今址。

①外黄县

—秦置,治今民权县西北。唐贞观元年(627年)废。

②甾县—

又作菑县。秦置,治今民权县东北。东汉改考城县。

③城安县

—北魏置,治今民权县东北。隋开皇十八年(598年)改考城县。

修武县

(城关镇)

北齐

北齐天保七年(556年)置县,治今址。隋大业十年(614年)废入武陟县。唐武德二年(619年)复置,迁治浊鹿城(今辉县市西南),六年还治今址。北宋熙宁六年(1073年)又废入武陟县,元祐元年(1086年)复置。1949—1952年曾属平原省。1960年撤销,1961年复置。

荥阳市

(索河街道)

荥阳邑

荥阳县

荥阳郡

成皋郡

武泰县

荥阳县

荥阳市

战国韩

秦

三国魏

北齐

唐

唐

1994年

战国韩荥阳邑。秦置荥阳县,治今郑州市西北古荥。三国魏为荥阳郡治。北魏太和十七年(493年)迁治今市,为荥阳郡治。北齐为成皋郡治。唐天授二年(691年)改武泰县,神龙元年(705年)复为荥阳县。北宋熙宁五年(1072年)废入管城县,元祐元年(1086年)复置。1994年改设荥阳市。

①京县—

秦置,治荥阳市东南。北齐废。

②成皋县

—(1)西汉置,治今荥阳市西北汜水镇。隋开皇十六年(596年)改汜水县。1948年复为成皋县,1954年并入荥阳县。(2)1948年由广武、汜水两县合置,治今荥阳市西北汜水镇。1954年并入荥阳县。

③西成皋

县—东魏置,治今荥阳市西北。北齐废。

④汜水县

—隋开皇十八年(598年)改成皋城县置,治今荥阳市西北汜水镇。垂拱四年(688年)改广武县,神龙初复为汜水县。1949年与广武县合置成皋县。

⑤广武县—

1931年由菏泽、河阴二县合置,治今荥阳市东北广武。1958年与汜水县合置成皋县。

沁阳市

(覃怀街道)

野王邑

野王县

河内郡

河内县

怀州

河内郡

怀州

怀庆路

怀庆府

沁阳县

沁阳市

春秋晋

秦

西晋

隋

隋

隋

唐

元

明

1913年

1989年

春秋晋野王邑。秦置野王县,治今市。西晋为河内郡治。隋开皇十六年(596年)改河内县,为怀州治。大业初为河内郡治。唐为怀州治,元为怀庆路治,明为怀庆府治。1913年改沁阳县。1949—1952年曾属平原省。1989年改设沁阳市。

紫陵县—唐武德三年(620年)置,治今沁阳市西北。武德四年废。

鲁山县

(鲁阳街道)

鲁阳邑

鲁阳县

山北县

荆州

鲁阳郡

鲁山县

鲁县

鲁山县

鲁州

鲁山县

战国楚

西汉

北魏

北魏

北魏

北周

隋

唐

唐

唐

战国楚鲁阳邑。西汉置鲁阳县,治今址。北魏太和十一年(487年)改山北县。十八年为荆州治,二十二年为鲁阳郡治。北周改鲁山县。隋开皇初改鲁县。唐初复改鲁山县,为鲁州治。贞观元年(627年)废州存县。

①犨县—

秦置,治今鲁山县东南。南朝宋废。

②雉阳县

—北魏置,治今鲁山县东南。隋开皇十八年(598年)改湛水县,大业初改犨城县。唐武德初复为雉阳县,贞观初废。

汝州市

(煤山街道)

梁县

石台县

梁县

伊州

汝州

临汝县

汝州市

秦

北魏

隋、唐

唐

唐至明

1913年

1988年

秦置梁县,治今市西南。北魏改石台县。唐贞观元年(627年)废。同年又改承休县置梁县,治今市,并为伊州治。贞观八年为汝州治,宋、金、元均为汝州治。明洪武初省梁县入汝州。1913年废州给临汝县。1988年改设汝州市。

①治城县

—北魏置,治今汝州市西南,被齐废。

②东汝南

县—北魏置,治今汝州市东。北周废。

③南汝原

县—又作汝原县。北魏置,治今汝州市。北齐改汝原县,隋开皇四年(584年)为伊州治,大业二年(606年)为汝州治,三年改承休县。唐贞观元年(627年)改梁县。

博爱县

(清化镇)

博爱县

清化县

博爱县

1929年

1938年

1938年

1929年由沁阳县析置博爱县,治今址。1938年改清化县,后复称博爱县。1949—1952年曾属平原省。1960年撤销,1961年复置。

南阳市直

邓州市

(花洲街道)

穰邑

穰县

荆州

邓州

穰城县

穰县

邓州

邓县

邓州市

战国楚

秦

北魏

隋

金

元

明

1913年

1988年

战国楚穰邑。秦置穰县,治今邓州市。北魏为荆州治。隋以后为邓州治。金改穰城县,元复穰县。明洪武初省穰县入邓州,1913年废州改邓县。1988年改设邓州市。

①朝阳县

—西汉置,治今邓州市东南。南朝宋废。

②冠军县

—西汉置,治今邓州市西北。唐贞观元年(627年)废。

③乐成县

—西汉置,治今邓州市西南。东汉废。

④临洮县

—北魏置,治今邓州市西北。西魏废。

⑤新城县

—北魏置,治今邓州市西北。西魏改临湍县,隋开皇初复改新城县。唐天宝元年(742年)又改临湍县,五代汉改临濑县,北宋废。

新野县

(汉城街道)

新野县

荆州

新野郡

棘阳县

新野县

新州

新野镇

新野县

西汉

三国魏

西晋

北周

隋

唐

唐

元

西汉置新野县,治今址。三国魏为荆州治。西晋为新野郡治。北周改棘阳县,隋开皇初复改新野县。唐武德四年(621年)置新州,寻废。乾元元年(758年)废新野县入穰县,降为新野镇。五代、宋、金因之。元复置新野县。

①交木县

—南朝宋置,治今新野县境。北魏废。

②河南省

—南朝宋侨置,治今新野县东北。北魏废。

③惠怀县

—南齐置,治今新野县境。北魏废。

唐河县

(滨河街道)

上马县

泌阳县

泌州

广州

泌州

唐州

唐县

沘源县

唐河县

北魏

唐

唐

五代唐

五代晋

五代汉

明

1914年

1923年

北魏置上马县,治今址。唐天宝元年(742年)改泌阳县。天佑三年(906年)唐州移此改泌州。五代唐改广州,晋复为泌州,汉改唐州。明洪武二年(1369年)省泌阳县入唐州。十三年降州改唐县。1914年改沘源县,1923年改唐河县。

①湖阳县

—又作胡阳县。秦置,治今唐河县西南湖阳镇。西晋废,北魏复置,为西淮安郡治。北周为升平郡治,隋开皇初为湖州治。蒙古至元三年(1266年)废。

②襄城县

—北魏置,治今唐河县东南。西魏废。

③钟离县

—北魏置,治今唐河县东南。隋开皇十八年(598年)改洞川县。大业初废。

④上马县

—北魏置,治今唐河县。唐贞观元年(627年)废,开元十三年(725年)复置。天宝元年(742年)改泌阳县,明洪武二年(1369年)废。

⑤柘林县—北周置,治今唐河县西南。隋大业三年(607年)废。

桐柏县

(城关镇)

义乡县

桐柏县

桐柏镇

桐柏县

南朝梁

隋

南宋

元

南朝梁置义乡县,治今县东北。隋开皇十八年(598年)改桐柏县。北宋开宝六年(973年)迁治今址。南宋降为桐柏镇,元初复县,至元三年(1266年)又废。明成化十二年(1476年)再置,

①复阳县

—西汉置,治今桐柏县西北。西晋废。

②平氏县

—西汉置,治今桐柏县西北平氏镇。南朝宋废,南齐复置。北宋开宝五年(972年)废。

③淮南县

—西魏置,治今桐柏县境,为油州治。隋开皇末改油水县,大业初废。

社旗县

(赊店镇)

1965年

1965年以南阳县赊旗镇(现赊店镇)为中心,以及唐河、泌阳、方城等县地区析置,治今址。

方城县

(城关镇)

阳城邑

阳城县

堵阳县

方城县

裕州

方城县

战国楚

秦

西汉

北魏

金

1913年

战国楚阳城邑。秦置阳城县,治今县城东。西汉改堵阳县。南朝宋废。北魏太和二十二年(498年)置方城县,治今址。北宋庆历四年(1044年)废入南阳县,元丰元年(1078年)复置。金泰和八年(1208年)置裕州,明洪武初省方城县入州。1913年改置方城县。

①博望县

—西汉置,治今方城县西南。南朝宋废。

②赭城县

—北魏置,治今方城县东。西魏废。

③真昌县

—隋开皇九年(589年)置,治今方城县东南。唐贞观元年(627年)废。

南召县

(城关镇)

明

明成化十二年(1476年)析南阳县北部置,治今县东云阳镇,清顺治十六年(1659年)废,雍正十二年(1734年)复置。1949年迁治今址。

①雉县—

西汉置,治今南召县城东南。南朝宋废。

②北邴县

—北魏置,治今南召县西北,北周废。

③武川县

—北魏置,治今南召县东南。隋末废。

④北雉县

—北魏置,治今南召县东南。隋初废。

⑤向城县

—西魏置,治今南召县东南。五代周废。

镇平县

(涅阳街道)

金

金正大三年(1226年)置镇平县,治今址。明洪武十年(1377年)省入南阳县,十三年复置。

①安众县

—西汉置,治今镇平县城东南。西晋废。

②涅阳县

—西汉置,治今镇平县东北。隋开皇初改课阳县,唐贞观元年(627年)废。

内乡县

(城关镇)

中乡县

内乡县

西魏

隋

西魏置中乡县,治今西峡县。隋开皇三年(583年)避文帝父杨忠讳改内乡县。金正大三年(1226年)迁治今址。

①西城县

—北魏置,治今内乡县西北。西魏改武关县,隋开皇初废。

②石人县

—又作圣人县。西魏置,治今内乡县境。北周废。

③默水县

—唐武德元年(618年)置,治今内乡县东。贞观八年(634年)废。

淅川县

(龙城街道)

淅川县

淅川厅

淅川直隶厅

淅川县

北魏

清

清

1913年

北魏置淅川县,治今县城东。北周并入内乡县。隋大业初复置,后省入南乡县。唐武德初复置。五代梁复置,治今县西南老城镇。元初废,明成化八年(1472年)复置。清道光十二年(1832年)升设淅川厅,光绪三十一年(1905年)升直隶厅。1913年废厅改县。

①丹水县

—秦置,治今淅川县西。隋废。唐武德三年(620年)复置,七年又废。

②顺阳县

—东汉置,治今淅川县南。南齐改名从阳线,后复为顺阳线。北周废入清乡县,隋开皇初改清乡县为顺阳县。元初废。

③南乡县

—东汉置,治今淅川县西南。东晋为南乡郡治,北魏为顺阳郡治,西魏为南乡郡治,隋为淅阳郡治,唐初废。

④郑县—

南朝宋置,治今淅川县东南。西魏改清乡县。隋开皇初改顺阳县,迁治今邓州市西,元废。

⑤白亭县

—西魏置,治今淅川县西南。北周废。

⑥仓陵县

—西魏置,治今淅川县西南。北周废。

⑦龙泉县

—西魏置,治今淅川县南。北周废。

⑧许昌县

—西魏置,治今淅川县西南。北周废。

西峡县

(紫金街道)

析邑

析县

西析阳县

中乡县

内乡县

西峡县

春秋楚

秦

北魏

西魏

隋

1948年

春秋楚析邑。秦置析县,治今址。南朝宋废。北魏置西析阳县,西魏废帝时改中乡县,隋开皇三年(583年)避文帝父杨忠讳改内乡县。金迁治渚阳镇(今内乡县),此地仍属内乡县。1948年由内乡县析置西峡县,治今址。

①盖阳县

—又作葛阳县。北魏置,治今西峡县西北。北周废。

②修阳县

—北魏置,治今西峡县北。北周为析州治。隋开皇初废。

南阳市

(卧龙区)

宛邑

宛县

南阳郡

上陌县

上宛县

南阳县

宛州

申州

南阳府

南阳县

南阳市

春秋楚

秦

秦

北魏

北周

隋

唐

金

元

1913年

1948年

春秋楚宛邑。秦置宛县,治今市,为南阳郡治。北魏置上陌县,北周宛县并入改上宛县,仍治今市。隋开皇初改南阳县。唐武德三年(620年)置宛州,寻废。金正大三年(1226年)置申州,治今市。元至元八年(1271年)升南阳府。1913年废府存县。1948年析南阳县城区置南阳市。1952年撤销,1953年复置。1960年南阳县并入,1961年复县。1994年南阳升设地级市,南阳县并入。

①郦县—

秦置,治今南阳市西北。北魏分南、北二郦县。北周复合为郦县,治今内乡县北。隋开皇初改菊潭县,五代周废。

②西鄂县

—西汉置,治今南阳市北。北周废。

③育阳县

—又作淯阳县。西汉置,治今南阳市南。东晋改云阳县,唐武德八年(625年)废。

④棘阳县

—西汉置,治今南阳市南。北魏改南棘阳县,西魏改百宁县,北周废。

⑤杜衍县

—西汉置,治今南阳市西南。东汉废。

⑥西平县

—北魏置,治今南阳市西北。北周废。

⑦西棘阳

县—北魏置,治今南阳市南。西魏废。

⑧安固县

—唐武德三年(620年)置,治今南阳市。武德八年废。

分享到:QQ空间新浪微博人人网开心网腾讯微博朋友网更多0

上一篇:没有了

下一篇:高 城 村 卫 国 古 都 怀 古

友情链接:河北康氏广东康氏宗亲网福建康氏网湖南梅山康氏网贵州康氏网宁波康氏文化研究会筹备会姓氏321家谱网

版权所有 ? 中华康氏网 地址: 河南省南阳市长江路779号 电话:0377-63117878

备案号:豫ICP备10014098号 技术支持:南阳创想网络有限公司

总访问量 91449, 本月访问量 2036, 昨日访问量 92, 今日访问量 54, 在线人数 1

爱华网

爱华网