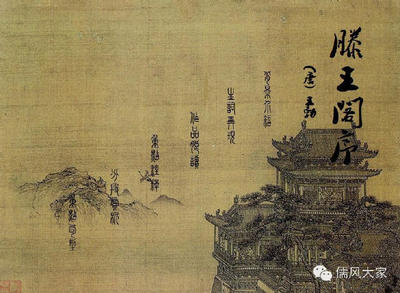

在上一篇文章中,我们探讨了王勃成名作《拜刘右相书》是否为其父代笔的可能性(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e3362dc01010o22.html)。而在这篇文章中,我们将探讨王勃在《滕王阁序》中的疑点,揭开少年天才王勃的真面目。

这篇文章到底是什么时候写的呢?

《旧唐书》中未载此事,而《新唐书》王勃传对于该文的写成时间也没有详细的记载,所以史家关于《滕王阁序》的写作时间一直以来有两种说法。唐末五代时人王定保的《唐摭言》说:“王勃著《滕王阁序》,时年十四。”那时,王勃的父亲可能任六合县令,王勃赴六合经过洪州所做,且序文中有“童子何知,躬逢胜饯”之语,颇符合王勃的年龄。但元代辛文房《唐才子传》则认为是该文上元二年(公元675年)王勃前往交趾(今越南及中国广西一带)看望任交趾令的父亲时所做,当时的王勃已经25岁(而且是在死前不到一年的时间里)。

先不说一个14岁的少年写出这篇辞藻华丽非凡的骈文是否可能(发现王勃才能并向朝廷推荐的右相刘祥道,与王勃父亲王福畤一起吹捧王家子弟的御史韩思彦,亲历《滕王阁序》写成的洪州都督阎伯屿,我再问你们一次:一个14岁的少年在很短的时间内写出这种辞藻华丽非凡的骈文,可能吗?),即便是采用后一种说法,一个25岁的青年能在极短的时间写出这样一篇典故甚多,工整异常,辞藻华丽的骈文,一字不改,也极为可疑。而本文将把其中的疑点尽数摘出,尽量还原事件的真相。

首先介绍一下这篇文章的由来。《新唐书》文艺传中所载的王勃传有一段记载。“初,道出钟陵,九月九日都督大宴滕王阁,宿命其婿作序以夸客,因出纸笔遍请客,莫敢当,至勃,沆然不辞。都督怒,起更衣,遣吏伺其文辄报。一再报,语益奇,乃矍然曰:‘天才也!’请遂成文,极欢罢。”《唐摭言》中关于这个故事的记载更加详细:“王勃著《滕王阁序》,时年十四。都督阎公不之信。勃虽在座,而阎公意属子婿孟学士者为之,已宿构矣。及从纸笔巡让宾客,勃不辞让。公大怒,拂衣而去,专会人伺其下笔。第一报云:‘南昌故郡,洪都新府。’公曰:‘亦是老生常谈。’又报曰:‘星公翼轸,地接衡庐。’公闻之,沈吟不言。又云:‘落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色。’公矍然而起曰:‘此真天才,当垂不朽矣!’遂亟请宴所,极欢而罢。”

根据这些记载还原一下当时的事件:时任南昌故郡洪州都督的阎伯屿,重修了滕王阁,定于重阳节在那里宴请文人雅士吟诗唱和,而王勃因去探望在外做官的父亲途经此地,于是也适逢其会。在宴会上阎伯屿也有个私心,她的女婿吴子章颇有才华,阎叫其事先写好一篇精心撰写的序文,以便在宴席上展示而成名。不料在假意谦让时,年轻气盛的王勃却提笔写成,挥毫泼墨,文惊四座,成就千古佳话。在这个故事中,王勃的少年天才形象被树立起来,《滕王阁序》也做为骈文中最华丽的一个篇章流传千古。但是这篇文章中的很多内容却表明,这篇文章极可能不是王勃本人所写。

文中首段,“星分翼轸,地接衡庐。”包含了一个天文和地理的知识。在中国古代,天上的二十八宿当时分成十三个区域,分别与地上的十三州对应,历代史书中的天文志中都有详细的记载,关于南昌所处豫章地域的的记载是这样的:“豫章入斗十度”,也就是说滕王阁所在地区对应星宿的分野,应该是——牛斗星,而非翼轸星。但是在下文中,王勃却有“物华天宝,龙光射牛斗之墟”之语,说明他是知道这个天文地理知识的——北宋学者王观国在《学林》中也对此产生了疑问:“考《史记·天官书》、《汉书·天文志》及诸史天文皆曰:牵牛、婺女,扬州也。翼轸,荆州也。……滕王阁在豫章而勃序以为星分翼轸者,误矣。……勃序颇为唐人所脍炙,而首误二字何耶?”。同时代的杨炯在《王勃集序》中称“(王勃)九岁读颜氏《汉书》,撰《指瑕》十卷”,对于史书上的天文志应该不会陌生,为什么会有这样矛盾的地方呢?在童年时便曾不遗余力地为《汉书》指摘错误的人,怎么会犯下这样的错误?

疑点显然不只此一处,让我们继续朝下看。“紫电青霜,王将军之武库。”这一句粗看是对宴席上身居高位的“王将军”的吹捧,但用典甚繁,很难想象是一个少年人一蹴而就的作品。北宋洪迈曾称“王勃文章,皆精切有本原处”,明杨慎《丹铅录》也有评论:王勃“以十四岁之童子,胸中万卷,千载之下,宿儒犹不能知其出处”。《滕王阁序》这一句中的用典甚多,考崔豹《古今注》,紫电为孙权六柄宝剑之一,而清霜则为汉高祖斩白蛇之剑(《西京杂记》载之),最后一句“王将军之武库”用典更是精妙,出自《三国典略》:“萧明与王僧辩书:凡诸部曲,并使抬携,赴报戎行,前后云集。霜戈电戟,无非武库之兵;龙甲犀象,皆是云台之仗。”,不仅霜戈电戟与紫电青霜对应上了,而且王僧辩曾在豫章平定刘敬宫叛乱,又与南昌这一地方有了联系,因此颇为切题。但是一个14岁的少年(或者25岁的青年),可能拥有“宿儒犹不能知其出处”的能力吗?可能吗?

除此之外,文章大量用典,如“物华天宝,龙光射牛斗之虚;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻”、“冯唐易老,李广难封,屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时”、“孟尝高洁,空余抱国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭”、“杨意不逢,抚凌云而自惜;钟期既遇,奏流水以何惭”、“非谢家之宝树,接孟氏之芳邻。他日趋庭,叨陪鲤对;今兹捧袂,喜托龙门”、“临帝子之长洲,得仙人之旧馆。”,典故甚多且对仗工整,行文畅快淋漓,这需要在日常的阅读中有大量的知识积累。虽然《新唐书》记载王勃“十岁包综六经,成乎期月,悬然天得,自符音训。”但是这个记载实际上只能说明王勃家里有这些四书五经之类的典籍,家里有这些典籍不等于看过了,看过了不等于看懂了,看懂了不等于能记住,能记住不等于会在文章中用典,会在文章中用典更不等于能用的这么好这么妙这么多——所以王勃会在文章中用数量众多且切合文章的典故显然十分可疑。

而除了文章之外,最为可疑的其实还是王勃在席间提笔而就这件事。《新唐书》中曾经记载了王勃写文章的一个习惯,“勃属文,初不精思,先磨墨数升,则酣饮被覆面卧,及寤,援笔成篇不易一字,时人谓勃为腹稿”,意思是说王勃在写文章的时候不会细想,一般先磨几升墨,喝酒睡一觉,睡醒了再开始写文章,一气呵成不改一字,当时的人都认为他打了腹稿。打腹稿很正常,但是在写《滕王阁序》时显然王勃没有“磨墨数升”、“酣饮被覆面卧”睡一大觉的机会,毕竟高朋满座,不太可能让客人磨墨,王勃也不可能在席间展示喝醉睡觉这种习惯,但事实是王勃却在短时间内将《滕王阁序》写完了,这种完全有悖于作者写作习惯的事情真的发生了,让人不得不提出怀疑:《腾王阁序》真的是王勃本人写的吗?

如果不是王勃本人所写,那么作者会是谁呢?

之前我们考证《拜刘右相书》可能为其父代笔,而在写《腾王阁序》的时候王勃是在省亲途中并未见到自己的父亲,几乎不可能再是王福畤代笔。那么最大的可能就是,被时人称为少年天才的王勃,背后拥有一个写作团队,如果这样很多我们无法理解的事情便都释然了。而王勃从被小范围称颂到天下闻名,名列初唐四杰之首的整个过程,极有可能是一个偶像包装的过程,包括王勃的父亲王福畤、御史韩思彦、右相刘祥道、同时代的名人杨炯甚至洪州都督阎伯屿都参与了这个过程。只是王勃本人不知道珍惜这个被包装来的形象,“倚才陵藉,为僚吏共嫉”,更在任虢州参军时因违反刑律获罪险些被杀,最后还是因为朝廷大赦才捡了一条性命,只是不久便在省亲途中渡海溺水而死。

曾参与了王勃偶像包装的杨炯,在听闻以文章齐名的“王、杨、卢、骆”四杰的称呼后,经常对人说:“吾愧在卢前,耻居王后。”,排除掉文人心高气傲的因素之外,说明其有可能是对王勃偶像包装的一个鄙夷。而《新唐书》在杨炯的评价后加了句“议者谓然”,说明这种质疑可能并不是孤立的存在。

不过斯人已逝,这些疑问只能随风飘散了。正是:

腾王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云,朱帘暮卷西山雨。

闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。

阁中代笔今何在?槛外长江空自流。(完)

爱华网

爱华网