——孔子论诗考(一)

张丰乾

内容提要:孔子从思想家的角度,在教育弟子的过程中对诗的意义阐幽发微,而不仅仅是删定“诗三百”。随着上博简《诗论》等战国佚籍的公布,这一现象更加引起了学界瞩目。本文认为孔子及其弟子重视诗之中的“思”,他对诗的总体把握和对于具体诗篇评论,都采取“一言以蔽之”的手法,简练而精当。孔子对于诗的理解、解释、评论是“诗三百”成为经典的重要原因,同时,论诗和教诗也是孔子思想的重要源头。文中还对孔子“思无邪”、“诗无隐志”、“《关雎》之改”、“《燕燕》以其独”、“《鸤鸠》吾信之”等论断作了新的分析,进而强调“述而不作”的重要性。

关键词:孔子诗三百诗论述而不作

孔子以诗书礼乐教弟子,《论语》当中孔子及其弟子多次引诗。同时,孔子及其弟子讨论具体的诗篇,也常常采用“一言以蔽之”的方法。特别是战国楚竹书《诗论》的面世,马承源主编《上海博物藏战国楚竹书(一)》,上海,上海古籍出版社2001年。使这一问题更加引人注目。

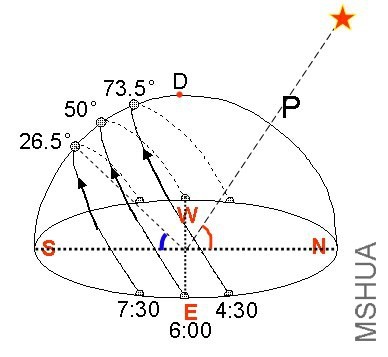

“一言以蔽之”与经典解释《中国哲学史》2004年第4期诗言思,思无邪

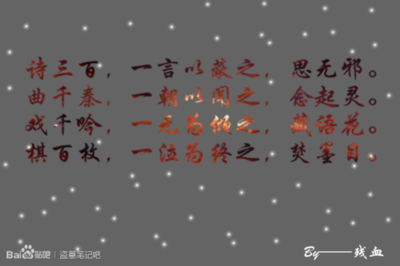

孔子有一个著名的论断:“诗三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’。”(《论语·为政》)“思无邪”出自《诗经·鲁颂·駉》,这个“思”一般解释为思虑,而不是看作发语词,是这首诗的诗眼。《鲁颂·駉》中还有“思无疆”、“思无期”、“思无斁”和“思无邪”句式一样。对于“无邪”的所指,有多种解释,或以为是指鲁僖公本人的思,或以为是马的品性,如果把“以车祛祛,思无邪”看成是一句话而不是两句话,那么“无邪”就是指驾车的态度。不论怎样,经过孔子概括,“思无邪”成了诗三百的整体特色,被广泛认可。

“思无邪”既包括思考的内容是无邪的,也包括思考的方法是无邪的。孔子在评论“唐棣之华,偏其反而。岂不尔思?室是远而”时说“未之思也,何远之有”,也清楚地表明了孔子对于诗当中“思”的留心。显然,孔子是把诗看成是思想的载体。当然这种思想不是狭义的哲学意义上的思想(thought),也包括“思念”(miss)、“思索”(ponder)、“思虑” (consider)等。既是我们把“诗言志”的“志”理解为“记录”的意思,进而把《诗经》理解为对古代生活的记录,是历史的一种,那么,诗歌中所记录的也是那些值得思考的事情,更何况,很多诗都是直接记录思想感情的。

上海博物馆藏战国楚竹书《诗论》评价《颂》:“其思深而远”。《诗论》还提出了“《绿衣》之思”是为什么的问题,后文则回答说:“《绿衣》之忧,思古人也。”《绿衣》被收入《邶风》,“绿兮衣兮,绿衣黄里。心之忧矣,曷维其已?绿兮衣兮,绿衣黄裳。心之忧矣,曷维其亡?绿兮丝兮,女所治兮。我思古人,俾无訧兮。絺兮绤兮,凄其以风。我思古人,实获我心。”本为描写思念原来的伴侣,看着她所织的衣服,幽思无法排遣,无法控制,“我思古人,实获我心”,那个老相识的确是占领了自己的心灵。“古人”也可以理解或者解释为“古代的人”,《绿衣》所说的“我思古人,实获我心”就是孟子“先得我心”的先声。

孔子所说的“一言以蔽之”,实际上也是为他心目中选定的“诗三百”做了一个注脚,或者说限定了一个范围。那个“蔽”既是概括,也是遮蔽。后人见不到那些“思有邪”的古诗,孔子的确要承担一些责任。不仅如此,压根没有读过《诗经》的人也可以说:“诗三百,一言以蔽之,曰‘思无邪’”。所以朱熹告诫说:

曾见有人说诗,问他《关睢》篇,於其训诂名物全未晓,便说:“乐而不淫,哀而不伤。”某因说与他道:“公而今说诗,只消这八字,更添‘思无邪’三字,共成十一字,便是一部毛诗了。其他三百篇,皆成渣滓矣!”因忆顷年见汪端明说∶“沈元用问和靖:‘伊川易传何处是切要?’尹云∶‘体用一源,显微无间。此是切要处’。”后举似李先生,先生曰∶“尹说固好。然须是看得六十四卦、三百八十四爻都有下落,方始说得此话。若学者未曾仔细理会,便与他如此说,岂不误他!”某闻之悚然,始知前日空言无实,不济事,自此读书益加详细。(《朱子语类卷十一·学五·读书法下》)

孔子“思无邪”的概括是有着落的,是自己做出来的,他根据自己选定的材料,编订了“诗三百”,也为后人留下了“思无邪”的门径。过此门而不入者,何其多矣!

民性固然,诗无隐志

上海博物馆藏战国竹简《诗论》最受到关注的就是孔子所说的“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意”“隐”从李学勤、庞朴等释。饶宗颐释为“吝”,亦可从。见饶宗颐:《竹书〈诗序〉小笺》,朱渊清、廖名春执行主编《上博馆战国楚竹书研究》,上海书店出版社2002年。。“诗言志”是被广泛认可的论断。《尚书·舜典》:“诗言志,歌咏言,声依咏,律和声;八音克谐,无相夺伦;神人以和。”《毛诗序》:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。” “志”和“思”皆从心,字义本有相通之处,竹书《诗论》中也提到“《绿衣》之思”。古史辨运动中,很多学者力辨“志”为“记”,以合“六经皆史”之说。黄寿祺先生说:“诗之为诗,其初本为抒发情意之作,其后以其有关政教,故国史采之,诗之功用,遂同于史。”黄寿祺著:《群经要略》,上海,华东师范大学出版社2000年,第66页。任何诗歌都会带有那个时代的印记,成为历史的载体之一,但是,诗毕竟不同于史,思想家更看重的是其中能够超越历史的“志”或者“思”。

竹简《诗论》中说:“民性固然,其有隐志必有以俞(抒)也。”“俞”或通“喻”,下同。周凤五、陈剑等作如此释读。 “隐志”在这里虽然也可以理解为隐藏之志,更可理解为“未发”之志,孔子认为民众的本性就是心中未发的情志一定要表达出来,实际上是提醒人们注意诗当中的“民性”。《诗论》中不止一次出现“民性固然”:“孔子曰:‘吾以《葛覃》得敬初之诗,民性固然。见其美,必欲反其本’”;“吾以《甘棠》得宗庙之敬。民性固然,甚贵其人,必敬其位;悦其人,必好其所为。恶其人者亦然。”《诗论》又说:“《木瓜》有藏愿而未得达也。因木瓜之报,以俞(抒)其怨者也。”《木瓜》原诗:“投我以木瓜,报之以琼琚。匪报也,永以为好也。投我以木桃,报之以琼瑶。匪报也,永以为好也。投我以木李,报之以琼玖。匪报也,永以为好也。”孔子以为《木瓜》所要抒发的就是未能实现而又不便于明说的愿望,不管对方给自己送怎样简单或者普通的礼物,自己都要“投瓜报玉”,而不是像通常那样“投桃报李”。《大雅·抑》:“投我以桃,报之以李。”这样做并非是要“回报”对方,而是希望和对方永结同好。这可能是事先的一种期望,也可能是事后的一种起我解嘲,总之都有些埋怨对方不像自己一样重视彼此的情谊,当然,这种埋怨也可能只是一种担心。这样的心思不能向对方直接表白,但是要通过写诗来抒发自己“琼瑶之报”背后的心思。

《荀子·解蔽》解释“虚壹而静”:“心未尝不臧也,然而有所谓虚;心未尝不两也,然而有所谓壹;心未尝不动也,然而有所谓静。人生而有知,知而有志,志也者,臧也;然而有所谓虚,不以所已臧害所将受谓之虚。”“臧”通“藏”,和虚相对,指心中占有一定位置的想法,有意思的是,其中以“藏”解释“志”,那么“诗无隐志”就是“诗无隐藏”,“藏”是名词而不是动词。怎样“不以所已臧害所将受”?恐怕赋诗或者做诗是一个途径。

《文心雕龙·谐隐》:“隐也。遁辞以隐意,谲譬以指事也。”朱光潜在《诗论·诗与谐隐》一节中评论说:“谜语不但是中国描写诗的始祖,也是诗中‘比喻’格的基础。”“隐语为描写诗的雏形,描写诗以赋规模为最大,赋即源于隐。后来咏物诗词也大半根据隐语原则。诗中的比喻,以及言在此而意在彼的寄托,也都含有隐语的味道。”朱光潜:《诗论》,北京,三联书店1984年第1版,1998年第2版。

谜语、隐语、诗歌之间的关系很有趣味。在写诗的人来看,自己的意志隐藏得越巧妙越好,做诗最忌讳直白。但是,就好像制作谜语的人,精心构思的谜面,还是希望有比较聪颖的人猜得出来,换言之,有谜面,必有谜底。“藏”不是空无,而是实有,只不过不是一目了然罢了。孔子之所以强调“诗无隐志”,是从“读者”或者“解释者”的角度来说的。孔子充分认识到了诗的含蓄性,使得很多人觉得不知所云,或者不得要领。但是他从“民性固然”的角度鼓励读者去体味作者的“言外之意”,可谓煞费苦心。的确,“隐藏”并非作者的本意,否则,做诗的目的就值得怀疑了。但是,读者常常因为各种因素的“遮蔽”,被作者的“障眼法”所迷惑,和作品之间多有隔阂。“理解”和“解释”因此而和“创作”一样不可或缺。

诗犹旁门

竹简《诗论》:“……曰:‘《诗》,其犹旁门与?’‘残民而怨之,其用心也将何如?’曰:‘《邦风》是也。’‘民之有戚患也,上下之不和者,其用心也将何如?’ ‘……是也。’‘有成功者何如?’曰:‘《颂》是也’。”周凤五注:

旁门,四通之门。《尚书·尧典》:“辟四门,明四目,达四聪”,《礼记·聘义》:“孚尹旁达”,《正义》:“旁者,四面之谓也”可证。简文谓读《诗经》可以周知四方之事,通达人情事理,犹四门洞开也。《论语·阳货》:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨”,与简文相通,可以参看。周凤五:《〈孔子诗论〉新释文及注解》,见“简帛研究网”(www.jianbo.org)或朱渊清、廖名春执行主编《上博馆战国楚竹书研究》,上海书店出版社2002年3月。

曹建国注:

“旁门”见于《周礼·考工记·匠人》:“匠人营国,方九里,旁三门。”郑玄注云:“天子十二门,通十二子。”贾公彦疏:“旁谓四方。”是以“旁门”即四方之门,对应十二子,以察时变。则《诗》犹旁门,是说《诗》乐与天地同节,非谓借《诗》以周知四方之事。曹建国:《论上博〈孔子诗论〉简的编连》,见“简帛研究网”(www.jianbo.org)。

周注和曹注实际上可以汇通,“诗犹旁门”不仅是说借助读诗可以周知四方上下,也可以了解往古来今,这是就统治者而言。从竹简《诗论》来看,了解诗的人,也可以通过《邦风》(即《国风》)这个“旁门”来告诫统治者“残民”的危害。而成功可以用《颂》之中的诗篇来加以称赞。当然,写诗或者吟诗的人本来就是把诗看作是抒发自己心志的门户。

“诗犹旁门”不是贬低诗的价值,而是突出诗的独特功用。“旁门”来的消息常常便捷而准确,出自“旁门”的措施往往灵活而奏效。“诗犹旁门”还可以使得诗本身保持自己的特性,边缘化也没有关系。《毛诗序》说:“故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”显然是拔高和扩大了诗的功用,反而窒息了诗的生命力。

《关雎》之改

上博简《诗论》有“《关雎》之改”,“改”字有很多不同的释文参见“简帛研究网”(www.jianbo.org);朱渊清、廖名春执行主编《上博馆战国楚竹书研究》,上海书店出版社2002年3月;姜广辉主编《经学今诠三编》(《中国哲学》第二十四辑),沈阳,辽宁教育出版社2002年。,看上去都有些理据。《关雎毛诗序》有言:“后妃之德也,风之始也,所以风天下而正夫妇也。故用之乡人焉,用之邦国焉。风,风也,教也,风以动之,教以化之。”“化”就是“改”的意思。上博简《诗论》后文明确说:“《关雎》以色喻于礼,……两矣,其四章则喻矣。以琴瑟之悦拟好色之愿,以钟鼓之乐□□□(之)好,反内于礼,不亦能改乎?” “好色之愿”是欲望,“琴瑟之悦”和“钟鼓之乐”则是礼仪,是艺术,欲望是可以被升华的,可以被改化的。《论语·八佾》记载孔子论此诗:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。” 乐和哀是人情,“不淫”“不伤”则是改化,所谓的“喜怒哀乐”的未发和已发,不是不要发,而是要“发而皆中节”。所以,“乐而不淫,哀而不伤”是典型的中庸模式,孔子从《关雎》中引申出了这样的思想,这个“改”字是很要紧的,《关雎毛诗序》后文就说:“《关睢》、《麟趾》之化”。李先生在清华简帛研讨班上已经指出。李学勤、姜广辉、愈志慧等先生的释文是正确的。

《荀子·大略》中也有相关的材料:“《国风》之好色也,《传》曰:‘盈其欲而不愆其止。其诚可比于金石,其声可内于宗庙。’”王先谦《集解》引杨倞注:“好色,谓《关雎》乐得淑女也。盈其欲,谓好仇也,窹寐思服也。止,礼也。欲虽盈满而不敢过礼求之。此言好色人所不免,美其不过礼也。故《诗序》云:‘《关睢》乐得淑女,以配君子,爱在进贤,不淫其色;哀窈窕,思贤才,而无伤善之心焉。是《关睢》之义也。’”根据杨倞的注释,可以清楚地看到“改”就是控制,改化自己的欲望,“不愆其止”,“改”不必解释为“止”。

“关雎之改”实际上是爱的哲学,对自己喜爱或者爱慕的东西,不管如何“寤寐思服”,“求之不得”,“辗转反侧”,都不能够采取轻薄或者强迫的手段,但也不必灰心,可以“琴瑟友之”,“钟鼓乐之”。看来古人早就认识到了爱欲和文明的关系。柏拉图也说:“正确的爱难道不是对于美的有秩序的事物的一种有节制的和谐的爱吗? ”“正确的爱能让任何近乎疯狂与近乎放纵的东西同它接近吗?”[古希腊]柏拉图:《理想国》,郭斌和、张竹明译 ,北京,商务印书馆1986年,第110页。

竹简《诗论》中又说:“《关雎》之改,则其思益也”,能够更改或者改化自己的欲望,那么思想水平就可以得到助益,思维能力就可以得到提高。可见孔门论诗,的确重视“思”。

《燕燕》以其独,《鸤鸠》吾信之

竹简《诗论》解释“《燕燕》之情”说“以其独也”。《邶风·燕燕》表达了“泣涕如雨”的分别之情,简帛《五行》当中皆以此来申说“慎独”之意。《燕燕》当中的“淑慎其身”在《曹风·鸤鸠》中具体表述为“淑人君子”“其仪一兮、其仪不忒、其带伊丝、正是国人”。竹简《诗论》中说:“《鸤鸠》曰:‘其仪一兮,心如结也。’吾信之。”

笔者曾撰文以为,此处的“独”,指独立性。拙文《慎独新说》,发表于2001年7月第12届国际中国哲学大会,收入方克立主编:《中国传统哲学的现代诠释》(第12届国际中国哲学大会论文集之二),北京,商务印书馆2003年。简帛《五行》云:“能差池其羽,然后能至哀。君子慎其独也。”所谓的“至哀”就是“极端的悲伤”,“纯粹的悲伤”,“绝对的悲伤”,“独一无二的悲伤”,总之,是出于至诚、自然而然的悲伤,这样的悲伤是君子个性的一个重要方面,所以要认真对待。《诗经·燕燕》有“淑慎其身”之语,郭店竹简《成之闻之》有“慎求之于己”之语。《吕氏春秋·先己》:“昔者先圣王,成其身而天下成,治其身而天下治。故善响者不于响于声,善影者不于影于形,为天下者不于天下于身。《诗》曰:‘淑人君子,其仪不忒。其仪不忒,正是四国,’言正诸身也。” 《吕氏春秋·先己》所引用之诗又是《曹风·鸤鸠》中的后半节,恰好和竹简及帛书《五行》相呼应。所以我们可以明白无误地说:“慎其身”、“正诸身”就是“慎其独”的本意,身非身体之身,而是自身之身,也就是“慎求之于己”,只不过一个“独”字,强调无对、无待,更有哲学意味而已。

“独”不仅仅局限于“闲居之所为”,“《燕燕》之情”是在看不见亲人之后,独自“泣涕如雨”,而不是哭给别人看的,所以是发自本真自我的真情实感,值得珍视。“心如结”则是其独立性的比喻,“一”与其看成专一,不如看成独一。因为鸤鸠即使是寄生于别的鸟巢也没有改变它的独立性,何况君子乎!君子的可信就是来自于它的独立性。

随着简帛《五行》的出土,大多数的学者都认为“慎独”之说和子思学派息息相关,而竹简《诗论》多以为和子夏学派分割不开,但是,至少这两派都重视慎是比较可靠的。而对《燕燕》和《鸤鸠》的解读又和孔子挂起钩来,“慎其身”的说法则多见于《诗》、《书》。可见“慎独”的思想源头是久远的。

小结:述而不作——诗的学术化和哲学化

谢上蔡说:“子贡因论学而知诗,子夏因论诗而知学,故皆可与言诗。”朱熹《论语集注》引。不管怎么样,优秀的学者都可以发现“诗”和“学”之间的内在联系,并从中获得“知”,哲学被看作爱智慧的学问,但是智慧从来不是孤立的。

欧阳修在《六一诗话》中评价韩愈说:“退之笔力,无施不可,而尝以诗为文章末事,故其诗曰:‘多情怀酒伴,馀事做诗人’也。然其资谈笑,助谐谑,叙人情,状物态,一寓于诗,而曲尽其妙。”孔子不是写诗的人,但是,他对诗的评论不仅促进了诗的传播,也在很大程度上决定了诗的命运,随着孔子地位的抬升,“诗三百”也逐渐成为官方认可的经典,而不仅仅是老师教学的教材。孔子论诗,在专门研究哲学史的人来说,也有些“余事”意味。但是,考究起来,孔子论诗的目的远远超越了“资谈笑,助谐谑,叙人情,状物态”的方面,而是寄托了他的文化理想、教育理念、哲学观点以及治学方法、处世原则等等多个方面,换言之,孔子是在注意挖掘诗当中的具有可普及性的思维模式或者价值观念。

刘小枫指出:“追求普遍有效性的愿望,本是出自于人企图控制自然和社会的要求,它在18世纪达到了普遍化。17、18世纪的哲学成就就是概念的抽象化,普遍的理性化,甚至当时的怀疑论和神秘主义也是以概念抽象化和普遍理性化为前提的。但正是这种普遍的理性化意味着人的心灵的枯竭,完整的处于一定历史阶段之中的有限个体绝不是那种抽象化了的人的概念所能穷尽的。所以,普遍的理性化,也就是普遍地遗忘了人的感性生存,面对这一历史境遇,诗人出来取代哲学家,就不但合法,而且也是诗人的圣职。”刘小枫:《诗化哲学》(济南,山东文艺出版社1986年版)之《第三章·诗人与哲学家交换位置》。

孔子在他所处的时代所做的工作恰好相反,把“述而不作”看成是自己的天职。陈来以为“孔子及诸子时代不是以‘超越的突破’为趋向,而是以人文的转向为依归”。陈来:《古代思想文化的世界——春秋时代的宗教、伦理与社会思想》,北京,三联书店2002年,第16页。如果以“神——人”关系的框架来看,这是有道理的。但是如果以“经典——解释”,“诗人——哲学家”的框架来看,孔子所作的工作显然还是“超越的突破”。孟子曾說:“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作。晋之《乘》、楚之《梼杌》、鲁之《春秋》,一也。其事则齐桓、晋文,其文则史。孔子曰:‘其义则丘窃取之矣’。”(《孟子·离娄下》)孔子不仅“窃取”《春秋》之义,也“窃取”诗三百之义。总之,孔子对于已经形成的经典,都是注重如何阐述、讲述、论述其中的“义”,而不是计较于它们的“文”。所谓的“窃取”无非是说孔子对于经典编撰、解释和理解是个性化的,有突出特点的。

孔子作为哲学家,不仅取代了诗人,也取代了历史学家。就诗三百而言,孔子把它们作为教材,培养有教养的“君子”,进而阐发其教化天下的意义,这是诗的学术化和哲学化,伦理化、政治化只不过是一个副产品。因为“学术”和“教化”往往是很个人化的事情,在政治动荡、伦理混乱的环境中个人依然可以甚至更有必要去研习经典,讲论思想,成为君子。柏拉图也极力主张:“我们必须寻找一些艺人巨匠,用其大才美德,开辟一条道路,使我们的年轻人由此而进,如入健康之乡;眼睛所看到的,耳朵所听到的,艺术作品,随处都是;使他们如坐春风如沾化雨,潜移默化,不知不觉之间受到熏陶,从童年时,就和优美、理智融合为一。”[古希腊]柏拉图:《理想国》,郭斌和、张竹明译 ,北京,商务印书馆1986年,第107页。

《史记·乐书》对“能作”和“能述”作了明确区分:“故知礼乐之情者能作,识礼乐之文者能述。作者之谓圣,述者之谓明。明圣者,述作之谓也。” 裴骃《史记集解》引郑玄之言:“述谓训其义。”也就是说,懂得礼乐的情况而能够创作礼乐,这样的人是“圣”;能够辨别礼乐的原理,解释其意义的人可称得上“明”。张守节《史记正义》以为“尧、舜、禹、汤之属”是“圣”,而“游、夏之属”是“明”,居然没有提到孔子,大概因为孔子在当时早已是无可争议的圣人,但是孔子本人又表白“述而不作”, “若圣与仁,则吾岂敢?”这样的尴尬是因为后人拔高了孔子的地位,而忽视了“述”的重要意义。

思想的资源其实是从来不缺乏的,缺乏的是富有启发性的总结、提炼和解释。所以没有孔子这样在集大成的基础上做出突破性工作的哲学家,的确会发生“万古如长夜”的惨象。

(作者:中山大学哲学系讲师)

爱华网

爱华网