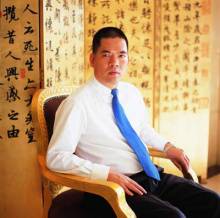

伍廷伍廷芳芳,中国近代第一个法学博士 (1842年1月30日~1922年6月23日),法学博士,律师,清末民初杰出的外交家、法学家,本名叙,字文爵,号秩庸,后改名廷芳,是中国近代第一个法学博士,香港立法局第一位华人议员, 洋务运动开始后,1882年进入李鸿章幕府出任法律顾问,参与了中法谈判、马关谈判等,1896年主持修订法律,提出了包括删除酷刑、实行陪审和律师制度等一系列先进主张,1917年赴广州参加护法运动,任护法军政府外交总长、财政总长、广东省长。陈炯明叛变时,因惊愤成疾,逝世于广州。

2 生平经历 编辑本段

2.1 求学阶段

1842年7月30日生于新加坡,后赴香港圣保罗学院求学,接受了六年的西式教育,5年后以优异成绩毕业。在求学期间与黄胜—起创办第一家中文报纸《中外新报》,又协助陈蔼亭创办《香港华字报》。[2]

1862年担任香港高等法院译员。

1864年与何进善牧师的长女、何启之姐妙龄女士结婚。

1870年由高等法院调任巡理厅首席译员。

1874年自费留学英国,入伦敦学院攻读法学,斯满后取得大律师资格。

2.2 从事律师

伍廷芳1877年2月返港,是获准在英国殖民地开业的第一位华人律师,同时又被港府选任为考试委员。 洋务运动开始后,李鸿章深感到对外交涉人才的短缺,1877年10月6日,天津海关道黎兆棠将伍廷芳引荐给李鸿章,经过虚衷询访,李鸿章发现伍廷芳正是“物色数年”而未得的人才,当即决定将之延入幕府,以便“遇有疑难案件,俾与洋人辩论。凡折以中国律例而不服者,即以西律折之,所谓以彼之予刺彼之盾也”。 港督轩尼诗对其服务精神极为赞许。

1878年12月16日,正式委派其为掌法绅士(后译太平绅士),开华人任太平绅士之先河。

1879年律政司因事返英,港督委其署理。

1880年裁判司返英度假,伍亦奉委署职。同年2月19日,由于港督轩尼诗和香港华人领袖的推荐,伍廷芳成为香港开埠以来第一位立法局华人议员。此后积极支持轩尼诗的开明政策,反对歧视华人,废除公开笞刑,遏制贩卖女童等。其对香港的商业发展,城市建设及社会福利诸方面亦贡献良多。1880年他与富商梁安等联名上书,请求成立华人商会。

1881年,他提议创建电车计划,并建议其妻弟何启进行九龙湾填海工程,他还多次捐款支持香港教育事业。

1882年正式进入李鸿章幕府,其后主持办理了因北洋水师军舰停泊日本发生的“崎案”。

2.3 从政阶段

1896年被清政府命为出使美国、西班牙、秘鲁公使。

1897年2月25日返港省亲,受到港督罗便臣、驻港陆、海军司令、立法局全体议员及士绅们的热烈欢迎。

1899年奉命同墨西哥签订《中墨通商条约》。

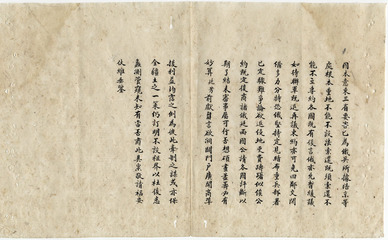

1902年应召回国,授四品候补京堂衔,先后任修订法律大臣、会办商务大臣、外务部右侍郎、刑部右侍郎等职。与沈家本共同主持修订法律,拟订了民刑律草案,提出了包括删除酷刑、禁止刑讯、实行陪审和律师制度、改良狱政等等一系列先进的主张,产生了重要深远的影响。

1906年伍夫人何妙龄捐巨款建成何妙龄医院。伍廷芳居港20余年。

1907年再次出任驻美、墨国西哥、秘鲁、古巴公使,两年后回国。 辛亥革命爆发后,伍廷芳在上海宣布赞成共和,致函清廷,劝告清帝退位。上海光复后,与陈其美、张骞等组织“共和统一会”,又被光复各省推为临时外交代表,与各国交涉。旋任南方民军全权代表,与袁世凯派出的北方代表唐绍仪举行南北议和谈判,达成袁世凯迫清室退位,赞成共和,即选袁为大总统的妥协。南京临时政府成立后,出任司法总长。临时政府北迁,退居上海,先后被国民共进会、国民公党推为首领,并被共和党列为理事,未就职。伍廷芳对袁世凯称帝和张勋复辟极力加以反对。

1916年出任段祺瑞内阁外交总长,次年代总理,旋因拒绝副署解散国会令解职出京。

1917年追随孙中山赴广州参加护法运动,任护法军政府外交总长。

1921年任广州军政府外长兼财政总长。北伐战争时,曾代行总统职权。

1920年伍廷芳被清政府委任为修订法律大臣,与沈家本一起,主持晚清修律活动。在修律过程中,他竭力主张全面引进西方各国的法律制度。他的主张得到擅长于中国传统法律的沈家本的支持。辛亥革命后,伍廷芳继续致力于中国法律的修改,并得到孙中山的支持。 南京临时政府成立以后,伍廷芳被任命为司法总长。伍廷芳一方面主张仿效西方,建立全面新的法律体系,包括建立律师制度。另一方面利用司法总长的身份,在具体的审判活动中率先推动律师辩护制度的实施。

1922年四月孙中山撤陈炯明广东省长职,由伍廷芳兼任广东省长。陈炯明叛变时,伍廷芳坚持与孙中山合作,于17日与魏邦平登上永丰舰,与孙会晤。孙对伍廷芳说:“今日我必须率舰队击破逆军,戡平叛乱而后已。”孙中山指示他通告各国驻广州领事,要各国严守中立,勿助叛军。伍忠实执行孙的指示,各国领事都接到伍廷芳发出的通告。其时,伍的年事已高,在叛军枪声大作、火烧观音山时,伍廷芳正住在总统府。火警和枪声,使得惊悸过度,住入医院。

1922年6月23日因病卒于广州,享年80岁。

3 主要作品 编辑本段

主要著作有《伍延芳集》、《中华民国图治刍议》、《美国视察记》、《伍秩庸先生公牍》等。

4 弱国外交 编辑本段

在我的记忆中,伍廷芳的名字只在中学历史课本中出现过一次,也就是作为南方代表参与主持1911年的南北和谈。以这样的身份出现在这样的历史事件中,并且对共和产生相当大的影响,这固然是伍廷芳生命中最耀眼的一次亮相,但细细想来,当时的伍廷芳其实已经是年近70岁的老人,此前他是晚清重臣,在中国的政治、外交舞台上活跃了30年之久,这之后,他周旋在各派势力之中,并最终选择与孙中山坚定地站在一起,也是当时政坛上的关键人物,由此看来,这次亮相就仅是历史的选择性记忆了。

一直以来,“弱国无外交”的想法将伍廷芳多姿多彩的内政外交生涯淡化了,事实上,正因为清末中国在国际外交中的弱势地位,才彰显出伍廷芳的个人作用。尽管是服务于封建王朝,但伍在外交中维护国家尊严和华侨地位、通过开办铁路等实业增强国力,通过修订法律、设立学堂奠定近代法律基础,功不可没。

伍廷芳而70岁之后的伍廷芳更是为资产阶级共和执着追求,尤其是1920年孙中山第二次举起***大旗后,伍跟随左右,除了历任***军政府的外交部长、财政部长、广东省长外,还在孙中山北伐时代摄非常大总统,可见地位之重。

伍廷劳的照片,头戴瓜皮帽,身穿长马褂,至少从外表上,看不出西学的痕迹,但他却是中国自费留学第一人、中国近代第一个法学博士、大律师。伍年轻时接受完整的西方教育,做过报人和律师,这使他有一种职业精神。在自己的一生中,他始终坚持自己的信念,他的与时俱进更多地体现在制度层面,在政治观念、法制观念的层面,始终比较领先,这也使他的一生与中国近代社会的演进过程相当契合。

如果以“革命者”的标准来评价伍廷芳,他曾经退缩或徘徊过,但在他的职业生涯中,却始终恪尽职守。1922年陈炯明叛乱,炮轰总统府,逃出火海的80岁的伍坚持登上楚豫舰,对孙中山说:“恐怕我没有替你出力的时间了。”几日后,伍在陈炯明的炮火声中因惊愤成疾,弥留之际“无一语及家事”,在职业精神之外,更体现了个人的信念和操守。

在求学的经历中,伍廷芳从东方到西方,并且接受了完整的西式教育;而在文化的认同中,伍廷芳则是从西方到东方,始终希望能够在中国这个古老的东方国度,实现自己西方政治的理想。

在东西方文化碰撞的风口浪尖上,在新旧政治交替的历史时期,伍廷芳表现得相当从容。从东方到西方,又从西方到东方,和一样出生于华侨家庭并留学海外的辜鸿铭相比,伍有更为宽容的心态和沉稳的个性;和同是广东人的留学生容闳相比,伍有更完整的知识结构和更好的机遇。——无论是作为政治家、外交家还是作为知识分子,伍在历史上都独具一格。

4.1 南下·北上

南方为接触西方文明的前沿,北方则为政治权力的中心,与近代文化史上诸多人物一样,伍廷芳一生的“南下”与“北上”轨迹,有着政治地理学的意味。广东人下南洋有悠久的历史,1845年,伍廷芳的父亲伍社常在远赴南洋谋生多年后,携家眷返回广州定居。先南下,再北上,究其原因,除了有叶落归根之意外,对刚刚3岁的伍廷芳寄予厚望,希望他接受传统教育并有所成就当是主要目的。

伍在少年时也有为科举读书的经历,而当时中国在对外战争中的屡败,已经打击了“天朝上国”的尊严,尤其是当时的广州,口岸经济得到发展,百姓富庶,西方文化不断渗透,中央***的影响微乎其微,科举似乎已经不是惟一进入社会核心阶层的道路。少年时代异常聪明的伍廷芳喜读“子书、史鉴、小说”,对科举“兴趣索然”,1856年,伍到香港求学,放弃了科举,重走南下之路。

伍在香港圣保罗书院接受的是全新的近代教育,1874年,对英国政治感兴趣的伍廷芳又赴英国留学,在林肯法律学院攻读法学,毕业后回香港做律师。他受到香港第八任总督轩尼诗的赏识,于1880年任香港定例局非官方议员,成为第一个华人议员,在港为华人利益奔走,“俨然为华人之代言人”。在进入清政府做幕僚之前,伍已经在西方的政治体系中,取得了巨大的成功。

从广州到香港,从为科举读书到选择西学,伍廷芳的求学之路和严复、孙中山、康有为、梁启超等近代粤人相似,伍在香港实现了部分理想,但对于伍来说,香港仍旧不是一个好的政治舞台,中国积弱,令香港华人更有抑郁之感,伍选择再次北上,经上海到达天津,向清政府的政治核心步步靠拢。

4.2 六千金·正二品

伍廷芳从未参加科举的伍廷芳能够官至“正二品”,除了有1905年科举废除的因素外,更重要的是无人能及的外交、法律能力,使他成为处于中西方剧烈碰撞中的清政府最需要的人物,也使他在近代史上独放异彩。

李鸿章在给朝廷的奏折中称伍虽“熟习西洋律例”,但“恂恂然有儒士风”,并根据伍在香港做大律师的收人水准,为他向朝廷申请“六千金”的高额年薪。除了李的知人善任,也可见出泱泱大国,在外交法律方面人才之匮乏。

伍从此开始了仕清之路,与江苏人马建忠(《马氏文通》作者)、福建人罗丰禄被今天的研究者戏称为“李鸿章幕府中三个重要的‘海归派’”。在做李鸿章幕僚的14年间,他代表清政府参与了马关谈判等重要谈判,签订了一系列重要条约,并先后出使美国、墨西哥、秘鲁、古巴,几乎所有中国的内政外交活动都有伍廷芳的身影。在法律上,他先后任修订法律大臣、会办商务大臣、外务部右侍郎、刑部右侍郎等职,与沈家本共同主持修订法律,拟订了民刑律草案,提出了包括删除酷刑、禁止刑讯、实行陪审和律师制度、改良狱政等等一系列先进的主张,产生了重要深远的影响。

4.3 蓄发·剪发

研究晚清的历史,自然了解头发与政治的关系。接受西学的伍正值壮年之时,以蓄发仕清,而历经30年重臣生涯,又以70高龄剪发“革命”。从蓄发到剪发,从仕清到反清,不单是伍个人思想的变化历程。

1877年,中国近代首位驻外公使郭嵩焘到达伦敦,当时正在林肯法学院留学的36岁的伍廷芳登门拜访,郭有意留用不得,多次向朝廷举荐,使伍名噪一时。伍延芳踏入政坛,出任李鸿章幕僚,皆从此次拜访开始。

与郭的第一次会面,伍延芳将英国政体归纳为“君主之,实民主之”,并详加解释,这一点深得对英国政治相当推崇的郭的赏识,郭对这次会面作了记录,尤其提到伍氏蓄发的细节:“其人尚文雅,为西洋装,而蓄发约长丈许,云为回家后尚可结辫也。”当时的伍延芳“发约长丈许”,又着西装,“易服”是留学生身份使然,蓄发则代表了伍想回国效力的想法。除了头发的政治意义,伍的蓄发也表现出他性格中传统的一面,并没有因为西学而改变自己沉稳、节制的个性。

1910年,第二次出使美洲回来的伍称病请辞,“浩然归去”,寓居上海,当年向清廷上书《奏请剪发不易服折》,清廷当然不会准奏,但伍我行我素,在上海开剪发大会,“以身为率”,剪去辫子。

4.4 出世·入世

时人在伍廷芳去世后评价他“能以出世之精神,作入世之事业”,这句话代表了中国人的文化精神中最为积极的一面,而身处权力核心的伍能得此评价,可能更为不易。官至二品的伍坚定地退出清政府的政治圈,选择出世的生活方式,闲居上海,主要原因还是对清政府的失望,此时的伍虽然休闲度日,但“身***湖,心悬廓庙”。

武昌起义之后,历史再次选择了伍廷芳。肩负11省人民重托,伍出任南北和谈代表。从晚清的重臣到代表资产阶级的“谈判代表”,70岁的伍廷芳似乎并没有经历过多的思想转变,毕竟,即使是在仕清的30年中,伍思想的核心仍旧是与封建社会不相融合的法制、平等观念,从这个角度看,这位老人的思想还是走在历史前面的。

和谈的意义在于以法律的形式正式宣告封建帝制的终结,奠定了共和的基础。伍也就此开始了与资产阶级革命党的合作期,出任***临时政府的司法总长,参与民国初年的司法建设。

造成伍与革命党人关系疏远的直接事件是“姚案”与“宋案”,伍认为革命党人不能满足自己的法制理想,遂退居沪上,并写成《延寿新法》,探求延年益寿的秘诀,大有“退而独善其身”的态势。对于一个有30年任职经历的职业外交家来说,这可能只是一种姿态,但对于沉醉于灵学研究的伍来说,倒没有太多矫情的成分。

伍廷芳寓居上海5年之后,伍先后加盟黎元洪当政时期的北洋军阀政府,继而加入以“***”相号召的西南军阀政府。张勋复辟期间,伍拒绝签署解散国会令,携外交总长印信离开北京,南下上海,采取拒不合作态度。1920年,在各路军阀垂涎伍为***军政府收取来的“关税余款”收入之时,作为财政部长的伍坚守职责,携关余180万元出走香港,拒以“国民之钱而资民贼”。

两次出走,一次携印,一次携款,伍都保证了自己的“合法性”,除了有对法律的精通之外,伍光明磊落的行事风格使他坚信“自有人格,自有名誉”,军阀不能够损自已名誉分毫。1920年11月,伍随孙中山重回广州,将关税余款用于***事业。

从19l1年“出山”参加南北和谈开始,耄囊之年的伍就不断周旋在革命党人、北洋军阀、西南军阀之间,并最终选择和孙中山并肩战斗,建立司法独立的现代法制国家的愿望,应是促使伍入世的最大动力。

5 人物贡献 编辑本段

1、《伍延芳集》、《中华民国图治刍议》、《美国视察记》、《伍秩庸先生公牍》等。

2、1858年创办了《香港中外新报》,开创了国人办中文报纸的先河。

3、1877年获伦敦林肯法律学院法学博士学位,是中国获法学博士学位之第一人。

4、1887年,他受香港政府聘为法官兼立法局议员,是第一位中国籍的香港议员。

6 大事年表 编辑本段

1842年7月30日,生于新加坡,后随父回国居广州。13岁时曾被绑票,逃脱后只 身赴香港圣保罗学院求学,接受了六年的西式教育,5年后,以优异成绩毕业。求学期间,与黄胜—起创办第一家中文报纸《中外新报》,又协助陈蔼亭创办《香港华字报》。

1862年,担任香港高等法院译员。

1864年,与何进善牧师的长女、何启之姐妙龄女士结婚。

1870年,由高等法院调任巡理厅首席译员。

1874年,自费留学英国,入伦敦学院攻读法学,斯满后取得大律师资格。

1877年2月返港,是获准在英国殖民地开业的第一位华人律师,同时又被港府选任为考试委员。洋务运动开始后,李鸿章深感到对外交涉人才的短缺,1877年10月6日,天津海关道黎兆棠将伍廷芳引荐给李鸿章,经过虚衷询访,李鸿章发现伍廷芳正是“物色数年”而未得的人才,当即决定将之延入幕府,以便“遇有疑难案件,俾与洋人辩论。凡折以中国律例而不服者,即以西律折之,所谓以彼之予刺彼之盾也”。港督轩尼诗对其服务精神极为赞许。

1878年12月16日,正式委派其为掌法绅士(后译太平绅士),开华人任太平绅士之先河。

1879年,律政司因事返英,港督委其署理。

1880年,裁判司返英度假,伍亦奉委署职。同年2月19日,由于港督轩尼诗和香港华人领袖的推荐,伍廷芳成为香港开埠以来第一位立法局华人议员。此后,积极支持轩尼诗的开明政策,反对歧视华人,废除公开笞刑,遏制贩卖女童等。其对香港的商业发展,城市建设及社会福利诸方面亦贡献良多。1880年与富商梁安等联名上书,请求成立华人商会。

1881年,他提议创建电车计划,并建议其妻弟何启进行九龙湾填海工程,他还多次捐款支持香港教育事业。

1882年,正式进入李鸿章幕府,其后主持办理了因北洋水师军舰停泊日本发生的“崎案”。

1896年,被清政府命为出使美国、西班牙、秘鲁公使。

1897年2月25日,返港省亲,受到港督罗便臣、驻港陆、海军司令、立法局全体议员及士绅们的热烈欢迎。

1899年,奉命同墨西哥签订《中墨通商条约》。

伍廷芳1902年,应召回国,授四品候补京堂衔,先后任修订法律大臣、会办商务大臣、外务部右侍郎、刑部右侍郎等职。与沈家本共同主持修订法律,拟订了民刑律草案,提出了包括删除酷刑、禁止刑讯、实行陪审和律师制度、改良狱政等等一系列先进的主张,产生了重要深远的影响。在修律过程中,他竭力主张全面引进西方各国的法律制度。他的主张得到擅长于中国传统法律的沈家本的支持。辛亥革命后,伍廷芳继续致力于中国法律的修改,并得到孙中山的支持。 南京临时政府成立以后,伍廷芳被任命为司法总长。伍廷芳一方面主张仿效西方,建立全面新的法律体系,包括建立律师制度。另一方面利用司法总长的身份,在具体的审判活动中率先推动律师辩护制度的实施。

1906年,伍夫人何妙龄捐巨款建成何妙龄医院。伍廷芳居港20余年。

1907年,再次出任驻美国、墨西哥、秘鲁、古巴公使,两年后回国。 辛亥革命爆发后,伍廷芳在上海宣布赞成共和,致函清廷,劝告清帝退位。上海光复后,与陈其美、张謇等组织“共和统一会”,又被光复各省推为临时外交代表,与各国交涉。旋任南方民军全权代表,与袁世凯派出的北方代表唐绍仪举行南北议和谈判,达成袁世凯迫清室退位,赞成共和,即选袁为大总统的妥协。南京临时政府成立后,出任司法总长。临时政府北迁,退居上海,先后被国民共进会、国民公党推为首领,并被共和党列为理事,未就职。伍廷芳对袁世凯称帝和张勋复辟极力加以反对。

1912年初,为对前山阳县令姚荣泽一案的审理,在有关律师的立法尚未出台,民国律师制度尚未正式建立的情况下,伍廷芳就坚持改变传统的的审判方法,包括司法独立、陪审制,并要求律师到庭辩护。对律师制度的建立和实施,孙中山也给予大力支持。

1916年,出任段祺瑞内阁外交总长,次年代总理,旋因拒绝副署解散国会令解职出京。 1917年,追随孙中山赴广州参加护法运动,任护法军政府外交总长。

1921年,任广州军政府外长兼财政总长。北伐战争时,曾代行总统职权。

1922年4月,孙中山撤陈炯明广东省长职,由伍廷芳兼任广东省长。陈炯明叛变时,伍廷芳坚持与孙中山合作,于17日与魏邦平登上永丰舰,与孙会晤。孙对伍廷芳说:“今日我必须率舰队击破逆军,戡平叛乱而后已。”孙中山指示他通告各国驻广州领事,要各国严守中立,勿助叛军。伍忠实执行孙的指示,各国领事都接到伍廷芳发出的通告。其时,伍的年事已高,在叛军枪声大作、火烧观音山时,伍廷芳正住在总统府。火警和枪声,使得惊悸过度,住入医院。6月23日,不幸逝世。遗著有《伍秩庸先生公牍》。 在民国律师制度的建立和宣传方面,伍廷芳起到重要作用。

爱华网

爱华网