为什么每年的“数九”那么有规律,而“数伏”,有的年份“中伏”是10天,有的年份“中伏”是20天,却显得没有规律?原来,这是由历法的规定造成的。

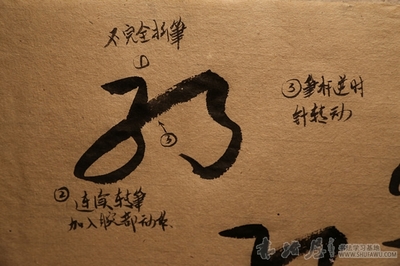

历法规定,每年“冬至”日开始数“九”,很简单,九天一“九”,所以它有规律。古人以“庭前垂柳珍重待春風”九个字巧以计日,每天描一笔,全部描完即告“数九”结束。

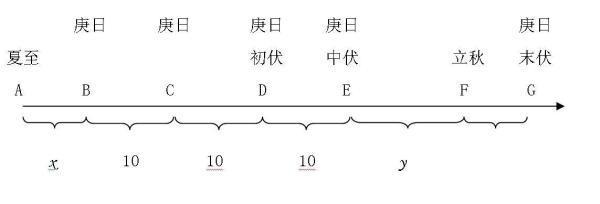

而“数伏”要根据“干支纪日法”来定。“干支纪日法”是用“天干”(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)10个字和“地支”(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)12个字相配组合成60组,用以编排年、月、日、时的顺序,周而复始,重复使用。根据“干支纪日法”的规定,“夏至”后的第三个“庚日”为初伏的起始日,第四个“庚日”为中伏的起始日,立秋后的第一个“庚日”为末伏的起始日,并规定初伏和末伏各为10天。夏至到立秋之间有4个庚日时,中伏为10天,有5个庚日时,中伏为20天。如果“夏至”日后“庚日”较远,入“伏”后20天时,已过“立秋”,即开始入“末伏”,这样“中伏”仅10天。如果“庚日”离“夏至”日近,入“伏”后数到第20天时,还未到“立秋”,则“中伏”必须延长10日,这样,“中伏”就20天了。

2013年的“夏至”日为6月21日,其后的第一个“庚日”是6月23日,第二个“庚日”是7月3日,第三个“庚日”为7月13日,即为“头伏”,每伏10天,7月23日开始进入“中伏”,下一个庚日8月2日在立秋(7日)之前,不能进入“末伏”,因为“立秋”之后的第一个“庚日”才入“末伏”。所以“立秋”之后的第一个“庚日”是8月13日,这样8月13日是“末伏”第一天,那么中伏就是20天了。即从7月13日至8月12日。

据有人统计,从1981年至2050年的70年间,“中伏”为10天的有20个年份,“中伏”为20天的共有50个年份。

民间有“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”的习俗,以不同的吃食应对季节。农谚有“头伏萝卜二伏菜,三伏开始种荞麦”,以不同的农作物适应季节。节气对农业种植有至关重要的作用。

如果想要知道公元纪日某一天的干支纪日,可用以下公元纪日换算成干支纪日的公式:

G=4C+[C/4]+5y+[y/4]+[3×(M+1)/5]+d-3

Z=8C+[C/4]+5y+[y/4]+[3×(M+1)/5]+d+7+i

其中C是世纪数减1,y是年份后两位(若为1月、2月则当前年份减1),M是月份(若为1月、2月则分别按13、14来计算),d是日数。奇数月i=0,偶数月i=6。

G除以10的余数是天干,Z除以12的余数是地支。

计算时带[]的数表示舍去小数点后的数字取整。

例如:查2011年1月18日干支日。将数值代入计算公式。

G=4×(21-1)+[20/4]+5×10+[10/4]+[3×(13+1)/5]+18-3=160

除以10余数为0,天干的第10位是'癸’。

Z=8×20+[20/4]+5×10+[10/4]+[3×(13+1)/5]+18+7+0=250

除以12余数为10,地支的第10位是“酉”。

答案是:2011年1月18日干支日是癸酉日。

爱华网

爱华网