我的朋友赵晓梦

曾蒙

我与晓梦有二十多年的友谊了。我们因为文学而相识,因为文学走向人生的峰谷,也是因为文学而坚持自己的梦想与希望,并为之而努力而奋斗。人生因此变得丰富也变得富有。

大概是1992年春节前后,我与合川一中的赵晓梦取得联系,然后开始书信往来。那小子的每封信都像一个政府工作报告,又厚又长,且极具有煽动性。读他的信是一种享受。二十世纪九十年代,通过书信而认识的文友,有些成为终身的朋友,有些朋友到现在都还没有见过面。这样的朋友,纯洁、简单,像种子也像星星之火,散落在祖国的四面八方、五湖四海。

1992年春季,我在蒲家中学校长的支持下,办起《青少年读写辅导》,第一期为铅印,第二期为激光照排胶印。晓梦鼓动我和他在达县一起搞一次四川青少年文学夏令营,经过准备,当年7月搞起来了。一共来了几十人,达县的电视台,日报社发了消息,宣传部副部长、达县的文化名人到会祝贺。这次活动,完全是由学生组织,也是首次四川青少年文学夏令营,如此大规模的活动,没有晓梦的参与、组织,是搞不起来的。

第一次见晓梦,是在达县还是在蒲家,我已经忘了。见面时,他热情拥抱,个子有点矮,跟我另一个好朋友游太平个子差不多。只是比游太平要魁梧、阳光、富有激情。游太平相对要阴险、狡黠一些。我们在达县最著名的红旗旅馆住下,并在宾馆的餐厅吃饭喝酒。我那时不爱说话,晓梦口才好极了,整个喝酒过程他非常阳刚,只见他不仅雄辩而且喝酒有套路,还有讲究,是个老江湖。他已经提前两个月拿到西师的录取通知书,所以大伙很为他高兴。我在他身上也看到了希望,所以我的酒肯定没有少喝,而且还充满惆怅。

达县的文学少年少女,如游太平、冯尧、桂爽、谈泓、唐云等等,我们相聚一起,为文学日夜交谈,那时的热情如烈焰,不舍昼夜。那是一次愉快的相聚,晓梦后来写了一篇报告文学,发表在几个地方。

此次笔会后,晓梦写了一篇宏文《试论四川中学生文学》在《春笋报》全文刊发,当期的《春笋报》选发了几位四川中学生诗人的作品,以两个版面展示,在当时是不多见的创举。可见,当时的四川中学生文学影响已经非常深远。而晓梦此篇文章,无论是对二十世纪八十年还是九十年代都是一个总结回顾,已经成为研究新时期四川中学生文学的典范之作。

1993年4月27日,好朋友、年仅19岁的才女谈泓因病去世。当时我电报通知晓梦,他立即从北碚风尘仆仆赶到达县,见到谈泓的父母、哥哥嫂嫂。在一家餐馆,她家人请我俩吃饭,我们哪有心思吃饭,只动了几筷子,平时能说会道的晓梦也是一脸严肃悲苦,我看到他对朋友去世的无尽悲哀。晓梦已经几次来达县了,每次都会到我就读的蒲家中学小住几天,谈谈文学与诗歌,喝喝小酒。

我与晓梦认识二十多年,这是人生中的黄金时间——我们一起在西师度过了最狂热的纯情的青春——重庆,北碚,一切如同生命的无常,苍茫而绝望。就像我离开母校十多年后,在诗歌中写道:“树下,爱情中的女孩/取出婚姻的命数,/她的身段分开大一与大二,/她银子般的丝绸与清香,/在课间休息中,开始松弛。//……那陪读的少女,/正采摘着水珠。她不理会身外之物,/她满心投入到自己的身体里,/从周一到周六,藏身于风尘的银镯。”这湿漉漉的山城的雾霭,被雾霭弥漫的大学城的生活,在长江的一隅,见证我和晓梦共同的记忆。

晓梦,一个朋友,一个没有城府的朋友,一个纯情的朋友。他的生命与爱情,跟我们梦中的西师,有共同的一条街道,名字叫西师街,我们在那里喝酒,逛街,看电影,打望,淘书;最主要的是喝酒和打望。我们有一个共同的宿舍,叫桃园二舍,我们共同住过一楼,也住过二楼,我们在这里干吼,尖叫,熬夜,吹牛,失望,迷惑;更多的是睡懒觉,争吵,为共同的文字,不同的观念咆哮;我们有一个共同的图书馆,我们在那里散步,抢位置,看书,装大师;我们有共同的阶梯教室,我们在那里听课,演讲,也在那里画女人体,打呵欠。我们有共同的朋友,一起嬉笑,一起欢,一起乐,一起伤心,一起酒后抱头痛哭。

我们的青春,在飘荡着荷尔蒙气息的西师校园,写下了重重的一笔。那里,无论怎样涂抹,怎样回忆,年轻真好,我们是如此任性。

晓梦人缘好,交际多。我去找他,他总是坐在宿舍窗户旁的下铺,热情地望着我的到来。他的微笑,可以化开你一天的哀伤或者愤怒。当你坐在他的身旁,抽上他递来的烟,你顿时便感到回到了家乡,回到了平静与安详,回到了家中。他无时无刻不在等待你的到来。

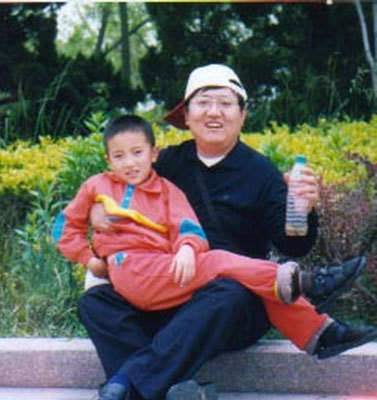

![[转载]我的朋友赵晓梦 我的朋友](http://img.aihuau.com/images/01111101/01020729t01e4a6eb5aeb705ef1.jpg)

晓梦的老家盐井,有一年我跟他一起回去过。他的父亲跟他一样热情好客,而且生性幽默机智,他钢铁一样有回音的声音里,总是有铿锵的肯定、乐观与豁达。二十年后,我在晓梦的诗中读到他的父亲,就像我读到自己的父亲,让我有无尽的感动:

父亲

走在火车站拥挤的人群中

头戴鸭舌帽的父亲很是打眼

引人注目的,不是父亲

越长越矮,有些佝偻的身影

也不是他穿着儿子淘汰的冬衣

而是父亲肩头的挎包

鲜艳夺目的红色旅行包

走在后面的儿子,和旁边的路人

甲乙丙丁 都这么认为

这个红色旅行包,陪伴年过七旬的父亲

候鸟一样穿梭在火车站

往返重庆和成都,照看他

年过九旬老母亲,还有上初二的小孙女

这个红色的挎包,作为父亲两地探亲的标配行李

来时装满他亲手种的花生、绿豆、小米和鸡蛋

回去时装满儿子买的衣服、电热毯、助听器和糖果

一次次搬运着亲人的唠叨、眼泪和牵挂

儿子一次次劝父亲放下这个旅行包

这个他当年求学时背过的挎包

父亲说东西还是旧的用着习惯

父亲我行我素,固执地往返成渝两地

既不愿老母亲到城里呼吸雾霾

也不愿小孙女回乡下遭蚊子咬

宁愿自己挎着一个红色旅行包

将两边的消息用体温来传递

晓梦生活的周围,都有这样仁慈,对自己严格甚至苛刻,对他人宽容的父亲一样的正派人物,他们让我们的生活更明亮,也让我们充满了人世间积极的心态。这样的父亲,是我们的传统,也是我们的美德。晓梦的父亲,是高尚的。我们需要这样的父亲。

那时的西师,不仅仅有无尽的自然风光,还有一群无忧无虑的诗人。中文系里桃花盛开,春风无限,九一、九二、九三级,连续特招了一批文学少年,无疑,赵晓梦是我们的领军人物。晓梦不仅写诗,他的小说艺术在大学里得到进一步提升,人物在诗意的语言中被淡化,故事性退居其次,先锋精神融化到他的作品里,而且水到渠成,天然去雕饰。那时他满口是博尔赫斯、马尔克斯、余华等等,就像他纵情高谈阔论时烟不离手。我记得他写过的一个短篇,我非常喜欢,名字叫《打他》。后来他认识周忠陵,当时周刚上《钟山》杂志的重要栏目《钟山看好》,周的文字繁华而机智,他笔下的天生桥已然成为一个文学符号,在北培流传。北碚,一个诗意的小城,不仅仅属于诗歌,在小说中一样诗意荡漾。

晓梦曾带我去西农见过周忠陵,记忆中他清瘦,坐在偌大的书房中,他的面前摆着一台486还是586之类的电脑。那时他便用电脑写作,在我看来非常奢华。周忠陵看似像一位隐居的道士,话不多,但言谈肯定,毫不犹豫。

北碚,作为重庆的文化之都,在那里生活过的文人,抗战期间便有梁实秋、冰心、老舍等,梁实秋著名的《雅舍小品》就写于他居住于北培期间。还有后来居住、工作于西师的吴宓,方进等等学贯中西的老学者、老诗人。在西师生活过几年的柏桦,更是我喜欢的当代诗人之一。从中文系走出去的诗人如钟鸣,也已经是名满天下,更何况还有郑单衣、邱正伦,新诗所的江弱水、李震、何房子、向阳等等新一代诗人。想一想,一所大学,正如柏桦所说的,一座适宜安度晚年的小城,能汇集到如此等量齐观的诗人、评论家,想一想都可怕。

我和晓梦进入西师的时候,学校便洋溢着如此盛大的诗意氛围。那时我们虽然弱小,在此风气的熏染下,可想而知,天天想的是如何读书,如何突破自己。

晓梦他们宿舍名叫高老庄,住着七位大侠。康逸写的牌匾。康逸,成都人,书法一流,带有魏晋君子风度,写的变体隶书,我蛮喜欢。当然,八戒也在,他叫张直,写诗写小说,来自南充。我经常出入他们寝室,当然也爆得浪名。他们宿舍大家其乐融融,没有任何隔阂,同寝室的七位哥们,如今虽天各一方,却时常走动,可以想象,四年的大学生涯,结下了多么深厚的友谊。

西师的文学传统已成为文学史绕不过的话题。在二十世纪九十年代初期,中国的当代诗歌正受到学院派与口语诗歌的两重挤压,在现代与技巧方面,诗人们羞于谈论传统。这样的风气无疑加重了现代汉语诗歌的贫血。我们认识的诗人,在语言狂欢中梦想一次次艳遇,那时的嘉陵江,天生桥,北碚的遮阳伞,并没有人去关注。在海子诗歌之后,诗坛对诗人的回归没有唤醒心中的豹子,在遍野之中,面目相似的句子扰乱了秩序、诗学的风格以及对传统的重视。轻飘的习气至少围绕着西师桃园,至少能吓死几个读书的少女、几个美声的音乐系的耳朵。

在西方拒斥道德的艺术观念里,中国传统人文精神几乎被抛弃。如传统的君子风度,文若其人的道德修炼被排挤。在大量的技术修炼中,人的书写已然成为一种惯性思维。而没有强大的精神支撑的当代诗歌,在偏离方向的高速中,换来的不是好口碑,相反,道德败坏的诗歌大行其道。西师,那个绿树成荫的校园里,来来往往不少天南地北的诗人。

晓梦远离着这些,他一直在书写自己的行为、思考与远方,而这种在传统的文人观念中,人品是至高的。没有好的人品和精神高度,很难想像能长跑多久。写作其实是一场生死恋,也是一场修炼,更是一场旷日长久的马拉松比赛。在写作面前,我们要保持最低的容忍、宽厚、敬畏之心。写作拼到最后,靠的是长久的耐心与对生活的认可、辨识。

晓梦比我早几年离开西师,到成都进入媒体。他的生活开始重新书写,做记者与写诗歌不是一回事,这个他分的很清楚。后来做到高管,也在工作中把生活与艺术分的很开。我个人很认可这种生活与艺术态度。

2015年春节,晓梦携全家来攀枝花。春节期间,高速路拥堵,经过十二多小时的长途奔波,晚上十点半我们终于见面。这是我们成都分别后十来年的一次相聚。我们都到了中年,而我们的女儿都十多岁了。我常常感概生命的无常与无奈。面对偌大的时空,我们真的是太渺小了。

我们相聚也是短暂的两三天。我们一起去了新九,去了米易,去了西昌。一起吃过几次饭,喝过几次酒。我酒喝的少了,而晓梦是没有尽兴的。这应请原谅,我再也不是二十几年的我了,我已经在生活的教育中慢慢学会克制。晓梦一直没有改变自己的生活态度与对生活的方法。他激情、狂野、宽容,有这样的哥们是一生的幸运。

一生不一定贫穷,也不一定很富裕,在平淡的生活中理解生死,理解生命,理解活着的意义,这本身就是一种诗意的栖居。作为朋友的晓梦与作为诗人的晓梦是合二为一的,是完美的,在人格与诗歌之间,他没有减法,只做加法。他对生活充满热爱,对诗歌充满敬畏,对人对事,都有满心的欢喜,这样的朋友,认定了,就能成为一生的幸福,成为正能量。艾略特说过,艺术从没有进步,就像我面对晓梦的诗歌,我真心祝愿他喜欢这些分行的文字,我能从中分享他的喜悦。

就像他在一首写攀枝花的诗歌中所表达的,“在这新九的山中,往事/如同后院枝头盛开的杏花,缝补着空白。”这些往事,不会成为历史,只会让他在诗歌的书写中,成为客观的见证者与秘密的过客,在生命的漂泊中,找到归宿,找到自己的位置。那里,有很多君子、良民、正义之士会爱他,爱得发疯。

在生活之外,有一种品质比诗歌宝贵;在诗歌之外,有一种道德,比生活珍贵。那就是友情。当我写下这些质朴的文字,以片段的回忆聊聊晓梦的文与事,聊聊他醉心的文学艺术,聊聊他喜爱的洗心革面的书法,坐在一扇仿古的镂空窗棂下,听着古来的横风,在一种穿越时空与心灵的气息里,当我们捋着自己的白发,抚摸自己的皱纹,那些从峡谷里传来的只言片语,绝对会抚慰我们的足迹,我们的身体,我们对世界的认识。

让我以一首晓梦很好的诗歌,来结束这篇短文:

在新九的山中过年

你看到的一切都是新的。

远处刚苏醒的山,院子里

长出新芽的树,和这透明的风,

这芭蕉叶上一尘不染的阳光,

甚至阳光下黝黑发亮的百年老宅。

寂静一如泛着绿宝石光亮的矮树丛,

清洗着心肺。在这新九的山中,往事

如同后院枝头盛开的杏花,缝补着空白。

墙角那棵果壳干裂的石榴树,一脸谦卑,

在蓝色天空下,我们都没有说话。

如同这个被遗忘的山中老院子,

新年的阳光始终走不出屋檐的阴影。

时间像路边的驴和马,等待青草长出来

而我在碳火的灰烬里,等待

铜火祸的原香弥漫开来。

只有这溪中逆行的鱼,在逃脱网的纠缠。

只有你怀抱这黝黑发亮的老宅子,

久久注视,这枚生锈的铁钉,

在班驳的阳光下抵抗衰老。只有我知道

“这里的一切都将活得比我更长久”。

2015.3.19—20攀枝花

爱华网

爱华网