贾平凹小说中的“城”与“乡”研究

绪论

贾平凹是当今文坛集名望和畅销于一身的作家,他每一部作品的面世都会引起社会的强烈反响。贾平凹写作风格经历了几次的转变,其中以《废都》和《秦腔》为分界点。《废都》之前的乡村写作,贾平凹以质朴的叙述态度、雅致的叙述风格以及清新优美的语言,引起人们的持续关注。自《废都》始,贾平凹开始转变自己的叙述风格并尝试语言上的实验性,这些作品为贾平凹带来荣誉的同时也为他带来了数不尽的麻烦。《秦腔》后,贾平凹作出不作乡村叙事的宣言标志着他的再次转型:从以乡村叙事为主转向城市叙事为主。《秦腔》后的《高兴》是贾平凹宣言后进行的第一部长篇小说创作。文学界对贾平凹的评论表现在从“寻根”文学以降对其乡村叙事的持续关注上,贾平凹的转型宣言无疑又为我们提供了一个回顾贾平凹小说文本,探讨贾平凹叙事特点的良好契机,对全面掌握贾平凹创作的风格和文本实验的路径具有非常重要的意义。

时间进入2010年,贾平凹的创作已持续了20多年。回头梳理贾平凹的作品,印象最深刻的是贾平凹在其创作中表现出的在乡村和城市题材中不断游离的态度:作为一位做出我是农民表态的作家,他既无法割舍掉对故土商州的依恋,也无法抛弃生活在八百里秦川的原著居民;而作为一个长期居住在西安城中的作家,他更无法抛开对第二故乡城市西安的叙述欲望。也许正像他自己所说:“长期以来,商州的乡下和西安的城镇一直是我写作的根据地,我不会写历史演义的故事,也写不出未来的科学幻想,那样的小说属于别人去写,我的情绪始终在现当代。”[1]。贾平凹是一位不断实践着文体和语言创新的作家,内心强烈的求变意识,让他一次次对自己以往的作品做出重新的审视。贾平凹求变抑或实验的每一步都充满着艰辛,大多数面世作品在赢得大量读者的同时,“也经历着文学界的指责、争议乃至批评”[2]。

贾平凹的创作充满着困顿,他一面感激着商州和西安两地的民间传统文化和官方传统文化给予他的创作养分,一面又体味着在传统文化的其中浸淫愈久、愈知传统文化带来的痛苦,愈对其种种弊害深恶痛绝的悲凉心境。对商州乡土和西安城市难以取舍的的心态,让他往往喜欢把两种文明杂糅进同一作品中,并对它们做同时地文化观照。“80年代中期,他以《商州初录》发端,以长篇《浮躁》为其汇总,中经《腊月·正月》、《小月前本》、《鸡窝洼的人家》等作品,积极投身改革大潮。强烈的时代感和文化精神为人称道,将现实性与‘文化寻根’意识巧妙融合,作品中表现出较早期作品更深入的思考”[3]。贾平凹20世纪90年代至今的小说创作,更是难以摆脱对城、乡做同时观照的写作模式,无论是《高老庄》、《土门》、《怀念狼》、《病相报告》还是乡土终结文本《秦腔》,都体现出贾平凹复杂的城乡观照态度。在前期乡村作品中,乡村与城市两种文化之间多具有“持续、互补和整合”[4]的性质,在后期作品中,城乡和谐的关系发生了很大的转变:“作品的精神内蕴由80年代对人生目标的积极追求转为90 年代对人类失落的家园的追寻。”[5]《秦腔》在尽显琐碎与凌乱的叙述中,时刻凸显出农村在社会变革中所体现出来的被迫承受和作者无奈的内心悲凉。

贾平凹乡村叙事面临着现实的时局困境。乡村都市化的进程改变了原有乡村的样貌,贾平凹遭遇到了“寻根”作家群同样面临的现实困境:乡村故人的离世,早已使得“寻根”作家的家族叙事失去了精神的动力。贾平凹自身乡村叙事的弱点同样导致贾平凹乡村叙事的难以为继。早在20世纪80年代早期,文学界就对贾平凹这一时期的短篇小说进行了“格调昏暗,叙述失事”[6]的批判,同时“乡村叙事中‘自我经历’的过度介入” [7]以及作品中对形而上与神秘主义情节的过度呈现,也阻碍着他对乡土文化“寻根”反思的力度。子路的离婚与再婚、夏风的文人角色等等,让人都不自觉地联想到贾平凹的身世经历;同样《高老庄》中的小石头无师自通的预言式绘画,《妊娠》中玄武洞的变化,中篇《废都》中懂天地玄黄的林青云,以及多篇文章中重复出现的隐喻梦境读起来也的确备感乏味。读贾平凹的乡土小说,总觉得“寻根”文学的主力作家如余华、张炜、张承志、莫言等的写作弱点都集中到了他的小说里。

因乡村的城镇化变化和乡村故人离去造成的贾平凹与故乡的情感隔阂致使贾平凹不得不来一次乡村写作向城市写作的彻底转型。贾平凹二十几年的乡村历练以及其在书法、绘画方面的美学造诣,实现乡村突围的他想必可以写出全新的、真正意义上的中国城市文学。我认为贾平凹中国式的文人气息是不缺的,他向城市的转型正好可以弥补他乡村叙事中表现出的现代生活和精神处境的不足。但期待归期待,借贾平凹作出不再作乡村叙述宣言的契机回溯他主要的城市文本,我们发现贾平凹的城市叙述面临着重重的困境。

贾平凹城市文本没能深入城市的内核做深层的表达,而仅是把城市处理成描述事件的大的背景,至于事件与城市之间有着如何的因果关系,贾平凹并不着力表现。总体感觉,城市在贾平凹的手里,只是一个大大的皮囊,它没有深厚的历史内涵,也没有未来发展的远大前景。长篇小说《废都》中多处连续小方格的叙事留白,更让这种叙事加入了读者的现时在场,与其一起做欲望留白背后的遐想。学者路文彬指出“一旦书写对象转向了欲望话语,书写本身所关怀的指向便不再是时间了”[8]。时间背景的淡出,使城市写作更容易切断现实与过去、未来的历史链接,从而更加关注涉身其中的同时性场景,诸如酒吧、歌厅等现时性、表层性的书写。现时的而非历史的态度观照以及“历史作为时间性概念,被置换成的空间性在场”[9]直接造成贾平凹城市叙述中的历史感的不足。城市文学的写作是需要作家的敏感气质和个人经验的积累,但仅仅靠这些显然无助于对城市作纵深的表现和探索,城市文学也难以获得深刻的文学力量。

城市文本讨巧叙述后对乡土经验的呈现,无疑也伤害着贾平凹的城市叙事,《高兴》作为贾平凹作出不作乡村叙事宣言后的第一部长篇创作,小说的情节背景尽管在城市西安展开,但对城市作表意性符号化的处理的方法使得这篇转型后的城市文本,更像是乡村文本。《废都》的城市化表现,在很大程度上也仍是有限的,“与其说贾平凹建构的那个西京是一座都市,还不如说它是一个小镇更合适”[10]。

贾平凹城市文本中对消费审美心理的忽视,同样限制着他的城市叙事。贾平凹城市文本诚如《白夜》、《废都》、《高兴》等显然忽略了城市文学应当具备的物质消费和诸多的精神消费。城市文本不能回避对消费的书写,而应在对消费书写的策略上以及对消费的价值引导上做必要的调整。“如何将市民的注意力从‘自我实现需求’的物质层面升华为‘自我实现需求’的精神层面……使城市居民从对物质享受的顶礼膜拜转型为对科技进步、人文发展的卓越追求”[11],这才应该是当下城市文学作家也是转型后的贾平凹应当引起注意的新课题。

学者陈晓明认为“只有那些直接呈示城市的存在本身,建立城市的客体形象,并且表达作者对城市生活的明确反思,表现人物与城市的精神冲突的作品才能称之为典型的城市文学”[12],城市是小说中的现实, 是小说中人物的命运, 是叙事的源头与归宿,是美学上新的象征和隐喻,所以贾平凹接下来的城市叙事在面对人与事件关联本身的同时,应表现出应有的反思。贾平凹应如何成功突围,完成乡村向城市转型的完美蜕变、写出城市新的美学价值?我想最主要的是贾平凹需要摈弃固守的乡村经验,利用乡村叙述方面的优势,立足乡村与城市间的天然历史联系,呈现城市的存在本身,并表达对城市生活的明确反思;同时还应当摒弃乡村语言带给城市文本的伤害。我想如今的贾平凹必须明白:20世纪70年代的那个乡村商州,他再也回不去了,既然回不去,对乡村的一味固守对他日后的城市叙事难免会带来不利的影响。

第一章贾平凹的乡村世界

这是贾平凹笔下的乡村,它位于黄河河畔,天然独厚的自然条件孕育的远古文明和深厚的历史,使这片商洛之地充满着浓厚的文化气息。这里的人采撷自然给他们的馈赠,有着与生俱来的隐忍性格。

第一节 乡村叙事中的质朴乡村

面对1982年陕西文坛一些重要人士对他的尖锐批评,贾平凹虽然反感,但是他还是自觉地认识到批评的某些合理性,更使他感到此路不通的压力。正是带着这种压力和寻找新路的心理,从1982年到1983年,贾平凹开始了从事创作以来的第一次自觉地深入生活的阶段。说自觉主要是作者主动去感受秦川之地的生活。这两年中他走遍了陕西关中和陕南、陕北的许多地方,尤其是故乡商州,他待的时间最长,访问调查也更加广泛深入。他到过该地区的每一个县,有些村镇还去过三四次以上。也正因为如此,他才可以说了解了商州,并获得了新的创作自由,这些极大地影响了他此后的创作。正是这种对故乡知耻而后勇式的顿悟,贾平凹的乡村风格才自此得以建立。在某种程度上说,贾平凹在中国当代文学史上的“寻根”地位也才得以确立。因此我们把贾平凹1982年后诸如《商州初录》、《腊月·正月》、《鸡窝洼人家》、《天狗》、《黑氏》、《人极》等作品作为研究其笔下质朴乡村的主要规范蓝本。

陕西位于黄河河畔,天然独厚的自然条件孕育了中国远古的文明。悠长深厚的历史和政事文明的本身赋予了八百里秦川无可比拟的历史深厚性,这种历史的深厚性在贾平凹的文学叙事中显然是逃离不开的表现主题。《腊月·正月》开头便是“商州地区有一名镇,座落在黄河西岸,南面秦岭。秦时,曾有四位隐士定居于此,史称‘商山四皓’,此镇由此便远近闻名”[13],一上来便为整个故事叙事提供了一个大的、久远的历史背景。

与苏童相比,贾平凹的乡村叙述显得保守,因为他缺少苏童笔下那种大规模的完全意义上的人口流动。在贾平凹作品中,商洛乡村很少出现城乡之间人口流动的经济现象——商洛乡村的主人公无论是山山还是金狗,都只能算城市的过客,因为无论如何,他们最终还是以回归乡村为最终的价值旨归。他们并没有表现出苏童笔下的那种完全意义的逃离。贾平凹和苏童相比,都有特定的书写区域,都有强烈的描写故乡的冲动。但苏童笔下的枫杨林不是封闭的内陆湖泊,因为他泼洒了很多的笔墨来书写乡村与外界的交流和互溶——苏童笔下有寻找族群而来的外乡人父子;有从怒山迁徙过来的锁和爷爷;有因为准婚姻而回到枫杨林生育的环子;有为了逃脱命运的捉弄而逃亡塔镇的陈宝年;有为寻找父亲前往塔镇的狗崽;有整支迁出的苏童的整个家族……。而贾平凹对笔下的主人公很少做苏童式的逃离性描写——无论是经济的还是命运的。贾平凹笔下的商洛之地既是个闭塞的地方,也是个落后的区域。但这块生育、养育他的土地,像一根牵住他的线,让他无论走到那里,都无法摆脱掉对它的牵挂。汉瓦秦砖为他提供着写作的大气象,八百里秦川向村民提供着猎物、柴薪、药材,甚至粗狂的人文气质,商水河流为这里的乡村人们提供着鱼群和航道。这里的人靠山吃山,靠水吃水,靠林吃林——这种既来之,则安之的隐忍性格,这种人与自然的和谐态势以及这里的闭塞而艰辛的生活境遇迫使村民形成了无上的韧性和极度的节俭。这种韧劲和节俭也同样浸入他们的骨子里,形成他们的共同性格——哼着韵调简单,但源于生活的秦腔,挺着山般的脊梁,毫无顾及地顺受着自然的馈赠和灾难。他们“几乎怀着单纯得近于单调的观念生活着:劳动既是生存的手段,也是生存的目的”[14]。踏实的生活本性、偶尔的尔虞我诈,粗犷的秦腔以及贴在谁家门楣之上的平仄并不对称、打油诗式的对联,将他们的生活空间填充得既简单又充实,这种简单的重复常见于贾平凹的笔端。商洛之民的快乐、悲伤及其秦腔式的表达方式、特别的方言、脏俗的日常语言、务实的本性以及某些准宗教的超脱感成为贾平凹商州乡村表达的主题。随着经济调整带来的生活方式的冲击,贾平凹以往不知保持了多久的沉闷、思索和固守渐也变得开化了许多。但是我们也得承认,贾平凹在这种冲击面前并无沈从文般的淡定,因为沈从文在吊脚楼的妓女身上投入更多的是人性化的关怀,而贾平凹却对《秦腔》中的妓女做一种外在经济冲击乡村自然生活的恶果式表达。面对传统的乡村现状与走向,让拥有城乡双重背景的贾平凹尝试了一把矛盾人格的塑造——他尊重这里的所有智慧和感情,他爱这片土地上的山山水水、人人物物,有时甚至是固守。但闭塞的商州落后的面貌、艰难的生活又使贾平凹必须正视乡村外的先进与现代。厚重的传统、丰厚的历史让贾平凹在文学中尽情挥洒笔墨,这使他对于世风和时尚的大幅度变迁,有时会身不由己地采取一种谨慎的眼光。他担心衍化流贯在这块山地上的纯真而富有韧性的信念以及充满原始生命本性的民俗风物,在趋近现代社会的进程中分解、消融,或者被外来的力量冲撞得支离破碎、不伦不类。通过经济政策调整而暴露出来的人性弱点几乎与它的优越之处一样多,这是贾平凹对现代文明的价值体认,并不时地在他的乡村作品中流露出来。例如《商州》中的董三海因对金钱的过分膜拜拼命拆散两个深深苦恋的年轻人,他表现出的多疑本性和传统的纯朴商州人性格格不入;《黑氏》中黑氏肥胖的身躯无疑代表着传统文化的忠贞与纯朴,小男人及其爹的忘恩负义、嫌贫爱富以及对黑氏的抛弃显然是对商州隐忍生活方式的背叛。小男人破产挖煤死于不见光日的矿井,其爹被人检举、破产收监,无疑是贾平凹对这种背离商洛传统行为的惩罚与掰正。

也许正像学者李振声说的那样,“对贾平凹来说,商州不仅仅是一块故土,而且也是一部无法割裂的历史,里边饱含着经历了阶级和时代的种种变异,却仍然保有某种形式的稳定性,不完全依附于经济、政治变革的相对独立和延续性的东西”[15]。在《天狗》这篇小说里,天狗对师傅和师娘的持续守护,以及师傅最后表现出的对天狗的愧疚情感,无疑让我们看到了商洛传统的某种形式的稳定性在经历时代的种种变异后的凝聚;《艺术家韩起祥》中韩起祥对说唱艺术的终身坚守以及《腊月·正月》中韩玄子对传统说唱文化近似痴狂地坚守也显现着作者对商州历史无法割裂的内在情结;在《黑氏》这篇小说里,从黑氏前期对丈夫小男人和公公的隐忍到后期对追求个体幸福的强烈愿望和行动,我们也能认识到这样的人生价值:在任何情况下,都不要放弃自主自立的生活选择力和自尊自重的意志。商州在不断迈向现代化的过程中,这些在艰辛的生活环境中形成、经过几个世纪打磨成型并坚守下来的传统经验,在商洛民众那里,已然成为一种世代相传、不能抛弃的共同的文化心理。这种集体的无意识早已深深地刻入到他们的骨子里,并融入进他们单纯的日常生活中。如果这些传统因现代化的推进而迷失,贾平凹肯定会认为这是一种人为带来的缺憾。

道被确立之后,德将重新定位,在农村经济发展政策的推动下,乡村的经济之“道”每天都发生着变化,之上所开放的“德”之花,必定也表现出多变的特点。这样的现实一方面注定了贾平凹写作风格的多变,另一方面也体现出这种多变给贾平凹的情感带来的冲击。面对乡村瞬息的变化,贾平凹表现出的是对“新乡村”的难以适从。乡村变化引发出并留在他心理的缺憾,最终让他挥一挥衣袖,与家乡作别,说出不再书写乡村的无奈宣言。在为故乡做离别式、立碑式抑或作传式的情感冲动下写成的长篇小说《秦腔》中,贾平凹,一个对商洛乡村从不吝惜笔墨的他,在时下却宣布了再也无法动笔去写的无奈和苍凉。也许正如他自己所说:“秦腔,他的衰败是注定的,传统文化的衰败也是注定的,李商隐诗:夕阳无限好,只是近黄昏。这一衰败中的挣扎,是生命透着凉气。”[16]衰败中的挣扎注定了作者无可奈何的心态,或许,在内心里,贾平凹并不愿意让秦腔成为故土的挽歌和绝唱。但现实如此残酷,生存如此严峻,那股生命的凉气终究还是在《秦腔》的字里行间透了出来。秦腔的激情和欲望也正像爱秦腔调调的傻子引生的自宫一样,一刀下去,吟唱与倾听所带来的滂沱与豪迈也被割掉了。

贾平凹《鸡窝洼人家》中的山山,《浮躁》中的金狗同样是借用城市文明开拓自我发展道路的代表人物,这和路遥《人生》中高加林的形象有着惊人的一致,只不过两者相较于高加林来说,性格更圆滑,在城乡之间的身份认同上更从容。城乡交叉地带是贾平凹和路遥共同的表达区域,两者虽然风格差别很大,但对乡村的发展前途同样进行了思考。

第二节 乡村叙事中的城市观照

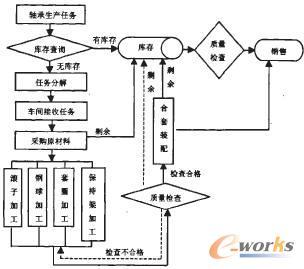

贾平凹一面感激着商州和西安两地的民间传统文化和官方传统文化给予他的创作养分,一面又体味着在传统文化的其中浸淫愈久,愈知传统文化带给他的痛苦,愈对其的种种弊害深恶痛绝的悲凉心境。通过对贾平凹作品的阅读,我们很容易发现贾平凹在他乡村创作的前后期,在对待城市的态度上表现出截然不同的情感变化:前期作品,诸如《天狗》、《鸡窝洼人家》、《商州》等表现出地是对城市文化的接受与肯定;后期作品诸如《高老庄》、《怀念狼》等表现出的是激烈的对峙。早期的贾平凹,认为“(乡村与城市两种文化)之间除了具有对峙、超越、分离的性质,还具有持续、互补和整合的性质”[17]。《天狗》和《鸡窝洼人家》中的天狗和禾禾经历了城市浪荡后,借城市流行的养蝎和养蚕的生计出落成村中的富裕户;《腊月·正月》中王才借具有城市经济形态的食品加工厂改变命运等等都是城乡发展过程中优势互补的佐证。在诸多的乡村叙事中,作者体现出的多是对城市的积极肯定。也许当时贾平凹的体认是,城市离开乡村,便失去了根基的固着,乡村离开城市,便始终是一块贫穷、落后的荒凉地。我们注意到贾平凹前期作品对于城乡的态度更多的是一种对逆交流的关系——通过两种文明文化的互补,来推动城乡文明的同步发展。当然这种城乡双向互补态度的出现乃至延续,必须基于一种基本的平等、尊重的前提,即城市和乡村的发展必须限定在彼此固定的空间、精神乃至文化上的领域内,一方的发展不能侵犯另一方的发展权益。当城市的发展挤压着乡村的生存空间时,这种表达的和谐便被打破,从而呈现出一种剑拔弩张的对峙态势。随着城市化的推进,城市借助经济、政治、文化上的霸权优势不断地威胁着乡村的生存环境和发展路途。解放后由乡村转入城市的中共理念更在1978年后得到了最大的强化和实施,中国现代化的大都市如雨后春笋般涌现;中国的城市化进程逐步地加快,乡村的城镇化,乃至开发城中村的现象不断出现。此时的城市早已借用它无可阻挡的商业物质登上了中国发展的霸权的宝座,使它在地域空间上最大程度地挤压着乡村发展的空间。城市文学的蓬勃发展,也协助城市占据着文学表述的话语权——从20世纪90年代初以来,消费文化异军突起,世俗的实用主义哲学甚嚣尘上,并日渐呈主导之势,物质欲望逐渐占据了心灵高地,建立起对大众日常生活实施控制的文化霸权。况且“新体验小说”、“新状态小说”、“新市民小说”、“新都市小说”,甚至“文化关怀小说”、“新闻小说”、“特区小说”等等新写作概念的提出和实验的成果,也表明着城市文学在文学话语方面的话语强势。鉴于城乡和谐态势被打破,贾平凹在20世纪90年代始在对待城市文明的态度上发生了很大的转变,“作品的精神内蕴由80年代对人生目标的积极追求转为90 年代对人类失落的家园的追寻”[18],此时的贾平凹有了一种家园失落的悲凉情绪,城市与乡村在贾平凹的写作中已经失去以往的和谐局面,而变成一种剑拔弩张、鱼死网破的对抗态势。1996年的长篇小说《土门》中,城市和乡村在贾平凹那里出现了如此强烈的对立,这点显然不像《天狗》、《鸡窝洼人家》等文本中表现出的对城市给予积极肯定的态度。1998年出版的长篇小说《高老庄》中的子路利用城市的方法解决村中矛盾时的大败,以及2005年出版的《秦腔》中的夏风面对乡村琐事表现出的无奈,都说明城乡和谐互补关系的终结和难以为继的现实。在某种程度上说,这种城乡对立的二元模式致使贾平凹的乡村写作变得尤为困难,“我的写作充满了矛盾和痛苦,我不知道该歌赞现实还是诅咒人生,是为父老乡亲庆幸还是为他们悲哀……”[19]

贾平凹的商州小说族群包含了他太多的智慧和太多的感情寄托。他一面表现出坚守商洛传统的固执,一面又因乡村的闭塞、落后,表现出对商洛乡村的嫌恶。随着对家乡不断地书写与探索,乡村因闭塞、落后带来的弊端,越来越引起贾平凹的重视,因此在他的乡村作品中又表露出这样的情感冲动——借城镇文明来改变乡村落后的面貌。因为他深知对商洛传统的坚守是不能以牺牲它的进步为代价的,所有传统中有价值的东西,只有自觉地被吸纳整合进先进的、积极的经济结构中,才能不断地提升其自身的价值和保持其旺盛的生命力。只有商州的转变脚步踏入山地之外社会的现代化进程,只有商洛村民在心灵上摆脱掉闭塞,在物质上摆脱掉落后,在精神上摆脱掉愚昧乃至小生产者患得患失的印痕,才可以让商洛走向新生。贾平凹也正是站在如此的立场上表现出改变乡村的急切心理的。

贾平凹陈述商州世事时怀揣有两种指向不同的情绪:既有分寸地流露出对传统生活所蕴含的一切有价值成分的珍重意向和对人们有时由于暂时的理由而看轻它们的感喟和忧虑,又有对现代生活方式给商州带来的巨大而正当的利益给予明朗地肯定。贾平凹与有隐士特质的沈从文相比,显然具有更大的入世精神,因为沈从文认为在人性结构中,本能高于文明、感性多于理性、自然属性大于社会属性。面对乡村的封闭状态,沈从文表现出最多的是精神的固守,而贾平凹对笔下闭塞、落后的乡村,有着强烈地改变它的冲动。因为他知道有效地治疗人性的弱点,“只能落实在经济文化不断向现代社会的推进中。社会的历史目标,自觉地为实现这些目标努力,这一切将使人的人性本质不断获得升华”[20]。《鸡窝洼人家》、《九叶树》等文本中上演的农村女子爱上浑身浸润城市文明男子的故事以及《商州》中旧照川坪的青年人迫不及待地从刚刚凿通的公路骑自行车赶去县城看新鲜世事的情节,都表明了贾平凹在改变乡村落后面貌方面具有的强烈诉求。

城乡交流的观照态度在陕西作家群的作品中也时有表现,比如路遥。善于描写城乡交叉地带的路遥对待城镇文明的态度,没有贾平凹式的踯躅和多疑,尽管其作品背后也显露出深刻的反思。路遥除敏感、大度,勤奋、严谨之外,更难得于他无人匹及的时事高瞻眼光。他着眼于改革时期的转型社会,刻画矛盾丛生的苦难岁月, 揭示苦难大众的命运多舛,以宗教般的坚守诠释着他植根的那方水土。20世纪80年代初,他敏感的嗅到改革开放给陕北大地带来的新冲击、新问题。他一如既往地坚守着城乡交叉地带这一典型区域,书写着这里的人文情景。贾平凹的长篇小说《浮躁》面对改革的场景,同样显现出书写这种场景的冲动,但在对金狗的塑造上,显然没有路遥的高加林丰满。《人生》中的高加林活跃在城乡结合部地带,拥有着城乡两种际遇,背靠着贫苦乡村,面朝着希望的都市,身临改革感受着迷茫与希望、坚守与背叛、出走与回归等各种情绪的不断冲荡。对于处在十字路口的高加林的人生,作者没有给出肯定的道路选择,因为谁也无法断言一个有着如此丰富性格的青年,他的人生际遇究竟会如何。《人生》在此的戛然而止也给了城乡交叉地带向后延续下去的空间。《平凡世界》便是在这种延续下来的空间中进一步探讨的文本,孙少平高中毕业后,在乡村中的不安以及渴望去城镇发展的急切心情都是这种阐述空间的延续。但是我们也应该看到,贾平凹面对闭塞、落后的商洛乡村也有同样的改变的冲动,只不过他更多地借文中主人公的行动来表现这种改变的艰难,例如《九叶树》中那个罗子属于那样的老人,如果能把世界一分为二,那么他的头脑中堆积的绝大多数属于它的过去直至现在的一切,而对于它从今以后将发生或者发生的一切则茫然不知,对于他来说,旧的世界因为熟悉因而可亲近,新世界则因为陌生而很隔膜。他酒酣后对住店客人发表的那通对城里人生活近于滑稽的描述,表明了这一点。他的生活理念是:人应当立足于己有的基点,放弃它,就会在生活中迷失自己的本性,这一点像及了《人生》中的德顺叔叔;《腊月·正月》中的韩玄子也是属于这样的人物,在笔者看来他对于以往传统和生活秩序的坚守比罗子老人还要偏执。韩玄子,自幼受诗书的熏陶,三十四年的教龄,这些也许是他偏执坚守传统的文化根基,浸入他骨子里的坚守传统生活的意识,早已让他摆脱不了对新事物那种防备的、内缩的心理。他面对王才的工厂,百般阻挠,就算全村都在鼓励王才,并从王才的工厂中受益,他也从没改变这种阻挠的心态。但是经济发展的大势他又岂能阻挡?面对着固有传统在新时期被冲击,他也只能郁郁寡欢,过过满嘴诅咒王才的口瘾罢了。“变动着的世界并不会因为要迁就某个人的意愿、尊严之类就裹足不前”[21]。但我们也应看到罗子和韩玄子的担心也有其合理性,因为城市进程中也不全都是积极向上的因素,面对着闭塞、落后的乡村,城市化进程给它所带来的冲击,让它很难抵制城市中糟粕的诱惑,以致使乡村纯良的人性承载了过多的背负。承受着现代文化陶冶的人,摆脱了偏执蒙昧的生产生活结构,个性的滥用又往往导致了乡村美好人性的迷失,对别人物质的贪欲便促使乡村美好人性每况愈下,出现了与商洛传统相背的遗弃道德责任的现象,如《九叶树》中的摄影师何文清、《黑氏》中的小男人和其父等等都是因对城市的物质无节制的贪欲而致其人性道德败坏的典型。

第三节 乡村叙事中的实验叙事

贾平凹以商州为母题的小说群体在文体上的实验性是极强的。文体大致包括结构体式和语言风格。从作品的结构体式看,规范的中篇叙事结构是贾平凹的拿手好戏,这种文体在他的手中操作起来游刃有余,纯熟精娴。贾平凹是位多产的作家,短篇、中篇、长篇都有可观的数量。无论短篇、中篇还是长篇,一以贯之地运用乔伊斯式的叙述模式,乔伊斯的写法是对话的时候看见后面的风扇、窗子,一边对话一边想到别的地方去,思维不局限于表现的主体,而是大量的叙述主题齐聚,不停的转换,全部写出来。同时叙述模式上也采用他经营惯了的散文体式。在他的小说作品中,大部分的作品都是不分章节的写作,在乔伊斯式语言模式的参与下,散文化的语言也往往参与进作品的叙事中。不过,贾平凹的长篇叙事并不善于叙述特别有吸引力的故事,尽管贾平凹很会讲故事,如乡村长篇小说《秦腔》虽然人物庞杂,但是他并没有把这些庞杂的人物投入进庞杂的情节中,以形形色色的方式纠结在一起,使之各居其位、各得其所,他似乎缺乏那种既包罗万象又井然有序的高度比例感,他的身上看来也没有那种法力。

不过有个很值得关注的重点,那就是贾平凹善于用写作的技巧弥补这种情节构造上的不足,如长篇《商州》在文体上尽管显露出一种力不从心的忙乱迹象,那对年轻人的恋爱情节的确没有什么出色之处,但贾平凹在每个单元开篇详尽写出的商州的风俗人情、地理地貌,却为干瘪的故事情节做了时空的依托和文化的注释。由于这些文化掌故与故事中人物的离奇行迹相比更具有厚实耐读的效果,所以补偿了我们在阅读故事时的缺憾。再如《高老庄》中,作者通过子路的回乡架构起的简单的故事情节也没有多少出彩的地方,但是充斥文中的大量文言碑帖给仁厚村所提供的深厚历史意蕴,又为我们弥补了些许的阅读遗憾。

贾平凹的小说中体现出的神秘主义,在文体上进行了一次新形势下的旧形式回归,他的有些作品具有传奇的品格。在中国传统小说中,传奇既是小说的另一种称谓,更是它重要的美学特征之一,而到了现当代,这种传奇的风格渐渐衰微了。但贾平凹的作品表明,传奇依然是可资再生产的重要的小说风格资源。从小说美学上讲,传奇重在奇字,这奇,一是来源于超出阅读经验的题材,具有间距性、奇异性和非日常生活化的特点,比如贾平凹在传说基础上加工而成的土匪系列,比如《人极》起始的指腹为婚,以及到后来两个女子的出现给两个男主人公带来的命运波澜,比如短篇《五魁》中离奇的男女爱情故事等;二是来源于作者的梦幻般的呓语,具有荒诞、不合常理的特点。比如《太白山记》是以奇而传的,它是一组笔记小说,讲述的大都是荒诞不经的传说、轶闻:寡妇对亡夫的思念竟使亡夫显形的《寡妇》,公公对儿媳的意淫可以使之致孕的《公公》……,比如中篇《秦腔》上知天文,下知地理,能捏会算的林青云。三是承继古文模式,具有新瓶装旧酒的特点,比如商州小说群体的开山作《商州初录》与晚近的《商州世事》,文体上可以与中国传统史著的纪事本末体,古典传记中的杂传、游记和肇始于魏晋大盛于明清的搜集坊间轶闻野语、杂录琐记、志怪传奇的笔记等体式接上渊源。在贾平凹的小说创作里,神秘既是一种客观显现,也是一种主观视角,是一种文学的思维方法,所以《太行山记》不是孤立的,先前的《龙卷风》、《瘪家沟》、其后的《怀念狼》、《高老庄》多有这种出奇的表现。

从语言实验上,贾平凹商州小说既运挥流畅而浅清澄澈的文字,也趋遣古拙而重涩沉实的文字,贾平凹在他习惯的方言的田地里,为了语言的生动,在改造的前提下使用了较多的方言和古语。他的“商州系列”和后来的《怀念狼》、《秦腔》中都夹杂着大量的方言和古语,在《高老庄》中,甚至让碑帖的文言风格直接参与进了文章的叙述。

参考文献

[1] 贾平凹,《高老庄·后记》,长江文艺出版社,2003年12月,第357页。

[2]郜元宝,《贾平凹创作争鸣综述》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第408页。

[3]张文杰,《贾平凹作品中对城乡文化的思考》,载《安徽文学》,2009年第2期,第387页。

[4]李振声,《商州:贾平凹的小说世界》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第110页。

[5]张文杰《贾平凹作品中对城乡文化的思考》,载《安徽文学》,2009年第2期,第387页。

[6]郜元宝,《贾平凹创作争鸣综述》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第409页。

[7]张志忠,《贾平凹创作中的几个矛盾》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第327页。

[8] 路文彬,《90年代长篇小说写作现象分析》,载《文艺争鸣》,2001年4月,第24页。

[9] 路文彬,《90年代长篇小说写作现象分析》,载《文艺争鸣》,2001年4月,第24页。

[10] 路文彬,《90年代长篇小说写作现象分析》,载《文艺争鸣》,2001年4月,第23页。

[11] 王光荣,《中国城市社会消费形态简析》,载《城市发展研究》,第12 卷,2005 年1期,第59页。

[12] 陈晓明,《城市文学:无法现身的“他者”》,载《文艺研究》,2006年第1期,第12页。

[13]贾平凹,《腊月·正月》,《贾平凹精选集》,北京燕山出版社,2006年1月,第62页。

[14]李振声,《商州:贾平凹的小说世界》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第105页。

[15]李振声,《商州:贾平凹的小说世界》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第107页。

[16] 贾平凹,《三月问答》,载《美文》,2005年5月,第7期,第16页。

[17]李振声,《商州:贾平凹的小说世界》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第110页。

[18]张文杰,《贾平凹作品中对城乡文化的思考》,载《安徽文学》,2009年第2期,第387页。

[19] 贾平凹,《秦腔·后记》,广州出版社, 2007年10月, 第450页。

[20]李振声,《商州:贾平凹的小说世界》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第110页。

[21]李振声,《商州:贾平凹的小说世界》,载《中国当代作家研究资料丛书——贾平凹研究资料》,郜元宝、张冉冉主编,天津人民出版社,2005年5月,第112页。

爱华网

爱华网