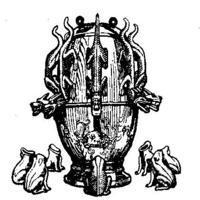

地动仪模型

地动仪是汉代科学家张衡的又一传世杰作,在张衡所处的东汉时代,地震比较频繁。据《后汉书·五行志》记载,自和帝永元四年(公元92年)到安帝延光四年(公元125年)的三十多年间,共发生了二十六次大的地震,地震区有时大到几十个郡,引起地裂山崩、江河泛滥、房屋倒塌,造成了巨大的损失,张衡对地震有不少亲身体验,为了掌握全国地震动态,他经过长年研究,终于在阳嘉元年(公元132年)发明了候风地动仪这也是世界上第一架地动仪。

目录

简介

历史实证

历史故事

原理考证

结构模型

湖南益阳候风地动仪

重新复原

展开

简介

历史实证

历史故事

原理考证

结构模型

湖南益阳候风地动仪

重新复原

展开

编辑本段简介

地动仪

地动仪是汉代科学家张衡的又一传世杰作。在张衡所处的东汉时代,地震比较频繁。据《后汉书·五行志》记载,自和帝永元四年(公元92年)到安帝延光四年(公元125年)的三十多年间,共发生了二十六次大的地震。地震区有时大到几十个郡,引起地裂山崩、江河泛滥、房屋倒塌,造成了巨大的损失。

张衡对地震有不少亲身体验。为了掌握全国地震动态,他经过长年研究,终于在阳嘉元年(公元132年)发明了候风地动仪──世界上第一架地震仪。在通信不发达的古代,地震后,为人们及时知道发生地震和确定地震大体位置有一定的作用。

它有八个方位,每个方位上均有一条口含铜珠的龙,在每条龙的下方都有一只蟾蜍与其对应。任何一方如有地震发生,该方向龙口所含铜珠即落人蟾蜍口中,由此便可测出发生地震的方向。当时利用这架仪器成功地测报了西部地区发生的一次地震,引起全国的重视。这比起西方国家用仪器记录地震的历史早一千多年。

据《后汉书·张衡传》记载,候风地动仪“以精铜铸成,圆径八尺”,“形似酒樽”,上有隆起的圆盖,仪器的外表刻有篆文以及山、龟、鸟、兽等图形。仪器的内部中央有一根铜质“都柱”,柱旁有八条通道,称为“八道,还有巧妙的机关。樽体外部周围有八个龙头,按东、南、西、北、东南、东北、西南、西北八个方向布列。

龙头和内部通道中的发动机关相连,每个龙头嘴里都衔有一个铜球。对着龙头,八个蟾蜍蹲在地上,个个昂头张嘴,准备承接铜球。当某个地方发生地震时,樽体随之运动,触动机关,使发生地震方向的龙头张开嘴,吐出铜球,落到铜蟾蜍的嘴里,发生很大的声响。所以人们就可以知道地震发生的方向。

编辑本段历史实证

各种地动仪(12张)

汉顺帝阳嘉三年十一月壬寅(公元134年12月13日),地动仪的一个龙机突然发动,吐出了铜球,掉进了那个蟾蜍的嘴里。当时在京师(洛阳)的人们却丝毫没有感觉到地震的迹象,于是有人开始议论纷纷,责怪地动仪不灵验。没过几天,陇西(今甘肃省天水地区)有人快马来报,证实那里前几天确实发生了地震,于是人们开始对张衡的高超技术极为信服。陇西距洛阳有一千多里,地动仪标示无误,说明它的测震灵敏度是比较高的。

编辑本段历史故事

张衡

汉章帝在位的时期,东汉的政治比较稳定。到汉章帝一死,继承皇位的汉和帝才十岁,窦太后临朝执政,让他的哥哥窦宪掌握了朝政大权,东汉王朝就开始走下坡路了。 在这个时期,出了一位著名的科学家张衡。

张衡是南阳人。十七岁那年,他离开家乡,先后到了长安和洛阳,在太学里用功读书。当时洛阳和长安都是很繁华的城市,城里的王公贵族过的是骄奢淫逸的生活。张衡对这些都看不惯。他写了两篇文学作品《西京赋》和《东京赋》(西京就是长安,东京就是洛阳),讽刺这种现象。据说他为了写这两篇作品,经过深思熟虑,反复修改,前后一共花了十年工夫,可见他研究学问的精神是很认真严肃的。但是张衡的特长还不是文学,他特别爱好数学和天文研究。朝廷听说张衡是个有学问的人,召他到京里做官,先是在宫里做郎中,后来,担任了太史令,叫他负责观察天文。这个工作正好符合他研究的兴趣。

经过他的观察研究,他断定地球是圆的,月亮是借太阳的照射才反射出光来。他还认为天好像鸡蛋壳,包在地的外面;地好像鸡蛋黄,在天的中间。这种学说虽然不完全精确,但在一千八百多年以前,能说出这种科学的见解来,不能不使后来的天文学家钦佩。不光是这样,张衡还用铜制造了一种测量天文的仪器,叫做“浑天仪”。上面刻着日月星辰等天文的现象。他设法利用水力来转动这种仪器。据说什么星从东方升起来,什么星向西方落下去,都能在浑天仪上看得清清楚楚。

地动仪历史故事

那个时期,经常发生地震。有时候一年一次,也有一年两次。发生了一次大地震,就影响到好几十个郡,城墙、房屋发生倒坍,还死伤了许多人畜。当时的封建帝王和一般人都把地震看作是不吉利的征兆,有的还趁机宣传迷信、欺骗人民。但是,张衡却不信神,不信邪,他对记录下来的地震现象经过细心的考察和试验,发明了一个测报地震的仪器,叫做“地动仪”。地动仪是用青铜制造的,形状有点像一个酒坛,四围刻铸着八条龙,龙头向八个方向伸着。每条龙的嘴里含了一颗小铜球:龙头下面,蹲了一个铜制的蛤蟆,对准龙嘴张着嘴。哪个方向发生了地震,朝着那个方向的龙嘴就会自动张开来,把铜球吐出。铜球掉在蛤蟆的嘴里,发出响亮的声音,就给人发出地震的警报。

公元138年2月的一天,张衡的地动仪正对西方的龙嘴突然张开来,吐出了铜球。按照张衡的设计,这就是报告西部发生了地震。可是,那一天洛阳一点也没有地震的迹象,也没有听说附近有哪儿发生了地震。因此,大伙儿议论纷纷,都说张衡的地动仪是骗人的玩意儿,甚至有人说他有意造谣生事。过了几天,有人骑着快马来向朝廷报告,离洛阳一千多里的金城、陇西一带发生了大地震,连山都有崩塌下来的。大伙儿这才信服。可是在那个时候,朝廷掌权的全是宦官或是外戚,像张衡这样有才能的人不但不被重用,反而被打击排挤。张衡做侍中的时候,因为与皇帝接近,宦官怕张衡在皇帝面前揭他们的短,就在皇帝面前讲张衡很多坏话。他被调出了京城,到河间去当国相。

张衡在他六十一岁那年病死。他在我国科学史上留下了光辉的业绩。

编辑本段原理考证

地动仪原理图

[1]

据学者们考证,张衡在当时已经利用了力学上的惯性原理,“都柱”实际上起到的正是惯性摆的作用。同时张衡对地震波的传播和方向性也一定有所了解,这些成就在当时来说是十分了不起的,而欧洲直到1880年,才制成与此类似的仪器,比起张衡的发明足足晚了一千七百多年。

关于地动仪的结构,目前流行的有两个版本:王振铎模型(1951年),即“都柱”是一个类似倒置酒瓶状的圆柱体,控制龙口的机关在“都柱”周围。这一种模型最近已被基本否定。另一种模型由地震局冯锐(2005年)提出,即“都柱”是悬垂摆,摆下方有一个小球,球位于“米”字形滑道交汇处(即《后汉书·张衡传》中所说的“关”),地震时,“都柱”拨动小球,小球击发控制龙口的机关,使龙口张开。另外,冯锐模型还把蛤蟆由面向樽体改为背向樽体并充当仪器的脚。该模型经模拟测试,结果与历史记载吻合。

那么,地动仪的内部结构究竟什么样子呢?有不少学者对此作过探讨。早在南北朝时,北齐信都芳撰《器准》,隋初临孝恭作《地动铜仪经》,都对之有所记述,并传有它的图式和制作方法。可惜的是唐代以后,二书均失传。今人的研究则以王振铎之说影响最大。王振铎根据前人的猜测,讨论了地动仪内部可能有的各种结构,最后推断都柱的工作原理与近代地震仪中倒立式震摆相仿。具体说来,都柱就是倒立于仪体中央的一根铜柱,八道围绕都柱架设。都柱竖直站立,重心高,一有地动,就失去平衡,倒入八道中的一道。八道中装有杠杆,叫做牙机。杠杆穿过仪体,连接龙头上颌。都柱倾入道中以后,推动杠杆,使龙头上颌抬起,将铜丸吐出,起到报警作用。

米尔恩对张衡地动仪和现代地震仪的研究

地动仪用精铜制成,圆经八尺,合盖隆起,形似酒樽。表面作金黄色,上部铸有八条金龙,分别伏在东、西、南、北及东北、东南、西北、西南八个方向。龙倒伏,龙首向下,龙嘴各衔一颗小铜球,与地上仰蹲张嘴的蟾蜍相对。地动仪空腔中央,立一根铜柱,上粗下细。铜柱周围有八根横杆,称为“八道”,各与一龙头相连。铜柱是震摆装置,八道用来控制和传导铜柱运动的方向。在地动仪受到地震波冲击时,铜柱就倒向发生地震的方向,推动同一方向的横杆和龙头,使龙嘴张开,铜球下落到蟾蜍嘴中,并发出响声,以提示人们注意发生了地震及地震的时间和方向。

一颗珠子放在平台上,如果将哪方稍微往下一按,珠于就向哪方滚动。又如我们点亮一支蜡烛,将它放在一张不平的桌子上,它总会向低的一方倒。地动仪就是根据这些简单的原理设计的。地动可以传到很远的地方,只不过太远了人就感觉不到了,但地动仪能准确地测到。但是中国科学家认定地动仪的工作原理应该是“悬垂摆原理”,即地动仪是利用了一根悬挂柱体的惯性来验震的,而非当今历史教科书所说的在仪器底部简单地竖立一根直立杆。

编辑本段结构模型

地动仪

王振铎的推断得到了广泛赞同。中国历史博物馆陈列的张衡地震仪模型,就是根据王振铎的设计复原的。但是,也有学者提出不同意见。中国科学技术大学李志超就曾对倒立摆结构提出过异议,他以全新的视角,提出了自己对候风地动仪的理解(参见李志超,《天人古义》,河南教育出版社,1995年版)。

李志超认为,从文献角度来看,汉代字书《释名》解释“柱”,说“柱,住也”,表明柱字原义是建筑中不动的支撑件。由此,倒立摆结构不得称“柱”,只合称锥。“都”是集总之义,说明不是孤柱,应该还附带八套机关,而立锥却只能是光杆。这样,仅由“都柱”这一名称来看,倒立摆之说也不能成立。

李志超进一步指出,倒立锥的设计使原文所述其他一切部件皆成画蛇添足。尤其是庞大的铜尊,毫无道理可言。再者,从物理评价角度来看,任何测量仪器的性能一般都可用两个互相矛盾的指标表征:灵敏度和稳定度。倒立锥的设计正好突出了精密计量技术这一主要矛盾。例如,为提高地动仪的灵敏度,就要把倒立锥的锥底做得很小,使之形成一个锥尖,但很小的锥尖承受巨大的重力压强,在不可避免的微小震动作用中必将逐渐形成不可逆的变形,其趋向是锥尖下面的支承面形成坑窝,锥尖变得圆滑。这一过程不可逆,而且是加速的。这样,倒立锥最终要倒下来,不管有无地震。如果为提高稳定度,将锥尖做成宽到实际不变形,那它的灵敏度必然很低,感知量比人所能察觉的还要大,地动仪也就失去了它的存在价值。

编辑本段湖南益阳候风地动仪

2011年4月份,湖南省益阳市南县职业中专语文教师黄佑军完成了张衡候风地动仪的复原研究工作。他提出了专利申请:“带八条甬道固定都柱和推力板机关的张衡候风地动仪”[2]。(图1樽体外形图:1樽底2樽壁6龙首10甬道口9蟾蜍插孔4樽顶盖3樽盖7铜丸8蟾蜍5龙口

。 ) 候风地动仪的基本构造由如下几部分组成:1、地动仪的外壳——樽体外形。2、八条甬道——由隔板和都柱分隔而成的空间,是安设机关的地方。3、中心固定都柱——对内部构件进行连接和起固定作用的中心柱。4、感震机关装置——推力板机关,类似于秦汉时期的陵墓防盗机关,也类似于捕鼠笼的“踏板机关”。5、报震装置——报震和显示地震方向的构件。地动仪的外壳:樽体外形,有底,顶口有锥形盖子。在樽体的上部位置有八个开口,为龙口;下部相应位置也有八个开口,为安放蟾蜍的插孔,又是安装和调试的入口。八条甬道:由八块隔板、都柱、樽壁、樽底围成的八个区域,对应八个方位,在樽底靠近樽壁的位置开有八个开口,为甬道口。甬道口与龙口、蟾蜍插孔在同一垂直线位置。甬道口是地震波的进入通道,其开口向下,能提高抗干扰能力。中心固定都柱:都柱竖立在樽底中央,与樽底固定连接。都柱可以立于樽底上,也可以穿透樽底。都柱与隔板固定连接,是构成甬道的构件之一。都图2 八甬道图

柱的上部通过八根横梁与龙口固定连接,使樽体内部牢固、稳定。又是承受都柱锤的地方。感震机关装置:为推力板机关,由推力板、放大杠杆、顶杆、月牙盘、关闩、牙机、牙机杆、都柱锤、龙机杆等构件组成。在两隔板之间安一根横杆,推力板铰接在横杆上。推力板上固接一根传动杆,传动杆销接在一级放大杠杆上,一级放大杠杆一端销接在樽壁上或隔板上,另一端与顶杆一端销接,顶杆销接在关闩架上,顶杆另一端抵近牙机杆上的月牙盘。关闩为“且”字形结构,牙机为牙机杆上钩状体,牙机杆通过牙机钩住关闩杆。牙机杆顶端与都柱锤柄尾部销接,都柱锤柄中部适当位置销接在横梁上,锤能落在都柱上。锤柄的尾部又与龙机杆一端销接,龙机杆销接在横梁上,龙机杆另一端销接一根顶杆,顶杆抵住龙口的球丸。推力板机关,类似于秦汉时期的陵墓防盗机关,也类似于捕鼠笼的“踏板机关”。踏板和推力板是同一构件,将推力板埋于甬道的泥土里,地震波产生的冲力从甬道口进来顶动推力板、触发机关。在推力板机关图3地动仪八道机关之一

上装有铜锤,叫都柱锤,机关触发后锤落于都柱上,它相当于捕鼠笼的“闸门”。都柱锤在落下的同时锤柄推动龙机杆击落龙口里的铜丸,掉入蟾蜍嘴里,报震。报震装置:由八只龙首、八只球丸、八只蟾蜍构成。解决“虽一龙发机,而七首不动”这一技术特点“虽一龙发机,而七首不动”是地动仪显示“其牙机巧制”的关键技术。将都柱锤的直径做得大于都柱的半径,且都柱上只能正常落下一只都柱锤;只有当锤正常落在都柱上,都柱锤才能推动龙机杆击落龙口的铜丸。即使八道机关全部触发,也只有一只龙口的铜丸被击落,破解这“虽一龙发机,而七首不动”的技术。测震、验震地震发生时,假设是在东边,则东边的甬道口能进入地震波,而西边的甬道由于隔板和都柱阻隔没有地震波进入;东边甬道里的推力板受到第一道地震波的冲击,发生向上翻动,通过放大杠杆推动顶杆将牙机杆顶离关闩,从而触发机关,落下都柱锤,带动龙机杆将龙口球丸击落、落入下面蟾蜍口中,进行准确报震。当第二道地震波即横波来时,由于没有方向性,其它七道机关全被触发,但七枚都柱锤每一只都不能正常落在都柱上,不能击落球丸。从而,符合文献资料“虽一龙发机,而七首不动”的记载。不管是哪一方向发生了地震,地动仪都能测出震源方向来。地动仪埋入地下,能直接受到地震波的冲击,正如战国时就有的“地听”技术,既减少了地面干扰,又增加了敏感度。地坑铺上沙子细土筑紧,能放大地震波振幅三到四倍;推力板和一级放大杠杆通过调整能将地震波振幅放大约100倍。候风地动仪的灵敏度很高,一级地震的震幅是1--4MM,而牙机与关闩的接触面的横向距离约4MM,只要放大震幅8--10倍就可以触发机关报震。甬道的推力板机关类似于秦汉时期陵墓防盗机关,也类似于捕鼠笼的“踏板机关”。踏板和推力板是同一构件。推力板埋于甬道的泥土里,地震波从甬道口进来顶动推力板触发机关。机关的都柱锤,相当于捕鼠笼的“闸门”,机关触发后锤落于都柱上,同时锤柄推动龙机杆击落龙口的铜丸掉入蟾蜍嘴里,报震显示地震方向。全方位测震地动仪能准确测出八个方位发生的地震,也能测出震中位置的地震来。当地动仪处在震源的震中位置时发生地震,八条甬道都有地震波进入,八道机关全部被触发,只有最先落在都柱上的那一只铜锤能推动龙机杆击落铜丸报震。克服了“倒立摆”和“悬垂摆”在震源位置不能测地震的缺点。当地震发生在地动仪相邻方位的交界线上、或附近位置,这两道机关都会被触发,只有最先被触发的机关能落下铜丸。

编辑本段重新复原

谜团

地动仪原理

1700多年前,地动仪在战乱中消失,它的模样和工作原理成为千古谜团。

2004年8月,河南博物院与中国地震台网中心组成课题组,联合研究张衡地动仪新的复原模型。

目前,这项课题取得重大进展,课题组用“悬垂摆原理”取代了传统的“直立杆原理”。

2005年4月16日,这一科研成果得到了来自中国科学院、国家博物馆、中国地震局等单位的地震学和考古学专家的肯定。专家们认为:这台复原地动仪首次把概念模型还原成了科学仪器,使之真正有了验震功能。验收

地动仪复原模型把概念模型复原成了科学仪器。

4月16日上午,河南博物院《天地经纬》专题陈列厅,由地震学、考古学、机械工程学等相关学科的专家组成的验收委员会,开始对用挑剔的眼光注视着地动仪复原模型(1/3小样)。

当日下午,验收组的7位专家经过激烈讨论,最终认为:新模型首次把概念模型复原成了具有验震功能的科学仪器,迈出了复原研究的历史性一步。这个验收意见意味着,新复原的地动仪通过了阶段性成果验收,后续工作只需对某些技术细节做进一步优化,对外观做出最终确定。

河南博物院副院长田凯对此感触颇深:“我们不仅在复原一件仪器,也在找寻1000多年前那位伟大科学家‘求实疾虚’的科学精神……”心愿

一定要让地动仪模型“动”起来

1998年,河南博物院新馆建设过程中,田凯负责主持《河南古代文化之光》陈列。布置汉代展厅需要展示张衡的地动仪,当时最权威的模型陈列在原中国历史博物馆里,它是王振铎先生于1951年设计的,这台卵状体上含有8条飞龙的模型,已成为地动仪的“标准形象”。

河南博物院请苏州天文仪器研究所按王振铎的模型重新复制了一个木制模型,并提出“能否让地动仪动起来”,得到的回答是:不可能,即使是中国历史博物馆里陈列的那台也不能检测地震。但对方可以在模型下面人为地安上一个装置,让它动起来。

“我们展出的是科学仪器不是玩具,这样做是对观众的欺骗。所以当时只能造一个不能动的模型,但这个情结在我心里一直存留了好多年。”田凯说。

6年后,了解到国家地震局和国家博物馆的研究人员正在做复原工作。2004年8月,河南博物院与中国地震台网中心签订了合作协议,组成了课题小组,共同复原张衡地动仪。解谜

“候风地动仪”

找到“垂悬摆原理”

该课题的负责人是中国地震台网中心冯锐研究员。冯先生表示,1700多年前的地动仪究竟如何工作是首先须破译的谜团,深入研究证实,地动仪应该是“悬垂摆原理”而不是王振铎模型的“直立杆原理”。

几十年来,国内外地震学界对王振铎模型的否定意见一直没有停。更有近现代西方学者认为张衡地动仪之所以失传,是因为它没有达到科学的要求,它不是个科学的东西。冯锐说:“看到这些严厉的批评以后,我们才感到问题的严重性。”

历时1年多,课题组最终确认了地动仪的工作原理应该是“悬垂摆原理”,而不是“直立杆原理”。评价

这是一次重大跨越

地动仪的历史资料,最著名的是《后汉书·张衡传》中的记载,虽然只有196个字。早期的复原工作都是据此开展的。冯锐的课题组把资料的考证和利用扩大到《续汉书》、《后汉纪》等古代文献,但相关文献的总字数也不过231个。这些资料,使他们复原的史料根据更加充分。

在研制过程中,冯锐还采用了一些新技术、新方法,即利用洛阳地震台接收到的现代陇西地震记录,算出模拟的陇西历史地震的波动效应,然后把数据输入计算机,再控制特殊的振动台完成洛阳地面震动过程的复现,用这种运动信号对振动台上的复原模型进行检验和改进。

验收组的专家们认为:新模型对4次实际地震事件已经实现了良好的验震反应,迈出了从概念模型到科学仪器的关键性一步,研究工作突破了古代科学仪器复原的传统模式,是一次重大的跨越。

验收会结束后,中科院地质与地球物理所的滕吉文院士说:“地动仪是中华文明留给人类的宝贵文化遗产,各国科学家都在尝试复原,如果我们不把这件事做好,那就是罪过。从原理上和制作过程上讲,这台复原模型符合史料记载,符合张衡的基本思想……这台地动仪复原模型代表了现代人的认识,它在现阶段是最好的。”

编辑本段地震记录

地动仪无法记录发震时刻,更无法记录震级。因此,从现代地震学的角度来看,候风地动仪并不能记录地震,不是地震仪。

“候风地动仪”

一些科技史著作声称,张衡在公元132年制造的“候风地动仪”能够准确记录地震,比西方第一台地震仪(由意大利人路吉·帕米里制造于1856年)早了1700多年。也有些材料说,候风地动仪可以“预测地震”。不过,史书中有关候风地动仪的记载,仅见于《后汉书》。这一段记载只有区区196字,其中描述地动仪内部结构的内容更只有“中有都柱,傍行八道,施关发机”这12个意义隐晦、众说纷纭的字。以后,北齐的信都芳和隋朝的临孝恭,也都制造过地动仪,还留下了相关著作,可惜他们的著作都亡佚了。显然,仅根据《后汉书》中的简陋记载,要复原张衡的候风地动仪根本不可能。今天的复制品,其实是在史书那些“约束条件”之下所作的新创造。

尽管如此,《后汉书》的记载,还是向我们提供了一些有用信息。首先,候风地动仪绝不是地震预测仪。它只有在地震发生之后才起作用,只不过能比从驿卒更早地通知京城的人士罢了。这就好比我们看到闪电,就知道接下来很可能会听到雷声,但在闪电发生时,雷声也已经同时发生,只不过还没有传到我们耳朵里罢了。

其次,根据地震波的传播机理,候风地动仪是不太可能做到“验之以事,合契若神”的。地震发生时,从震源会发出两种波:一种叫P波,是纵波,它引起的物体震动方向和波的前进方向一致;一种叫S波,是横波,它引起的物体震动方向和波的前进方向垂直。P波的速度比S波快,因此最先到达地面,形成地震波中的初波。据初波的震动方向就可以知道震源方向。但初波非常微弱,因为它只能从震源直直地向着地震波接收处地面传播的P波,而这部分P波携带的能量只占地震波全部能量的一小部分。如果候风地动仪能敏感到对“第一哨”初波就做出响应,那么足以有许多别的和地震无关的震动,比如在它附近跺脚,能引起它的反应,从而让人误把许多不是地震的震动也当成是地震。但如果要让候风地动仪保持一定的“迟钝”性,它又有可能无法“感觉”到地震的初波,直到之后的各种波陆续传来时才被“惊醒”,可是这些迟来的波的震动方向已经完全不能代表震源的方向了。

何况,记录一次地震必须有三个要素:发震时刻,震中位置和震级(地震强度)。候风地动仪只能记录震中方向。几台地动仪“联网”也可测出震中位置;但它却无法记录发震时刻,更无法记录震级。因此,从现代地震学的角度来看,候风地动仪并不能记录地震,不是地震仪,当然也就更不可能是“世界上第一台地震仪”了。

编辑本段最新消息

2008年8月5日,受国家“张衡地动仪科学复原”课题组委托,山西夏县宇达青铜文化产业园宇达集团成功铸造完成“张衡地动仪”。其造型设计由清华大学美术学院雕塑系王培波教授等完成,新模型用优质青铜精心铸造,将在新落成的中国科技馆展出。

据悉,国家“张衡地动仪科学复原”课题组由中国地震台网中心、清华大学美术学院、国家博物馆、北京机械工业自动化所、河南博物馆等多学科的专家组成,中国地震台网中心研究员、地震学家冯锐任课题组组长。[3]

编辑本段遭受质疑

事件简介

有网友在微博上发帖,称历史教科书中人所熟知的张衡地动仪其实是上世纪50年代的复原模型,1800年前的地动仪到底是啥模样早已无据可查。科普作家方舟子则于昨日发文,称张衡当年建造的地动仪“很可能和今人复原的那些模型一样,仅仅是个摆设”。中国地震台网中心研究员冯锐昨天对此表示,2005年复原成功的地动仪模型确实可以监测地震。事件起源

1951年复原的地动仪模型

11月28日,网友闫涛在微博上发帖,称“我直到昨天才知道,那个国宝级的张衡地动仪,是上世纪50年代才造出来的,王振铎(考古学家)根据古书描写的196个字,结合英国科学家的地震理论,设计并发明了这个张衡地动仪。由于选进了教材,国人都以为是东汉货色,事实上,那珠子掉不出来”。闫涛小时候可能没有好好读书,实际上当时的教科书在插图上明明白白地标明是复制品,而且写明真品已经失传。

此言一出,立即在网上引发热议。截至昨天下午,该帖被转发1.5万次,评论近5000条。很多网友称,他们之前并不知道,在历史教科书中和科技馆里频繁亮相的地动仪,原来只是一个“年仅59岁”的复原模型。他们更不知道,由于存在原理性错误,这个复原模型不能正常工作,一直受到中外科学家的质疑和否定。《后汉书》中记载的“验之以事,合契若神”的候风地动仪,其实早已失传。有网友称,这样的事实大大打击了人们的信心,甚至有人对“四大发明”等其他中国古代科技成果提出质疑。 在北京某初级中学教历史的韩老师说,目前中学历史教材里使用的,还是王振铎复原的地动仪模型图片,他们一般不会刻意向学生说明这是原物还是复原模型,“连张衡本人的画像都是后人模拟的”。韩老师说,介绍地动仪时,他们只会跟学生讲“里面有机关,发生地震就能感受到,珠子就会掉下来”。方舟子质疑

1951年复原的模型

网上波澜未平,科普作家方舟子又在媒体发飙。他于昨天发文,对张衡地动仪是否管用提出质疑。

“地动仪早已失传,它是否具有监测地震的作用,也成了一个谜。”方舟子说,国内外不少专家根据《后汉书·张衡传》的简单描述,力图复原地动仪,但所有这些复原模型没有一个能够真正用于监测地震,不过是“艺术品”。

方舟子称,2005年,中国地震局专家宣布他们经过3年研究,建立了新的地动仪复原模型,并第一次实现了验震功能。“他们声称地动仪新模型对河北唐山、云南泸西、越南孟艺发生的三次真实地震进行了检验。但是这三次地震分别发生于1976年、2000年和2001年,地动仪新模型2005年才建成,怎么可能对它们进行检验呢?”方舟子说,后经了解得知,原来新的地动仪复原模型检验的不是真实发生的地震,而是实验室里对真实地震的模拟。

方舟子说,在新的地动仪复原模型建成后,中国境内每年多次发生5级以上地震,在该地动仪复原模型监测范围之内,却从来没有听说该复原模型监测到哪怕一次。2008年的汶川大地震,北京有震感,也没有听说在北京展出的该复原模型检测到。 方舟子还在文中对《后汉书·张衡传》所记载的地动仪预报的陇西地震的真实性提出质疑,称部分史料相互矛盾,怀疑那次地震是“为了说明地动仪的神奇而编造的故事”。专家回应

曾参与2005年版地动仪模型复原的中国地震台网中心研究员冯锐昨天表示,新的地动仪复原模型对地震是有反应的,这一点已得到多名院士专家的鉴定。

“方舟子对地震这个领域并不了解。”冯锐说,他们利用在真实发生的地震中记录下来的地震波波长,以此为依据控制特殊振动台,完成对地动仪复原模型的检验。这是地震的“复现”,而不是简单的“模拟”。

冯锐表示,如果要监测真实发生的地震,须建设地基等配套设施,然后将地动仪复原模型放在上面,但这样的监测实验耗资巨大,选址等问题也不好解决,“我们正在朝这个方向努力”。

对于方舟子提出质疑的陇西地震,冯锐表示,据史料推测,这次地震发生在公元134年。冯锐强调,这些史料都是经专业的历史地震学专家审核过的。因年代久远,部分史料存在偏差在所难免,但当年陇西曾发生地震的结论没有问题。[4]

词条图册更多图册

各种地动仪(12张)

词条图片(15张)

参考资料

1.张衡地动仪还原.

2.黄佑军。带八条甬道固定都柱和推力板机关的张衡候风地动仪[P]中国专利。2011.04.

3.张衡地动仪的教学.

4.方舟子质疑张衡地动仪不管用 专家称可监测地震.

扩展阅读:

1张衡地动仪被疑真实性 专家复原神器揭秘http://www.china.com.cn/chinese/news/1102091.htm

开放分类:

文化,科学,历史,地震,地震仪器

“地动仪”在汉英词典中的解释(来源:百度词典):

1.a seismograph

我来完善“地动仪”相关词条:

浑天仪造纸术记里鼓车铜壶滴漏张衡传

爱华网

爱华网