戴建荣《送元二使安西》教学实录

原文:大浪淘沙收集:杨卓莉

戴建荣老师,上海市名师工作室成员,对语文教学颇有研究,曾先后到安徽、江苏、广东、山东、河南、陕西、浙江等地上古诗教学研究、展示课,深受好评。在全国教育科学“十五”规划教育部重点课题《网络教育与传统教育的优势互补研究》小学语文课堂教学评优与研讨活动中,戴老师的课获得说课比赛一等奖、讲课比赛一等奖。2005年10月在无锡召开的全国首届经典诗文研讨会上,戴老师的《送元二使安西》得到一致好评,获得了经典诗文大赛一等奖。2006年3月,《小学语文教师》(上海教育出版社06年第3期)专题报道了题为“嗟叹之、咏歌之、舞蹈之”——青年教师戴建荣古诗“吟唱”教学法解读。2009年7月,戴老师获选《小学教学》语文版封面人物。

《送元二使安西》教学实录

一、导入:

师:今天,咱们在这大约要用50分钟的时间来学习一首诗。先请大家看我写这首诗的题目,一边看,一边思考,我为什么要这样写?

师:我先写一个字(送),接下来写两个字(元二),然后写一个字(使),最后写两个字(安西)。

师:这首诗的作者是——生(齐):王维。

师:唐朝诗人,王维(板书)。

师:好,我为什么这样写呢?

生:我觉得这首诗的题目应该先读一个字,然后停顿,再读两个字,然后再读一个字,然后再读两个字。

师:读的时候就要读出这样的停顿。(生齐读)

师:还有谁知道我为什么这样写?

生:我猜这是一首送别诗,“送”要在前面,“元二”我猜应该是一个名字,“使”和“安西”我想不能连着,因为“安西”是一个地名。

师:没错,真好,这个孩子是会思考的。前面是从读的节奏上来说的,而她呢,不仅知道节奏,而且能从字词的意思上来说,了不起。别坐下,对她的发言同意吗?

(师生交流)

师:“元二”指的是什么?就请你把注释一读给大家听。

生(读):元二,姓元,排行第二,作者的朋友。

师:元二是一个人的名字吗?是在家中排行第二。什么叫排行第二,你知道吗?

生:家中有好几个兄弟姐妹,他排老二。

师:咱们古人重男轻女,女孩子轮不到排辈分,只有男孩之间才可以,说明在元二的上面还有一个——

生:元一

师:不叫元一,叫元大,有个哥哥,而元二恰恰是个男孩,所以就元二了。如学过的古诗《别董大》,董大姓董,排行老大。

二、读诗:

1、师:“使”指名对注释

生1:使,出使。

师:别坐下去,奉了谁的命令出使?

生:皇帝。

师:能不能不去?

生:不能

师:所以能不写诗吗?不能的呀!然后读作者简介,准备。王维也曾一度——

生(齐):奉使出塞

师:他也曾一度奉着皇帝的命令出塞,所以王维最能体谅元二此刻的心情。

2、师:安西,都知道,是一个——

生(齐):地名

师:去过安西的举手

生(齐):没有

师:咱们一起看。(出示地图)长安,当时唐朝的首都,王维和他的好朋友元二都在长安居住,有一天,元二接受皇帝的使命去今新疆库车附近,古时成为——

生(齐):安西

师:对,所以,作为好朋友的王维就从长安开始一路西送。往西走啊走啊,走到现在渭河以北,有一座城叫——

生(齐):渭城

师:所以这首诗也叫《渭城曲》。同学们,唐人相送啊,送到渭城就不能再往西送了。但是,在这样一个晚上,这两个朋友是不睡觉的,他们在附近的小旅馆住下,通宵达旦的就是喝酒聊天,聊天喝酒。所以诗中有这样一句话,渭城——

生(齐):朝雨浥轻尘。

师:正因为他们没有睡觉,所以才会看到这渭城下了一场朝雨。送到这里,元二就孤身上路了,继续往西走啊走啊,走到——

生(齐):阳关

师:这首诗中因为出现了“阳关”这个地名,所以又叫《阳关曲》。看到阳关这两个字,有没有想起一句诗,叫秦时——

生(齐):明月汉时关

师:这个地方从秦朝开始,一直是外来民族侵略我们汉族的必经之地。所以到了汉朝,汉朝的皇帝就在这建起了一道城关,叫——

生(齐):阳关

师:出了阳关,就离开了自己的故乡。诗中这样说——

西出阳关无故人

师:元二继续往西走啊走啊,走到了安西这个地方。(简介安西)元二就是出使到这样一个地方。

3、师:所以,这样一首送别的诗课题应该怎样读,这首诗又应该怎样读?

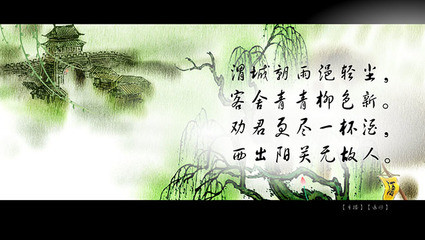

生:渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

师:对她的朗读,有什么要说一说的吗?

生:我认为一杯酒的“一”应该重读。

师:读书就要反反复复的品读,还有没有别的读法?

生:(语速较慢)送——元二——使——安西,唐,王维

师:我明白你的意思了,也就是送别诗要读出感情,速度要读得——

生:慢。

师:速度越缓慢,送别诗读的越慢,别离之情就更浓。

5、其实,在咱们唐朝,唐朝许许多多的诗人,他们写诗也好,作诗也罢,都习惯遵循一种规律,这种规律叫——(师板书:平仄)一起读

生(齐):平仄

师:平仄的规律

生(齐):平仄的规律(师领读三遍)

师:平其实是一种声调,叫平声,仄也是一种声调,叫——

生(齐):仄声

师:咱们中华文化,几千年来一脉传承下来,现在我们也有声调,它们是第——

生(齐):一声,二声,三声,四声

师:还有一种特殊的声调,叫——

生:轻声

师:现在的一、二声就相当于古时候的——

生(齐):平声

师:现在的三、四声就相当于古时候的——

生(齐):仄声

师:为了好记一点,平声咱们就用一条横线表示,仄声就用一条竖线来表示。遇到平声字,咱们要把字读得长一点,遇到仄声呢?要读短一点。这个规律又叫做平长仄短的规律。一起说

生(齐):平长仄短的规律

师:“的”要读得轻,平长仄短的规律

生(齐):平长仄短的规律(师领读两遍)

6、看,这首诗给它标上平长仄短的规律。读的时候一般都是两个字两个字的读,而这个平长仄短的规律就落在每两个字中的第二个字上。

师:先看第一个音节,渭城,看哪个字?

生:看“城”

指名读,师做手势,“城”读的长还要有起伏,摇头晃脑一圈

7、平声会读了,仄声会读吗?看三四两个字,看哪个字?

师:仄声读得要——

指名读

师:朝雨啊,早上的小雨,能读出来吗?(指名读)

8、师:连起来读这句话

生(齐):渭城——————朝雨浥轻尘————————

师:看着我的手势会读吗?不看那句诗了,看我的手势。(师做手势)

9、(师配上《阳关三叠》古筝曲,范读)

师:渭城——,齐

(生配《阳关三叠》古筝曲,齐读)

师:渭城——

生(齐):朝雨浥轻尘

师生(齐):客舍青青柳色新。

10、师:读着这样的诗句你看到什么样的柳色?板书:柳

11、师:《诗经》里面有这样一句话:“杨柳依依。”读到“依依”两个字,就想起——依依——

生:不舍

师:所以咱们中国的古人,每逢写柳写雨的时候都是为了突出“不舍”。

12、师:那谁又看到这里的客舍怎么样?

(回忆王维以往的诗句,简介王维的经历)

师:有没有记起王维写过一首诗:独在——

生(齐):异乡为异客

师:王维和元二一样,也曾一度奉旨出使,他最能理解元二这“独在异乡为异客”。

13、师:呼吸,渭城这里的空气怎么样?

生:很清新

师:还能读出什么?

生:空旷

14、师:咱们该怎么读?师生齐读

15、.师:这就是阳关的路,这是一条怎样的路啊!有位诗人曾经这样描述这条路:“十日过沙碛,终朝风不休。马走碎石中,四蹄皆血流。”——《初过陇山途中,呈宇文判官》(唐·岑参)

师:这是一条怎样的路?

生:很难走的路

师:你的好朋友元二就是要踏上这样一条路,作为好朋友的你,还有没有想要对他说的,哪怕一句话?有吗?

生:一路走好,好好照顾自己

师:五年以后,王维就去世了。他再也没有等到元二回来的那一天,再也没有机会和元二一起聊天,一起喝酒。

16、师:所以,这样一首分别诗,咱们该怎么读呢?

(《阳关三叠》响起,师生深情地朗读整首诗。)

17、师:读着这样的诗,你有没有感受到王维是一位怎样的故人?

生:为朋友两肋插刀

18、师:出了阳关,就再也没有这有情有义的故人了。那还会有这温馨如家的客舍吗?还会有这代表依依不舍深情的杨柳吗?师:还会不会喝到这满是深情厚谊的酒啊?

(一边说一边擦掉之前的板书:柳、客舍、酒)

19、师:那么,陪伴元二这一路上真的什么都没有了吗?

化作一个字“情”

三、唱诗:

师:当读不足以表达自己内心情感的时候,他就会轻轻地唱起来。(板书:唱)这首诗的唱曲非常有名,叫《阳关三叠》。师唱,师生齐唱

四、吟诗:

师:同学们,咱们按照平长仄短的规律来读

师生(齐):渭城朝雨浥轻尘

师:咱们按照《阳关三叠》的曲调来唱

师生(齐):渭城朝雨浥轻尘

师:半唱半读,叫——吟(板书:吟)

这样的诗因为浸润着这样一份情感,所以千百年来,咱们中华民族的人才会代代地

读啊读,唱啊唱,吟啊吟

师:它们才能传承到现在。咱们今天能够在这节课上这样学习,也是因为有了这一份情,所以也会在这里——

生:读啊读,唱啊唱,吟啊吟。

戴建荣的吟唱教学法

与我的“四读五字”法之比较

大浪淘沙

前天回顾了戴建荣老师执教的这堂古诗教学课,觉得以前在上古诗时,总有一个感觉,底气不足,因为自已的文化底蕴不够,很难把古诗上好,现在有点豁然开朗的感觉,于是我就鼓气勇气,做好被别人嘲笑的心理准备,我也在我的课堂教学中进行了一次类似于青年教师戴建荣的“吟唱”教学法的尝试。虽然,一整堂课隔壁老师们善意的目光不断,但是我想只要敢于尝试,总会摸索出适合自已风格的教学方法。作为古诗逐字讲,讲多了,会把整体意境拆解,不讲以难以逾越理解的障碍。所以戴老师采用了一种新型的教学方式“吟唱”法。采用“把古诗的音律引进古诗的诵读中”,我就是采用这种方法,平声拖长音节,仄声声停气不停。让学生不停的朗读中感受诗的意境,获得诗的审美享受。虽然在昨天的课堂上,学生们也许没有深深的体会这种方法的妙处,但是我想如果我们不停的用这种方法,多朗读,使用这种节奏变化丰富,长短交替的古诗内在音律美得到充分体现的方法,会更好的引发诵读的兴趣。因为这是遵循了古诗的内在规律。比如在指导“为有源头活水来”朗读时,教师提示想象小溪的源头从遥远的地方缓缓流来,把源头的“头”字声音拖长。我想这种做法,也许只有全身心投入学生才能够体会这句话的妙处的。

上完课后,静下心来想一想,十年来我的语文教学中,古诗我是怎么教的?不禁想到了开学初跟学生刚讲的“四读五字”法,这是我在五年前总结的,自认为对培养学生自学能力很有帮助。(三年前曾获得县论文评比一等奖、国家级论文评比二等奖.几年前的东东了,就不搬出来啦,只大概讲一下啦)“四读”即四个大步骤:(1)读准字音、读通句子。(2)读出节奏和韵味。(3)读懂诗意(五字)。(4)读出意境。“五字”即是指第三步中读懂诗意的五字法:释、调、连、补、想。“释”就是对照注释或查阅工具书理解诗句中每个字词的意思。“调”:因为古诗为了压韵有时将词序做了调整,因此,在翻译时就要按照现代白话文的语法规范把意思进行调整。“连”就是将调整后的词义连接成一句话。“补”和“想”就是指根据诗的整体意境补充上读者联想到的内容。细细想来,在我的“四读五字”古诗教学法中,和戴建荣老师的吟唱教学法又有许多是相通的啊。我觉得我的在方法指导上,易操作更有利于学生自学能力的培养,但在学生整体感知上,是不如戴老师的。戴老师在我的第二步读出节奏和韵味中找到了自己的特色,(准确的讲是回归了古人的吟唱)这种方法深深的吸引了学生,极大地调动了学生的积极性。但实事求是的讲,这样的课堂效果操作起来对老师的要求是非常高的,本人实践后方知此方法虽好,但非一般老师所能驾轻就熟的,(还好本人做过业余主持人,朗诵的水平自觉还凑合)因此,我想老师用什么方法教学还得根据自己的个人情况,千万别鹦鹉学舌,否则就会闹出东施效颦的丑剧来啦!

爱华网

爱华网