中医五行与四季养生 中医四季养生食物

在欢呼中医取得长足发展的同时,却不能不感觉到其中存在着的某些隐忧。传统的中医除了医疗治病之外,说到底是一种文化。在传统中医中蕴含着中国传统文化中最精髓的天人合一的人生观和哲学观。当中国人还喋喋不休于传统中医的现代化问题时,韩国人已经开始为脱胎于中医的韩医申遗,把它当作本国的传统文化小心翼翼的加以保护。

中医根植于中国传统社会,是平民的大众的,所谓“悬壶济世”,习中医者必定秉持中国传统文化中济世的胸怀,而现代社会的急功近利,在追求中医技术量化的同时有意或无意的急于摆脱中医根植于其中的这种根本的文化。难怪有识之士大声疾呼:中医的现代化不能以牺牲传统为代价!传统的中医自身便是一个完善而开放的系统,有自己的一套独特的语汇和术语,如果不去了解相关的知识和术语,却奢谈中医的发展和传承必然以对中医传统的毁坏进而毁害整个中医为代价,抛却中医的文化和传统理论术语而改用西医的语汇也必然使中医沦为西医的附庸,最终走向消亡。因此真正的中医发展必然要对中医的理论体系和术语进行一定的普及。而事实上,在中国的老百姓中,许多人对中草药都有基本的认知,能够解决日常生活中的小痛小病。因此,在中国中医理论的普及是有很好的基础的。

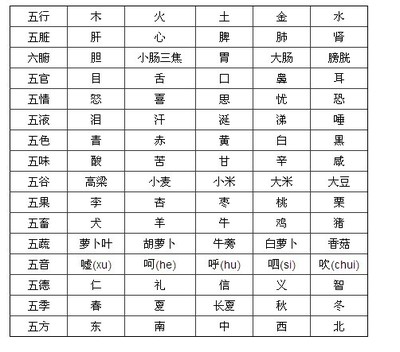

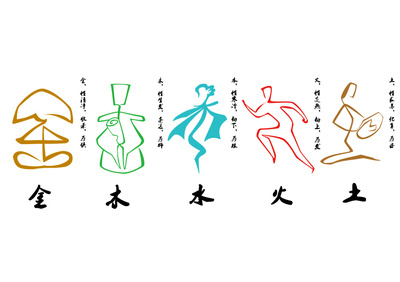

中医理论中最基本的也最为人所知的是五行理论。五行是指金、木、水、火、土。在中医理论上五行分别配比五脏,肺属金,肝属木,肾属水,心属火,脾属土。而五行相互之间又存在着生克乘侮,相生相克的关系,所谓金生水,水生木,木生火,火生土,土生金,而金克木,木克土,土克水,水克火,火克金,相对应的用五行来配比的五脏之间也存在着这样生克乘侮的关系。所谓肺气盛则伤肝,肝气盛则伤脾等等,反之则相生。不过,如果相克的双方,处于被克地位的一方过盛,却会反过来乘侮对方,比如肝气过盛也会对肺脏造成不良影响,所谓肝火犯肺是也。

与五行和五脏的配比相应的还有五味、五色、五志以及相应的五声、五时、五体、五气等。五味是指辛入肺,酸入肝,咸入肾,苦入心,甘入脾。五色是肺金为白,肝木为青,肾水为黑,心火为赤,脾土为黄。五志是肺对应悲,肝对应怒,肾对应恐,心对应喜,脾对应思,五声是肺为哭,肝为呼,肾为呻,心为笑,脾为歌。五时,肺金对应秋,肝木对应春,肾水对应冬,心火对应夏,脾土对应长夏。五体肺对应皮毛,肝对应筋,肾对应骨髓,心对应脉,脾对应肉。五气肺为燥,肝为风,肾为寒,心为热,脾为湿。与五脏互为表里的还有五腑大肠、胆、膀胱、小肠、胃。

五行理论贯穿中医讲述的始终,所以,如果对五行理论没有一定的了解很难读得懂中医的典籍,听得懂中医的论述。相比之西医逻辑的、数理的思维方式,中医的五行理论则是一种形象的、直观的思维方式。对于习惯了逻辑数理思维,对现实自然世界缺少观察的现代人来说,中医的五行理论接受起来有些困难。然而,事实上中医的五行理论更贴近生活,更容易被理解和掌握。

上面说到的与五行相联系,与五脏相应的每一个属性都可以在现实中运用到简单的身体状况体察和调养中。比如说五志,最为大家所熟悉的是怒与肝的关系,所谓怒伤肝,而肝脏有病者也会烦躁易怒,而肝病严重的却不能发怒等。五志中其它的则是大悲伤肺,过恐伤肾,这一点我们在影视作品中经常看到的因恐惧而导致小便失禁的例子,便是恐伤肾的实例,大喜伤心,心脏有病者往往喜笑,而故事中提到的笑死的牛皋也是因为大喜引发心脏疾病而死去的,忧思伤脾,文学作品中我们经常能看到因思念而食不甘味,吃不下饭的描述,现实中我们也会有这样的体验,当我们过于思念或忧虑的时候往往吃不下饭。与五志相应的五声,善哭者往往肺脏功能较弱,常叹气者,往往肝气郁积不伸,肾脏受损者往往呻唤不止,喜笑者,心脏负担必重,脾脏不适者,往往喜歌。中医五行理论中,五志和五声的理论更接近现代心理学的范畴,所以现代有许多医家提出在中医古籍《黄帝内经》中应该有关于心理学的部分论述,因为各方面的原因,尤其是儒家学说成为统治思想,而“子不语怪力乱神”,古时学医者又往往是儒者,是以关涉到精神方面的有些神秘的学说,被以怪力乱神论之,未能传承。

而五色和五体方面的体察需要专精的知识和经验才能有所认知。人体表面颜色的变化和肌肉骨骼筋脉的变化在有经验的医家眼里往往能显现出个人身体健康的状况。

中医五味、五气和五时的理论则与中医养生理论息息相关。中医治病讲究的是“三分治,七分养”,在中医的治病理论中更为强调的是日常生活中的保健和养生。这与中医的五行理论是相应的。中医五行理论中的相生相克强调的是一种联系的观点。也就是说,人体各个器官之间是相互联系,相互作用的,共同构成作为人体的整体。因此,要维持身体健康,最重要的不是保证每个脏器都毫发无伤,而是要维持脏器之间的互相平衡。因此中医治病从五行相生相克的理论入手,认为某个脏器的疾病可能是该脏器自身出了问题,更多的却可能是与之相生相克,相互关联的脏器和整个机体的平衡出现了问题。比如说,心脏的问题有时候不一定表现在心脏功能上,心火过旺的外在表现却可能是脾胃火旺。所以,治疗脾胃火旺的方法不在脾胃却在心脏上。这些就要求人们在日常生活中注意五脏之间的平衡调养,也就是要注意饮食和日常生活习惯。

五味正是指导人们日常生活饮食的原则。比如酸入肝,就是说酸味对肝脏有所补益,然而,酸味太过则伤肝;甘入脾,就是说甜味对脾胃有补益,但甜味太过则会伤脾等等。同时,五味之间也是相生相克的,比如说甜味对脾胃是补益,对肾脏却有损伤,举个明显的例子,牙齿是人体中最坚硬致密的组织,属肾,可是吃多了糖果,也就是甜味就很容易损伤。了解了五味的原理,我们在日常生活的饮食中就可以根据自己的实际情况加以调理。当然,根据前面所说的中医整体平衡的理论,五味调和是最好的,偏酸、偏甜或者偏向哪一味都是不对的,因此古人说“至味无味”,所谓“至味无味”,五味调和也。因此,食物中味道偏淡者譬如五谷杂粮、山药等往往对身体有温和的补益作用,可以作为主食食用,所谓“五谷杂粮最养人”是也。

然而,这也有例外。中医五时的理论告诉我们春气应在肝脏,因此春天应该着重调养肝脏;夏气应在心脏,所以夏天着重调养心脏;秋气应在肺脏,因此秋天着重调养肺脏,冬气应在肾脏,所以冬天着重调养肾脏,至于脾脏虽然根据五时的理论应在长夏,然而,脾为后天之本,人体一切的能量来源都来自脾胃的吸收运化,所以四时都要注重对脾胃的调养。根据四时调养偏重的不同,则在五味上事实上也可以随之有所偏重,比如夏季可多食苦瓜,因为苦入心,多食苦瓜正合乎夏季要着重调养心脏的道理。

前面提到,中医理论中最根本的最精髓的在于古人天人合一的人天观、人生观和哲学观。五行理论从根本上说其遵循的也是天人合一的理论。这种天人合一的理论其中之一就表现在古人依据四时调养身心的原理,这在《黄帝内经?素问?四气调神大论篇》中有很好的表述。

“春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。逆之则伤肝,夏为寒变,奉长者少。

夏三月,此谓蕃秀,天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志无怒,使华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养长之道也。逆之则伤心,秋为阂疟,奉收者少,冬至重病。

秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也。逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。

冬三月,此谓闭藏,水冰地坼,无扰乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺,此冬气之应,养藏之道也。逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少。”

这里就是告诉人们四季养生中日常生活起居的一些法则。大体是这样的,春天要晚睡早起,注意使心情顺畅,不要给自己加上太多的束缚,包括身体上的和心理上的,春天容易烦躁发怒,要注意疏导情绪,而不是压抑,因为春天草长莺飞,大自然的气息是生发的,身体也要与自然的气息相协调,如果不这样,违反了这些规则,容易伤害到肝脏,夏天就会生病。

夏天要晚睡早起,心情要保持愉悦不要轻易激动和恼怒,着装方面要注意使身体排汗通畅,要经常进行户外活动,不要怕热而懒动。如果违反了这些规则,到了冬天就会生病。

秋天应该早睡早起,心情要经常保持平静,不要有太多的思虑,不要使心神散乱,如果违反了这些规则,到了冬天容易腹泻。

冬天应该早睡晚起,一定要等到太阳出来之后再起床,这是为了回避早晨的寒气侵袭,要注意身体的保暖,不要把皮肤过多地暴露在寒冷的外边,心情也要经常保持平和安定。如果违反了这些规则,到了春天就会得病。

如果人们日常生活中能够遵循这些原则,就能够保持身体的健康,少生病甚至不生病。《四气调神大论》中说:“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬尤渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎?”所以在中医的理论中养生重于治病,它是完全从患者的角度来考虑问题的,能不生病是最好。也就是从这个角度来说,中医事实上是最应该普及的一种医学,有许多人曾经对某些中医师提出的中医治病“信则灵”的理论感到不解,事实上这是很好理解的,中医治病的方式多从养生中来,而人的疾病也多来自日常生活中的坏习惯,如果在治疗中不能改变这种坏习惯,那么不论如何高明的医生也治不好你得病的,所以中医师才说“信则灵”,也就是说听了医生的话并注重日常养生,改变坏的违反养生规则的习惯病才能好,而一个人了解了中医养生的一般常识,在日常生活中养成良好的习惯,自然也就能够无病无灾终天年了。

“治病救人”是医生的职责,现代人多看到了医生治病的一面,而西医也确乎是以此为目标的,其实“救人”更加重要,中医的“悬壶济世”的说法正是对中医侧重“救人”这一方面的说明。或者可以这样说,西医侧重的是修补和挽回,而中医则追求的是健康,古人“不为贤相,则为良医”,以医学为济世救人的法门,就是把中医看作让天下人人人能够获得健康的一种方法。舍此来谈中医则抛却了中医中最精髓的东西。以往的时代,教育的普及是件困难的事,要让人人懂得中医养生的理论是不可能完成的任务,现在科学昌明教育普及,而许多与中医有关的人士却又有意或无意的忽略了中医养生理论的普及而偏重于中医技术手段的提高和量化,这不能不叫人感到遗憾。好在现在为了推动中医技术的发展,提高中医的地位,关于中医养生的一些理论也逐渐被重视起来,得到了宣扬,不管起初目的如何,效果都是好的。然而,我想我们还是要回到中医的本真上来,在提高中医技术手段的同时,不要忽略了其中的人文关怀,惟其如此中医才能真正的得到发扬光大,也才能将其承载了千年的历史文化使命在现代的中国乃至世界得到实现。而中医也真正成为中国人强健体魄,健康身心的学问。当然,中医的临床实践并不可少,因为“人吃五谷杂粮,焉能不生疾病”?上医治未病而名声不显的担忧其实也大可不必,因为国人懂得了中医理论,中医得到更为广泛的普及,不再神秘之后,反而能够使得中医真正得到理解和发扬光大,也会使得医生的治病变得更加容易,则中医的所谓量化与科学性不求而可得,所以中医的问题实际不在是否量化,是否与国际接轨,而在于其理论是否被普及以及如何来普及。中医理论的普及任重而道远,中医理论的普及可喜而可盼!

更多阅读

十二时辰与五行 五行与生辰八字

十二时辰与五行有对应关系,一昼夜划分为十二个时辰,每个时辰相当于现在两个小时,十二个时辰用十二地支的名字命名,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥;每天的半夜十一点至凌晨一点为子时,其余类推。而这些时辰的五行分别

五脏与五行的关系 五行与五脏的对应关系

全文可直接参考以下五行图:五脏六腑五行图释意:心主血气,藏神,五行属火,充于脉,其华荣于面,开窍于舌,与小肠互为表里,色红,味苦,嗅焦;心肝疏泄,藏魂,五行属木,充于筋,其华荣于爪,开窍于目,与胆互为表里,色青,味酸,嗅臊;脾主运化,藏意,五行属土,充于肌,其华荣于

关于五行与天干地支.方位.八卦等的关系 天干地支五行八卦

*【天干与五行、方位的关系】:甲为栋梁之木,东方。乙为花果之木,东方。丙为太阳之火,南方。丁为灯烛之火,南方。戊为城墙之土,中方。己为田园之土,中方。庚为斧钺之金,西方。辛为首饰之金,西方。壬为江河之水,北方。癸为雨露之水,北方。就是:东

金木水火土五行婚配 五行与金木水火土婚配

近日在看好友的空间时,看到《金木水火土五行婚配》一文觉得很有意思,特转载供佳缘上未婚、离异、丧偶的缘友参考,是否可信,请你们自己思考和用自己或用别人的实践去证明,不准确的请不要埋怨我呀。金木水火土五行婚配1924年甲子属金 (鼠)

植物风水 阴阳五行与植物风水暗含密系! 中医阴阳五行相生相克

阴阳五行说是中国古代哲学,阴阳五行是古代人认识和描绘世界的理论。即使在科技高速发展的今天,我们中国人依然相信阴阳五行,阴阳五行相生相克,天地万物分阴阳五行,植物也遵循这个法则。阴阳五行说是中国古代哲学,阴阳五行是古代人认识和描

爱华网

爱华网