【八旗实际上共有二十四旗,因为每旗之下又分为满洲、蒙古、汉军。每旗设一个都统管辖,共有二十四都统,是北京内城的军事、行政地方官。清帝翻越山海关、坐镇紫禁城之后,实行满汉分治,将内城的原有居民全部迁移到外城,填充以携眷驻防的八旗。正黄旗驻德胜门内,镶黄旗驻安定门内,正白旗驻东直门内,镶白旗驻朝阳门内,正红旗驻西直门内,镶红旗驻阜成门内,正蓝旗驻崇文门内,镶蓝旗驻宣武门内。另外在西郊还设有三大营:圆明园扩军营,蓝靛厂火器营,香山健锐营。】

八旗子弟

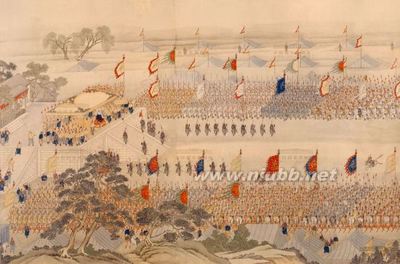

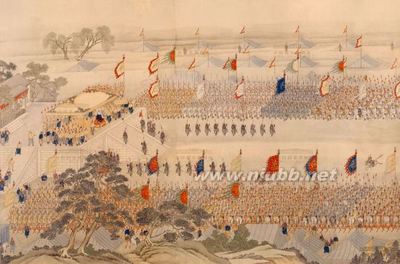

洪烛

威风凛凛的八旗,本是努尔哈赤一手创立的集军事、政治、生产三位于一体的组织。初期只有黄、白、红、蓝四旗,标帜以色彩相区别;后又增编了四旗,在原有四旗(称作“整旗”或“正旗”)的标帜上镶嵌了边角,即为“镶旗”。正黄、镶黄、正白、镶白、正红、镶红、正蓝、镶蓝,合称八旗。既是一个小社会,又是一个大兵团。彼此呼应、众志成城,以弓强马壮、纪律严明著称。

努尔哈赤与皇太极两位创业者,正是依靠这支千锤百炼的子弟兵,突起于白山黑水之间,与一墙之隔的明王朝分庭抗礼,对峙并且交锋。坐守长城的明军,遥望关外猎猎飘扬的八面战旗,既恨又怕。在他们眼中,这异族的旗幡是嗜血的,气吞万里如虎。

掰手腕式的交战状态,持续了数十年。守擂的明王朝,被频频挑战的八旗兵挤压得喘不过气来,正在这时,揭竿而起的陕西农民李自成对其施予了致命一击。明王朝因内部矛盾垮台了,八旗兵乘虚而入,潮水一样涌进山海关,第一件事就是赶走李闯王,占领北京城。

1644年6月6日,清摄政王多尔衮在明降将吴三桂引导下,由朝阳门入居紫禁城,肯定举行了春风得意的入城仪式,据史料载:“故明文武官员出迎五里外”。这块风水宝地是八旗兵垂涎已久的,想不到居然唾手可得。仅仅数月后,清廷便由盛京(沈阳)迁都北京,实现了江山大一统的梦想。

北京,就这样成为八旗子弟的天下。

多尔衮在策马跨越北京的门槛时,究竟想了些什么?他是否想到:闯王进京,也举行过类似的入城式?李自成只在紫禁城里做了42天皇帝,江山得而复失。仅仅这42天,就使他手下的起义军迷恋上奢侈、腐化的生活,从骨子里变得酥软了,而使战斗力大打折扣。胜利之师,经历了一场于无声处的蜕变:“腰缠既富,已无赴敌之气概。”北京城啊真是天字第一号的销金窟,不仅熔化得了金银,更能消磨英雄的骨气。

多尔衮肯定不曾预料:高奏凯歌的八旗兵,终将重蹈李自成之覆辙。只是这过程要漫长得多、痛苦得多:不是42天,而是268年。那种侵袭过李自成大顺军的“软骨症”,八旗子弟也照样传染了,演变为慢性病。可结果是一致的,被无情地驱逐出历史舞台。所有得到的东西,都将在一夜之间荡然无存,只留下指缝间的余温与遗憾。追悔莫及!八旗子弟的这场黄粱美梦,虽说做的时间够长的,但毕竟还是要破灭的。

八旗子弟,由什么时候变成一个贬义词了?开疆拓土的威武之师,摇身变作寄生虫式的游手之徒。

八旗子弟,不知不觉被岁月解除了武装,放弃了战马、强弓、利甲,放弃了风餐、露营、野猎,放弃了雄心、壮志、豪情……

旗之萎靡,是因为旗杆倒了。

人之破落,是因为骨质疏松。

看来,做霓虹灯下的哨兵,确实是很难的。

清帝翻越山海关、坐镇紫禁城之后,对人口众多的汉民族肯定有一丝丝恐惧感,生怕淹没在“人民战争的汪洋大海之中”。因而实行满汉分治,将内城的原有居民全部迁移到外城,填充以携眷驻防的八旗。正黄旗驻德胜门内,镶黄旗驻安定门内,正白旗驻东直门内,镶白旗驻朝阳门内,正红旗驻西直门内,镶红旗驻阜成门内,正蓝旗驻崇文门内,镶蓝旗驻宣武门内。另外在西郊还设有三大营:圆明园扩军营,蓝靛厂火器营,香山健锐营。

内城像一块生日蛋糕,被八旗给瓜分了,共同拱卫着紫禁城。这样,清帝总算可以睡得安稳些了。

内城实质上已演变为一座旌旗飘扬、刀枪林立的大兵营,实行军事化管理。八旗子弟,堪称是天子脚下的“青年近卫军”了,属于最亲信的嫡系部队。

内城与西郊三大营,驻扎着10几万八旗将士,还不包括其家属、仆佣呀什么的。与天子物理距离上的亲近,就足以使“京旗”成为“八旗中的八旗”,一个特殊的社会阶层,拥有先天性的优越感。更何况天子的人身安全,主要由他们提供保障——怎么也相当于“御前侍卫”一类吧。

整个北京地区,京旗各营兵额约占全国八旗军总额的一半,可见其任务属于“重中之重”。如此重兵驻扎,说到底是为了保卫一个人的。但此举制造了多么庞大的一个贵族群落呀:所有“在旗之人”都是吃皇粮的,定期领饷;全体成员均由国家供养。除了养在编的官兵,还要养他们的家属,包括那些因兵额有限而成为“闲散”人员的八旗男丁。可见八旗子弟,无论兵民,不农、不工、不商、不牧,照样能坐收渔利,而且是“铁饭碗”。

有人说:在那时代,当兵不是义务,而是权力。八旗的规矩是“五口为户,户出一丁为兵”。按10几万的兵额来推算,京旗的总人口应在60万以上。这么多张嘴,坐吃山空,长年累月地吃下去(况且还常办满汉全席呀什么的),再富有的国家也会被吃穷的。“于是‘京旗’和‘寄生’也就成为了同义语。京旗集团到清末时已经发展成了世界上人口最庞大的寄生群体。”(方彪语) 北京城里的一大窝蛔虫。

国家不仅管吃,还要管住,管穿;管分房子,分土地,甚至分奴隶。顺治二年(1645年)下过一道圣旨,大意是“恩准”“无衣无食,饥寒切身的汉人投充旗下为奴”。

不愁吃、不愁住、不愁穿之后,八旗子弟的全部心思都用来玩了。这真正是一群古老的“玩主”。反正家务琐事皆有仆佣侍候,衣来伸手,饭来张口,八旗子弟的注意力便由“形而下”转为“形而上”了。虽对生存的技能一窍不通,却很稔熟于生活的艺术:琴棋书画、吹拉弹唱、提笼遛鸟、赌马斗狗……不说别的,就说乾隆五十五年四大徽班晋京之后,如无八旗子弟捧场,很难发扬光大为国粹的。他们是最铁杆的票友,在自家的庭院里聚众演唱而有“票房”之说——办这种纯民间的演唱会需向内务府报批,获得一张写有“发给× ×票房”的执照(俗称“龙票”)。当然,也有玩得走火入魔的:“因走票而破家者比比。”看来八旗子弟很舍得为自己的嗜好一掷千金,甚至不惜倾家荡产。

老舍替八旗子弟画过一幅入木三分的肖像:“在满清的末几十年,旗人的生活好像除了吃汉人所供给的米,与花汉人供献的银子而外,整天整月的都消磨在生活的艺术中。上自王侯,下至旗兵,他们会唱二簧、单弦、大鼓与时调。他们会养鱼、养鸟、养狗、种花和斗蟋蟀。他们之中,甚至也有的写一笔顶好的字,或画点山水,或作些诗词——至不济还会诌几套相当幽默的悦耳的鼓儿词。他们没有力气保卫疆土和稳定政权,可是他们会使鸡鸟鱼虫都与文化发生了最密切的关系……就是从我们现在还能在北平看到的一些小玩艺儿中,像鸽铃、风鼻烟壶儿、蟋蟀罐子、鸟儿笼子、兔儿爷,我们若是细心的去看,就还能看出一点点旗人怎样在微小的地方花费了最多的心血。”

他同时哀叹“这是个极伟大的亡国的文化”;“再抬眼看北平的文化,我可以说,我们的文化或者只能产生我这样因循苟且的家伙而不能产生壮怀激烈的好汉!我自己惭愧,同时也为我们的文化担忧。当一个文化熟到了稀疏的时候,人们会麻木不仁地把惊心动魄的事情与刺激放在一旁,而专注意到吃喝拉撒的小节目上去……应当先责备那个甚至于把屈膝忍辱叫作喜爱和平的文化。那个文化产生了静穆雍容的天安门,也产生了在天安门前面对着敌人而不敢流血的青年。”

老舍本人就出生于正红旗下。客观地说,八旗子弟中还是出过几个优秀艺术家的,譬如纳兰性德,譬如曹雪芹,譬如写《镜花缘》的李汝珍。但大多数已沦落为迷恋声色犬马的公子哥儿,游戏人生而已。

北京的茶馆是靠八旗子弟泡出来的。北京的戏园是靠八旗子弟捧出来的。但八旗子弟毕竟只是那个时代无用的门客(或食客),只懂得消费,却缺乏创造。

从什么时候开始,八旗子弟不会骑马了,不会射箭了,不会战斗了?从什么时候开始,八旗子弟退化为“不敢流血的青年”?只会闭关锁国,只会割土赔款,只会忍辱求和。他们的膝盖不再是铁打的。他们的营盘、城池乃至江山,不再是铁打的。

在拆房卖地、倾家荡产之后,他们又将面临亡国的命运。他们,把祖传的基业全送进了当铺里。

八旗子弟确实又是一种特殊的文化现象(或称旗人文化)。但他们最终被自己所享受的文化给葬送了,他们成了文化的牺牲品。这种文化不仅削弱了他们的武力,更磨损了他们的志气。

“旗人由骁勇骑射的草原民族而成为专事享乐、过寄生生活的特权阶层,其刚健悍的民族性格退化而为好逸恶劳、颓靡软弱,为京师一地民风的弱化提供了一个恰当的注脚。而生活要成为一门艺术,必有铁定的前提:富裕和闲适。这就是巴尔扎克所说的,近代风俗是由三个阶层造就的:劳动者造成忙碌生活,思想的人造成艺术家生活,而无所事事的人造就了风雅生活。专事享乐寄生的广大旗人成为传播上层生活文化的中介。”(杨东平语)

尤其晚清,是中国耻辱史的开始,疏于国防与武备的八旗子弟对此负有不容推卸的责任。在那样一个多事之秋,这一大群“无所事事的人”(京师游手之徒)显得格外滑稽与可悲了。在务实的时代,清谈误国,务虚者误国。八旗子弟是中国特色的“多余的人”,终将被辚辚作响的历史车轮所倾轧,或者抛弃。

八旗实际上共有二十四旗,因为每旗之下又分为满洲、蒙古、汉军。每旗设一个都统管辖,共有二十四都统,是北京内城的军事、行政地方官。“北京地区的常住人口(京师土著),可以说是京旗集团。因为京旗在北京城区和西郊三大营地区定居了二百多年。汉族和其他少数民族在北京世代定居的人口数量远不能和京旗相比。所以研究北京的历史,决不可以忽视京旗的地位以及影响和作用。”(引自方彪著《北京简史》)

看来我们当今所谓的老北京——或京味文化,主要以旗人文化为基础。虽然北京的旗人文化,本身就是八旗子弟“汉化”的结果。说到底这是一种混血的文化。

由于打江山有功,八旗子弟在有清200多年里便成了“集体食利户”,稳稳当当地做着世袭贵族,旱涝保丰收。既有钱,又有闲,也就很容易玩物丧志,忘却了祖辈创业的艰辛。所以京旗文化,其实又是一种寄生虫文化。从物质到精神的寄生性,导致了八旗子弟在生存能力方面的日趋退化,以及迟早都要发生的经济危机。

大清帝国借着入关之利势,经历了康、雍、乾盛世,盛极而衰。这把挟风带电的宝刀变得迟钝,沾染上过多的锈迹。八旗子弟,也就由此开始走下坡路了。究其原因,恐怕是由于打遍天下无对手,视野中再无劲敌,甚至连假想敌都丧失了。没有敌人的强者是悲哀的。没有忧患意识的强者是危险的。世间生物,很大程度上是因为天敌的存在而进化的。

没有了敌人,骑射还有什么意思?竞走还有什么意思?卧薪尝胆还有什么意思?修长城、造炮舰还有什么意思?和平时期的仪仗队,会几招花拳绣腿就可以了。八旗子弟首先是从精神上开始“退伍”的,由赳赳武夫转为附庸风雅的“文职”——以“文化人”自诩。这还算是好的。有些更成了纸醉金迷的公子王孙,持着折扇、提着鸟笼招摇过市,身后簇拥着打手呀什么的。

在乾隆之世,旗人的贫富分化已很明显。八旗子弟成了街头巷尾的当铺里最受欢迎的客人,把翡翠玉石、古董字画等传家宝全抛出来了。有些债台高筑者甚至不得不偷偷典卖房屋、土地等不动产。那时候的高利贷,叫“印子钱”。看来“铁杆庄稼”(国家颁发的钱饷)也不够花费了,只好寅吃卯粮。八旗官兵:过一天算一天吧。今朝有酒今朝醉。这都是八旗子弟的思维。他们逐渐挺不起腰杆了,把双手抄进袖筒里,缩着脖子, 一副怕冷的样子。从某种意义上来说,他们失去尊严了。这比失去家产还要可怕。

为帮助这些无业游民自食其力,朝廷组织过几次“移垦”运动——相当于知识青年“上山下乡”。可八旗子弟哪里愿意去“北大荒”插队落户呀,宁愿赖在北京城里喝西北风,也不肯报名。即使真有人做着淘金梦去了,也吃不了那个苦(连五谷都分不清又如何务农?),空手而归,继续等着“扶贫”的救济。好在皇帝不会眼睁睁瞧着自己的嫡系饿死的。

八旗子弟吃惯了“大锅饭”,已不会“开小灶”了。就像被圈养了太久的宠物,已彻底失去了掠食的野性。这是一群在游戏中度日的有闲阶级,每天琢磨着怎么使生活更好玩些。曾经厉兵秣马的大清王朝,就给这么一群没有谋生技能的懒汉玩完的——还自以为玩的就是心跳呢。八旗子弟,变成了十足的贬义词,祸患无穷啊。看来血统既能造人,又能毁人。一群封建时代的败家子。

当敌人从远方的地平线上出现时,八旗子弟已无招架之力。1860年的英法联军,1900年的八国联军,都轻而易举地攻破北京城。早已刀枪入库的八旗劲旅,匆忙披挂上阵,却一败涂地,作鸟兽散。真令人难以置信:努尔哈赤时代的雄风何在?此八旗非彼八旗?他们不仅在军事上、外交上输了,在精神上也输了。他们恍然醒悟了敌人无时不在、无所不在,而自身是如此的弱不禁风。当温柔富贵乡一夜之间变为腥风血雨的战场,八旗子弟还有心思遛鸟、唱戏、赌马、斗蟋蟀吗?在压境的坚船利炮面前,这未免显得太“小儿科”了吧。

仔细想一想,倾家荡产的八旗子弟,连自己的一亩三分地都保不住,又如何能守疆卫国?当然,他们典卖的不过是祖传的房地产(俗称“吃瓦片”),而皇帝与太后出手更为大方,动不动就割让台湾、香港、澳门呀什么的。难怪有人说:殖民主义者的使节,是清廷的“太上皇”。所谓的《南京条约》、《辛丑条约》呀什么的,都带有当票的性质,为了苟延残喘而赊借几天和平。

清帝退位之后,爱新觉罗氏对北京的统治垮台了,京旗也就随之解体。这回轮到皇帝本人破产了。上自皇帝,下至八旗子弟,一律成了破落户。

八旗子弟,类似于我们后来常说的“世家子弟”或“高干子弟”,自以为“根红苗正”,有一个好出身,理所当然就应该养尊处优。即使在成为门庭颓败的遗老遗少之后,也无法改变这一劣根性。天子已不在了,但他们“生在天子脚下”的那份优越感并未完全泯灭。吃完了物质的老本,又开始吃精神上的老本。

北京似乎是更适宜于阿Q生长的土壤。阿Q喜欢自称“先前阔过”。八旗子弟的精神胜利法,比阿Q有过之而无不及。可以为若干代以前的富贵繁华而骄傲不已。再怎么磨砺,也不可能变得朴素一些。“当初的八旗子弟以他们祖先的光荣,以他们门庭的光彩,玩起赖有财富与时间的精致、优雅游戏,这是有钱的真讲究。待至他们用金子堆起来的家庭连一块瓦都没有的时候,他们仍放不下昔日的高傲,仍要维持一份可笑的尊严,所以他们对遛鸟、喝茶、走票、清谈赏玩不已,只是少了那一份奢华,多了一份寒酸,这是没钱以后的穷讲究。”(引自骆爽主编《“批判”北京人》一书)

旗人文化,不仅在贵族阶层流行,也深深地浸染了北京的市井,影响了整座城市的性格。“民国”前后旗人生活状态的剧变,大批旗人沦为城市贫民,却也加速了文化的杂糅混合。“悠闲懒散、幽默诙谐的习性,对花鸟鱼虫、戏曲字画的嗜好,喝茶和遛弯儿的习惯,重面子,多礼节的‘穷讲究’等等,都融入了老北京人的人格和生活。”(杨东平语)

八旗子弟的风气,是一种超时空的传染病。

至今我们能从某些土著居民的言谈举止中,发现八旗子弟的影子。我把他们这种偏执、骄傲的心理,概括为“八旗子弟后遗症”。他们的生活已进入现代文明社会、进入高科技时代,可某些思想还停留在清朝,停留在封建时代的最后一个王朝。他们不去前门外泡茶馆了,改去三里屯泡酒吧;不听京戏了,改看美国大片;不逛八大胡同了,改唱卡拉OK或“蹦迪”;不吃满汉全席了,改吃生猛海鲜……有人将之命名为“新旗人”。

看来八旗子弟阴魂不散,随时可能卷土重来。或者说,八旗子弟在新时代里找到了新的替身。

爱华网

爱华网