救亡图存

【解释】:救:拯救;亡:危亡;图:谋求;存:生存。拯救国家的危亡,谋求国家的生存。

【出自】:清·王无生《论小说与改良社会之关系》:“夫救亡图存,非仅恃一二才士所能为也;必使爱国思想,普及于最大多数之国民而后可。”

【语法】:联合式;作谓语、宾语、定语;含褒义

《中国美术60年》分国画、油画、版画、雕塑、书法·篆刻、实验艺术、水彩、水粉、壁画、漆画、年画、连环画、宣传画、漫画等七大门类;精装全6卷,正度8开。全书以艺术标准为主,兼顾历史发展,共精选新中国成立以来(1949年10月1日至2009年6月30日)美术领域各门类优秀代表作品1000余幅,配以数十万学术性文字;以年代顺序为经,艺术门类为纬,图文混排,以图为主;全方位展现新中国60年来美术事业所取得的最高成就及曲折而辉煌的发展历程。

《中国美术60年》由潘公凯、黄书元、邵大箴、水天中、李松、范迪安等权威人士领衔主编,潘公凯任总主编;装帧设计由29届北京奥运会形象与景观艺术总监王敏领衔主持。

有些大家公认的作品,一次就过了。但大师也有难办的事,齐白石、潘天寿、林风眠等大师的作品那么多,哪一幅才算是代表作?这就是问题。最后达成的协议是,90%的入选者是1幅作品,大师一般也不超过3幅。齐白石入选作品达到5幅,是惟一的一位。收集各门类艺术作品1077幅、插图205幅兼有分卷序言和各画种史论五十余万字的6卷画册出版了。

“现在是美术最好的时代,美术的自由度远远超过影视和文史。”中国艺术研究院美术研究所前所长水中天说。

水中天担任人民出版社六卷本《中国美术60年》的副总主编及油画类主编。这套画册人民出版社原来设想的书名是《新中国美术大典》,被水中天和其他专家编委们改为《中国美术60年》,原因是“大典”的名字“马上就能让人联想到献礼、祝贺、生日等等与政治很近、与艺术和学术很远的那些词汇,就容易被理解为宣传品,甚至会引起反感”。

梳理60年的美术,他比较感慨,“古今中外,女性形象一直是画家表现的对象,也最能体现对艺术的包容度。1962年的油画'夯歌’,画的是几个姑娘在打夯。当时评论界一致叫好,只有零星反对声音,认为画作强调了女性特征,用现在的话来讲就是比较性感。等到'文革’期间,这幅画就被'公认’为色情的了。”

人民出版社社长黄书元透露,新中国成立60周年之际,中宣部、新闻出版总署联合主编《辉煌历程——庆祝新中国成立60周年重点书系》,定下了52个选题,由31家出版社承担。“我们挑选了最难做,也最值得做的选题,美术。”黄书元说。

这套书启动之前,黄书元提出了目标——要把60年来美术界15个个门类中最高水平的艺术成就囊括进去,这60年要传之后世。

一年多时间,投入七百多万元,6卷本的《中国美术60年》出炉了。重达35斤,定价9800元。

在《中国美术60年》中,选入的《开国大典》是1979年的复原版,是在1972年的复制品基础上修改的。董希文1952年的原版经过两次修改后,存于中国革命博物馆的仓库

油画部分121件作品,多属宏大叙事的鸿篇巨制。60年来的油画发展,在吸收与融合的基础上所开创的民族化道路,为中国油画奠立了生存的根基,传承与创造在时代的主旋律中造就了中国油画的跨越式发展,既有创作实践上的不懈追求,也有理论上的多方探讨。当代中国油画不仅呈现出旺盛生命力,而且也在艺术内涵和语言形式上呈现出明显的中国特色。这是一次关于共和国美术创造的美的巡礼,广大观众从中可以获得回眸历史的感怀。

董希文《开国大典》,1952—1953年,230×405cm,中国国家博物馆藏

彭彬、何孔德、高虹《步调一致才能得胜利》,1974年,249×322cm,中国美术馆藏

陈逸飞、魏景山《攻占总统府》,1977年,335×466cm,中国革命军事博物馆藏

陈坚《公元1945年9月9日9时—南京》,2004年,220×600cm中国美术馆藏

沈嘉蔚《为我们伟大祖国站岗》,1973年,189×158cm,私人藏

吴云华《草原盛会》200x320 2007 油画

许江《大北京,老城墙》,2001年,180×180cm,中国美术馆藏

罗中立《父亲》,1980年,215×150cm,油画,中国美术馆藏

吴作人《齐白石像》,1954年,113×86cm,油画,中国美术馆藏

何多苓《青春》,1984年,150×186cm,中国美术馆藏

忻东旺《早点》,2004年,190×200cm,私人收藏

靳尚谊,《塔吉克新娘》,1983 年 50×60cm 布面油画,中国美术馆收藏

艾中信《通往乌鲁木齐》,1954年,100×400cm,油画,中国美术馆藏

吴冠中《太湖鹅群》

赵开坤《十月的收获》,1999年,195×70cm,中国美术馆藏

张晓刚《大家庭之兄妹》,1997年,100×80cm,私人藏

《中国美术60年》总主编 潘公凯

==============中国美术60年:实现“救亡图存”==============

----潘公凯

导语:60年来中国美术走过了怎样的道路?新中国“左”的文艺路线从何而来?这就必须研究国际环境对国内政策的影响。

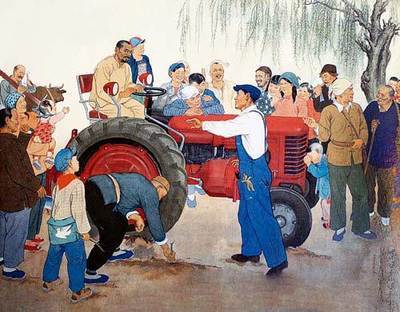

《农民和拖拉机》年画1949年李琦作 新中国美术主流一度是宣传画、年画、漫画和版画 图/李琦

中国艺术家没有西方艺术家那么幸运

近代以来,全球死于战争的人数超过了历史上任何一个时期。直到20世纪后半叶,整个世界仍处于严重的意识形态斗争之中。社会主义阵营漫画中的西方,摩天大厦画得像年糕一样歪歪地摞起,街道上乞丐在捡垃圾。西方对社会主义阵营的想象也很极端,人都躲在铁幕后面,丧失了人性。双方一边打口水仗,一边搞军事竞赛,紧张和对立情绪在全世界弥漫,中国感受尤其深刻。

朝鲜战争以后,中国人自信心达成,文艺政策一度比较宽松,提倡百花齐放,百家争鸣。后来苏联反斯大林,毛泽东开始强调“警惕睡在身边的赫鲁晓夫”,阶级斗争的调子越来越高。到了1960年代,所谓“三年自然灾害”惊魂未定,苏联又撤走专家,经济雪上加霜。我们的精神越来越紧张,意识形态政策也就越来越左。把新中国美术放到国际背景当中去理解,我们才能看清其中的逻辑关系,而这种逻辑关系演进往往是隐藏着深深的无奈。

谈起“左”的历史,艺术家们往往只是觉得奇怪,当时怎么会做出那么多无法理喻的事?“文革”给整个文化界带来了很大的创伤,后来整个社会对“艺术为政治服务”的文艺政策都有一种逆反心理,美术界和美术史论界也不例外。逆反心理完全可以理解,但30年过去了,我们跟那段历史已经拉开了距离。我觉得,怨恨情结应该终结了,我们现在看那段历史可以比较冷静、客观。

与前30年相比,后30年是内部政策逐渐宽松的过程,也是中国融入世界的过程,主要矛盾是既要开放又要保持文化自主性。这个时期的政治基调是邓小平定下来的,是最高政治智慧的体现,比前苏联聪明多了。有了这样一个基调,我们改革开放30年走得比较顺,没有发生严重动乱和解体——当时中国经济比苏联弱得多,中国一旦解体,后果就不堪设想。所以,后30年也应该放到大的历史背景中去考察。

20世纪中国社会的主要矛盾是救亡图存,艺术创作完全成了次要和辅助的事。在总序当中,我也多次提到20世纪的中国艺术家没有同时期的西方艺术家那么幸运。比如,法国画家马蒂斯的终生追求就是让人看了他的画之后感觉就像坐在摇椅中那么舒服。他没有水深火热的经历,国家发生战争,打胜了他能画,打败了他还能画,所以他无所谓。毕加索也是一样,最多画一两张画对时局表示抗议,大部分时间他只管跟情人过愉快的日子,想画什么就画什么,销路也不愁。而当时的中国艺术家不可能置身大局之外,这就是区别。

所以,20世纪是特殊情况,21世纪我们才有条件埋头做艺术本体的事情。确实,20世纪后半期各个行业都罕有大师。美术界,齐白石、黄宾虹、潘天寿等在新中国成立以前就功成名就了,后面的人在学术深度艺术本体方面赶不上他们。我认为不出大师的原因在于,社会的整体目标“救亡图存”实现了,但艺术本体的“自律性演进”被切断了。说白了就是顾不上出大师,人先活下来再说,实际情况就是这样。

《印度婆罗多舞》国画1962年叶浅予作 图/叶浅予

中国艺术家有觉悟不总想着质疑和反抗

在总序中我谈到了艺术本体的价值问题,一方面是为了说明新中国美术历程的合理性;另一方面也说明这一段历史给我们带来的两个欠缺——中国传统文化和传统美学趣味的中断;对西方现代艺术的绝对封闭。近十年来,艺术评论家总是说价值标准的混乱与失落,原因何在?就是因为我们曾把两个最重要的价值源头都切断了。如何重新找回艺术价值和艺术本体标准?还是要向两个源头追溯,这就是21世纪的任务。“文革”时期,我们家遭受的恐怕是美术界第一冤案,整个美术界只有我父亲潘天寿是“四人帮”通通表态点名批判的,包括我父亲在内,家里3口人死于“文革”。我当然不是说那段历史灿烂夺目,我说它很沉重。对于亲身经历了那段历史的人来说,确实很沉重,让人感伤。不了解历史的沉重,才会用非常轻浮的态度去对待那个无数人作出了牺牲的时代。

在总序中我谈到了两个词,“反叛的审美现代性”和“参助的审美现代性”。

“反叛的审美现代性”诞生于西方。欧美发达国家不存在生死存亡问题,艺术家自由发言,甚至吵得翻天覆地,这种发言对社会不构成威胁,还可以指出社会的缺陷,释放积压的怨气,这就是“反叛的审美现代性”产生并发展的客观原因。现在中国的年轻人把西方的理论框架嫁接到中国,总是觉得,你们这些老人为什么总是强调社会?你们眼里就没有个体吗?这种疑问是一种进步,但放到历史中去有时就会显得很浅薄——人都快饿死了,你还问他为什么不吃肉糜,这不是很奇怪吗?

救亡图存是20世纪中国第一大任务。按照过去的说法,中国艺术家是有觉悟的——跟小我相比,国家民族的存亡更重要。所以,他们没有总是想着质疑,而是主动地把个体价值融入到中国的现代化进程之中,所以我说,整个20世纪,中国的艺术都呈现出一种“参助的审美现代性”。

这套画册以国际国内大背景为依据,从“现代性”研究的宏观视角,重新解释了中国美术60年。解剖了美术这只麻雀,可以说明中国近现代“现代性”的展现方式。

现代性诞生于西方,以外在压力的方式传递到了后发国家,首先惊醒的是知识精英。中国精英自觉地对外来压力作出反应,在美术中有四种选择,一种是坚持传统,比如我父亲潘天寿;第二种强调中西融合,如徐悲鸿、林风眠;第三种是大众主义,力图唤醒大众,比如抗战版画和1950、1960年代的年画、宣传画、连环画;第四种就是西方主义,其极端表现是全盘西化。

这四个方向貌似对立,但我认为它们都是对外来的现代压力做出的反应,因而都属于中国的现代主义。

比如,我父亲潘天寿是典型的传统主义画家,他的好朋友林风眠则偏向西方主义,他们在杭州艺专照样一起工作,共同商量如何兴学救国,所以我觉得这两拨人都是中国的现代主义。按照西方的观点,只有中国的西方主义这一块能与“现代性”对得上号,其他三块都必须排除在“现代性”之外,这显然不符合中国的事实。

到目前为止我谈的都是“性质判断”,尚未涉及“价值判断”。意思就是说,我谈的都是“是什么”,而不是“好不好”。比如,陕西户县农民画、浙江舟山渔民画都是中国大众主义文化策略的典型表现方式,性质上完全是现代的,可以与美国的“波普艺术”比较照映。但价值方面,他画得好不好?当然只是农民水平,很业余。

如果不把“性质判断”和“价值判断”区分开来,你就有可能把中国近现代美术史中的相当大的一部分视为与现代性无关的东西,这显然是有问题的。

---------------西方油画的发展史---------------

油画的发展过程已经有6个世纪,500多至600年左右。经历了古典、近代、现代几个时期,不同时期的油画受着时代的艺术思想支配和技 法的制约,呈现出不同的面貌。

油画发展初期的历史条件奠定了古典油画的写实倾向。

15世纪(公元1401年—1500年,中国当时是明朝)的欧洲文艺复兴运动中,人文主义思想出于 对宗教的批判,有着关注社会现实的积极要求,许多著名 画家为逐渐摆脱单一的以基督教经典为题材的创作,开始对当时生活中的人物、风景、物品进行观察和直接描绘,使宗教题材的作品含带明显的现实世俗因素,有的 画家完全描绘现实生活的实景。文艺复兴时代的画家继 承了希腊、罗马的艺术观念,即不仅注重作品要描述某一事件或事实,还要揭示出事件或事实的前因后果,于是形成了注重构思典型情节和塑造典型形象的艺术手法。 与此同时,画家还分别探索解剖学、透视学在绘画中的运用、画面明暗分布的作用等,形成了造型的科学原理。 人体解剖学的运用使绘画中的人物造型有了如同真实般 准确的比例、形体、结构关系;焦点透视法的建立使绘 画通过构图形成幻觉的深度空间,画中的景物与现实中 定向的瞬间视觉感受相同;明暗法使画中的物象统一在 一个主要光源发出的光线下,形成由近及远的清晰层次。 人文主义的艺术主题与追求写实的造型观念在其他画种中所以不能完善,是因为工具材料的限制,而油画工具 材料性能正适于将二者充分体现出来。因而,古典油画 成为经长期制作的、高度写实的面貌。

古典油画在整体上是油画语言诸因素共时综合运用 的结果,但不同国家、不同时期的艺术家在此基础上对 某一个或几个因素特别注重,形成了不同的风格。文艺 复兴时代的意大利画家比较注重明暗法的运用,画中景 物的暗部统一笼罩在阴影中,明暗交界线呈柔和的过渡, 造就了画面集中而浑然的效果。L.达·芬奇的《岩间圣 母》是这种风格的代表。同时期的尼德兰画家则清晰地 刻画画中景物各个细部,景物之间是色彩的差别而非明 暗的过渡,R.康平的三叶祭坛画《受胎告知》就细致地 呈现室内外的所有景物。意大利的提香是第 1个特别注 重油画色彩表现力的画家,他在暗底子上作画,并常用 明度接近、色相略异的明亮色彩构成富丽堂皇的金黄色 调,透明颜料的多次复叠,忽厚忽薄的笔法,又使色彩 与形体有机溶合,造就出质感效果。

17世纪是欧洲古典油画迅速发展的时期,不同地区、 国家的画家依据自己生活的社会背景、民族气质,在油 画语言上进行了不同的深向探索,油画的种类按题材划 分为历史画、宗教故事画、团体肖像、个人肖像、风景 画、静物画、风俗画等。油画技法也日臻丰富,并形成 了各国、各地区的学派。

2)中国的油画最早出现在棺椁器具之中,据周礼、汉书等文献所记,二千多年前的中国已有用“油”绘画的历史。 通常的说法是1581年利玛窦携天主、圣母像到中国后,才开始了中国的油画,其中一幅“木美人”作品,虽历时五百年,仍依稀可见画风的古朴厚重。

---------------中国油画的发展史---------------

康熙年间,传教士郎世宁、潘庭章、艾启蒙等以绘画供奉内廷,从而把西方的油画技法带入了皇宫; 雍正,乾隆年间,宫廷的包衣(满语即奴仆)受命于皇上,向传教士学习油画,但并未留下一些痕迹。 到了1840年鸦片战争爆发,中西文化大冲撞,民间的画坊、画馆兴起,画技亦得到了改善。但此时由于画工的地位低微,文化素养也有限,使他们的作品未能进入文化的高层次,形成一个独立的新文化。

清末维新变法后,许多青年学子先后赴英、法、日本等国学习西洋油画,他们中有:李铁夫、冯钢百、李毅士、李叔同(弘一法师)、林风眠、徐悲鸿、刘海粟、颜文梁、潘玉良、庞薰琹、常书鸿、吴大羽、唐一禾、陈抱一、关良、王悦之、卫天霖、许幸之、倪贻德、丁衍庸等。

这些人归国后带来了西方及日本先进的教学方法及理念,如1911年西洋归国的周湘创办了中国第一所美术学校;1912年刘海粟创办上海图画学术院,并第一次起用人体模特写生;1919年任教育总长的蔡元培先生倡导开办了第一所国立美术学校--北京美术学校,(校长林风眠);1927年,中央大学开设艺术科(徐悲鸿任主任);

1928年杭州创办了第一所大学制的国立艺术院校(林风眠任院长)等。

这一时期的主要三个画派分别为:写实派(徐悲鸿);新画派(林风眠、刘海粟);现代派(庞薰琹)。

处于这一时期的中国正是战火纷飞的年代,没有稳定的社会环境,油画家颠沛流离。国难当头,很多油画家用绘画作武器,反映战事,揭露暴政,如王式廓的《台儿庄大血战》,唐一禾的《胜利与和平》,司徒乔的《放下你的鞭子》等。一些画家因战事远赴西北、西南等少数民族地区,创作出了如《负水女》(吴作人).《哈萨克牧羊女》(董希文)等佳作。

此时的延安,画家的画风受到了《在延安文艺座谈会上的讲话》的影响,倾向文艺为“工农兵服务。”

徐悲鸿的写实主义正好与当时的时代相和,逐渐形成了中国规范化的油画 。

在“新美术必须与人民结合”的观点的影响下,写实主义一统天下,风景、静物、人物等题材被冷落。这个时期诞生了一批革命历史画,如胡一川的《开镣》、王式廓的《参军》、罗工柳的《地道战》、董希文的《开国大典》、李宗津的《飞夺芦定桥》、艾中信的《过雪山》等。

随着群众运动的展开,中国油画进入了“全盘苏化”的局面,以契斯恰柯夫教学体系为核心的油画教学迅速成为我国油画的单一教学体系,并培养了一批油画骨干力量。此后,一批油画家在“民族化”精神的扩展中对单一的油画体系进行了突破,形成了罗工柳的《在井岗山上》,李化吉的《文成公主》,袁运生的《水乡》,徐坚白的《旧居前的留念》等作品。

1964年,在“一切以阶级斗争为纲”的口号下林彪、江青等对文艺界进行了一场文化扫荡。不少画家的作品被洗掠一空,钟涵的《延河边上》、杜键的《在激流中前进》、李化吉的《文成公主》、秦征的《家》等都以莫须有的罪名示众批判,并被破坏殆尽。

另一方面,油画成了造神的工具,《毛主席去安源》成为其时典型之作,印刷量在当时达一亿张以上。此时,部分青年油画家开始崭露头角,如陈丹青、沈家蔚、陈宜明等。代表作品有:《永不休战》、《黄河颂》、《泪洒丰收田》、《我为伟大祖国站岗》等。

文革之后,是文艺的开放期,各种形式的画会风起云涌,绘画形式也变得丰富多样。其中罗中立的《父亲》、陈丹青的《西藏组画》、闻立鹏的《大地的女儿》、詹建俊的《回望》等都是这一时期的佳作。在最初的艺术喷涌期过后,油画又走到了一个新的十字路口,中国画坛迫切需要更现代,更新鲜的空气。其中胡悌麟、贾涤非的《杨靖宇将军》,苏笑柏的《大娘家》,俞晓夫的《我轻轻的敲门》等作品,在当代意识的关照下对主题性绘画作了新的开拓。

然而,虽然文化的禁锢已经解除,但由于各种原因(主要是经济上的原因),大部分画家的眼界与思维尚未完全打开,以领略当今世界各种纷繁复杂的变化,因而缺乏真正的具代表性的作品。 但毕竟,中国的油画此时已进入一个新的时代,正在学习、蜕变,并不断地丰富。

爱华网

爱华网