银川平原位于中国宁夏回族自治区中部黄河两岸。又称宁夏平原、西套平原。北起石嘴山,南止黄土高原,东界鄂尔多斯高原,西接贺兰山。是河套平原的西南部。面积7800平方公里。2008年9月20日--23日一行两人到此一游。

简介:银川平原中国西北地区的重要商品粮基地。位于贺兰山与鄂尔多斯高原之间,地质构造上为断陷盆地,经黄河及平原湖沼长期淤积而成。自青铜峡至石嘴山之间,包括山前洪积平原,东西宽10公里--50公里,南北长165公里,面积7800平方公里。海拔1100米--1200米,自南向北缓缓倾斜,地面坡降由0.6~1‰不等。由于地势平坦,土层深厚,引水方便,利于自流灌溉。

银川平原南北长约280公里,东西宽10公里~50公里。面积7800平方公里。海拔1100米--1200米左右。属于内陆构造平原,是断裂下陷后,又由黄河冲积而成。分南、北两部分:以青铜峡为界,北面为银(川)吴(忠)平原,南面为卫宁(中卫、中宁)平原。冬季相对较暖,土地肥沃,有耕地27万公顷,草场25.5万公顷。早在2000年前就已发展灌溉农业,有秦渠、汉渠、唐徕、惠农等渠。现整理渠道,改良土壤,扩大灌溉面积。产水稻、小麦、油菜、玉米、胡麻等,号称“塞上江南”。名特产品有枸杞、滩羊毛等。银川平原中国西北地区的重要商品粮基地。位于贺兰山与鄂尔多斯高原之间,地质构造上为断陷盆地,经黄河及平原湖沼长期淤积而成。自青铜峡至石嘴山之间,包括山前洪积平原,东西宽10公里--50公里,南北长165公里,面积7800平方公里。海拔1100米--1200米,自南向北缓缓倾斜,地面坡降由0.6~1‰不等。由于地势平坦,土层深厚,引水方便,利于自流灌溉。

自然环境:银川平原处于温带干旱地区,日照充足,年均日照时数3000小时左右,无霜期约160天。热量资源较丰富,10℃以上活动积温约3300℃。气温日较差大,平均达13℃,有利于作物的生长发育和营养物质积累。虽干旱少雨(年降水量200毫米左右),但黄河年均过境水量达300余亿立方米,便于引灌,光、热、水、土等农业自然资源配合较好,为发展农林牧业提供极有利条件。2000多年前,中原大批移民与当地少数民族一起,利用黄河水开渠灌田,经营农牧,成为中国大西北开发最早的灌区,素有“塞上江南”之誉。有著名的唐徕渠、汉延渠、惠农渠、秦渠、汉渠等古渠。20世纪50年代以后又新辟的西干渠、东干渠等9等干渠和2000余条支斗渠。位于河西灌区的唐徕渠,兴建于汉武帝太初3年(公元前102年),经唐代大规模扩建,20世纪50年代后又加修整;渠线流经青铜峡、永宁、银川、贺兰、平罗等5县市,长154公里,引水能力160立方米/秒,支斗渠800余条,可灌农田5.3万余公顷,是宁夏最大的引黄自流干渠。

地质发展史:银川别称“塞上江南”。其实,银川能有今天,首先得感谢贺兰山和银川平原。但是,你知道贺兰山和银川平原是什么时候怎样形成的吗?区域资料综合研究表明,新元古----早古生代时期,华北板块南缘处于拉张环境,中祁连与华北板块分裂拉开,陆壳解体,逐步孕育成秦----祁----贺三叉裂谷系,祁连和秦岭两支裂谷迅速开裂发育成洋盆,而发育较差的贺兰裂谷则逐渐变成插入华北板块南缘的楔形夭折谷,这一短小的裂陷槽具有新生的大西洋型大陆边缘的性质。从此拉开了银川平原地质发展史。

310亿年:经过中条运动,银川平原上升为陆地,遭受风化剥蚀,直到长城纪晚期,鄂尔多斯西缘不断下陷,祁连海水由南向北侵入,在鄂尔多斯古陆与阿拉善隆起之间,形成一南北向的滨海浅滩,海侵范围大致北抵桌子山,北西被阿拉善隆起所阻,向东到盐池一带。沉积了一套海相碎屑----碳酸盐建造,当时气候炎热、干燥,海水中藻类繁盛。蓟县运动使银川平原上升隆起,经过长时期的剥蚀,为早古生代沉积准备了物质基础。

5.43亿年:自早古生代开始,银川平原经受了自南而北的广泛海侵,寒武纪----早奥陶世沉积了一套浅海相砂岩、页岩及碳酸盐建造,其时地壳差异运动微弱,气候温和,古生物大量繁衍。寒武纪以三叶虫为主,早奥陶世开始出现了大量的头足、腹足类等介壳生物。中奥陶世时,地壳振荡运动加剧,形成了一套砂岩、页岩夹碳酸盐的类复理石式建造,含大量的笔石化石。中奥陶世之后的加里东运动,使银川平原又上升隆起,从晚奥陶世起一直到早石炭世,经受了长期的风化剥蚀。

3.2亿年:从中石炭世起,银川平原又开始下降沉陷,祁连海水由南西向东北方向侵入银川平原,向东延伸到盐池附近,北北西面波及阿拉善古陆,南部边界大致在海原一带。中石炭世形成了一套页岩、粉砂岩、砂岩夹少量碳酸盐的滨海----浅海相沉积。此时气候较为温暖,海水腕足、头足、腹足、双壳、珊瑚、海百合等动物十分繁盛,并出现少量蕨类植物。在地层中形成薄煤层和煤线。晚石炭世,海侵进一步扩大,华北海与祁连海相连通,银川平原处于障壁海岸,海水动荡不定,进退频繁。晚石炭世形成了页岩、粉砂岩、砂岩夹少量生物碎屑灰岩的泻湖、潮坪及三角洲相沉积。当时气候温暖湿润,植物生长十分繁茂,特别是在一些海湾沼泽地区生长着高大乔木林,随着地质历史的演变,这些有机堆积物便形成了银川平原重要的煤层。晚石炭世末地壳缓慢抬升,海水逐渐退却,从此结束了银川平原海洋环境。

2.9亿年二叠纪随着海水退出银川平原,形成了一些大小不一的内陆湖盆,早二叠世气候温暖潮湿,适宜植物生长,形成了重要的陆相煤层。至晚二叠世气候变得干燥炎热,于是在河湖中沉积了一套红色岩系。炎热的气候一直持续到中三叠世早期。

2.5亿年:二叠纪末的华力西运动使银川平原抬升造成沉积间断,直到中三叠世初期,由于断陷作用则形成山间凹陷盆地,其中接受了中、晚三叠世的巨厚沉积。三叠纪中、晚期,气候渐转为温暖、湿润,适宜植物生存繁衍,在盆地中形成了一套河湖碎屑岩沉积,其中含有大量的真蕨类、节蕨类等植物化石。

2.05亿年:印支运动使银川平原中生代盆地上升,沉积间断,到侏罗纪又复沉陷,盆地内大小湖沼星罗棋布,其时气候更为温和湿润,蚌壳类、银杏类等动植物十分繁盛,故沉积了一套湖沼相的含煤建造。

1.37亿年:侏罗纪末的燕山运动在银川平原表现得十分强烈,在东西向挤压应力的强烈作用下,银川平原大范围隆起、褶皱和冲断,成为强烈剥蚀区。与此同时,部分地带发生了相对凹陷,形成山前洼地,控制着白垩纪的沉积。

6500万年:新生代时期,喜马拉雅运动使银川平原构造变动进入一个全新的阶段,在这一期间,由于区域应力场作用方式主要表现为北西西-南东东向的拉张,于是银川断陷盆地开始生成并持续发展,在盆地内形成了巨厚的(2000米--8000米)新生代沉积。渐新世时,逐渐发展为宽阔的河湖盆地,气候持续干燥炎热。

260万年:第四纪以来,银川平原新构造运动表现得十分强烈,银川断陷盆地持续下降接受沉积,沉降速度为0.1-0.17mm/a,使银川冲积平原上出现了三级阶地。伴随着北北东向断裂活动,盆地内地震频繁发生,发生在公元1739年的平罗8级大地震及石嘴山市红果子断层错断明长城均是很好的见证。可以看出,加里东期奠定了南北向构造----贺兰褶带的雏型,侏罗纪末的燕山运动,促成贺兰褶带的成熟和基本定型。直到喜马拉雅期,贺兰山和银川冲积平原才最终形成。

经济发展:50年代末建成的青铜峡水利枢纽使银川平原灌溉面积扩大为20余万公顷,比1949年增加近2倍。其中银南灌排条件较好,作物以稻麦为主,是宁夏的高产稳产地区。银北主要作物为小麦、杂粮、甜菜、大豆等,因地面坡降小,地下水位高,土质粘重,排水不畅,土壤盐渍化较严重。但土地广阔,发展生产的潜力很大。银川附近湖沼棋布,为宁夏重要的水产基地。贺兰山山前洪积平原草场辽阔,是宁夏滩羊产区;随灌溉面积扩大,林木、瓜果、枸杞和畜牧业发展迅速。银川平原耕地仅占全自治区1/5,而粮食产量占2/3,粮食商品率约达30%以上。

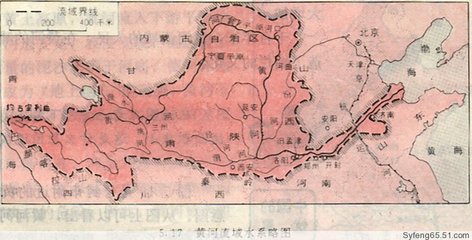

河套平原一般分为青铜峡至宁夏石嘴山之间的银川平原,又称“西套”,和内蒙古部分的“东套”。有时“河套平原”被用于仅指东套,和银川平原并列。东套又分为巴彦高勒与西山咀之间的巴彦淖尔平原,又称“后套”,和包头、呼和浩特和喇嘛湾之间的土默川平原(即敕勒川、呼和浩特平原)的“前套”。有时河套平原称河套—土默川平原。

地理介绍:河套,位于北纬37度线以北,一般指贺兰山以东、吕梁山以西、阴山以南、长城以北之地。包括银川平原(宁夏平原)和鄂尔多斯高原、黄土高原的部分地区,今分属宁夏、内蒙古、陕西。黄河在这里先沿着贺兰山向北,再由于阴山阻挡向东,后沿着吕梁山向南,形成“几”字形,故称“河套”。

河套平原一般分为青铜峡至宁夏石嘴山之间的银川平原,又称“西套”,和内蒙古部分的“东套”。有时“河套平原”被用于仅指东套,和银川平原并列。东套又分为巴彦高勒与西山咀之间的巴彦淖尔平原,又称“后套”,和包头、呼和浩特和喇嘛湾之间的土默川平原(即敕勒川、呼和浩特平原)的“前套”。有时河套平原称河套—土默川平原。

河套是中国古代漠南军事要地。黄河经此成一大弯曲,秦、汉称河南地;自明筑榆林长城后,始称河套。其范围包括:今内蒙古自治区西南部,宁夏回族自治区东北部和陕西省北部的部分地区。北通塞外,南临关中,西邻甘凉(今甘肃张掖、武威地区),东连幽燕(今河北一带),为古都长安北方藩篱,燕京翼侧屏障。

河套地区自古为多民族居住地。战国属赵。秦属九原、北地等郡。汉属朔方、五原、西河等郡。西晋为羌胡地。东晋时匈奴据此建国,号夏。唐属关内道。北宋大部为西夏的河南地。明属陕西布政使司,后为鞑靼所据。清属鄂尔多斯伊克昭盟。河套西、北、东三面环以黄河。阴山横亘黄河之北,其沟谷多为古代大漠南北之重要通道。贺兰山耸峙于黄河之西,芦芽山屏障于黄河之东,南邻陕北高原。依山阻河,形势险要。套里为鄂尔多斯高原,地表呈波状起伏,中部高,四周低。境内之黄河,水流平稳,两岸土地肥沃,可耕可牧,史有“黄河百害,唯富一套”之说。

历史探源

先秦:周朝之前,属于狄人的匈奴人(归属存在争议)生活在河套。春秋时期,赵国的赵武灵王把版图延伸到阴山山脉,设立了云中郡,位于土默川平原东部。秦朝统一中原后,派蒙恬率十万大军将匈奴逐出河套,迁徙3万户到那里戍边,设云中、九原两郡。

西汉:公元前127年,汉武帝派卫青出云中击败匈奴的楼烦、白羊二王,占领“河间”,即河套。大臣主父偃上疏建议在河套筑城以屯田、养马,作为防御和进攻匈奴的基地。汉武帝接受这一建议,当年即置朔方郡(今内蒙古巴彦淖尔市磴口县)和五原郡(今包头西)。公元前125年置西河郡(今陕西府谷西北)。河套地区还包括之前的云中郡和定襄郡,以及北地、上郡的北部。当时的人们引黄河灌溉,当地农业迅速发展,经济繁荣。

东汉:归附汉朝的匈奴人被安置在河套。之后魏晋南北朝时,河套地区是北方多个政权争夺的重地。唐朝时这里被重新农垦,唐诗中有“贺兰山下果园成,塞北江南旧有名”的诗句。北宋时河套被西夏和辽朝所分别占有。在元、明、清时,河套以畜牧为主。清朝后期陕西、山西的一部分人迁到塞外,河套地区开始成为西北最重要的农业区。抗战时期,国军将领傅作义屯守于此,兴修水利,创办学校(即奋斗中学)。中华人民共和国成立之后这里的农业得到了进一步的发展。

经济文化:河套文化是黄河文化和草原文化的重要组成部分,是中国北方文化中的瑰宝,是人类发展史上农耕文明与游牧文明聚集交融的典型代表,具有草原文化与农耕文化碰撞交融的独特的文化特征和强烈的文化包容性。河套文化的形成过程,对于中国的北方军事史、乌拉特草原文化史、游牧定居与垦殖发展史具有巨大作用。探寻和研讨河套文化,传承和弘扬河套文化,打造和传播河套文化,对于丰富黄河文化和草原文化的内涵和外延,提高地区经济文化的竞争力、影响力、辐射力,提高地方的知名度和吸引力、凝聚力,促进地区经济社会的全面协调发展具有重要的现实意义和深远的历史意义。

巴盟人将民歌与酒文化正逐渐的完美结合,很多时候很多场合是有酒必有歌,有歌必有酒,朋友聚会酒至半酣时,经常会有人提议哼唱一曲以助酒兴,一曲伊盟小调,抑或是一曲蒙古民歌,也有时手持两只吃饭的小碗儿像山东快书那样,唱上一段西北西北民歌或蒙族民歌,自娱自乐颇有情趣。内蒙古清源宝生物科技有限公司王副总,出生于巴盟杭锦后旗,毕业于内蒙古工业大学,是一个纯朴豪爽的西北汉子,一次朋友聚会,酒至半酣即兴演唱了一首在当地流行《夸河套》,现展示于此,也请博友们欣赏一下纯正原生态风格的西北民歌。

俗语说:“黄河百害,唯富一套”、“天下黄河富河套,富了前套富后套”。河套地区土壤肥沃,灌溉系统发达,适合种植小麦、水稻、谷、大豆、高粱、玉米、甜菜等作物,一向是西北最主要的农业区。今天,河套地区被称为“塞外米粮川”。河套地区的畜牧业和水产业也很发达。

河套还蕴藏着煤、铁、铜、金、石墨、石棉、盐、碱、稀土等多种矿产资源。

石嘴山市平罗县沙湖风光

银川人民广场

银川光明广场

银川玉皇阁

银川钟鼓楼

银川中山公园

银川火车站

镇北堡(老堡)影视城

西夏王陵

银川平原风光之一(网照)

银川平原风光之二(网照)

银川平原风光之三(网照)

银川平原风光之四(网照)

沙漠绿洲(网照)

黄河湿地之一(网照)

黄河湿地之二(网照)

黄河湿地之三(网照)

美景如画(网照)

沙漠(网照)

贺兰山风光之一(网照)

贺兰山风光之二(网照)

河套平原风光(网照)

河套平原--成吉思汗陵(网照)

河套平原--乌梁素海(网照)

爱华网

爱华网