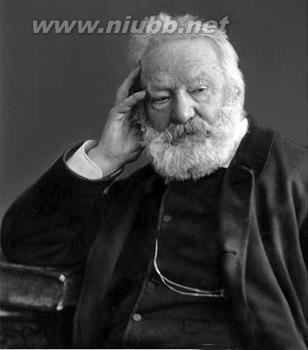

雨果作品中的人道主义思想初探

雨果生活的时代正是法国历史发生深刻变化的时期,他的创作道路经历了复杂曲折的发展过程,并且始终充满着矛盾和斗争。在漫长的创作岁月里,雨果大量的诗歌、戏剧、小说。他的作品描写了下层劳动人民的苦难生活,揭露和批判了资本主义社会的种种罪恶,反对贵族和教会的专制统治,歌颂人民群众的斗争精神,饱含着爱国主义的激情,充满了民主主义的思想,并且以人道主义思想一以贯之,构成其创作的一大特色。但必须注意到,雨果作品中人道主义思想的呈现并不是一成不变的,而且它出现于不同的对象面前所产生的效果也不尽相同。

雨果的代表作《悲惨世界》被誉为“人类苦难的百科全书”,在这部作品中,雨果通过对冉·阿让充满苦难的人生经历以及芳汀和柯赛特悲惨命运的描写,以史诗的规模和气魄真实地再现了波旁王朝复辟时期到七月王朝初期法国社会的广阔生活,表达了对劳动人民的深切同情,控诉了剥削制度、不公正的法律以及虚伪的道德观念,赞扬了劳动人民的高尚品德以及共和主义者的英勇献身精神,反映了作者以仁慈和博爱拯救社会的资产阶级人道主义思想。相似的主题,还出现在其早期力作《巴黎圣母院》和《笑面人》中。在这些作品中,雨果把人道主义思想作为批判资本主义弊病和封建专制制度以及封建教会的有力工具,企图以“绝对正确的人道主义”对旧社会的批判来唤起广大读者的同情和对被压迫人民正义反抗斗争的支持。这充分体现了雨果人道主义思想的积极意义——对罪恶社会制度和不合理社会现实的批判和否定以及要求社会变革的强烈愿望。

既然雨果以其人道主义思想否定了旧制度的合理性,提出了社会变革的必然性,那么按照常规的思维模式,雨果的人道主义思想应当对法国革命采取积极肯定的态度。但是,在其最后一部长篇小说《九三年》中,雨果对自己在作品中提出的“革命和人道主义(他所理解的人道主义)关系”这一问题的回答却使其陷入不可自拔的矛盾之中。雨果撷取1793年旺岱地区的革命斗争史实为素材,围绕共和国志愿军粉碎旺岱反革命叛乱的斗争,以浓重的笔墨描写了战争的严峻和残酷。小说从旺岱叛乱的密谋开始,以胜利平息叛乱为结束,在广阔的背景下展开一系列惊心动魄的戏剧性冲突,充分表现了这场斗争的广度和深度。在整个故事中,雨果不遗余力地宣传人道主义思想,小说的三个主要人物——郭文、西穆尔登、郎德纳克,身上无不体现着这一主题,以至于作为革命势力代表的郭文和西穆尔登最后双双命丧黄泉。在作品中,雨果认为人道主义和革命不能两全,他将人道主义置于革命之上,指出了它们的矛盾,宣扬为了人道主义的原则可以放弃革命,甚至背叛革命,郭文最终放走郎德纳克是其最强有力的见证。因此,从某种意义上说,正是这种“人道主义”杀死了郭文、西穆尔登这样的英雄,并使郎德纳克这样的匪徒得以生存下去。那么以后的法兰西是谁的天下呢?逻辑的结论是很明显的。可见,雨果的人道主义思想在遭遇革命之后并非“绝对正确”。

说到这里,我觉得有必要提一下《九三年》中那个孤身一人,几乎游离于社会之外的乞丐退尔马克。他曾经营救过刚刚从海上登陆的郎德纳克,因为郎德纳克过去对他做过施舍,他觉得应该回报;也因为在他看来郎德纳克是一个“人”(这同雨果的人道主义思想相一致),出于同情,他应该予以帮助。但是当他后来看到郎德纳克杀人放火的行径时,曾不止一次痛心地疾呼过:“我要是早知道啊!”的确,孤立地看,郭文为了救郎德纳克而牺牲自己的行为是感人的,正如孤立地看郎德纳克为了救那三个孩子而情愿牺牲自己的行为是感人的;但是我们得出这样的结论是不正确的,我们必须牢牢把握郎德纳克作为叛军首领的身份以及其不可饶恕的恶行这一大前提。由此看来,在退尔马克朴素的感情和真诚的悔恨中,要比作为雨果代言人的郭文的那些漂亮言辞包含着更多合理成分。

虽然雨果坚信“在绝对正确的革命之上还有一个绝对正确的人道”主义,但是我们不得不指出雨果同样是同情革命的,而且也认识到革命暴力的作用和意义。在这里,为了使大家有一个更加感性的认识,我们先了解一下德国作家歌德的有关思想。

众所周知,歌德在其代表作《浮士德》中让故事主人公浮士德最后选择以围海造田、征服自然、发展生产的方式来完成造福于他人的伟大事业,这一安排显然体现了歌德的人道主义思想。正如恩格斯在《德国状况》一文中指出的那样,“这种热情(德国进步作家对法国革命的热情)是德国式的。它带有形而上学的性质,而且只是对法国革命的理论表示的。”就歌德个人而言,他并不反对法国革命本身,他对法国革命的社会和政治内容始终是充分肯定的,完全赞同的;但实现这个革命要用暴力他是反对的——歌德拥护社会变革,但是这种变革不应是暴力的。歌德不是一个革命者,而是一个资产阶级人道主义者。他的思想中有许多辩证法的因素,但在对待革命、对待暴力的问题上却完全陷入形而上学的泥潭。歌德对待革命的基本态度决定了浮士德不可能通过政治行动来实现他的追求,而把征服自然,发展生产看作一条理想之路。在他看来,只要生产发展了,就可以实现社会进步又不必实行暴力革命。这显然是他从资产阶级人道主义思想和德国庸俗市民的立场出发得出的结论,是不现实的。他看不到生产力是在一定生产关系中发展的,更不懂得阶级斗争在社会发展中的作用和意义。不过,歌德看到并且充分肯定生产力在社会发展中的重大意义,这确是一个进步。

与歌德不同,雨果在《悲惨世界》中就曾借一个老共和党人的口说过:“法国革命自有它的理论依据,它的愤怒在未来的岁月中会被人谅解的,它的成果便是一个改变了的世界······进步的力量便叫做革命。暴力过去以后,人们就认识到这一点:人类受到了呵斥,但前进了。”在《九三年》中,他又借西穆尔登之口说过:“革命有一个敌人,这个敌人就是旧社会,革命对这个敌人是毫不仁慈的······革命在文明身上割开一道很深的伤口······”。郭文在临死前也说过:“文明有它的瘟疫,这阵大风治好了它。也许大风选择得很不够好。可是它有别的办法吗?它所担负的是那么艰巨的清洗工作!在瘟疫的恐怖面前,我了解风暴为什么这样猛烈。”这些话说明了革命的意义,采用革命暴力的必要性和不得已性,也说明了革命的成果“是一个改进了的世界”。那么,在这个意义上,革命不正是人道主义吗?然而,雨果并未深入下去得出应有的结论。

正是基于这种资产阶级的抽象的人道主义思想,雨果不仅对暴力革命持保留态度,而且对未来理想社会的某些原则提出了不切实际的假设。在雨果的晚年,科学社会主义思想已广为传播,无产阶级已意识到自己的历史使命而登上了政治舞台。雨果却还是停留在资产阶级民主主义的立场,思想上还有着很浓厚的空想社会主义的色彩。一方面,基于“魔鬼并不总是魔鬼,魔鬼身上也有上帝”,“一个枪炮不能征服的魔鬼被摇篮征服了”这样的唯心主义人性论认识,雨果在《莎士比亚论》中认为,基础教育是当务之急的社会福利,“学校在任何时候都是与文明程度成正比例的”,“人们的灵魂在善这个问题上完全听命于它(书籍)”,所以向未来社会的转变可以通过发展教育,提高国民素质并最终借助社会改良实现。在他看来,即使迫不得已进行暴力革命,也只能把革命当作一种短暂的手段,人道主义才是永恒的真理,因为“如果一个人不能宽恕,那么胜利也就不值得争取了”。另一方面,正如他在《悲惨世界》中所表现出的,雨果持有积极的共和主义的未来社会理想,把未来社会的理想模型建立在资产阶级民主制度之上,并以自由、平等、博爱等资产阶级民主理论来建构未来理想社会的广阔画面。以资产阶级的人道主义思想为基础,雨果树立起“恕字是人类语言中最美的一个字”的观点,并且抽象地追求仁慈、宽恕、友爱的理念,因此在其作品中,雨果虽然对资本主义的种种弊病进行了猛烈地抨击,但并未从根本上否定资本主义制度本身。相反,他仍然相信启蒙思想家所描绘的资本主义美好蓝图,认为只要克服当时社会的种种弊病,资本主义民主制度完全可以成为人类理想社会的高级阶段——“文明鼎盛时期”,这恰恰体现出了雨果思想的局限性。因此,我们在认识过程中一定要采取辩证的态度,既肯定其批判的积极意义,又看到其批判的不彻底性。

正如前文所说,人道主义思想贯穿雨果作品的始终,在某些作品中甚至带有人道主义说教色彩,因而对作品的艺术成就有所损害。在其代表作《悲惨世界》中,雨果为了证明仁慈和博爱的力量,不顾人物性格发展的现实规律,强制性地使冉·阿让仅在福来主教的一次感化下,就从一个无恶不作的恶人变成了一个以慈悲为怀、舍己为人的博爱主义者。这显然是作者有意为之,力图以主人公的转变体现其抽象的人道主义哲学观念,因此在一定程度上影响了形象的感染力。同样,对警探沙威形象的最后处理也反映了作者的道德感化思想:沙威原本是统治阶级冷酷、残暴的鹰爪,一直不断地迫害那些贫苦无依、在饥饿线上痛苦挣扎的下层民众,但是在雨果笔下,他最后也表现出了“人性”——面对冉·阿让的仁慈而无法处理自己违反职责的行径,内心矛盾之极,最终投河自杀。这虽然体现了善与恶的对立,但同样是一个不具有说服力的结局。雨果在《悲惨世界》中曾指出,“在精神之眼看来,没有什么地方比人心更令人炫目,也更黑暗。它注视的任何东西,也没有人心那么可怕、复杂、神秘和广袤无边。比海洋更壮阔的景色,这就是天空;比天空更壮伟的景色,这就是人心。”因而在其创作中极其注重心理描写的运用。《九三年》同样存在大量精彩的心理描写,但值得注意的是,在郎德纳克成功逃走而后决定冒着必死的危险只身返回拯救三个孩子这一关键情节中,作者没有给出任何心理描写,而我们也无法理解这种从魔鬼到上帝的突然转变,因为其中缺乏内在的依据。雨果在抽象人性论的基础上虚构了这一情节,宣扬了他所谓的人道主义精神的胜利;同时也通过这一情节引起郭文的沉思,表达了作品主题——革命和人道主义的关系。这种让人物性格遵从作者主观意识,使故事情节简单地迁就主题需要的做法,在艺术创作上是致命的弱点。在这里说得委婉一点,就其艺术性而言,至少也是一处败笔。

总的来说,雨果终究还是一个有着进步理想的政治斗士,他借助自己的人道主义思想表达了对受难者和被压迫者的深切同情,以及对不合理社会制度的猛烈抨击,并且对人类的前进道路进行了不无意义地探索,表现出强烈的人道主义精神。虽然受时代和阶级的局限,他的人道主义思想存在着种种缺陷,但我们应该具体地、历史地做出评价,最终对雨果的人道主义思想有一个较为全面的解读。其中,尤有一个方面需要我们加以特别关注,那就是:雨果所持有的那种资产阶级抽象的、浅薄的人道主义一旦超过某一种程度,就暴露了它的虚伪性和反动性,而我们今天所倡导的真正的人道主义则不具有这种缺陷。

爱华网

爱华网