尝试经典,读了巴金“激流三部曲”中的《家》。

不想再说那些大的感受和赞美,说点切实的体会吧。

起初并不十分看得进去,因为一些用词和语言方式的不同。那些大段的心里描写如此直接的将人物的心里和感受描写出来,让习惯于将要表达的隐藏在故事之中的我有些不适应。然而后来,我就默默的被这些人吸引了,迫不及待想要知道他们后来发生了什么。

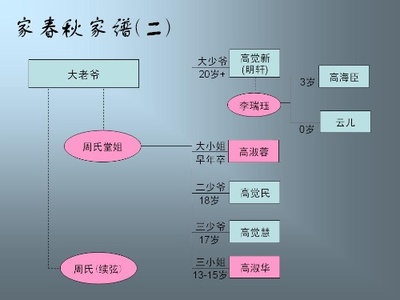

好像一切都在朴素的文字之中静静的进行,有一些暗流在涌动。即便我看得清觉民的反抗觉新的纠结,可是仍然感觉大部分文章都是在深沉的调子下,直到鸣凤的死。其实这样的情节在如今网络文学的关于那个年代的小说里也未必罕见,甚至单看根本就是用俗了的情节,可是读《家》至此我却犹如平静微波的水面被投入了一颗大石,在心中激起了涟漪。

《家》看得很快。最难过的还是瑞珏的死。看着她在房内的呼唤,觉新在门外的挣扎,至死没能相见,我也会为瑞珏心疼惋惜,也会暗恨觉新的懦弱退让。他的这样的性格使他自己一生陷于痛苦万分的境地,又害得两个女子因之受苦。可是,我又没有办法怪他。因为在看着觉新和觉民反复出现的时候,我依稀也看到了自己的影子,那个不甘于此却又束缚不前的自己。

读后记的时候,看到巴金说,《家》里有很多自己和自己身边人的影子,我突然就了解了他为什么那样写觉民,写觉新,写每一个人。

现在,把几版后记放出来。因为下载的电子版,可能和实体有出入。

————————————————————————————————————————————————

后记

《家》是我的第一部长篇小说(在《家》之前发表的《灭亡》只是一个中篇)。它是在一九三一年作为《激流三部曲》之一写成的。所以最初发表的时候用了《激流》的名字。我写这本小说花去的时间并不多。然而要是没有我最初十九年的生活,我也写不出这样的作品。我很早就说过,我不是为了要做作家才写小说:是过去的生活逼着我拿起笔来。《家》里面不一定就有我自己,可是书中那些人物却都是我所爱过的和我所恨过的。许多场面都是我亲眼见过或者亲身经历过的。我写《家》的时候我仿佛在跟一些人一块儿受苦,跟一些人一块儿在魔爪下面挣扎。我陪着那些可爱的年轻的生命欢笑,也陪着他们哀哭。我知道我是在挖开我的回忆的坟墓。那些惨痛的回忆到现在还是异常鲜明。在我还是一个孩子的时候,我就常常被逼着目睹一些可爱的年轻生命横遭摧残,以至于得到悲惨的结局。那个时候我的心因为爱怜而痛苦,但同时它又充满恶毒的诅咒。我有过觉慧在梅的灵前所起的那种感情。我甚至说过觉慧在他哥哥面前所说的话:“让他们来做一次牺牲品吧。”一直到我写了《家》,我的“积愤”,我对于一个不合理制度的“积愤”才有机会吐露出来。所以我在一九三七年写的一篇“代序”里大胆地说:“我要向一个垂死的制度叫出我的‘我控诉’。”

《家》就是在这种心情下面写成的。现在,在二十二年以后,在我所攻击的不合理的制度已经消灭了的今天,我重读这本小说,我还是激动得厉害。这可以说明:书里面我个人的爱憎实在太深了。像这样的作品当然有许多的缺点:不论在当时看,在今天看,缺点都是很多的。不过今天看起来缺点更多而且更明显罢了。它跟我的其他的作品一样,缺少冷静的思考和周密的构思。我写《家》的时候,我说过:“我不是一个说教者,所以我不能够明确地指出一条路来,但是读者自己可以在里面去找它。”事实上我本可以更明确地给年轻的读者指出一条路,我也有责任这样做。然而我当时还年轻,幼稚,而且我太重视个人的爱憎了。

这次人民文学出版社重佣家》的时候,我本想重写这本小说。可是我终于放弃了这个企图。我没法掩饰二十二年前自己的缺点。而且我还想用我以后的精力来写新的东西。《家》已经尽了它的历史的任务了。我索性保留着它的本来的面目。然而我还是把它修改了一遍,不过我改的只是那些用字不妥当的地方,同时我也删去一些累赘的字句。

《家》自然不是成功的作品。但是我请求今天的读者宽容地对待这本二十七岁的年轻人写的小说。我自己很喜欢它,因为它至少告诉我一件事情:青春是美丽的东西。

我始终记住:青春是美丽的东西。而且这一直是我的鼓舞的泉源。

巴金1953年3月4日

附录一 呈献给一个人(初版代序)

大前年冬天我曾经写信告诉你,我打算为你写一部长篇小说,可是我有种种的顾虑。你却写了鼓舞的信来,你希望我早日把它写成,你说你不能忍耐地等着读它。你并且还提到狄更司写《块肉余生述》的事,因为那是你最爱的一部作品。

你的信在我的抽屉里整整放了一年多,我的小说还不曾动笔。我知道你是怎样焦急地在等待着。直到去年四月我答应了时报馆的要求,才下了决心开始写它。我想这一次不会使你久待了。我还打算把报纸为你保留一份集起来寄给你。然而出乎我的意料之外,我的小说星期六开始在报上发表,而报告你的死讯的电报星期日就到了。你连读我的小说的机会也没有!

你的那个结局我也曾料到,但是我万想不到会来得这样快,而且更想不到你果然用毒药结束了你的生命,虽然在八九年前我曾经听见你说过要自杀。

你不过活了三十多岁,你到死还是一个青年,可是你果然有过青春么?你的三十多年的生活,那是一部多么惨痛的历史埃你完全成为不必要的牺牲品而死了。这是你一直到死都不明白的。

你有一个美妙的幻梦,你自己把它打破了;你有一个光荣的前途,你自己把它毁灭了。你在一个短时期内也曾为自己创造了一个新的理想,你又拿“作揖主义”和“无抵抗主义”把自己的头脑麻醉了。你曾经爱过一个少女,而又让父亲用拈阄的办法决定了你的命运,去跟另一个少女结婚;你爱你的妻,却又因为别人的鬼话把你的待产的孕妇送到城外荒凉的地方去。你含着眼泪忍受了一切不义的行为,你从来不曾说过一句反抗的话。你活着完全是为了敷衍别人,任人播弄。自己知道已经逼近深渊了,不去走新的路,却只顾向着深渊走去,终于到了落下去的一天,便不得不拿毒药来做你的唯一的拯救了。你或者是为着顾全绅士的面子死了;或者是不能忍受未来的更痛苦的生活死了:这一层,我虽然熟读了你的遗书,也不明白。然而你终于丧失了绅士的面子,而且把更痛苦的生活留给你所爱的妻和儿女,或者还留给另一个女人(我相信这个女人是一定有的,你曾经向我谈到你对她的灵的爱,然而连这样的爱情也不能够拯救你,可见爱情这东西在生活里究竟占着怎样次要的地位了)。

倘使你能够活起来,读到我的小说,或者看到你死后你所爱的人的遭遇,你也许会觉悟吧,你也许会毅然地去走新的路吧。但是如今太迟了,你的骨头已经腐烂了。

然而因为你做过这一切,因为你是一个懦弱的人,我就憎恨你吗?不,决不。你究竟是我所爱而又爱过我的哥哥,虽然我们这七八年来因为思想上的分歧和别的关系一天一天地离远了。就在这个时候我还是爱你的。可是你想不到这样的爱究竟给了我什么样的影响!它将使许多痛苦的回忆永远刻印在我的脑子里。

我还记得三年前你到上海来看我。你回四川的那一天,我把你送到船上。那样小的房舱,那样热的天气,把我和三个送行者赶上了岸。我们不曾说什么话,因为你早已是泪痕满面了。我跟你握了手说一声“路上保重”,正要走上岸去,你却叫住了我。我问你什么事,你不答话,却走进舱去打开箱子。我以为你一定带了什么东西来要交给某某人,却忘记当面交了,现在要我代你送去。我正在怪你健忘。谁知你却拿出一张唱片给我,一面抽泣地说:“你拿去唱。”我接到手看,原来是GracieFields唱的SonnyBoy。你知道我喜欢听它,所以把唱片送给我。然而我知道你也是同样喜欢听它的。在平日我一定很高兴接受这张唱片,可是这时候,我却不愿意把它从你的手里夺去。然而我又一想,我已经好多次违抗过你的劝告了,这一次在分别的时候不愿意再不听你的话使你更加伤心。接过了唱片,我并不曾说一句话,我那时的心情是不能够用语言来表达的。我坐上了划子,黄浦江上的风浪颠簸着我,我看着外滩一带的灯光,我记起了我是怎样地送别了那一个人,我的心开始痛着,我的不常哭泣的眼睛里流下泪水来。我当时何尝知道这就是我们弟兄的最后一面!如今,唱片在我的书斋里孤寂地躺了三年以后已经成了“一·二八”的侵略战争的牺牲品,那一双曾经摸过它的手也早已变为肥料了。

从你的遗书里我知道你是怎样地不愿意死,你是怎样地踌躇着。你三次写了遗书,你又三次毁了它。你是怎样地留恋着生活,留恋着你所爱的人啊!然而你终于写了第四次的遗书。从这个也可以知道你的最后的一刹那一定是一场怎样可怕的生与死的搏斗。但是你终于死了。

你不愿意死,你留恋生活,甚至在第四次的遗书里,字里行间也处处透露出来生命的呼声,就在那个时候你还不自觉地喊着:“我不愿意死!”但是你毕竟死了,做了一个完全不必要的牺牲品而死了。你已经是过去的人物了。

然而我是不会死的。我要活下去。我要写,我要用我的这管笔写尽我所要写的。这管笔,你大前年在上海时买来送给我的这管自来水笔,我用它写了我的《灭亡》以外的那些小说。它会使我时时刻刻都记着你,而且它会使你复活起来,复活起来看我怎样踏过那一切骸骨前进!

巴金1932年4月

附录二 关于《家》(十版代序)——给我的一个表哥

请原谅我的长期的沉默,我很早就应该给你写这封信的。的确我前年在东京意外地接到你的信时,我就想给你写这样的一封信。一些琐碎的事情缠住我,使我没有机会向你详细解释。我只写了短短的信。它不曾把我的胸怀尽情地对你吐露,使你对我仍有所误解。你在以后的来信里提到我的作品《家》,仍然说“剑云固然不必一定是我,但我说写得有点像我——”一类的话。对这一点我后来也不曾明白答复,就随便支吾过去。我脑子里时常存着这样一个念头:我将来应该找一个机会向你详细剖白;其实不仅向你,而且还向别的许多人,他们对这本小说都多少有过误解。

许多人以为《家》是我的自传,甚至有不少的读者写信来派定我为觉慧。我早说过“这是一个错误”。但这声明是没有用的。在别人看来,我屡次声明倒是“欲盖弥彰”了。你的信便是一个例子。最近我的一个叔父甚至写信来说:“至今尚有人说《家》中不管好坏何独无某,果照此说我实在应该谢谢你笔下超生了……”你看,如今连我的六叔,你的六舅,十一二年前常常和你我在一起聚谈游玩的人也有了这样的误解。现在我才相信你信上提到的亲戚们对我那小说的“非议”是相当普遍的了。

我当时曾经对你说,我不怕一切“亲戚的非议”。现在我的话也不会是两样。一部分亲戚以为我把这本小说当作个人泄愤的工具,这是他们不了解我。其实我是永远不会被他们了解的。我跟他们是两个时代的人。他们更不会了解我的作品,他们的教养和生活经验在他们的眼镜片上涂了一层颜色,他们的眼光透过这颜色来看我的小说,他们只想在那里面找寻他们自己的影子。他们见着一些模糊的影子,也不仔细辨认,就连忙将它们抓住,看作他们自己的肖像。倘使他们在这肖像上发见了一些自己不喜欢的地方(自然这样的地方是很多的),便会勃然作色说我在挖苦他们。只有你,你永远是那么谦逊,你带着绝大的忍耐读完了我这本将近三十万字的小说,你不曾发出一声怨言。甚至当我在小说的末尾准备拿“很重的肺脖来结束剑云的“渺小的生存”时,你也不发出一声抗议。我佩服你的大量,但是当我想到许多年前在一盏清油灯旁边,我跟着你一字一字地读英文小说的光景,我不能不起一种悲痛的心情。你改变得太多了。难道是生活的艰辛把你折磨成了这个样子?那个时候常常是你给我指路,你介绍许多书籍给我,你最初把我的眼睛拨开,使它们看见家庭以外的种种事情。你的家境不大宽裕,你很早就失掉了父亲,母亲的爱抚使你长大成人。我们常常觉得你的生活里充满着寂寞。但是你一个人勇敢地各处往来。你自己决定了每个计划,你自己又一一实行了它。我们看见你怎样跟困难的环境苦斗,而得到了暂时的成功。那个时候我崇拜你,我尊敬你那勇敢而健全的性格,这正是我们的亲戚中间所缺乏的。我感激你,你是对我的智力最初的发展大有帮助的人。在那个时候,我们的亲戚里面,头脑稍微清楚一点的,都很看重你,相信你会有一个光明的前途。然而如今这一切都变成了渺茫的春梦。你有一次写信给我说,倘使不是为了你的母亲和妻儿,你会拿“自杀”来做灵药。我在广州的旅舍里读到这封信,那时我的心情也不好,我只简单地给你写了一封短信,我不知道用了什么样的安慰的话回答你。总之我的话是没有力量的。你后来写信给我,还说你“除了逗弄小孩而外,可以说全无人生乐趣”;又说你“大概注定只好当一具活尸”。我不能够责备你像你自己责备那样。你是没有错的。一个人的肩上挑不起那样沉重的担子,况且还有那重重的命运的打击。(我这里姑且用了“命运”两个字,我所说的命运是“社会的”,不是“自然的”。)你的改变并不是突然的。我亲眼看见那第一下打击怎样落到你的头上,你又怎样苦苦地挣扎。于是第二个打击又接着来了。一次的让步算是开了端,以后便不得不步步退让。虽然在我们的圈子里你还算是一个够倔强的人,但是你终于不得不渐渐地沉落在你所憎厌的环境里面了。我看见,我听说你是怎样地一天一天沉落下去,一重一重的负担压住了你。但你还不时努力往上面浮,你几次要浮起来,又几次被压下去。甚至在今天你也还不平似地说“消极又不愿”的话,从这里也可看出你跟剑云是完全不同的两种人,你们的性格里绝对没有共同点。他是一个柔弱、怯懦的性格。剑云从不反抗,从不抱怨,也从没有想到挣扎。他默默地忍受他所得到的一切。他甚至比觉新还更软弱,还更缺乏果断。其实他可以说是根本就没有计划,没有志愿。他只把对一个少女的爱情看作他生活里的唯一的明灯。然而他连他自己所最宝贵的感情也不敢让那个少女(琴)知道,反而很谦逊地看着另一个男子去取得她的爱情。你不会是这种人。也许在你的生活里是有一个琴存在的。的确,那个时候我有过这样的猜想。倘使这猜想近于事实,那么你竟然也像剑云那样,把这个新生的感情埋葬在自己的心底了。但是你仍然不同,你不是没有勇气,而是没有机会,因为在以后不久你就由“母亲之命媒妁之言”跟另一位小姐结了婚。否则,那个“觉民”并不能够做你的竞争者,而时间一久,你倒有机会向你的琴表白的。现在你的妻子已经去世,你的第一个孩子也成了十四岁的少年,我似乎不应该对你说这种话。但是我一提笔给你写信说到关于《家》的事情,就不能不想到我们在一起所过的那些年代,当时的生活就若隐若现地在我的脑子里浮动了。这回忆很使我痛苦,而且激起了我的愤怒。固然我不能够给你帮一点忙。但是对你这些年来的不幸的遭遇,我却是充满了同情,同时我还要代你叫出一声“不平之鸣”。你不是一个像剑云那样的人,你却得着了剑云有的那样的命运。这是不公平的!我要反抗这不公平的命运!

然而得着这个不公平的命运的,你并不是第一个,也不是最后的一个。做了这个命运的牺牲者的,同时还有无数的人——我们所认识的,和那更多的我们所不认识的。这样地受摧残的尽是些可爱的、有为的、年轻的生命。我爱惜他们,为了他们,我也应当反抗这个不公平的命运!

是的,我要反抗这个命运。我的思想,我的工作都是从这一点出发的。

我写《家》的动机也就在这里。我在一篇小说里曾经写过:“那十几年的生活是一个多么可怕的梦魇!我读着线装书,坐在礼教的监牢里,眼看着许多人在那里面挣扎,受苦,没有青春,没有幸福,永远做不必要的牺牲品,最后终于得着灭亡的命运。还不说我自己所身受到的痛苦!

然而单说愤怒和留恋是不够的。我还要提说一样更重要的东西,那就是信念。自然先有认识而后有信念。旧家庭是渐渐地沉落在灭亡的命运里面了。我看见它一天一天地往崩溃的路上走。这是必然的趋势,是被经济关系和社会环境决定了的。这便是我的信念(这个你一定了解,你自己似乎就有过这样的信念)。它使我更有勇气来宣告一个不合理的制度的死刑。我要向一个垂死的制度叫出我的JaccuseA(我控诉)。我不能忘记甚至在崩溃的途中它还会捕获更多的“食物”:牺牲品。

所以我要写一部《家》来作为一代青年的呼吁。我要为过去那无数的无名的牺牲者“喊冤”!我要从恶魔的爪牙下救出那些失掉了青春的青年。这个工作虽是我所不能胜任的,但是我不愿意逃避我的责任。

写《家》的念头在我的脑子里孕育了三年。后来得到一个机会我便写下了它的头两章,以后又接着写下去。我刚写到“做大哥的人”那一章(第六章),报告我大哥自杀的电报就意外地来了。这对我是一个不小的打击。但因此坚定了我的写作的决心,而且使我感到我应尽的责任。

我当初刚起了写《家》的念头,我曾把小说的结构略略思索了一下。最先浮现在我的脑子里的就是那些我所熟悉的面庞,然后又接连地出现了许多我所不能够忘记的事情,还有那些我在那里消磨了我的童年的地方。我并不要写我的家庭,我并不要把我所认识的人与进我的小说里面。我更不愿意把小说作为报复的武器来攻击私人。我所憎恨的并不是个人,而是制度。这也是你所知道的。然而意外地那些人物,那些地方,那些事情都争先恐后地要在我的笔下出现了。其中最明显的便是我大哥的面庞。这和我的本意相违。我不能不因此而有所踌躇。有一次我在给我大哥的信里顺便提到了这件事,我说,我恐怕会把他写进小说里面(也许是说我要为他写一部小说,现在记不清楚了),我又说到那种种的顾虑和困难。他的回信的内容却出乎我意料之外。他鼓舞我写这部小说,他并且劝我不妨“以我家人物为主人公”。他还说:“实在我家的历史很可以代表一般家族的历史。我自从得到《新青年》等书报读过以后我就想写一部这样的书。但是我写不出来。现在你想写,我简直喜欢得了不得。希望你把它写成吧。……”我知道他的话是从他的深心里吐出来的。我感激他的鼓励。但是我并不想照他的话做去。我不要单给我们的家族写一部特殊的历史。我所要写的应该是一般的封建大家庭的历史。这里面的主人公应该是我们在那些家庭里常常见到的。我要写这种家庭怎样必然地走上崩溃的路,走到它自己亲手掘成的墓穴。我要写包含在那里面的倾轧、斗争和悲剧。我要写一些可爱的年轻的生命怎样在那里面受苦、挣扎而终于不免灭亡。我最后还要写一个旧礼教的叛徒,一个幼稚然而大胆的叛徒。我要把希望寄托在他的身上,要他给我们带进来一点新鲜空气,在那个旧家庭里面我们是闷得透不过气来了。

我终于依照我自己的意思开始写了我的小说。我希望大哥能够读到它,而且把他的意见告诉我。但是我的小说刚在《时报》上发表了一天,那个可怕的电报就来了。我得到电报的晚上,第六章的原稿还不曾送到报馆去。我反复地读着那一章,忽然惊恐地发觉我是把我大哥的面影绘在纸上了。这是我最初的意思,而后来却又极力想避免的。我又仔细地读完了那一章,我没有一点疑惑,我的分析是不错的。在十几页原稿纸上我仿佛看出了他那个不可避免的悲惨的结局。他当时自然不会看见自己怎样一步一步地走近悬崖的边沿。我却看得十分清楚。我本可以拨开他的眼睛,使他能够看见横在面前的深渊。然而我没有做。如今刚有了这个机会,可是他已经突然地落下去了。我待要伸手救他,也来不及了。这是我终生的遗憾。我只有责备我自己。

我一夜都不曾闭眼。经过了一夜的思索,我最后一次决定了《家》的全部结构。我把我大哥作为小说的一个主人公。他是《家》里面两个真实人物中的一个。

然而,甚至这样,我的小说里面的觉新的遭遇也并不是完全真实的。我主要地采取了我大哥的性格。我大哥的性格的确是那样的。

我写觉新、觉民、觉慧三弟兄,代表三种不同的性格,由这不同的性格而得到不同的结局。觉慧的性格也许跟我的差不多,但是我们做的事情不一定相同。这是瞒不过你的。你在觉慧那样的年纪时,你也许比他更勇敢。我三哥从前也比我更敢作敢为,我不能够把他当作觉民。在女人方面我也写了梅、琴、鸣凤,也代表三种不同的性格,也有三个不同的结局。至于琴,你还可以把她看作某某人。但是梅和鸣凤呢,你能够指出她们是谁的化身?自然这样的女子,你我也见过几个。但是在我们家里,你却找不到她们。那么再说剑云,你想我们家里有这样的一个人吗?不要因为找不到那样的人,就拿你自己来充数。你要知道,我所写的人物并不一定是我们家里有的。我们家里没有,不要紧,中国社会里有!

我不是一个冷静的作者。我在生活里有过爱和恨,悲哀和渴望;我在写作的时候也有我的爱和恨,悲哀和渴望的。倘使没有这些我就不会写小说。我并非为了要做作家才拿笔的。这一层你一定比谁都明白。所以我若对你说《家》里面没有我自己的感情,你可以责备我说谎。我最近又翻阅过这本小说,我最近还在修改这本小说。在每一篇页、每一字句上我都看见一对眼睛。这是我自己的眼睛。我的眼睛把那些人物,那些事情,那些地方连接起来成了一本历史。我的眼光笼罩着全书。我监视着每一个人,我不放松任何一件事情。好像连一件细小的事也有我在旁做见证。我仿佛跟着书中每一个人受苦,跟着每一个人在魔爪下面挣扎。我陪着那些年轻的灵魂流过一些眼泪,我也陪着他们发过几声欢笑。我愿意说我是跟我的几个主人公同患难共甘苦的。倘若我因此受到一些严正的批评家的责难,我也只有低头服罪,却不想改过自新。

所以我坦白地说《家》里面没有我自己,但要是有人坚持说《家》里面处处都有我自己,我也无法否认。你知道,事实上,没有我自己,那一本小说就不会存在。换一个人来写,它也会成为另一个面目。我所写的便是我的眼睛所看见的;人物自然也是我自己知道得最清楚的。这样我虽然不把自己放在我的小说里面,而事实上我已经在那里面了。我曾经在一个地方声明过:“我从没有把自己写进我的作品里面,虽然我的作品中也浸透了我自己的血和泪,爱和恨,悲哀和欢乐。”我写《家》的时候也决没有想到用觉慧代表我自己。固然觉慧也做我做过的事情,譬如他在“外专”读书,他交结新朋友,他编辑刊物,他创办阅报处,这些我都做过。他有两个哥哥,我也有两个哥哥(大哥和三哥),而且那两个哥哥的性情也和我两个哥哥的相差不远。他最后也怀着我有过的那种心情离开家庭。但这些并不能作为别人用来反驳我的论据。我自己早就明白地说了:“我偶尔也把个人的经历加进我的小说里,但这也只是为着使小说更近于真实。而且就是在这些地方,我也注意到全书的统一性和性格描写的一致。”我的性格和觉慧的也许十分相像。然而两个人的遭遇却不一定相同。我比他幸福,我可以公开地和一个哥哥同路离开成都。他却不得不独自私逃。我的生活里不曾有过鸣凤,在那些日子里我就没有起过在恋爱中寻求安慰的念头。那时我的雄心比现在有的还大。甚至我孩子时代的幻梦中也没有安定的生活与温暖的家庭。为着别人,我的确祷祝过“有情人终成眷属”;对于自己我只安放了一个艰苦的事业。我这种态度自然是受了别人(还有书本)的影响以后才有的。我现在也不想为它写下什么辩护的话。我不过叙述一件过去的事实。我在《家》里面安插了一个鸣凤,并不是因为我们家里有过一个叫做翠凤的丫头。关于这个女孩子,我什么记忆也没有。我只记得一件事情:我们有一个远房的亲戚要讨她去做姨太太,却被她严辞拒绝。她在我们家里只是一个“寄饭”的婢女,她的叔父苏升又是我家的老仆,所以她还有这样的自由。她后来快乐地嫁了人。她嫁的自然是一个贫家丈夫。然而我们家里的人都称赞她有胆量。撇弃老爷而选劝下人“,在一个丫头,这的确不是一件容易的事情。因此我在小说里写鸣凤因为不愿意到冯家去做姨太太而投湖自尽,我觉得并没有一点夸张。这不是小说作者代鸣凤出主意要她走那条路;是性格,教养,环境逼着她(或者说引诱她)在湖水中找到归宿。

现在我们那所“老宅”已经落进了别人的手里。我离开成都十多年就没有回过家。我不知道那里还留着什么样的景象(听说它已经成了“十家院”)。你从前常常到我们家里来。你知道我们的花园里并没有湖水,连那个小池塘也因为我四岁时候失脚跌入的缘故,被祖父叫人填塞了。代替它的是一些方砖,上面长满了青苔。旁边种着桂树和茶花。秋天,经过一夜的风雨,金沙和银粒似的盛开的桂花铺满了一地。馥郁的甜香随着微风一股一股地扑进我们的书房。窗外便是花园。那个秃头的教书先生像一株枯木似地没有感觉。我们的心却是很年轻的。我们弟兄姊妹读完了“早书”就急急跑进园子里,大家撩起衣襟拾了满衣兜的桂花带回房里去。春天茶花开繁了,整朵地落在地上,我们下午放学出来就去拾它们。柔嫩的花瓣跟着手指头一一地散落了。我们就用这些花瓣在方砖上堆砌了许多“春”字。

这些也已经成了捕捉不回来的飞去的梦景了。你不曾做过这些事情的见证。但是你会从别人的叙述里知道它们。我不想重温旧梦。然而别人忘不了它们。连六叔最近的信里也还有“不知尚能忆否……在小园以茶花片砌‘春’字事耶”的话。过去的印迹怎样鲜明地盖在一些人的心上,这情形只有你可以了解。它们像梦魇一般把一些年轻的灵魂无情地摧残了。我几乎也成了受害者中的一个。然而“幼稚”救了我。在这一点我也许像觉慧,我凭着一个单纯的信仰,踏着大步向一个简单的目标走去:我要做我自己的主人!我偏偏要做别人不许我做的事,有时候我也不免有过分的行动。我在自己办的刊物上面写过几篇文章。那些论据有时自己也弄不十分清楚。记得烂熟的倒是一些口号。有一个时候你还是启发我的导师,你的思想和见解都比我的透彻。但是“不顾忌,不害怕,不妥协”,这九个字在那种环境里却意外地收到了效果,它们帮助我得到了你所不曾得着的东西——解放(其实这只是初步的解放)。觉慧也正是靠了这九个字才能够逃出那个在崩溃中的旧家庭,去找寻自己的新天地;而“作揖主义”和“无抵抗主义”却把年轻有为的觉新活生生地断送了。现在你翻读我的小说,你还不能够看出这个很明显的教训么?那么我们亲戚间的普遍的“非议”是无足怪的了。

你也许会提出梅这个名字来问我。譬如你要我指出那个值得人同情的女子。那么让我坦白地答复一句:我不能够。因为在我们家里并没有这样的一个人。然而我知道你不会相信,或者你自己是相信了,而别的人却不肯轻信我的话。你会指出某一个人,别人又会指出另一个,还有人出来指第三个。你们都有理,或者都没理;都对或者都不对。我把三四个人合在一起拼成了一个钱梅芬。你们从各人的观点看见她一个侧面,便以为见着了熟人。只有我才可以看见她的全个面目。梅穿着“一件玄青缎子的背心”,这也是有原因的。许多年前我还是八九岁的孩子的时候,我第一次看见了一个像梅那样的女子,她穿了“一件玄青缎子的背心”。她是我们的远房亲戚。她死了父亲,境遇又很不好,说是要去“带发修行”。她在我们家里做了几天客人,以后就走了。她的结局怎样我不知道,现在我连她的名字也记不起来,要去探问她的踪迹更是不可能的了。只有那件玄青缎子的背心还深深地印在我的脑子里。

我写梅,我写瑞珏,我写鸣凤、我心里充满着同情和悲愤。我还要说我那时候有着更多的憎恨。后来在《春》里面我写淑英,淑贞,蕙和芸,我也有着这同样的心情。我深自庆幸我把自己的感情放进了我的小说里面,我代那许多做了不必要的牺牲品的女人叫出了一声:“冤枉!”

我的这心情别人或许不能了解,但是你一定明白。我还是一个五六岁的小孩的时候,在我姐姐的房里我找到了一本《烈女传》。是插图本,下栏有图,上栏是字。小孩子最喜欢图画书。我一页一页地翻看着。图画很细致,上面尽是些美丽的古装女子。但是她们总带着忧愁、悲哀的面容。有的用刀砍断自己的手,有的投身在烈火中,有的在汪洋的水上浮沉,有的拿宝剑割自己的头颈。还有一个年轻的女人在高楼上投缳自荆都是些可怕的故事!为什么这些命运专落在女人身上?我不明白!我问姐姐,她们说这是《烈女传》。我依旧不明白。我再三追问。她们的回答是:女人的榜样!我还是不明白。我一有机会便拿了书去求母亲给我讲解。毕竟是母亲知道的事情多。她告诉我:那是一个寡妇,因为一个陌生的男子拉了她的手,她便当着那个人把自己这只手砍下来。这是一个王妃,宫里起了火灾,但是陪伴她的人没有来,她不能够一个人走出宫去,便甘心烧死在宫中。那边是一个孝女,她把自己的身子沉在水里,只为了去找寻父亲的遗体(母亲还告诉我许多许多可怕的事情,我现在已经忘记了)。听母亲的口气她似乎羡慕那些女人的命运。但是我却感到不平地疑惑起来。为什么女人就应该为了那些可笑的封建道德和陈腐观念忍受种种的痛苦,而且甚至牺牲自己的生命?为什么那一本充满血腥味的《烈女传》就应该被看作女人的榜样?我那孩子的心不能够相信书本上的话和母亲的话,虽然后来一些事实证明出来那些话也有“道理”。我始终是一个倔强的孩子。我不能够相信那个充满血腥味的“道理”。纵然我的母亲、父亲、祖父和别的许许多多的人都拥护它,我也要起来反抗。我还记得一个堂妹的不幸的遭遇。她的父母不许她读书,却强迫她缠脚。我常常听见那个八九岁女孩的悲惨的哭声,那时我已经是十几岁的少年,而且已经看见几个比我年长的同辈少女怎样在旧礼教的束缚下憔悴地消磨日子了。

我的悲愤太大了。我不能忍受那些不公道的事情。我常常被逼迫着目睹一些可爱的生命怎样任人摧残以至临到那悲惨的结局。那个时候我的心因爱怜而苦恼,同时又充满了恶毒的诅咒。我有过觉慧在梅的灵前所起的那种感情。我甚至说过觉慧在他哥哥面前说的话:“让他们来做一次牺牲品吧。”

我不忍掘开我的回忆的坟墓,“那里面不知道埋葬了若干令人伤心断肠的痛史!”我的积愤,我对于不合理的制度的积愤直到现在才有机会倾吐出来。我写了《家》,我倘使真把这本小说作为武器,我也是有权利的。

希望的火花有时也微微地照亮了我们家庭里的暗夜。琴出现了。不,这只能说是琴的影子。便是琴,也不能算是健全的女性。何况我们所看见的只是琴的影子。我们自然不能够存着奢望。我知道我们那样的家庭里根本就产生不出一个健全的性格。但是那个人,她本来也可以成为一个张蕴华(琴的全名),她或许还有更大的成就。然而环境薄待了她,使她重落在陈旧的观念里,任她那一点点的锋芒被时间磨洗干净。到后来,一个类似惜春(《红楼梦》里的人物)的那样的结局就像一个狭的笼似地把她永远关在里面了。

如果你愿意说这是罪孽,那么你应该明白这是谁的罪过。什么东西害了你,也就是什么东西害了她。你们两个原都是有着光明的前途的人。

然而我依旧寄了一线的希望在琴的身上。也许真如琴所说,另一个女性许倩如比她“强得多”。但是在《家》里面我们却只看见影子的晃动,她(许倩如)并没有把脸完全露出来。

我只愿琴将来不使我们失望。在《家》中我已经看见希望的火花了。

——难道因为几千年来这条路上就浸饱了女人的血泪,所以现在和将来的女人还要继续在那里断送她们的青春,流尽她们的眼泪,呕尽她们的心血吗?

——难道女人只是男人的玩物吗?

——牺牲,这样的牺牲究竟给谁带来了幸福呢?

琴已经发出这样的疑问了。她不平地叫起来。她的呼声得到了她同代的姊妹们的响应。

关于《家》我已经写了这许多话。这样地反复剖白,也许可以解除你和别的许多人对这部作品的误解。我也不想再说什么了。《家》我已经读过了五遍。这次我重读我五六年前写成的小说,我还有耐心把它从头到尾修改了一次。我简直抑制不住自己的感情,我想笑,我又想哭,我有悲愤,我也有喜悦。但是我现在才知道一件事情:青春毕竟是美丽的东西。

不错,我会牢牢记住:青春是美丽的东西。那么就让它作为我的鼓舞的泉源吧。

巴金1937年2月

附录三 和读者谈《家》

有许多小说家喜欢把要对读者讲的话完全放在作品里面,但也有一些人愿意在作品以外发表意见。我大概属于后者。在我的每一部长篇小说或短篇小说集中都有我自己写的“序”或“跋”。有些偏爱我的读者并不讨厌我的唠叨。有些关心小说中人物的命运的人甚至好心地写信来探询他们的下落。就拿这部我在二十六年前写的《家》来说吧,今天还有读者来信要我介绍他们跟书中人通信,他们要知道书中人能够活到现在,看见新中国的光明才放心。二十六年来读者们常常来信指出书中的觉慧就是作者,我反复解释都没有用,昨天我还接到这样的来信。主要的原因是读者们希望这个人活在他们中间,跟他们同享今天的幸福。

读者的好心使我感动,但也使我痛苦。我并不为觉慧惋惜,我知道有多少“觉慧”活到现在,而且热情地为新中国的社会主义建设事业工作。然而觉新不能见到今天的阳光,不能使他的年轻的生命发出一点点光和热,却是一件使我非常痛心的事。觉新不仅是书中人,他还是一个真实的人,他就是我的大哥。二十六年前我在上海写《家》,刚写到第六章,报告他自杀的电报就来了。你可以想象到我是怀着怎样的心情写完这本小说的。

我很早就声明过,我不是一个冷静的作者,我不是为了要做作家才写小说,是过去的生活逼着我拿起笔来。我也说过:“书中人物都是我所爱过和我所恨过的。许多场面都是我亲眼见过或者亲身经历过的。”的确,我写《家》的时候,我仿佛在跟一些人一同受苦,一同在魔爪下面挣扎。我陪着那些可爱的年轻生命欢笑,也陪着他们哀哭。我一个字一个字地写下去,我好像在挖开我的记忆的坟墓,我又看见了过去使我的心灵激动的一切。在我还是一个孩子的时候,我就常常目睹一些可爱的年轻生命横遭摧残,以至于得到悲惨的结局。那个时候我的心由于爱怜而痛苦,但同时它又充满憎恨和诅咒。我有过觉慧在他的死去的表姐(梅)的灵前所起的那种感情,我甚至说过觉慧在他哥哥面前所说的话:“让他们来做一次牺牲品吧。”一直到我在一九三一年年底写完了《家》,我对于不合理的封建大家庭制度的愤恨才有机会倾吐出来。所以我在一九三七年写的一篇《代序》中大胆地说:“我要向这个垂死的制度叫出我的JaccuseA《我控诉》。”我还说,封建大家庭制度必然崩溃的这个信念鼓舞我写出这部封建大家庭的历史,写出这个正在崩溃中的地主阶级的封建大家庭的悲欢离合的故事。我把这个故事叫做《激流三部曲》,《家》之后还有两个续篇:《春》和《秋》。

我可以说,我熟悉我所描写的人物和生活,因为我在那样的家庭里度过了我最初的十九年的岁月,那些人都是我当时朝夕相见的,也是我所爱过和我所恨过的。然而我并不是写我自己家庭的历史,我写了一般的官僚地主家庭的历史。川西盆地的成都当时正是这种家庭聚集的城市。在这种家庭中长一辈是前清的官员,下一辈靠父亲或祖父的财产过奢侈、闲懒的生活,年轻的一代却想冲出这种“象牙的监牢”。在大小军阀割据地方、小规模战争时起时停的局面下,长一辈的人希望清朝复辟;下一辈不是“关起门做皇帝”,就是吃喝嫖赌,无所不为;年轻的一代却立誓要用自己的双手来建造新的生活,他们甚至有“为祖先赎罪”的想法。今天长一辈的已经死了;下一辈的连维持自己生活的能力也没有;年轻的一代中有的为中国革命流尽了自己的鲜血,有的作了建设新中国的工作者。然而在一九二○年到一九二一年(这就是《家》的年代),虽然五四运动已经发生了,爱国热潮使多数中国青年的血沸腾,可是在高家仍然是祖父统治整个家庭的时代。高老太爷就是封建统治的君主。他还有整个旧礼教作他的统治的理论根据。他是我的祖父,也是我的一些亲戚的家庭中的祖父。经济权捏在他的手里,他每年收入那么多的田租,可以养活整整一大家人,所以一大家人都得听他的话。处理年轻人生死的大权也捏在他的手里。他认为钱可以解决一切问题,他想不到年轻人会有灵魂。他靠田租吃饭,却连农民怎样生活也弄不清楚。甚至在军阀横征暴敛一年征几年粮税的时候,他的收入还可以使整个家过得富裕、舒服。他相信这个家是万世不败的。他以为他的儿子们会学他的榜样,他的孙子们会走他的道路。他并不知道他的钱只会促使儿子们灵魂的堕落,他的专制只会把孙子们逼上革命的路。他更不知道是他自己亲手在给这个家庭挖坟。他创造了这份家业,他又来毁坏这个家业。他至多也就只做到四世同堂的好梦(有一些大家庭也许维持到五代)。不单是我的祖父,高老太爷们全走着这样的路。他们想看到和睦的家庭,可是和平的表面下掩盖着多少倾轧、斗争和悲剧。有多少年轻的生命在那里受苦、挣扎而终于不免灭亡。但是幼稚而大胆的叛逆毕竟冲出去了,他们找到了新的天地,同时给快要闷死人的旧家庭带来一点新鲜的空气。

我的祖父虽然顽固,但并非不聪明,他死前已经感到幻灭,他是怀着寂寞、空虚之感死去的。我的二叔以正人君子的姿态把祖父留下的家业勉强维持了几年,终于带着无可奈何的凄凉感觉离开了世界。以后房子卖掉了,人也散了,死的死,走的走。一九四一年我回到成都的时候,我的五叔以一个“小偷”的身份又穷又病地死在监牢里面。他花光了从祖父那里得到的一切,花光了他的妻子给他带来的一切以后,没有脸再见他的妻儿,就做了一个无家可归的流浪人。这个人的另一面我在小说中没有写到:他面貌清秀,能诗能文,换一个时代他也许会显出他的才华。可是封建旧家庭的环境戕害了他的生机,他只能做损人害己的事情。为着他,我后来又写过一本题作《憩园》的中篇小说。

我在前面说过,觉新是我的大哥。他是我一生爱得最多的人。我常常这样想:要是我早把《家》写出来,他也许会看见了横在他面前的深渊,那么他可能不会落到那里面去。然而太迟了。我的小说刚刚开始在上海的《时报》上连载,他就在成都服毒自杀了。十四年以后我的另一个哥哥在上海病故。我们三弟兄跟觉新、觉民、觉慧一样,有三个不同的性格,因此也有三种不同的结局。我说过好几次,过去十几年的生活像梦魇一般压在我的心上。这梦魇无情地摧毁了许多同辈的年轻人的灵魂。我几乎也成了受害者中的一个。然而“幼稚”和“大胆”救了我。在这一点我也许像觉慧。我凭着一个单纯的信仰,踏着大步向一个目标走去:我要做我自己的主人;我偏要做别人不许我做的事。我在自己办的刊物上发表过几篇内容浅薄而且有抄袭嫌疑的文章。我不能说已经有了成熟的思想。但是我牢牢记住丹东的话:“大胆,大胆,永远大胆!”这三个大胆在那种环境里意外地收到了效果,帮助我得到了初步的解放。觉慧也正是靠着他的“大胆”才能够逃出那个正在崩溃的家庭,找寻自己的新天地;而“作揖主义”和“无抵抗主义”却把觉新活生生地断送了。

有些读者关心小说中的几个女主人公:瑞珏、梅、鸣凤、琴,希望多知道一点关于她们的事情。她们四个人代表着四种不同的性格,也有两种不同的结局。瑞珏的性格跟我嫂嫂的不同,虽然我祖父死后我嫂嫂被逼着搬到城外茅舍里去生产,可是她并未像瑞珏那样悲惨地死在那里。我也有过一个像梅那样年纪的表姐,她当初跟我大哥感情好。她常常到我们家来玩,我们这一辈人不论男女都喜欢她。我们都盼望她能够成为我们的嫂嫂,后来听说姑母不愿意“亲上加亲”(她自己已经受够亲上加亲的痛苦了,我的三婶是我姑母夫家的小姐),因此这一对有情人不能成为眷属。四五年后我的表姐做了富家的填房少奶奶。以后的十几年内她生了一大群儿女,一九四二年我在成都重见她的时候,她已经成了一个爱钱如命的可笑的胖女人。我们家里有过一个叫做翠凤的丫头,关于她我什么记忆也没有了,我只记得一件事情:我们有一个远房的亲戚托人来说话,要讨她做姨太太,她的叔父征求她本人的意见,她坚决地拒绝。虽然她并没有爱上哪一位少爷,她倒宁愿后来嫁一个贫家丈夫。她的性格跟鸣凤的不同,而且她是一个“寄饭”的丫头。所谓“奇饭”,就是用劳动换来她的饮食和居祝她仍然有权做自己的主人。她的叔父是我们家的老听差。他并不虐待她。所以她比鸣凤幸运,用不着在湖水里去找归宿。

我写梅,写瑞珏,写鸣凤,我心里充满了同情和悲愤。我庆幸我把自己的感情放进了我的小说。我代那许多做了不必要的牺牲品的年轻女人叫出了一声:“冤枉!”

的确我的悲愤太大了。我记得我还是五六岁的小孩的时候,我在姐姐的房里找到了一本《烈女传》的插图本。下栏是图,上栏是字。我做小孩子的时候,在家里很少见到图画书。所以我把这本已经翻旧了的线装书当作宝贝。我一页一页地翻看。尽是些美丽的古装女人。有的用刀砍断自己的手,有的在烈火中烧死,有的在水上飘浮,有的拿剪刀刺自己的咽喉。还有一个年轻女人在高楼上投缳自荆都是些可怕的故事!为什么这样的命运专落在女人的身上?我不明白!我问我那两个姐姐,她们说这是《烈女传》。年轻姑娘都要念这样的书。我还是不明白。我问母亲。她说这是历代的节烈的妇女。我求她给我讲解。她告诉我:那是一个寡妇,因为一个陌生的男子拉了她的手,她便当着那个人的面砍下自己的手来;这是一个王妃,宫里发生火灾,但是陪伴她的人没有来,她不能一个人走出宫去抛头露面,便甘心烧死在宫中。为什么女人,特别是年轻的女人,就应该为那些可笑的陈旧观念,为那种人造的礼教忍受种种痛苦,甚至牺牲自己的生命?为什么那本充满血腥味的《烈女传》就应当被看作女人学习的榜样?连母亲也不能说得使我心服。我不相信那个充满血腥味的可怕的“道理”。即使别人拥护它,我也要反对。不久这种“道理”就被一九一一年的革命打垮了,《烈女传》被我翻破以后,甚至在我们家里也难找出第二本来。但是我们家里仍然充满着那种带血腥味的空气。我有个表姐在民国初年还有过抱牌位成亲的“壮举”。不用说,她念《烈女传》入了迷,甘愿为她从未见过一面的亡故的未婚夫守节,还梦想有人为她立一座贞节牌坊。甚至在五四运动之后,北京大学已经开始招收女生了,三个剪了辫子的女学生在成都却站不住脚,只得逃往上海或北京。更不用说,我的姐姐妹妹们享受不到人的权利了。一九二三年我的第三个姐姐,还被人用花轿抬到一个陌生的人家,做填房妻子,忍受公婆的折磨,一年以后就寂寞地死在医院里。她的结局跟《春》里面蕙的结局一样。《春》里面觉新报告蕙的死讯的长信,就是根据我大哥写给我的信改写的。据说我那个最小的叔父(我的小说里没有他)当时还打算送一副挽联去:“临死无言,在生可想。”她的丈夫把她的灵柩抛在尼姑庵里,自己忙着张灯结彩做第三次的新郎,后来还是我的大哥花钱埋葬了她。

我真不忍挖开我的回忆的坟墓。那里面不知道埋葬了多少令人伤心断肠的痛史。

然而在我们家庭的暗夜中,琴出现了。这是我的一个堂姐的影子,我另外还把当时我见过的少数新女性的血液注射在她的身上。在我离家的前两三年中,她很有可能做一个像琴那样的女人。她热心地读了不少传播新思想的书刊,我的三哥每天晚上都要跟她在一起坐上两个钟头读书、谈话。可是后来她的母亲跟我的继母闹翻了,不久她又跟她母亲搬出公馆去了。虽然同住在一条街上,可是我们始终没有机会相见。三哥还跟她通过好多封信。我们弟兄离开成都的那天早晨到她家里去过一次,总算见到了她一面。这就是我在小说的最后写的那个场面。可是环境薄待了这个可爱的少女。没有人帮忙她像淑英那样地逃出囚笼。她被父母用感情做铁栏关在古庙似的家里,连一个陌生的男人也没法看见。有人说她母亲死后,父亲舍不得花一笔嫁女费,故意让她守在家里,不给她找一位夫婿。我一九四二年回成都见到了她,她已经成了一个“弱骨支离”的“老太婆”了。其实她只比我大一岁。我在小说里借用了她后来写的两句诗,那是由梅讲出来的:“往事依稀浑似梦,都随风雨到心头。”她那一点点锋铓终于被“家庭牢狱生活”磨洗干净了。她成了一个性情乖僻的老处女,到死都没法走出家门。连一个同情她的人也没有。只剩下从父亲遗产中分到的三四十亩田,留给她的两个兄弟。

我用这么多的话谈起我二十七岁时写的这本小说,这样地反复解释也许可以帮助今天的读者了解作者当时的心情。我最近重读了《家》,我仍然很激动。我自己喜欢这本小说,因为它至少告诉我一件事情:青春是美丽的东西。

我始终记住:青春是美丽的东西。而且它一直是我的鼓舞的泉源。

巴金1957年6月

一九七七年再版后记

《家》是我四十六年前的作品。四十六年来我写过好几篇序、跋和短文,谈我自己在不同时期对这部作品的看法,大都是谈创作的经过和作者当时的思想感情,很少谈到小说的缺点和它的消极作用。

我在旧中国半封建半殖民地的社会里写作了二十年,写了几百万字的作品,其中有不少坏的和比较坏的。即使是我的最好的作品,也不过是像个并不高明的医生开的诊断书那样,看到了旧社会的一些毛病,却开不出治病的药方。三四十年前读者就给我写信,要求指明出路,可是我始终在作品里呼号,呻吟,让小说中的人物绝望地死去,让寒冷的长夜笼罩在读者的心上。我不止一次地听人谈起,他们最初喜欢我的作品,可是不久他们要移步向前,在我的小说里却找不到他们要求的东西,他们只好丢开它们朝前走了。那是在过去发生的事情。至于今天,那更明显,我的作品已经完成了它们的历史任务,让读者忘记它们,可能更好一些。

人民文学出版社这次重佣家》,向我征求意见,我表示同意,因为我这样想:让《家》和读者再次见面,也许可以帮助人了解封建社会的一些情况。在我的作品中,《家》是一部写实的小说,书中那些人物都是我爱过或者恨过的,书中有些场面还是我亲眼见过或者亲身经历过的。没有我最初十九年的生活,我就写不出这本小说。我说过:“我不是为了做作家才写小说,是过去的生活逼着我拿起笔来。”我写《家》就像在挖开回忆的坟墓。在我还是孩子的时候,我就常常被迫目睹一些可爱的年轻生命横遭摧残,得到悲惨的结局。我写小说的时候仿佛在同这些年轻人一起受苦,一起在魔爪下面挣扎。小说里面我个人的爱憎实在太深了。像这样的小说当然有这样或者那样的缺点。我承认:我反封建反得不彻底,我没有抓住要害的问题,我没有揭露地主阶级对农民的残酷剥削,我对自己批判的人物给了过多的同情,有时我因为个人的感情改变了生活的真实……等等、等等。今天的读者对我在一九三一年发表的这本小说会作出自己的判断,不用我在这里罗嗦了。《家》这次重版,除了少数几个错字外,我并未作新的改动。

巴金1977年8月9日

爱华网

爱华网