《忠魂曲》的巨大紫红色砂岩雕塑。

我在《忠魂曲》雕塑前留影。

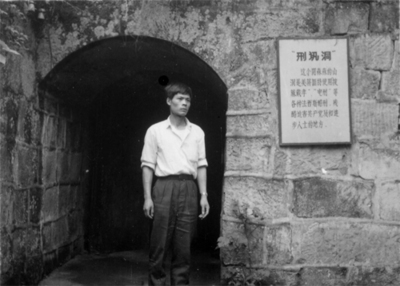

我在息烽集中营旧址大门前留影。 我在监牢值班室里留影。

我在猫洞前的抗争雕塑前留影。

我在吉普车和摩托车旁留影。

如今,息烽集中营旧址已经成为人们接受爱国主义教育的一个理想基地。

我在息烽集中营革命历史纪念馆前留影。 息烽集中营里的会议室。

息烽集中营里的猫洞。 息烽集中营里的猫洞。

猫洞前的抗争雕塑。

息烽集中营里的了望哨。

“国民政府军事委员会息烽行辕”大门后的吉普车和摩托车以及“抬起头来”横标。

息烽集中营监牢一角。

息烽集中营监牢一角。

息烽集中营监牢一角。

息烽集中营监牢一角。

息烽集中营监牢一角。

监牢里锈迹斑斑的镣铐和横七竖八的刑具。

烽火不息可燎原

——贵州省息烽集中营旧址参观记

□梁智华

“为关‘要犯’筑牢门,‘党国’荒唐信鬼神。菩萨心肠遭霹雳,仁和斋号显忠诚。息烽岂灭燎原火?锁链弥坚革命人。多少春风秋雨后,漫山苍翠伴英魂!”2011年“五·一”前夕,我们踏着沉重的脚步游览了贵州省的息烽集中营旧址后,记者的大脑里马上浮现出了这首题为《参观息烽集中营旧址有感》的七言诗。

息峰集中营旧址位于贵州省息峰县朗乡,占地八十余亩,是抗日时期国民党军坚持“消极抗日、积极反共”的反动政策而设立的一所秘密监狱,前身是国民党政府的“南京军人监狱”。从1938年11月建立至1946年7月撤消,先后关押共产党人、国民党当中的进步将领和社会各界进步人士1220多人,包括杨虎城将军一家、车耀先、罗世文、许云轩、张露萍和人口学家马寅初,以及人们耳熟能详的“疯老头”华子良、“小萝卜头”宋振中等。其中,在这里有600余人惨遭屠杀,下落不明者400多人,最终只有140余人得以释放。

未来息烽集中营旧址之前,记者虽然已经在许多的影视作品中看到过很多国民党监狱和集中营的场景,但在走进这一旧址的那一刻,记者的心灵还是感到了前所未有的震撼。

旧址入口处,一尊名为《忠魂曲》的巨大紫红色砂岩雕塑耸立在眼前。雕塑上,一群革命者立在中央,有的神情凝重,深情地看着倒在自己坏中的战友;有的目光坚毅,怒视着敌人,用血管爆起的双臂一把将身上束缚的铁链扯断;还有的虽然被反帮着双手,但嘴角仍流露出微笑,向远方眺望的双眼里闪烁着烈士对光明与自由的渴望,一幅视死如归的慷慨气概。远望雕塑,让人热血沸腾,不禁联想起半个多世纪以前发生在这里的一幕幕悲惨而壮烈的斗争场景。

在集中营的正大门上方,“国民政府军事委员会息烽行辕”几个蓝底白字至今依然清晰可见。一踏进大门,就看见“抬起头来”四个大字,这是国民党军统用的攻心术之一,意思是说“你要抬起头来睁大眼睛看清楚这是到了什么地方,不要再执迷不悟了”。原来,解放前全国规模最大的集中营有三所,是望龙门、白公馆、息烽集中营。残忍的国民党军统把共产党人、进步人士坐牢还美其名曰的称为上小学、中学、大学、留学。按照他们军统内部的术语,把望龙门集中营称为“小学”,把重庆白公馆称为“中学”,把息烽集中营称为“大学”,把从其它监狱转来的称为“升大学”,留学则是处死的代名词。

走进集中营旧址后,但见小路两旁都是一派绿树掩映、鸟语花香的景象,仿佛是一座大宅的后花园,让人丝毫想象不出这里竟然一座监狱。导游员告诉我们,当年这里曾是一座令人毛骨怵然的人间地狱:哨岗密布,电网高墙,戒备森严,后山制高点上都建有一圈的碉堡,进了这里就是插翅难飞。据说八年间无一人越狱成功,因为这里最多时关押共产党人420人,而驻守监狱的国民党就达到了440人,看守和坐牢的比例达到了1:1,还有当时息烽县城只有2000多老百姓,但驻守县城的国民党部队就有1.5万人。

最让人感到讽刺的是,国民党特务竟然是以“忠、孝、仁、爱、信、义、和、平”等字来命名集中营里的各间监牢。在集中营里,采取的是中国封建社会流传下来的全封闭式监狱管理办法,一排排牢房不见天日,囚犯一天24小时关在牲口棚般的牢房,吃喝拉撒都在里面,二三十人挤在10多平方米的大通铺上,每人仅有一尺三寸宽的地方睡觉,生存条件十分恶劣。牢房里十分拥挤,如果人死了都倒不下去,只有等到每天二十分钟的放风时间活人走出监狱晒太阳时死人才会倒下去被人发现。这么惨无人道却被配以忠孝仁义和平等美妙的名称,真是荒天下之大谬!

在参观中,导游员给我们讲解的一个故事,深深地打动了我的心:《红岩》中许云峰的原型许云轩在息峰集中营囚禁时,看守让他在大树上刻下“先忧后乐,忠党爱国”的标语,他认为“先忧后乐”可理解为共产党人应有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的牺牲精神,于是他在树干上刻下了“先忧后乐”四个字,然后故意蹬翻梯子将自己胳膊摔断而拒绝刻“忠党爱国”四个字。在那种白色恐怖之下,以他为代表的革命先烈们仍然不屈不挠用特殊的方式同敌人斗争着,革命之火在这座人间魔窟里始终燃烧不息,这里成为他们奋起反抗,追求理想、坚持真理的一个特殊战场,他们为革命出生入死,有着无私的大无畏革命精神,有着对祖国对人民强烈的责任心和使命感,他们用生命和血肉之躯谱写了中国现代最悲壮激越的诗篇,树立了光彩照人的丰碑。

导游员还告诉我们,这座监狱还关押过“小萝卜头”的原型宋振中。宋振中入狱时只有八个月大。他的父亲宋绮云系中共地下党员,是杨虎城将军的秘书,曾任少将参议,一九四一年冬被捕后被关押进息烽集中营;宋振中的母亲徐林侠也是中共地下党员,在宋绮云被捕不久也被诱捕关押进息烽集中营。宋振中是随母亲一同入监的,一个八个月大的幼儿就这样成了息烽集中营的在册“囚犯”。息烽集中营关闭时,“小萝卜头”随父母转押至重庆,后同他父母一起被刀杀于重庆歌乐山“戴公祠”警卫室,牺牲时年仅十岁。一同被杀害的还有杨虎城将军一家,包括杨虎城将军夫人、中共地下党员谢葆真,和其十二岁的幼子杨拯中、六岁的幼女杨拯贵。“小萝卜头”宋振中在息烽集中营长到上学年龄后,就成了狱中秘密党支部的小小交通员,他利用自己年幼不易被关注,也凭着自己的机智灵活,为党做了许多工作,他牺牲后被追认为“烈士”。导游员一边给我们介绍着“小萝卜头”的事迹,一边流下了两行热泪,声音都有些哽咽了。而我们呢,一边听着导游员的介绍,一边望着“小萝卜头”那充满稚气的遗像,也都是眼圈发红,内心里对这位中华民族历史上最年轻的烈士生出了无限的敬意。

进入集中营监房院内,首先映入我们眼帘的是一个特制的木笼子。据说,这是给予病重“犯人”的一种特殊照顾,就是把他们从牢房拖出去关在院子的木笼里晒太阳。因为长期关在黑牢,猛见阳光就会昏倒,但木笼和人身体一样大小,人昏了也倒不下去,死了都无人知晓。

更加惨无人道的地方,要数集中营里的猫洞。这是一个凹下地面的天然溶洞,我们在洞外往里看,阴暗潮湿的洞穴,锈迹斑斑的镣铐,横七竖八的刑具应有尽有,令人毛骨悚然。导游员告诉我们,这个猫洞是特务专门刑讯“犯人”的地方,在这里被酷刑致死者不计其数。在息烽集中营关闭时,特务们专门用十多台卡车连续两周运来粘土把洞封死。解放初期和六十年代当地政府曾两次组织挖掘,挖到的都是被害者的遗骨,许多骨头上还带着镣铐。在介绍集中营的酷刑时,导游员说,关进木笼子夏天暴晒、冬天暴吹,送进狗洞似的感化室承受黑暗和曲压等手段已是最文明的手段了,诸如冰水浸泡、灌辣椒水、点天灯、坐老虎凳、电刑、鞭刑等残忍刑罚在这里应有尽有。除此之外,息烽集中营还有一道特别发明,叫“披麻戴孝”。这种刑罚就是将“犯人”脱光吊起,先用铁丝抽打“犯人”的皮肉,待皮开肉绽时,再撒上盐、辣椒粉等刺激性物品加以折磨,然后在“犯人”血肉模糊的身上缠上纱布,等纱布与血肉粘紧结合在一起了,再慢慢将纱布一条条扯下,每扯下一条纱布就要带下一块血肉,叫“犯人”痛不欲生又求死不得,即使真要“犯人”死也要这样折磨数天甚至数十天,这种折磨之残忍,闻所未闻。对于“留学”人员,特务们也有特别手段,对要立即处死的人,他们通常不让“犯人”知道自己将被处死,而是以上山劳动、释放、提审等名义将“犯人”骗到他们事先选定的地点,然后趁其不备从后面开枪将其杀害。特务杀人有“快扳”和“慢板”之分。“快扳”即一枪毙命。“慢扳”则是先射其一只脚,使之不能逃跑,隔一段时间再射击另一只脚,再隔一段时间又射击手臂或其他不致命的部位,特务每射击一次都要停下来看着被害者痛苦不堪的样子取乐,直到取乐够了才枪击其心脏,其残忍之极,已无人性可言。

走出集中营回头看,“青山葱葱,绿水泱泱”,我们不禁感慨万千!同样也无法把刚才所听、所见之事与这些秀丽景色放在一起。我们失去了来时的兴奋或期盼,大家的心情都是同样的沉重,感觉十分难受。我们除了对国民党反动派残酷杀害共产党人和进步人士的罪行感到愤慨外,更多的是对为中国人民解放事业抛头颅洒热血的先烈们致以崇高的敬意。虽然身边只有轻轻的风声和鸟鸣,但置身此地,我们仿佛又听见了刽子手们不断抽打的皮鞭声,听见了那沉重的脚镣声,还有革命者们发出的怒吼……

当年,蒋介石把集中营的营址选在了息烽,为的就是取“熄灭革命烽火”之意。然而,革命的烽火是永远无法熄灭的,经过无数革命先烈前赴后继的牺牲与奋斗,共产主义的火焰最终还是燃遍了整个中国。正是:“不灭的火焰,永远的息烽;血色的记忆,壮丽的人生!”

想到这里,记者情不自禁地就回想到刚才在展览馆里看到的曾在这座监狱里坚贞不屈而英勇献身的女共产党员张露萍烈士留下的那首遗诗:“前程似天上的云霞/人生是海里的浪花/卿:莫愁徊/趁这黄金的时代/努力着你的前途/发出青春的灿烂光华”。是啊,我们如今正站在历史的十字路口,虽然我们已经建立起了人民的政权,虽然已经取得了建设有中国特色社会主义的伟大成就,但还有更为艰巨的任务等着我们去完成,还有更为艰巨的目标等着我们去实现,烈士们当年至死仍坚定着的信仰,不正是我们今天需要继续为之奋斗的目标吗?

息烽集中营监牢一角。

游人参观猫洞。

猫洞现在已经被一把大锁锁住了。

如今,集中营旧址里到处都是一派绿树掩映、鸟语花香的景象,仿佛是一座大宅的后花园,让人丝毫想象不出这里竟然一座监狱。

《忠魂曲》的巨大紫红色砂岩雕塑。

“国民政府军事委员会息烽行辕”大门。

猫洞前的抗争雕塑。

猫洞一角。

息烽集中营旧址。

烽火不息可燎原——贵州省息烽集中营旧址参观记 息烽集中营猫洞的酷刑

更多阅读

《一棵开花的树》天天向上汪涵朗诵版可下载 _傲玉凌霄 一棵开花的树 朗诵mp3

观天天向上,又听到了久违了的席慕容那《一棵开花的树》,还是那样的情真意切,还是那样的震撼人心。汪涵也很好的诠释了专业播音的水准,将这首佳作演绎的声情并茂,催人泪下~特此转录mp3,缅怀那美好的青春时光,以及那美好时光里的美好爱情、

乌云乌云快走开你可知道我不常带把伞 吃雨伞的乌云怪

欢闹之后,大笑之后,突然静下来,就会觉得分外难受。最近可能真的是过得太混乱了吧。想想两年以前,我或许还在和史芸一起看《失恋33天》,一年以前,我或许还在忙辩论的事,但现在的我,到底在做什么?看到微博上有一条的内容是:你又不学习,又不恋爱,

以后再也不买便宜货了~大家网购可要把眼睛擦亮啊~在淘宝买的波比 诱拐什么的再也不干了

老婆要买波比布朗的眼线膏,我嫌贵就在淘宝帮她看的,结果发现有一家秒杀才143,老婆说肯定是假的,在网上单买一瓶都得180多,怎么可能两瓶才143,我也是很好奇,看了一下评价全是好评~所以和商家聊了一下,商家说是搞活动~具体聊天记录如下:木木(2

息烽集中营——革命的烽火不息 息烽集中营猫洞的故事

息烽集中营——革命的烽火不息息烽集中营是中国第二次国内战争时期国民党政权关押中共党人和爱国进步人士的最大秘密监狱。1997年5月,在当年息烽集中营原址的附近,建成并开放了一座“息烽集中营革命历史纪念馆”,馆内大堂的一面墙壁上

《烽火不息》观后感 电视剧烽火不息

今天把电视连续剧《烽火不息》看完了,这是一部取材于抗日战争时期,国民党在贵州省息烽县设置的一座专门关押共产党人、爱国将领和进步人士的秘密集中营的真实故事,故事反映了在息烽集中营关押的革命先驱在狱中和国民党反动派进行不屈

爱华网

爱华网