2010年7月1日执政党生日这天,《南方周末》在B10时局版上刊登了一篇与执政很有点关系的文章,题目是:“‘领导批示’:微妙技巧与传阅逻辑”。领导批示有什么微妙之处呢?比如领导仅仅签署一个“阅”字,基本就是表明自己知晓了;而批示中指定某部门负责,则关切程度有所提高;如果直接指名要“某某同志”等分管领导关注办理,那么重视程度就已经颇为严重。被指名的分管官员在阅后一定会“进一步批示”,并要求下属高度重视。对于各级秘书而言,最重要的就是通过此类细微差别,领会批示件的真实意图。比如,在一份“请示”上,批示“同意”和“拟同意”之间的差别巨大——“拟同意”是近10来年才开始流行,并逐步取代“基本同意”的“流行”批语,最常见于各类政府开销报价请示,公务员晋升录用等敏感话题。对于“拟同意”这种批示,负责文件传达和落实的办公室主任,往往会和领导秘书密切沟通:是对此文件请示内容已经满意,仅仅表示谦虚?还是确实另有所想但不便表态?或者对事情敏感性有所警惕,以“拟”字表达自己谨慎的态度?

也许,如《南方周末》所说“拟同意”是近10年来才开始在中低级领导中开始流行的,但是这种批示在高级领导干部中却早在建国之初就见诸文件之上了。1952年1月8日,海军司令员萧劲光向中央军委上报了《一九五二年海军空军建设问题》的请示报告,这是海军首次正式报请组建航空兵飞行部队。周恩来于8月24日批示:“拟同意海军所提出的海军的空军建设方针。”毛泽东当天批示“同意,照周批办”。在周恩来所批示的文件中“拟同意”这三个字出现的频率很高。1954年12月11日,外交部对递交国书的礼宾程式提出了修改方案(将大使的颂词和主席的答词改为事先互相交换,不在递交国书时念;取消军乐队和仪仗队)报周恩来:“拟同意此项改革方法,请主席批示。”当天,毛主席批示:“照办。”此后的呈递国书仪式就按简化了的程序办了。前些年解密的1963年3月22日《中国外交部关于释放印(度战)俘的声明、照会和通知有关国家的请示》。外交部的请示内容是4月1日下午,准备广播我国防部发言人关于释放全部印度战俘的声明,4月2日见报。文件的签发者为当时的外交部副部长姬鹏飞。抬头第一句话是“报总理审批(总政治部肖华副主任已会签)”,而周恩来则用毛笔批示道:“拟同意。文件略有修改,即送主席、刘、邓、彭、陈、罗核阅。(阅毕)退外交部办。(签字)周恩来(1963年)3月22日。”毛泽东、刘少奇、邓小平、彭真、陈毅、罗瑞卿都在这份文件上画圈表示同意(后来这份文件推迟一天改在4月2日发表,因为周恩来在3月25日突然想到4月1日是愚人节)。1970年4月24日,周恩来书面报告毛泽东:我国以三级火箭试放第一颗卫星各项准备工作,现“拟同意於今夜发射,请主席批示”。毛泽东批示:“照办”。当晚,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功。

一生谨慎的周恩来直到晚年,依然常常用“拟同意”来表达自己的意见。因为“拟同意”其实就是拟个建议供最高领导人来做决策。既然是草拟建议,就有被最高领袖否定的时候。1970年4月,正在日本参加第31届世界乒乓球锦标赛的美国队要求访华。此事非同小可,中国领队当即向国内请示。中国乒乓球队的请示电报送到了国家体委,国家体委立即和外交部磋商。两部委联合呈报给中央的请示报告上是提出不邀请美国乒乓球队来访,4月6日,周恩来在报告上写了“拟同意”三个字后呈毛泽东指示。毛泽东一开始在自己的名字上也画了圈,要他身边的工作人员吴旭君把文件退给外交部办理。但是就在文件送走以后,毛泽东忽然改了主意,要吴旭君给外交部领导打电话传达他的决策:“邀请美国队访华”,开启了中美乒乓外交,直至两年后尼克松总统访华,改变了国际关系格局。

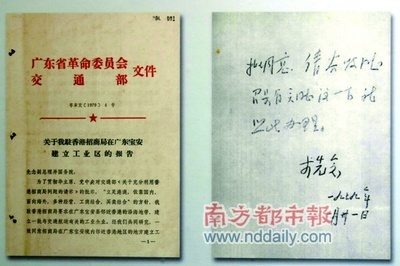

周恩来作为一国总理尚且只能“拟同意”,其他国家领导人当然也是一样。1957年8月22日,市委宣传部发函请示中央宣传部申请创办《北京晚报》。周扬副部长于30日签署“可以同意”的意见,陆定一部长于9月3日在报刊处拟出的文稿上批:“送中央”。时任总书记的邓小平于9月4日在中央宣传部的请示报告上批示:“拟同意。刘、周、朱、陈、彭真核后退宣传部办。”“拟同意”被中央正式确认之后,《北京晚报》于次年3月15日正式创刊。下图为邓小平的“拟同意”批示复印件。

此外,我还找到了李先念、彭真、乌兰夫等领导人在请示报告上“拟同意”的批示复印件,也作为例证附在这里。

当然,作为最高领导人,即便是没有下属的“拟同意”,毛泽东在很多情况下也要直接做决策。他表示同意时最常用的表达式是“照办”。文革时大街小巷贴的中共中央、中央军委、中央文革的各种布告,往往在标题下用红色粗体字标注:“毛主席已批示:照办”。除了“照办”以外,毛泽东还会使用其他的方式表示赞同。从《建国以来毛泽东文稿》中可以发现,毛泽东表示赞同有几个层次:

——“完全同意”(1971年1月23日对周恩来在华北会议上的讲话提纲的批语)

——“同意”(1973年3月9日对周恩来送审的中央关于恢复邓小平党组织生和国务院副总理职务的批示)

——“原则同意”(1969年7月3日对中央、国家机关精简方案设想的批语)

——“似可同意”(1975年11月14日对李素文要求多到基层接触实际的来信的批语)

这个“似可同意”在语气上相当接近“拟同意”。事实上,毛泽东自己也写过“拟同意”的批示。1972年8月6日,国家计委提出了《关于进口一米七连续式轧板机问题的报告》,估价约4亿美元。8月21日,毛泽东批示说:“为了赶速度,拟同意进口。”作为“一把手”,毛泽东批示“拟同意”,是对此文件请示内容已经满意,仅仅表示谦虚?还是确实另有所想但不便表态?或者对事情敏感性有所警惕,以“拟”字表达自己谨慎的态度?想来,花这么这么大一笔钱从国外进口设备,与老人家一贯主张的自力更生精神有点不合拍,所以强调为了“赶进度”,才来个“拟同意”?

爱华网

爱华网