蒙古(元朝)1206---1402,凡一百九十八年,历二十五位君主(包括二十三位大汗和两位称制的大汗妃子)。

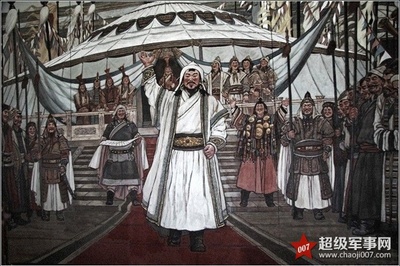

1206年,铁木真于斡难河源(今鄂嫩河)建立蒙古汗国,铁木真为成吉思汗

1235年,窝阔台汗建都和林(今蒙古额尔德尼桑图附近)

1264年,薛禅汗忽必烈迁都燕京,改名大都

1271年,忽必烈称帝,该国号为元,1279年灭南宋

1368年8月,元顺帝撤离大都,元亡

1368年9月,元顺帝迁都于应昌,史称北元

1370年五月,元昭宗奔和林

1402年,北元灭亡,鬼力赤称可汗,去元国号,改国号为鞑靼。

蒙古(元朝)世系

孛端察儿---八林昔黑剌秃合必畜---咩撚笃敦---海都---拜姓忽儿---敦必乃---葛不律寒--八哩丹--也速该(蒙古乞颜部军事首领,始并吞诸部落,后追谥为神元帝烈祖)--铁木真(成吉思汗,后追谥为法天启运圣武皇帝)

成吉思汗(法天启运圣武皇帝)太祖孛儿只斤.铁木真,蒙古部落首邻也速该之子。1162年,出生在斡难河右岸迭里温孛勒塔合。1206年,统一蒙古各部建立蒙古汗国。在位二十二年(1206---1227)。1210年,畏兀儿归服。1222年,重创花剌子模国(中亚阿姆河下游古汗国,中心城市为乌尔坚奇,在今乌兹别克斯坦)。1218年,灭西辽。1223年,定西域。1227年,灭西夏。同年七月,死于六盘山(今甘肃固原)西南之清水县,享年六十六岁(1162---1227),葬蒙古肯特山起辇谷。至元二年(1265年)十月,元世祖忽必烈追尊成吉思汗庙号为太祖,至元三年(1266年)十月,太庙建成,制尊谥庙号,元世祖追尊成吉思汗谥号为圣武皇帝。至元八年(1271年),忽必烈改国号为“大元”。至大二年(1309年)十二月,元武宗海山加上尊谥法天启运,庙号太祖。此后,成吉思汗的谥号变为法天启运圣武皇帝。

托雷汗(仁圣景襄皇帝)景襄帝睿宗孛儿只斤.拖雷,成吉思汗四子,母光献皇后弘吉剌氏,窝阔台汗同母弟。成吉思汗逝世后,托雷监国二年(1227七月---1229八月)。1229年八月让位,迎立兄窝阔台为大汗。1232年农历九月,拖雷在北返蒙古草原途中病逝,享年四十岁(1193---1232)。葬处不详。孛儿只斤·蒙哥即位后追上尊号,谥曰英武皇帝,庙号睿宗。至元二年(公元1265年),孛儿只斤·忽必烈在位时,被改谥号为景襄皇帝,庙号睿宗。至大二年(1309年),加谥仁圣景襄皇帝。

窝阔台汗(英文皇帝)太宗孛儿只斤.窝阔台,成吉思汗三子,母成吉思汗正妻弘吉剌氏。1229年八月,即大汗位。在位十三年(1229---1241)。1235年,建都和林。1230--1236年,占波斯阿姆河以西地区。1234年,灭金。1237年,臣服俄罗斯。1240年,占马杜儿(即匈牙利)、孛烈儿(今波兰),蒙古军入今奥地利、意大利、德意志等地。1241年,征服高丽。十一月,因酗酒而突然暴毙,享年五十六岁(1186---1241),葬于蒙古肯特山起辇谷。至元三年(1266年)十月,太庙建成,制尊谥庙号,元世祖忽必烈追尊窝阔台庙号为太宗,谥号英文皇帝。

乃马真后脱列哥那,窝阔台汗妃,贵由汗生母,窝阔台汗死后称制在位五年(1241--1246七月)。其子贵由汗即位后不久病死。

贵由汗(简平皇帝)孛儿只斤.贵由,太宗长子,母乃马真后。在位三年(1246七月---1248)。1248年三月,病死于叶密尔河畔的横相乙儿之地,年四十三岁(1206---1248),葬于蒙古肯特山起辇谷。至元三年(1266年)十月,太庙建成,制尊谥庙号,元世祖忽必烈追尊贵由庙号为定宗,谥号简平皇帝。

钦淑皇后斡兀立海迷失,贵由汗之妃,贵由汗死后称制三年(1248三月---1251六月)。1251年七月忽里勒台大会,另立蒙哥(元宪宗)为大汗。蒙哥即位后,海迷失因暗中策动窝阔台系的宗王,被蒙哥下令投入河中溺死。1265年,忽必烈追谥海迷失为钦淑皇后。

蒙哥汗(桓肃皇帝)宪宗孛儿只斤.蒙哥,托雷汗长子,母托雷正妻怯烈氏唆鲁禾贴尼。由拔哥、伯勒克等拥立为大汗。在位九年(1251六月---1259)。1253年,灭大理、吐蕃。1255年,臣服伊拉克等国。1256年,灭木剌夷(古代在中亚里海南岸所建立的城堡国家,今属伊朗)。1257年,臣服安南(今越南),灭报达。1258年,侵略美索不达米亚,侵入叙利亚、阿富汗及埃及。1259年七月,在合州(今重庆合川)钓鱼城战斗中一说中流矢致死,一说城下病死(农历七月二十一日死于合川东钓鱼山下)时年五十二岁(1208十二月---1259),葬于蒙古肯特山起辇谷。。至元三年(1266年)十月,太庙建成,制尊谥庙号,元世祖忽必烈追尊蒙哥庙号为宪宗,谥号桓肃皇帝。

阿里不哥汗孛儿只斤.阿里不哥,蒙古贵族,是成吉思汗第四子拖雷之幼子,蒙哥、忽必烈、旭烈兀之弟。他们四人的生母都是拖雷正妻唆鲁禾帖尼。蒙哥在位时,阿里不哥驻守于大蒙古国首都哈拉和林,素来反对忽必烈的汉化政策。1259年七月蒙哥去世后,次年农历三月二十四日忽必烈在精兵拥立下于中原开平自立为大汗;四月,其弟阿里不哥在哈拉和林被蒙古本土的贵族推举为蒙古汗国大汗。双方遂展开激烈内战,历时四年之久。1264年七月阿里不哥力竭投降,忽必烈把他幽禁,1266年阿里不哥逝世,或谓遭忽必烈毒杀。死后无庙号和谥号。葬地不详。

薛禅汗(圣德神功文武皇帝)世祖孛儿只斤.忽必烈,托雷汗次子,母怯烈氏唆鲁禾贴尼。蒙哥汗即位,掌漠南汉北军事庶地。1260年在开平自称蒙古帝国可汗,汗号“薛禅可汗”,但未获普遍承认。于是阿里不哥与忽必烈开始争夺汗位。虽然忽必烈在这场斗争中获胜,但中央汗国外的四大汗国则因他违背大汗选举传统以及他的“行汉法”主张而纷纷与他断绝了来往,脱离了他的统治范围。至此,忽必烈的政权只包括中原地区、朝鲜地区、西藏和蒙古本土。年号为中统(1260五月---1264七月),至元(1264八月---1294)。至元八年(1271),定国号为元,正式称帝。1272年,改中都为大都。1276年攻克南宋首都临安,南宋灭亡。在位三十五年(1260---1294)。至元三十一年(1294)春正月,病死,年八十岁(1215八月---1294),葬蒙古肯特山起辇谷。庙号世祖,谥号圣德神功文武皇帝。

完泽笃汗(钦明广孝皇帝)成宗孛儿只斤.铁穆耳,世祖次子燕王真金太子三子,母亲是徽仁裕圣皇后阔阔真。在位十三年(1295---1307)。年号为至贞(1295---1297正月),大德(1297二月---1307)。大德十一年春正月,病死于玉德殿,年四十三岁(1265九月---1307),葬蒙古肯特山起辇谷。庙号成宗,谥钦明广孝皇帝。

曲律汗(仁惠宣孝皇帝)武宗孛儿只斤.海山,成宗之侄,世祖次子燕王真金太子次子孛儿只斤·答剌麻八剌之长子,母兴圣皇太后弘吉剌氏。1307年五月由爱育黎拔力八达等经过宫廷政变拥立为帝。在位四年(1308---1311)。年号为至大(1308---1311)。至大四年正月,因沉耽淫乐、酗酒过度,病死于玉德殿,年三十一岁(1281七月---1311),葬蒙古肯特山起辇谷。庙号武宗,谥号仁惠宣孝皇帝。

普颜笃汗(圣文钦孝皇帝)仁宗孛儿只斤.爱育黎拔力八达,孛儿只斤·答剌麻八剌次子,武宗同母弟。在位九年(1312---1320)。年号为皇庆(1312---1313),延祐(1314---1320)。延祐七年正月,病死于光天宫,年三十六岁(1285三月---1320),葬蒙古肯特山起辇谷。庙号仁宗,谥号圣文钦孝皇帝。

格坚汗(睿圣文孝皇帝)英宗奇渥温孛儿只斤.硕德八剌,仁宗嫡子,母庄懿慈圣皇后弘吉剌氏。延祐三年(1316)十二月,为皇太子。1320年正月,17岁的硕德八剌在太皇太后答己及铁木迭儿等人的扶持下登基为帝,在帝位三年(1320二月---1323)。年号为至治(1321---1323)。至治三年八月,为铁失等所刺杀致死,年二十一岁(1303二月---1323八月),葬蒙古肯特山起辇谷。庙号英宗,谥号睿圣文孝皇帝。

也孙铁木儿汗(致孝皇帝)泰定帝孛儿只斤.也孙铁木儿,世祖次子燕王真金太子长子甘麻剌之长子,大德六年,袭封为晋王。1323年由铁失等拥立为帝。在位五年(1324---1328)。年号为泰定(1324---1328正月),致和(1328二月---1328九月)。1328年七月,病死,年三十六岁(1293二月---1328七月),葬蒙古肯特山起辇谷。谥号致孝皇帝,无庙号。

阿速吉八汗(德孝皇帝)天顺帝孛儿只斤.阿速吉八,泰定帝之子。1328年九月,由倒剌沙在上都所立。农历十月十三日,文宗派燕帖木儿进攻上都天顺朝廷,倒剌沙战败身亡,阿速吉八下落不明,不知所终。在位一月(1328)。年号为天顺(1328九月---1328十月)。初尊庙号为兴宗,谥号德孝皇帝,后被剥夺。

札牙笃汗(圣明元孝皇帝)文宗孛儿只斤.图贴睦尔,武宗次子,母文献昭圣皇后唐兀氏。武宗即位,为皇太子。至治元年(1321)五月,出居于海南。泰定元年(1324)十月,为怀王。1328年九月即位,年号为天历(1328九月---1329正月)。天历二年正月让位于明宗。九月,明宗死,复位,年号为天历二至三年(1329九月---1330四月),至顺(1330五月---1332九月)。前后在位四年(1328---1332)。1332年九月病死,年二十九岁(1304正月---1332),葬蒙古肯特山起辇谷。庙号文宗,谥号圣明元孝皇帝。

忽都笃汗(翼献景孝皇帝)明宗孛儿只斤.和世琜,武宗长子,母仁献章圣皇后乞烈氏。和世琜即位前,曾提议上书改革,遭驳斥,贬官,后封为明王。在未当皇帝时不断上书,连续上书给泰定帝十余次,未果。元文宗即位,和世琜又提出了重用汉臣,解决社会矛盾。元文宗便认为他是个眼中钉。不除掉他,难消心中之恨。1329年正月在蒙古漠北被大臣拥立为帝而即位,文宗让位于他。在帝位八月(1329)。年号为天历(1329正月---八月)。天历二年农历八月六日,在赫尔都被文宗图帖睦尔和燕帖木儿在宴会上蛊毒害死,史称“赫尔都政变”,明宗死时年仅三十岁(1301十一月---1330),葬蒙古肯特山起辇谷。庙号明宗,谥号翼献景孝皇帝。

懿璘质班汗(冲圣嗣孝皇帝)宁宗孛儿只斤.懿璘质班,明宗次子,母八不沙后乃蛮真氏。天历三年二月,被封为鄜王。至顺三年八月十二日,元文宗病死。文宗死后,把持朝政的燕铁木儿为了继续专权,就请求元文宗皇后卜答失里立她的儿子古刺答纳为帝。卜答失里为了执行丈夫的遗诏,予以拒绝。由于当时元明宗和世的长子妥瞵帖睦尔(后来的元惠宗)远在广西静远,而次子懿瞵质班却深得文宗宠爱,受封为鄜王,留在文宗身边。这样,至顺三年十月初四,卜答失里皇后遂奉文宗遗诏拥立年仅7岁的懿瞵质班登上了皇位,是为元宁宗。卜答失里皇后成了元王朝的实际统治者。年号为至顺(1332十月---1332十一月)。至顺三年十一月二十六日,元宁宗去世,年仅七岁(1326-1332),在位仅53天,葬蒙古肯特山起辇谷,谥号为冲圣嗣孝皇帝,庙号为宁宗。

乌哈葛图汗(宣仁普孝皇帝)惠宗孛儿只斤.妥欢贴睦尔,明宗长子,母罕禄鲁氏。1330年四月,母亲被杀,被驱逐到高丽的平壤。1331年,移居广西静江。1332年十一月,元宁宗逝世,太皇太后卜答失里下令立孛儿只斤·妥欢贴睦尔为皇帝,受到左丞相燕铁木儿反对,因此一直到至顺四年六月在上都即帝位。在位三十六年(1333---1368)。年号为至顺四年(1333六月---1333九月),元统(1333十月---1335十月),至元(1335十月---1340),至正(1341--1370)。1368年八月,明军攻入大都,元惠宗向北撤,到达上都,后转至应昌,史称北元。两次组织元军反攻明朝,未成。1370年四月,元惠宗病逝于应昌。享年五十一岁(1320四月---1370四月)。葬蒙古肯特山起辇谷,庙号惠宗,谥号宣仁普孝皇帝,朱元璋加号顺帝,史称元顺帝。元顺帝既是元朝最后一位皇帝,也是北元第一位皇帝。

必里克图汗(武承和孝皇帝)昭宗孛儿只斤.爱猷识理答腊,惠宗长子,1368年8月随惠宗北逃至上都,后又逃至应昌,1370年四月惠宗死,1370年五月明军攻占应昌,昭宗出逃和林,在和林即位。在位八年(1370四月--1378)。年号为宣光(1371正月---1378)。1378年四月在和林病死,时年四十岁(1339---1378)。庙号昭宗,谥号武承和孝皇帝。

乌萨合尔汗(宁孝皇帝)益宗孛儿只斤.脱古思贴木儿,惠宗次子。在位十年(1378四月---1388)。年号为天元(1379六月---1388十月),1388年十月,遭阿里不哥后裔也速迭尔袭杀,时年四十七岁(1342---1388)。庙号益宗,谥号宁孝皇帝,史称天元帝。

卓里克图汗(兴原皇帝)恭宗孛儿只斤.恩科卓里克图,脱古思贴木儿三子,在位四年(1388--1392),死后由其弟弟额勒伯克继大汗位。一些蒙古史料却认为他就是杀死天元帝脱古思帖木儿的阿里不哥后裔也速迭尔。庙号恭宗,谥号兴原皇帝。

尼古埒苏克齐汗(大古皇帝)康宗孛儿只斤.额勒伯克,脱古思贴木儿四子,在位七年(1393---1399),额勒伯克于1399年被杀,他死后由长子坤帖木儿于1400年继位。庙号康宗,谥号大古皇帝。

掍特穆尔汗(顺天皇帝)愍宗孛儿只斤.坤贴木儿,额勒伯克汗长子,在位3年(1400---1402),1402年被鬼力赤所杀。庙号愍宗,谥号顺天皇帝。北元灭亡,鬼力赤称可汗,改国号为鞑靼。

起辇谷-关于元代帝陵

起辇谷是成吉思汗及历代元朝帝后的葬地。由于蒙元采取秘葬,以致起辇谷的具体地点一直都秘而不宣,引得无数史学家和考古学家为之追逐。

关于蒙元皇帝的秘葬习俗,在《元史》卷77《祭祀志》中,有较为详细的记述:“凡宫车晏驾,棺用香楠木,中分为二,刳肖人形,其广狭长短,仅足容身而已。殓用貂皮袄、皮帽,其靴袜、系腰、盒钵,俱用白粉皮为之。殉以金壶瓶二,盏一,碗碟匙筋各一。殓讫,用黄金为箍四条以束之。舆车用白毡青缘纳失失为帘,覆棺亦以纳失失为之。前行,用蒙古巫媪一人,衣新衣,骑马,牵马一匹,以黄金饰鞍辔,笼以纳失失,谓之‘金灵马’。日三次,用羊奠祭。至所葬陵地,其开穴所起之土成块,依次排列之。棺既下,复依次掩覆之。其有剩土,则远置他所。送葬官三员,居五里外。日一次烧饭致祭,三年然后返”。

对成吉思汗之死及其葬地争论的焦点是:《元史·太祖纪》说成吉思汗死于“萨里川合老徒之行宫”,“葬起辇谷”。这个“起辇谷”究竟位于何地?历代对此众说不一。及至近代,北京大学的张相文先生认为,今鄂尔多斯伊金霍洛的“忽儿尔图沟,可能就是所谓的起辇谷,这两个词的译音也仿佛相近。”著名的蒙古史学家屠寄则认为起辇谷“即今土谢图汗中旗之东库伦。”张、屠二氏各执一见,在《地学杂志》上连篇累牍地进行争论。究竟二说孰是呢?一般看法是,屠寄之说更具有说服力。但是,成吉思汗葬地的方位是否确如屠寄所言呢?至今仍难下断语。

在《元史》中,成吉思汗及元朝皇帝们的埋葬处都被写成“起辇谷”3字。一代代学者们推敲之后,拟音为Keluren谷,即元代汉译中的“怯绿涟”河,今天多用汉字“克鲁伦”音译——那是一条名河,河谷辽阔,地表上并没有封土(即“塚”)或其他陵寝遗痕。

认为成吉思汗葬在宁夏南部(陇东)六盘山者,认为那位大汗猝死于对西夏国战争之中——可能虚张声势作向漠北送葬状,其实已经就地埋了。

据说成吉思汗的墓地是他自己生前选定的。波斯史书《史集》中有这样的记载:“有一次成吉思汗出去打猎,有个地方长着一颗(棵)孤树。他在树下下了马,在那里心情喜悦。他随口说道:‘这个地方做我的墓地倒挺合适!在这里做上个记号吧!’举哀时,当时听他说过这话的人,重复了他所说的话。诸王和异密们遂按照他的命令选定了那个地方。据说,在他下葬的那年,野地上长起了无数树木和青草。如今那里森林茂密,已无法通过,最初那棵树和他的埋葬地已经辨认不出了。甚至守护那地方的老守林人,也找不到通到那里去的路了。”(《史集》第1卷第2分册,第322—323页)同书在另一处也有类似的记载:“有一次成吉思汗来到了这个地方,在平原上长着一棵很绿的树。他十分喜爱这棵树的翠绿清新。成吉思汗在树上消磨了一个时辰,他产生了一种内心的喜悦。在这种情况下,他对众异密和近侍们说道:‘我们的最后归宿应当在这里!’因为他们曾经听他说过这些话,所以在他逝世后,在那里,在那棵树下,营建了他的宏大禁地。据说,就在那年,这片平原由于大量生长的树木而变成了一片大森林,以致完全不可能辨认出那一棵树、任何人也不知道它究竟是哪一棵了。”(《史集》第1卷第1分册第259—260页)看来蒙古大汗也同中原皇帝一样,都是生前选定墓地。而且,成吉思汗选墓地更带有神秘的色彩。

成吉思汗死在六盘山下清水县,麾下臣子遵照其遗命,秘不发丧、举哀,护送灵柩回漠北。为了不泄露灵柩的去向,护送灵柩的部队将一路所遇人畜全部杀死。到目的地后,蒙古宗王、后妃、亲属、臣僚为其举行了隆重的哀悼仪式。因为成吉思汗共有四大斡儿朵(宫帐),所以每个斡儿朵都轮流为他举哀一天。远近地区的后妃、诸王闻讯从四面八方赶来奔丧。

成吉思汗被安葬在他生前选定的墓地,据波斯史学家志费尼在《世界征服者史》一书中说:“挑选40名出身于异密和那颜家族的女儿,用珠玉、首饰、美袍打扮,穿上贵重的衣服,与良马一道,打发去陪伴成吉思汗之灵。”说明当时殉葬品中,不仅有马匹,而且还有人殉。

成吉思汗陵与中原王朝皇帝的陵园不同,埋葬时地面上不营造任何建筑。因此,从地平线上看不见有皇陵的标记。但是,也有一点同中原王朝皇陵相似,即指派专职护陵人。当时,成吉思汗的墓地被称做“也可忽鲁黑”,汉语意为“大禁地”。担负大禁地守卫的是蒙古兀良哈部的一个千户。成吉思汗死后不久,曾到过蒙古草原的南宋人彭大雅说:“其墓无冢,以马践蹂,使如平地。若忒没真(成吉思)汗之墓,则插矢以为垣,阔逾三十里,逻骑以为卫。”(《黑鞑事略》)可见成吉思汗陵也有一套防卫制度。

在中国历史上,每一个王朝的各代皇帝一般都有共同的墓地。但是也存在着开国皇帝和子孙后代皇帝不葬于一处的现象。如明朝太祖朱元璋葬于南京明孝陵,而后代子孙则葬在北京明十三陵。这是由于明代都城前后变迁的缘故。永乐帝并未采取金海陵王将祖上几位皇帝的灵柩由东北迁至北京大房山的做法,而把明孝陵仍留在南京。

元代也存在前后都城变迁的情况,成吉思汗先于和林(今蒙古北杭爱省鄂尔浑河上游右岸)建都,元世祖忽必烈后来定都元大都(今北京)。成吉思汗与继任的蒙古大汗、元朝历代皇帝陵园,既不同于金,也有别于明,不存在迁葬和分葬的问题。成吉思汗选定墓地之后,表示“这是我们最后的归宿”。他的后代子孙是否遵从其旨意,都来到这里归宿了呢?

关于成吉思汗及元代皇帝的葬地,尽管史籍有不同的说法,但也有基本一致的地方,即从成吉思汗始,蒙古大汗和元朝历代皇帝都埋葬在同一个地方。“无论君主死于何地,皆须运葬其中,虽地远在百日程外,亦须运其遗骸葬于此山”(《马可·波罗行纪》上册第237页)。而且,诸帝的葬仪也大致相同。如据《史集》记载,蒙哥汗(元宪宗)死于四川攻宋前线后,他的儿子阿速带斡忽勒“亲自带着父亲的灵柩,把他运送到了斡儿朵(漠北的宫帐)。在四处斡儿朵中轮流为他举哀:第一天在元秃黑台哈敦(皇后)的斡儿朵中,第二天在忽台哈敦的斡儿朵中,第三天在这次随同他出征的出卑哈敦的斡儿朵中,第四天则在乞撒哈敦的斡儿朵中。每天将灵柩放到另一个斡儿朵的座上,众人对他放声痛哭哀悼。然后,他们把他葬在被称为也可忽鲁黑的不儿罕合勒敦地方的成吉思汗和拖雷汗的陵寝的旁边”(《史集》第2卷第27l页)。

自元世祖忽必烈在汉地建立元朝之后,无论是他本人或继任的各代皇帝,死后也都葬于祖陵。《元史》不仅记载元太祖(成吉思汗)、元太宗(窝阔台汗)、元定宗(贵由汗)等“葬起辇谷”之地,而且明确记载,元世祖忽必烈、成宗铁穆耳、武宗海山、仁宗爱育黎拔力八达、英宗硕德八剌、泰定帝也孙铁木儿、明宗和世文宗图帖睦尔、宁宗懿质班等都安葬在起辇谷(《元史》25、37、39、376、472、531、593、633、687、70l、806、813页)。元顺帝(惠宗)妥欢帖睦尔于元亡后死在应昌,《元史·顺帝纪》记载:“太尉完者、院使观音奴奉梓宫北葬。”虽未说具体地点,但看来也是送往起辇谷。

在元朝官员撰写的文集中对元帝的丧葬情况也有记载,如王恽说:“至元三十一年(1294年)岁次甲午,正月廿二日癸酉亥刻,帝(元世祖)崩于大内紫檀殿,既殓,殡于萧墙之帐殿,从国礼也。越三日乙亥寅刻,灵驾发引,由建德门出,次近郊北苑。有顷,祭奠毕,百官长号而退。”(《秋涧先生大全文集》卷13《大行皇帝挽辞八首》)按元朝制度规定,汉人官员不得随从前往葬地,灵柩由蒙古遗族送往安葬。这也是传世大量元代汉人文集中,有关元朝皇帝葬礼缺载的缘由。

总之,成吉思汗与元朝皇帝同葬一地的说法,为中外史籍所证实。但是,近年也有人认为,成吉思汗等蒙古大汗与忽必烈等元朝诸帝未葬在一处。伯希和系法国汉学家,曾任职于法国远东学院(河内)。他于1906至1908年活动于中国新疆、甘肃一带,后任法兰西学院(巴黎)教授,主编东方学杂志《通报》。他在自己的著作《马可·波罗行纪校释》中说:“起辇谷只是忽必烈及其一裔的陵墓,中国史书却把它说成成吉思汗和拖雷的墓地,从而犯下了一个永恒的严重错误。”(《马可·波罗行纪校释》第354页)其实,不是中国史书之误,而是伯希和自己犯了严重的错误。

当代著名蒙古史专家、内蒙古大学教授亦邻真在探究了伯希和所犯错误的原因后说:“伯希和的这种无端怀疑,没有任何根据和建设性。实际上,随成吉思汗安葬,是每一个蒙古皇帝死后享有的权利,不葬在起辇谷,就等于丢掉了皇帝身份。”(《起辇谷和古连勒古》)至此,成吉思汗及其后裔蒙古大汗、元代皇帝的墓地是一个,已经完全解决。

文献资料和考古发掘是打开成吉思汗和元朝皇陵之门的钥匙。由于元陵的特殊性,虽经考古工作者长期不懈的努力,依然是音信杳然。在这种情况下,文献资料的定位作用尤为重要。成吉思汗及元代皇帝有专门陵地是不容争辩的事实,但这个地方的位置在哪儿?诸书的记载却大相径庭。

第一,不儿罕合勒敦山。拉施特丁说:成吉思汗、拖雷汗、蒙哥汗以及忽必烈等元朝皇帝的遗骨,都葬在“称为不儿罕合勒敦的地方”(《史集》第l卷第l册第259页)。

第二,起辇谷。《元史》数处记载:成吉思汗、窝阔台汗、贵由汗及元世祖忽必烈等诸帝,都葬在名叫“起辇谷”的地方。

第三,泸沟河畔。徐霆说:“霆见忒没真墓在泸沟河之侧,山水环绕。相传云,忒没真生于此,故死葬于此。”(《黑鞑事略》)

第四,大鄂托克。无名氏撰《黄金史纲》载:“其(成吉思汗)真身,有人讲,葬于不罕哈里敦;有人说,葬在阿尔泰之阴、肯特山之阳名为大鄂托克的地方。”(《汉译蒙古黄金史纲》第35页)。

第五,八白室。清代文献记载,伊克昭盟成吉思汗的八白室为“园寝”。即今伊金霍洛旗的成吉思汗陵所在地。

成吉思汗和元朝皇帝的葬地是一个,而说法却有以上5种。这恰似5条歧路出现在我们面前,选择哪一条路更易于尽快接近目标,看来采取人们常用的先易后难的排除法可以少走弯路。我们还是沿着前人探寻过的路线进行考察,先从容易通过的道路走起。

一是八白室说,八白室是祭祀成吉思汗的祀堂,而并非是葬地。据《元史·祭祀志》记载:“至元三年秋月,始作八室神主,设佑室。冬十月……命平章政事赵璧等集议,制尊谥庙号,定为八室。”蒙古习俗尚白色,所谓八白室,就是由八室演变来的。由于时隔久远,清人误把祀堂和葬地混为一谈,故将伊克昭盟伊金霍洛旗的祭祀之地称做“园寝”。亦邻真说:“成吉思汗八白室从漠北迁来河套地区,最早也不会早于15世纪末,八白室里并没有成吉思汗的骨殖。”(《起辇谷和古连勒古》)伯希和也曾说过:“所有关于成吉思汗的陵墓在漠南、特别是在鄂尔多斯的传说,显然是后来编造的。这都是把陵墓本身同祭祀已故皇帝的宫帐混淆起来的结果,也是这宫帐从漠北迁来河套的结果。”(《马可·波罗注》(英文)第1卷第349页)八白室是成吉思汗的祀堂、而非葬地,在目前学术界已成定论。需要指出的是近年在伊金霍洛旗新建的金顶穹庐式成吉思汗陵,同样不是成吉思汗骨殖埋藏地。否则这一千古之谜也就不存在了。

二是大鄂托克说。大鄂托克,又作大谔特克,此地为成吉思汗葬地的说法,不仅见于无名氏所撰的《黄金史纲》,而且罗藏丹津的《大黄金史》、《蒙古源流》等书也有记载。但是,这一说法仅出自明清之际几种相互关联的著述,此前许多重要史籍中从未出现过。而且,说大鄂托克在“阿尔泰山之阴,肯特山之阳”,所划定的范围是一个大而无当的千里空间,换句话说是葬于漠北高原。在蒙古语中,大鄂托克本身就含有大地之意。埋于大地之下的说法很幽默,但却根本无法求证。于是大鄂托克为成吉思汗葬地的说法被人们所摈弃,这看来是很正常的。

三是泸沟河畔说。泸沟河在元代有许多不同的名称,又作陆局河、驴驹河、怯绿连河、怯鲁连河、客鲁连河等,即今克鲁伦河。其河发源于今蒙古国大肯特山脉东坡,弯曲从东北流入中国内蒙古呼伦贝尔的呼伦湖。这里是早年蒙古民族活动的地区之一。徐霆所说,成吉思汗葬于此河畔,并说相传因这里是成吉思汗的出生地,所以死后葬在此地。在说了这一番话之后,徐氏又声明“未知可否?”可见他还是很慎重的。但是,克鲁伦河全长1264公里,其河畔之说也过于笼统,与大鄂托克类似,使人无从下手。

四是不儿罕合勒敦山说。不儿罕合勒敦山,又作不儿罕山,其地即今蒙古国大肯特山脉东南部的斡山之必儿喀岭(必儿喀为不儿罕的异译)。《史集》、《元朝秘史》等中外史籍多处提到此地。这一地区与成吉思汗家族有着密切的联系。通过这个联系对我们确定元陵关系重大,因此须稍费笔墨勾画成吉思汗家族历史。唐朝时,蒙古族的祖先原属于东胡语系室韦的一支,被称为“蒙兀室韦”。他们最初生活在我国东北的望建河(今额尔古纳河),到了公元7世纪时,在成吉思汗的始祖孛儿贴赤率领下,渡过俱伦泊(今呼伦湖)西迁,来到不儿罕山地区。因为这一地区是怯绿连河(克鲁伦湖)、斡难河(鄂嫩河)、土兀拉河(土拉河)的发源地。因此史称“三河之源”。这里有一座名叫不儿罕合勒敦的大山。从这座山的一个坡面流出许多河流。这些河流沿岸有无数树木和森林。泰亦赤兀惕部就住在这些森林里。成吉思汗也说过死后葬在这里的话。“他说:‘我和我的兀鲁黑的埋葬地就在这里!’成吉思汗的驻夏和驻冬牧地就在那一带;他出生在斡难河下游的不鲁克孛勒答黑地方,距不儿罕合勒敦有6天路程。”(《史集》1卷第2分册第321页)而且,《史集》还详细描述了从不儿罕合勒敦山坡流下的怯绿连、斡难、土拉等河流。有史籍明确的记载,加之归葬世居之地合乎情理。

五是起辇谷说。既然我们说不儿罕合勒敦山有可能为元陵,那么《元史》所记载的起辇谷陵地又如何解释?它们之间又有何种关系呢?由于《元史》未说起辇谷的具体位置,因而引起后人的种种猜测。

13世纪的蒙古人有自己独特的丧葬习俗。其特点是不同于汉族的厚葬久丧,而是薄葬简丧。生活在草原上的蒙古人,通常采用土葬,其丧葬仪式是:下葬时,让死者坐在一顶生前用的帐幕中央,随葬的还有马匹和摆放着肉乳的桌子。目的是死者到另一个世界上生活时,有帐幕住,有马骑,有肉乳吃。

元朝建立后,进入内地的蒙古人,一般也用棺木入葬,但所用棺木与汉人不同。其棺是“用大木去皮,削成圆木,以械载作盖,中刳作人形”。死者入殓后,两块棺木合在一起,又成为一棵圆木,然后“以铁条钉合之”。这种棺木,元时称为“蒙古棺”,大都城专有经营这种棺木的店铺。

元代蒙古人入殓也极为简朴,“冠服一如平时”(以上引文见元熊梦详著《析津志辑佚》,北京古籍出版社1983年版第230页)。入葬时,一般都是秘密进行。葬后既无冢,也无碑铭墓志,“被秘密地埋葬在他们认为是合适的空地上”(《出使蒙古记》第3章第13页)。死者亲属也没有小样、大样以及斋戒等丧葬仪礼,元人黄曾评论蒙古丧礼说:“北俗丧礼极简,无衰麻哭踊之节,葬则刳木为棺,不封不树。饮酒食肉无所禁。见新月即释服。”(《金华黄先生文集》卷28《答禄乃蛮氏先茔》

显然,无论是成吉思汗,或是元朝皇帝,都保留传统蒙古民族的丧葬习俗。蒙古族秘密埋葬死者的习俗,是导致成吉思汗与元帝陵墓至今下落不明的主要原因。皇帝棺木秘密送至墓地后,下葬深埋,为了不留痕迹,“用万马蹴平,俟草青方解严,则已漫同平坡,无复考遗迹”(《草木子》卷3下《杂制篇》)。不建陵台、碑亭,不修神道、高墙,没有石人、石兽。既没有地面建筑,也不修地下宫殿。只是“开穴所起土块,依次排列。棺既下,复依次掩覆之。其有剥土,则远置他所”(《元史》卷77《祭祀志》)。

也许成吉思汗与元帝装殓和随葬物品较少,也是其墓地不易被发现的一个重要原因。元代帝后病危,则移居外面的毡帐房,即殡葬其中。装殓所用棺木,也用圆木,从中间一分为二。将中间凿空,“其广窄长短,仅足容身而已”。装殓的衣物有貂皮袄、皮帽、靴袜、系腰、合体,“俱用白粉为之”。装殓后,加用红黑色油漆刷,外用三道黄金为圈箍定,棺外不加椁。随葬物品不过“金壶瓶二,盏一,碗碟匙各一”。这与中原王朝历代皇帝的葬礼相比,应当算是很节俭的。元末明初人叶子奇很赞成元朝皇帝的送终之礼,认为这种简朴葬礼没有“发掘暴覆之患”,能使“遗体既安,是旷古所无之典”(《草木子》卷3下《杂制篇》)。

据《蒙古秘史》记载,蒙古皇族下葬后,先用几百匹战马将墓上的地表踏平,再在上面种草植树,而后派人长期守陵,直到地表不露任何痕迹方可离开,知情者则会遭到杀戮。在“严密口风”的情况下,蒙皇族还四处放风,以致今天的人们得知有关成吉思汗墓址的文献和传说,多达10余种。在20世纪初,学者们就此问题已展开了激烈的争论,基本上形成了“鄂尔多斯伊金霍洛”说和“起辇谷说”。

持“伊金霍洛说”者以张相文为代表,他曾在《地学杂志》上发表了《成吉思汗国寝之发见》、《成吉思汗陵寝之分证》等等,其根据有三:其一,根据《元史·太祖纪》记载:“帝崩于萨里川盛装的伊克昭盟蒙古族姑娘之哈老徒行官,葬起辇谷。”张相文认为“萨里川即分纳领河,哈剌图亦择合老徒,乃令哈柳图河,二河相会,由榆林之西入长城,下流号无定河是也。”鄂尔多斯成吉思汗陵寝所在地伊金霍洛的“忽儿尔图沟,拾即所谓起辇谷,译者也仿佛近之。”其二,根据《蒙古源流》所证葬地“在阿勒坦山明哈岱山阳之大愕特克地方”,张相文认为,在忽见尔图为“其南数十里外,山渐高大,沙包带黄。殆即所谓哈岱山,译言山峰也。课特克与南尔朵、鄂尔多皆一音之转,译言帐房,即覆石匣之大合幕也”。其三,根据清理藩院则例,“伊克昭盟境内,有成吉思汗园寝,鄂尔多斯七旗向设有看守国寝承办家祭之达尔哈特500户”。由此可见,成吉思汗陵必立于鄂尔多斯。

张相文还认为,成吉思汗死于征西夏之役,地在西夏境内,故葬地“萨里川哈老徒者,当然在西夏境内,可无疑也”。在萨里川哈老徒有成吉思汗的行宫,据《蒙古秘史》载,成吉思汗征西夏,夫人也遂从行。成吉思汗崩后,将西夏百姓多分于也遂夫人,以供其役使。让汗死后,“有继承守宜之法”,所以“西夏境内必有太祖行宫也”。而且从太祖四年(公元1209年)后,河套就非西夏所有,而久隶于蒙古版图,故成吉思汗死后葬于此地,也就是《蒙古源流》所说的“所卜久安之地”。“久安之地”并不一定就是指成吉思汗发迹之克鲁伦河畔。如成吉思汗死于西夏境内,而葬于初起地之斡难河,“道路辽远,且隔以黄河大漠,(以太祖)扶病之躯,8日如何能至此?”实为不可能。

而持“起辇谷说”则以屠寄为代表。他也同样在《地学杂志》上发表了《答张相文成吉思汗陵寝辨证书》等。其根据为:

其一,据(元史·太祖纪)“崩放萨里川哈老徒之行宫,葬起辇谷”的记载,但对此句话地名的解释却完全不同于张相文所言。他认为,萨里川——即《秘史》中的“撤阿里客额儿”,撤阿里即萨里,意为黄色;客额儿意为平川。择撒里川,其位在客鲁涟河之西。肯特山之四、土拉河东。而哈老徒之行官——成吉思汗初起时驻营地,即位施特丁称之为的老营,在客鲁伦河,也即《亲征录》所云“上起兵自斡难河,迎讨塔工几部长蔑古真笑里徒时,我众居哈涟涟泽间”。又据《元史·泰定帝纪》云,“即拉龙居河,赦诏云,统领成吉思汗皇帝四个大斡儿朵。龙居河即庐胸何异泽,四大斡儿朵之第一大斡儿朵即哈老徒行宫”;起辇谷——成吉思汗墓地所在,“即分土谢图歼中旗之东库伦”。

其二,据《蒙古源流》中“阿勒坦山阴岱山阳之大愕特克”的记载,他解释说,阿勒坦山一阿尔泰山,意金山,位于土谢图汗部中旗肯特山南敌克鲁伦河源右岸优而复起之一盘陀;“哈岱山——即肯特山,绵宜于克鲁伦上拉二河源”,而“阿勒坦山阴、哈岱山阳,地当各鲁伦河源,西与上拉河北与斡难河二源亦相近”。遇特克为部落之意,指蒙古本部发祥之地。

其三,据拉施特丁《史集》所记,成吉思汗的四大斡儿朵皆在外蒙之地,其死后同时发丧,则墓必在外蒙古。

屠寄认为,西夏亡之前,河套等地并非蒙古版图,实际是在蒙古征西夏的五次战役中,前四次均未入河套地。西夏灭亡前夕成吉思汗死,秘不发丧。西夏刚亡局势动荡,不可能在西夏境内安葬。另外,从明洪武初由河套内逐出元将王保保后,至明天顺六年(公元1462年)阿罗出等部入会前,九十余年中套内无蒙古铁骑,榆林边外也无人守室。

陈有宁也认为屠寄的观点比较可靠。在1983年第4期《社会科学战线》上发表了《成吉思汗的葬地和陵园》一文,把成吉思汗墓葬问题与自古历史发展过程结合起来看,详细考察了八白室的变迁,认为成吉思汗墓葬地在当时的蒙古本土,即漠北”,而今内蒙鄂尔多斯的伊金霍洛,只是祭祀的地方。他认为,根据蒙古的习俗,汗的安葬之地是极为秘密的。墓地驱马踏平,坟地生林不可辨,送葬途中见路人杀之等,都是为了使墓地保密,使后人无迹可寻。这样严格的习俗致使墓地至今也未有发现,但历史记载表明,保密的只是填冢之地,祭祀的仪式则是公开进行并承袭下来的。“八白室”就是祭祀之地,是陵寝的象征。葬地与祭祀之地的分离,还是由于流牧民族频繁的流动和迁徙所造成的。特别是由于战争的原因,占据的地盘可得可失,只能将葬地保密起来,才不至于受到破坏。但家祭的仪式却不能因此而废止,只好通过这象征性的陵寝沿袭下来,随部而行。这也就是八白室可以流动的原因。“由此可以肯定的是,成吉思汗的葬地在漠北,在起辇谷。”(转)

偶还发现一篇文章,对起辇谷做了较为深入的研究,特转之。

起辇谷纵横探-元陵到底在何处

爱华网

爱华网