《那家伙的声音》:写实的力量

哗啦啦 发布于:2007-07-27 23:43

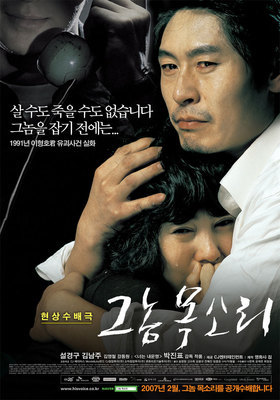

《那家伙的声音》(韩)2007

导演:朴镇彪

有一个著名的心理实验,是将人的五种感知断绝并禁闭在密室中独守。最长不过三天,参与的人就变得不会正常如初了。这个实验证明,人是群居动物,不能生活在孤独中。在禁闭的过程中,人会出现恐惧、绝望、幻觉,直到歇斯底里的接近崩溃。这还说明,人被动的失去了自由以及理所应当的情感需求有如此可怕的后果。《那家伙的声音》中的家庭就突然遭遇这种绝望的极限感受,在坚强和软弱之中坚持了44天。而之后,结局却是看见被绑架的儿子的尸体。《那家伙的声音》准确客观的展现了主人公家庭44天绝境遭遇的全景,堪称盛名远扬的《杀手记忆》的都市版。只是与《杀手记忆》不同,本片是以旁观者的角度记录当事人的全部境遇,其运用的写实风格相当细腻的复制了案件发生的前后以及当时的社会人文。

人是社会的一份子,而社会是文明的产物,而文明产生的最基本之处是为了保证个体生息的安全。因而,个体出于生存的本能和必需一定会为社会体制付出,继而得到体制承诺的保障。案件发生的1991年是韩国恶性刑事案高发时期,本片中著名主持人儿子被绑案件是真实的一例,至今没有破案。在本案中,受害人最终得到的是孩子被杀、赎金被卷、凶手逍遥法外的悲惨结局。对于任何人来说,最可怕的事情不是面对凶险的恐惧,而是通过任何努力却永远于事无补的崩溃。这其实是人类做任何事情所面临的最大恐惧,甚至要比面对死亡更难以接受。

《那家伙的声音》是那种不掺杂明显情感色彩的纪实性影片,但它的视角是从个体出发的。而表现的个体是在需要被体制保障的时候,却无法寄托于体制的悲惨经历。这样的命题直接切入了大众的要害,是所有人最不愿接受的一面。因而,制度在影片中明显是被动的,甚至是失败的。然而,人是社会的产物,两者相互生息,这也无法回避。影片忠实记录了事件的全过程,产生的高度细腻的压抑感容易让人不同程度的失落沮丧。然而,在这种观感背后,却催生出一种真实的人文关怀。即使,这种关怀对于事件的受害者无济于事,但对于个体和体制的共存与生息却提供了一种警世意义。

很感谢薛景求和金南珠的精湛演技。尤其是前者,完全将一家之主从最初到最后的所有心理都刻画得异常逼真,几乎可以到感人泪下的境界。薛景求是观者最推崇的韩国实力派之一。作为李沧东的御用演员,每一部深刻之作都由着他张驰有度的表演而让人动容。也感谢导演朴镇彪,从前作《你是我的命运》就能看出,对于平民情感的塑造确可以呼风唤雨感天动地。这在于,朴镇彪能够洞悉人性在现代社会中的不可抗拒的恐惧因素。前作是艾滋病题材,本片又是震惊社会的未决悬案。同时,朴镇彪很成功的再现了社会全貌和种种风气,更成功的积淀了人类心理的种种起伏。两者相融的影片,完整的体现了现代社会和人性之间的种种逆差以及不可调和的一面。《那家伙的声音》可以当作一部社会学以及心理学教材来对待。

影片的故事情节其实很简单,重要的在于回放时代特征和事件中人物的种种状态。男主角从开始的冷静到焦灼到震惊到暴怒到沮丧到绝望;女主角从开始的恐惧到焦急到期盼到疯狂到崩溃到枯竭,而探员的无能、愚蠢、误判、焦躁以及无法避免的官僚气质,这些人类常见的心理都在影片中予以清晰展现,以致于没有人相信这是戏剧化的艺术作品,而都认为这是事实的视觉重现。这种味道是影片的精华之处,掺杂了种种人性的表现实在是刺激观众的虚拟心理。因为,建立在人之常情之上的心理由于真实而接近与角色临界的感同身受。这种强烈的投入,不由让人产生绝望的悲情以及更为强烈的逃避感。

人这种动物确实矛盾,完全是坚强与脆弱的结合体。在漫长的生命中,遭遇这种打击带来了坚强的勇气和信念,但这只是最初。当事情逐渐归于绝望的时候,几乎所有的不良心理都集中出现。当大街上父亲疯狂的在塞车中等待,他内心还因由勇气带来力量;当盛夏大雨中疯狂的母亲穿着红色大衣体力不支摊倒之时,她已经走向绝望。实际上,这是对人类心理的一种拓展。那一刻,感同身受的观众的确也不能清楚的知道自己究竟能够如何面对。这时候,相对于那些心理励志抑或是真实坚强的人来说,不由得会陷入掺杂着惊恐的沉思。从而可能深知,人为何要好好的生活。反之,如果维护体制的官员看到这样的电影,也不可能不为之动容,也不可能不产生那种正义的正面的抱负感。这就是如《那家伙的声音》这样的电影的魅力之处。

韩国人的两部作品,本片和《杀手记忆》都出自平民的目光来严肃扫描体制的薄弱。但没有一部是在诋毁和侵犯体制。这种既不左也不右的处世态度很客观很公正,观者觉得这就是写实题材影片的精髓所在。不刻意褒贬事情,不随意针砭是非,而是出于人文角度来复制生存中不可回避的丑陋一面,从而达到警世的作用,从而促进社会的进步和人类的和谐。当影片最终出现的真实场景和那家伙真实的声音时,能够巩固的肯定是一种人性悲悯的呼唤,也是影片真正的主题所在。

《那家伙的声音》:极致抑郁里的写实电影火神纪 发布于:2007-09-1211:42

《那家伙的声音》:极致抑郁里的写实电影

□文/火神纪

惶恐不安、担忧、悲痛,直至彻底地崩溃;人类本身就是一种极度脆弱的情感动物。冷酷无情、狡猾阴森、残忍,直至现在依旧逍遥法外;人类本身也是一种极其残酷的杂食类动物。老祖先很早就明白:弱肉强食。

我该如何来形容这部电影带给我的那种冷凉彻骨的悲怆感觉呢。直到我再也无法抑制我眼眶里的泪水,终于开始失声痛哭起来之后;我终于明白,我们依旧生活在那个我们永远也无法透彻地完全明白理解的世界里。

这个事实,这个依旧扭曲着的世界告诉我们:肮脏、残暴、可怕而荒凉。而更可悲的是,我们除了妥协没有任何可选择的余地。——火神纪。题记。

谁在网络上宣称,这是一部可怕的惊悚类型的电影呢。那家伙应该被拖出去华丽地鞭打三次再拖出去继续鞭打。当我做好了看一部惊悚电影应有的心理准备后却看到了一部悲情的写实电影时,我如何从一种心态里跳跃到另一种心态里去呢。我准备好了被惊吓,结果我哭了。我也许真的被吓哭了,只是吓到我的是这部影片背后所折射出来的那种冷酷无情的人性,而不是我期许里的那种直白浅浮的视觉冲击和触动。

绑架案。“根据真实案例改编”的字样并不是足以让人触目惊心的缘由;我怀疑,“真实性”的强调在电影里是不是如同小说一样不足以让人信服。就算电影在最后播放了1991年真实未经处理的电话录音用来强调其真实性,然而我依旧持怀疑态度。或者,我应该承认从这部电影的制作工艺和写实风格上来看让这个故事看起来说服力极强;我也应该承认的是事实上我也相信这个故事。支撑起我的怀疑的是我根本不愿意去相信,理智上的相信并不代表在情感上我一样可以接受;也许,是因为对这世界依旧还抱着美好的期许、热切的盼望以及乐天的憧憬,于是在情感上我无法接受这么一个残酷得让人落泪的故事,不愿意去相信我们所生活的这个世界就真的如此可怕肮脏无情而不肯许给我们半点希望。

韩国电影以其细腻的情感刻画、巨细无遗的叙事风格和精美的构图而闻名,当他们用这种细腻的叙事风格去描绘那些美好事物的时候,我们总会为其唯美而感叹水已。可是当他们把同样的这一切放在一些可怕的事物上去的时候,对于人性剖析的透彻则会让人心惊肉跳了。

我总说,韩国电影其实很残忍,而他们的这种残忍的底线在于他们对于丑陋人性观摩之深入以及他们坚韧的抗击打能力。不管是作者、读者还是观影者,当一部作品里的人物形象开始饱满并且逐渐真实起来的时候,我们总会不由自主不自觉地同情他们,于是我们又会不自觉地渴望给他们一个完整而圆满的结局,至少在我们创作完或者看完这部作品的时候我们不至于满腔的无奈和绝望。而韩影却似乎总在用他们独有的细腻塑造起了人物之后收敛了这种本该有的同情怜悯之心再用他们巨细无遗的叙事风格和同样精美的构图给我们构建了一个满目疮痍的世界,他们用他们特有的方式毁掉了我们曾经渴望过的美好。

这种残忍总能把人物的悲剧性发挥得淋漓尽致。我们无法去责备他们无情,因为现实世界本就如此。一味地给我们灌输那种圆满的大团圆结局只会造就更多像我一样懦弱而妄图美满的人。“人生不如意事十之八九”,大量的事实总在告诉我们同样的一个道理:所谓的美满,其实连十之一二都很难。告诉我们这些惨淡的现状而让我们抛开那种一厢情愿的美满渴望,让我们在失意的时候不至于绝望,悲剧的力量以及其作用任重而道远。

悲剧的力量从何而来呢。以这部电影来说,在那种极致抑郁巨细无遗的写实里。

电影开始在一次对绑架杀人案的新闻报道中,也结束在另一个绑架杀人案的新闻报道里。那种平静如水的生活就一直在我们身边流淌着,只是在于我们是否真的曾经静下心来仔细观摩。

事业有成的男人,疼爱妻子的丈夫和深爱儿子的父亲;照顾儿子起居的母亲以及为儿子设计了一整套减肥计划的健身教练;加上一个灵巧淘气崇拜父亲胖嘟嘟的儿子。这是一个幸福的三口之家。母亲有儿子交换日记的交流,夜归的父亲弄醒沉睡的独生子醉醮醮地表达自己对儿子的挚爱之情,三口之家拥抱着睡在一起的镜头幸福得让人羡慕甚至嫉妒。

用一种最平常的家庭生活开始了这部电影最朴实的铺垫。这样的生活和后来儿子被绑架后的生活形成了一种极其强烈的反差。用幸福和反衬不幸,这是一种常用的艺术处理手法。纵然这并不是一个十分优秀的儿子,贪吃好玩成绩一般,可是在父母亲眼里这依旧是全世界最好的儿子,而且他给这个家庭带来的欢乐就在这平常的生活里,并且无法估量的。我们总会忽略身边最美好的那一切,而只有当失去了的时候,我们才会发现。

可以说,贯穿在整部电影始末最让人感动的是父母亲对孩子那种无私而包容的爱,而最让人绝望的是,当这种爱已经远远失去了诉说的方式的时候,所有的悲思会彻底将我们淹没。这是一部犯罪题材的电影,可是父母亲对儿子的真情却是潜伏在这部电影底层的一个更重要的主题线索;不论是爱或是绝望。

抑郁是这部电影所传达给我最强烈的信息。因为儿子被绑架,父母亲对儿子的爱完全找不到任何表达的途径了,因为表达欲望被扼杀,那种强烈的想表达压抑形成了这部电影所承载的那种沉重的抑郁。电影的大部分篇幅用于刻画男女主人翁在失去了儿子之后的那种无助而惨淡的日常生活。表达的渴望被完全阻断;绑匪每天的电影成了他们最大的折磨也成了他们唯一的希望;在充满希望以及彻底绝望之间不停地徘徊;抓狂却无处发泄;害怕甚至憎恨绑匪却又渴望他的电话,而且不得不去服从他的所有要求并且讨好他……这是一场完全自我矛盾的心理战争,也是一场注定要战败的斗争;因为他们所有的赌注都被对手牢牢地捏在手里,纵然只是微乎其微的一线希望,可是他们却没有选择余地只能孤掷一注地把所有的一切都压在这个也许根本就不存在的希望上。

除了无助地等待绑匪发号施令并且毫不犹豫地执行他的所有安排之后,他们什么也做不了。洗澡、收拾房间、做一桌丰盛的饭菜却无力下咽,当所有的一切都忙完了之后没有办法再停止思索,于是她只能蜷缩成了一团闷头喝酒。放开了所有的工作全天候地原地待命,等着所有合理不合理的要求并且一一照做,对着总让绑匪逃脱的警察大发雷霆,砸掉了十字架把所有的神甫和道友赶出了家门,可是一切依旧无济于事。

寄望于绑匪的仁慈;这跟寄望于上帝的怜悯一样无助。可是不这样又能如何呢,所有的这一切,仅仅只是为了祈盼已遭不测的儿子早日归来。可想而知的是,当人们把所有的希望都寄托在那些虚无不可知的信仰里的时候,那些人们是否已经完全彻底地绝望了呢;不管给他们什么,只要让他们感觉到了希望,他们都会如抓住了一条救命的稻草一样再不肯放手了。

我不知道他们是如何度过这些艰苦的时光的;那些漫漫的长夜以及除了等待之外无所事事的白天。可是他们没得选择,因为只有这样做他们的儿子才有生还的可能。

也许,把时间都用来想像。想像着儿子平安回家,想像着以后一家三口更加珍爱彼此的幸福生活,想像着无病无灾的儿子终于长大成人,想像着儿子毕业、工作、第一次带女朋友回家,想像着儿子结婚生子,想像着儿子带着媳妇和孙儿回来看望都已经年迈的夫妻……所有的这一切快乐和幸福都只能在儿子回家以后,而可能失去所有的这些想像的假设会让他们彻底地心碎。

男人开着汽车在城市里四处兜转,在每一个指定的地方停下,再前行,在塞车的时候下车飞奔,一边飞奔一边喊着儿子的名字。女人在夏天穿着冬天的长袍带着圣经不停地前行,穿过车流和暴雨的街头,一边落寞地前行一边也喊着儿子的名字,直至最后晕倒在路上。这些场景都让我感动,也许,让他们不停地兜圈子要比让他们坐在家里更好受些,至少那个时候他们能抱着希望并且停止一个人的胡思乱想。

在看电影的时候我曾经无数次地祈望那个胖嘟嘟的男孩最终会平安回到父母亲身边。我对着镜头里那个让我感觉到压抑的四壁墙不停地祈祷,我也同样紧张地蜷缩在电脑屏幕前抓狂地想做点什么,可是我跟他的父母亲一样,什么也做不了。

当韩国人把他们同样细腻的写实镜头对准了所有这一切用来制造一种抑郁的氛围时,我明显地感觉到苦闷,胸口压抑得难受,喘不过气来。我害怕这种力有不逮的场面,我想改变这一切,可是我却什么也改变不了。很无助,很落寞;我们只能坐着,极其无奈地看着这一切发生却什么也做不了,让人抓狂于是更加压抑。

也许,悲剧其实并不可怕。更可怕的是明明知道这本身就是一场悲剧而我们却无力更改,哪怕是做一丁点什么来阻止这场悲剧也不会像这样听之任之来得让人压抑。我们所知道的是,一切即将发生而且必然发生,而我们并不愿意那个悲剧的结果最终的降临;可是不管我们多么不情愿都好,我们却什么也改变不了。这也许既是悲剧所吸引人的病态之美,可是也正是这一点,所有的悲剧都会让人抑郁而不得意。

我无法想像也不愿意去想像这个故事最后的结局。因为,打这部电影一开始到最后,我始终不曾看到过它给我的半点希望。这是一场猫抓老鼠的游戏:警察要抓住躲在暗处的老鼠;而绑匪刚把警察和受害人家属当成了老鼠慢慢折磨随意玩耍。

电影当然不可能没有结局,被绑架的孩子的尸体在江边被发现,死亡时间在被绑架后的第二天,死于窒息。看到这里再往前回朔的时候,我悲愤不已了。因为绑匪在杀死了被绑架的人质之后平静地打电话以要杀死一个已经被自己杀死的孩子来要挟其父母时那种平静的笑声和冷静而戏谑的语调所透出来的那种冷酷和残忍实在让人心寒。

所有的写实和近乎冷酷的镜头语言给我们讲述了一个如此鲜血淋漓的故事。而大面积的写实风格和精雕细凿的细节描绘则为最后的这个结局做了一个厚积薄发的铺垫。

一切都很悲怆,哪怕是一丁点的希望也不至于让我如此难受。我承认,这是一部接近伟大的电影,这种给了我极度抑郁的电影风格虽说给了我印象深刻的观影感受,然而我依旧讨厌这种绝望的感觉。

当主持人的父亲在电视上声泪俱下地报道儿子的死讯以及控诉绑匪的冷血无情的时候,我仿佛听到了躲在哪一台电视机前得意洋洋的冷笑声,从电影开始就一直在积蓄着的抑郁情感终于一发不可收拾地爆发了。我跟着那个伤心的父亲一样放声痛哭。

极致的抑郁源于这部电影巨细无遗的写实风格的镜头。在我看来,是这种电影风格造成就了这部电影,悲剧的力量足以彻底地击溃所有带有良知的人们,在这种极致抑郁的写实纪录里,悲怆得让人无力放声。

我们从小到大总被教育着要为人谦恭正直,可是我们永远也无法预知未来。是不是真的问心无愧地活着,问心无愧地完成我们该完成的所有一切,我们就真的可以幸福而快乐地活着呢。

1991年的绑架案,动员超过了10000人次警力,跨越16年,逮捕并调查了超过420个嫌疑人,分析了87份声音和笔迹样本,到2006年1月,已经超过了法定诉讼时效期,所以警方只能撤回所有警力不再追查。现在是2007年,凶手依旧逍遥法外。电影的最后说:“仅以此片献给李享浩,愿他在天之灵得到安息”。可是这样的一个结局,叫他又如何安息呢。

这部电影里所描绘的这个世界,太让人失望了。此文,不献给谁,仅仅只是一腔悲愤和怒吼罢了。写到这里,我依旧愤懑难平抑郁至极。

2007-08-31;丁亥年戊申月丁酉日。

附注:电影资料扩展链接。

■片名:《Voice of a Murderer》

■译名:《那家伙的声音》

■导演:朴镇彪(Jin-pyo Park)

■主演:薛景求(Kyung-gu Sol)、姜东元(Dong-wonKang)、金南珠(Nam-ju Kim)

■类型:动作、惊悚、剧情、犯罪

■片长:122 分钟

■国家:韩国

■语言:韩语

■发行:韩国希杰娱乐株式会社

■上映:2007年2月1日

--------------------------------------------------------------------------------

TOM独家稿件;未经许可不得转载

回荡十六年的罪恶声音希脱拉 发布于:2007-07-1310:05

一句话点评:重现16年前发生的一起至今未破的绑架案,《那家伙的声音》提供的当然不仅仅是怀旧。

电影《那家伙的声音》是16年前轰动韩国的“李炯浩被诱拐事件”的真实案例为题材制作的。1991年1月29日,在首尔鸭欧亭被绑架的9岁小孩李炯浩,44天后尸体在汉江边上被发现。影片末尾提到,在过去的15年时间里投入大量警力,逮捕并调查了420多名嫌疑犯,分析了87份声音和笔迹样本,但没有能抓住罪犯,并在2006年1月份诉讼期限也到了期,也就是说,即使在这之后抓住了绑匪,也不可能通过法律手段对其进行惩罚。

因为关于罪犯的资料非常少,于是导演朴镇彪将此人的声音作为重点,特别邀请姜东元来配那家伙的声音,并在影片的最后播放了真实的罪犯声音,作为此案的最后一次全国性“通缉”。

这几年影坛对于真实与虚构的处理有了些变化,像早期已经非常严谨的《刺杀肯尼迪》,如今回过头来看,还是觉得有点过于煽情,而《93号航班》这样的纪实风格电影正大行其道,还有一类就是将虚构的故事,拍得跟纪录片一般,让观众上当之余也大呼过瘾,如《女巫布莱尔》。

《那家伙的声音》无疑也是一部将真实与虚构信手拈来的电影。影片最强烈的戏剧冲突,应该是最后身为新闻主播的韩京培在电视上播送自己儿子已经被害的消息,情绪一度失控,但新闻画面仍在继续,他悲愤地声称哪怕追到天涯海角,也一定要将罪犯绳之以法,最后是那盘录有罪犯真实声音的磁带。

这样在电视荧屏上哭诉寻人的画面,我印象中还有《一个都不能少》《赎金风暴》等片,《一》是一部即使抽掉所谓的现实背景,感情也能继续存活的电影,而《赎》的梅尔·吉布森面临跟韩京培类似的处境,化被动为主动,将赎金变成赏金,在电视前也有一番“哪怕追到天涯海角”的誓言,这虽然是一个虚构的故事,但主人公特别的处理方式,还是会给普通观众不少的启示。《那》是一个发生在韩国的真实案例,家庭观念特重的主人公很难做出相似的举动,他的强硬是在儿子已经证实被害之后,而不可能发生在与绑匪的正面通话较量中。

《赎金风暴》中的探员给了不少应付绑匪的正确处理方法,而在《那》中警察大多是以喜剧形象出场,缓解行动注定走向失败的阴郁气氛,另一方面,他们也都是些将家庭看得比工作更重要的人,使得此片与《怪物》相似,在本应紧凑的类型片模式中,将韩国家庭气息弥漫得到处都是。

由于都是表现一个陈年悬案,此片又不可避免地与《杀人的回忆》放在一起作比较,朴镇彪在面对这样的问题时,表示《那》中没有强烈的政治色彩。

在我看来,《杀人的回忆》之所以显得特别,是突出了时间感,将两种不同做事方式的警察放在一起做搭档,象征历史的变迁。而在《那家伙的声音》中,我们只看到了上世纪90年代初的面貌,只有回顾,而没有反省,情感被渲染得遮掩了一切,而其他方面又因为是“纪实”,而被虚化与忽略。男主人公是个有名的新闻主播,走到哪儿都有人认识,但除了有公众,甚至警察索取签名之外,他的这一特殊身份在影片中没有起到其他作用,甚至他的性格都是模糊混乱的,影片开头用很大篇幅交代儿子尚宇减肥的情况,与之后只在磁带录音中说“爸爸救我”形成强烈的反差。虽然声音这一主题被推到前台,但片中对于警方处理声音的情节交代很单一,常常仅停留在对侦查设备的功能介绍上。

去往荒芜之地的上帝

2007-05-25 20:29:59 来自: 2bay

那个人的声音的评论

耶和华我的神啊,我投靠你,

求你救我脱离一切追赶我的人,

将我救拔出来;

恐怕他们像狮子撕裂我,

甚至撕裂,无人搭救。——诗7:1~2

上帝在哪里。如果有的话。

那个叫商宇或是李形浩的孩子,是否会愿意进入天堂。上帝或许刚好不在,世界开始疯狂失控。或许,又或者只是一个不可能的结局。

孩子会问,妈妈,上帝为什么没来救我。可怜的母亲要怎样,在深夜和儿子邂逅的梦境里,跟他解释。难道要说,上帝慷慨地给我们食物,因为你太贪得无厌,所以抛弃你吗?母亲会泪流面满。

还有什么比死更可怕?

儿子在电话里,对父亲拼命的呼喊。他说,爸爸,救我。那样听话的孩子。想必,那是恐惧。然而没有说痛,没有说害怕。在失踪后的第43天,依旧如此坚信,或是只能坚信,他强大的父亲,会像往常一样,拯救他于痛苦。那个中年男人,是他的神。不容置疑,理所当然。即便他不敬畏上帝;即便他可以在母亲祷告时,可以偷吃上帝所赐予的食物。男人在车上问孩子,我可以相信你吗。孩子说,当然。回答没有半点迟疑。44日,父子相见。儿子已是另外世界的人。那个被托于重任的神,最终承受背叛。如果儿子与父亲相见,他会不会痛哭不止;他会不会握着男人的手问他,爸爸,我可以相信你吗。男人能做的只有,站在凄凄江风中痛哭不止。

那种痛,深入骨髓,无法得到救赎。任你呼天喊地,亦得不到回应。在通往地狱的暗道里,从此陷入痛不欲生的境地。

主角是谁?不是孩子。

爱华网

爱华网