【条目】猜枚行令

【拼音】cāi méi xíng lìng

【解释】猜枚:划拳(猜马)。行令:行酒令。喝酒时行酒令。行令原指手中握若干小物件供人猜测单双、数目等。全句比喻:用猜物或猜数字,令负者罚喝酒的一种游戏。

【出处】元·无名氏《射柳捶丸》第三折:“……某已来了也,有酒拿来我先打三钟,然后猜枚行令耍了。”

【例句】

【近义】划拳斗酒

【反义】

【猜枚方法】猜枚的花样很多,大致可分为“定枚”和“花猜”两种。定枚是指在猜枚过程中只喊某一个或两个数字,对方则不允许喊这一个或两个数,如果定枚者喊了其它数或对方喊了所定的数,均为犯规。定枚不是乱定,常见的定枚有六零枚、一七枚、二八枚、三九枚、四十枚和老五魁。在猜枚过程中,如果喊六时一根指头也不伸、喊七伸出的指头数小于二、喊八伸出的指头数小于三、喊九伸出的指头数小于四、喊十伸的指头数小于五,或者喊的数小于自己所伸出的指头数,就不可能赢对方,这叫“失枚”。如果定枚为老五魁,则永远不会失枚,所以又称老五魁为“赖五魁”。

猜枚前,双方先商定赌酒的杯数,杯数一般为单数,便于分出输赢。把所商定的杯数猜完、把杯里酒喝下称为“一盘”,盘数也是事先商定好的。猜枚时每赢一次叫“一枚”,“一枚”一般罚输者一杯酒,如果提前有约定,“一枚”也可赌两杯或几杯酒,如果一枚定输赢,叫“一枚成”。每猜一枚,双方必须伸出拇指或中指、口中喊“俩”或“俩好”后方为正式猜枚,俗称叫“打俩走”;个别地方不“打俩走”,直接猜枚,称“开门见山”。伸指时,如伸出一根指头,可伸拇指或中指,其它指头不许单独伸出,最忌讳单独伸小指或食指;如伸根指头,除不允许同时伸出食指和中指外,其它指头可随意搭配;如伸三或四根指头,手指可随意搭配;握拳表示零,伸开手掌表示五。喊数时,从零到十这十一个数,可以按照通常的称谓喊数,也可用其别称喊数:“零”的别称有宝、不出、宝贝蛋、宝贝锤、铃铛锤、宝不动、宝拳一对等。

“一”的别称有一点点、一枝花、一点红、一心敬你等;

“二”的别称有二指、哥俩好、俩不错、两相好等;

“三”的别称有三桃园、三元三、三星高照等;

“四”的别称有四度、四季财、四季发财、四红喜、四红四喜等;

“五”的别称有魁、魁

五、五魁首、魁五首、五经魁、魁魁魁、魁魁五等;

“六”的别称有六六六、六六顺、六六大顺、六合莲等;

“七”的别称有巧、巧七、巧七枚、巧来七、七巧关等;

“八”的别称有八大仙、八抬轿、八八八等;“九”的别称有快、快九州、久长、久长有、快快快等。

“十”的别称有满、满十福、满堂十、全到、十全、满把抓、十年好运等。猜枚时,多让坐在首席的人先猜,以示尊重。如果一个人和其他人连续猜枚一遍,称为“过圈儿”、“过关”或“打关”.

如果一个人任意挑选一个或几个人猜枚,叫“花猜”,在花猜过程中,下一个猜枚者总是与赢家猜叫“打胜家”,总是和输家猜叫“挖稀泥”;从上首开始,相邻的两个人猜枚,直至先猜枚者和最后猜枚者接手,刚好相互猜枚一圈,叫“编圈儿”;如果一个人连续输,关系比较近的伙伴可出手接替输者猜枚,叫“挡枚”,挡者输了,也要喝酒,叫“挡枚挡酒”,直至挡枚者赢了,原先猜枚者继续进行。有些人经常参加宴席,猜枚技术娴熟,出拳伸指总是比喊数慢一些,可利用这瞬间的机会随机应变、后发制人,这样的猜枚方式为“赖枚”,又叫“使水儿”。为增强席间欢快气氛,有些猜枚者故意拉长腔调,喊

数时一句紧挨一句,叫“唱枚歌”。有些不擅长猜枚,却精通“压指头”和“杠子虫”。“压指头”的游戏规则是双方同时出拳伸指,只伸一根指头,大拇指压食指,食指压中指,中指压无名指,无名指

压小指,小指压大拇指,被压者为输,输者罚酒。“杠子虫”又叫“压杠子虫”,游戏者拿一根筷子敲击碗或盘子,敲击的同时喊“杠子”、“老虎”、“鸡儿”、“虫儿”这四种的其中之一,规则是杠子胜老虎、老虎胜鸡儿、鸡儿胜虫儿、虫儿胜杠子,输者罚酒。

________________________

【拼音】班师回府

【拼音】bān shī huí fǔ

【拼音】班师:还师、班还。回府:回官府或回自己的家。全句比喻:调回在外打仗的军队,也指出征军队胜利归来。(有原路返回之意)

【拼音】明·罗贯中《三国演义》第一百回:“后主(刘禅)下诏,宣孔明班师回朝,”

【拼音】《东周列国志》第六回:“少顷,鲁、陈、蔡三国,俱来贺胜,各请班师。遂解围而去。计合围至解围,才五日耳。”

【拼音】

《三国演义》 出征军队胜利归来你奉旨破吐藩,定西夏,班师回朝。

【拼音】班师回朝

————————————————————————————

【条目】围魏救赵

【拼音】wéi wèi jiù zhào

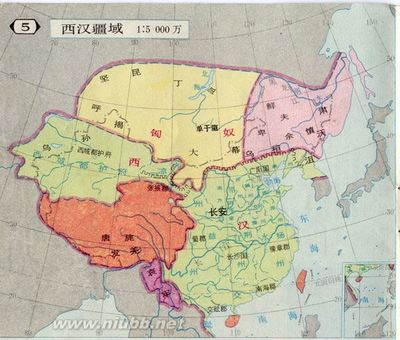

【解释】赵、魏:指战国时期的两个诸侯国;围魏救赵是三十六计中的第二计。

【出处】《三国演义》第三十回:“曹军劫粮,曹操必然亲往;操既自出,寨心空虚,可纵兵先击曹操之寨;操闻之,必速还;此孙膑‘围魏救赵 ’之计也。”

【例句】“倘用‘围魏救赵’之计,且不来解此处之危,反去取我梁山大寨,此是必然之理。”《水浒传》第六四回。

【近义】

【反义】

【歇后语】孙膑救邯郸——围魏救赵

【故事】围魏救赵典故战国策·齐策一·邯郸之难邯郸之难,赵求救于齐。田侯召大臣而谋曰:“救赵孰与勿救?”邹子曰:“不如勿救。”段干纶曰:“弗救,则我不利。”田侯曰:“何哉?”“夫魏氏兼邯郸,其于齐何利哉!”田侯曰:“善。”乃起兵,曰:“军于邯郸之郊。”段干纶曰:“臣之求利且不

利者,非此也。夫救邯郸,军于其郊,是赵不拔而魏魏也。故不如南攻襄陵以弊魏,邯郸拔而承魏之弊,是赵破而魏弱也。”田侯曰:“善。”乃起兵南攻襄陵。七月,邯郸拔。齐因承魏之弊,大破之桂陵。

《史记·孙子吴起列传》。

————————————————————————————————

【成语】打草惊蛇

【拼音】dǎ cǎo jīng shé

【解释】因为打草把潜伏在草中的蛇惊动了。全句比喻:因为行动的不谨慎或计划不严密而惊动对方。(在军事上也指,在摸不清敌方的情况下,轻举妄动)

【出处】宋·郑文宝《南唐近事》:“王鲁为涂宰;渎物为务;会部民连状诉主簿贪;鲁乃判曰:‘汝虽打草;吾已蛇惊。’”

【例句】今晚计划全体警察出动,到黄山去捉赌,大家要遵守保密纪律,切莫打草惊蛇,谁违犯纪律一定严惩。

【近义】敲山震虎、操之过急

【反义】欲擒故纵、引蛇出洞

【故事】《酉阳杂俎》:唐代县令叫王鲁,搜刮民财,贪污受贿,只要是有钱、有利可图,他就可以不顾是非曲直,颠倒黑白。有一年适逢朝廷派员下来巡察地方官员情况,涂县老百姓觉得机会来了。于是

大家联名写了状子,控告县衙里的主簿等人营私舞弊、贪污受贿的种种不法行为。王鲁见到状子,十分惊骇,情不自禁地在状子上批了八个字:“汝虽打草,吾已惊蛇。”所以那些干了坏事的人常常是做贼心虚,当真正的惩罚还未到来之前,只要有一点风吹草动,他们也会闻风丧胆。

【千秋整编】

爱华网

爱华网